У зеркала

Марина Молчанова

«Квантик» №6, 2017

С чего всё началось

В 1847 году Луи Пастер — будущий знаменитый «охотник за микробами», а тогда просто молодой химик — совершил своё первое удивительное открытие.

Пастер изучал винную кислоту — она содержится во многих природных продуктах. Чуть раньше открыли её необычное свойство — особое взаимодействие со световыми волнами (вращение плоскости поляризации света; правда, чтобы объяснить это, нужна отдельная статья). Пастер решил продолжить исследования. И выяснил, что природная винная кислота обладает этим свойством, а синтезированная в лаборатории — нет!

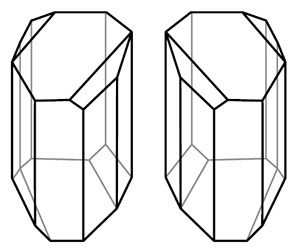

Тогда Пастер выделил кристаллы винной кислоты и рассмотрел их под микроскопом. Оказалось, что в природной кислоте форма всех кристаллов одинакова. А «лабораторная» кислота образует смесь двух видов кристаллов: одни точь-в-точь как природные, другие же — их зеркальное отражение, причём тех и других кристаллов поровну! Вот откуда взялась разница между природным и химическим продуктами.

Позже выяснилось, что эта особенность винной кислоты связана со строением её молекул. Более того — существование обычных и зеркальных форм наблюдается у очень многих веществ и существ в живой природе.

В 1893 году английский физик лорд Кельвин придумал для этого явления термин хиральность — от греческого χείρ («рука», тот же корень, что и в слове «хирург»). Действительно, правая и левая руки — зеркальные отражения друг друга. Но их нельзя совместить, нельзя одинаково расположить в пространстве. Если вы их разместите так, чтобы положения пальцев совпадали, то ладони будут смотреть в разные стороны, а если ладони смотрят в одну сторону, то по-разному расположатся пальцы. Можете проверить!

Кристаллы винной кислоты, которые наблюдал Пастер, очевидно, хиральны. Текст на этой странице тоже хирален — попробуйте-ка прочитать его в зеркале! Но ясно и то, что не все объекты хиральны. Скажем, кубические кристаллы поваренной соли вполне совместимы со своими зеркальными отражениями. То же самое можно сказать о теннисном мяче или гранёном стакане. Разберёмся.

Левая, правая где сторона?

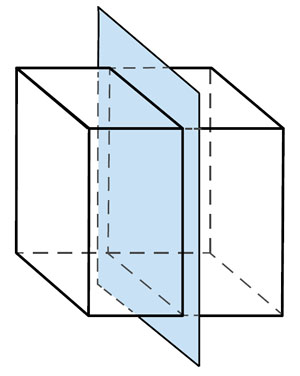

У многих фигур есть плоскость симметрии — она делит фигуру на две такие части, что одна является точным зеркальным отражением другой. У куба, шара, конуса, правильной пирамиды есть плоскости симметрии. Конечно, такие фигуры не будут хиральными, не будут иметь двух разных форм — в зеркале «правая» часть перейдёт в «левую», а «левая» в «правую», при этом фигура в целом останется как была.

В таком случае, всякие ли фигуры, у которых нет плоскости симметрии, хиральны? Оказывается, нет. Хиральными не будут и фигуры, у которых есть центр симметрии (можете проверить). Или фигуры с необычным элементом симметрии, который называется зеркально-поворотной осью — они переходят в себя после поворота на определённый угол и отражения.

Но, может быть, тогда для хиральности обязательно нужно, чтобы не было вообще никакой симметрии? Нет, и это не так. Пропеллер на рисунке справа переходит в себя при повороте на 120°, то есть обладает поворотной симметрией, но он несовместим со своим отражением в зеркале.

Впрочем, большинство хиральных объектов вокруг нас всё-таки именно несимметричны, а отсутствие хиральности обычно связано с наличием плоскости симметрии. И это верно не только для видимых глазом объектов, но и для самых мелких частиц вещества — молекул.

Один правый, другой левый

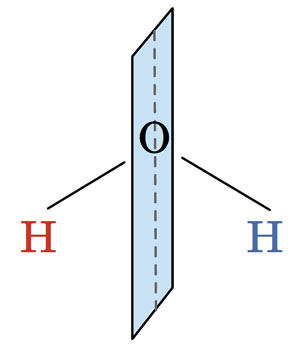

Простейшие молекулы, как правило, не хиральны. Например, у молекулы воды есть плоскость симметрии. Есть она и у молекул азота, кислорода, углекислого газа — составных частей воздуха. Есть и у молекул многих других веществ: эфира, ацетона, уксусной кислоты, бензола...

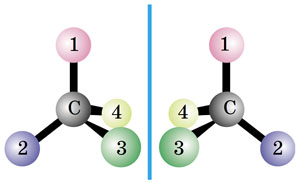

А какие же молекулы всё-таки не совпадают со своим зеркальным отражением? Чаще всего это молекулы, в которых есть хотя бы один асимметрический атом углерода. Сейчас мы поясним, что это такое.

Атом углерода (а углерод составляет основу большинства веществ в живой природе) может образовывать четыре химические связи, направленные к вершинам воображаемого тетраэдра. Так вот, об асимметрическом атоме углерода говорят, когда все его четыре связи ведут к неодинаковым атомам или группам атомов. Как раз тогда зеркальные формы несовместимы одна с другой: скажем, если мы попытаемся совместить в пространстве атомы 1 и 2 (см. рисунок), то 3 и 4 поменяются местами.

Природные молекулы, обладающие хиральностью, практически всегда содержат хотя бы один асимметрический атом — хиральный центр. Искусственные хиральные молекулы бывают и без таких атомов. Например, это могут быть молекулы-спирали (так называемые гелицены), где зеркальные формы различаются направлением «закрутки». Или некоторые фуллерены, молекулы которых похожи на неаккуратно — то есть несимметрично — сшитый футбольный мяч...

Зеркальные формы для каждого хирального центра можно назвать «правой» и «левой». Правизна или левизна каждого центра в конкретной молекуле определяется по некоторым правилам. Для нас сейчас неважно, по каким. Важно, что именно от неё зависят некоторые свойства вещества.

Конечно, в молекуле может быть и больше одного асимметрического атома. Молекула винной кислоты, с которой мы начали наш рассказ, содержит два хиральных центра, причём однотипных. Поэтому для неё возможны три формы: «оба центра правые», «оба левые» (именно эти «правые» и «левые» кристаллы и наблюдал Пастер), или же два центра нейтрализуют друг друга — один «правый», другой «левый». Эта третья форма называется мезовинной кислотой и отличается как от «правой», так и от «левой».

Хиральных центров может быть и ещё больше: скажем, в молекуле глюкозы их четыре, а в молекулах белков многие сотни — ведь практически все аминокислоты, то есть «строительные блоки» белков, содержат асимметрические атомы. При этом из молекулы глюкозы, меняя «правизну» или «левизну» некоторых центров, можно получать и другие природные сахара. А вот в природных белках всё однозначно: все аминокислоты обязательно «левые». «Правые» аминокислоты в живой природе встречаются очень редко.

И наоборот — в молекулах ДНК, где содержится наследственная информация, все звенья «правые». Вот почему спираль ДНК закручена в определённую сторону.

А вдруг проголодаемся?

Героиня книги Льюиса Кэрролла «Алиса в Зазеркалье» говорила котёнку Китти: «Не знаю, можно ли пить зазеркальное молоко». Алиса правильно сомневалась. Если все молекулы этого молока окажутся зеркальными отражениями молекул обычного молока, то пить его обычным людям и животным будет, скорее всего, нельзя.

Во-первых, оно не будет усваиваться. Белки и сахара, содержащиеся в молоке, имеют хиральные молекулы. А пищеварение Алисы и Китти приспособлено только к одной из форм этих молекул, но никак не к её зеркальному отражению. Ведь белки-ферменты, нужные для переваривания, сами несимметричны, и такое взаимодействие будет похоже на попытку надеть левую перчатку на правую руку.

Во-вторых, это молоко будет иметь непривычный вкус и запах. Наши обонятельные и вкусовые рецепторы неплохо различают зеркально симметричные молекулы. Например, одна и та же молекула в «левом» и «правом» вариантах отвечает соответственно за запахи тмина и мяты, другая создаёт запах лимона или же апельсина. Природные «левые» аминокислоты отличаются по вкусу от своих «правых» аналогов, зачастую очень заметно. И так далее. Так что вряд ли умненькая Китти даже притронется к зазеркальному молоку.

Наконец, зазеркальное молоко запросто может оказаться ядовитым. «Левые» и «правые» формы многих молекул по-разному воздействуют на организм. Так, известно много лекарств, у которых лечебный эффект имеет лишь одна из двух форм, а другая в лучшем случае бесполезна, в худшем — вредна и опасна. И порой это выяснялось уже в процессе их использования...

А вот пить чистую зазеркальную воду, скорее всего, можно! И дышать зазеркальным воздухом можно. Если вы внимательно прочли эту статью, то уже знаете причину.

«Я был тогда очень маленьким и поэтому ничего не помню»

Мы уже говорили, что все аминокислоты в природных белках — «левые», а все звенья ДНК — «правые». Но как так получилось — загадка. Ведь в начале времён, когда на Земле происходил синтез разных веществ из простейших симметричных молекул, должны были образовываться равные количества «левых» и «правых» молекул всех видов (как у Пастера при лабораторном синтезе винной кислоты!). Значит, белки и ДНК должны были затем строиться из смеси «левых» и «правых» звеньев. Но жизнь устроена иначе — почему?

Действительно, хиральность — одна из многих нерешённых проблем в вопросе происхождения жизни на Земле. Время от времени выдвигаются различные идеи. Например, учёные обнаружили, что часть космического излучения «закручена» в определённом направлении (как говорят, имеет круговую поляризацию), и когда-то это могло сдвинуть природные процессы в нужную сторону. Есть и другие гипотезы. Но пока ни одна не стала общепринятой.

Впрочем, польский фантаст Станислав Лем в «Звёздных дневниках Ийона Тихого» выдвинул оригинальную версию. Когда-то на безжизненной Земле остановился корабль пришельцев, и его нетрезвые пилоты в шутку создали жизнь на планете: вылили на скалы испорченные вещества из холодильника и размешали их лопатой и кочергой, скособоченными влево. С тех пор все белки состоят из «левых» звеньев.

Что ж — не исключено, что так оно и было.

Художник Алексей Вайнер

Автор выражает глубокую благодарность профессору С. С. Трачу, чьи лекции по стереохимии на химическом факультете МГУ очень помогли в написании этой статьи.

-

А по-моему уже давно пора устроить битву: найти одноклеточное, питающееся исключительно симметричными в-вами - водой, воздухом, что там ещё осталось? - создать искусственно его (одноклеточного этого) молекулярно-симметричного брата, запустить их в одну чашку Петри и поглядеть кто кого.

Уверен, вопрос про хиральность живого так решить проще всего)

Единственно, если победит "не наш" - хорошенько подумать, выпускать его оттуда, или нет. А на Марс его такого закинуть! Вдруг зеркальные там приживутся? -

Тащемта, аффтар лукавит (или не знает?..), что в "живых" организмах используются только лишь L-изомеры, например, аминокислот и пр. На самом деле D-изомеры тех же аминокислот вовсю используются, например, микроорганизмами при нерибосомальном синтезе (в частности, биологически активных пептидов, имеющих антибиотическую активность). Те же микроорганизмы можно принудить (!) синтезировать, например, D-молочную кислоту вместо L-изомера... А если вспомнить про существование такого класса ферментов, как изомеразы (в числе которых есть те, что способны крутить хиральность на одном месте), то всё становится совсем-совсем грустно, и установка про L-изомеры рассыпается... ))