Арбузный турмалин

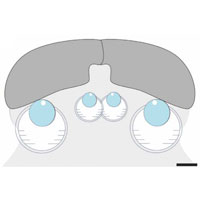

На фото — поперечное сечение кристалла турмалина из пегматитовой жилы. За красно-розовую «мякоть» с бесцветным ободком и зеленой оторочкой этот минерал носит торговое название «арбузный турмалин».

Такие кристаллы, образующие концентрические оболочки или зоны, различающиеся по химическому составу или физическим свойствам, называются зональными. Такие зоны в кристалле возникают во время его роста, когда изменяются физико-химические параметры среды кристаллизации. Дело в том, что во время роста кристалла в минералообразующей среде могут присутствовать так называемые элементы-хромофоры. К ним относятся переходные металлы (например, хром, железо, марганец, титан, ванадий, кобальт, молибден, вольфрам, уран) и некоторые другие элементы. В зависимости от валентности и положения в узлах кристаллической решетки они могут придавать минералам различный цвет.

Турмалин, изображенный на фото, начинал расти, когда в минералообразующей среде присутствовали ионы Mn3+, которые окрашивали турмалин в красно-розовый цвет. Затем условия сменились на восстановительные, что привело к переходу Mn3+ → Mn2+, в результате чего кристаллизовалась тонкая бесцветная зона. После того как весь марганец закончился, основным элементом-хромофором стало железо, точнее соотношение ионов Fe2+/Fe3+. Это привело к появлению зелено-бурой внешней зоны кристалла.

Турмалины — группа из 34 минералов, имеющих специфическую кристаллическую решетку и определенный набор химических элементов. Это борсодержащие кольцевые алюмосиликаты с общей формулой

Турмалины очень разнообразны в окраске. Такое разнообразие цветов связано с большим числом элементов, входящих в состав турмалина, и со сложностью его кристаллической структуры. Сочетание этих факторов благоприятно для образования комплексных хромофорных центров. Красно-розовый цвет обусловлен ионами Mn3+ в позиции Y, но в некоторых случаях может быть вызван переносом заряда в паре Fe2+ → Ti4+ (редкий красный дравит из Кении). Синий цвет медьсодержащего турмалина «параиба» обусловлен замещением Al3+ ионами Cu2+ и Mn2+ в позиции Y. При этом, в зависимости от соотношения Cu/Mn, цвет может варьировать от неоново-синего до фиолетового. Зеленая, синяя, коричневая и желтая окраски связаны с переносом заряда между ионами Fe2+ → Ti4+, Fe2+ → Fe3+ и O2− → Fe3+/Fe2+, находящимися в разных структурных позициях. Также в некоторых случаях причиной зеленого цвета может служить Cr3+. Существенную роль в окраске принимают также ионы (OH)−, O2−, усиливая или ослабляя перенос заряда в парах элементов. Это далеко не полный список всех возможных хромофорных центров, до сих пор интерпретация некоторых из них остается дискуссионной.

Некоторые цветные разновидности турмалина. Стоит различать торговые названия (индиголит, параиба, сибирит, рубеллит, арбузный турмалин) и названия минералов (дравит, эльбаит, шерл, лиддикоатит). Например, красно-розовый турмалин, имеющий торговое название «рубеллит», может являться эльбаитом, лиддикоатитом или россманитом. А турмалин, носящий название «параиба», является, как правило, эльбаитом. Зональные кристаллы здесь — арбузный турмалин, эльбаит, лиддикоатит, сибирит, Bi-турмалин. Фото с сайта geologyin.com

Благодаря такому разнообразию цветов минералы группы турмалина до конца XVIII века принимали за различные драгоценные камни. Данный факт даже отражен в названии, которое восходит к сингальскому слову «turmali». Так торговцы на Цейлоне (Шри-Ланка) называли самые разные цветные камни, которые нельзя было определить. Единственным доступным методом определения минералов тогда был визуальный, поэтому турмалин путали с другими минералами: красный турмалин — с рубином, зеленый — с изумрудом, синий — с сапфиром.

Корона Святого Вацлава, изготовленная по заказу Карла IV. Большой красный камень на лицевой стороне долгое время считался рубином и только гораздо позже, в результате геммологической экспертизы (с использованием дихроскопа, спектроскопа, микроскопа, ультрафиолетовой лампы) выяснилось, что это красная разновидность турмалина — рубеллит. Фото с сайта en.wikipedia.org

Из-за ненадежных средств диагностики турмалин очень долго оставался в тени и не считался самостоятельным минералом. Интерес к нему возрос в XVIII веке, когда голландские торговцы, вернувшиеся из Азии, отметили удивительные электрические свойства привезенного ими неизвестного минерала. Выяснилось, что он способен притягивать к себе пылинки и другие мелкие частицы. Карл Линней даже назвал в 1747 году турмалин «электрическим камнем». В 1756 году систематические исследования позволили установить, что при нагревании кристаллов проявляются их электрические свойства. Позже, в 1824 году, Дейвид Брюстер назовет это явление пироэлектрическим эффектом. Турмалин был одним из первых материалов, на котором Жак и Пьер Кюри показали пьезоэлектрические свойства (явление возникновения электрического заряда при деформации кристаллов вдоль оси удлинения).

Первый химический анализ турмалина был сделан в 1785 году, но отсутствовал один из главнейших элементов — бор, который был открыт только в 1808 году. По мере развития и совершенствования аналитических методов в турмалине обнаруживались всё новые элементы. И уже в начале XX века исследования турмалина развернулись довольно широко. Связано это было, во-первых, с его пиро- и пьезоэлектрическими свойствами, которые находили свое применение в приборах, во-вторых, с его обнаружением в разнообразных геологических обстановках и, в-третьих, с появлением более точных методов исследования вещества (рентгеноструктурного, рентгеноспектрального, спектрального анализа), позволяющих точнее характеризовать кристаллическую структуру и химический состав минералов группы турмалина.

Фото с сайта sbnature.org.

Александр Марфин

-

"После того как весь магний закончился..." — мне одному кажется, что магний тут не при делах хотя бы по причине того, что он до этого в тексте не упоминался, а был марганец? Видимо, автор при написании так много думал о тех школьниках, которые их путают, что его мысли "материализовались" )))

Y = ... Li1+Вот тут нет ошибки?.. Судя по картинке, Y - октаэдры. У лития может силёнок не хватить на... Даже в Li2O у него тетраэдрическая координационная сфера...

-

Здравствуйте! Спасибо за вопрос. Очевидно хватает у лития сил на это :)

Можете посмотреть статью, например эту

Nomenclature of the tourmaline-supergroup minerals.

Darrell J Henry, Milan Novák, Frank C Hawthorne, Andreas Ertl, Barbara L Dutrow, Pavel Uher, Federico Pezzotta

American Mineralogist 96 (5-6), 895-913, 2011-

Номенклатура - это, канешн, здорово... Однако я спрашивал про другое...

В-общем, я чуть посмотрел. На примере кристаллографии элбаита (elbaite), три ячейки "Y3" содержат в среднем: A1*4.78 + Li*3.74 + Mn*0.39 + Fe* 0.09. (Donnay, G. & Barton, R. TMPM Tschermaks Petr. Mitt. (1972) 18: 273. https://doi.org/10.1007/BF01082837)

Т.е. бипирамидки на рисунке - идеализированные фантазии авторов. :)

-

Последние новости

См. также

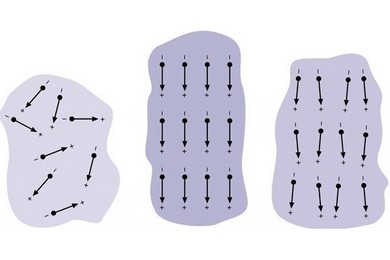

Кристаллическая структура турмалина. В ее основе лежат элементы, представленные SiO4-тетраэдрами, YO4(OH)2-октаэдрами и искаженными ZO3OH-октаэдрами. Атомы щелочных металлов в позиции X размещаются под SiO4-тетраэдрами, соединенными в кольца (структурная позиция бора отмечена фиолетовыми треугольниками). Рисунок из дополнительных материалов статьи A. Y. Likhacheva et al., 2019. Compressibility and structure behaviour of maruyamaite (K-tourmaline) from the Kokchetav massif at high pressure up to 20 GPa