Уэйкский пастушок — жертва Второй мировой

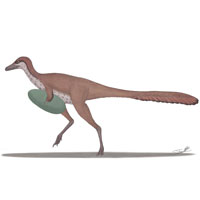

На рисунке изображен нелетающий уэйкский пастушок (Hypotaenidia wakensis) — вымерший эндемик атолла Уэйк в Тихом океане. Он принадлежит семейству пастушковые (Rallidae), представители которого особенно пострадали при заселении островов человеком в течение голоцена.

Некоторые виды пастушковых склонны к перелетам на удаленные острова и питанию разнообразными кормами — это делает их превосходными колонистами новых земель. Отсутствие на многих океанических островах наземных хищников, помноженное на неохотное использование пастушками крыльев в повседневной жизни, очень часто приводило к формированию нелетающих видов, эндемичных для отдельных островов.

Заселение этих островов человеком обычно сопровождалось инвазией синантропных млекопитающих, для которых нелетающие птицы были удобным объектом охоты. Даже осторожная оценка Дэвида Стедмана (David Steadman), орнитолога и специалиста по биогеографии островных фаун мира, говорит о предположительном вымирании примерно двух тысяч видов-изолянтов пастушковых в одной только Океании! Лишь немногие из них были впоследствии описаны при изучении последних выживших особей либо найденных субфоссильных костей. До наших дней достоверно дожили не более 20 видов нелетающих птиц семейства.

Уэйкский пастушок обитал на крохотном атолле Уэйк площадью 6,5 км², который состоит из более мелких островков Уэйк, Уилкс и Пил. Пастушки достигали длины 22 см, самцы были заметно крупнее самок. Верхняя часть тела птицы имела темную, серовато-бурую окраску; над глазом от основания клюва до затылка проходила тонкая светло-серая полоса, радужина глаза была красной. Подбородок и горло были беловатыми, а большая часть нижней стороны тела — преимущественно пепельно-бурой и несла тонкие, не всегда хорошо различимые поперечные белые полосы. Клюв и ноги имели серовато-бурый цвет. Молодые уэйкские пастушки имели еще более темное, тусклое оперение, а клюв и ноги были черными. Пуховые птенцы были полностью черными, с бурой радужкой. У большинства известных взрослых особей сохранялись следы широкой рыжевато-каштановой поперечной полосы через грудь, резко выраженной у полосатого пастушка (Hypotaenidia philippensis) — наиболее близкого летающего вида, который мог быть непосредственным предком птиц атолла Уйэк. По сравнению с полосатым пастушком уэйкский пастушок был заметно мельче, но имел пропорционально более длинный клюв и сильно редуцированные крылья и грудину с килем, что в сочетании с мягкими маховыми перьями говорит об относительно давней (в позднем плейстоцене) утрате способности к полету.

Многочисленные наблюдения и целый ряд прижизненных фотографий свидетельствуют о том, что уэйкский пастушок вплоть до начала 1940-х годов был обычной птицей на островах атолла и совсем не боялся людей. Пастушки встречались на всей территории доступной им суши, но удобнее всего их было наблюдать на пляжах. Питались они насекомыми, моллюсками и ракообразными, в том числе небольшими раками-отшельниками, которых ловко извлекали из раковин-убежищ. Судя по всему, птицы были территориальны, нередким явлением были драки между самцами. Гнездо представляло собой похожее на тарелку углубление в земле. Гнездились пастушки нередко рядом друг с другом. Судя по имеющимся данным, уэйкский пастушок использовал необычную для его рода стратегию кооперативного размножения: несколько самок могли откладывать яйца в одно гнездо, попеременно насиживать их и затем коллективно водить вылупившихся птенцов. Роль самцов в данной процедуре осталась невыясненной.

Репортеры Стюарт Саундерс и Гарри Франц на острове Пил, 1936 год. У их ног снуют уэйкские пастушки, не испытывающие страха перед человеком. Фотография из государственного архива Гавайев, из статьи S. L. Olson, M. J. Rauzon, 2011. The extinct Wake Island Rail Gallirallus wakensis : a comprehensive species account based on museum specimens and archival records

Единственным сухопутным млекопитающим атолла была малая крыса (Rattus exulans), попавшая на атолл несколько веков назад во время визита полинезийских мореплавателей. Как ни странно, грызуны и нелетающие птицы неплохо уживались друг с другом. Было даже отмечено, что пастушки нередко пережидали полуденный зной в крысиных норах.

Если не крысы, то кто же помог пастушкам вымереть? Уникальный нелетающий пастушок атолла Уэйк стал жертвой Второй мировой войны. Положение острова на мировой карте (между Гавайями и Японией) обусловило его активное участие в крупнейшем вооруженном конфликте современности. Еще в 1935 году на Уэйке был построен аэродром, а в 1941 году здесь была организована американская военная база. 8 декабря 1941 года, одновременно с началом печально знаменитого налета на Перл-Харбор, японская авиация нанесла первый удар по Уэйку. Ожесточенные сражения (см. Битва за остров Уэйк) закончились 23 декабря началом японской оккупации, которая продлилась до 4 сентября 1945 года. Всё это время атолл подвергался периодическим бомбардировкам, а нередкие сложности с поставками продовольствия вынуждали японских солдат, военнопленных и других резидентов гарнизона использовать в пищу все возможные ресурсы, в числе которых были даже десятки тысяч непомерно размножившихся крыс. В результате боевых действий, болезней и недоедания из примерно 4400 человек до капитуляции дожили лишь 1242. Доверчивым пастушкам, которым было негде спрятаться от голодающих, повезло еще меньше. Последнее упоминание о присутствии этой птицы на атолле было сделано майором Джеймсом Деверо (James Devereux), командовавшим американскими военными силами на базе вплоть до начала оккупации, и относилось к декабрю 1941 года.

Иллюстрация © Peter Schouten из книги «A Gap in Nature: Discovering the World's Extinct Animals».

Павел Смирнов

-

Интересно, а сколько еще видов таких вот мелких животных вымерло, не дожив даже до научного описания?

-

Увы, подавляющее большинство мелких вымерших животных вымерло без научного описания. Ладно птицы, но с насекомыми ситуация в разы печальнее - они почти не сохраняются в ископаемой летописи. А сейчас в тропиках чаще проще обнаружить новый малочисленный вид, чем повторно найти описанный где-нибудь в XIX веке: раньше в типовой точке был лес, ныне - пастбище или селение.

-

Это больше похоже на синдром сбрендившего кладовщика, чем на науку. Налепить этикетки на всё, абсолютно всё, что окружает, и собачиться с себе подобными по поводу выдуманной квазидеятельности и её псевдорезультатов. Перпетуум мобиле без признаков выхлопа.

-

Описание - не святая корова, цель и смысл жизни, а лишь один из этапов и элементов познания окружающего мира. Чем больше этикеток будет "налеплено", тем более адекватная реальности картина мира сложится. Странно объяснять на этом сайте... элементарное.

-

Да-да, вы правы. Святая корова - не описание, а бабло. И можно до бесконечности "обсуждать" высосанные из пальца "проблемы" таксономии - всё равно это фуфел, никакого отношения к науке не имеющий, а бабочки-то падают по кармашкам.

От стопицотой по счёту ревизии какого-нибудь рода "картина мира" не изменится, благо результаты будут успешно похерены ревизией последующей - ненуачё, все есть хотят, и есть хорошо и фкусно, а ревизовать можно бесконечно.

Печально как-то это всё выглядит.

Наука превращается в этакую Ding an sich, благо ресурсов у общества достаточно, и можно содержать некое количество паразитов в надежде на то, что среди них иногда проскакивают и реальные иссследователи и мыслители...-

Мог бы с Вами согласиться, если бы лично не знал, какие "огромные" деньги получают отечественные систематики и просто специалисты, описывающие новые виды и проводящие таксономические ревизии даже позвоночных животных. Может быть, на западе эта деятельность ещё способна приносить доход выше среднего, а у нас... Хотя бы с минимумом понимания сути их работы язык не повернется назвать их паразитами.

И да, ревизии всё-таки очень сильно меняют представления о мире, поскольку после каждой такой перетряски меняются не только абстрактные веточки на древесах, но и сама методология, и выводы о значимости различных факторов эволюционного процесса.

-

-

-

-

-

-

До появления человека, судя по всему, процессы шли примерно в одном темпе, и периодические массовые вымирания компенсировались быстрым видообразованием после них. С началом антропогенного воздействия на биосферу темпы вымирания однозначно возросли, есть вопросы лишь в отношении масштаба этого события. А вот что с видообразованием в глобальном аспекте... этот вопрос трудно поддаётся полноценному исследованию: по целому ряду причин чаще всего сложно сказать, когда возник тот или иной вид, и до сих пор нет однозначного определения, где проходит граница между видами и таксонами более низкого ранга. По косвенным признакам мы можем оценить, что, с одной стороны, нетронутых биомов становится всё меньше и меньше, но с другой - антропогенные ландшафты тоже не являются абсолютными фаунистическими пустынями и часто дают видам подходящую почву для эволюции. Краткосрочный прогноз по росту биоразнообразия неутешителен, но если в дальнейшем (через сотни и тысячи лет) появятся подходящие условия, жизнь обязательно рано или поздно займёт временно покинутые ею экологические ниши.

Вот, глядите,

Сначала следует "вывод":

"пастушок атолла Уэйк стал жертвой Второй мировой войны."

Затем излагаются факты:

1) "8 декабря 1941 года... японская авиация нанесла первый удар по Уэйку"

2) "Последнее упоминание о присутствии этой птицы на атолле ... относилось к декабрю 1941 года"

То есть птицу последний раз видели в тот же месяц, когда начали бомбежки.

Мне кажется, такие факты совсем не позволяет делать тот "вывод", что вначале постулирован.

И рассказ о том, что позже кто-то ел крыс - нисколько не помогает...

Что я не так понял?

-

Последние сведения о наличии птицы на острове относились ко времени сдачи острова японцам, а не к началу его первых бомбёжек. Даже в этом случае птица безусловно становится жертвой военного конфликта. Разумеется, пастушки сохранялись и позднее, но во время оккупации никто их подсчётами не занимался, птиц просто ели, чтобы выжить, равно как и крыс, и все другие доступные пищевые ресурсы острова. Фактически пастушок исчез на Уэйке в промежутке между концом декабря 1941 года и сентябрём 1945-го. Точнее сказать, судя по всему, некому, если только не будут подняты на свет архивные дневники кого-то из участников конфликта на Уэйке с японской стороны.

-

это все оч хорошо, но я ведь цитирую статью.

О последних наблюдениях птицы фраза - перечтите - без японцев и сдачи острова. Упомянут лишь тот самый декабрь 41го. Вы откудова берете аргументы?

Про птиц при сдаче японцам где тут хоть слово?

"Разумеется" - это что за аргумент??))

Даже и про то, что их - птиц этих - ели, нет ни слова, а только крысы упомянуты в качестве едомых. Да и то косвенно как-то выражена мысль эта) Полагаю, это оттого, что автор обсуждаемой статьи честен, не склонен высасывать аргументы из пальца.

С чего Вы взяли, что "Фактически пастушок исчез на Уэйке в промежутке между концом декабря 1941 года и сентябрём 1945-го"?

Вы, допускаю, исходите из сторонних источников, я же только эту статью читал и ее цитирую.

И тут ничего не позволяет мне согласиться с этой мыслью.

Последнее наблюдение птицы случилось в момент начала бомбежек, в декабре 41го. С чего бы читателю взять, что это не последняя птица наблюдалась? И, не значит ли это, что они, симпатичные бедняги, вымерли ровно к началу войны??

Я понимаю, если бы это был вскользь упомянутый момент, который читатель может, если захочет, проверить.

Но тут это - суть, тема статьи.

и если речь об

1) уничтожении

2) конкретной птички

3) войною -

должно быть показано, что

а) именно войной и

б) именно эта птичка

в) уничтожена.

Иначе смех)

А птица, судя по рисунку, оч хороша. Видно прям, что вкусная)-

Уважаемый читатель, можно понять Ваше негодование от отсутствия в статье "железных" доказательств связей между войной и пропажей этой птицы. Но при оценке вероятных причин исчезновения того или иного биологического вида специалисты чаще всего не имеют на руках результатов долгосрочного мониторинга его численности с указанием основных негативных факторов. Они вынуждены использовать куда более шаткие, но, тем не менее, максимально надёжные из имеющихся косвенные свидетельства. Вот был остров, в ископаемой летописи которого была представлена некая птица. В более свежих отложениях появляются следы пребывания на острове человека, крысиные кости и следы, говорящие о продолжительном воздействии огня, а вот птица пропадает. На основании этого набора находок можно сделать осторожный вывод об антропогенном характере вымирания вида.

Что касается Уэйка, то здесь всё гораздо проще. Свидетельствами современников показано, что на момент сдачи японцам на крохотном океаническом атолле жили пастушки; следующие три с половиной года он был погружён в мясорубку войны со всеми сопутствующими факторами вроде постройки укреплений, бомбометания и массового голода; а затем птиц не стало. Можно предположить об их судьбе всё что угодно, но при отсутствии кардинально меняющих картину данных (цунами, эпидемия, повторная находка птицы после сентября 1945-го и т.д.) лучшим будет всё же вывод о решающем влиянии на судьбу вида людей, находившихся в условиях войны.

Практически вся известная информация о уэйкском пастушке и его судьбе собрана в статье: Olson, S.L. & Rauzon, M.J. (2011). The extinct Wake Island Rail Gallirallus wakensis: a comprehensive species account based on museum specimens and archival records. Wilson Journal of Ornithology 123(4): 663–689. Там, собственно, указаны и первоисточники высказанных выше суждений.

-

-

Уязвимые птицы островов

-

05.07.2025Мартиролог исчезнувших птицПавел Смирнов • Библиотека • «Троицкий вариант» №9(428), 2025

05.07.2025Мартиролог исчезнувших птицПавел Смирнов • Библиотека • «Троицкий вариант» №9(428), 2025 -

09.01.2019Лайсанский погонышПавел Смирнов • Картинки дня

09.01.2019Лайсанский погонышПавел Смирнов • Картинки дня

-

25.12.2018Гнёзда чатемских альбатросовАнтон Морковин • Картинки дня

25.12.2018Гнёзда чатемских альбатросовАнтон Морковин • Картинки дня

-

17.12.2018Белая султанкаПавел Смирнов • Картинки дня

17.12.2018Белая султанкаПавел Смирнов • Картинки дня

-

26.11.2018Лорд-Хау и его бывшиеПавел Смирнов • Картинки дня

26.11.2018Лорд-Хау и его бывшиеПавел Смирнов • Картинки дня

-

10.10.2018Уэйкский пастушок — жертва Второй мировойПавел Смирнов • Картинки дня

10.10.2018Уэйкский пастушок — жертва Второй мировойПавел Смирнов • Картинки дня

-

02.08.2018Рудименты, атавизмы, эмбрионы и несовершенные конструкции («Эволюция». Глава из книги)Джерри Койн • Книжный клуб • Главы

02.08.2018Рудименты, атавизмы, эмбрионы и несовершенные конструкции («Эволюция». Глава из книги)Джерри Койн • Книжный клуб • Главы

-

05.02.2018Воинственные ибисы ЯмайкиПавел Смирнов • Картинки дня

05.02.2018Воинственные ибисы ЯмайкиПавел Смирнов • Картинки дня

-

03.05.2017Гавайская кротоуткаПавел Смирнов • Картинки дня

03.05.2017Гавайская кротоуткаПавел Смирнов • Картинки дня

-

04.04.2017Неуловимая калиптураПавел Смирнов • Картинки дня

04.04.2017Неуловимая калиптураПавел Смирнов • Картинки дня

Последние новости

Уэйкский пастушок атакует рака-отшельника, 1936 год. Фото © W. S. Grooch из статьи S. L. Olson, M. J. Rauzon, 2011. The extinct Wake Island Rail Gallirallus wakensis : a comprehensive species account based on museum specimens and archival records