Гнёзда чатемских альбатросов

На фото птенцы чатемских альбатросов (Thalassarche eremita) восседают на гнездах, напоминающих скорее бочонки или глиняные горшки. Подобные массивные сооружения из почвы и глины строят многие южные альбатросы. Они нередко гнездятся на голых скалистых берегах, где яйцо рискует переохладиться, а то и вовсе разбиться без земляной «подставки». И самец, и самка носят в клюве комки грунта, пучки травы и мха и прочий материал из ближайших окрестностей гнезда, а затем утрамбовывают его лапами. Пара может использовать одно и то же гнездо в течение многих лет, подновляя и надстраивая его.

Чатемский альбатрос, как и другие представители рода моллимауков, по меркам альбатросов имеет вполне средние размеры. Размах его крыльев не превышает 2,2 м, тогда как у самых крупных представителей семейства альбатросовых он достигает 3,5 м — больше, чем у любой другой из ныне живущих птиц. Такие длинные крылья нужны альбатросам для особого типа полета — так называемого динамического парения (Dynamic soaring), во время которого птицы могут подолгу не совершать взмахов крыльями: это позволяет преодолевать огромные расстояния с минимальными затратами энергии и развивать скорость до 85 км/ч. Взрослые чатемские альбатросы большую часть года странствуют над южной половиной Тихого океана — от Австралии до Чили, предпочитая район Перуанского течения.

Но для гнездования все представители вида неизменно возвращаются на один-единственный скалистый островок — Пирамиду (The Pyramid), самый южный из островов Чатемского архипелага, лежащего к востоку от Новой Зеландии. Остров вполне оправдывает свое название: это довольно крутая, лишенная древесной растительности, почти коническая скала.

Размножение альбатросов длится с августа по апрель. Примерно 70 дней уходит у пары на насиживание единственного яйца. В период ухода за птенцами взрослые птицы держатся в пределах 300 км от острова, причем кормят их не только добытыми рыбой, кальмарами, усоногими рачками и крилем, но и желудочным жиром, который вырабатывается в их железистом желудке. Это неприятно пахнущее вещество служит также защитным средством — особенно для птенцов, которых могут атаковать поморники, крупные чайки и другие хищники.

Птенцы проводят в гнездах более четырех месяцев, практически не покидая их. Со временем визиты родителей с кормом становятся всё более редкими, но птенцы используют накопленные жировые запасы: в период интенсивного выкармливания они становятся тяжелее собственных родителей. Пуховой наряд сменяется перьевым, молодые птицы периодически разминают крылья, а затем в один прекрасный день просто улетают в открытое море и начинают кормиться самостоятельно.

Взрослые чатемские альбатросы у гнезд на скалистом берегу острова Пирамида. Фото © Alan Tennyson с сайта nzbirdsonline.org.nz

Как и многие другие острова Тихого океана, Чатемский архипелаг известен своим набором уникальных, нигде более не встречающихся птиц. Почти все они серьезно пострадали после того, как острова стал активно осваивать человек. Некоторые виды, например чатемскую петроику (Petroica traversi), удалось спасти от вымирания, другие — среди них чатемский пингвин (Eudyptes chathamensis) — исчезли полностью. Ареал обитания большинства островных видов столь невелик потому, что для них практически непреодолимы обширные водные преграды. Альбатросы — совершенно другой случай: эти птицы, напротив, лучше кого бы то ни было приспособлены для полетов над просторами океана. Однако для отряда буревестникообразных, или трубконосых, к которому относятся и альбатросовые, характерна высокая степень филопатрии (от греч. «любовь к отечеству») — привязанность к месту своего рождения.

Чатемский альбатрос на гнезде с единственным яйцом. Фото с сайта nzbirdsonline.org.nz

Чатемские альбатросы приступают к размножению на шестом-седьмом году жизни, и после стольких лет безошибочно находят тот крохотный остров, где когда-то появились на свет сами. С одной стороны, это удобно: там, где гнездились твои предки, скорее всего можно будет завести потомство и самому, к тому же на острове наверняка найдутся и другие птицы, готовые образовать пару. Кстати, пары у альбатросов образуются на всю жизнь и воссоединяются в последующие циклы размножения. Но с другой стороны, из-за такой привязанности к местам гнездования расселение происходит чрезвычайно медленно. И если вся гнездовая популяция сконцентрирована на небольшом участке побережья, то один-единственный неблагоприятный сезон может серьезно повлиять на судьбу целого вида.

С чатемским альбатросом такое уже случалось: в 1985 году сильнейший шторм нанес значительный ущерб почвенному и растительному покрову острова, что существенно снизило успех размножения. А рост популяции у альбатросов идет очень медленно: птицы размножаются раз в два года и откладывают лишь одно яйцо. На восстановление популяции ушло больше 15 лет; с начала 2000-х годов ее численность держится на более или менее постоянном уровне — примерно 16 тысяч птиц, из которых участвуют в размножении приблизительно 11 тысяч. Для сравнения, гнездовая популяция наиболее многочисленного из альбатросов — темноспинного (Phoebastria immutabilis) — насчитывает свыше полумиллиона пар. Но даже их численность сейчас, увы, уменьшается.

Высокая степень филопатрии может вносить свой вклад и в появление новых видов. Вполне возможно, что именно она сыграла решающую роль во взаимной изоляции чатемского альбатроса и двух близких видов — белошапочного альбатроса (White-capped albatross) и альбатроса Сальвина (Salvin’s albatross). Этим видам повезло несколько больше, чем чатемскому альбатросу: численность их популяций выше в несколько раз, и для каждого известно несколько гнездовых колоний. До сих пор все три вида остаются настолько похожими друг на друга, что еще недавно их считали подвидами; однако результаты анализа ДНК подтверждают самостоятельный видовой статус каждой из форм, хотя, скорее всего, они приобрели его в относительно недавнем прошлом.

«Искусственная» колония чатемских альбатросов на охраняемом участке берега острова Чатем. Перемещенные из колонии на острова Пирамида пуховые птенцы соседствуют с макетами взрослых птиц, которые способствуют запечатлению внешности своего вида. Фото с сайта taiko.org.nz

В наше время глобальные изменения климата готовят новые испытания для птиц морских побережий: в частности, теперь всё чаще происходят сильные штормы. Кроме того, колонии морских птиц нередко страдают от крыс и других плотоядных животных, завезенных человеком, а также от нелегального сбора яиц. Чтобы обезопасить чатемского альбатроса, новозеландские защитники природы, объединенные местной организацией Taiko Trust, совершили поистине титанический труд. Раз альбатросы не желают расселяться сами, для них основали новую, искусственную, колонию.

В ходе масштабного проекта Albatross Translocation («Перемещение альбатросов») более 300 пуховых птенцов чатемского альбатроса перевезли на охраняемый и огороженный от хищников участок на западном побережье острова Чатем — самого крупного из островов архипелага. Тут уж понадобились самые настоящие цветочные горшки — они прекрасно имитируют естественные гнёзда альбатросов.

Последний из перемещенных птенцов чатемского альбатроса в новой колонии на острове Чатем, незадолго до вылета из гнезда. На заднем плане — макет взрослой птицы. Фото с сайта taiko.org.nz

После перевозки целая армия волонтеров выкармливала птенцов смесью из рыбы и кальмаров. За пять лет работы проекта — с 2014-го по 2018 год — птенцам понадобилось больше 18 тонн корма! И вот в апреле 2018 года последний альбатрос покинул свое искусственное гнездо. В следующем году достигшие шестилетнего возраста птицы, запомнившие расположение новой колонии, уже могут вернуться и начать гнездование по-настоящему. Такой метод расселения раньше уже был успешно опробован на других видах альбатросов.

На длинном пути странствий альбатросов ожидает немало опасностей. Как и другие морские птицы, альбатросы охотно сопровождают рыболовецкие суда, поедая выбрасываемые в море потроха. Нередко они погибают из-за того, что запутываются в рыболовных сетях (см. Gillnetting) или хватают крючки с наживкой, расставляемые при ярусном лове (см. также Longline fishing). Существенно снизить вред помогают модификации этого способа лова — отпугивающие приспособления, специальные грузила, погружающие снасть на недоступную для птиц глубину, а также лов в темное время суток, когда птицы неактивны. К сожалению, эти меры пока что внедрены далеко не повсеместно, и из-за ярусного лова ежегодно гибнет более 8000 альбатросов, а также множество других морских птиц и черепах.

Есть у альбатросов и естественные враги — косатки, акулы, морские львы и морские леопарды. Наибольшей опасности альбатросы подвергаются в первые годы жизни: в среднем, до половозрелости доживают лишь 10–20% птиц. У взрослых птиц смертность в естественных условиях относительно невелика, а продолжительность жизни альбатросов достигает 50 лет и даже больше — это компенсирует медленные темпы воспроизводства. Будем надеяться, что усилия по охране помогут чатемскому альбатросу отойти от опасной черты, к которой оказались близки многие его сородичи.

Фото © Thomas Peschak/National Geographic Creative с сайта newscientist.com.

Антон Морковин

-

Зрелище трогательное: как они из своих чашечек торчат аккуратненько

Но уж когда из цветочных горшков - и вовсе умора!))

Только вот отчего-то мне кажется, что макет взрослой птицы - не очень уж вдохновляющее зрелище для птенцов. Как если б человечьих детей в музее восковых фигур растили. Брррр...

Но сколько же странных штук в природе: вот нашли бы такие гнезда археологи, а аналогичых гнезд бы не было ни у кого нынче - ну как догадаться, что это за фиговины??)

А, кстати. эти дети цветочных горшков - они свои-то гнезда соорудить смогут потом? или будут горшки из человечьего жилья с окон тырить?

строить гнездо?

Нет, я понимаю, что можно убедиться, что зверь, который никогда в жизни не видел процесса постройки своего особенного гнезда, да что там - процесса постройки вообще любого гнезда, да мало того - он никакого не видел гнезда и вообще не слыхивал о гнездах в принципе, понимаю, что можно увидеть, как этот зверь строит именно свое фирменное, сложное и оригинальное гнездо, что иное гнездо он не построит и что без гнезда не станет жить..

Можно убедится, что это имаенно так, что умеет, что строит, что строит именно свое и не строит чужое и даже нельзя научить его постройке чужого.

Можно привыкнуть к тому, что так и только так происходит.

Но как понять? В голове же должен находиться файл с внешним видом гнезда, с кучей его характеристик, размеров, форм, материалов (или их свойств, если штатных в округе нет), расположения относительно природы, времени и скорости постройки, кучи действий по постройке (поиск, создание мат-лов, транспортировка, скрепление и проч) -

Целая книга должна лежать в голове, и лежать там в виде химической молекулы, содержавшейся ранее в сперматозоиде и/или яйцеклетке.

Это же как врожденное умение читать!

Или врожденное умение делать трансформаторные блоки питания.

Или умение вести бухгалтерию.

Или врожденное умение строить храмы.

Понятно, если б врожденные бухгалтера были обычным делом, мы бы просто привыкли к этому и спокойно к этому относились.

Как это?? А нет ли экспериментов по поиску этого файла, по внесению в него изменений? Например, чтоб после биохимического вмешательства воробей не гнездо стал строить, а собирать из выданных ему шестеренок часы? Ну, ладно, не часы, а для начала стал разделять мусор на фракции...

Вообще что мы знаем об этом файле?

-

В этой же химической молекуле есть ещё один «файл» – порядок сборки самого альбатроса. От одноклеточного зародыша до взрослого организма со всеми его органами и тканями.

На этом фоне горшок из земли и травы уже не впечатляет.-

То-то и оно, что эти файлы разные, для разных программ, с разными расширениеми они: один для программы сборки альбатроса, а второй, по созданию гнезда - для уже готовой, собранной птицы, вернее для ее мозгов. Первый exe, второй типа doc)

Первыйй сам распаковывается, второй как-то читается уже готовой птицей.

И потому его изучать отдельно следует и потому не согласен, что один на фоне другого менее впечатляет. Да и сам факт наличия в хромосомах разного типа файлов вполне впечатляющ.

Кроме того, тот факт, что этот файл относится не к сборке, а лежит для чтения его мозгом , еще вопросы ставит о том, как этот doc-файл сформировался и как в него вносились в свое врмя изменения - ведь они должны были из внешней жизни уже сформированного существа взяться и записаться в хим молекулу для дальнейше передачи потомству...

И как чтение его происходит, тож вопрос.

Разве нет?

Представляете такой файл в своей ДНК? Читаешь - и строишь останкинскую башню!))

Да и аргумент разве - мысль о том, что нечто не впечатляет на фоне иного?)-

Изменения‑то вносились так же, как обычно. Разные альбатросы строят слегка разные гнёзда (разница заметна даже на этой картинке). Вариант гнезда, который лучше помогает вырастить птенца, ... выращивает больше альбатросов, то есть постепенно вытесняет менее удачные варианты. И так миллионы лет. Никакого записывания прижизненного опыта обратно в ДНК.

Останкинскую башню не строю, это да. Зато закрываю глаза, когда ветка хлещет по лицу; задерживаю дыхание, погружаясь под воду; отдёргиваю руку, коснувшись горячего; пережёвываю пищу; дышу лёгкими.

Слегка напрягши фантазию, могу вообразить, что некое, даже и разумное, существо так же машинально делает и нечто посложнее – строит гнездо.-

Ваша фантазия восхищает: Лишь слегка нужно ее напрячь, чтоб вмиг пройти путь от моргания глазом до постройки гнезда - от срабатывания пары мышц до многочасовой и сложной ( включающей оценку и коррекцию окружающего, материалов, места, времени, своих действий и их результатов) деятельности всего организма.

Браво! Не уверен, что многие могут похвастаться столь тренированной фантазией))

При такой фантазии Вам, наверняка, не трудно сказать, что, как и где в ДНК нужно изменить, чтоб гнезда получались у альбатросов не круглые а, например, квадратные!)-

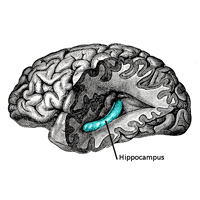

ДНК - не план, по которому строится организм, и в ней нет конкретного места, которое можно изменить, чтобы получить квадратные гнезда. ДНК - последовательность генов, по которым строятся белки + регуляторные последовательности, которые включают или выключают гены при определенных обстоятельствах.

Имея только ДНК, невозможно построить живой организм, так же как невозможно построить Останкинскую башню, имея список деталей, из которых она состоит.-

точно про это я и говорю: это файл exe. он работает сам. распаковывается, распаковывает и потом залезает в библиотеки может запустить процессы, текущие без него и вне его.

А вот когда распакованное и работающее должно построить снаружи что-то - тут совсем другие процессы, тут применяются не молекулярные самораспаковывающиеся и самовоспроизводящиеся заводы и фабрики, а процессы, использующие макрообъекты - конечности, клювы, ветки. черт еще знает что, с применением анализа данных зрения, осязания, мышления, с их (данных) сопоставлением с мыслимыми образами. А источник всех этих мыслимых образов - только в ДНК.

И файлы doc-

Слои.

• Молекула ДНК манипулирует клеточным ядром;

• ядро манипулирует клеткой;

• клетки (совместно) манипулируют своим органом, например желудком;

• органы (совместно) манипулируют альбатросом.

И всё это описано в ДНК.

Теперь возникает ещё один слой – альбатрос манипулирует гнездом.

Усложнение ли это? Определённо, да. Вносит ли это какие‑то новые принципы, которых не было во внутренних слоях? Пожалуй, нет.

Пища в желудке – макрообъект. Воздух в лёгких – макрообъект. Плазма крови – тоже.

-

-

-

-

-

-

Вообще, один человек сам по себе, без использования сделанных другими инструментов и материалов, очень и очень ограниченное число предметов может "построить". Вот разве что такое гнёздышко из глины и камней.

-

ну, один муравей и муравейник не построит) Однако муравейники у них получаются раз от разу ничуть не хуже прежних)

Скажете, что муравейник - не " результат очень длительной эволюции"?

Доказательство: Древние (как и современные) греки не построили ни одного муравейника) Разве что на Останкинскую телебашню могли бы замахнуться))

Уязвимые птицы островов

-

05.07.2025Мартиролог исчезнувших птицПавел Смирнов • Библиотека • «Троицкий вариант» №9(428), 2025

05.07.2025Мартиролог исчезнувших птицПавел Смирнов • Библиотека • «Троицкий вариант» №9(428), 2025 -

12.03.2019Ядовитый розовый голубьСергей Коленов • Картинки дня

12.03.2019Ядовитый розовый голубьСергей Коленов • Картинки дня

-

12.02.2019Мадейрская пустельгаСергей Коленов • Картинки дня

12.02.2019Мадейрская пустельгаСергей Коленов • Картинки дня

-

18.01.2019Белоглазка с острова ЦапельСергей Коленов • Картинки дня

18.01.2019Белоглазка с острова ЦапельСергей Коленов • Картинки дня

-

09.01.2019Лайсанский погонышПавел Смирнов • Картинки дня

09.01.2019Лайсанский погонышПавел Смирнов • Картинки дня

-

25.12.2018Гнёзда чатемских альбатросовАнтон Морковин • Картинки дня

25.12.2018Гнёзда чатемских альбатросовАнтон Морковин • Картинки дня

-

17.12.2018Белая султанкаПавел Смирнов • Картинки дня

17.12.2018Белая султанкаПавел Смирнов • Картинки дня

-

26.11.2018Лорд-Хау и его бывшиеПавел Смирнов • Картинки дня

26.11.2018Лорд-Хау и его бывшиеПавел Смирнов • Картинки дня

-

10.10.2018Уэйкский пастушок — жертва Второй мировойПавел Смирнов • Картинки дня

10.10.2018Уэйкский пастушок — жертва Второй мировойПавел Смирнов • Картинки дня

-

02.08.2018Рудименты, атавизмы, эмбрионы и несовершенные конструкции («Эволюция». Глава из книги)Джерри Койн • Книжный клуб • Главы

02.08.2018Рудименты, атавизмы, эмбрионы и несовершенные конструкции («Эволюция». Глава из книги)Джерри Койн • Книжный клуб • Главы

Последние новости

Взрослый чатемский альбатрос в полете. Фото © Mark Fraser с сайта nzbirdsonline.org.nz