Древние норные амфибии

На этой реконструкции воссоздана сцена из жизни в речной пойме времен позднего триаса: небольшая амфибия чинлестегофис (Chinlestegophis) взирает на этозавра и двух сфенозухий из своей норы.

В пермском и триасовом периодах на территории современной Северной Америки жили амфибии, которые пережидали неблагоприятное для них время под землей. Засухи, нередко случавшиеся в местах обитания древних четвероногих, заставляли обитателей рек и озер выкапывать небольшие укрытия. Так они спасались от неминуемой гибели до наступления сезона дождей. О наиболее достоверных свидетельствах норного образа жизни амфибий далекого прошлого и пойдет речь ниже.

Изучением следов рытья вымерших четвероногих, как и следов их хождения, занимается наука ихнология. Одна из главных проблем, с которой сталкиваются палеонтологи-ихнологи, заключается в том, что норы, как и отпечатки лап, как правило, не удается соотнести с конкретными животными, которые их оставили. Обычно ученые не находят в конце следовой дорожки и в заполненной породой норе никаких скелетов. Однако существуют немногочисленные находки, всё же позволяющие уверенно судить о том, что некоторые норы были вырыты амфибиями, а не, например, рыбами или рептилиями. Это очень редкий тип захоронений, где скелетные остатки животных оказались в собственноручно созданном ими при жизни укрытии, ставшем посмертной ловушкой.

На востоке штата Пенсильвания в США нашли нору, заполненную песчаником и конгломератом, в красной камнеподобной глине-аргиллите свиты Mauch Chunk. Она представляла собой широкое отверстие, переходящее в короткий узкий винтовой лаз диаметром 15–20 см. Лаз оканчивался сильно раздутой овальной камерой шириной до 60 см и высотой до 20 см. Нора была вырыта около 330 млн лет назад, в середине каменноугольного периода. Учитывая ее размеры и форму, она могла принадлежать амфибии, такой как палеозавропус (Palaeosauropus primaevus). Следы его лап, по которым его описали, нашли в более древних слоях. Эта амфибия длиной около 40 см обитала в условиях полузасушливого климата в реке, представлявшей собой сеть слабоизвилистых и переплетающихся русел, которые часто пересыхали.

Другая, более убедительная, находка была сделана на востоке штата Канзас. В линзе зеленого аргиллита раннепермской свиты Speiser ученые нашли более 80 нор. Все они были заполнены аргиллитом и песчаным алевролитом. Большинство нор оказались вертикальными, максимальная плотность — 20 нор на кв. м. Одни норы представляют собой удлиненные и овальные в сечении трубки длиной до 32 см и диаметром до 7 см, сужающиеся книзу. Другие норы выглядят как короткие трубки длиной до 3,5 см и диаметром до 5 см, с притупленным нижним концом. Несмотря на то, что они очень похожи на норы двоякодышащих рыб, в 35% из них нашли скелеты некрупной (длиной до 30 см) амфибии брахидекта (Brachydectes) из группы лизорофид (Lysorophia).

Два типа норных заполнений с костями брахидекта, вид сбоку. Сами норы описаны как ихновид Torridorefugium eskridgensis. Фото из статьи D. I. Hembree et al., 2004. Amphibian burrows and ephemeral ponds of the Lower Permian Speiser Shale, Kansas: evidence for seasonality in the midcontinent

В сужающихся книзу норах скелеты наиболее мелких змееподобных брахидектов были свернуты и ориентированы вертикально головой вверх. Возможно, такая поза животного минимизировала потерю влаги. В притупленных у низа норах скелеты более крупные, ориентированные в основном горизонтально. Брахидекты рыли себе укрытие в периодически высыхающем озере, находившемся в пределах широкой прибрежной равнины. Их конический череп с лопатоподобным рылом, с утолщенной черепной крышей и уменьшенным числом покровных костей, как и у главных копателей среди современных амфибий — червяг, выдерживал большие нагрузки. Вряд ли механизм рытья у брахидектов сильно отличался от ныне живущих безногих.

Реконструкция скелета и черепа Brachydectes elongatus. Обозначения костей черепа и нижней челюсти: a — угловая; d — зубная; eo — латеральная затылочная; f — лобная; l — слезная; m — верхнечелюстная; n — носовая; p — теменная; pm — предчелюстная; pp — заднетеменная; prf — предлобная; ps — парасфеноид; sa — надугловая; sq — чешуйчатая; so — верхняя затылочная; st — стремечко; t — таблитчатая. Изображение из статьи D. I. Hembree et al., 2004. Amphibian burrows and ephemeral ponds of the Lower Permian Speiser Shale, Kansas: evidence for seasonality in the midcontinent

Найденная на северо-востоке Канзаса темноспондильная амфибия акроплюс (Acroplous vorax) также была обитателем нор. Ее обнаружили в раннепермской свите Matfield Shale. Кости молодого животного длиной около 10 см залегали в норе диаметром 2 см в слое палеопочвы рядом с многочисленными норами двоякодыщащих рыб Gnathorhiza. Акроплюс, найденный в более древних слоях, был в два раза крупнее. Учитывая, что размер и форма единственной норы с амфибией очень похожи на норы рыб, темноспондил мог занять пустующее убежище на время засухи, как это, по всей видимости, сделала брумистега (Broomistega putterilli), другой темноспондил-оппортунист (см. картинку дня Товарищи по несчастью из раннего триаса). Акроплюс обитал в пределах обводненных участков низменной прибрежной равнины, подвергавшихся периодическим засухам при климате от муссонного до полузасушливого.

Слева — слепок норы акроплюса. Изображение из статьи T. J. McCahon, K. B. Miller, 2015. Environmental significance of lungfish burrows (Gnathorhiza) within Lower Permian (Wolfcampian) paleosols of the US midcontinent. Справа — череп акроплюса из более древних отложений, чем кости в норе. Длина масштабного отрезка — 1 см. Изображение из статьи J. Engelhorn et al., 2008. A redescription of Acroplous vorax (Temnospondyli: Dvinosauria) based on new specimens from the Early Permian of Nebraska and Kansas

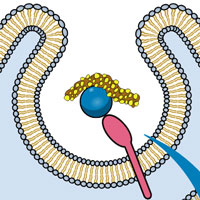

Чинлестегофис, изображенный на реконструкции, принадлежал к стереоспондилам (Stereospondyli). Его остатки нашли в позднетриасовой свите Chinle (штат Колорадо) в норе, заполненной красноцветным алевролитом. Его считают древнейшим предком червяг. Лопатовидный, как у брахидекта, череп предполагает роющий образ жизни. Его нора была довольно глубокой, диаметром до 6 см. Амфибия вырыла ее в пределах речной поймы.

Реконструкция черепа чинлестегофиса, длиной он был около 3 см. Обозначения костей черепа и нижней челюсти: a — угловая; d — зубная; eo — латеральная затылочная; f — лобная; j — скуловая; lep — боковое обнажение небной кости; m — верхнечелюстная; n — носовая; p — теменная; pal — небная; pf — заднелобная; pm — предчелюстная; po — заглазничная; pp — заднетеменная; prf — предлобная; ps — парасфеноид; pt — крыловидная; sa — надугловая; sp — пластинчатая; sq — чешуйчатая; st — надвисочная; t — таблитчатая. Изображение из статьи J. D. Pardo et al., 2017. Stem caecilian from the Triassic of Colorado sheds light on the origins of Lissamphibia

Кроме чинлестегофиса на территории современной Северной Америки в позднем триасе жил еще один маленький (до 10 см) норный стереоспондил — нинумбихан (Ninumbeehan dookoodukah). Многочисленные скелеты этих амфибий обнаружили в отложениях свиты Jelm в штате Вайоминг. Вертикальные и короткие цилиндрические норы шириной 2–11 см и длиной до 30 см оказались многочисленными (88 штук) и тесно расположенными, иногда они пересекались друг с другом. Остатки нинумбихана нашли почти в 70% нор.

Слева — нейтронная томография (вверху) слепка норы нинумбихана со скелетом и сетью ризолитов (фиолетовый) внутри, а также микрокомпьютерная томография (внизу) слепка норы со скелетом внутри (красный). Справа — реконструкция черепа. Обозначения костей: apf — переднее нёбное окно; c — хоана; cp — отросток парасфеноида; ect — эктоптеригоид; ex — затылочная; f — лобная; ipv — межкрыловидная впадина; j — скуловая; m — верхнечелюстная; n — носовая; en — ноздря; o — глазница; p — теменная; pal — небная; pas — парасфеноид; pf — пинеальное отверстие; pm — предчелюстная; po — заглазничная; pof — заднелобная; pp — заднетеменная; pt — крыловидная; q — квадратная; qj — квадратно-скуловая; sq — чешуйчатая; st — надвисочная; stf — подвисочное окно; t — табличная; v — сошник. Длина масштабного отрезка — 1 см. Изображение из статьи C. So et al., 2024. Fossil amphibian offers insights into the interplay between monsoons and amphibian evolution in palaeoequatorial Late Triassic systems

Узкий череп длиной до 7 см имеет клиновидную форму, а глазницы расположены по бокам, что напоминает современных роющих хвостатых амфибий — сирен и амфиум. Животные зарывались в песчаный грунт во время сезонного пересыхания речных русел в условиях переменчивого климата — от муссонного до полузасушливого.

Все эти древние амфибии начинали рыть свои норы при резкой смене условий — прежде всего, при пересыхании рек и озер. Но могли быть и другие причины: брахидект реагировал рытьем нор в ответ на изменения химизма воды и количества растворенного в ней кислорода. На это косвенно указывает концентрация нор вблизи береговой линии и их отсутствие в центральной части озерной котловины, которая пересыхала последней. Сезонный климат диктовал свои условия, и животные под эти условия подстраивались, чтобы выжить. Неразрывно связанные с водными биотопами, амфибии в перми и триасе неизбежно сталкивались со всей суровостью климата на территории северной части Пангеи под названием Лавразия. Летняя спячка (эстивация) стала для них жизненной необходимостью. При своих малых размерах они, возможно, могли впадать в спячку на срок до полугода, как это делают их современные, также некрупные, родственники.

Возможно, мы пока недооцениваем, насколько широко распространено было рытье нор, например, у темноспондилов. Активный норный образ жизни древних амфибий может отчасти объяснить их частое тяготение к нестабильным водным биотопам, то пересыхающим, то обводняющимся вновь.

Реконструкция норной жизни древних амфибий на примере нинумбихана. Слева — отдых на речном мелководье в конце сезона дождей. В центре — небольшая группа животных в своих норах готова впасть в летнюю спячку. Справа — выпадение осадков с началом сезона дождей заставляет животных покидать свои норы. Некоторые особи умерли до наступления дождей, попав, таким образом, в ископаемую летопись. Рисунок © Gabriel N. Ugueto из статьи C. So et al., 2024. Fossil amphibian offers insights into the interplay between monsoons and amphibian evolution in palaeoequatorial Late Triassic systems

При этом спасительные «капсулы» могли становиться могилами, если норы с амфибиями в состоянии сезонной спячки оказывались, например, погребенными под мощными наносами паводка. Это повышало шансы для возникновения массового захоронения. Где-то сформированные местонахождения оказывались в итоге представлены скелетами, а где-то — отдельными костями. Возможно, в очередной раз находя множество костей темноспондилов в одном месте, мы имеем дело с размытыми норами и остатками тех, кому так и не суждено было увидеть дневной свет с первыми каплями дождя.

Рисунок © Jorge Gonzalez с сайта today.usc.edu.

Антон Ульяхин

-

Что-то я запутался.

На заглавной картинке краснокожее существо торчит не из норы, а из самодельного личного бассейна. То есть, возможно это нора, но я всегда думал, что норы внутри сухие, а вовсе не являются индивидуальным водоемчиком.

Потом сообщается, что звери в норах пережидали пересыхание водоёма. Тогда, похоже, у них в норах вода - таки норма. Личный запас воды, пока основной пруд сухой? Это возможно? Разве нора не высохнет первой? Но затем выясняется, что они там спали! Спячка в воде? - это мне уж совсем кажется чепухой. Значит таки должен быть сухо в норе... Вот и фраза о том, что в непересыхающей части водоёма нет нор, тоже странная: норы под водой дышащим зверям к чему? Конечно они их на бережку копали... Или?...

Вывод: я что-то не так понял и запутался.

О чем и докладываю.

О частоте:

20 нор на квадратный метр - это ж каждую дециму-дуодециму по норе! (по рояльной клавиатуре считаю) Такое плотное поселение! Чуть не пчелиному улью подобно!)

По такому пористому бережку ходить - проваливаться будешь каждый шаг. Стайные животные? Или они просто кишмя кишели, никто их не ел всерьез?

И про опасность паводков не понял. Если это земноводное, и в норе ждёт, когда в водоём вернётся вода весной - как это может для него быть опасно?

Паводок - это ж не извержение Везувия и не цунами - не что-то редкое и смертельное. Это приход воды, желанный, ожидаемый и вовсе не катастрофический, скорость прихода воды не взрывная и радующимся её приходу червягам вполне по силам вылезти из норы, когда вода начала приходить...

В общем, ничего не понятно)

Последние новости

Слепок норы (вид сбоку) из каменноугольных отложений Пенсильвании и ее схематичное изображение с обозначением различных частей (входа, лаза и конечной камеры). Изображение из статьи L. Storm et al., 2010. Large vertebrate burrow from the Upper Mississippian Mauch Chunk Formation, eastern Pennsylvania, USA