Галлы грибной мушки

На фото — цилиндрические выросты на нижней поверхности трутовика плоского (Ganoderma applanatum). Это галлы, или цецидии, образованные по вине грибной мушки агатомии Ванковича (Agathomyia wankowiczii).

Чаще всего исследуются галлы на растениях — они и встречаются чуть ли не на каждом шагу (см. картинку дня Дубовые яблочки), и урона от них сельскому хозяйству существенно больше. При этом не сказать, чтобы галлы были хорошо изучены, хотя этим занимается целая наука — цецидология. А уж с грибными-то цецидиями ситуация намного печальнее.

В европейских лесах грибные галлы встречаются нечасто, как правило как раз на трутовике плоском. На фото видно, что многочисленные выросты портят гименофор гриба, делая его замечательно белую мелкопористую спороносную поверхность совершенно непригодной для рисования (см. картинку дня Гриб художников).

Агатомия Ванковича — маленькая, длиной несколько миллиметров, мушка яркого апельсинового цвета. Эта мушка — однолюб, то есть монофаг, встречается исключительно на плоском трутовике, игнорируя другие грибы.

Несмотря на то что плодовые тела у трутовика плоского многолетние, ежегодно прирастающие по периметру новой светлой окантовкой, мушка предпочитает двух- и трехлетние грибы и к ранее заселенным не возвращается. При этом изловить ее на месте кладки и связать с появлением выростов на грибах исследователям долгое время не удавалось. Мухи и галлы попадались по отдельности, хотя обнаруживались в разных частях средней Европы и в лесной зоне России. На то, чтобы связать муху и появление галлов на грибах, ушло около 80 лет! В 60-х годах прошлого века виновник образования галлов был назван. Сейчас всё гораздо проще: главное — иметь в наличии муху и личинку, а дальше молекулярный филогенетический анализ однозначно подтверждает их родство. А раньше приходилось наблюдать, когда и как из галлов выберутся личинки, окуклятся, пометить места зимовки. Через несколько месяцев дождаться выхода мушки из куколки и только тогда можно было однозначно назвать галлообразователя. В лаборатории мушек вывести не получалось.

У мушек наблюдается два периода лёта: раннелетний и осенний. Примерно в июне можно увидеть, как по листьям кустарников подлеска хаотично и довольно шустро бегают маленькие оранжевые мушки. Броский цвет характерен и для самцов, и для самок. Питаются они на поверхности листьев, вероятно медвяной росой или иными выделениями. А может, и грибами, живущими на поверхности листьев, — непонятно пока. Самцы сбиваются в «танцующие» рои с целью привлечения самок. Прием действенный, потому как спаривание начинается прямо в процессе танцев в воздухе. Продолжается на листьях растений. Оплодотворенные самки откладывают яйца в поры на нижней поверхности плодового тела трутовика.

Фрагмент видео, на котором самка агатомии Ванковича откладывает яйца (фрагмент ускорен в три раза)

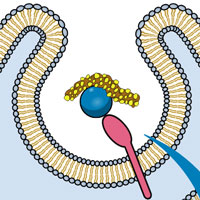

Чем индуцируется образование галла, пока непонятно. Вероятно, какими-то веществами вылупившейся личинки. А может, и муха при откладывании яиц выделяет некие индукторы аномального разрастания грибных гиф. Эти исследования еще предстоит провести. Ясно только, что по мере роста личинки вокруг нее из гиф формируется подобие кокона, внутренней частью которого растущая личинка и питается: галл для нее — и стол, и дом. Галлы не одиночные, на поверхности гриба их много, то есть мушка плодовитая. На ощупь галлы довольно твердые, примерно как верхняя поверхность гриба. Впрочем, и мякоть у него тоже твердая.

Развиваются личинки от 34 до 75 дней, после чего личинка прогрызает отверстие в нижней части галла и падает на землю. Там забирается в лесную подстилку, выбрав место поуютнее в пределах 40 см от места падения, и окукливается. Процесс окукливания тоже неравномерный, длится от 4 до 17 дней. Окуклившиеся личинки зимуют. Но не все. Некоторые, особо торопливые, в теплых регионах успевают дозреть до состояния имаго (взрослого) и в августе снова отложить яйца. К концу осени личинки должны успеть развиться, выйти из галлов, закопаться в подстилку и окуклиться.

Галлы с отверстиями — уже опустевшие. Фото с сайта britishplantgallsociety.org

Галлы агатомии Ванковича всегда имеют расцветку гриба и выглядят довольно аккуратно. В некоторых случаях на поверхности гименофора можно увидеть черные, неприятного вида образования. Вот в этом агатомия (вопреки информации в Википедии) совершенно не виновата, это следы присутствия гусениц моли трутовки малой (Morophaga choragella), которые живут внутри плодового тела, а результаты своей жизнедеятельности выталкивают наружу.

Следы жизнедеятельности личинки малой трутовки. Фото © Eric Steinert с сайта en.wikipedia.org, Германия, 27 августа 2004 года

Случается, что в одном плодовом теле трутовика живут в мякоти личинки трутовки, а в галлах — личинки агатомии. Тогда галлы, перемежающиеся черными корявыми образованиями, смотрятся совершенно неэстетично.

Фото © Linda Pieber с сайта inaturalist.org, Австрия, 2 февраля 2024 года.

Татьяна Натальина

-

Художники-трутописцы наверняка в позе низкого старта: ждут, когда учёные откроют тайну хим формулы апельсиновой мухи.

Ведь,

Как только выпучивающее в-во станет им доступно, станут не просто картины писать, а рельефами и прочими барельефами пополнять красоту мира, музеев и иных наших общественных и личных зданий и помещений!

А вот эту антихудожественную моль нужно как-то вразумить. Обуздать.

Либо

- просто изгнать (привить любовь к иным грибам?),

- либо научить таскать свои выделения с собой,

- либо - это было бы для художников новым подспорьем - научиться управлять мольими червячками так, чтобы они справляли нужду строго в предписанных художником местах. И порционно. А то ещё и разноцветно!

В общем - фронт работ не даёт бока отлёживать.

)

« Развитие галла проходит три стадии — инициацию, рост и созревание.»

Звучит очень просто. Но в результате этой инициации происходит не беспорядочное разрастание клеток листа, а формирование целой структуры с дифференцированными слоями, определенной формы и размера, а тут и с шипами. То есть включается какой-то генетический механизм самого растения хозяина? А зачем ему это нужно, зачем выращивать паразита? И как вообще это могло сформироваться у разных растений?

Но видимо не все авторы заглядывают в комменты к своим статьям :(

Внешние признаки это конечно замечательно, но как этот механизм работает у растения, а в данном случае у гриба?

-

Если бы на все вопросы были ответы, исследователям нечем было бы заниматься!

Пока точных ответов нет, можно строить только предположения. "Обволакивание" паразита собственными тканями - попытка гриба изолировать паразита и уничтожить его. Может, с другими паразитами и прокатывало, а вот личинкам агатомии удалось приспособиться к жизни в замкнутом пространстве. Думается, в процессе приспособления немало личинок полегло, но отдельные выжили и передали свои приспособленческие гены дальше. Поэтому такая узкая специализация. Эволюцию отследить пока не представляется возможным.

Форма галлов округлой структуры неудивительна - это самая экономичная форма. В цилиндрик превращается по мере роста личинки, подъедающей всё вокруг себя, особенно, со стороны головы.

У растений и грибов в процессе эволюции выработалось огромное количество самых разных способов борьбы с паразитами: синтез самых разных соединений, по-разному летально влияющих на паразитов (фенольные соединения, например, или нейротоксичные), установление взаимовыгодных связей с другими существами для борьбы с патогенами (привлечение ароматом энтомофагов, пожирающих чужие яйца и личинки, эндомикоризные микроорганизмы), накопление токсичных веществ и пр.

Галлы - одна из форм борьбы, довольно ресурсозатратная, поэтому и не распространённая повсеместно.

Природа отрабатывает самые разные схемы, при этом приспособление идёт с обеих сторон.

В случае с трутовиком гриб успешно изолирует личинки, пока в остальных трубочках созревают споры.-

Спасибо за ответ! Но когда про это читаешь, складывается ощущение, что растение не борется с паразитом, а нежно о нем заботится :)

-

Ну да, гриб пытался придушить личинку, а в результате предоставил ей - и стол и дом :)

Хотели как лучше, а получилось - как всегда!-

Не, ну это Вы бросьте: ничего растение не пытались личинку придушить!

Эволюционно - как мы это строго научно понимаем - растения никак не могли бороться, просто потому что не мерли от них, от личинок.

Эволюционно так: если кто не умел бороться - повымерли, оставшиеся боролись победно.

А тут - никто из трутовиков ни разу не помирал от этих апельсиномух. Никакого отбора не случалось. Так что строить теорию на жестокости трутовика нет никакого повода. Вот апельсиномухи, которые не смогли трутовик освоить - да. Они померли все. Раз мы их не видим на других грибах...

Тут, как при разговорах об эволюции полагается, даем любые ответы: вероятно, дедушки-бабушки этих мух прекрасно жили на иных грибах, которые (иные те грибы) вдруг резко вымерли напрочь, и только пара-тройка чудаков из них (мух), отличавшиеся при этом маргинально апельсиновым цветом, отложили детишек в трутовик. И это была удача!

А иначе я не вижу логики эволюции тута)-

А с логикой у эволюции вообще обстоит... не очень :)

И весьма вероятен и такой сценарий: в грибах селились самые разные насекомые и грибы своими выростами, изолируя личинки, пытались спасти самое ценное - развивающиеся по соседству споры. И-таки весьма успешно в большинстве случаев - личинки в замкнутом пространстве не развивались и насекомые перепрофилировались. Но вот у личинки агатомии возникла какая-то мутация, позволяющая выжить в условиях "запечатанности". С неё-то и началось.-

Не, не согласный я.

Чтобы эволюционно зафиксились грибы, умеющие личинок всяких в изоляторы сажать - должны вымереть те прочие их братья-грибы, кои этот механизм изолирования не имели. А они - неумеющие изолировать - не вымирали, это очевидно. Потому что как

вспучивающие мухи, так и нехудожественные (но и не вспучивающие) червяки моли - все они явно не лишают гриб возможности споры производить.

И, значит, грибам незачем было вспучиваться самим. Да и не видно, чтоб грибы имели склонность вспучиваться в ответ на всякие раздражители)

А вот мухи - да! Если гриб не вспучится, мушиные дети помрут злою смертию от голода, ибо не едят нормальные ткани гриба (как та моль), а едят только специально приготовленную, вспученную ткань.

А, кстати сказать, что муха там попой тычется перед тем как яичко снести - так это, быть может, она не ищет что-то хитрое, а как раз "гнездо-изолятор" готовит - обрабатывает соседние дырочки, опрыскивает их чем-то.-

Неисповедимы пути эволюции. Весьма вероятно, что всё шло разными путями, даже теми, что и в голову не придут, и повымерло при этом и грибов и насекомых предостаточно. Миллионы лет - и следов не найдёшь.

Если же муха смогла подвигнуть гриб строить домики - кормушки для своих детишек, человечеству есть, чему у неё поучиться.

Мухе - респект! Не всё грибам муравьёв зомбировать!-

да уж.

Человек, он как? Ему дом нужен - он хрясь! Срубил ёлочку под самый корешок - строит. Нужна мебель - хрясь, срубил - мастерит. Нужен праздник - снова хрясь под корешок - нарядил и водит хороводы с детишками.

А муха? Она - как волшебница же! ничего не рубит, а только где надо потыкала - и домик сам вырос! Ясли с кухней.

Может и мы так можем, только забыли, куда тыкать? Что за нерациональность у нас?

Или это миссия?-

Может и мы так можем, только забыли, куда тыкать? Что за нерациональность у нас?

Это ж так каждый сможет себе натыкать домик где угодно!! Ннннеееепааарядок!!!

Или это миссия?

А как же строители? Банки и прочие прихлебатели?.. Государство, наконец??! Они все останутся не у дел, так-то... Это же СТОЛЬКИМ людям прийдётся придумывать, чем им заняться... :(

Нееее! На это пойтить не могём мы!!

-

-

-

-

-

-

-

Последние новости

Агатомия Ванковича. Фото © Marie Lou Legrand с сайта inaturalist.org, Франция, 15 июня 2023 года