Пузырчатая головня кукурузы

На фото — початок кукурузы, пораженный грибом Ustilago maydis, вызывающим болезнь под названием пузырчатая головня. Семена увеличились в размерах и превратились в опухолевидные галлы. Гриб принадлежит порядку головневых грибов класса устомицеты отдела базидиомицеты и поражает кукурузу и ее ближайших родственников — теосинте мексиканское (Euchlaena mexicana) и теосинте многолетнее (E. perennis). Это биотроф, то есть жизнедеятельность гриба напрямую зависит от живого организма растения-хозяина.

Долгое время ученые считали, что «опухоли», которые остаются вместо початка, — это воздействие тумана, росы, дождя или чрезмерно удобренной сырым навозом почвы. Также была версия, что наросты образуются в результате повреждения насекомыми, которые «вспрыскивают раздражающее вещество», из-за чего идет отток клеточного вещества к поврежденному органу растения и происходит набухание тканей. Кто-то думал, что это лишь спонтанные аномалии. Только в 1836 году австрийский ботаник Франц Унгер показал, что болезнь вызывает гриб, который он назвал U. zeae. Современное название грибу дал в 1842 году чешский миколог и ботаник Август Карл Йозеф Корда.

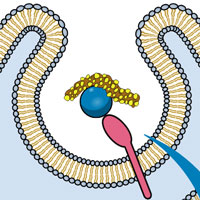

Жизненный цикл U. maydis (DC.) включает в себя несколько этапов. На первом этапе гриб перезимовывает в почве или на растительных остатках (например, на частях стеблей, которые остаются после уборки и других агротехнических мероприятий) в виде шаровидных телиоспор (см. Teliospore) с диплоидным набором хромосом. Телиоспоры — это покоящиеся споры с плотной стенкой, которые позволяют патогену пережить длительные периоды времени в суровых условиях окружающей среды. Из-за высокого содержания меланина они имеют темную окраску, их диаметр колеблется в промежутке 8–13 мкм. Подобный тип спор также характерен, например, для ржавчинных грибов.

Второй этап — прорастание телиоспор. Прорастать телиоспоры начинают при 0–5°С, а оптимальная температура — 20–25°С. В почве они могут сохранять всхожесть до четырех лет и не теряют ее, пройдя через пищеварительный тракт животных. Они распространяются на большие расстояния вместе с пылью, прорастают обычно в местах скопления при наличии влаги (осадки, роса). При прорастании телиоспор формируется базидия, на которой в процессе мейоза образуется репродуктивный тип спор — базидиоспоры с гаплоидным набором хромосом.

Третий этап — это слияние базидиоспор, которое регулируется двумя локусами — a и b. Из них локус a имеет два аллеля и контролирует лишь слияние базидиоспор, а локус b имеет множество аллелей и регулирует патогенность гриба. Для дальнейшего успешного проникновения в растение-хозяин необходимо, чтобы слились базидиоспоры с разными аллелями как в локусе a, так и в b (то есть должны быть гетерозиготными, например, a1b2 и a2b1), а гомозиготные лишь образуют дрожжеподобные колонии и не вызывают в дальнейшем развитие пузырчатой головни.

Таким образом, при слиянии базидиоспор с гетерозиготной комбинацией аллелей образуется дикариотический (двуядерный) мицелий, в результате чего в дальнейшем формируется инфекционная гифа гриба, называемая аппрессорием, который и проникает в растение-хозяин, позже распространяясь по всем его клеткам. Прежде всего, патоген проникает через молодой эпидермис листьев и какие-либо повреждения на них. Поражение пузырчатой головней отмечается на протяжении всего периода вегетации от прорастания семян до созревания.

Признаки болезни проявляются на стеблях, початках, листьях и воздушных корнях кукурузы. При этом наблюдается аномальное увеличение клеток паренхимы растения, что можно увидеть уже через 24 часа после проникновения патогена. Опухоли начинают развиваться уже через неделю после заражения. Клетки-хозяева остаются живыми на ранних стадиях формирования нароста, продолжая расти и делиться, но нормальное развитие тканей нарушается. Самые большие опухоли образуются на початках и стеблях, а на листьях они обычно маленькие, в виде группы шероховатых морщин.

Пузырчатая головня кукурузы на листе. Фото © Daren Mueller с сайта ipmimages.org

Далее в результате кариогамии (слияния двух ядер дикариона), которая происходит на ранних стадиях увеличения опухоли, вновь формируются пигментированные телиоспоры, тем самым замыкая цикл развития.

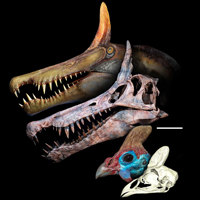

Жизненный цикл Ustilago maydis. Изображение из книги Meiosis — Molecular Mechanisms and Cytogenetic, глава: B. Saville, M. Donaldson, C. E. Doyle, 2011. Investigating Host Induced Meiosis in a Fungal Plant Pathogen

При благоприятных условиях — жаркой и сухой погоде, низкой (40% и ниже) или же избыточной влажности почвы (80% и более), оптимальной температуре — патоген способен полностью уничтожить початки растения. Несмотря на то что современная селекция направлена на выведение устойчивых к данному заболеванию сортов кукурузы, в отдельные годы наблюдается снижение урожайности культуры до 25–30%. В настоящее время в сельском хозяйстве преобладает тенденция выращивания монокультуры, то есть возделывание чего-то одного, без чередования культурных растений (севооборота), что вызывает постепенное накопление в почве спор данного гриба.

В большинстве стран мира U. maydis — это малоприятный житель на полях кукурузы, но только не в Мексике. Из молодых опухолей гриба готовят деликатес под названием уитлакоче (huitlacoche), который употребляют в пищу еще с доколумбовых времен. Сейчас в интернете можно часто встретить название «мексиканский трюфель». Опухоли добавляют в супы, делают из них закуски, а также основные блюда. Уитлакоче богат незаменимыми жирными кислотами (олеиновая и линолевая), незаменимыми аминокислотами, легкоусвояемыми сахарами, клетчаткой и витамином С. Кроме этого, отмечаются его антиоксидантные свойства. Вся эта вкуснота продается как в свежем виде, так и в консервированном. Помимо Мексики, подобные блюда можно встретить в изысканных ресторанах в США и в других странах.

Опухолевидные образования, собранные преимущественно на ранних стадиях развития гриба, считаются съедобными, однако имеются исследования, которые находят связь между пораженностью кукурузы грибом U. maydis и ее более сильной загрязненностью опасными для человека и скота микотоксинами других фитопатогенных грибов — аспергилла и фузариума.

Тако с начинкой из уитлакоче. Фото с сайта woodlandfoods.com

Интересно, что U. maydis хорошо зарекомендовал себя не только в кулинарии, но и как удобный модельный организм для фундаментальных биологических исследований, а также для изучения взаимодействия растений и микроорганизмов и механизмов фитопатогенеза (развития болезней растительного организма). Например, в 1960–1970-е гг. британский молекулярный биолог Робин Холлидей (Robin Holliday) на основе исследований этого гриба открыл механизм гомологичной рекомбинации ДНК. В свою очередь, это послужило дальнейшему изучению некоторых онкологических заболеваний. Известно, что женщины с наследственными мутациями в гене — супрессоре опухолей BRCA2 чаще подвержены развитию рака молочной железы и яичников, чем женщины без этих мутаций. Ученые обнаружили гомолог гена BRCA2 у U. maydis и смогли изучить, как продукты этого гена-супрессора опухолей участвуют в восстановлении поврежденной ДНК.

Фото © Cécile Dujardin с сайта inaturalist.org, Бельгия, 25 августа 2023 года.

Вера Шейкина

Последние новости

Рисунок 1836 года с изображением пузырчатой головни кукурузы. Изображение из книги: M. Bonafous, 1836. Histoire naturelle. agricole et économique du maïs