Телескоп «Гея»

На фото — коробка песочного печенья с крышкой в виде космического телескопа Gaia («Гея»). Таким забавным образом команда телескопа решила отметить четвертую годовщину его запуска в декабре 2017 года. Этот телескоп, разработанный Европейским космическим агентством, был выведен в космос ровно 10 лет назад, 19 декабря 2013 года, ракетой «Союз-СТ-Б» с космодрома Куру во Французской Гвиане.

Через три недели он достиг своего пункта назначения — гало-орбиты вокруг точки Лагранжа L2 системы Солнце–Земля. Эта точка — излюбленное место расположения космических обсерваторий: здесь наблюдениям не мешает ни земная атмосфера, ни световое загрязнение. В ее окрестностях располагаются (или располагались) такие телескопы, как «Гершель», «Джеймс Уэбб» (см. картинку дня Золотые соты «Джеймса Уэбба»), «Планк», «Спектр-РГ» (см. картинку дня Рентгеновская обсерватория «Спектр-РГ»).

Телескоп «Гея» (обведен красным) на изображениях, полученных телескопом VLT в январе 2014 года (см. картинку дня Четверть века VLT). Сравнивая две фотографии, сделанные с интервалом 6,5 минут, можно видеть, что расположение «Геи» изменилось, в то время как положения звезд остались неизменными. Фото с сайта eso.org

Проверка и калибровка оборудования заняли около полугода, и в июле 2014 года «Гея» приступила к работе. «Гея» — это телескоп оптического диапазона, его основная цель — создание самого полного и точного каталога звезд Млечного пути. Полученные телескопом данные помогут ученым лучше понять происхождение, структуру и эволюцию нашей галактики. В поле интересов «Геи» находятся не только звезды: телескоп способен идентифицировать практически любые объекты со звездной величиной 20,7 (это почти в миллион раз слабее, чем может увидеть невооруженный глаз) и ярче. Поэтому в создаваемый им каталог заносятся и объекты иных типов: квазары, экзопланеты, малые планеты (включая астероиды) и кометы. Попадают в него и звезды других галактик.

Карта астероидов Солнечной системы по состоянию на 13 июня 2022 года, составленная по данным «Геи». Позиция каждого астероида показана дугой, изображающей его положения за 10 дней. В центре — Солнце, темно-синие штрихи вокруг него — околоземные астероиды, зелено-голубое кольцо — астероиды главного пояса, три небольших салатовых скопления снаружи — семейство Хильды, два оранжевых — троянские астероиды Юпитера. Отдельно (не в масштабе) показаны Земля и Юпитер. Фото с сайта esa.int

На ранних этапах разработки проекта планировалось, что работа телескопа будет основана на принципе интерферометрии, что нашло отражение в его названии: GAIA — сокращение от Global Astrometric Interferometer for Astrophysics («глобальный астрофизический астрометрический интерферометр»). Впоследствии от использования интерферометрических методов отказались, и название перестало быть акронимом, однако менять его уже не стали: телескоп так и остался носить имя древнегреческой богини Земли. Кстати, по любопытному совпадению телескоп оказался тезкой одного из звездолетов из советского фильма 1980 года «Через тернии к звездам» под именем «Гайя».

Телескоп похож на огромную крышку кастрюли: ручка — это цилиндрический отсек со всем оборудованием, а крышка — солнцезащитный козырек диаметром десять метров. На стороне козырька, обращенной к Солнцу, расположены солнечные батареи. «Гея» оснащена тремя научными инструментами — астрометрическим прибором, фотометром и спектрометром.

Макет телескопа «Гея», представленный на авиакосмическом салоне в Ле Бурже в 2013 году. Фото с сайта commons.wikimedia.org

Астрометрический прибор определяет положения звезд на небесной сфере с точностью от нескольких единиц до нескольких сотен угловых микросекунд в зависимости от их яркости (для наглядности приведу сравнение: компакт-диск, оставленный на Луне, был бы виден с Земли под углом 60 угловых микросекунд). Многократные наблюдения звезд (а «Гея», используя сложный алгоритм разворотов, сканирует всю небесную сферу, наблюдая каждый объект в среднем 14 раз за год), дают возможность определить как расстояния до них, основываясь на эффекте параллакса (см. Parallax in astronomy), так и скорости их перемещения по небесной сфере. Разрешающая способность прибора такова, что он способен идентифицировать до 750 тысяч звезд на участке неба площадью 1 кв. градус (1 deg2, см. Square degree, см. также Телесный угол).

Фотометр позволяет классифицировать наблюдаемые объекты и определить светимость (а для переменных звезд — также построить кривые блеска), эффективную температуру, цвет, массу, металличность и возраст звезд.

Карта металличности Млечного пути по данным «Геи». Звезды с наибольшей металличностью отмечены красным, с наименьшей — фиолетовым и синим. Изображение с сайта esa.int

Спектрометр определяет химический состав звезд, скорости их вращения вокруг собственной оси и доплеровское смещение спектральных линий поглощения химических элементов, по которому можно вычислить лучевую скорость звезды, то есть ее скорость в направлении к или от Земли. Правда, спектрометр способен работать лишь со звездами ярче 16–17-й звездной величины, а некоторые характеристики он может определять, только начиная с 11–12-й величины. Помимо перечисленного, измерения фотометра и спектрометра позволяют определить межзвездное покраснение, то есть видимое покраснение света удаленных звезд из-за рассеяния, вызванного межзвездной пылью.

Инфографика, иллюстрирующая возможности приборов «Геи». Фото с сайта cosmos.esa.int

Чтобы уменьшить помехи при наведении телескопа, конструкторы постарались сделать как можно меньше движущихся частей: это только клапаны реактивных двигателей. Для управления ориентацией используются двигатели, работающие на «холодном» сжатом азоте (см. Cold gas thruster): реактивная тяга создается за счет истечения газа из резервуара, без сгорания топлива. А за коррекцию орбиты отвечает двигатель, работающий на метилгидразине и тетраоксиде диазота. Всё оборудование закреплено на жесткой раме из карбида кремния, которая слабо подвержена расширению, сжатию или скручиванию при изменении температуры. Да и температурные перепады не очень велики: орбита «Геи» устроена так, что Солнце не закрывается Землей, то есть аппарат никогда не попадает в тень.

Изначально миссия телескопа была рассчитана на пять лет; в 2018 году ее продлили до 2020 года. Позже сроки продлевались еще дважды. Сейчас окончание миссии запланировано на второй квартал 2025 года: предполагается, что к этому сроку будет израсходован азот, необходимый для коррекции ориентации.

«Гея» — наследник телескопа «Гиппарх» (Hipparcos), занимавшегося аналогичными исследованиями в 1989–1993 годах. За 25 лет, прошедших между созданием этих двух аппаратов, технологии настолько шагнули вперед, что точность результатов «Геи» во много раз выше, чем у ее предшественника (так, астрометрическая информация «Геи» примерно в 100 раз точнее). Результаты исследований «Геи» оформляются в виде общедоступных релизов, выходящих раз в несколько лет. Последний на сегодня релиз, DR3 (Data Release 3), был опубликован в 2020–2022 годах: он содержит информацию примерно о 1,8 миллиарде объектов, что в 1,5 с лишним раза больше, чем в первом релизе, DR1 (и в 700 раз больше, чем в каталоге Tycho-2, обобщившем результаты работы «Гиппарха»). Каждый новый релиз превосходит предыдущий не только количественно, но и качественно: благодаря многократному наблюдению одних и тех же объектов он содержит более точные данные.

Карта лучевой скорости звезд Млечного пути (их здесь почти 26 миллионов) по данным релиза DR3. Синим отмечены звезды, сближающиеся с Землей, красным — удаляющиеся; чем насыщеннее цвет, тем больше скорость. Изображение с сайта esa.int

Релизы выходят с запаздыванием в несколько лет: столько времени уходит на обработку результатов измерений. Так, DR3 основан на измерениях, проведенных в первые три года работы телескопа. Примерно 150 тысяч записей каталога DR3 относятся к объектам из Солнечной системы (в подавляющем большинстве это астероиды главного пояса): предполагается, что к концу миссии «Гея» каталогизирует 350 тысяч таких объектов.

«Гея» в представлении художника. Фоновое изображение Млечного пути составлено на основе данных о яркости и цвете более чем 1,8 миллиарда звезд, опубликованных в DR3. Изображение с сайта commons.wikimedia.org

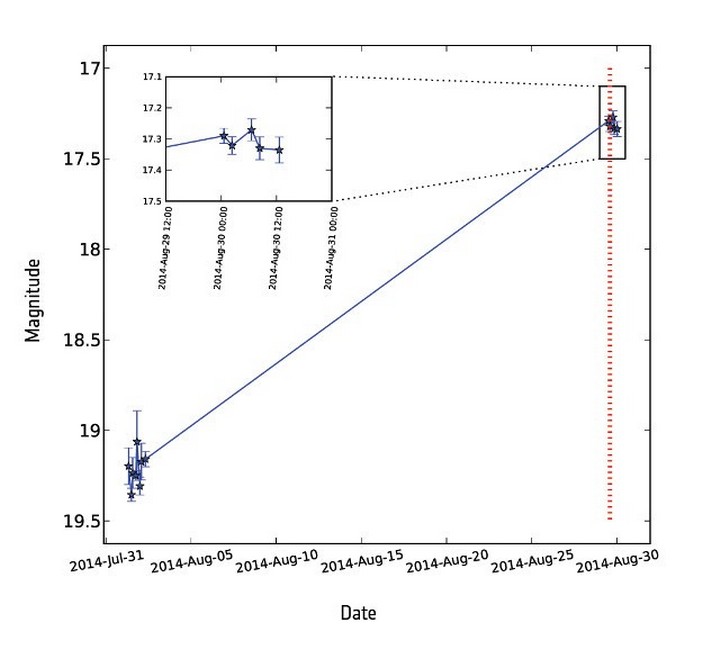

Коротко о некоторых других результатах «Геи». Уже в августе 2014 года, всего через месяц после начала работы, «Гея» открыла свою первую сверхновую (типа Ia): звезда из галактики SDSS J132102.26+453223.8, удаленная от нас на 500 миллионов световых лет, получила название Gaia14aaa. «Гея» наблюдала эту галактику дважды, 31 июля и 30 августа, и за месяц звездная величина галактики уменьшилась примерно на две единицы (что соответствует увеличению яркости в 6 раз), что и дало возможность сделать вывод о вспышке сверхновой.

Кривая блеска галактики SDSS J132102.26+453223.8. По вертикальной оси отложена звездная величина. Фото с сайта sci.esa.int

А в 2018 году была открыта целая галактика Насос 2, являющаяся спутником Млечного пути: у нее крайне низкая поверхностная яркость (галактики сходных размеров, как правило, в тысячи раз ярче), что долгое время затрудняло ее обнаружение (про галактики-спутники см. новость У Млечного пути нашлись еще четыре спутника, «Элементы», 29.08.2006 и статью Звездные острова: галактики).

Завершу рассказ о телескопе забавным фактом из его биографии. В 2015 году система телескопов Pan-STARRS обнаружила обращающийся вокруг Земли объект, который был занесен в циркуляр малых планет под номером HP116. Вскоре, однако, выяснилось, что «малая планета» HP116 — не что иное, как «Гея»; запись пришлось удалить из каталога.

Фото © Paolo Tanga с сайта cosmos.esa.int.

Алексей Деревянкин

-

Смотрю я на карту лучевых скоростей, смотрю... И никак скумекать не могу: что же такое проецируется по центру, что вращается в противоположную сторону (относительно остального тора)?.. оО

-

-

Я думаю скорее наоборот: основная дипольная компонента на всё поле - это движение земли относительно среднего по окружению, а линию плоскости галактики подкрашивают более дальние части галактики: те что ближе к центру вращаются быстрее нас (контрастирующие пятна в центре), а те что дальше - медленнее (прячутся в фоне, но тоже можно углядеть).

-

-

А вот меня ещё и вот что удивляет: ведь это картинка всей сферы вокруг нас? (Кстати говоря, проекция не самая лучшая, по-моему - две полусферы-круга сделали бы меньше искажений и были более наглядны)

Так вот, если о вся сфера - что за звёзды на северном и южном полюсе летят к нам о от нас? Казалось бы, млечный путь плоский, а если это звёзды, летящие в рукаве рядом с нами, над и под нами, то они вообще не должны ни от нас, ни к нам... Или толщина лепешки млечного пути постоянно увеличивается?

И это ещё не всё...

По мне, так и вовсе не очень очевидно, что звёзд, которые не удаляются от нас и не приближаться к нам - так мало, лишь тонкая граница между массами улетающе-прилетающих. Мне интуитивно казалось, что уж внутри-то единой галактике, раз мы крутимся все вместе, подавляющее большинство звёзд должно по отношению к нам "стоять на месте", не менять расстояния относительно нас...

Мне виделось это так: точки на юле между собой не меняют расстояние, а вот по отношению к точкам на стенах детской комнаты, в которой эту юлу запустили дети, движется, да - к половине приближаясь, от другой половины и ближайшего пола и потолка удаляясь...

-

Не совсем понятен Ваш вопрос.

Во-первых, едва ли кому-то из исследователей нужны все 1,8 миллиарда записей. Кого-то интересуют астероиды, кого-то - переменные звёзды, кого-то - красные карлики...

Во-вторых, компьютеры (самые обычные персональные, а не супер-) давно уже способны выполнять миллиарды операций в секунды, так что 1,8 миллиарда записей не кажется каким-то запредельным и не поддающимся обработке объёмом. Ну и кроме того, уже больше 10 лет интенсивно развиваются технологии работы с большими данными (big data), размеры которых значительно превышают объём DR3.

Конец азота - убедительная причина завершения работы. Во всяком случае, работы в том же режиме, в каком она идёт сейчас.

Но какие причины были у прежних четырех (!) сроков окончания миссии? И как так вышло, что они все оказались "шуткой"?

-

Причина была всё та же: ограниченные запасы азота. На практике он расходуется экономнее, чем планировалось, что и дало возможность несколько раз продлять миссию. Лимитирующим фактором является именно азот: топлива для химического двигателя хватит на несколько десятилетий, научные инструменты в хорошем состоянии. Так что не исключаю, что и 2025 окажется очередной "шуткой" :)

На всякий случай уточню, что предыдущих сроков окончания миссии было три: 2018, 2020, 2022 и вот актуальный на сегодняшний день 2025.

Последние новости

Головной обтекатель ракеты «Союз-СТ-Б» с телескопом «Гея» внутри незадолго до старта, 13 декабря 2013 года. Фото с сайта esa.int