Беззубый дракон

247 миллионов лет назад, когда планета только-только начала оправляться от последствий Великого вымирания, уничтожившего больше двух третей существующих на Земле существ, в морях, плескавшихся на месте современного Китая, плавало довольно странное животное, похожее то ли на рептильную версию современного утконоса, то ли на дракона. Во всяком случае, зубчатый гребень на спине смотрится довольно знакомо для любого мало-мальски интересующегося мифологией, и эретморипис (Eretmorhipis, «весловеерный»), бывший одной из самых крупных морских рептилий своего времени (длиной до 85 см), вполне мог сойти за сказочное чудовище, если бы не одно «но»: дракон-то был беззубым!

Тут надо заметить, что среди рептилий отсутствие зубов — вовсе не редкость: недаром и сегодня самыми многочисленными «беззубиками» среди наземных позвоночных являются чешуйчатые черепахи и их чуть менее чешуйчатые родственники — птицы. Да и среди вымерших пресмыкающихся таких было немало (см. Берта Леопольдиновна, где ваши зубы?, «Элементы», 02.12.2021). Другое дело, что эретморипис — самый ранний носитель этой необычной адаптации, и помимо беззубых челюстей готов похвастать целым рядом анатомических странностей. Во-первых, вдоль его хребта проходил ряд остеодерм — вторичных кожных окостенений, очень крупных и широких, напоминающих по форме уплощенные пирамидки (см. картинку дня Рогатый броненосец). Такие «украшения» характерны для всех его родственников — примитивных морских рептилий из отряда хупезухий (Hupesuchia), родственного ихтиозаврам. Однако их точная функция всё еще остается неизвестной: возможно, эти массивные кости укрепляли позвоночник, делая его более жестким спереди (ближе к хвосту остеодермы заметно мельчают), защищали животное от нападения сверху и служили балластом. Во-вторых, у эретмориписа были необычайно сильно развиты брюшные ребра (гастралии), что в сочетании с массивными обычными ребрами буквально заключали все внутренние органы животного в цилиндрическую клетку из толстых, плотных костей.

Когда ученые столкнулись с похожим строением тела у ближайшего родственника эретмориписа, парахупезуха (Parahupehsuchus longus), то предположили, что разросшиеся ребра служили этой морской рептилии броней, поскольку в составе фауны Наньчжан-Юйанань (Nanzhang-Yuan'an Fauna), частью которой являлся парахупезух, существовал как минимум один крупный хищник — представитель завроптеригий длиной в 3–4 метра, способный расправиться с 70-сантиметровой жертвой.

Был ли такой же страшный противник у эретмориписа? Пока что никого, подходящего на эту роль, в формации Цзялинцзян (Jialingjiang Formation) найдено не было: один из крупнейших местных хищников, примитивный нотозавр (Nothosauridae) лариозавр (Lariosaurus), был всего около 60 сантиметров в длину и вряд ли мог покушаться на более крупную, чем он сам, жертву. Таким образом, на вопрос, приходилось ли эретморипису надеяться на свою необычную броню в противостоянии с хищниками, или же он унаследовал столь странное строение ребер от общего с парахупезухом предка, палеонтологам еще только предстоит ответить.

Поскольку у эретмориписа было округлое цилиндрическое тело и довольно странная форма конечностей, палеонтологи сомневаются, могло ли это животное в принципе выбираться на сушу. Рисунок © Joschua Knüppe с сайта deviantart.com

В-третьих, эретморипис был довольно непропорционально сложен: все его четыре конечности были крупные и широкие, с торчащими веером пальцами (собственно, поэтому он и получил родовое название «весловеерного»), голова — сравнительно небольшой, а глаза — совсем крошечными, примерно вдвое меньше, чем у всех прочих хупезухий! Поскольку размер глаз важен для остроты зрения (что было доказано на примере млекопитающих и лучеперых рыб), можно предположить, что зрение у эретмориписа играло вторичную роль при контактах с окружающим миром, и большую часть необходимой ему информации он получал от других органов чувств.

Что это были за чувства? Скорее всего, основную роль играло осязание, хотя нельзя исключать и возможность электрорецепции, как у утконоса. Хотя среди современных рептилий нет видов, способных улавливать окружающие электрические поля, возможно, их древние предки всё-таки обладали такой чувствительностью и могли уверенно ориентироваться даже при скудном освещении. В таком случае довольно четко вырисовывается возможный образ жизни этих животных: будучи не слишком шустрыми, но маневренными пловцами, эретмориписы добывали корм на морском дне, возможно, выходя на промысел в сумерках. Мелководная лагуна, в которой жили эти ящеры, была довольно густозаселенным местом — там обитало еще восемь видов морских рептилий, пять из которых были хупезухиями! Так что одним из способов избежать конкуренции было временное разделение: пока одни животные искали пищу днем, другие появлялись только ночью.

Пара эретмориписов на морском дне: тот, что на заднем плане, как раз «вспахивает» илистое дно в поисках мелких беспозвоночных. Рисунок © Ceri Thomas с сайта alphynix.tumblr.com

Точно сказать, чем кормились эти «драконы», пока нельзя, но у ученых есть определенные предположения: хотя остатки беспозвоночных из формации Цзялинцзян почти неизвестны, палеонтологам удалось найти крошечные копролиты (см. картинку дня Копролиты и великое вымирание), предположительно, принадлежащие креветкам примерно тех же габаритов, что и современная Palaemonetes pugio с длиной тела до 2,5 сантиметров. Размер головы эретмориписа хорошо подходит для ловли креветок, вдобавок, креветки входят в состав рациона утконоса, со способом питания которого у эретмориписа прослеживается много параллелей, так что мелкие водные беспозвоночные являются наилучшими кандидатами на звание главного блюда в меню этого причудливого животного.

Вероятно, как и утконос, эретморипис отыскивал добычу, «вспахивая» своим широким клювом ил на морском дне и вылавливая из поднявшейся мути мелкую живность. Из-за жесткого хвоста он едва ли мог развивать значительную скорость, но благодаря реберной броне мог не опасаться нападения хищника, так что кормился без лишней спешки, в свое удовольствие.

Молодые эретмориписы ищут корм на мелководье: хотя доказательств этому найдено не было, вполне вероятно, что эти рептилии, как и родственные им ихтиозавры (см. картинку дня Подводные роды ихтиозавра), были живородящими. Рисунок © Joschua Knüppe с сайта deviantart.com

Находка эретмориписа еще больше расширила наши знания о том, сколь стремительно восстанавливались морские экосистемы Земли вскоре после Великого вымирания, а также позволила оценить тот взрыв морфологического и экологического разнообразия, который настиг рептилий с приходом мезозойской эры. Фильтраторы с мордой-пылесосом (см. картинку дня Морской пылесос), длинношеие охотники на рыбу и крупных беспозвоночных (см. картинку дня Живая удочка), утконосые «драконы» — и кто знает, какие еще чудные твари скрываются в недрах под нашими ногами, готовясь поразить воображение своих первооткрывателей?

Рисунок © Gabuded с сайта deviantart.com.

Анна Новиковская

-

Если уж писать "хупезухии", то почему бы не писать "утахраптор" вместо "ютараптор"?

Всё-таки более верно эту группу по-русски называть хубэйзухиями, а иначе выглядит как безграмотный транслит из дешёвой книжки про динозавров.-

Может, проблема в латинском написании: провинция Хубэй пишется латиницей как "Hubei", а рептилии "Hupesuchia". Буквы b/p звучат все же по-разному.

-

Именно для этого я и привёл пример с ютараптором. Буквы у/ю звучат (и пишутся на латыни) всё же по-разному.

-

Латынь в названиях родов и видов очень условная.

Названия, происходящие от слов из языка с латинским алфавитом (к примеру, английский) записываются и произносятся по правилам этого языка. К примеру Charnia произносится, как "чарния", а не на латинский манер "харния", т.к. происходит от английского местечка Charwood Forest.

Utahraptor (ютараптор) происходит от названия штата Utah (Юта).

Hupehsuchus и Hupesuchia происходит от названия провинции Хубей (湖北, Hubei, /huːˈbeɪ/) один из вариантов названия которой Hupeh-

В транслитерациях названий и имен исторически возникла путаница. Девочка Elizabeth зовется у нас Елизаветой независимо от её возраста и должности. А вот мальчик Charles может всю жизнь называться Чарльзом, но стоит ему сменить головной убор, как он становится Карлом.

-

Не редко, англоязычные палеонтологи и биологи (а не только обыватели) ошибочно произносят имена родов и видов, образованные от латинских и греческих слов, на английский манер, а не как следует на латинский. Например, вентоджирус вместо вентогирус, Ventogyrus

-

Латинский алфавит один для всех, но произношение букв национально разное. A, B, C - это а, бэ, цэ или эй, би, си? Услышав - намбер пай - русский человек не сразу поймёт, что это число пи. Английский язык стал всемирным, и английское произношение латинского алфавита стало доминирующим.

В своё время Пушкин оскандалился, "выучив" у себя в деревне поэму Байрона на английском и начав декламировать её на публике. Получился когнитивный диссонанс: читает сам Пушкин, слова английские, но понять ничего нельзя. Потом это назвали чтением по-английски с латинским выговором...)))-

Научные названия биологических таксонов даются именно на латинском языке, латинизированном греческом, латинизированных заимствованиях из других языков и подчиняются его правилам с некоторым упрощением.

То, что некоторые представители из сегодняшних поколений англоязычных (и не только) ученых и студентов (отнюдь не большинство, я так понимаю) из-за плохой образованности об этом забывают, это их проблемы.

Английский в биологии, палеонтологии, геологии и пр. науках и 30, 50, 70 и 100 лет назад не был маргинальным.

-

-

-

-

-

-

-

Последние новости

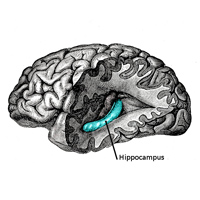

Скелет эретмориписа (а), его прорисовка (b) и реконструкция животного (с). Длина масштабного отрезка — 5 см. Рисунок из статьи C. Long et al., 2019. Early Triassic marine reptile representing the oldest record of unusually small eyes in reptiles indicating non-visual prey detection