Магические споры

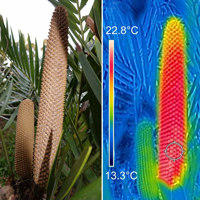

Этот снимок занял третье место на конкурсе Close-up Photographer of the Year 2021, посвященном макро- и микрофотографии, в разделе «Насекомые». Тем не менее первое, что бросается в глаза при взгляде на это фото, — вовсе не притаившийся в углу таракан, а красочная россыпь разноцветных спор гриба-трутовика. Волнами расходящиеся от темного нависающего свода, они закручиваются в вихри и спирали, напоминающие не то причудливую паутину, не то щупальца морского чудовища. Снимок так и называется — «Магические споры» (Magic spores).

Очень маловероятно, чтобы сами споры имели такой радужный оттенок. Известно, что споры трутовика бывают белыми, желтоватыми, серыми, но никак не розовыми или голубыми, и уж тем более не розовыми и голубыми одновременно. Разнообразие цветовой палитры, как подметил автор снимка фотограф Бернард Шуберт (Bernhard Schubert), обеспечивается замечательным физическим явлением — рефракцией.

Рефракция, или преломление, света — это изменение направления луча (волны), возникающее на границе раздела двух сред или в среде с неоднородными оптическими свойствами. В дальнейшем мы будем обсуждать преломление только электромагнитных волн (света), но стоит учитывать, что вообще-то явление преломления существует для любых видов волн — от звуковых до морских.

Еще одно небольшое уточнение состоит в том, что, хотя, в принципе, термины «рефракция» и «преломление» являются взаимозаменяемыми, о рефракции чаще говорят, когда направление распространения луча плавно меняется от точки к точке, а о преломлении — когда траектория луча меняется резко, скачком. Так что, хотя оба термина мы будем использовать равноправно, для описания данной фотографии больше подходит именно слово «рефракция».

Обращаясь к преломлению света, в первую очередь вспомним о том, что одни материалы пропускают свет с большей охотой, чем другие: чем более оптически плотной является среда, тем с меньшей скоростью пробирается через нее луч. Однако, независимо от своей скорости, при движении между двумя точками свет всегда выбирает путь, занимающий меньше всего времени, — об этом гласит принцип наименьшего времени Ферма.

Записав это утверждение в математической форме, мы выясним, что если луч захочет пройти через две точки, находящиеся по разные стороны границы раздела сред, то для экономии времени ему придется двигаться так, чтобы синус угла между направлением его движения и нормалью к границе сред менялся пропорционально его скорости в этой среде. К такому выводу в 1621 году пришел нидерландский математик Виллеброрд Снелл, и сегодня данное правило широко известно в мире под названием «закона Снеллиуса» (см. Закон Снеллиуса).

К выводу данного закона мы можем подойти еще и с противоположной стороны, рассматривая свет не как волну, а как поток частиц — фотонов. Как и положено частице, у каждого фотона есть свой импульс, и в квантовой механике он считается пропорциональным волновому вектору. Волновой вектор — это некий аналог угловой частоты, пропорциональный частоте и обратно пропорциональный фазовой скорости волны. Пусть вас не смущает слово «волновой» в его названии — как и многие другие волновые параметры, мы вполне можем сопоставить его частице.

Так выглядит преломление света при прохождении луча из воздуха в стекло и обратно. В более плотной среде — стекле — свет распространяется под меньшим углом. Аналогичным образом преломляется свет, пронизывающий парящие в воздухе споры гриба. Фото с сайта 981n.blogspot.com

Итак, представим себе частицу, налетающую на однородную горизонтальную поверхность под некоторым углом. Если мы разложим ее импульс на две составляющие — параллельную и перпендикулярную поверхности, то заметим, что граница сможет повлиять только на перпендикулярную, в то время как параллельная составляющая останется неизменной — этот вывод следует из закона сохранения импульса. Однако скорость частицы — и, следовательно, ее импульс — при пересечении границы, конечно, изменится. Таким образом, приравняв проекции импульса частицы на поверхность раздела двух сред и вспомнив про связь волнового вектора со скоростью распространения света, мы снова получим закон Снеллиуса, но уже из других соображений.

Строго говоря, со вторым подходом к выводу данного закона мы должны быть весьма осторожны — как и всегда, когда нам приходится переходить от классической физики к квантовой. Например, чтобы наши заключения не оказались ошибочными, нам придется требовать однородности поверхности в масштабе длины световой волны — а ведь это условие выполняется не всегда. Однако для качественного описания рефракции наши рассуждения можно считать довольно точными.

Что ж, мы разобрались с тем, как может «ломаться» свет, переходя из одной среды в другую. Но предметом нашего обсуждения является цветовое разнообразие, получившееся на спорах гриба, а про него мы пока не произнесли ни единого слова. Как же так? Всё дело в том, что рефракция — вовсе не единственный художник, приложивший руку к украшению нашей фотографии. Бок о бок с ней стоит другое любопытное оптическое явление, с которым мы сейчас познакомимся, — дисперсия.

Для этого взглянем на споры, витающие на фотографии, как на молекулы, попавшие в поле световой волны. Как известно, в молекуле есть области распределения положительного и отрицательного зарядов, которые под действием внешнего электромагнитного поля могут смещаться друг относительно друга. В таком случае, мы сможем рассматривать молекулу как диполь — пару равновеликих зарядов противоположных знаков, расположенных на малом расстоянии друг от друга. То, в какую сторону будет происходить смещение зарядов, зависит от направления внешнего поля, а размер этого смещения — от величины и, самое главное, частоты поля.

Падающий свет — поле вовсе не постоянное, а переменное, поэтому диполь в нашей молекуле будет осциллировать: его можно сравнить с двумя зарядами, закрепленными на концах колеблющейся пружины. А поскольку движущиеся частицы сами по себе начинают испускать волны, мы получим целый набор волн: первая из них — исходная световая, а все остальные — наведенные. Взаимодействие между этими волнами как раз и создает эффект замедления света, из которого следует преломление света в среде.

Итак, скорость распространения света меняется из-за наведенных волн; заряды испускают волны, поскольку они движутся; величина движения зарядов нелинейно зависит от частоты падающего света. Естественный же свет представляет собой набор волн с разными частотами (каждая из которых соответствует своему цвету). Поэтому то, насколько сильно каждая отдельно взятая волна будет замедляться в среде, зависит от ее частоты. Это явление мы и называем дисперсией.

Таким образом, преломление света непосредственно зависит от его цвета — чаще всего, короткие (фиолетовые) волны преломляются сильнее, чем длинные (красные), хотя бывают и исключения — так называемая аномальная дисперсия. Именно эта зависимость и определяет то разнообразие палитры, расцвечивающей споры, которое мы наблюдаем на фотографии.

Дисперсия естественного белого света, проходящего через призму: меньше всего преломляется красный свет, больше всего — фиолетовый. Обложка альбома The Dark Side of the Moon группы Pink Floyd с сайта soyuz.ru

Если теперь мы сложим вместе все имеющиеся кусочки мозаики, получится любопытнейшая картина. Оказывается, в случае, если бы мы имели дело только с рефракцией, облако спор осталось бы для нас незамеченным. Внутри одной частицы-споры каждый отдельный луч света менял бы свое направление движения и немного смещался бы по сравнению с таким же лучом, беспрепятственно распространяющимся в воздухе. Но мы бы не обратили на это никакого внимания: поток света, освещающий споры, слишком велик, и таких лучей в нем огромное множество. Только благодаря дисперсии лучи разного цвета будут отклоняться в споре по-разному, и в воздух они пройдут под разными углами. Вот и выходит, что от всякой отдельно взятой частицы мы увидим лишь лучи того цвета, которые отклонились под достаточным углом, чтобы попасть в объектив фотоаппарата. Поэтому для нас, наблюдателей, каждая крохотная спора оказывается подсвечена светом какого-то одного оттенка, а все вместе они образуют переливающееся разноцветное облако.

Как видите, имея в нашем распоряжении всего одну фотографию и рассмотрев ее с точки зрения разных моделей, мы познакомились с тремя важнейшими физическими явлениями. Не правда ли, удивительно, сколько нового можно узнать про предмет, взглянув под него под разными углами?

Фото © Bernhard Schubert с сайта cupoty.com, остров Борнео.

Анна Мухина

-

В детстве, когда увидел картинку типа третьей иллюстрации, удивился, что прямой как палка свет, однажды изменив направление (при входе в стекло), затем - при выходе из стекла - "вспоминает" свое прежнее направление движения. Это показалось странным, ведь я тогда знал, что свет - струя фотонов. И пытался представить, чтоб так повел себя мяч, который с асфальта закатывается в траву, а потом снова на асфальт. Не получалось)

А сегодня, привыкнув уже к такому поведению света), другой вопрос задам:

Наверное, автор не все происходящие на этом портрете таракана события рассказала, пожалела нефизиков, не стала грузить гранитом науки их нетренированные умы. )

Ведь, если б все было только так, как описано здесь - то и дисперсия не помогла бы увидеть окрашенные разводы! Потому что соседние "диполи"-споринки не согласованы в своих вибрациях, потому они не стали бы группироваться в "одноцветные" общности - каждая частичка бросила бы к нам в глаз свой цвет, и из-за их взаимной независимости, "шумности", мы опять восприняли бы этот хаос разноцветных точек как белый...

Подозреваю, что плавные переходы на больших площадях (с точки зрения размера каждой споры) от цвета к цвету требует ещё каких-то механизмов, утаенных от нас автором статьи. Механизмов, каким-то образом заставляющих каждую спору-пылинку дисперсировать свет как можно более схоже с тем, как это делает ее соседка-спора. И эта схожесть каким-то образом связана с плотностью облачка пылинок - в более плотных местах цвета изменяются быстрее, вплоть до появления белого цвета...

Так ли?

Или я что-то неправильно понимаю?-

Ваше замешательство вполне уместно, послольку то, что в статье написано, к происходящему на фото отношения практически не имеет, это не преломление конечно, а (скорее всего) дифракция, называемая "корона" (к вирусу отношения не имеет:), в дни когда пыльцы много в воздухе такую радужку вокруг солнца можно наблюдать, но чаще всего её замечают на тонком облаке вокруг ночной луны (то же самое и вокруг солнца случается, но это заметно в основном только в отражении, скажем, в воде, иначе слишком ярко). Цвета там определяются не индексом преломления (частички вообще непрозрачные могут быть), а размером частиц (~5 мкм само то).

Хорошо бы в статье это всё исправить, а то вообще не в ту степь (да и рассказ содержательней бы стал).

-

Кстати, про дифракцию. Там цвета отнюдь не компьютерные, как на альбоме Pink Floyd. Настоящая радуга очень сильно отличается от цветопередачи HSV, так же и восприятие цвета и длинна полосы. А настоящий фиолетовый так вообще, компьютер не передаёт. Если посмотреть соседнюю статью, в яркой радуге доминирует жёлтый, а в тусклой он отсутствует и доминирует красный и бирюзовый цвет. А фиолетовый еле виден, не то что яркая магента.

Последние новости

Схема преломления луча при переходе из одной среды в другую. Среды характеризуются показателем преломления n — он обратно пропорционален скорости распространения света в данной среде. С уменьшением скорости распространения (и увеличением показателя преломления) уменьшается и угол, под которым движется луч (сравните угол падения θ1 и угол преломления θ2). Рисунок Анны Мухиной