Пропеллеры Сатурна

На этом снимке, напоминающем помехи на экране старого телевизора, запечатлена небольшая область кольца А Сатурна. Ширина поля зрения составляет примерно 400 км, а сама область находится на расстоянии около 129 000 км от центра Сатурна, или около 70 000 км от его «поверхности» (сам Сатурн находится слева). Полосатая структура — это волны плотности частиц кольца, вызванные орбитальным резонансом с Прометеем, одним из небольших спутников планеты-гиганта (средний радиус его орбиты равен 139 400 км, он расположен дальше от планеты, чем запечатленная область). Но самое интересное на этом снимке — это двойные светлые черточки, которые называют пропеллерами за характерную форму. Если внимательно рассмотреть снимок, их можно насчитать несколько десятков. Фотография была сделана с борта станции «Кассини» 19 апреля 2017 года — менее чем за пять месяцев до того, как «Кассини» завершил свою миссию, сгорев в атмосфере Сатурна (см. картинку дня Большой финал «Кассини»).

Впервые пропеллеры были обнаружены в 2004 году. Специалисты NASA заметили их на первых снимках, сделанных при выходе «Кассини» на орбиту вокруг Сатурна. Эти образования в кольцах такие маленькие, что ни в какой наземный или околоземный космический телескоп их не увидеть: типичный размер пропеллеров — несколько километров в длину и сотни метров в ширину. Первые изображения пропеллеров имели совсем низкое разрешение, поэтому их детальное исследование стало возможным только через пару лет, когда появились достаточно четкие снимки.

Кольца Сатурна в основном состоят из водяного льда (также есть примеси силикатных пород, пыли и органических веществ). Размер частиц в них — от мельчайших пылинок до глыб в десятки или даже сотни метров. Также внутри колец расположены орбиты нескольких достаточно крупных спутников Сатурна, например, Пана и Дафниса (см. картинку дня Дафнис крупным планом). Вообще, понятие «естественный спутник космического тела» определено не строго: с одной стороны нижнего предела для массы нет, с другой — чтобы тело получило статус спутника, оно должно быть визуально различимым (в том числе должен быть определен его размер) и должна быть известна его орбита. Если качество снимков пока не позволяет определить размер тела, но при этом по каким-то косвенным причинам мы знаем, что оно значительно крупнее окружающих объектов, то такое тело называют минилуной (moonlet).

Одной из таких косвенных причин может быть гравитационное воздействие минилуны на окружающий материал колец, видимым проявлением которого как раз и являются пропеллеры. Двигаясь по орбите, минилуна притягивает к себе окружающие более мелкие частицы колец. Те, что находятся впереди нее, слегка тормозятся и из-за этого переходят на орбиту с чуть меньшим радиусом, а те, что находятся позади, — ускоряются и переходят на орбиту с большим радиусом. Поэтому непосредственно спереди и сзади от минилуны на ее орбите образуются зоны пониженной плотности, а рядом с ними — две области повышенной плотности материала колец, которые на снимках видны как лопасти пропеллера. Передняя лопасть, обгоняющая минилуну, находится на более внутренней орбите, а задняя лопасть — на более внешней. Как уже говорилось, размеры этих лопастей по космическим меркам мизерные: сотни метров в ширину и несколько километров в длину. А порождающие их минилуны и того меньше — их радиус не превышает нескольких сотен метров.

Своим притяжением массивное тело тормозит частицы вещества впереди себя и ускоряет их за собой. Таким образом минилуны формируют пропеллеры, а более массивные спутники полностью расчищают окрестности своей орбиты. Рисунок с сайта ru.wikipedia.org

Благодаря этому же механизму более тяжелые спутники полностью расчищают свои орбиты от пыли и льда. Так образовались некоторые щели в кольцах Сатурна. Например, за щель Энке шириной около 300 км отвечает Пан. По сути, пропеллеры — это видимый результат попыток минилун расчистить свою орбиту от «мусора». Но им для этого не хватает массы: образующееся разрежение слишком мало и быстро затягивается из-за гравитационного влияния Сатурна и других спутников. Кстати, на более крупном масштабе всё тот же механизм гравитационного разгона-торможения обуславливает причудливое орбитальное движение спутников Януса и Эпиметея, которые обращаются по очень близким орбитам и постоянно меняются друг с другом местами (см. картинку дня Танец Януса и Эпиметея).

Слева — пропеллер Блерио (назван в честь французского пилота и конструктора Луи Блерио, который первым перелетел через Ла-Манш), крупнейший из известных на сегодня. Многочисленные белые точки и черточки — это артефакты, возникшие из-за бомбардировки сенсоров камеры космическими лучами и заряженными частицами в радиационных поясах Сатурна. Фото с сайта solarsystem.nasa.gov. Справа — пропеллер «Эрхарт» (назван в честь Амелии Эрхарт, которая стала первой женщиной-пилотом и вторым человеком на Земле, в одиночку пересекшим Атлантику на самолете в 1932 году). Этот пропеллер находится рядом с щелью Энке (темная область справа). Полосы в левой части снимка вызваны гравитационным воздействием со стороны спутников Пандоры, Прометея и Пана. Фото с сайта solarsystem.nasa.gov

Пропеллеры — стабильные образования, существующие длительное время. Сейчас, благодаря хорошим снимкам, полученным за всё время миссии «Кассини», их счет идет уже на сотни. А всего, по некоторым оценкам, их могут быть многие тысячи, если не миллионы. Некоторым из найденных пропеллеров (а также и порождающим их минилунам) присвоены имена в честь пионеров авиации.

Фотографии пропеллера «Сантос-Дюмон», названного в честь бразило-французского пионера аэронавтики и авиации Альберто Сантос-Дюмона. Изображения получены при пролете «Кассини» сквозь кольца Сатурна 21 февраля 2017 года и сделаны примерно на одинаковом расстоянии от плоскости колец с разных сторон от них. На верхнем изображении пропеллер снят со стороны, обращенной к Солнцу, на нижнем — «против» Солнца. Хорошо видны волнистые края лопастей пропеллера. Фото с сайта solarsystem.nasa.gov

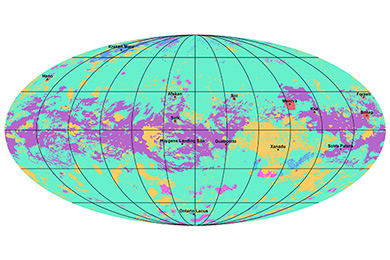

Интересно, что подавляющее большинство пропеллеров сосредоточено в довольно узкой полосе шириной всего порядка 3000 км в кольце А (пока не очень понятно, почему это так). Эту полосу так и называют — «пояс пропеллеров» (propeller belt).

Положение «пояса пропеллеров» внутри колец Сатурна. Слева — общий вид на кольца (сверху вниз: кольцо B, деление Кассини, кольцо А и кольцо F). В середине — увеличенный участок кольца А (поле зрения — примерно 1800 км в обоих измерениях). Волны в нижней части врезки вызваны гравитационным влиянием Януса и Эпиметея. Примерно на таком же удалении от Сатурна (~129–132 тыс. км) находится большинство других обнаруженных пропеллеров. На увеличенных изображениях справа можно разглядеть четыре пропеллера (горизонтальные полосы вызваны шумами и не отражают структуру колец). Изображение с сайта solarsystem.nasa.gov

На фотографиях с высоким разрешением отчетливо видно, что у пропеллеров волнистые края. Динамические модели формирования пропеллеров предсказывают такие свойства, а значит, ученые правильно представляют себе все задействованные в этом механизмы. Кроме того, расстояние между гребнями волн говорит о ширине зазора, который, в свою очередь, указывает на массу минилуны. Выполненные таким способом оценки показывают, что масса самых крупных минилун сравнима с массой снежка диаметром 1 километр.

Природа же самих минилун пока остается загадкой. Возможно, это обломки более крупного ледяного спутника, которые после его разрушения рассеялись по кольцу А. Возможно, это, наоборот, зачатки новых маленьких спутников, постепенно слепляемых из материала колец гравитацией. Аппарат «Кассини», позволивший увидеть пропеллеры в кольцах Сатурна, уже завершил свою работу, но собранные им данные ученые будут изучать еще долго и — кто знает — может быть, смогут разгадать и эту загадку.

Фото с сайта solarsystem.nasa.gov.

Анастасия Стебалина

-

Анастасия, спасибо, очень интересная статья. Поясните, пожалуйста, почему разбрасываемое гравитацией минилуны вещество собирается в уплотнения "лопастей". Переводит минилуна мусор вверх и вниз от себя, понятно. Тогда он будет разлетаться выше и ниже и равномерно распределяться по новым орбитам. Что концентрирует его в две плотные "лопасти"? На рисунке с Википедии нет никаких лопастей. Там лишь сплошные полосы перемещенного вверх и вниз материала. Он отражает хаотическое и равномерно распределение перемещенного материала по зонам орбит, лежащих выше и ниже. Почему материал так не рассеивается, а консолидируется в сгустки?

Иначе говоря, почему плотные «лопасти» существуют?

Это видится ключевым вопросом, а не механизм гравитационного разбрасывания материала, который понятен, тривиален, и объясняет очистку орбиты минилуны, но не формирование «лопастей».

Например, спутники точно так же чистят свою орбиту, этим же механизмом торможения и разгона материала перед собой и за собой.

Но никаких «пропеллеров» у них при этом нет.

Почему у них такая форма - узкая и истончающаяся к краям, форма клинков, а не, например, широкая и округлая, как лопасть гребного винта судна? Они похожи на узкую лопасть самолетного винта, откуда и названия авиационные, а не морские. Что мешает консолидироваться округлой форме корабельной лопасти?

В вопросе формы содержится ключ к ответу о возникновении «лопастей».-

Николай, добрый день! Спасибо за отзыв и вопросы.

Гравитации минилуны недостаточно, чтобы "выбросить" вещество на новые (более высокие или низкие) орбиты, её хватает только на относительно слабое временное воздействие. Пропеллер можно рассматривать как волну плотности, после прохождения минилуной определённого участка её орбиты вещество, захваченное в пропеллер, снова возвращается на "исходную позицию" на прежней орбите. Закручиваются "лопасти" по инерции.

Представленные в статье снимки - самые детальные фотографии пропеллеров на сегодняшний день, детально разглядеть их структуру сложно, но различные теоретические модели (и гидродинамические, и модели N тел) предсказывают форму, очень похожую на то, что мы видим, и объясняют, откуда появляется "клинок". Согласно этим моделям, движение вещества описывается дифференциальными уравнениями второго порядка, решение которых сводится к основным тригонометрическим функциям, и получается, что утончающийся "клинок" - это, грубо говоря, затухающий синус.

В статье приводится ссылка на научную работу по этому поводу, продублирую: https://arxiv.org/pdf/1701.04641.pdf

Ещё хорошая статья: https://arxiv.org/pdf/1006.1573.pdf

На данный момент такой механизм формирования "лопастей" выглядит наиболее соответствующим действительности :)

-

Последние новости

Первые четыре пропеллера были обнаружены на снимках, полученных станцией «Кассини» 1 июля 2004 года при переходе с подлетной траектории на орбиту вокруг Сатурна. Сами снимки были сделаны широкоугольной камерой и охватывали большую часть колец. Эти «портреты» пропеллеров были получены после специальной обработки исходных снимков. Зернистость вызвана низким разрешением и тем, что по яркости пропеллеры слабо отличаются от окружающего материала колец — из-за этого при увеличении и последующей обработке усилились и шумы. Фото с сайта solarsystem.nasa.gov