Неожиданный Геракл

Перед вами художественная реконструкция гигантского попугая Heracles inexpectatus, который жил в Новой Зеландии 16–19 млн лет назад. Родовое название этого вида отсылает к герою древнегреческих мифов Гераклу и указывает на выдающийся размер птицы, а видовое переводится с латыни как «неожиданный» и отражает удивление палеонтологов, открывших столь необычный вид. У ног попугая для масштаба изображены три доисторических новозеландских крапивника Kuiornis indicator (см. картинку дня Вымирающие новозеландские крапивники).

Останки H. inexpectatus были обнаружены в регионе Отаго на юго-востоке Южного острова Новой Зеландии. Специалисты натолкнулись на них в 2008 году во время работ на раннемиоценовой формации Баннокбёрн (см. Manuherikia Group). Новозеландские и австралийские ученые проводят здесь интенсивные исследования с начала XXI века, и уже был сделан целый ряд интересных открытий.

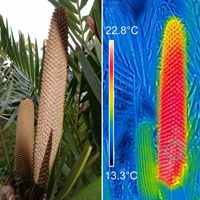

Многочисленные ископаемые птицы, рептилии и другие животные, описанные в ходе изучения формации, получили коллективное название «сент-батанская фауна» (St Bathans fauna) — в честь расположенного неподалеку шахтерского городка Сент-Батанс (Saint Bathans), ныне превращенного в туристический объект. Все они населяли окрестности доисторического мелководного озера Манухерикия (Lake Manuherikia), площадь которого составляла 5600 км2. Озерная пойма была покрыта травянистой растительностью и субтропическим лесом из казуарин, эвкалиптов, пальм и саговников. Эта среда не только поддерживала высокое разнообразие животных, но и обеспечивала условия для сохранения их останков в песке и иле.

Самые удивительные представители ископаемого «зоопарка» Баннокбёрн — древнейший известный киви Proapteryx micromeros, который, возможно, еще умел летать, а также примитивное наземное млекопитающее размером с мышь, пока не получившее научного описания и известное под условным обозначением «сент-батанское млекопитающее». Кроме того, в отложениях озера Манухерикия обнаружены останки моа, летучих мышей и отсутствующих в современной Новой Зеландии крокодилов и черепах.

Некоторые представители сент-батанской фауны — соседи гигантского попугая. Слева вверху — предок современных киви Proapteryx micromeros с лягушкой в клюве. Справа вверху — рептилия из отряда клювоголовых (Rhynchocephalia), родственник гаттерий (Sphenodon punctatus). Справа внизу — геккон и две летучие мыши из эндемичного семейства футлярокрылов (Mystacinidae), представители которого адаптировались к наземной жизни. Рисунок © Peter Schouten с сайта sciblogs.co.nz, увеличенный — с сайта australiangeographic.com.au

Когда в руки палеонтологов попала пара неполных тибиотарзусов, или голено-предплюсен из Баннокбёрна, позже ставших основой для описания попугая H. inexpectatus, их предварительно приписали крупной хищной птице. Однако более тщательный анализ, проведенный спустя десять лет, показал, что кости принадлежали огромному попугаю. Левую голено-предплюсну назначили голотипом (так называют экземпляр, выбранный автором как типичный при установлении вида), а правую — паратипом (это остальные экземпляры, на которых основано первоначальное описание), хотя, скорее всего, они принадлежали одной особи.

Вверху — силуэт H. inexpectatus в сравнении с человеческим. Внизу — голено-предплюсны попугаев: a, b и f — голотип (левая голено-предплюсна) H. inexpectatus, g — паратип (правая) H. inexpectatus; d и e — левая голено-предплюсна какапо. Изображение из статьи T. H. Worthy et al., 2019. Evidence for a giant parrot from the Early Miocene of New Zealand

Основываясь на данных о строении конечностей, первооткрыватели отнесли H. inexpectatus к надсемейству Strigopoidea. Эта группа попугаев, эндемичная для Новой Зеландии и нескольких соседних островов, отделилась от сородичей около 80 млн лет назад, вскоре после того, как будущий архипелаг откололся от Гондваны. До наших дней дожили лишь три представителя этой эволюционной линии — знаменитый ночной нелетающий попугай какапо (Strigops habroptilus), а также известный своим интеллектом кеа (Nestor notabilis) и нестор-кака (N. meridionalis). Еще два вида из рода Nestor, населявшие небольшие океанические острова к юго-востоку и северу от Новой Зеландии, вымерли по вине человека несколько столетий назад. Чатемский кака (N. chathamensis) исчез после колонизации островов Чатем полинезийцами не позднее 1700 года, а для тонкоклювого нестора (N. productus) роковым стало освоение европейцами его родных островов Норфолк и Филлип в XIX веке. Кроме того, из тех же отложений Баннокбёрн, что и H. inexpectatus, известны еще четыре древних вида Strigopoidea, относящиеся к роду Nelepsittacus. Три из них были относительно мелкими птицами, а четвертый, пока формально не описанный, достигал размеров современного кеа.

Представители рода Nestor. Слева — кеа, эндемик гор Южного острова Новой Зеландии, прославившийся благодаря высокому интеллекту и склонности есть мясо. Фото © Arnaud Badiane с сайта flickr.com. В центре — длинноклювый нестор с островов Норфолк и Филлип, расположенных между Новой Зеландией и Новой Каледонией. В природе он исчез в первой половине XIX века, а последняя особь умерла в неволе в 1851 году. Рисунок британского орнитолога и художника-анималиста Джона Гульда (John Gould) с сайта en.wikipedia.org. Справа — кака, обитатель лесов обоих главных островов Новой Зеландии. Оба невымерших вида сильно страдают от интродуцентов и относятся к вымирающим (Endangered, EN). Фото © digitaltrails с сайта flickr.com

По меркам попугаев, H. inexpectatus был настоящим великаном. Согласно расчетам, длина его тела достигала одного метра, а масса — 7 кг. Если бы эта птица встала рядом с человеком, она достала бы ему до пояса. Современные попугаи не дорастают до такого внушительного размера. Самый «длинный» из них — южноамериканский гиацинтовый ара (Anodorhynchus hyacinthinus) — вырастает до 80–98 см, но почти половина приходится на хвост. Самый тяжелый, какапо, весит до 4 кг при длине 58–64 см. Все известные ископаемые попугаи еще мельче, что делает H. inexpectatus крупнейшим когда-либо существовавшим представителем отряда попугаеобразных (Psittaciformes). Скорее всего, необычный размер этого вида объясняется тем, что вся его эволюция протекала в изоляции. Это довольно распространенное в природе явление, известное как островной гигантизм.

Палеонтологи полагают, что летать H. inexpectatus не умел, поэтому при реконструкции его облика и образа жизни ориентируются на какапо, единственного дожившего до наших дней нелетающего попугая. Судя по всему, именно его следует считать ближайшим ныне живущим родственником древнего гиганта. Впрочем, точную родословную последнего только предстоит выяснить. Например, неизвестно, происходят ли H. inexpectatus и какапо от единого предка, который утратил способность к полету много миллионов лет назад, или же они перешли к наземному образу жизни независимо друг от друга.

Если сравнение с какапо корректно, то попугай-великан питался плодами деревьев и другой растительной пищей, а также умел залезать на деревья, используя клюв как «третью лапу». При этом нельзя исключать, что иногда эта птица разнообразила рацион животной пищей, подобно кеа.

Широко известно, что многие гигантские новозеландские птицы, включая девять видов моа и охотившегося на них орла Хааста (Hieraaetus (Harpagornis) moorei), вымерли вскоре после появления на островах полинезийцев, предков маори. Однако H. inexpectatus, скорее всего, исчез задолго до того, как люди достигли Новой Зеландии. По крайней мере, в плейстоценовых и голоценовых отложениях не найдено никаких следов существования этого вида или других попугаев крупнее какапо.

Сложно сказать, почему этот эволюционный эксперимент закончился неудачей. Проще всего связать исчезновение H. inexpectatus с климатическими изменениями. Когда комфортные условия раннего миоцена сменились более холодными и сухими, Новая Зеландия уже не могла поддерживать существование теплолюбивой сент-батанской фауны. Некоторым местным животным, в том числе предкам моа и киви, удалось приспособиться к новой среде обитания, но черепахи, крокодилы и загадочные наземные млекопитающие вымерли полностью. Возможно, эта же судьба постигла и гигантских попугаев. Другая вероятная причина исчезновения H. inexpectatus — конкуренция с мелкими моа или гусеобразными птицами, например нелетающими гусями из рода Cnemiornis, которые вытеснили попугаев из их экологической ниши.

Какапо — самый тяжелый современный попугай, а также родственник и, возможно, ближайший экологический аналог H. inexpectatus. На фото — самец по имени Сирокко (Sirocco), самый знаменитый представитель своего вида и своеобразный посол дикой природы Новой Зеландии. Фото © Dylan van Winkel с сайта nzbirdsonline.org.nz

H. inexpectatus вымер не по вине человека, однако это едва не произошло с дожившим до современности какапо, который оказался беззащитен перед грызунами, лисьими кузу (Trichosurus vulpecula) и хищными млекопитающими, попавшими в Новую Зеландию с полинезийскими и европейскими колонистами. Сегодня какапо считается одной из самых редких птиц мира, а его ареал, некогда охватывавший оба главных острова архипелага, сократился до трех свободных от хищников островков Кодфиш, Литтл-Барриер и Анкор. Ценой невероятных усилий новозеландским природоохранным организациям удается не только поддерживать эти крошечные популяции, но и обеспечивать их рост. Если год назад в мире было 147 какапо, то сегодня их уже 211, благодаря очень удачному сезону размножения в 2019 году. Вид всё еще в критическом положении, но есть надежда, что с человеческой помощью ему удастся пережить трудные времена.

Фото © Brian Choo с сайта theguardian.com.

Сергей Коленов

-

Спасибо за очень интересный материал. Эх хотелось бы перенестись во времени и хоть краем глаза взглянуть на то, как жили эти птицы и какая вообще была в то время природа Новой Зеландии. К сожалению этого сделать нельзя, но хорошо, что современная наука позволяет узнать о живших когда то на нашей планете животных. А еще очень надеюсь, что удастся сохранить ныне живущих Новозеландских попугаев

интересно сейчас на Земле есть хотя бы 0,1 процент видов от тех что жили на протяжении истории планеты

а статья очень интересная спасибо

-

На этот вопрос Вам никто не даст даже приблизительного ответа, так как даже в 21 веке мы находим новые виды даже позвоночных, не говоря уж о некоторых типах беспозвоночных (например круглых червей) число открытых видов которых растет не по дням, а по часам, не говоря уж о всей истории жизни на нашей Планете.

На счёт конкретного попугая, он ведь вымер по естественной причине, уступив свое место другим видам. Все течет, все изменяется-

1. Да понимаю я что конкретно ЭТОТ вид сильно не дожил до Маори

2. просто интересно есть ли хоть какие то оценочные работы допустим кайнозой биоразнообразие современное значит нужно прикинуть средний срок существование вида

хотя это наверное возможно для позвоночных и скорее всего моллюсков потом оценить биоразнообразие мезозоя и ты ды.

-

А цифра точно правильная?

В Википедии пишут, что сами попугаи выделились в надсемейство где-то 69 млн лет назад.

Последние новости

Слева — раннемиоценовое озеро Манухерикия и окружающие его пышные субтропические леса в представлении художника. Рисунок © Chris Gaskin с сайта teara.govt.nz. Справа — современная река Манухерикия (Manuherikia River), протекающая по гористой местности, где летом жарко и сухо, а зимой выпадает снег. Фото с сайта en.wikipedia.org