«Что случилось с климатом». Глава из книги

Глава 5. Климат антропоцена

...Самым опасным с точки зрения злоупотребления и привыкания наркотиком, оказывающим в высшей степени пагубное воздействие на нашу жизнь, является ископаемое топливо1.

Курт Воннегут. Человек без страны

По меньшей мере одно-два столетия человек сильнейшим образом влияет на окружающую среду. На первый план постепенно выходит стремительный рост содержания углекислого газа в атмосфере. Даже если мы сегодня прекратим жечь ископаемое топливо, антропогенное изменение климата будет продолжаться еще не одно столетие. Если же не делать ничего, то изменения, скорее всего, примут необратимый характер и уже к концу века наши дети и внуки будут жить на совсем другой планете

5.1. Что такое антропоцен

С промышленной революцией (1750–1900) началось активное наступление человека на природу, а после Второй мировой войны оно приняло невиданный прежде размах. Человечество превратилось в геологическую силу, преобразующую лик планеты. Мы вступили в антропоцен. Этот термин в начале двухтысячных ввел химик Пауль Крутцен (Crutzen, 2002), нобелевский лауреат; однако задолго до него о наступлении новой геологической эпохи говорили В. И. Вернадский и российский палеонтолог А. П. Павлов. Правда, официальная наука пока не признала это — антропоцена нет на международной хроностратиграфической шкале. Для того чтобы выделить его в отдельную эпоху, нужно определиться, что именно следует считать характерным стратиграфическим маркером. Другими словами — по каким ископаемым или каким веществам будущие поколения исследователей будут определять наступление антропоцена. Одни ученые предлагают использовать в качестве маркера радиоактивный элемент плутоний, которого не было на Земле до начала ядерной эпохи, то есть до середины XX в. Другие предлагают считать отличительным признаком химическое загрязнение — свинцом, хлорорганическими соединениями или микрочастицами пластика. Возможно, антропоценовые отложения будут определять по ушкам от алюминиевых пивных банок так же, как мы идентифицируем исчезнувшие культуры по монетам и наконечникам стрел. Это вполне вероятно, поскольку почти весь металлический алюминий (98%) был произведен после 1950 г.

Загрязнение окружающей среды инородными веществами и материалами — лишь одна из характерных черт антропоцена. Наступление на планету идет по многим направлениям. Сельскохозяйственная техника позволила распахивать целинные степи и прерии, и сейчас около половины поверхности суши изменено человеком (Hooke, Martin-Duque, 2012). До половины стока рек уходит на орошение полей. Запасы подземных вод истощаются из-за чрезмерного использования.

Разрушение экосистем привело к сокращению численности многих биологических видов, что дало ученым повод говорить о шестом массовом вымирании.

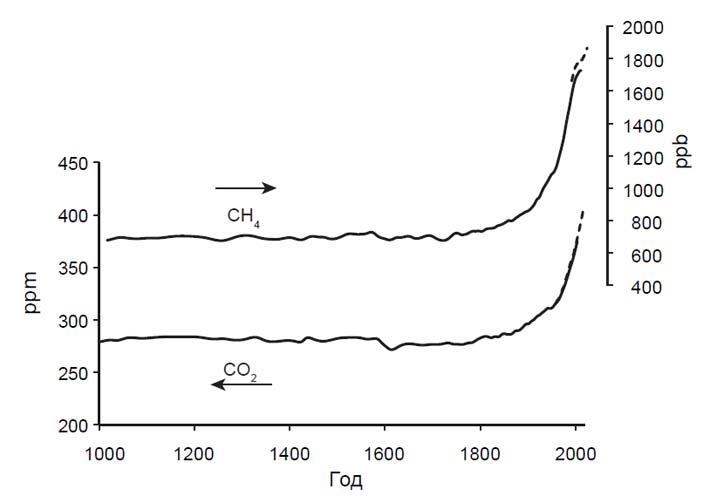

Столь же активно человек вмешивается в геохимические циклы. Благодаря процессу синтеза аммиака, открытому Фрицем Габером, количество обменного азота в биосфере выросло более чем вдвое — на 120%. Но для климатической системы наибольшее значение, по-видимому, имеет антропогенное вмешательство в углеродный цикл. Это выражается в изменении состава атмосферы — в первую очередь за счет роста содержания CO2 — продукта сгорания угля, нефти и газа (рис. 5.1).

Благодаря пузырькам воздуха, вмороженным в толщу антарктического льда, мы точно знаем, каким было содержание парниковых газов в атмосфере на протяжении последних 800 тыс. лет (Lüthi et al., 2008). До промышленной революции содержание CO2 менялось в такт ледниковым циклам: от 180 ppm во время оледенений и примерно до 280 ppm в межледниковья; и за все эти 800 тыс. лет оно не было столь высоким, как сейчас. В 2020 г. оно превысило 415 ppm — это в 1,5 раза больше, чем до начала промышленной революции. Каждый год прибавляется примерно 2,5 ppm, что соответствует сгоранию 10 Гт угля.

Рост содержания CO2 в воздухе вызван именно сжиганием ископаемого топлива. Доказательством этого служит изотопный состав углерода. Растения предпочитают усваивать 12C, а не 13C, поэтому углерод растительного происхождения более «легкий». Это означает, что сжигание топлива, которое изначально имеет биогенное происхождение, должно приводить к росту доли «легкого» углерода в атмосфере, что в действительности и наблюдается. Если бы избыточный углерод происходил из других источников, например из поверхностного слоя океана или из мантийного резервуара, изотопный состав его был бы иным.

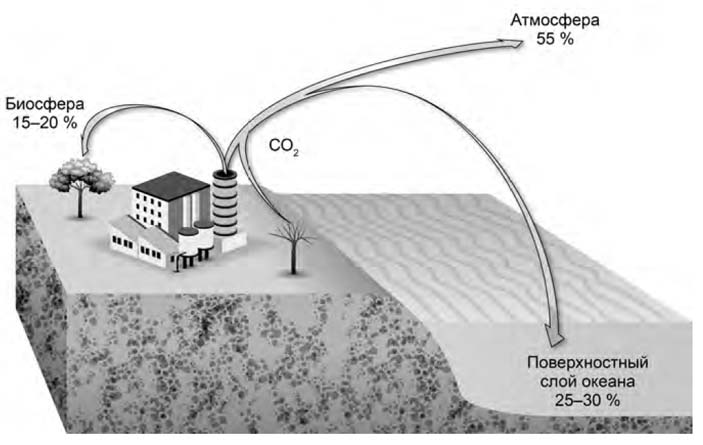

Примерно половина антропогенного CO2 захватывается океаном и усваивается растениями; столько же остается в атмосфере (рис. 5.2). Сейчас в атмосфере находится около 3200 Гт CO2, или 870 Гт в пересчете на углерод.

Рис. 5.2. Куда девается углекислый газ? Примерно половина его усваивается биомассой и растворяется в океане, остальное остается в атмосфере

5.2. Дебаты о климате

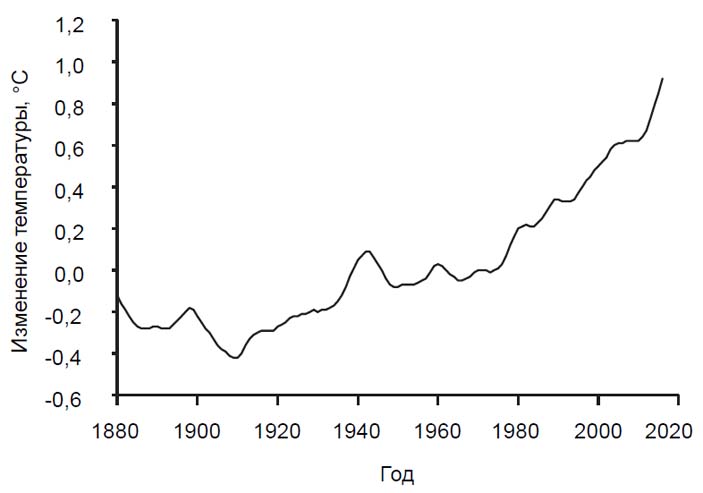

Мы точно знаем, что CO2 является парниковым газом, поэтому нынешнее глобальное потепление (см. рис. 1.1) обычно связывают с ростом содержания углекислого газа в атмосфере (см. рис. 5.1). Казалось бы, все предельно ясно — рост содержания CO2 доказан, физический механизм его воздействия на климат очевиден. И все же тема глобального потепления остается одной из самых спорных в обществе. Обсуждение ее все чаще переходит со страниц академических журналов в блоги и СМИ. В последние годы появилось несколько публикаций в научных журналах, посвященных анализу мнения профессионального сообщества по вопросу об антропогенной природе глобального потепления. В работе (Cook et al., 2013) уровень консенсуса был оценен в 97%. Однако само по себе появление таких публикаций говорит об отсутствии единства в сообществе. Никому ведь в голову не приходит изучать мнение ученых, скажем, о причинах смены времен года. Похоже, цель авторов подобных исследований иная — маргинализировать оппонентов. И даже если цифра 97% верна, вряд ли стоит придавать ей значение. Истина в науке не устанавливается большинством голосов.

Рис. 1.1. Изменение среднегодовой температуры по данным NASA. Изменение отсчитывается от среднего за период 1951–1980 гг.

Сам факт нынешнего потепления мало у кого вызывает сомнения, равно как и парниковое влияние углекислого газа. Разногласия состоят в том, является ли антропогенный CO2 главной причиной современного потепления.

Аргументы сторонников антропогенной теории вполне прозрачны, они сформулированы в официальной позиции IPCC: «Воздействие человека на климат очевидно, нынешние выбросы парниковых газов самые масштабные в истории». Скептики же утверждают, что климат на Земле менялся и до появления человека, причем в весьма широких пределах. Масштабные изменения происходили и в течение голоцена, и даже за последнее тысячелетие. Нередко они происходили быстро, возможно, за десятки лет. Климатическая система сложна, взаимосвязи в ней далеко не все изучены, и вряд ли могут быть какие-либо прямые доказательства того, что потепление вызвано именно антропогенной эмиссией CO2, а не чем-нибудь еще.

Увы, дебаты о климате порой выходят за рамки научной этики — это ярко проявилось в ходе так называемого климатгейта. В 2009 г. хакеры взломали компьютеры отделения климатологии университета Восточной Англии. Тысячи документов, включая переписку сотрудников, оказались в открытом доступе. По мнению противников теории антропогенного потепления, они свидетельствовали о преднамеренном сокрытии информации и манипулировании данными. В центре скандала оказались Майкл Манн и Фил Джонс, авторы знаменитого графика, отражающего рост глобальной температуры, который из-за характерной формы получил название хоккейной клюшки. За публикацией последовали расследования. Они не подтвердили наличия заговора климатологов, и официальные обвинения в подтасовке результатов с ученых были сняты.

Каким бы ни был ответ на вопрос о причинах глобального потепления, разумнее исходить из пессимистичного сценария. На академические дискуссии могут уйти десятилетия, а за это время климатическая система далеко отойдет от привычных нам параметров.

5.3. Откуда берется CO2 и что мы можем с этим сделать

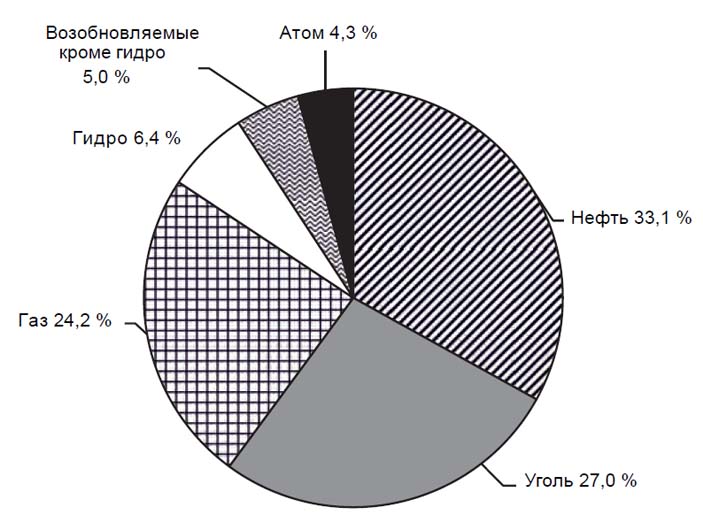

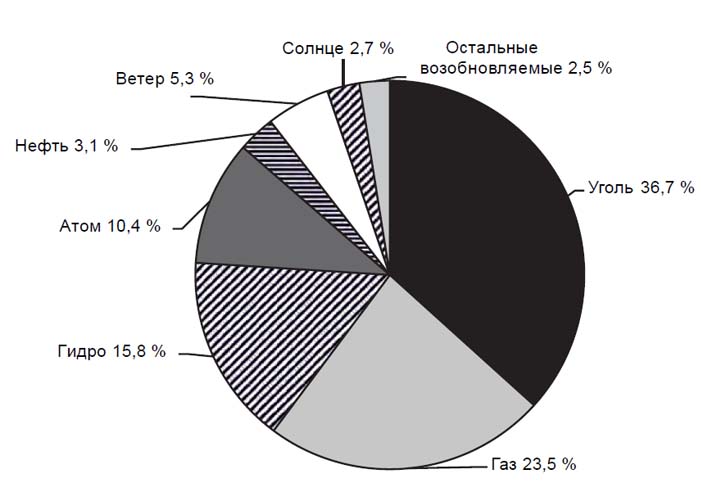

Сейчас на Земле живет около 7,7 млрд человек, и это число быстро увеличивается, в основном за счет роста населения стран Азии и Африки. Большинство мировых экономик растут и требуют все больше энергии. Энергетическую основу прогресса более чем на 80% составляет ископаемое топливо — нефть, уголь и газ (рис. 5.3). Цены на энергоносители сейчас низкие, и экономических предпосылок для сокращения выбросов CO2 в ближайшем будущем не предвидится.

Рис. 5.3. Соотношение источников первичной энергии, то есть не подвергнутой преобразованию из одного вида в другой, на 2019 г. (BP, 2020)

Интенсивность мирового потребления энергии можно описать простым выражением (Lewis and Nocera, 2006):

$$ Ė = N ・ (\frac{ВВП}{N} ) ・ ( \frac{Ė}{ВВП}) $$Здесь N — население, ВВП — валовый внутренний продукт.

Смысл этой формулы в том, что потребление энергии определяется тремя факторами: 1) численностью населения; 2) развитием экономики, то есть ВВП на душу населения; 3) эффективностью использования энергии на единицу ВВП, то есть уровнем технологий.

Не стоит ожидать, что проблема CO2 решится сама собой, когда запасы ископаемого топлива закончатся. С газом или нефтью это может произойти примерно через полвека, но запасы угля практически неисчерпаемы. В то же время именно уголь — наихудшее топливо, при сгорании он дает существенно больше CO2, чем природный газ. Это вполне естественно — ведь и газ, и нефть помимо углерода содержат еще и водород, который также дает тепло при сгорании. При этом уголь остается основой быстроразвивающихся экономик — Китая и Индии. Угольные электростанции на Земле — главный источник электричества и основной виновник роста CO2 в атмосфере.

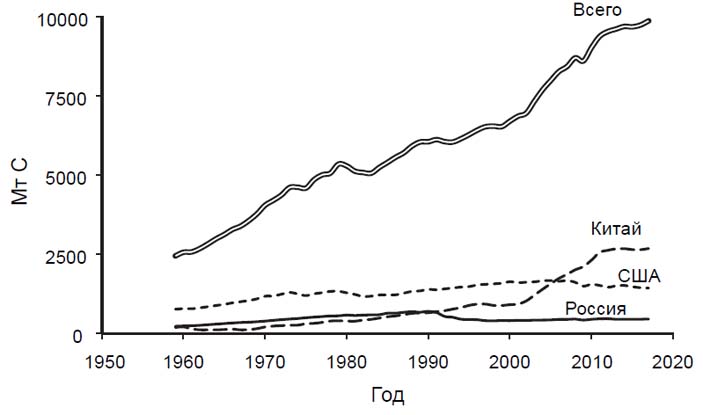

Хотя в США и Европе ежегодные выбросы CO2 начали сокращаться, а в Китае с 2011 г. их рост существенно замедлился, в целом по планете они продолжают увеличиваться (рис. 5.4).

Рис. 5.4. Годовая эмиссия CO2 по некоторым странам (Quere et al., 2018). Значения приведены в мегатоннах углерода (1 Мт С = 1 млн т углерода = 3,664 млн т CO2)

Китай — абсолютный лидер: на его долю приходится около 30% мировых выбросов. Но если пересчитать выбросы на душу населения и исключить страны Персидского залива, вклад которых относительно небольшой, то в тройку лидеров с большим отрывом выйдут США, Австралия и Канада. Кроме того, быстрый рост эмиссии в Китае в 2000–2010 гг. — это обратная сторона сокращения выбросов США и Европы, поскольку многие компании перенесли производство в Азию.

Около половины (49%) выбросов CO2 в мире приходится на энергетический сектор, примерно 20% на транспорт и столько же на промышленность2. Основным источником углекислого газа являются угольные электростанции. Одна электростанция мощностью 1 ГВт сжигает в год 2,5–3,5 млн т угля, а в день — состав из ста груженых углем вагонов. В год она дает 5–7 млн т углекислого газа и еще 250–350 тыс. т золы, содержащей тяжелые металлы и радионуклиды.

Газовая электростанция той же мощности выбрасывает вдвое меньше CO2 и никакой золы (Youinou, 2016). Современные газовые электростанции существенно отличаются по конструкции от угольных. Образующиеся при сгорании топлива газы вращают турбину. Тепло отходящих газов также можно использовать для превращения воды в пар, который применяют для вращения паровой турбины. Это так называемый комбинированный цикл, позволяющий поднять к. п. д. электростанции до 60% и выше. Для станций на угле и мазуте типичная величина к. п. д. составляет 37%.

Еще 10 лет назад в Британии более 40% электричества давали угольные станции. В 2020 г. их доля сократилась до 2%, а доля ветровых электростанций выросла до 24%. Всего лишь за пять лет — с 2012 по 2017 г. — выбросы CO2 в пересчете на киловатт-час в Британии сократились более чем вдвое, а в абсолютных цифрах снизились до уровня 90-х годов XIX в. Этого удалось достичь в первую очередь благодаря отказу от угля в пользу газа и возобновляемых источников. Опыт Британии показал, что при наличии политической воли быстрое и существенное снижение выбросов углекислого газа вполне возможно. Переход с угля на газ позволяет эффективно сократить выбросы CO2, но все же не решает проблему полностью.

5.4. Дорога в никуда

Анализируя экономические и демографические тенденции, можно предвидеть, как изменится содержание CO2 в воздухе. Существует несколько различных сценариев развития ситуации (van Vuuren et al., 2011). Наиболее благоприятный (RCP 2.63) предусматривает постепенное снижение выбросов после 2020 г. (чего мы не наблюдаем) и полное их прекращение примерно к 2070 г. (рис. 5.5). Тогда к концу века концентрация CO2 составит около 400 ppm. Наиболее пессимистичный сценарий (RCP 8.5) предусматривает рост концентрации до 900–1000 ppm. Этот сценарий может стать реальностью, если человечество будет продолжать вести обычный образ жизни.

Рис. 5.5. Так будет меняться содержание CO2 в атмосфере в соответствии с различными сценариями развития общества (van Vuuren et al., 2011)

Сложнее прогнозировать, как при этом изменится средняя температура. Расчеты показывают, что удвоение содержания углекислого газа в атмосфере должно привести к росту температуры примерно на 1°C. Однако эта оценка не учитывает обратные связи в климатической системе. Считается, что эффект будет усилен водяным паром, который также является парниковым газом. Содержание пара в атмосфере с температурой увеличивается, и в итоге рост температуры может составить уже 1,5–4,5 °C — такова оценка IPCC. Фактором неопределенности в прогнозах остаются облака: неизвестно, как они будут влиять на климат в новых условиях. Ожидается, что по сценарию RCP 2.6 удастся ограничить антропогенное потепление к концу века величиной 2°C. Наихудший сценарий соответствует потеплению примерно на 5°C.

Однако есть и более мрачные прогнозы. В климатической системе важную роль играют медленные обратные связи, и масштаб их влияния оценить не всегда удается. Климатическая система пока еще полностью не отозвалась на изменение состава атмосферы. Ледники реагируют на внешние воздействия медленно, но положительная обратная связь лед — альбедо может значительно усилить первоначальное воздействие. В первую очередь речь идет о сокращении объемов ледниковых щитов Гренландии и Антарктиды. Оно уже идет ускоряющимися темпами и может стать необратимым. Еще одна опасность связана с тем, что рост температуры сам по себе может вызывать рост содержания парниковых газов в атмосфере, формируя положительную обратную связь. В частности, речь может идти о высвобождении метана при таянии мерзлоты и разрушении газогидратов на континентальном шельфе, как это уже случалось на границе эоцена и палеоцена. Кроме того, с нагреванием океана уменьшается растворимость углекислого газа. Инерция климатической системы велика, но эта инерция вовсе не обязательно будет работать на нас. Это касается и состава атмосферы. Если даже антропогенные выбросы будут полностью прекращены к 2030 г. и содержание CO2 прекратит расти и остановится на уровне 450 ppm, что практически невероятно, к значениям 2000 г. планета вернется лишь к 2500 г. Официально установленная и, заметим, вряд ли достижимая, цель в 2°C может уже лежать за точкой невозврата (Hansen et al., 2013). Тогда сокращение концентрации парниковых газов в атмосфере никогда не вернет ситуацию в прежнее состояние. Следующее оледенение может так и не наступить — в результате антропогенного воздействия климатическая система может выйти из характерной для последних трех миллионов лет цикличности.

Важное последствие глобального потепления — рост уровня океана. Он связан с таянием ледников и с тепловым расширением воды. Согласно спутниковым наблюдениям сейчас уровень поднимается примерно на 3,3 мм в год. Рост уровня моря может в будущем вызвать сложности для жителей прибрежных городов и небольших островов. Наиболее пессимистичные сценарии обещают повышение уровня на метр к концу XXI в.

Содержание CO2 в атмосфере за последние два века увеличилось приблизительно на 50%. Оно выросло бы еще больше, если бы не океан, который поглощает примерно треть. Растворяясь в воде, углекислый газ образует угольную кислоту. Закисление океана рассматривают как вторую важнейшую проблему, связанную с ростом содержания CO2 в атмосфере. С начала промышленной революции водородный показатель (pH) поверхностной морской воды изменился примерно на 0,1 единицы, с 8,21 до 8,10. Это соответствует росту концентрации ионов водорода примерно на 30%, поскольку шкала pH — логарифмическая. Закисление представляет опасность для морских экосистем, в первую очередь для тех организмов, которые строят скелеты из карбоната кальция. С ростом кислотности среды карбонат кальция начинает растворяться в морской воде (Doney et al., 2009). Дальнейшее закисление океана неизбежно приводит к растворению коралловых колоний и негативно сказывается на планктонных организмах, которые, в свою очередь, лежат в основе многих морских пищевых цепей. Несколько утешает тот факт, что в геологическом прошлом содержание CO2 в атмосфере порой многократно превышало нынешние уровни, а жизнь и на суше, и в океане при этом продолжалась.

Но стоит ли нам, жителям холодной страны, сокрушаться о том, что мир становится теплее? Увы, изменения климата затронут всех. И не исключено, что именно нам стоит волноваться больше, чем многим другим. В Арктике теплеет в два раза быстрее, чем в среднем по планете, а значит, адаптироваться к новой реальности сложнее. Да и в умеренных широтах последствия потепления могут быть неприятными. Чтобы представить себе возможное близкое будущее, достаточно вспомнить лето 2010 г. Тогда жаркая и сухая погода в Москве стояла 44 дня — с 6 июля по 18 августа. Она привела к торфяным пожарам в Подмосковье, и в первой декаде августа в воздухе резко выросло содержание аэрозольных частиц. Анализ данных по смертности москвичей выявил около 11 тыс. избыточных случаев смерти за этот период (Shaposhnikov et al., 2014). Похожая ситуация наблюдалась во многих регионах европейской части России. По мере роста средней температуры подобные погодные аномалии могут стать более частыми.

5.5. Как сократить выбросы

Основным источником энергии на Земле является Солнце. Его энергию можно использовать, преобразовав в тепло и электричество. Солнце приводит в движение атмосферу и гидросферу, и энергию потоков воды и воздуха также можно использовать. Энергия Солнца запасается в процессе фотосинтеза в виде энергии химических связей. За сотни миллионов лет захороненный органический углерод превратился в уголь, нефть и газ. Эту энергию можно вновь высвободить, сжигая ископаемое топливо. В недрах Земли содержится колоссальная тепловая энергия. Огромные ресурсы запасены в виде энергии, связывающей элементарные частицы в ядре атома.

Доступные нам источники энергии можно разделить на возобновляемые и невозобновляемые. К возобновляемым источникам относят энергию Солнца, а также движение ветра и воды. К возобновляемым также относят геотермальную энергию, поскольку содержание тепла в недрах Земли значительно больше, чем может быть использовано человеком. Возобновляемым ресурсом является и биотопливо, которое можно производить из растений или органических отходов.

Ископаемое топливо невозобновляемо, потому что образовывалось оно в течение сотен миллионов лет, а израсходовать его можно за несколько столетий. В эпоху промышленной революции человечество пошло по пути использования ископаемого топлива, но очевидно, что устойчивую экономику можно построить только на возобновляемых источниках энергии.

Рост содержания CO2 в воздухе возможно остановить следующими способами:

- полностью отказаться от ископаемого топлива в пользу возобновляемой или атомной энергетики;

- улавливать углекислый газ от крупных точечных источников.

Сейчас около четверти электричества в мире производится за счет возобновляемых источников энергии (рис. 5.6).

Рис. 5.6. Источники генерации электричества в 2019 г. (BP, 2020)

Около 60% энергии, получаемой из возобновляемых источников, это энергия движущейся воды. Гидроресурсы распределены по планете неравномерно. Использованию энергии воды способствует горный рельеф и большое количество осадков. Поэтому гидроэнергетика активно развивается в Южной Америке, Юго-Восточной Азии и Северной Европе. Для многих стран ГЭС являются основным источником электричества — например, для Канады, Бразилии, Норвегии, Швеции, Швейцарии, а также для многих развивающихся стран — Албании, Грузии, Парагвая, Непала, Таджикистана и других. Лидером в отрасли является Китай (около 30% в мировом производстве гидроэлектроэнергии) следом идут Бразилия и Канада. В 2012 г. в Китае на реке Янцзы запущена самая большая в мире ГЭС «Три ущелья» установленной мощностью 22,5 ГВт. Россия занимает пятое место (4,5%) в мировой гидроэнергетике. В США, Канаде, Евросоюзе и России заметного роста с начала века не наблюдается, в отличие от Китая, где за 10 лет (2010–2020) производство электричества на гидростанциях выросло в два раза. Во многих странах и регионах доступные гидроресурсы практически исчерпаны.

Хотя гидроэнергетика требует больших капитальных затрат, расходы на эксплуатацию минимальны, поэтому электричество, вырабатываемое на ГЭС, очень дешевое. Вредных выбросов ГЭС не дают, но все же их трудно назвать экологически безопасными. Изменение режима рек влияет на водные и прибрежные экосистемы, строительство станций приводит к затоплению больших территорий и преобразованию природных ландшафтов. При сооружении ГЭС «Три ущелья» пришлось переселить более миллиона человек.

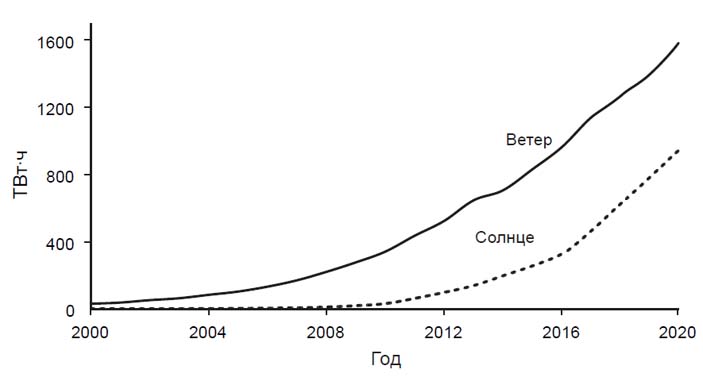

Гидроэнергетика — традиционный вид генерации электричества, он появился задолго до того, как политики и ученые стали бить тревогу из-за выбросов CO2. С начала XXI в. стало стремительно расти использование возобновляемой энергии — в первую очередь ветровой и солнечной (рис. 5.7).

Рис. 5.7. Количество электроэнергии, производимой с помощью солнца и ветра (источник данных)

Важная особенность солнечных панелей — их можно делать малой мощности и устанавливать на крышах. Солнечные батареи могут использоваться для изготовления дорожного покрытия и даже остекления зданий.

Помимо солнечных панелей, используют концентрированную солнечную энергию (рис. 5.8). В этом случае свет Солнца с помощью зеркал или линз фокусируется, нагревая емкость с теплоносителем. Дальше тепло преобразуется в электроэнергию так же, как это делается на тепловых электростанциях. Этот метод сегодня не может конкурировать с солнечными батареями из-за относительно высокой стоимости. Один из его плюсов — возможность комбинировать солнечные станции с традиционными тепловыми, используя общий турбогенератор. Так можно обеспечить плавный переход с ископаемого топлива на солнечную энергетику.

Рис. 5.8. Концентрированная солнечная энергия в быту. Непал, 2017 г. Фото автора

С 2014 по 2019 г. ветровая генерация электричества удвоилась, солнечная выросла в 3,5 раза. В 2019 г. возобновляемая энергетика (не считая ГЭС) обогнала атомную.

Крупнейшая в мире ветровая электростанция — станция Ганьсу в Китае установленной мощностью 8 ГВт; со временем ее планируют довести до 20 ГВт. Мощность современных ветрогенераторов достигает 10 МВт, диаметр ротора — 164 м. Но обычно используют турбины поменьше, мощностью 2–3 МВт. Противники ветровой энергетики обращают внимание на шум, производимый ветрогенераторами, а также на изменение привычных ландшафтов. Поэтому ветровые станции часто устанавливают в море, где они не причиняют неудобств людям. К тому же ветра здесь часто более сильные и дуют более стабильно. Однако электроэнергия от морских станций обходится в 2–3 раза дороже, поскольку турбины в море сложнее устанавливать и обслуживать.

Абсолютные лидеры в солнечной и ветровой энергетике — Китай и США. Однако доля солнца и ветра в энергобалансе этих стран относительно невелика. В Дании, напротив, более половины электричества производится ветрогенераторами, в Британии — около 20% (на 2019 г.) Россия выглядит на общем фоне более чем скромно. За 2019 г. в стране было произведено 0,31 ТВт∙ч на ветровых электростанциях, что в 406 раз меньше, чем в Германии, и 0,99 ТВт∙ч — на солнечных, что почти в 13 раз меньше, чем в Британии.

Основная проблема солнечной и ветровой энергетики — зависимость от сезонных, суточных и погодных факторов. Из-за этого установленная мощность электростанций должна в несколько раз превышать потребность в энергии. Средний коэффициент использования установленной мощности (КИУМ) для солнечных батарей составляет 18%, для материковой ветровой генерации — 36%. Комбинирование ветровой и солнечной энергии позволяет несколько сгладить колебания мощности.

Проблемой также является большая площадь, занимаемая ветровыми и солнечными электростанциями. С одного квадратного километра солнечные батареи дают в среднем 30 МВт, ветровые станции — 5 МВт (Youinou, 2016). Для удовлетворения нынешней потребности США в электричестве нужно покрыть солнечными панелями примерно 0,4% территории. Безусловно, это очень много, но все же вдвое меньше, чем сейчас используется для выращивания кукурузы на биотопливо4.

Проблемой для развития возобновляемой энергетики может стать низкая доступность необходимых материалов. Так, в генераторах используют постоянные магниты на основе редкоземельных металлов — в основном неодима и диспрозия. Эти магниты создают сильные поля, что позволяет использовать турбины, работающие на малых оборотах. Такие турбины имеют меньшую массу и меньшее количество вращающихся деталей, поскольку редуктор в них не требуется. Они проще в обслуживании, что особенно важно для морских ветроэлектростанций. Сейчас доля морских станций относительно невелика (10%), но по оценкам экспертов, в течение 10 лет может вырасти в 4 раза. Потребность в редкоземельных элементах составляет 160–200 кг/МВт для безредукторных генераторов и 30 кг/МВт для генераторов, работающих с более высокой скоростью вращения. В то же время производство неодима и диспрозия сейчас почти полностью (более 90%) сосредоточено в Китае (Chu, Majumdar, 2012; Rabe et al., 2017), в других странах отсутствует необходимая сырьевая база. Новые поколения солнечных батарей на основе тонких пленок содержат теллур, селен, галлий и индий — элементы в природе малораспространенные. Это делает существующую технологию трудномасштабируемой (Grandell et al., 2016).

Еще одна проблема солнечной энергетики — утилизация отработавших панелей, содержащих токсичные материалы.

5.6. Энергия ядра

Мы уже знаем, что атомные ядра могут состоять из разного количества протонов и нейтронов. Ядра имеют разную прочность — наиболее устойчивы ядра средней массы, примерно в области железа и никеля. А значит, если тяжелое ядро, например урана, расщепляется на два, то при этом высвобождается энергия. Слияние легких ядер, например изотопов водорода, также происходит с выделением энергии. Первый из этих процессов — цепная реакция деления ядра под действием нейтронов — реализован в атомных электростанциях. Второй способ — термоядерный синтез — служит источником энергии для звезд, в том числе и для нашего Солнца, но осуществить его на Земле пока удалось лишь в виде термоядерного оружия. Работы над управляемым термоядерным синтезом продолжаются, но пока трудно сказать, когда он станет повседневной реальностью.

Первая АЭС была запущена в эксплуатацию в 1954 г. в Обнинске. Она имела небольшую мощность — всего лишь 5 МВт. Менее чем через десятилетие, в начале 1960-х годов, во Франции, США, СССР, Британии и Канаде заработали первые энергетические атомные реакторы.

На 1980-е годы пришелся стремительный рост атомной энергетики (рис. 5.9). Новый реактор вводился в строй в среднем каждые две недели. Рост происходил несмотря на антиядерные настроения в мире, сформировавшиеся в результате многочисленных экологических проблем и ядерных инцидентов времен холодной войны. Однако тяжелейшая техногенная катастрофа на Чернобыльской АЭС (26.04.1986) замедлила рост атомной энергетики. Многие проекты были свернуты, в частности атомная станция Калкар близ Дюссельдорфа с реактором на быстрых нейтронах с жидкометаллическим теплоносителем. Ее строительство завершилось в 1985 г., реактор был готов к загрузке топлива. Станция так и не была запущена, в 1995 г. ее выкупил и превратил в парк аттракционов голландский инвестор. Градирня станции используется как скалодром.

Рис. 5.9. Количество электроэнергии, производимой на АЭС (источник)

В начале 2000-х годов на фоне стремительного роста цен на углеводороды заговорили о ядерном ренессансе. К этому моменту шок от чернобыльской аварии успел пройти. Но авария 11 марта 2011 г. на Фукусиме вновь изменила расклад сил в обществе. В первую очередь это коснулось тех стран, где антиядерное движение было традиционно сильным — Германии и Италии. Там зеленое движение использовало аварию как повод надавить на правительства и заставить их пересмотреть программы развития атомной энергетики. В Швейцарии изначально позитивное отношение к атомным станциям после Фукусимы резко ухудшилось (Bernardi et al., 2018). Сильнее всего авария ударила по ядерному сектору Японии. До 2011 г. в Японии четверть электроэнергии вырабатывалась на атомных станциях. Сейчас ее доля сократилась до 4,5%.

С 1987 г. количество работающих реакторов в мире находится на стабильном уровне — 400–450 единиц.

Сейчас атомная энергия дает около 10% генерации электричества. В России ее доля примерно вдвое выше среднемировой (18%), общая установленная мощность отечественных АЭС составляет 29 ГВт5.

Главное достоинство атомной энергетики состоит в том, что это надежный, проверенный временем источник электричества, без каких-либо выбросов парниковых газов. В отличие от солнца и ветра атомная энергетика генерирует стабильно высокую мощность и не требует больших площадей. Поэтому она может быть удачным решением для стран с небольшой территорией, где невозможно установить большое количество ветрогенераторов и солнечных панелей.

По количеству производимой атомной энергии лидируют США и Франция (рис. 5.10).

Рис. 5.10. Атомная энергетика в мире на 2019 г. Показаны десять ведущих стран (источник)

Противники атомной энергии считают ее небезопасной. Однако вряд ли сейчас стоит всерьез опасаться повторения Чернобыля или Фукусимы. Современные реакторы третьего поколения существенно безопаснее, и тяжелые аварии на них исключены. Но может случиться, что основную опасность для атомных станций будут представлять не ошибки персонала и конструктивные недостатки, как в Чернобыле, и не природные катастрофы, как на Фукусиме, а политическая нестабильность, региональные конфликты и гражданские войны. Это становится особенно важным, если учесть, что срок службы современных реакторов — 60 лет и может быть продлен до 100. Вряд ли удастся найти место на планете, где можно гарантировать политическую стабильность на ближайшую сотню лет. Есть и тревожащие примеры — региональные военные конфликты последних десятилетий (Югославия, Украина, Южный Кавказ) происходили неподалеку от расположения атомных электростанций. География атомной энергетики стремительно расширяется. В настоящее время идет или планируется строительство новых АЭС в Иране, Турции, Бангладеш, Вьетнаме, Узбекистане, Нигерии, Судане, Кении. Среди стран, развивающих атомную энергетику, могут оказаться и те, что имеют высокий уровень коррупции и как следствие — низкую культуру промышленной безопасности.

Есть и другие опасения, связанные с развитием атомной энергетики. Изначально она возникла как побочный продукт гонки ядерных вооружений. Первые атомные реакторы создавались не для того, чтобы получать тепло или электричество. Они должны были производить плутоний — материал для атомных бомб. Поэтому при развитии ядерной энергетики необходимо учитывать риск распространения ядерных материалов и технологий.

Узким местом атомной отрасли может стать сырьевая база. Большинство действующих реакторов работает на обогащенном уране. По мере выгорания урана-235 в реакторе образуются осколки деления, которые поглощают нейтроны и мешают нормальной работе реактора. Поэтому топливо используется далеко не полностью. Одновременно в реакторе под действием нейтронов из урана-238 образуется плутоний-239, который также можно использовать в качестве ядерного горючего. Это отчасти может скомпенсировать расход делящегося урана-235. Отработанное топливо можно переработать, извлечь из него неизрасходованный уран и накопившийся плутоний и использовать для изготовления свежих порций топлива. Но в условиях невысоких цен на уран замкнутый топливный цикл экономически нерентабелен, поскольку переработка топлива — процесс дорогой и порой связанный с серьезной нагрузкой на окружающую среду.

Продолжая использовать незамкнутый топливный цикл — без регенерации отработанного топлива — вряд ли удастся существенно увеличить долю ядерной энергии. Если представить себе, что вся электроэнергия тепловых станций стала бы вырабатываться на атомных, то имеющихся запасов урана хватило бы лишь на 20–40 лет, что существенно меньше срока службы современных реакторов. Эффективным способом преодолеть сырьевые ограничения могло бы стать использование реакторов на быстрых нейтронах, способных нарабатывать новые делящиеся материалы (реакторов-размножителей). Такие реакторы расходуют уран-235, но одновременно примерно в том же количестве нарабатывают плутоний-239 из урана-238. Но для реализации этой программы нужны серьезные вложения в исследовательские работы. Сейчас в мире работают всего лишь два коммерческих реактора на быстрых нейтронах — оба в России, на Белоярской АЭС, в том числе реактор третьего поколения БН-800, выведенный на проектную мощность в 2016 г. Третий быстрый реактор разработан и построен в Индии, но пока не сдан в эксплуатацию. В Индии рассматривается возможность применять в качестве сырья не уран, а другой тяжелый радиоактивный элемент — торий, дающий при облучении нейтронами уран-233, который можно использовать как делящийся материал. Если вовлечь в топливный цикл уран-238 и торий-232, можно получить практически неограниченный источник безуглеродной энергии (Youinou, 2016). Однако именно реакторы-размножители вызывают наибольшие опасения с точки зрения распространения ядерных материалов.

В условиях нехватки урана возникает интерес к нетрадиционным видам источников сырья. Одним из таких источников может стать морская вода. Запас его в океане оценивается в 4,5 млрд т, что в тысячу раз больше, чем в месторождениях на суше. Урана в воде содержится примерно в тысячу раз больше, чем золота — 3,3 мкг/л; технологии, позволяющие его выделять, существуют, но добыча на сегодня экономически неоправданна.

5.7. Цена электричества

Чтобы возобновляемые источники получили распространение, они должны давать электроэнергию по выгодным для потребителей ценам. Для сопоставления различных способов генерации электричества используют полную приведенную стоимость электроэнергии. Она рассчитывается как отношение суммы всех расходов за жизненный цикл генерирующего объекта к количеству энергии, выработанной за это время. Таким образом, она включает расходы на сооружение объекта, в том числе проценты по кредитам, затраты на топливо, если оно есть, на обслуживание и на вывод из эксплуатации.

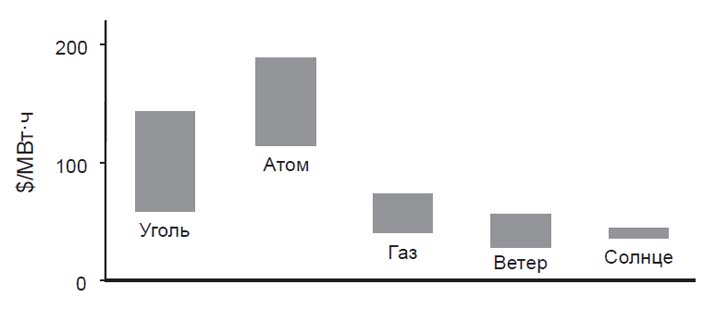

Самый дешевый источник возобновляемой энергии — ветрогенераторы, установленные на суше. За последнее десятилетие затраты на солнечную генерацию упали на 80%. Сейчас и промышленные солнечные электростанции, и материковые ветрогенераторы экономически выгоднее, чем газовые электростанции комбинированного цикла (рис. 5.11). Энергия, которая вырабатывается на солнечных электростанциях в Марокко, Мексике, Чили и Египте, стоит дешевле, чем получаемая из природного газа (Figueres et al., 2018).

Рис. 5.11. Полная приведенная стоимость электроэнергии, получаемой из разных источников (более подробно)

Экономика атомной энергетики устроена иначе, чем газовой или угольной. Вклад цены топлива атомных станций в общую стоимость электроэнергии относительно небольшой, поэтому их рентабельность не зависит от цен на уран. Для газовых станций стоимость энергоносителей имеет решающее значение, при этом она меняется непредсказуемо и в широких пределах. В атомной отрасли большую часть стоимости электричества составляют расходы на строительство, которое длится обычно до 7 лет. Капитальные расходы на строительство АЭС с учетом вывода из эксплуатации доходят до 6000–6600 долл. США на киловатт установленной мощности, что примерно в пять раз больше, чем для электростанций, работающих на газе. Причем цена новых реакторов постепенно растет, в то время как стоимость возобновляемой энергии падает. Эксплуатационные расходы на производство электроэнергии на АЭС невелики — 23 долл. США за 1 МВт∙ч, из них 1 долл. приходится на захоронение отработанного топлива. Приведенная стоимость производства электричества на вновь возводимых станциях в США составляет 100–120 долл. за 1 МВт∙ч. Сланцевая революция и падение цен на углеводороды по сравнению с началом 2010-х годов сделали атомную энергетику неконкурентоспособной в сравнении с традиционной в условиях свободного рынка электроэнергии (Chu, Majumdar, 2012). Поэтому многие страны сейчас разрабатывают малые модульные реакторы мощностью до 300 МВт. Два таких реактора установлены на плавучей АЭС «Академик Ломоносов». Предполагается, что наземные модульные реакторы будут экономически более выгодными в сравнении с традиционными АЭС.

Сопоставление полной приведенной стоимости имеет определенные ограничения. При таком подходе не учитывается соответствие мощности и спроса на энергию. Далеко не каждый тип генерации может подключаться и отключаться, а также менять мощность в соответствии со спросом на энергию. Также полная приведенная стоимость энергии не учитывает дополнительные затраты — на подключение к энергосистеме и создание систем хранения.

5.8. Транспорт и выбросы CO2

Транспорт на сегодня дает около 20% выбросов углекислого газа6. Из этой величины около 70% приходится на автомобили, остальное примерно поровну делится между морским транспортом и авиацией. И снизить выбросы CO2 в транспортном секторе гораздо труднее, чем в энергетике.

Удачным решением может быть поэтапная замена ископаемого горючего биотопливом. Ежегодно на Земле образуется около 10 Гт наземной биомассы в пересчете на сухой вес и 50 Гт биомассы океана. В пищу используется лишь 1,25% биомассы суши (Naik et al., 2010). Часть биомассы вполне можно перерабатывать в жидкое моторное топливо. Хотя при сжигании биотоплива и образуется углекислый газ, природный баланс в целом не нарушается — при получении биотоплива то же количество углекислого газа потребляется растениями.

Биотопливо — изобретение далеко не новое: двигатель, созданный Рудольфом Дизелем в 1893 г., работал на арахисовом масле. Этиловый спирт, получаемый в Бразилии из сахарного тростника или в США из кукурузы, применяют в качестве компонента автомобильного топлива (обычно 15–20%). Биодизель делают из растительных масел — как пищевых, так и технических. Для этого можно использовать кукурузу, коноплю, сою, рапс, рыжик, подсолнечник. Рекордсменом является масличная пальма — в год с 1 га можно получить почти 5 т биодизеля против 1 т с 1 га подсолнечника (Mata et al., 2010). В Евросоюзе с 2005 по 2010 г. потребление биодизеля выросло в 6 раз. Однако обходится биодизель дороже ископаемого топлива, и конкуренция возможна лишь при высоких ценах на нефть либо при поддержке его производства государством.

Рост потребления биотоплива может привести к увеличению цен на продовольствие, поскольку выращивание технических культур требует посевных площадей. Кроме того, потенциальный рынок биодизеля больше, чем может обеспечить сельское хозяйство. Чрезмерная нагрузка на сельское хозяйство также чревата последствиями для окружающей среды, в том числе и климатическими.

На смену традиционному биодизелю приходит биотопливо второго поколения, которое вырабатывают из отходов растительного сырья и бытовых отходов. Так можно избежать неприятной необходимости выбирать между едой и топливом.

Наиболее привлекательно выглядит биотопливо третьего поколения. Его делают на основе микроводорослей. Для них не требуется пахотных земель, их легко культивировать (Mata et al., 2010), они быстро растут и не слишком требовательны к условиям внешней среды. Микроводоросли также можно использовать для очистки сточных вод от нитратов, фосфатов и ионов аммония и для улавливания промышленных выбросов CO2. Содержание липидов, которые могут быть легко переработаны в топливо, в сухой массе водорослей достигает 75%.

Есть и более радикальный способ сократить выбросы от транспорта — перевести его на электрическую тягу. В некоторых европейских странах планируется в течение одного-двух десятилетий запретить использование автомобилей с двигателями внутреннего сгорания.

На сегодня широкое применение электромобилей сдерживается высокой ценой аккумуляторов и их относительно небольшой удельной емкостью. Кроме того, инфраструктура для зарядки батарей пока не развита, да и процесс этот гораздо медленнее, чем заправка бензином. Однако все эти проблемы преодолимы. Современные электромобили с аккумулятором емкостью около 60 кВт·ч могут проехать на одной зарядке до 400 км. Стоимость литий-ионных аккумуляторов стремительно падает — в 4 раза с 2011 г., или примерно с 800 до 200 долл. / кВт·ч.

Однако переход на электромобили не обязательно приводит к уменьшению эмиссии CO2. Производство аккумуляторов само по себе энергоемкий процесс. Чтобы произвести литиевую батарею емкостью 1 кВт·ч, нужно затратить около 400 кВт·ч энергии. В современных условиях это эквивалентно выбросу 75 кг CO2 или сжиганию 35 л автомобильного топлива. Это означает, что позитивный эффект от применения электротяги достигается лишь после сотен циклов зарядки аккумулятора. Но и в этом случае он относительный. Если электроэнергия вырабатывается на угольных электростанциях, то суммарный эффект от использования электромобиля становится негативным (Larcher, Tarascon, 2015). Переводить транспорт на электрическую тягу имеет смысл только при использовании «зеленой» электроэнергии.

Если электромобили уже стали реальностью, электрические самолеты вряд ли потягаются с обычными на длинных маршрутах. Но они могут занять свою нишу, летая на расстояния в сотни километров. Технические возможности для этого уже имеются.

С начала 2015 г. в Норвегии на регулярной линии между населенными пунктами Лавик и Оппедал работает электрический паром «Ампер». Расстояние между ними около 6 км, судно пересекает фьорд за 20 мин. Паром вмещает 120 автомобилей и 360 пассажиров. За время погрузки-разгрузки аккумуляторы судна подзаряжаются от станций у пирсов. Возможно, электрические суда скоро вытеснят дизельные там, где не требуется длительная автономность.

Альтернативой электромобилям может стать использование топливных элементов, в которых химическая энергия водорода преобразуется в электричество. Первоначально они создавались для космической техники, потом их стали применять и для других целей. Автомобили на топливных элементах уже производятся, но пока они гораздо менее распространены, чем электромобили. Водород стоит дорого, хранить его тяжело, инфраструктуры для заправки пока нет. Для наработки водорода можно использовать излишки электроэнергии, возникающие, например, за счет перепадов мощности возобновляемых источников электричества. Однако в перспективе водород может стать альтернативным топливом для кораблей и самолетов. Но, как и в случае с переходом на электричество, необходимо учитывать, каким способом этот водород был получен. Наиболее распространенный промышленный способ получения водорода — паровая конверсия метана — приводит к образованию углекислого газа. «Зеленый» водород получают электролизом воды. Для этого можно использовать излишки энергии, вырабатываемой атомными, солнечными или ветровыми электростанциями.

5.9. Кем-то все равно пришлось бы пожертвовать

Антропогенное изменение климата поставило человечество перед неприятной дилеммой: ограничивая эмиссию CO2, нужно делать выбор между нынешним промышленным ростом и благом будущих поколений. Кроме того, увеличив эмиссию в отдельной стране, мы тем самым обрекаем на беды жителей всей планеты, в том числе и тех, кто живет в развивающихся странах и потребляет мало энергии. Неравенство между странами в потреблении первичной энергии на душу населения огромно — разница между развитыми странами и отсталыми может достигать тысячи раз. Это означает, что вина за сложившуюся ситуацию лежит на «золотом миллиарде», тогда как неприятности распределяются на всех, хотя и неравномерно, с учетом географических особенностей. Причем наиболее уязвимы именно традиционные сообщества, в большей мере зависимые от природы — народы Севера, Центральной Африки и Юго-Восточной Азии. В зоне особого риска находятся жители небольших островных сообществ.

И теперь, когда возникает необходимость сократить выбросы, неизбежно возникает вопрос — кто именно будет это делать? Развивающиеся страны считают несправедливыми требования ограничить эмиссию за их счет. Тем более что в сознании жителей бедных стран ущерб от изменений климата соединяется с прежними обидами, такими как колонизация, рабство, экономическая эксплуатация (Gardiner, Hartzell-Nichols, 2012). Большинство экспертов сходится во мнении, что финансовые издержки в основном должны ложиться на «золотой миллиард». Такой подход был принят, поскольку именно развитые страны ответственны за нынешнее глобальное потепление, и было бы несправедливо ограничить доступ к благам цивилизации развивающимся странам после того, как основные игроки успели ими воспользоваться. Хотя многие жители развитых стран считают несправедливым нести ответственность за эмиссию, совершенную их предками, поскольку на тот момент никто не знал о возможных опасностях.

Мировой опыт показывает неэффективность регулирования сложных экологических проблем административными методами, поэтому было решено использовать рыночные механизмы. Главная идея Киотского протокола, вступившего в силу в 2005 г., заключалась в торговле квотами на выброс CO2. Также предполагались инвестиции в проекты по сокращению выбросов в развивающихся странах в обмен на квоты для инвестирующей стороны. За время действия протокола страны-участницы действительно снизили выбросы, но главным образом за счет коллапса СССР, переноса части промышленности в Юго-Восточную Азию и кризиса 2007 г. США протокол не ратифицировали, на Китай и Индию он никаких ограничений и не накладывал, Канада вышла из соглашения. Без ведущих игроков эффективность Киотского протокола стала сомнительной.

В конце 2015 г. в Париже прошла конференция по климату, где 195 стран-участниц взяли на себя добровольные обязательства по сокращению эмиссии CO2. Впрочем, какая-либо ответственность за невыполнение этих обязательств не предусмотрена. Парижское соглашение призвано ограничить рост температуры в пределах 2°C по отношению к доиндустриальному. Однако это вряд ли произойдет. По мнению некоторых независимых экспертов7, нынешняя политика ведет к повышению глобальной температуры примерно на 3°C. В соответствии с соглашением развитые страны должны компенсировать развивающимся расходы на адаптацию к изменениям климата.

Одним из механизмом реализации Парижского соглашения является введение углеродного налога и продажа квот на выбросы. Углеродный сбор введен в 45 странах и 25 регионах. В зависимости от места он составляет от 1 до 139 долл. за 1 т CO2 (WB, 2018). Предполагается, что эти инициативы должны привести к перераспределению частных инвестиций в пользу энергосберегающих технологий и возобновляемой энергетики, а также способствовать наполнению зеленого фонда. Но само по себе Парижское соглашение не обязывает участников вводить углеродный налог и не устанавливает его размеров.

Однако на практике введение углеродного сбора часто трансформируется в повышение цены электричества и топлива для конечных потребителей. Именно такая история случилась во Франции, где в течение 2018 г. дизельное топливо подорожало на 25%. Протестное движение «желтых жилетов» стало реакцией на попытки властей в очередной раз повысить сбор на дизельное топливо и бензин. Рост налогов стал частью экологической политики в рамках реализации Парижского соглашения. Предполагалось, что высокая цена топлива заставит французов пересесть на общественный транспорт или сделать выбор в пользу электромобилей. Собранные средства планировалось использовать для поддержки возобновляемой энергетики, а также закрытия атомных и угольных станций. Пострадавшей от нововведения социальной группой оказались небогатые французы из провинции, испытывающие и без того тяжелое бремя налогов. Они расценили новый сбор как социальную несправедливость, особенно на фоне отмены президентом Макроном налога на богатство. Вывод из истории такой: любые попытки регулирования в сфере климата не должны увеличивать социальное неравенство.

Россия обязалась сократить к 2030 г. выбросы на 30% в сравнении с 1990 г. Однако коллапс СССР и последовавший за ним экономический спад без всяких дополнительных усилий привели страну к достижению парижских целей. И на 2018 г. выбросы составляли примерно половину (52%) от уровня 1990 г. То есть заявленные Россией цели фактически означают не сокращение, а существенный рост выбросов.

В ЕС планируется введение дополнительных пограничных углеродных сборов, обеспечивающего конкурентные преимущества для зарубежных компаний, выбрасывающих меньше CO2. С одной стороны, это способ надавить на те страны, которые не принимают должных мер для сокращения своих выбросов. С другой — так можно избежать вывода неэкологичных производств в развивающиеся страны. Введение этого сбора неизбежно повлияет и на российскую экономику, в первую очередь на экспорт энергоносителей и металлургию.

5.10. Операция «Попай»

В романе Курта Воннегута «Колыбель для кошки» физик Феликс Хониккер по заказу военных создает новую, термодинамически устойчивую модификацию льда, которая плавится при температуре 46°С. Жидкая вода, соприкасаясь со льдом-9, мгновенно затвердевает. Воннегут почти ничего не придумал. В лабораториях General Electric по заказу войск связи разрабатывали средства для ускорения кристаллизации сильно переохлажденных паров воды. Руководил работами Ирвинг Ленгмюр, лауреат Нобелевской премии. Средство было нужно, чтобы засевать облака. В облако вносится зародыш, вокруг него моментально начинают объединяться молекулы воды, образуется кристалл льда, сплошная облачность и туман рассеиваются, появляется ясное небо. Воннегут знал об этом не понаслышке — он был химиком и работал в пресс-службе General Electric. А засевал облака его старший брат Бернард, также химик, со временем переквалифицировавшийся в метеоролога. Стараниями Бернарда Воннегута подходящее вещество было найдено. Реальным аналогом льда-9 оказались вовсе не голубоватые, а желтые кристаллы йодида серебра (Vonnegut, 1947). Это соединение имеет кристаллическую решетку, близкую по параметрам к решетке льда, и может служить зародышем ледяного кристалла. Дальше кристалл начинает расти за счет капель жидкости, потому что давление пара надо льдом ниже, чем над капельками воды в облаке. Бернард Воннегут впоследствии прославился еще раз, получив Игнобелевскую премию за статью «Потеря перьев курами как способ оценить скорость ветра в торнадо» (Vonnegut, 1975).

Сам Бернард Воннегут утверждал, что в разговоре со своим начальником в General Electric, Ирвингом Ленгмюром, высказал идею о возможности существования стабильной кристаллической формы воды с температурой плавления выше 0°C. Эта идея возникла, когда они обсуждали способ вывести из строя немецкие заводы по производству глицерина — важного компонента для производства взрывчатки. Глицерин обладает весьма необычными физическими свойствами. Его температура плавления 18°C, но при этой температуре он не замерзает. Сам Ленгмюр описывает, как он по нескольку дней держал глицерин на морозе и даже опускал пробирки с ним в жидкий воздух, но кристаллы не формировались. Но однажды на заводе по очистке глицерина в Канаде жидкость замерзла в трубах. Это стало полной неожиданностью, поскольку завод работал уже много лет, и никто из работников ни разу не видел твердого глицерина. Да и зима не была аномально холодной. Запустить завод не удавалось до тех пор, пока температура воздуха не поднялась выше 18°C, когда все кристаллы, которые могли служить зародышами, растаяли (Langmuir, 1943). Ленгмюр предлагал сбросить на немецкие заводы бомбы, начиненные кристаллами глицерина (Cahen et al., 2008). Судя по всему, именно Ленгмюр послужил прообразом одного из главных героев романа — доктора Хониккера.

В романе Воннегута новое средство было нужно военным, чтобы навсегда избавить морскую пехоту от грязи. В реальности все оказалось с точностью до наоборот. Во время вьетнамской войны 54-я авиаэскадрилья погодной разведки совершила почти 3 тыс. вылетов, чтобы засеять облака над тропой Хо Ши Мина, по которой коммунисты перебрасывали военные грузы и снабжение на юг Вьетнама. Пролившиеся дожди должны были размыть дороги и превратить их в сплошную грязь. Операция, которую долго держали в секрете, называлась «Попай» (1967–1972). Она имела относительный успех, так как сезон дождей удалось искусственно продлить более чем на месяц — впрочем, на итогах войны это не сказалось. Любопытно, что «Колыбель...» была написана за несколько лет до операции «Попай». Жизнь подтвердила тезис Воннегута-писателя: «Над чем бы ученые ни работали, у них все равно получается оружие».

Операция «Попай» — далеко не единственный пример активного воздействия человека на погоду. В Москве подобные операции проводятся по несколько раз в год — на 1 и 9 Мая, 12 июня и в День города. На организацию ясной погоды в праздники ежегодно расходуются сотни миллионов рублей из городского бюджета. Во многих странах активное воздействие на облака используется для водоснабжения засушливых районов или наоборот, для защиты от угрозы наводнения. Проводились эксперименты и по воздействию на тропические ураганы. Для засевания облаков, температура которых выше 0°C, используют гигроскопичные материалы, например соль или цемент.

Засевание облаков применяется на протяжении более чем полувека, но споры об эффективности его продолжались еще до недавнего времени. Только в 2017 г. эксперименты, проведенные с помощью самолетов и наземных радаров, позволили в реальном времени наблюдать всю цепочку событий — от распыления йодида серебра до выпадения осадков (French et al., 2018).

5.11. План «Б»

Операция «Попай» показала, что человек может сознательно воздействовать на погоду. А поскольку климат есть среднее состояние погоды, то и целенаправленное воздействие на климат в масштабе планеты — геоинжиниринг — уже не кажется фантастикой. Итак, если административные и рыночные механизмы регулирования климата работают неэффективно, может быть, лучше воспользоваться физическими методами?

В начале 1960-х годов идеи масштабного преобразования планеты и ее климата были весьма популярны. Правда, о глобальном потеплении тогда еще не думали — напротив, хотели сделать мир более теплым. Об этом писал, в частности, М. И. Будыко, самый известный отечественный климатолог. Он предлагал изменять альбедо плавучих льдов, чтобы сделать Арктику более теплой. Но с течением времени отношение общества к экспериментам над природой резко ухудшилось, и исследования в области геоинжиниринга были фактически табуированы. Сейчас запрет на геоинжиниринг постепенно снимается — во многом благодаря публикации нобелевского лауреата по химии Пауля Крутцена (Crutzen, 2006). Страх перед глобальным потеплением оказывается сильнее, чем опасения возможных последствий геоинжиниринга. Искусственное регулирование климата все чаще рассматривается как последний козырь в борьбе с глобальным потеплением. Предлагаются несколько способов воздействия на климат, которые основаны либо на изменении альбедо Земли, либо на вмешательстве в углеродный цикл. Модифицировать альбедо, в частности, можно, закачивая в стратосферу аэрозоли, содержащие серу. Это своего рода искусственный аналог вулканической активности. Такой подход рассматривается как наиболее дешевый, но в то же время и наиболее рискованный. Риски состоят в частности в том, что затенение Земли приведет к сокращению растительной массы, то есть опять-таки к росту CO2 в атмосфере и неурожаям, как это случалось при извержениях Эль-Чичона (1982) и Пинатубо (1991) (Proctor et al., 2018).

Главный аргумент противников управления климатом состоит в том, что это, по сути, — игра с планетой по невнятным правилам и с непредсказуемыми последствиями (Robock et al., 2013). Кроме того, борьба с углекислым газом в атмосфере путем закачивания в нее сернистого означает признание собственной неспособности слезть с нефтяной иглы. Это борьба с симптомами болезни, а не устранение ее причин. Крайне сомнительно выглядит идея двигаться дальше по пути преобразования природы, который и привел нас туда, где мы сейчас находимся. Человечество может оказаться в ситуации, когда жизнь на планете будет зависеть от работы искусственного термостата, который придется поддерживать веками. Если исходить из того, что человек ответственен за нынешнее глобальное потепление, то тогда это болезнь общества, а не природы. Геоинжиниринг плох уже тем, что он закрепляет порочные социальные и экономические практики. Следуя логике сторонников воздействия на климат — «легче управлять солнцем, чем заставить людей пересесть на автобус» (Anshelm, Hansson, 2014).

Еще одна сложность связана с тем, что экологические последствия геоинжиниринга будут распределены неравномерно, и его можно рассматривать как форму неоколониализма. Очевидно, что доступ к рычагам климатической машины будут иметь государства технологически развитые и благополучные. Также есть опасность, что геоинжиниринг может быть применен в качестве оружия. Как всегда в спорных вопросах, активизируются и сторонники теории заговора. Многие из экспертов, активно продвигающих геоинжиниринг, имеют личные интересы, связанные с топливным сектором. То есть речь идет не о спасении мира от катастрофы, а о продолжении собственного бизнеса (Anshelm, Hansson, 2014).

Однако пока одни ученые спорят, допустимо ли вмешиваться в климатическую систему, другие готовят эксперименты в этой области (Tollefson, 2018). Группа ученых из Гарвардского университета планирует эксперимент по распылению в стратосфере частиц карбоната кальция — считается, что он, в отличие от аэрозолей серы, не разрушает озоновый слой (Keith et al., 2016). Масштабы весьма скромные — речь идет о сотнях граммов реагента. Причем эксперимент, по-видимому, скорее социальный, чем научный, и выглядит попыткой проверить границы дозволенного.

Формальных запретов для таких опытов не существует. Конвенция ООН по биоразнообразию ограничивает некоторые виды геоинжиниринга, в том числе и модификацию альбедо, но США к ней не присоединились. Критики геоинжиниринга выступают за полное запрещение исследований в области распыления аэрозолей, сравнивая эти работы с троянским конем Одиссея, когда под видом научных исследований начнется масштабное управление климатом (Anshelm, Hansson, 2014).

Помимо распыления аэрозолей есть еще несколько проектов модификации альбедо. В одном из них предлагается распылять морскую воду над океаном в местах формирования слоисто-кучевых облаков8. Предполагается, что чем меньше размер капель в облаке и чем больше их количество, тем сильнее облако отражает свет и тем дольше его жизненный цикл. Соляной туман скомпенсирует нехватку ядер конденсации в воздухе над океаном, сделает облака более плотными и увеличит их отражающую способность (Latham et al., 2012). Предлагается также создать множество пузырьков в океане, чтобы сделать его поверхность белой. Еще один проект — «Лед-911» — напоминает перевернутую идею Будыко. Предлагается покрыть арктические льды белым песком и тем самым замедлить их таяние. В отличие от других проектов, финансируемых крупным бизнесом, последний привлекает средства за счет краудфандинга.

Помимо воздействия на альбедо рассматривается возможность вмешательства в углеродный цикл, направленного на снижение содержания CO2 в воздухе. Самый очевидный способ — улавливать углекислый газ и закачивать его в жидком виде в подземные хранилища. Причем делать это можно либо напрямую из воздуха, либо из крупных точечных источников, таких как тепловые электростанции. Первый подход очевидно дорогой и энергоемкий и пока реализован лишь на нескольких экспериментальных установках. Улавливание CO2 из точечных источников по сути не является геоинжинирингом и может рассматриваться как вполне приемлемый способ борьбы с выбросами, не несущий угрозы окружающей среде. Для поглощения CO2 чаще всего используют жидкий абсорбент, например моноэтаноламин, который при нагревании снова выделяет углекислый газ и может быть использован многократно.

К сожалению, существующие технологии улавливания CO2 далеки от совершенства. Пока не показана эффективность технологии на крупных производствах — сейчас действуют лишь два проекта в США по утилизации CO2 от угольных электростанций. Для этого требуется громоздкое оборудование, а значит, его производство связано с выбросами CO2. Еще один минус: захват и утилизация CO2 отбирает примерно треть мощности станции, то есть придется сжигать еще больше угля. В этой технологии найдут пищу для размышлений и конспирологи: собранный таким образом CO2 нередко закачивается под давлением в землю, чтобы повысить отдачу нефтяных месторождений. Можно предположить, что именно поэтому топливный сектор активно лоббирует такой подход. Увы, перевести энергетику на безуглеродные источники таким образом не удастся — скорее наоборот.

Рассматривается еще один способ воздействовать на углеродный цикл — вводить в океан способствующие росту водорослей вещества, например соли железа или мочевину, тем самым стимулируя фотосинтез. Однако этот метод также рискованный, поскольку может вызвать непредсказуемые изменения в морских экосистемах.

У геоинжиниринга есть по крайней мере один бесспорный плюс — это красиво. Если когда-нибудь станут закачивать аэрозоли в стратосферу, то их избыток приведет к необычайно насыщенным цветам заката. Эффект хорошо заметен на живописных полотнах, созданных вскоре после крупных вулканических извержений (Zerefos et al., 2007). Такие цвета мы видим на картинах знаменитой серии Эдварда Мунка («Крик», «Отчаяние», «Тревога»). Возможно, они были написаны под впечатлением от оптических эффектов, сопровождавших извержение вулкана Аву в Индонезии (1892).

Элементы климатической науки

Как запасти энергию

Мощность солнечных и ветровых электростанций непостоянна, поскольку зависит от природных факторов. Чтобы обеспечить баланс спроса и предложения, необходимо эффективно запасать энергию. Современные энергосети построены по централизованному принципу и не рассчитаны на хранение большого количества энергии. Существующие емкости обеспечивают хранение примерно 1% потребляемой энергии. В основном для этого используют гидроаккумулирующие электростанции (ГАЭС). Когда генерация энергии превышает потребление, избыток ее используется для закачки воды в верхний резервуар ГАЭС. Во время пиковых нагрузок ГАЭС возвращает энергию в сеть. Конечно, 20–30% энергии при этом теряется, но применение ГАЭС все же экономически оправдано из-за большой разницы в дневной и ночной цене электроэнергии. В России крупнейшая ГАЭС мощностью 1,2 ГВт расположена неподалеку от Сергиева Посада. Проблемой подобных станций является низкая энергоемкость — 1 т воды, поднятая на 1 м, дает 3 Вт·ч энергии (Larcher, Tarascon, 2015).

Есть еще один способ, менее распространенный, — запасать энергию в виде сжатого воздуха. Электростанция со стандартной газовой турбиной использует почти две трети имеющейся мощности для сжатия воздуха для горения. Процессы можно разделить во времени и использовать излишки электроэнергии в непиковые часы для сжатия воздуха, а затем в пиковые часы получить трехкратную мощность при том же расходе топлива (Ibrahim et al., 2008). Энергию можно запасать в виде явного или скрытого тепла, например в солевых расплавах — такой способ применяется на станциях, концентрирующих солнечную энергию. Избыток электрической энергии можно превращать в водород, который дальше может быть использован с высокой эффективностью в топливных элементах.

Аккумуляторные батареи, пригодные для хранения энергии в промышленных масштабах, стали появляться относительно недавно. В конце 2017 г. в Австралии компания «Тесла» установила литий-ионную батарею емкостью в 100 МВт∙ч. Ее энергии достаточно, чтобы снабжать энергией 30 тыс. домов в течение часа. Однако литиевые батареи, хорошо зарекомендовавшие себя в электромобилях и гаджетах, вряд ли оптимальны для энергетики. Перспективными представляются проточные аккумуляторные батареи на основе ванадия. Перенос ионов происходит в ячейке между двумя растворами, разделенными мембраной. Энергия такого аккумулятора запасена в растворах электролитов и ограничивается лишь их объемом. Резервуары с электролитами располагаются отдельно, растворы прокачиваются насосами через ячейку. Самая мощная ванадиевая батарея емкостью 60 МВт·ч установлена в Японии. Сейчас в Китае сооружается аккумулятор на 800 МВт·ч/200 МВт. Ванадиевые батареи имеют срок службы более 20 лет без потери емкости и не пожароопасны, в отличие от литиевых. Проблему составляет их низкая удельная емкость, но для стационарных источников энергии это не так важно.

Могли ли земледельцы бронзового века спасти планету от оледенения

Наш биологический вид появился на планете около 200 тыс. лет назад. На протяжении большей части своего существования люди не влияли на среду обитания. Масштабные преобразования природы и начало антропогенного воздействия на климат мы привыкли связывать с индустриальной эпохой.

Принято считать, что климат на протяжении большей части голоцена был стабильным и теплым. Небольшие климатические колебания в этот период были вызваны естественной изменчивостью, а также влиянием вулканов и солнечной активности. Однако максимум инсоляции северных широт был пройден еще 10 тыс. лет назад, и по естественной логике развития событий климат должен был уже давно стать значительно холоднее. Это предположение подтверждается сравнением с другими оледенениями. Считается, что наиболее близкими аналогами климата голоцена являются 11-я и 19-я изотопные стадии — межледниковья, имевшие место около 800 тыс. и 400 тыс. лет назад соответственно. В то время орбитальные параметры были ближе всего к голоценовым. Если бы климатическая система в голоцене вела себя так же, как в 11-й и 19-й стадиях, планета вступила бы в очередную ледниковую эпоху примерно 5 тыс. лет назад.

Однако есть существенное различие между голоценом и 19-й и 11-й стадиями. И 800 тыс., и 400 тыс. лет назад содержание углекислого газа и метана в атмосфере следовало за уменьшением инсоляции — это точно известно по анализу пузырьков воздуха, вмороженных в лед Антарктиды. Во время последнего межледниковья содержание CO2 и метана также стало снижаться после того, как инсоляция прошла максимум 10 тыс. лет назад. Но потом что-то пошло не так (рис. 5.12). Около 5 тыс. лет назад начался медленный рост концентрации парниковых газов (Ruddiman et al., 2016).

Рис. 5.12. Июньская инсоляция на 65° с. ш. и изменение концентрации CO2 в атмосфере в голоцене (20–0 тыс. л. н.) и во время 19-й изотопной стадии (797–777 тыс. л. н.) (Ruddiman et al., 2016)

Климатолог Уильям Руддиман выдвинул неожиданную гипотезу (Ruddiman, 2003), согласно которой причиной нестандартного поведения климатической системы в среднем голоцене стала сельскохозяйственная деятельность человека. Если бы не она, содержание парниковых газов продолжало бы падать, Земля становилась бы холоднее вслед за уменьшением инсоляции и в итоге уже пришла бы к очередному ледниковому периоду.

Воздействие ранних, относительно немногочисленных сообществ на окружающую среду не принято принимать всерьез. Однако в эпоху экстенсивных сельскохозяйственных технологий возделываемая площадь на одного земледельца была в несколько раз больше, чем сейчас (Ruddiman, 2013). Согласно Руддиману, влияние на климат началось с неолитической революции — с переходом от кочевого образа жизни к земледелию и скотоводству. В Европе этот процесс произошел около 8 тыс. лет назад. Для сельского хозяйства нужны были земли, и леса начали сводить повсеместно — в Европе, Китае, Индии, Мексике и в Андах. Неизбежно стало расти содержание углекислого газа в воздухе. Одновременно увеличилась и концентрация метана. Метан образуется при гниении органики в условиях нехватки кислорода — например, когда рис возделывают на затапливаемых полях. Предполагается, что к началу промышленной революции (1850) в атмосферу дополнительно поступило 325–357 Гт углерода (Kaplan et al., 2011), что соответствует росту атмосферного содержания CO2 на 20 ppm.

Так что вполне вероятно, что именно земледельцы далекого прошлого своими усилиями остановили наступление новой ледниковой эпохи.

Подводим итоги

Хозяйственная деятельность человека привела к росту содержания парниковых газов в атмосфере. Сейчас оно значительно больше, чем когда-либо за последние 800 тыс. лет. Большинство специалистов считает, что увеличение концентрации CO2 в атмосфере является основной причиной потепления, которое мы наблюдаем на протяжении примерно полувека. Потепление служит причиной подъема уровня океана и роста кислотности морской воды, увеличивает частоту и силу экстремальных погодных явлений. По мере таяния полярных ледяных шапок изменение климата может принять необратимый характер.

Основные источники выбросов CO2 — энергетика и в меньшей степени промышленность и транспорт. Выбросы можно существенно снизить, если перевести тепловые электростанции с угля на газ. Более эффективным решением может быть переход на возобновляемые источники энергии — ветер и солнце. Электроэнергия, полученная из возобновляемых источников, уже сейчас дешевле, чем полученная из ископаемого топлива. Атомные электростанции могут обеспечить человечество безуглеродной энергией в достаточном количестве, но для этого необходимо перейти на другие типы реакторов. Доля низкоуглеродных источников в общем энергобалансе медленно растет с 2012 г. и составляет в настоящее время около 16%.

Эмиссию CO2 в транспортном секторе можно снизить путем использования биотоплива, в частности произведенного из отходов и микроводорослей. Также может оказаться эффективным переход на электротранспорт и использование «зеленого» водородного топлива.

Другим путем борьбы с глобальным потеплением может быть инженерное регулирование климата путем модификации альбедо Земли или направленного вмешательства в углеродный цикл. Однако эти методы потенциально опасны, а главное, не решают саму проблему выбросов CO2.

Основные понятия

Антропоцен — неофициальный термин, обозначающий современную геологическую эпоху, в которой человечество стало значительно воздействовать на окружающую среду. Пока нет единого мнения о том, что принять за ее начало.

Возобновляемые источники энергии — источники, которые восполняются естественным образом. К ним относят биомассу, энергию Солнца, ветра, движущейся воды и геотермальную энергию.

Геоинжиниринг — направленное воздействие на климатическую систему, обычно связанное с изменением альбедо или вмешательством в углеродный цикл.

Гипотеза раннего антропоцена — предположение о том, что влияние человека на климат началось с неолитической революции. Уничтожение лесов, культивирование риса и выращивание скота могли заметно повлиять на содержание парниковых газов в атмосфере, тем самым замедлив естественное похолодание, связанное с орбитальным влиянием.

Полная приведенная стоимость электроэнергии — себестоимость электроэнергии, рассчитанная за весь жизненный цикл электростанции. Определяется как отношение всех расходов, включая затраты на строительство, обслуживание, топливо, к общему количеству произведенного электричества.

Реакторы-размножители — атомные реакторы, которые производят больше ядерного топлива, чем потребляют.

1 Перевод Т. Рожковой.

2 Данные Всемирного банка на 2014 г. https://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.ETOT.ZS.

3 RCP — Representative Concentration Pathways (репрезентативные траектории концентрации, РТК); число означает величину радиационного воздействия на 2100 г., выраженную в Вт/м2.

4 http://energy.mit.edu/research/future-solar-energy.

5 https://www.rosatom.ru/about-nuclear-industry/atomnaya-otrasl-rossii.

6 Данные Всемирного банка. https://data.worldbank.org/indicator/EN.CO2.TRAN.ZS.

-

Эта постановка вопроса для богатых стран. Да, проблема есть. В России, глобальное потепление привело к росту урожая зерновых с 90-100 млн тонн до 130-150 млн тонн в год. На дачах в Подмосковье теперь растут виноград абрикосами. Не вижу ни одной проблемы всюду выигрыш.

И полгода по севморпути транспортники без ледоколов шастают.

То, что стонут территории с хорошим субтропическим климатом, -это их проблемы. Нам их жалко, но надо проявлять эгоизм -пусть сами проблемы и решают. Может они нам помогали в 1948-м сроить государственные лесополосы или все же они на нас гавкали из-за железного занавеса?

У нас же проблемы начнутся с большим ростом уровня океана, а потпление еще на пару градусов к этому по всем расчетам не приведет. А потепление это еще и влажность, в континентальном климате это очень выручает. Кстати, Сахара влажной снова не станет?-

Недавно смотрел ролик на ютубе как палестинцы друг другу ребра переломали в очереди за хлебом, какое им дело до глобального потепления? У вас в подмосковье виноград заколосился и в очереди за хлебом не дают в ребро - уже прогресс с точки зрения пирамиды Маслоу.

У кого-то есть развитая экономика и он может уже порассуждать о глобальном потеплении, но в вашей "палестине" пока рано такие сложные вопросы поднимать. Увеличивайте надои зерновых.-

Вы совершенно правы. Если скажет нам ЦК -мы подоим и быка. Пусть с потеплением борются семитские народы-жарко то у них. Но они вместо этого друг с другом воюют. Ну и африканцы пусть борются. Они сталинский план преобразования природы в Сахеле выполняют. История однако учит, что скоро в этих лесополосах будут траншеи и укрепы. Человек -он такой. Эти лосопосадки в первую очередь носят фортификационный характер. Ну и лучший способ войны с потеплением -истребительные войны. Об этом однако борцуны стараются не говорить.

-

Если скажет нам ЦК -мы подоим и быка.

ЦК вам ничего не скажет, потому что перед вами не ставится выбор экологической повестки и эта книга не для вас, а для жителей демократических стран перед которыми такой выбор есть.

Зачем публиковать такие статьи в стране где нет даже партии зеленых я не понимаю. Вашингтонский обком партии скажет надо - российский комсомол ответит есть.-

Вот именно. Пусть они у себя ездят на машинках на батарейках и вырабатывают энергию ветряками. а мы изучим как ветряки и батаерйки на них влияют. Кстати, а что такое демократия? Я знаю определение Маяковского: Кому бублик, а кому -дырку от бублика: это и есть демократическая республика. Но может все по -другому?

-

а мы изучим как ветряки и батаерйки на них влияют.

Зачем вам это изучать? Ну изучите и что дальше, у ВАС нет демократии и вашего мнения о том что делать после такого изучения никто спрашивать не будет.

Демократия это когда выясняют мнение народа по разным вопросам путем голосования.Кому бублик, а кому -дырку от бублика: это и есть демократическая республика.

Вопрос на голосовании может стоять и так: кому бублик, а кому ЗП в 300 $ месяц? А можно и по-другому не ставить такие вопросы на голосование и вообще не задаваться ими, когда демократии нет.-

Как раз у нас и есть демократия по определению Маяковского и на 100%.

Вот Вы упомянули слово "народ". А что это? Я знаю только одно определение Собственно на-род это то, что бабы нарожали. Может есть другое? И как сказал Черчилль, лучший аргумент против демократии в вашем определении -это 5 минут беседы со средним избирателем.

"Западная" же демократия всегда исходила из права голоса узкого меньшинства, а рабы и нижние сословия в нем не участвовали. А если сейчас и участвуют, то не в решении вопросов о бубликах и дырках. Эти вопросы решают те люди, которые отбираются строгим корпоративным и наследственным отбором. Их нельзя считать народом ни разу. РФ тут остает, отбор в РФ по сути феодальный.

И даже показная демократия не может без "корпоративной крыши" и без большого количества илотов, которые кормят демократов. Яркий пример -Британия и колонии.-

Британия и США начинали много войн. Только в Ираке погиб миллион! Да и Англия далеко не пример демократии. А демократия хорошо. При ней жить лучше. Даже при показной демократии намного большая часть "пирога" достаётся народу.

И вот почему. Слушал лекцию про русских в зарубежье. В бывшем СССР только в Эстонии и Кыргызстане остаётся русские, в других странах централизм. За то на Западе русских становятся больше. Делай дело, и некто нос измерять не будет.

А ещё общался с казахом. Сказал, у них так как не из старшего жуса (клана), работу могут не дать.

В РФ как раз демократии больше. Не надо принадлежать к определённому происхождению, клану или касте. И народу остаётся больший кусок. Да и критиковать политику таки лучше в России, чем например, в Латвии или Литве, где за неверное мнение быстро попадёшь "куда надо".

Ну а про глобальное потепление, надо разделять научные факты с политикой и зелёной духовностью.

Ветренные мельницы для Голландии старинные приспособления. А ещё, там своя местная энергия, вместо иностранных углеводородов - деньги остаются в стране.

Кстати, в США второй лидер по зелёной энергетике - Техас, где много нефти и консерваторы, но так же и много ветра. Впрочем, может и правительственные кредиты на выветренную энергию сильно способствует этому.-

Только в Ираке погиб миллион!

Ну не надо таких глупых фейков от любителей экстраполяции, это плохо вас характеризует, как человека доверчивого и склонного верить всякому вранью.-

Нет причин не верить, например, википедии. Хотя, тема, не про это.

Да, совершили и много плохого. Но другие варианты не то, чтоб лучше, просто нам не знакомы. Кланы, касты, роды, религиозные вожди... Нет, лучше уж демократия.

Но таки потепление меньшее зло, чем ледниковый период. А ещё вопрос, на сколько экологию уничтожили племена охотников. Вся мегафауна чудесно исчезла. Эти охотники ещё намеренно поджигают земли.-

Ну понятно, вы человек поверхностных знания с двумя курсами Википедии ))) Тогда наверное вам и Соловьева со Скабеевой нужно послушать и Симонян за одно.

Убийства в Ираке совершались с применением химического оружия, что ваша википедия об этом говорит? Кого за это судили и повесили?-

Вы точно уверены в святости Америки? Уверяю, такого нет. Больше всего воюет. А википедия источник, скажем так, политически верный, с определённых кругов США.

"Не создавай идолов и не поклоняйся им."

С другой стороны другие империи не то чтоб лучше, у них сил меньше, а так они хуже и даёт нам куда меньше перспектив. И там все тот же расизм, только уже ихний;) Или же религиозный фанатизм.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Как то и отрицатели потепление сразу же находят аргументы в пользу потепление, а у нас всё зарастёт. (Что правда) Но наверное таки и южнее засуха может вызвать потоки беженцев.