«Закономерности в природе: самотканый ковер. Формы». Отрывок из книги

1. Формы вещей

Паттерны и формы

На рисунке 1.1 прибывшие на Землю пришельцы подходят к первому попавшемуся им объекту и произносят привычные слова: «Отведите нас к вашему предводителю». Эта шутка, как и многие другие, содержит убийственный сарказм. Она подрывает серьезные и авторитетные научные поиски жизни на других планетах, демонстрируя несостоятельность вопроса «Как мы ее узнаем, когда найдем?», основанного на представлении, что эта жизнь похожа на нашу.

При этом смею вас заверить, что астробиологи (так сейчас называют ученых, изучающих иные формы жизни), вовсе не настолько глупы. Они отнюдь не воображают, что, когда мы прилетим на какую‑нибудь чужую обитаемую планету, нас встретят их представители, выглядящие как Леонард Нимой1. На самом деле если жизнь и существует в тех частях Солнечной системы, которые кажутся относительно пригодными для жизни (как моря подо льдами Европы, спутника Юпитера), то вряд ли она заслуживает того, чтобы называться разумной. И нам, возможно, придется долго и упорно искать ее именно потому, что мы не знаем, что именно ищем. И даже если мы знаем, что эти живые существа не будут походить на доктора Спока в исполнении Нимоя, нам сложно отделаться от убеждения, что они так или иначе напоминают уже виденные нами формы жизни.

Но даже если бы так и было, это уже делает задачу распознавания внеземной жизни достаточно сложной. Взглянув на сегодняшнюю жизнь на Земле, мы увидим такое невероятное разнообразие очертаний и форм, что вполне извинительно вообразить все, что угодно (рис. 1.2). Но у ученых более сложный взгляд на то, что такое жизнь (хотя они все еще не могут прийти к единому мнению), и это дает им надежду на возможность отличить ее от неорганического окружения. Они признают некоторые свойства живых систем, выходящие за рамки чисто физического облика, — например, тот факт, что жизнь имеет тенденцию разрушать химическое равновесие окружающей среды. Позже я объясню, что имею в виду, а пока лишь скажу, что это похоже на просмотр фильма, где показаны только мячи, которыми кто‑то жонглирует: зритель знает, что за кадром присутствует нечто, поддерживающее их в движении. Правда, существуют некоторые геологические и астрофизические процессы, вообще не связанные с жизнью, которые также могут вызывать это нарушение равновесия, но тем не менее поиск нарушения равновесия в качестве возможного признака жизни представляется гораздо лучшим вариантом, чем поиск слоняющегося без дела инопланетянина-гуманоида с целью сказать ему: «Отведи меня к своему предводителю».

Рис. 1.2. Живые организмы на Земле демонстрируют невероятное разнообразие форм и размеров. Фото: а) carolsgalaxy; б) Keenan Pepper; в) Sarah Nichols; г) twoblueday; д) Ed Schipul; е) Doug Bowman

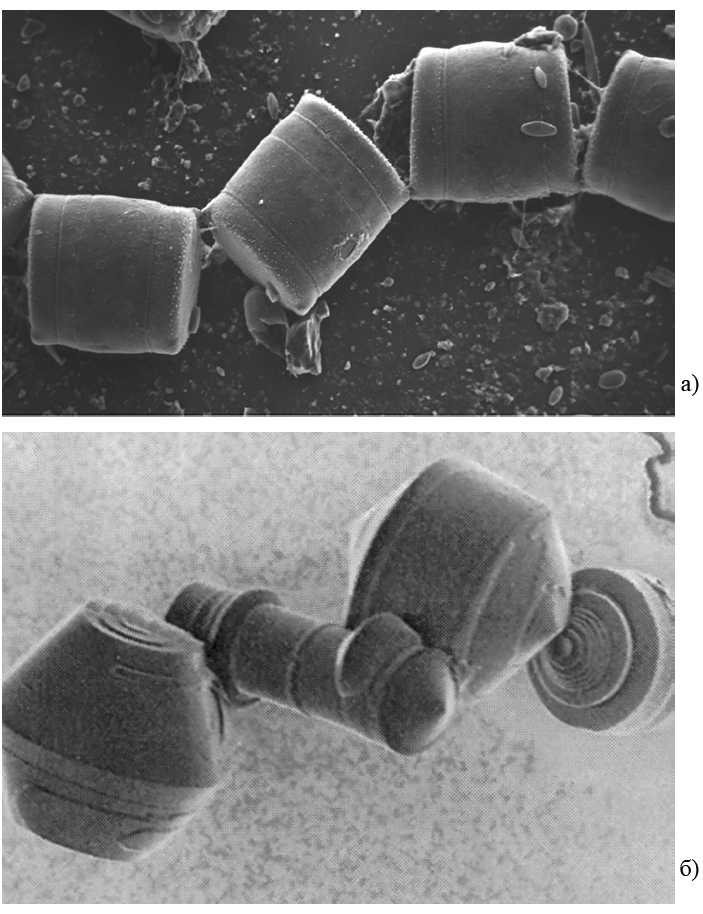

Тем не менее старые привычки отмирают с большим трудом. Несколько миллиардов лет назад под воздействием удара о поверхность Красной планеты какого‑то астероида или метеорита от нее откололся камень, по форме напоминающий картофелину, который впоследствии преодолел космическое пространство и оказался на Земле — это метеорит Алан Хиллс 84001 (ALH84001). Его обнаружили в снегах Антарктиды в 1984 году. Ученые, тщательно изучавшие этого космического пришельца, в 1996 году объявили, что в нем присутствуют «возможные следы» марсианской жизни. В доказательство этого заявления по всему миру распространили изображение, на котором, казалось, видны черви, ползущие по поверхности минерала (рис. 1.3). На самом деле эти «черви» были частью минерала, и при этом такого малого размера, что их возможно разглядеть только с помощью электронного микроскопа, однако было выдвинуто предположение, что перед нами, не исключено, окаменелые останки марсианских бактерий, которые некогда обитали в этой каменной глыбе.

Рис. 1.3. Эти микроскопические образования, обнаруженные на поверхности марсианского метеорита ALH84001, были объявлены следами древней бактериальной жизни. Можно ли их считать окаменелыми останками микроорганизмов?

Исследователи, изучавшие ALH84001, соглашались, что это лишь предварительное заключение, но их подход не был легкомысленным. Червеподобные образования были далеко не единственным доказательством — в конце концов, ученые признавали, что они гораздо меньше обычных земных бактерий. Тем не менее эти образования не походили на неорганические формы: трудно было объяснить их присутствие микроскопическими особенностями породы, сформировавшимися под действием одних лишь физических сил. Поэтому исследователи приложили все силы и использовали двухмерные и трехмерные формы и паттерны — то, что ученые обычно называют морфологией, — в качестве частичного обоснования вывода о возможном наличии признака жизни.

Звучит разумно, не так ли? В конце концов, мы же наверняка можем отличить кристалл от живого существа, а насекомое от камня?

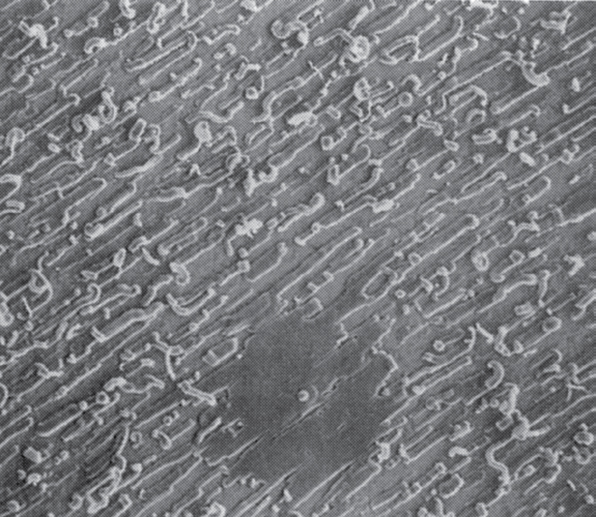

Можно подумать, что это так. Но взглянем на рис. 1.4. Вверху — раковины морских существ, которые называются диатомовыми водорослями (с ними мы вскоре еще встретимся). Внизу — микроскопические минеральные образования, полученные в пробирке без какого‑либо участия жизни. Можно ли с уверенностью сказать, какая из этих форм является «живой», а какая нет? А теперь посмотрим на рис. 1.5, где показаны микроскопические узоры, которые являются результатом такого же химического процесса, что и на рис. 1.4б. Ничего не напоминает?

Рис. 1.4. Можем ли мы отличить неорганические образования, полученные в результате исключительно химических процессов, от порожденных биологическими процессами?

а) Раковины морских микроорганизмов (диатомовых водорослей)

б) Структуры аналогичной сложности, которые, казалось бы, также свидетельствуют о присутствии живых организмов, но являются результатом исключительно химического процесса

Что же заставляет нас определять одни формы как созданные жизнью, а другие — как продукты неживого мира? Дерево, кролик, паук имеют довольно мало общего, если рассматривать их просто как формы, и все же мы без колебаний считаем их примерами живой морфологии. Почему?

Возможно, мы чувствуем в этих формах некую цель, замысел? Они, безусловно, «сложные», но что это означает? Они могут обладать определенной упорядоченностью или симметрией (двусторонняя симметрия животных, повторяющееся ветвление дерева), но это не все, так как несомненно, что именно в высокой степени упорядоченности и симметрии в начале процесса кристаллизации мы можем предположить отсутствие жизни. Даже если мы не способны дать точное определение живой формы, нам хотелось бы думать, что мы узнаем ее, когда увидим. Но так ли это?

Рис. 1.5. Микроскопические поверхностные узоры, аналогичные тем, что были обнаружены на поверхности метеорита ALH84001 (рис. 1.3), могут быть результатом только лишь химического процесса

В конце 1990‑х годов группа исследователей НАСА решила, что эту задачу, как и многие другие, лучше всего доверить компьютеру. Они полагали, что искусственный интеллект с большей вероятностью, чем мы, сможет отличить живое от неживого, и поэтому надеялись обучить компьютер распознавать жизнь только лишь по морфологическим характеристикам, используя для этого все примеры, которые удалось собрать на нашей планете. Предполагалось, что машина будет распознавать тонкие характеристики живой формы и выполнять их сравнение, а затем искать эти признаки при полетах на Марс или в другие потенциально пригодные для жизни миры. Они планировали очередной проект с высокой вычислительной нагрузкой, наподобие тех, в которых анализируются радиосигналы в поисках признаков внеземного разума2, когда для анализа данных задействованы домашние компьютеры добровольцев в свободное от работы время, только в данном случае запускался обучающий процесс с высокой вычислительной нагрузкой. Эта распределенная система должна была передавать полученные результаты в «мозговой центр» — компьютер, которому исследователи из НАСА предложили дать название «ЭВМ Д’Арси».

Это довольно забавно, поскольку такое название навеяно именем человека, который, на мой взгляд, больше, чем кто‑либо иной, поспособствовал подрыву представления о том, что жизнь имеет характерные формы, отличающие ее от неживых систем. Этим человеком был шотландский зоолог Д’Арси Томпсон, чья классическая работа «О росте и форме», впервые опубликованная в 1917 году, представляет собой первый формальный анализ паттернов и форм в природе. Этот труд прекрасно написан человеком большой эрудиции и совсем не похож на что‑либо, опубликованное прежде. Он опередил свое время на несколько десятилетий — и это обстоятельство в сочетании с его несомненным своеобразием привело к тому, что книга «О росте и форме» так и не стала толчком к возникновению морфологии как научной дисциплины. Долгое время никто не знал, что делать с этой книгой.

Книга «О росте и форме» бросает вызов наивному мнению, что неживые системы могут создавать только «простые», зачастую классические геометрические формы и очертания — например, призматические формы кристаллов или стандартные эллипсы планетарных орбит. Физика учит нас, что основные законы природы просты и симметричны, и поэтому кажется естественным ожидать, что их проявления обладают такими же характеристиками. По той же логике мы склонны представлять, что жизнь — это сложное и бесконечно гибкое воздействие, порождающее сложные формы, которые трудно охватить или описать с помощью геометрии.

Д’Арси Томпсон, напротив, утверждал, что формы жизни зачастую повторяют формы неорганического мира, и все они могут быть довольно простыми или, наоборот, восхитительно тонкими и сложными. Кроме того, многие из них обладают неоспоримой красотой, будь то элегантная платоновская красота, которую мы обнаруживаем в симметрии и упорядоченности, или же динамичная органическая красота живой природы. Несмотря на дерзновенный замысел создания ЭВМ Д’Арси, жизнь не оставляет характерных признаков в природных формах.

Книга Томпсона особенно привлекательна тем, что в его рассуждениях нет ничего сложного для понимания. Это формы, которые мы видим вокруг: спирали раковины улитки или головки подсолнуха, барочные завитки текущей воды, кружево облаков, полосы зебры, упорядоченное совершенство пчелиных сот. В своих трех книгах я рассмотрю множество других примеров, о которых Томпсон не упомянул или же сказал очень мало, — например, узоры на крыльях бабочек, волнистость песчаных дюн, ветвление деревьев и русел рек. В распоряжении науки сегодня имеются инструменты и концепции, позволяющие объяснить процессы создания таких вещей, и это подтвердило правоту Томпсона, чей подход заключался в поиске универсальных физических причин образования паттернов и упорядоченности и приоткрывал нам некую природную гармонию, пронизывающую и структурирующую весь мир.

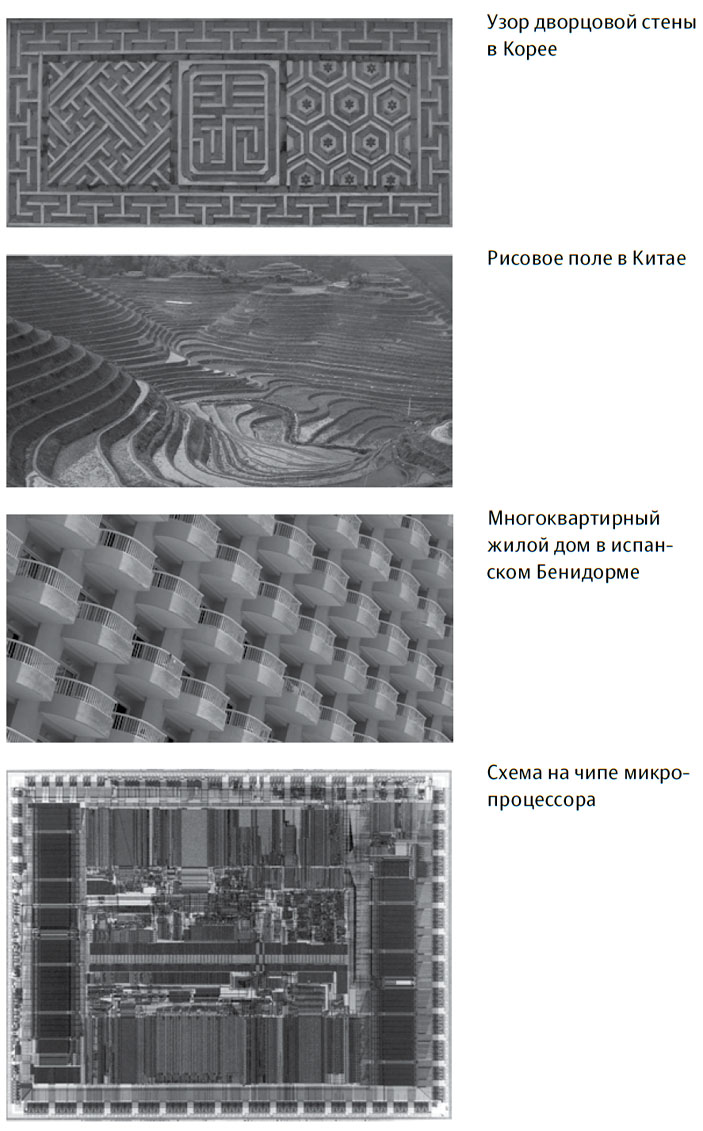

У загадки возникновения этих образований есть решения, которые одновременно удивляют и вдохновляют, а также опровергают наши представления о том, как создаются сложные формы и узоры. Многие из числа наиболее ярких примеров, которые мы встречаем вокруг себя, бесспорно, являются продуктом деятельности человеческих рук и ума — это паттерны, сформированные с помощью разума и с определенной целью, созданные по проекту. Схемы кирпичной кладки, ступенчатые террасы рисовых полей в Азии, монотонная регулярность городской застройки, тонкие трассировки микроэлектронных схем (рис. 1.6) — все они несут отпечаток рук их создателей. Из этих искусных творений мы извлекаем подсознательный месседж, состоящий в том, что украшение мира узорами и придание ему форм, которые доставляют нам удовольствие или приносят пользу, — это трудная работа. Она требует самоотверженных усилий и мастерства. Каждый фрагмент сложной картины должен быть кропотливо установлен на свое место — или нами самими, или силами природы в окружающем мире: так воробей строит свое гнездо или отдельные растения сплетаются в живую изгородь. Итак, мы приходим к неизбежному пониманию, что именно таким образом создается любая сложная форма.

Рис. 1.6. Создаваемые нами сложные паттерны по большей части являются результатом кропотливого труда, когда каждый элемент должен быть «вручную» установлен на свое место

Поэтому неудивительно, что многие натурфилософы прошлых веков, обнаружив в природе сложные формы, воспринимали их как Божий промысел и искусство. Среди них наиболее известен английский пастор Уильям Пейли, который в своей книге «Естественная теология» утверждал, что сложные приспособления, которые мы находим в живом мире в различных формах животных и растений, настолько изысканны, что не могут не быть продуктами направляющего разума. Жалкие отголоски этой идеи сохранились до наших дней в движении «Разумный замысел», но в свое время аргументы Пейли выглядели гораздо более обоснованными и последовательными, поскольку теория Дарвина об эволюции путем случайных мутаций и естественного отбора, которая дала объяснение тому, как явно выраженный «дизайн» может возникнуть в природе без участия дизайнера, появилась только во второй половине XIX века.

Вопреки обычному представлению дарвинизм не дал полного ответа на вопросы, о которых писал Пейли, поскольку преподобный считал, что принципы астрономии также демонстрируют признаки Божьей мудрости, проявляющейся, например, в физическом устройстве Солнечной системы и в стабильности, простоте и неторопливом движении планет по своим орбитам. Эти его аргументы не слишком убедительны, хотя следует признать, что современная космология в наши дни являет собой еще большее раздолье для тех, кто надеется обнаружить свидетельства Божьего замысла. Но Пейли мог бы обратиться ко многим наводящим на размышления примерам «дизайна» в природе, которые образовались без участия живого мира, и довольно удивительно, что он этого не сделал. Тот, кто смотрит на мир с такой же верой в божественного архитектора, как и Пейли, несомненно, должен прийти к выводу, что Он обладает неудержимым стремлением создавать красоту ради красоты. Иначе почему, например, снежинка — простой кристалл льда — создана столь причудливо? Почему облака выстраиваются на небе упорядоченными рядами, состоящими из пунктиров и точек? И может ли быть простым совпадением то, что мы постоянно встречаем одинаковые формы и узоры в местах, которые, казалось бы, не имеют ничего общего и даже не относятся к живой природе? Почему речные сети напоминают наши вены и артерии, а водовороты похожи на галактики, если не Бог выбрал эти мотивы орнаментов?

Я знаю, что нечестно выдвигать новые аргументы в духе Пейли только лишь для того, чтобы опровергнуть их. Но моя цель совсем не в этом. На мой взгляд, сам по себе тот факт, что эти орнаменты могут возникать и что они имеют общие элементы, совершенно не нуждаясь в Великом Дизайнере, гораздо более примечателен и волнующе интересен, чем представление о том, что они являются исключительно результатами труда космического ремесленника, ткущего природный ковер. Ведь именно так все и происходит. Мы не ожидаем, что сможем создать такие орнаменты, как на рис. 1.6, позволив красителям самопроизвольно организовываться в сложные узоры или доверив почве и камням самостоятельно сформировать террасы, готовые принять в себя воду и семена. Но подобные вещи действительно происходят, и таким образом природа умело плетет свои собственные узоры. Более того, мы обнаруживаем, что некоторые из природных узоров повторяются в совершенно разных ситуациях, как будто этот ковер соткан по образцу из архетипической книги дизайна, и его темы перекликаются друг с другом в различных частях этой ткани. Мы увидим, что артистизм природы спонтанен, но не произволен.

1 Леонард Нимой — американский актер, режиссер, продюсер, получивший широкую известность благодаря роли доктора Спока, наполовину землянина, наполовину инопланетянина, в фантастическом сериале «Звездный путь».

2 Проект под названием SETI@Home, что в переводе означает «Поиск внеземного разума на дому», является примером так называемой распределенной обработки данных.

Рис. 1.1. Мы ожидаем, что жизнь будет непременно похожа на нашу?