«Слухи о приостановке потепления преувеличены»

Интервью Бориса Штерна с Александром Чернокульским

«Троицкий вариант» №5(373), 7 марта 2022 года

Оригинал статьи на сайте «Троицкого варианта»

Главный редактор ТрВ-Наука Борис Штерн беседует о проблемах климата с Александром Чернокульским, ст. науч. сотр. Института физики атмосферы им. А. М. Обухова РАН, научным секретарем Научного совета РАН по проблемам климата Земли. Видео беседы см. на YouTube.

— Что в последнюю пару лет слышно нового об измерениях климата? Ходят слухи, что глобальное потепление приостановилось: куда дрейфует климат? И что интересного в связи с климатом произошло в общественно-научной жизни: есть ли новые документы, научные статьи?

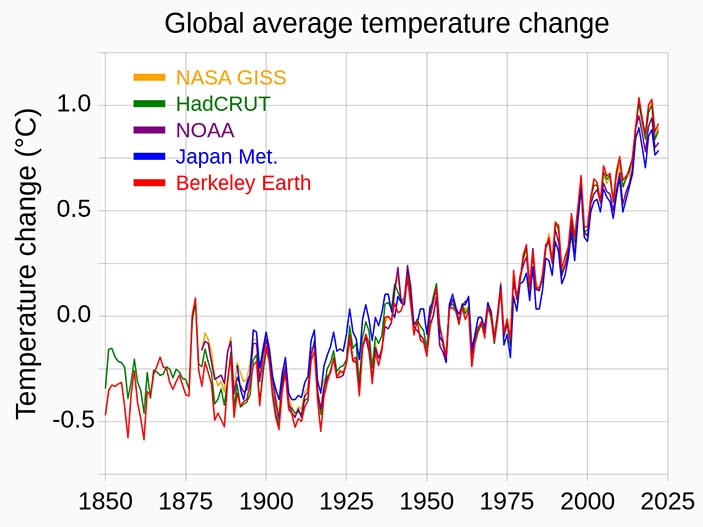

— Конечно, слухи о приостановке потепления преувеличены — к сожалению, оно никуда не делось и продолжается. Понятно, что каждый год не может быть теплее предыдущего. Сейчас уже третий год подряд в центральной части Тихого океана наблюдается такое редкое событие, как Ла-Нинья (La Niña) — холодная фаза колебаний температуры, противоположная Эль-Ниньо (El Niño). В годы La Niña температура на планете в целом немного ниже, чем в годы El Niño, с этим-то и связана «приостановка» потепления. Но ситуацию в отдельные годы сравнивать нельзя, следует брать более длительные периоды, например десятилетия. Последние двенадцать лет были самыми теплыми за всю 170-летнюю историю метеорологических наблюдений, и ситуация остается неизменной.

Что касается знаковых работ в области физики климата, то важнейшей из них стала серия статей, опубликованная в 2020–2021 годах1 и описывающая, куда уходит избыточное тепло. Сейчас есть энергетический разбаланс — приходит 340 Вт/м2, а уходит чуть меньше. Разница (по данным наблюдений — около 0,7–0,8 Вт/м2) со временем накапливается. За 30 лет детальных наблюдений удалось понять, что 90% избыточного тепла уходит в океан, по 4–5% забирают суша и лед, а 1% уходит в атмосферу. Остальные работы по климатологии в последнее время берут на себя регионализацию и детализацию результатов; очень много внимания уделяется критическим точкам2 — по сути, переходам системы из одного состояния в другое. Устойчивый ледник становится неустойчивым, устойчивый бореальный или тропический лес переходит в состояние вымирания... Такие работы дают инкрементную прибавку в знаниях — ничего суперкритичного я бы здесь не выделил.

Еще последние годы климатологи активно пытаются сузить размах в оценке чувствительности климата — это, грубо говоря, реакция температуры на удвоение углекислого газа: если в модели удвоить концентрацию CO2 и подождать сколько-то лет, пока климат не войдет в равновесие, то затем можно посмотреть, как увеличилась температура. Для такой оценки равновесия сейчас в научной литературе остается высокий диапазон, условно 2–4,5°. Мы понимаем, что чем больше в атмосфере углекислого газа, тем выше температура, но насколько? Ни палеоданные, ни наблюдения, ни модельные расчеты не дадут точного ответа, и нам приходится мириться с таким диапазоном. Но в последнее время эта оценка чувствительности сужается, и мы с уверенностью в 66%3 можем говорить о том, что она составляет 2,6–3,9°. Полностью более высокую чувствительность отбросить нельзя: последний эксперимент по сравнению климатических моделей CMIP6 показал4 чувствительность выше 5°, что насторожило ученых. Уже несколько лет в Карибском море ведется важный эксперимент EUREC4A («Эврика»)5: с судов и самолетов, используя зондирование, наблюдают за тем, как облака реагируют на изменения температуры. В некоторых моделях на выходе получалась высокая чувствительность как раз из-за реакции облаков на потепление: чем выше температура — тем ниже относительная влажность. Кучевые облака в тропических и субтропических пассатных регионах, грубо говоря, «высыхали» в моделях. Альбедный эффект у таких облаков сильный: они отражают часть солнечного света обратно в космос, и чем их меньше, тем выше отклик (чувствительность) показывают модели — больше 5°. Свежая работа 2022 года6 показала, что это не совсем так: эффект перемешивания (конвекции) уравновешивает «высыхание», и облака не уменьшаются так сильно, как предсказывают модели.

— Вы говорите о чувствительности к удвоению — об эффекте с колоссальными последствиями. Учитывая современные тенденции, когда оно наступит?

— Мы уже добрались от 280 до 415 — не то, чтобы удвоили, но преодолели 50-процентный барьер. В принципе, мы с вами должны успеть увидеть удвоение относительно доиндустриального уровня.

Статьи, которые я упомянул, важны, но никаких переворотов в климатологии не случилось. Знаменательна Нобелевская премия по физике 2021 года, половину которой получили Сюкуро Манабэ и Клаус Хассельман за климатическое моделирование и уверенную атрибуцию современных изменений климата к антропогенной деятельности. Как часто водится, Манабэ с Хассельманом — просто те, кто дожил до вручения Нобелевской премии. У истоков климатического моделирования стояло много людей; Сюкуро Манабэ был среди тех, кто предложил простые работающие модели климата в 1960-х годах и поспособствовал признанию климатологии «настоящей наукой». Нобелевская премия мира 2007 года, доставшаяся Альберту Гору и Межправительственной группе экспертов по изменению климата (МГЭИК), по сути своей всё же политическая, а вот «Нобелевка» по физике вопросов не вызывает.

Сейчас МГЭИК выпускает шестой оценочный доклад по изменению климата7 — важная веха, несмотря на то, что эта группа не занимается наукой, а лишь ведет обобщение результатов, увидевших свет после 2014 года, когда она сделала свой предыдущий доклад. В августе 2021 года вышел том по физическим основам изменения климата8, в феврале 2022 года появился том «Воздействие, адаптации и уязвимость»9, а летом мы увидели доклад по смягчению10 — что мы можем сделать, чтобы сгладить негативные последствия нашего воздействия на климат. Вскоре выйдет обобщающий оценочный том Synthesis Report11.

А осенью 2022 года вышел третий оценочный доклад об изменении климата на территории Российской Федерации12, подготовленный главным образом представителями Росгидромета. Российская академия наук в основном взяла на себя рецензирование, но среди авторов есть и несколько представителей РАН. На все эти документы можно опираться, принимая решения о дальнейших путях развития, адаптации к последствиям изменений климата.

— Климатология признана настоящей наукой, однако «климатические диссиденты» не сдаются, причем среди них есть один ученый, Александр Городницкий, — человек уважаемый, но уважаем мы его, правда, за другое... У него есть какие-то свои представления, согласно которым парниковый эффект действует совсем иначе и человечеству накопления углекислого газа не угрожают. Можете сказать конкретно, в чем Городницкий и поддерживающие его коллеги неправы?

— «Все счастливые семьи похожи друг на друга, а каждая несчастливая семья несчастлива по-своему...» В чем неправ каждый из диссидентов, надо разбирать отдельно. На самом деле, неплохо, что оппоненты есть, ведь расслабляться нельзя — все факты требуют проверки, и хорошо, что научная дискуссия продолжается. Но нужно следить, чтобы она не выходила за рамки науки: среди диссидентов есть как и настоящие климатологи, вроде Ричарда Линдзена, так и люди, в первую очередь занимающиеся другими областями. Городницкий прежде всего морской геолог. Насколько я помню, Александр Моисеевич оперирует адиабатической теорией, которую разработал океанолог Олег Сорохтин. Однако она не работает для атмосферы и ее радиационно-конвективного приспособления. Если посмотреть на модель Сорохтина, то в ней основной теплообмен между землей и атмосферой происходит благодаря конвективным потокам тепла. В реальности13 они — и поток скрытого, и поток явного тепла — составляют порядка 100 Вт/м2, а поток длинноволновой электромагнитной радиации от Земли в атмосферу составляет порядка 400 Вт/м2. В модели Сорохтина всё «с ног на голову»: потоки скрытого и явного тепла составляют 89%, и лишь 11% отводится на лучистую энергию. Цифры не соответствуют наблюдениям: разве что-то можно получить, используя неработающую модель? «Двигатель был очень похож на настоящий, но не работал» — здесь ровно то же самое. Причем наблюдения, определившие длинноволновый поток в 400 Вт/м2, проводились еще в СССР в 1970-х годах с использованием радиозондов.

— Тут сразу замечание: конвекция должна играть большую роль в любом случае, ведь если бы не она, то адиабатический профиль бы попросту не выполнялся. Могла бы быть температурная инверсия и другие неприятности...

— Конвекция действительно играет очень важную роль: вступи в дело инверсия, у нас был бы антипарниковый эффект. Наша атмосфера нагревается снизу, и профиль температуры падает с изменением высоты. Парниковый эффект работает за счет конвективно-радиационного приспособления. Понятно, что надо учитывать и то, и то, но надо понимать основное соотношение, а оно — в пользу длинноволновой радиации.

— Еще один аргумент климатических диссидентов: CO2 — фигня, всё делает испаряющаяся вода...

— Это хитрый довод: наполовину он соответствует действительности, наполовину нет. Углекислым газом пренебрегать не стоит, а вот водяной пар действительно является14 основным парниковым газом, создавая две трети эффекта парникового газа на планете. Еще четверть дает CO2, а остальное приходится на метан, закись азота, озон, фреон и т. п. Но парниковый эффект на Земле — 33°, а это почему-то уводится за скобки. Ну, давайте считать, что 22° дает водяной пар — кто спорит? Еще четверть дает CO2. То есть даже если просто посчитать на пальцах (это будет немного сложнее, чем кажется, — нужно принять во внимания обратные связи, формируемые водяным паром), то расчеты сойдутся. Четверть от 33° — восемь градусов. Сейчас мы усилили это значение на один градус — так и концентрация выросла с 280 частей на миллион до 415. В этом смысле скептики не очень корректны. Еще они любят говорить, что водяной пар не учитываются в моделях — безусловно, это не так.

Вообще со скептиками сложная история: есть те, кто честно верит, что ученые ничего не понимают и это заговор, а есть такие, кто заинтересован в том, чтобы быть скептиком. В США эту машину по отрицанию изменений климата (Climate Change Denial Machine15) раскрыли и хорошо задокументировали, показав, кто кого спонсировал и какими механизмами и вбросами продвигалось дело. Это было похоже 16 на кампанию табачных фирм, когда те решили подорвать авторитет медицинской науки, утверждая, что не все факты понятны и очевидны — используемые аргументы сходились один в один.

— Поставим мысленный эксперимент: убираем из расчетов CO2. Что происходит с водяным паром — остается ли он и будет ли создавать парниковый эффект?

— По идее, он остаться должен: работы, которые я смотрел17, утверждали, что он останется. Но здесь проблема в том, что полностью убрав углекислый газ, мы перейдем в область отрицательной температуры, лишившись воды в жидком состоянии.

— Будет ли достаточно ресурсов, чтобы поддерживать биосферу?

— Да, это вопрос. С другой стороны, не может быть так, чтобы атмосфера была, а CO2 не было. Это будет противоречием. Может возникнуть ситуация вроде марсианской, где парниковый эффект обеспечивается водяным паром и льдом, составляя порядка 10°. Не нужно забывать и то, что Марс находится дальше от Солнца: на Венере парниковый эффект — 477°. Земля находится в комфортном состоянии относительно светимости Солнца и удаленности от него: прежде всего не реализуется убегающий парниковый эффект — у нас нет такого количества воды и углерода, когда Земля за счет положительных обратных связей усиливает парниковый эффект.

— Там, по-моему, могут вступить в действие карбонаты, как на Венере... В них куда больше углерода.

— Работы, которые я видел18, показывают, что до Венеры нам, к счастью, не дотянуть.

— По поводу воды: не получится ли так, что если убрать CO2, то количество водяного пара в атмосфере упадет просто из-за понижения температуры и всё замерзнет?

— Да, такой сценарий реален. Вопрос хороший: навскидку не вспомню, но уверен, что проводились эксперименты с моделями, где углекислый газ убирался и можно было наблюдать реакцию водяного пара. Тогда его концентрация понизится вместе с температурой, так как воздух будет более холодным, и, в принципе, мы можем прийти к выводу, что на экваторе температура будет выше нуля. А вот что будет с океаном и переносом тепла от экватора к полюсам — другой хороший вопрос.

— Не могло ли такое уже происходить во время оледенений?

— По этому поводу до сих пор ведутся споры: не совсем понятно, что происходило во время оледенений. Переходы к Белой Земле (английский термин — Snowball, «Земля-снежок») могли происходить по-разному. CO2 определенно не уходил в ноль, но предполагается, что в такие времена падала светимость Солнца и какую-то роль могла, например, играть космическая пыль. Как я понял, до сих пор нет ясного ответа, как появлялась «Земля-снежок». Падения углекислого газа точно не было: все-таки резко сокращалась приходящая солнечная радиация. Может быть, в дело вступали аэрозоли или вулканы извергались с чрезвычайной силой...

— Прогнозы дают (или давали, во всяком случае) довольно большой разброс. Сохраняется ли он в разных моделях? Сходится ли он к какому-то общему консенсусу?

— Разброс зависит от устройства самой модели. Неопределенности прогноза посвящен ряд интересных работ19: на ближайшие десять лет она процентов на восемьдесят зависит от внутренней изменчивости климата. Модели не попадают в фазы океанических течений, выдавая разные результаты. На масштабе от 10 до 50 лет основные различия связаны с расхождениями непосредственно между моделями: какая-то более чувствительная, какая-то — не столь, в одной одна схема облаков, в другой — другая, где-то ячейки детальнее... Всё зависит от того, все ли обратные связи прописаны. На масштабе свыше 50 лет основные различия связаны уже со сценариями. Результат следует ожидать, ориентируясь на то, что заложено в модель. Что мы закладываем? Траекторию изменения общества, которую нам дают коллеги, представители общественных наук. Как будут меняться урбанизация, выработка энергии, структура энергетики, сельское хозяйство? В зависимости от всего этого следует ожидать те или иные эмиссии парниковых газов и тот или иной радиационный форсинг, который, собственно, непосредственно в моделях так или иначе трансформируется в температуру. В зависимости от эмиссии парниковых газов, аэрозолей мы получаем разные отклики в разных моделях. Всё вместе это дает существенную «вилку» в прогнозах, которая за последние годы вовсе не уменьшилась, а, напротив, от пятого отчета к шестому даже выросла — это из-за того, что ряд моделей показывает подозрительно высокую чувствительность.

— Можете ли вы качественно охарактеризовать разницу между прогнозами самой страшной и самой мягкой модели?

— Возьмем конец века (в ближайшие десять лет изменчивость, скорее всего, будет играть бо́льшую роль от года к году). К этому времени самый мягкий сценарий описывает удержание потепления в 1,5°, что, увы, совершенно нереально. Глобально температура вырастает, соответственно, на 1,4–1,6°. Самый жесткий сценарий пророчит рост глобальной температуры на 3,5–6°. Для России эти среднегодовые цифры нужно умножить на 2,5. Если говорить про зиму, то температура может вырасти на 18–19° в северных широтах при агрессивном сценарии: –40° может превратиться в –20°. Летом же потепление будет гораздо более слабым. Кроме того, потепление будет более сильным ночью, и более слабым — днем. Самым опасным последствием, конечно, будет рост уровня океана: 0,5 м при мягком сценарии и метр при агрессивном.

Наборы данных о средней глобальной температуре от NASA, NOAA, Berkeley Earth и метеорологических бюро Великобритании и Японии демонстрируют существенное согласие в отношении прогресса и масштабов глобального потепления: все парные корреляции превышают 98%

При этом надо понимать, что это не значит, что в 2101 году у нас всё закончится — просто модели не рассчитывают дальше. Я забыл сказать: из последних открытий надо принять во внимание ряд важных статей20, которые помогли нам замкнуть баланс, а до этого не до конца был определен вклад всех компонент, влияющих на рост океана. Если в конце XX века вклад объемной и массовой компонент был сопоставим, а по косвенным признакам в середине XX века объемные компоненты оказывали большее влияние, то сейчас массовая компонента — таяние Гренландии, таяние Антарктиды, таяние горных ледников — дает 2/3 роста океана. В агрессивном сценарии это таяние ускорится, и мы получим метр к концу XXI века и где-то 3 м к концу XXIII века. Но в шестом оценочном докладе МГЭИК оставлена траектория «с небольшой вероятностью, но с большими последствиями» (low likelihood, high impact scenario). Не до конца можно исключить развитие событий с неустойчивостью Восточно-антарктического ледяного щита. Он будет таять сотни и тысячи лет, но этот процесс будет нарастать. Не хотелось бы называть его необратимым: ситуация с Восточной Антарктикой не до конца понятна (там лед вроде бы стал устойчивым, даже пошло нарастание), а Западная Антарктика с Гренландией всё больше фигурируют в трудах, описывающих обратимость и необратимость ледяных щитов. Есть риск, хоть и маленький, что и Восточная Антарктика будет таять — так к концу XXIII века рост уровня океана может достичь 12 м. Это, видимо, и есть самая страшная модель, идущая по пути неустойчивости ледяных щитов. Впереди много неизвестного, мы стоим в зоне неопределенности.

— Есть ли какие-то радикальные способы противостоять очень плохим сценариям? В «Ответах на вопросы трудящихся»21 мне попался вопрос: «Как противостоять потеплению, есть ли какой-то радикальный метод охладить Землю?». Я ответил, что есть очень дешевый и плохой способ — ядерная зима. Но есть ли способы побороть потепление без вредных последствий, пусть и дорогие? Я слышал про захоронение CO2, про распыление аэрозолей...

— Такие методы существуют. Только прежде хотел бы добавить к ремарке про ядерную зиму: поверхность сначала надо сильно нагреть, устроив сначала ядерное лето с сильными пожарами и выбросом аэрозолей, а потом уж довершив дело ядерной зимой.

Что же касается противодействия, то у нас есть два пути. Первый и основной путь, о следовании которому мы пытаемся договориться (пусть и с низкой договороспособностью — во главу угла одно лишь изменение климата не поставишь, надо думать и о другом), — снижение углеродного следа. Многим странам проделать это не так-то просто: не все столь развиты технологически, да и конфликт интересов вступает в дело. Так что разрабатываются и другие пути. Один из них я бы назвал конвенциональным (ведь есть понимание, что он будет внедряться): пытаться извлечь из атмосферы углекислый газ (carbon dioxide removal), который мы уже когда-то добавили. В этом плане на ум тут же приходят зеленые насаждения: лесопосадки и лесовосстановление сейчас пользуется популярностью. Но этот путь улавливания углерода неустойчив, ведь случись в новоявленных лесах пожар — углерод попадет обратно. Пожары в Якутии в 2021 году дали половину годовых антропогенных эмиссий CO2 России. Так что разрабатываются другие методы, например прямого улавливания или распыления минералов (скажем, оливинов), которые при попадании на них кислотного дождя образуют карбонатные ионы, стекающие вместе с водой на дно океанов (это так называемое химическое выветривание). Здесь мы имеем дело с абиотической цепочкой углеродного цикла, которую пробуем усилить. В этом есть немало минусов: сама пульверизация такой пыли дорого обходится и вредит здоровью. Можно ловить углекислый газ напрямую, совмещая биоэнергетику с захватом и удалением СО2. Да, можно культивировать некую быстрорастущую породу, затем срубать и сжигать ее — получать энергию, а во время сжигания улавливать в трубе весь CO2, отправляя его затем в геологический резервуар, где надежно хранить и следить, чтобы он не вышел обратно. Геологическим резервуаром может послужить бывшее вместилище нефти или газа. Норвежская компания Equinor (бывшая Statoil) уже запустила у себя проект по захоронению CO2. Надо сказать, что пока таким занимаются в основном нефтяники, улавливая углекислый газ у себя в трубе, а затем закачивая его в пласт, чтобы добыть больше нефти и газа. Здесь, конечно, не климатическая логика, а строго коммерческая: ловим CO2, чтобы добавить еще больше этого же вещества в атмосферу! Потенциал всех таких методов не очень высок и насчитывает 10–15 млрд тонн СО2 в год в далекой теории, в то время как добавляем мы порядка 40 млрд тонн. Пока же мы такими методами, не вышедшими из стадии R&D, уловили лишь 1–2 млн тонн. Мне кажется, что это золотая жила будущего, куда могли бы пойти венчурные инвестиции.

Есть, как вы сказали, и неконвенциональный путь — использовать аэрозоли. Грубо говоря, тогда мы боремся не с причиной недуга, а с его симптомами, пробуя уменьшить приходящую солнечную радиацию. Истории из этой области в основном теоретические и не совсем понятно технологически, как это реализовать. Так, предлагается распылить лунную пыль между Землей и Солнцем или поставить в точке Лагранжа множество зеркал и отразить небольшую долю солнечного света. Более реальным представляется запуск сульфатных аэрозолей в стратосферу с помощью аэростатов или самолетов. Существенный минус всех этих подходов в том, что хоть температура и понижается, но на растения оказывается немедленное воздействие, ведь фотосинтетически активная радиация снизится. Это в свою очередь повлияет на биопродуктивность флоры и на продовольственную безопасность. Сульфатные аэрозоли в стратосфере — это еще и воздействие на озоновый слой и на осадки: расчеты с климатическими моделями показывают, что хотя температура стабилизируется, но осадки станут более редкими, а климат на Земле — более сухим.

Можно попытаться изменить альбедо на поверхности, устанавливая белые крыши в городах, но эффект будет большей частью локальным. Тут на ум приходит биоинженерия: когда мы разрабатываем новые сорта условной пшеницы или кукурузы, то можно отдавать предпочтение сортам с более светлыми листьями. Огромные сельхозполя можно засадить новыми культурами, у которых альбедо выше. Правда, расчеты говорят, что надо повысить альбедо всех городских и всех сельхозобластей на 10%, чтобы потепление стабилизировалось — величина существенная, практически фантастическая.

Пожалуй, самый щадящий метод — воздействие на облака нижнего яруса над океанами. Тут нам нужны слоисто-кучевые холодные облака, висящие над холодными течениями океана — Перуанским, Калифорнийским. Большие поля таких облаков белые, очень яркие, хорошо отражают солнечный свет обратно в космос, а под ними — темный океан. Если таких облаков станет меньше, то потепление усилится, а если сделать их более яркими, то альбедо увеличится — солнечный свет будет эффективнее отражаться. Ученые заметили, что когда пароходы проходят под такими облаками, то аэрозоль из трубы, выступая ядрами конденсации, делает эти облака более яркими и более долгоживущими. Капельки становятся более мелкими и лучше отражают солнечный свет. Так появилась идея сделать под облаками установки, которые бы буквально добывали соль из морской воды, отправляли бы ее в облака, делая их более белыми. Расчеты с моделями показывают, что можно стабилизировать температуру, не оказывая негативного влияния на химию атмосферы. Не будет и снижения приходящей солнечной радиации к сельхозполям. Такой вот «засев облаков», так называемый marine cloud brightening. Метод действительно щадящий, но насчет его реализуемости говорить не возьмусь: кто будет делать эти установки, пока что лишь нарисованные на компьютерах, — большой вопрос. Но скорее всего именно этому методу человечество уделит внимание, если глобальное потепление всё больше и больше будет занимать повестку дня, когда угроза разрушения условного ледового щита Гренландии будет совсем рядом, а уровень океана будет прибавлять по 5–6 мм в год... Тогда на какое-то время можно заняться воздействием на облака — до тех пор, пока мы не стабилизируем концентрацию парниковых газов, не перейдем на углеродную нейтральность.

— Вопросы кончились. Не хотите ли что-нибудь сказать в заключение?

— Говорить о климате непросто. Раньше эта дисциплина была чисто научной, без вкрапления политики, а сейчас дела обстоят иначе. Труднее стало заниматься популяризацией знаний о климате: на тебя смотрят как на «человека заинтересованного». Рассказываешь о далеких звездах — никто и не думает, что ты мог подделать данные, что у тебя есть какой-то шкурный интерес. А с климатом такое не получается: то и дело слышишь обвинения в том, что «вы тут вообще всё фальсифицируете». «Ну конечно, — отвечаю я, — с утра сажусь за компьютер и прибавляю ко всем данным по планете одну сотую, дабы тренды сошлись». Полный бред, который действительно мешает работе, но что поделать? В такую эпоху живем. Да и сама наука климатология расширилась. Тут и юристы-климатологи, и экономисты-климатологи, а климатологов — представителей естественных наук — как будто стало меньше.

Раньше с подобным пришлось столкнуться экологии, которая проделала путь от сугубо биологической науки до некого нарицательного расхожего понятия о «загрязнении окружающей среды».

Напоследок скажу: доверяйте ученым, все-таки они, занимаясь наукой, остаются чистоплотными. Ради нее они и начали когда-то трудиться, и ради нее продолжают стараться по сей день.

1 Von Schuckmann K. et al. Heat stored in the Earth system: where does the energy go? Earth System Science Data, 7 сентября 2020 года.

2 Armstrong McKay D. et al. Exceeding 1.5°C global warming could trigger multiple climate tipping points. Science, 9 сентября 2022 года.

3 Sherwood S. et al. An Assessment of Earth's Climate Sensitivity Using Multiple Lines of Evidence. Reviews of Geophysics, 22 июля 2020 года.

4 Zelinka M. et al. Causes of Higher Climate Sensitivity in CMIP6 Models. Geophysical Research Letters, 3 января 2020 года.

6 Vogel R. et al. Strong cloud–circulation coupling explains weak trade cumulus feedback. Nature, 30 ноября 2022 года.

8 Climate Change 2021: The Physical Science Basis.

9 Climate Change 2022: Impacts, Adaptation and Vulnerability.

10 Climate Change 2022: Mitigation of Climate Change.

11 AR6 Synthesis Report: Climate Change 2023.

12 Третий оценочный доклад Росгидромета об изменениях климата и их последствиях на территории Российской Федерации (2022 г.).

13 Wild M. et al. The energy balance over land and oceans: an assessment based on direct observations and CMIP5 climate models. Climate Dynamics, 11 декабря 2014 года.

14 Schmidt G. et al. Attribution of the present-day total greenhouse effect. Journal of Geophysical Research, 16 октября 2010 года.

15 Dunlap R., McCright A. Climate changes denial: sources, actors and strategies. Routledge Hangbook of Climate Change and Society. Abington, UK: Routledge, 2010.

16 Oreskes N., Conway E. Merchants of doubt : how a handful of scientists obscured the truth on issues from tobacco smoke to global warming. New York: Bloomsbury Press, 2010.

17 Latice A. et al. Atmospheric CO2: Principal Control Knob Governing Earth’s Temperature. Science, 15 октября 2010 года.

18 Wolf E., Toon O. Delayed onset of runaway and moist greenhouse climates for Earth. Geophysical Research Letters, 14 декабря 2013 года.

19 Lehner F. et al. Partitioning climate projection uncertainty with multiple large ensembles and CMIP5/6. Earth System Dynamics, 29 мая 2020 года.

20 Horwath M. et al. Global sea-level budget and ocean-mass budget, with a focus on advanced data products and uncertainty characterisation. Earth System Science Data, 7 февраля 2022 года.

21 Штерн Б. Ответы на вопросы трудящихся. «Троицкий вариант» №3(371), 07 февраля 2023 года.

-

Сейчас есть энергетический разбаланс — приходит 340 Вт/м2, а уходит чуть меньше. Разница (по данным наблюдений — около 0,7–0,8 Вт/м2)

Ничё не понял. Получается дисбаланс 0.2% - по закону Стефана-Больцмана энергетическая светимость ~ T^4, то-есть Земле достаточно повысить температуру на 0.05% чтобы компенсировать разбаланс. а это 0.15C.

Откуда берутся 2-5С потепления?

учитываются? Или все это типа "повернем реки в пустыню"?

Вообще говоря, самым эффективным способом устаканить ситуацию было бы снижение численности населения и уход от засилия потреблятства.

«Ну конечно, — отвечаю я, — с утра сажусь за компьютер и прибавляю ко всем данным по планете одну сотую, дабы тренды сошлись»тут Чернокульский сказал важную вещь - достаточно изменить (определённым образом) параметры модели на 1%, чтобы получился нужный результат.

Напоследок скажу: доверяйте ученым,наука - не предмет веры, а предмет аргументации, с которой у антропогенщиков не всё хорошо.

Но дело даже не в этом. они преподносят потепление как страшное зло. но лично я для РФ вижу только один минус - растает лёд и вражеский флот начнёт плавать побывшему ледовитому океану как по какому-нибыдь карибскому морю, надо будет реагировать. как говорил Светоч ГБО, "в небе Боннер на земле Хайкин, на воде шестой флот, под водой Украина". а в остальном пока только хорошее. улучшится климат и сельское хозяйство. у противника климат ухудшится. некоторые маленькие, но зловредные враги вообще могут оказаться под водой. что в этом плохого?

Разброс зависит от устройства самой модели. Неопределенности прогноза посвящен ряд интересных работ19: на ближайшие десять лет она процентов на восемьдесят зависит от внутренней изменчивости климата. Модели не попадают в фазы океанических течений, выдавая разные результаты.Пфф.

Вот когда "модели"® будут предсказывать приход Эль/Ля Ниньи хотя бы с 95%-ой вероятностью, вот тогда можно будет, наконец, ИСПОЛЬЗОВАТЬ эти Модели. Выдайте ужЕ хоть одну, но рабочую!!11

А пока разговор про пустое... И (ставшее уже постоянным) обычное очковтирательство. ¬¬

_200.jpg)

problembo.com