Диалекты зябликов

Задача

В фильме «Моя прекрасная леди» есть сцена, в которой главный герой профессор Хиггинс, лингвист, на слух определяет, откуда люди родом, по их произношению. У биологов есть свой «профессор Хиггинс» — этолог Питер Марлер (Peter Marler), исследователь языка животных. В середине прошлого века он изучал пение зябликов (Fringilla coelebs) и выяснил, что у них есть стойкие отличия в пении между разными географическими регионами — диалекты.

Большинство песен зяблика устроено так: вначале идет одна или несколько разных трелей (серий одинаковых нот), а в конце звучит заключительная громкая фраза — «росчерк». Для того чтобы описывать песни разных диалектов, Марлер использовал схемы, которые позволяли графически изображать общий «рисунок» трели и росчерка. Трели он обозначал линиями: горизонтальными, если трель исполнялась на одной ноте, или наклонными — восходящими или нисходящими, — если трель постепенно повышалась или понижалась. Соседние трели, отличающиеся друг от друга по высоте, обозначались линиями на разном уровне. Если трели состояли из двойных нот, то есть из чередования более высокой и более низкой ноты, они обозначались не линиями, а кружками на разной высоте. Таким же образом он обозначал и «росчерки» — кружками, как бы расположенными на воображаемом нотном стане.

Представьте себя Питером Марлером, послушайте записи песен шести зябликов и подберите для каждой из них трели и «росчерк» из предложенных схем.

Песня 1, песня 2, песня 3, песня 4, песня 5, песня 6.

Подсказка

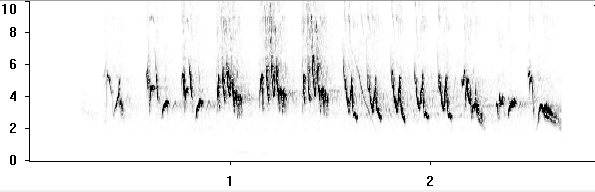

На следующих рисунках представлены сонограммы (развертки частоты по времени) загаданных песен. Вертикальная шкала — килогерцы, горизонтальная — секунды.

Песня 1

Песня 2

Песня 3

Песня 4

Песня 5

Песня 6

Решение

Послесловие

В наши дни отличительные черты птичьих песен ищут обычно не на слух, а при помощи сонограмм, которые вы видели в подсказке. Визуализацию пения птиц или вашего собственного голоса легко получить, воспользовавшись компьютерными программами, в том числе и бесплатными (например, Avisoft или Praat). Сонограммы значительно информативнее, чем схемы: сравните, например, трели из песен 1 и 5, которые описываются одной и той же схемой В. Однако для различения диалектов схем Питера Марлера вполне достаточно.

Изучая географическую изменчивость в пении птиц одного вида, можно порой обнаружить очень интересные вещи. Мне, например, очень нравится история про диалекты обыкновенных овсянок (Emberiza citrinella).

В XIX веке овсянки были интродуцированы из Великобритании в Новую Зеландию. Переселенцы завозили их туда специально, руководствуясь как романтическими побуждениями (красиво поют, напоминают о родине), так и практическими (ловят насекомых). История переселения овсянок подробно задокументирована: известно, сколько было птиц, в каких районах Британии они были пойманы и где выпущены. Сейчас овсянки расселились по всей Новой Зеландии — они многочисленны, хорошо себя чувствуют и разнообразно поют. В настоящее время у них насчитывается семь диалектов (типов песен), пять из которых на Британских островах вообще не встречаются (см. иллюстрацию).

Однако все эти пять типов песен были описаны и на территории континентальной Европы. Вряд ли они могли возникнуть там и в Новой Зеландии независимо друг от друга — тем более, что некоторые из них распространены в Европе очень широко. Также маловероятно (поскольку противоречит историческим данным), что носители отсутствующих в Британии диалектов происходят от птиц, завезенных из других европейских стран. Скорее всего, эти типы песен были обычны для овсянок Великобритании в XIX веке, но затем там исчезли. Как видно из карт, разнообразие диалектов в Великобритании ниже, чем в Новой Зеландии. Это связывают с тем, что в последние десятилетия XX века численность овсянок сильно снижалась, что сказалось на их генетическом — а также и певческом — разнообразии.

Получается, что новозеландские экспатрианты — овсянки «говорят» на тех «староанглийских» (и одновременно европейских) диалектах, которые у них на родине уже давно вышли из употребления.

Похожий феномен встречается и в человеческих языках — например, в английских колониальных диалектах сохраняются черты, которые в их прототипах на родине давно утрачены. Приведу два примера из книги «Наследие колониального английского языка». В аппалачском диалекте (Appalachian English), испытавшем сильное влияние шотландских переселенцев, обосновавшихся первоначально в Северной Ирландии, а в XVIII веке перебравшихся в США, еще употребляются сдвоенные модальные глаголы (She might could come tomorrow — Она могла бы прийти завтра). Ранее такая конструкция была характерна для англо-шотландского языка. Аналогичное происхождение может иметь и слово anymore в позитивном контексте (They go to Florida on their holidays anymore — Они не ездили на каникулах во Флориду, а теперь едут), сохранившееся в США в диалектах центральной региональной группы (Midland American English).

Подробнее почитать о проекте, посвященном диалектам овсянок, и даже поучаствовать в сборе научных данных можно на сайте Yellowhammers.net («Овсянки»).

Идея сравнения Питера Марлера с Генри Хиггинсом взята из лекции Терезы Петрусковой.

Последние задачи

Спектрограммы (схемы) и буквенные обозначения типов песен обыкновенных овсянок в Великобритании и Новой Зеландии. По центру — два совпадающих типа песен. Иллюстрация из статьи P. Pipek et al., Dialects of an invasive songbird are preserved in its invaded but not native source range, Ecography, 41, 2018.