Самые справедливые выборы

Выборы в разных форматах проходят повсеместно. Иногда результаты выборов не признаются значительной долей избирателей, а иногда они объективно описывают реальное волеизъявление большинства. В этой задаче мы рассмотрим выборы с точки зрения математики и покажем, что если потребовать от этого процесса всего лишь двух естественных и вполне очевидных свойств, то получится неожиданный вывод. Но сперва формализуем, что мы будем понимать под выборами, и что такое справедливость применительно к выборам.

Допустим, что в выборах участвует несколько кандидатов и что у каждого избирателя есть некоторый рейтинг этих кандидатов, то есть список, в котором кандидаты расставлены в порядке убывания личных предпочтений избирателя. Рассмотрим пример, когда кандидатов трое: Вашингтон, Франклин и Джефферсон (хотя все дальнейшие рассуждения работают и для большего числа кандидатов). Тогда рейтинг кого-нибудь из избирателей может выглядеть так: «Франклин > Вашингтон ≥ Джефферсон». Подобные рейтинги, в которых всех кандидатов можно выстроить в один ряд в порядке убывания предпочтений, называют транзитивными.

Заметим, что в привычных нам выборах, где каждый избиратель отдает свой единственный голос за одного кандидата, тоже работает описанный формализм, а предпочтения избирателей являются транзитивными. Если избиратель хочет проголосовать за, например, Джефферсона, то это означает, что его рейтинг выглядит так: «Джефферсон > Франклин = Вашингтон (= ...)».

Под выборной системой мы будем понимать методику учета рейтингов (предпочтений) всех голосующих, которая на выходе дает суммарный рейтинг, соответствующий «мнению большинства». Если говорить на чуть более математическом языке, то выборы — это некоторая функция, которая берет на вход предпочтения всех избирателей, а на выходе строит по этим данным некий рейтинг коллективного предпочтения.

Частным случаем такой системы является суммарный подсчет голосов за каждого кандидата, который используется в России. Другим частным случаем выборной системы является, например, просто случайная итоговая подборка кандидатов, которая никак не учитывает мнение избирателей.

Какими свойствами должна обладать выборная система, чтобы ее можно было назвать справедливой? Во-первых, логично предположить, что если абсолютно все избиратели предпочитают первого кандидата второму, то итоговый результат должен это отражать, то есть в итоговом протоколе выборов первый кандидат будет стоять выше второго. Такое свойство называется единогласностью. Во-вторых, и это тоже вполне логично, положение двух кандидатов друг относительно друга в итоговом рейтинге должно зависеть лишь от их взаимного расположения в рейтингах предпочтений избирателей, и не должно зависеть от положения остальных кандидатов. Это означает, что если по итогам выборов оказалось, что один кандидат обогнал другого, то точно такой же итог был бы, если бы в бюллетень был добавлен (или, наоборот, исключен) какой-то третий кандидат. Второе свойство называют независимостью от нерелевантных альтернатив (или бинарной независимостью).

Выборы, которые удовлетворяют этим двум свойствам, будем считать справедливыми.

Задача

Докажите, что единственной справедливой системой выборов с точки зрения предложенного определения является диктатура, то есть система, в которой исход выборов полностью определяется предпочтениями одного человека (а предпочтения остальных никак не учитываются).

Подсказка 1

Легче всего это сделать для выборов с тремя кандидатами, хотя результаты применимы и для большего их числа.

Подсказка 2

Допустим, сначала все избиратели в своих личных рейтингах ставят Линкольна на первое место, а Франклина — на последнее. Как будет выглядеть итоговый результат выборов с такими рейтингами? Как будет меняться результат выборов, если избиратеои один за другим станут менять Линкольна и Франклина местами?

Решение

Пусть у нас всего шесть избирателей. Сначала разберемся, что происходит, когда кандидатов всего двое: пусть Вашингтон (W) соревнуется с Джефферсоном (J), а про Франклина (F) ненадолго забудем.

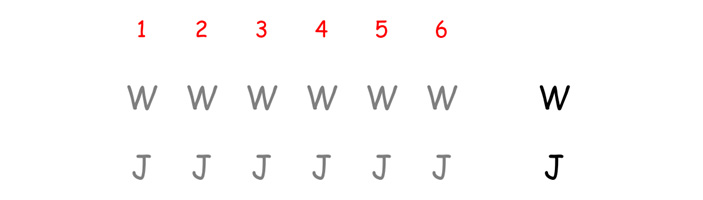

Заметим, что если все избиратели предпочитают Вашингтона Джефферсону (то есть в их рейтингах W ≥ J), то и в итоговом протоколе справедливых выборов по правилу единогласности будет W ≥ J. Эта банальная ситуация показана на рис. 1. Если же все избиратели, наоборот, предпочитают Джефферсона Вашингтону (у всех J ≥ W), то, очевидно, и в итоге Джефферсон должен победить Вашингтона.

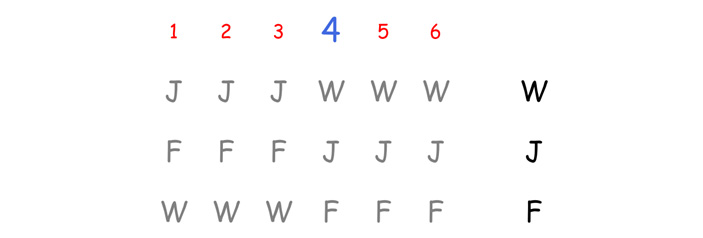

А теперь давайте посмотрим, что будет происходить в динамике: начав с ситуации, когда все за Вашингтона, проследим, что будет происходить, если избиратели начнут по очереди менять свои личные рейтинги. Как будет при этом меняться итоговый результат? Ясно, что сначала Вашингтон будет по-прежнему побеждать, а в конце, когда все избиратели поменяют свои предпочтения, должен победить Джефферсон. Это значит, что есть некоторый голосующий i (в нашем случае 1 ≤ i ≤ 6), которого мы назовем ключевым для пары W и J, после изменения голоса которого Вашингтон и Джефферсон меняются местами в итоговом протоколе выборов. У нас i = 4 (рис. 2).

Рис. 2.

Теперь вспомним про Франклина и рассмотрим левый случай на рис. 2 (когда в рейтинге ключевого кандидата W ≥ J). Пусть Франклин находится в середине рейтинга для избирателей с номером i < 4 и на последнем месте для избирателей с номером i ≥ 4 (рис. 3). Каким будет результат выборов? Вспомним, что до появления Франклина Вашингтон побеждал Джефферсона. Выборы у нас справедливые, поэтому этот исход не должен измениться из-за свойства бинарной независимости. Также мы видим, что для всех избирателей J ≥ F. Из свойства единогласности следует, что и в итоговом результате должно быть J ≥ F. Таким образом, итоговый протокол будет выглядеть так: W ≥ J ≥ F.

Рис. 3.

Если четвертый избиратель решит поменять местами W и J, то итоговый результат поменяется на J ≥ W ≥ F (рис. 4), так как этот избиратель является ключевым для пары (W, J), а относительное положение в парах (J, F) и (W, F) в индивидуальных рейтингах не меняется. Обратите внимание, что личный рейтинг ключевого избирателя снова совпадает с итоговым.

Рис. 4.

Чтобы понять, насколько властен этот ключевой избиратель, давайте попробуем повлиять на итоги выборов, варьируя голоса остальных избирателей. Например, поменяем местами в их личных рейтингах Франклина и Джефферсона (рис. 5). Изменился ли результат?

Рис. 5.

Относительные положения W и F в индивидуальных рейтингах не изменились, поэтому в итоговом протоколе по-прежнему останется W ≥ F (из-за независимости от нерелевантных альтернатив). Также не изменились и относительные положения J и W, значит, в итоговом протоколе будет J ≥ W. Получается, что результат никак не меняется и всегда побеждает Джефферсон. И это при том, что избиратель под номером 4 единственный, кто ставит его на первое место в своем личном рейтинге. Получается, что до тех пор, пока в личном рейтинге ключевого голосующего J ≥ F, мнения остальных избирателей по этому поводу никак не учитываются в итоговых результатах голосования.

Итак, что же мы только что доказали? Мы показали, что для любой пары кандидатов (в нашем случае ими были Вашингтон и Джефферсон) существует ключевой избиратель, который однозначно диктует положение третьего кандидата в итогах голосования вне зависимости от мнения остальных.

Но из существования ключевого избирателя для любой пары кандидатов наличие диктатора само по себе не следует, ведь, теоретически для разных пар кандидатов этот ключевой избиратель может быть разным. Тем не менее, оказывается, что ключевым всегда оказывается один и тот же избиратель (как раз потому, что он фактически диктует положение F в рейтинге). Это легко показать, проведя рассуждения аналогичные тем, что были изложены выше. Получается, что личный рейтинг этого ключевого избирателя полностью определяет итоговый результат выборов.

Послесловие

Разобранная выше задача давно уже стала классическим результатом. Впервые она была сформулирована и доказана американским математиком и экономистом Кеннетом Эрроу в его диссертации в 1951 году. Сейчас ее называют теоремой Эрроу о невозможности демократии или парадоксом Эрроу. Полное доказательство (даже три разных) для общего случая можно прочитать в статье J. Geanakoplos, 2005. Three Brief Proofs of Arrow's Impossibility Theorem.

Теорема фактически утверждает следующее. Если предпочтения людей независимы и транзитивны (представляют собой рейтинг), а выборы уважают принципы единогласия и независимости от нерелевантных альтернатив, то автоматически будет всегда существовать диктатор, личный рейтинг которого полностью определяет результат вне зависимости от рейтингов остальных. Даже если ослабить немного эти условия, можно показать, к примеру, что будет всегда существовать если не диктатор, то человек с правом на «вето», который всегда определяет относительное положение каких-либо двух кандидатов в итоговом результате выборов.

Требования к предпочтениям избирателей, которые необходимы для того, чтобы теоремы выполнялась, называются ординалистским подходом. В рамках этого подхода предпочтения индивидуумов рассматриваются качественно, а не количественно. То есть одни альтернативы могут быть лучше, хуже или равными другим, но при этом нет меры, позволяющей определить, на сколько одна альтернатива лучше другой.

Все эти условия, пусть они и достаточно логичные, далеко не всегда выполняются в реальности. Например, принцип бинарной независимости (независимости от нерелевантных альтернатив), который по сути является требованием к некой объективности выборов (кандидаты сравниваются только между собой, а не в контексте остальных), очень легко нарушить. Представьте ситуацию, когда имеется 100 избирателей, а их личные рейтинги распределены следующим образом: у 25 избирателей рейтинг W > J > F, у 40 избирателей — J > F > W, а у оставшихся 35 избирателей — F > W > J. Тогда при любом исходе выборы будут нарушать принцип бинарной независимости (попробуйте это показать, рассмотрев отдельно случаи, когда побеждает W, J или F).

Этот пример также показывает, что в общем случае «мнения» большинства могут быть в конфликте друг с другом, если кандидатов три или больше. Это явление в теории общественного выбора называется парадоксом Кондорсе или цикличностью общественного выбора, так как с точки зрения всего общества (то есть после подведения итогов «выборов») имеет место следующая парадоксальная ситуация: W > J > F > W > ..., несмотря на то, что отдельно предпочтения каждого избирателя транзитивны.

Этот парадокс имеет значение в системах с двухэтапным голосованием. Самый очевидный пример — выборы президента США. Там кандидаты от каждой из партий (республиканской и демократической) сперва проходят так называемые праймериз, на которых из кандидатов от каждой партии выбирается один, который будет представлять партию на основных выборах в президенты.

В этом году в праймериз демократической партии главная схватка была между Берни Сандерсом и Джо Байденом. В праймериз победил Джо Байден, который и будет кандидатом от демократической партии на выборах. Ему предстоит соревноваться с действующим президентом от республиканской партии Дональдом Трампом. Вполне может статься, что в предпочтениях американского общества имеет место парадокс Кондорсе: Трамп > Байден > Сандерс > Трамп > ... Тогда получается, что от исхода первого этапа выборов (праймериз) зависит и исход всех выборов, так как Байден в общественном сознании менее предпочтителен, чем Трамп (хотя и более предпочтителен, чем Сандерс), а Сандерс более предпочтителен, чем Трамп (хотя и менее предпочтителен, чем Байден). И в этой ситуации Байден, выходя в президентскую гонку (так как в праймериз он предпочтительнее Сандерса), проиграет Трампу. Таким образом, демократической партии, в некотором смысле, «выгоднее» выставить менее предпочтительного кандидата среди демократов, который, тем не менее, имеет шанс победить на выборах. Впрочем, вопрос оценки общественного мнения в подобных случаях относится уже к области социологии.

-

Это софизм, это просто софизм!

Возьмем рис.5. Автор хитрыми рассуждениями приходит к выводу, что J>W>F.

Но допустим мы уберем из рейтинга кандидата W. По свойству бинарной независимости должно остаться J>F. Но если мы уберем W с рис.5, то увидим 5 предпочтений F против 1 предпочтения J, то есть F>J – наоборот!

Кроме того, очень странно, что взят пример с 6 избирателями. У нас нет в условии правила, что делать, если за двух кандидатов равное число голосов, так что никому присудить победу в этом случае мы не можем. Автор, несмотря на это, проводит рассуждения с 6 избирателями, как ни в чём не бывало. 3 голоса за Вашингтона, 3 за Джефферсона, кто победил? Вашингтон! Почему? Потому что автор взял условием победы Вашингтона W ≥ J вместо законного W>J, а также взял условием победы Джефферсона J ≥ W вместо J>W, но решил не использовать данное правило в данном конкретном подсчёте, иначе бы получилось, что победили оба.

А ведь в случае чётного числа избирателей выделить одного ключевого избирателя не получается. Если избиратели по очереди меняют свои рейтинги, сначала побеждает один кандидат, потом получается равное число голосов, потом побеждает второй. Нужно двое ключевых избирателей, а не один, чтобы поменять двух соперников в рейтинге местами. А значит, способ избежать единоличной диктатуры прост: нужно иметь в стране чётное число избирателей! Поэтому, если в странах с диктатурой убивают диктатора, число избирателей становится чётным, и наступает демократия.-

Возьмем рис.5. Автор хитрыми рассуждениями приходит к выводу, что J>W>F.

Перечитайте условия принципа единогласности. Понятие "большинства" здесь не имеет никакого значения.

Но допустим мы уберем из рейтинга кандидата W. По свойству бинарной независимости должно остаться J>F. Но если мы уберем W с рис.5, то увидим 5 предпочтений F против 1 предпочтения J, то есть F>J – наоборот!

В своих рассуждениях вы апеллируете к "числу голосов". Здесь нет никаких голосов. Никакого подсчёта не ведётся. Всё гораздо шире. Это некоторая абстрактная форма голосования, которая каким-то образом учитывает голоса избирателей и удовлетворяет каким-то свойствам.Это софизм, это просто софизм!

Почитайте статью, к которой дана ссылка в послесловии. Там достаточно строго всё это доказывается. Я не хотел уходить в детали доказательства, а хотел лишь показать общий принцип.

-

А вот я без подсчёта голосов могу обойтись и получить то же самое. Я убираю с рис. 5 кандидата W, провожу с оставшимися двумя кандидатами точно такую же процедуру определения победителя, какая используется в приведённом решении, и получаю противоречие с правилом бинарной независимости. Это явный софизм.

Статью, на которую вы ссылаетесь, я не читал, но если при упрощении доказательство превращается в софизм, то это очень плохое упрощение.

-

сначала Вашингтон будет по-прежнему побеждать (ведь за него все еще голосует большинство

это опечатка. надо исправить.А вот я без подсчёта голосов могу обойтись и получить то же самое. Я убираю с рис. 5 кандидата W, провожу с оставшимися двумя кандидатами точно такую же процедуру определения победителя, какая используется в приведённом решении, и получаю противоречие с правилом бинарной независимости. Это явный софизм.

я честно пытался, ничего не понял.Статью, на которую вы ссылаетесь, я не читал, но если при упрощении доказательство превращается в софизм, то это очень плохое упрощение.

:(

1 2 3 4 5 6 : итог

F F F J F F : J

J J J F J J : F

как я и говорил – пятеро из шести предпочитают F, а результат выборов у вас должен получиться J. Для обыденных рассуждений в рамках здравого смысла этого уже достаточно, чтобы объявить доказательство, которое привело к рис. 5, ошибочным. Но в математических целях мы пойдём дальше.

Теперь у вас есть две альтернативы. Если вы скажете, что здесь побеждает всё-таки F, вы нарушите принцип бинарной независимости (при убирании из списка одного кандидата остальные поменялись местами). Если вы скажете, что побеждает J, то я начну рассуждать точно так же как в решении:

Пусть сначала все шестеро предпочитают F

1 2 3 4 5 6 : итог

F F F F F F : F

J J J J J J : J - побеждает F по принципу единогласности. Это точь-в-точь рис. 1, только с заменой букв.

Пусть один из шести избирателей сменил предпочтения:

1 2 3 4 5 6 : итог

F F F J F F : J

J J J F J J : F – побеждает J, поскольку это наш рис. 5 без кандидата W.

Получаем, ключевым является уже первый голосующий из 6: он сменил мнение и весь результат поменялся. Но в решении доказали, что в случае шести голосующих ключевое число 4 избирателя – четверо должны сменить предпочтения, чтобы результат поменялся. Следовательно, 4=1.

Итак, результат:

– либо в этом доказательстве нарушается принцип бинарной независимости, то есть ответ противоречит условию задачи

– либо четыре равно одному.

Выбирайте.

Получаем, ключевым является уже первый голосующий из 6что значит первый голосующий? голосуют они одновременно. если вы имели ввиду голосующий под #4 -- то, да, он является ключевым, как мы уже показали. то есть если даже только он сменит местами J и F -- то J победит. по очереди мы меняли, чтобы доказать существование такого ключевого кандидата. но менять можно было сразу его (если бы мы знали под каким он номером).

здесь ведь нет никакого предположения о том, что "голоса учитываются одинаково". единственные два условия -- это бинарная независимость и единогласность.

Также в общем случае нам всё равно, каким номером мы условно обозначили какого голосующего. Результат выборов, очевидно, не должен меняться при перестановке любых избирателей местами в списке или их перенумерации. В приведённом решении доказывается, что нужно смена предпочтений 4 избирателей из 6, чтобы поменять результат выборов – очевидно, совершенно не важно, в каком порядке они стоят в списке и обозначены ли они вообще какими-либо номерами. Важно их количество – четверо из шести. А из рис.5 следует, что если убрать кандидата W по указанным в условиях правилам, то достаточно одного избирателя – любого, не обязательно какого-то волшебного «ключевого избирателя». Получается 1=4, и от этого никак не отвертеться.

-

одновременно, имеется ввиду, что голос одного не зависит от голоса второго. читайте внимательнее.

Если говорить на чуть более математическом языке, то выборы — это некоторая функция, которая берет на вход предпочтения всех избирателей, а на выходе строит по этим данным некий рейтинг коллективного предпочтения.

В приведённом решении доказывается, что нужно смена предпочтений 4 избирателей из 6, чтобы поменять результат выборов – очевидно, совершенно не важно, в каком порядке они стоят в списке и обозначены ли они вообще какими-либо номерами.да, при замене N голосов до ключевого голосующего результаты точно меняются. позже мы показываем, что достаточно было бы изменить просто один голос ключевого человека.

-

-

Но тут нет случайностей https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%B3%D1%80%D1%8B_%D0%9

1%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%82%D0%BE -

спасибо! да, в теории игр, как и в теории социального выбора, или в теории транспортных потоков и т.д. везде очень много интересных и красивых результатов (вы скорее всего знаете сильно больше, чем я). если получится -- будет ещё одна задача по недавнему очень интересному результату в аналитике баскетбола (там очень красивая аналогия с транспортными графами).

-

Есть еще механические конструкции в отношениях "камень, ножницы, бумага"

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/434633/

https://arxiv.org/abs/1809.03869

Они построены как Кондорсе-подобные структуры (воспроизводят структуру парадокса голосования Кондорсе, который использовал Эрроу).

И есть нетранзитивные по предпочтительности шахматные позиции - такие, что:

- позиция А белых предпочтительнее (при возможности надо выбрать ее) позиции В черных;

- позиция В черных предпочтительнее позиции С белых;

- позиция С белых предпочтительнее позиции D черных;

- позиция D черных предпочтительнее позиции А белых.

Последние задачи

Рис. 1.