Древнее древних греков

Задача

Даны соединенные вместе фрагменты текста, найденного в 1952 году на глиняной табличке в городе Пилосе, и их условные транскрипции в перепутанном порядке:

1. dipa mewijo tirijowe

2. dipae mezoe tiriowee

3. dipa mewijo anowe

4. dipa mewijo qetorowe

5. tiripode ajkeu keresijo weke

6. tiripo eme pode owowe

7. dipa mezoe qetorowe

Задание 1. Выделите в тексте фрагменты и найдите соответствия.

Задание 2. Попробуйте понять, как переводятся слова: anowe, tiripo, qetorowe, dipa, tirijowe, dipae, tiripode.

Подсказка 1

Посмотрите на длину транскрипций и длину фрагментов текста. Что короче? Что это может сказать о письме?

Подсказка 2

Все ли знаки на табличке изображают звуки? Если нет, то какая у них функция?

Решение

Задание 1

Обратим внимание на то, что в этом тексте семь раз встречается либо штрих, либо последовательность из двух штрихов. Учитывая, что нам даны семь фраз, можно предположить, что эти штрихи разделяют текст на нужные нам фрагменты:

| (а) | |

| (б) | |

| (в) | |

| (г) | |

| (д) | |

| (е) | |

| (ж) |

Получившиеся фрагменты очень похожи: два из них, (а) и (б), начинаются на ![]() ,

,![]() . В транскрипциях мы видим, что два фрагмента начинаются на «tiripo» (в одном из них это часть слова «tiripode»), а пять других — на «dipa». Заметим, что «tiripo» состоит из трех слогов, а «dipa» из двух. Тогда можно предположить, что письмо на табличке слоговое, и составить небольшую таблицу:

. В транскрипциях мы видим, что два фрагмента начинаются на «tiripo» (в одном из них это часть слова «tiripode»), а пять других — на «dipa». Заметим, что «tiripo» состоит из трех слогов, а «dipa» из двух. Тогда можно предположить, что письмо на табличке слоговое, и составить небольшую таблицу:

Заметим, что среди фрагментов, начинающихся на ![]() , только (г) не продолжается знаком

, только (г) не продолжается знаком ![]() . Видимо, этот фрагмент соответствует фразе №2, единственной, в которой после «dipa» не идет «me». Выводим, что

. Видимо, этот фрагмент соответствует фразе №2, единственной, в которой после «dipa» не идет «me». Выводим, что ![]() обозначает слог «me», а

обозначает слог «me», а ![]() — «e». Наша гипотеза подтверждается тем, что во фразе №2 после «dipae» идет «me», как и после

— «e». Наша гипотеза подтверждается тем, что во фразе №2 после «dipae» идет «me», как и после ![]() идет

идет ![]() .

.

Зная, что значит ![]() , мы догадываемся, какой фрагмент соответствует фразе №6: мы видим, что фрагмент (б) начинается на

, мы догадываемся, какой фрагмент соответствует фразе №6: мы видим, что фрагмент (б) начинается на ![]() , то есть «ti-ri-po-e», и единственный подходящий вариант — это фраза №6. Из этого также выводим, что фрагменту (а) соответствует фраза №5.

, то есть «ti-ri-po-e», и единственный подходящий вариант — это фраза №6. Из этого также выводим, что фрагменту (а) соответствует фраза №5.

Итак, у нас остаются четыре фрагмента: (в), (д), (е) и (ж). Фрагмент (в) — единственный из них, у которого после ![]() идет не

идет не ![]() , а

, а ![]() . Получается, что фрагмент (в) соответствует фразе №7, так как только в ней начало не «di-pa-me-wi», а «di-pa-me-zo».

. Получается, что фрагмент (в) соответствует фразе №7, так как только в ней начало не «di-pa-me-wi», а «di-pa-me-zo».

Заметим, что во фрагменте (д) есть такой же набор знаков, как и в (в), — ![]() . Зная, что (в) соответствует фразе №7, можно предположить, что это слоги «qe-to-ro-we». Тогда фрагмент (д) соответствует фразе №4.

. Зная, что (в) соответствует фразе №7, можно предположить, что это слоги «qe-to-ro-we». Тогда фрагмент (д) соответствует фразе №4.

У нас остаются два фрагмента — (е) и (ж). Оба начинаются на ![]() , что, видимо, значит «di-pa-me-wi-jo». Заметим, что (е) продолжается знаками

, что, видимо, значит «di-pa-me-wi-jo». Заметим, что (е) продолжается знаками ![]() . По таблице мы видим, что это слоги «ti-ri», а значит, фрагменту (е) соответствует фраза №1, а фрагменту (ж) — фраза №3.

. По таблице мы видим, что это слоги «ti-ri», а значит, фрагменту (е) соответствует фраза №1, а фрагменту (ж) — фраза №3.

Задание 2

Возможно, вы заметили, что последние куски фрагментов не обозначают никаких звуков. К тому же все эти знаки однотипные: либо треножник, либо ваза с несколькими ушками и следующие за ними штрихи.

Чтобы понять, что написано на табличке, нужно задать другой вопрос: зачем оно написано? Судя по изображениям, это список предметов, которые находятся на каком-то пилосском складе. Среди предметов есть треножники и вазы, которые изображены после всей фразы. Всё, что нам остается, — понять, какое слово что говорит об изображенном предмете.

Напишем фразы и соответствующие им фрагменты:

Первое, что мы замечаем, — это что там, где изображен треножник, у нас слова «tiripo» и «tiripode», а там, где ваза, — «dipa» и «dipae». Слово «tiripode» стоит там, где рядом с треножником два штриха, а «dipae» — там, где то же самое у вазы. Скорее всего, эти слова обозначают те самые предметы, но не в единственном числе (из задачи мы не можем понять, двойственное это число или множественное). Значит, вероятнее всего, мы уже знаем четыре слова: «tiripo» — «треножник», «tiripode» — «треножники/два треножника», «dipa» — «ваза», «dipae» — «вазы/две вазы».

Заметим, что у нас два раза встречается «qetorowe», и оба раза — когда нарисована ваза с четырьмя ушками. Значит, «qetorowe» значит «четыре/четыре ушка». Соответственно, «tirijowe» (как и «tiriowe») значит «три/три ушка», а «anowe» — «ноль/без ушек».

Послесловие

Эта табличка — обычный список, включающий в себя несколько ваз и треножников. Но именно она послужила финальным аккордом в дешифровке письма, известного как Линейное письмо Б.

Еще в конце XIX века археолог Генрих Шлиман доказал, что Троя, о которой пел в «Илиаде» и «Одиссее» Гомер, существовала на самом деле. С тех пор археологов охватил интерес к микенской цивилизации — цивилизации, предшествовавшей классической Греции. С открытия Шлимана было найдено множество артефактов того времени. Однако никто не находил никаких следов письменной культуры в Микенском царстве.

Именно это и смущало Артура Эванса, хранителя Эшмолеанского музея искусства и археологии при Оксфордском университете. В 1889 году в его музей поступила четырехсторонняя печать из сердолика, происхождение которой приписывалось Спарте. Эвансу показалось, что рисунки на этой печати были похожи на иероглифы. Спустя несколько лет Эванс приехал в Афины, где нашел несколько печатей, очень схожих с той, которая была в музее. Спрашивая о происхождении этих печатей, Эванс получал ответ: из Кносса, города на острове Крит, где по легенде находился дворец царя Миноса.

Знаки на этих печатях были похожи на иконические: глаз, гора, голова собаки. Нельзя было на их основе предположить, что на Крите в доэллинский период была развитая письменная система.

Вскоре Артур Эванс приехал в Кносс и начал там раскопки. Очень быстро он нашел огромное количество глиняных табличек. Судьба этих табличек интересна: в древние времена их сушили на солнце, и если бы в какой-то момент полил сильный дождь, они мгновенно бы уничтожились. Но, видимо, во дворце, где они хранились, произошел пожар, который укрепил эти таблички и таким образом их спас.

Письмо, которое было на табличке, Эванс разделил на три типа: ранние пиктограммы, Линейное письмо А и, более позднее, Линейное письмо Б.

По количеству различных знаков (90) было очевидно, что в Линейном письме Б один символ обозначает не звук и не слово, а слог. Также по тому, как были расположены строчки, было понятно направление письма — слева направо. Однако за пределами этих двух фактов ничего нельзя было определить.

Главный вопрос, на который нужно было ответить, чтобы дешифровать Линейное письмо Б, заключался в том, на каком языке написаны эти таблички. Самым привлекательным ответом казался древнегреческий. Английский семитолог А. Э. Каули (Arthur Ernest Cowley), внесший вклад в расшифровку хеттских иероглифов, заметил, что слова «мальчик» и «девочка» пишутся ![]() и

и ![]() «как [древнегреческие] κο-ρος и κο-ρη».

«как [древнегреческие] κο-ρος и κο-ρη».

Сам Артур Эванс отрицал эту теорию: он считал, что письмо было быть написано на местном критском языке. Эту теорию поддерживали многие.

Одним из главных исследователей, занимавшихся дешифровкой письма, была Алиса Кобер, профессор из Бруклинского колледжа. Она показала на нескольких примерах, что язык, на котором написаны таблички, синтетический, то есть грамматические значения в нем часто выражаются через аффиксы (см. главу «И нашим, и вашим» из книги Маргалит Фокс «Тайна лабиринта»).

Посмотрим на примере русского языка. У русского слова «тарелка» могут быть разные окончания: «тарелкой», «тарелку». В английском же слово «plate» не будет так часто менять свою форму. В то время как в русском у слова «тарелка» девять форм, у английского «plate» всего три: «plate», «plates» и «plate’s». Это (и многое другое) делает русский более синтетическим языком, чем английский.

Кобер обнаружила, что слово, которое предположительно обозначает «всего», на табличках писалось по-разному: либо ![]() , либо

, либо ![]() . Уже такая вариативность намекала на синтетичность языка.

. Уже такая вариативность намекала на синтетичность языка.

Также Кобер нашла несколько разных словоформ, у которых совпадали окончания, разделила их на типы и составила подобные таблицы (перед вами сокращенная версия таблицы):

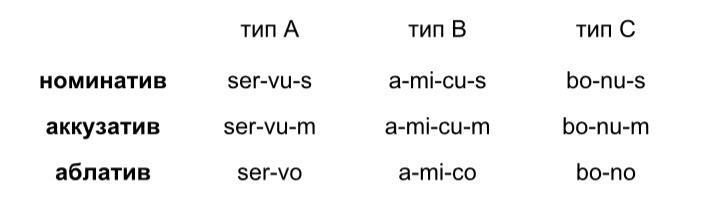

В качестве аналогии Кобер привела устройство нескольких существительных латинского языка:

Чем схожи эти две таблицы? По сути, в латинском мы прибавляем к этим существительным одинаковые окончания:

Но если мы разделим каждое слово на слоги, то мы увидим, что эти окончания в слоговом письме изображались бы по-разному: в одном случае мы писали бы символы для слогов vu и vo, в другом — cu и co, в третьем — nu и no.

Кобер считала, что именно так обстоят дела с Линейным письмом Б. Это открывает нам много возможностей, поскольку теперь мы можем предполагать, у каких слогов совпадают гласные или согласные. На основе таких предположений Кобер построила таблицу нескольких символов:

Мы не знаем, какие именно согласные и гласные звуки обозначаются этими символами, но знаем, как эти знаки друг к другу относятся, и это уже большой прорыв.

Труд Алисы Кобер продолжил Майкл Вентрис, английский архитектор, с детства интересующийся языками. Еще в юности его восхищало найденное Артуром Эвансом Линейное письмо Б, и он мечтал его дешифровать. Как и Эванс, Вентрис считал, что Линейное письмо Б отображает не древнегреческий язык.

Одно из главных первых замечаний, которое сделал Вентрис о письме, — это тот факт, что кроме слогов СГ (согласный + гласный), вероятно, есть и слоги, состоящие лишь из одного гласного. Знаки ![]() и

и ![]() появлялись в основном в начале слов, и поэтому он предположил, что они обозначают гласные звуки.

появлялись в основном в начале слов, и поэтому он предположил, что они обозначают гласные звуки.

В итоге Вентрис расширил таблицу Алисы Кобер:

Вентрис заметил, что три слова встречались на глиняных табличках очень часто: ![]() ,

, ![]() и

и ![]() . Уже была выдвинута идея, что

. Уже была выдвинута идея, что ![]() — знак, обозначающий чистый гласный, и единственный город с гласным звуком в начале, который подходил, — это критский город Амнис (Ἀμνισός). Вентрис подставил слоги:

— знак, обозначающий чистый гласный, и единственный город с гласным звуком в начале, который подходил, — это критский город Амнис (Ἀμνισός). Вентрис подставил слоги:

![]() = a-mi-ni-so = Ἀμνισός

= a-mi-ni-so = Ἀμνισός

Единственная проблема, которая последовала, — отсутствие конечного «с». Однако Вентрис это проигнорировал и решил идти дальше. Посмотрев на таблицу, он увидел, что знаки ![]() и

и ![]() находятся в том же столбце, что и

находятся в том же столбце, что и ![]() , обозначающий слог so. Значит, эти знаки означают слоги с гласной o. Получается, что второй город:

, обозначающий слог so. Значит, эти знаки означают слоги с гласной o. Получается, что второй город:

![]() = ?o-?o-so.

= ?o-?o-so.

Вентрис предположил, что это Кносс — город, где Эвансом были найдены таблички:

![]() = ko-no-so = Κνωσός.

= ko-no-so = Κνωσός.

В третьем городе обнаруживается гласный i:

![]() = ??-?i-so.

= ??-?i-so.

Единственный подходящий критский город — это город Тилисос:

![]() = tu-li-so = Τύλισος.

= tu-li-so = Τύλισος.

Постепенно в таблице появлялось всё больше разгаданных гласных и согласных. Так Вентрис смог прочитать словоформы «всего», которые упоминала Кобер: ![]() и

и ![]() . Получилось соответственно to-so и to-sa.

. Получилось соответственно to-so и to-sa.

Не слишком ли это похоже на древнегреческие τόσσος и τόσσα, обозначающие буквально то же самое — «столько»? На этом моменте Вентрис начал сомневаться в том, что таблички написаны на местном критском языке.

Майкл Вентрис опубликовал работы, где он развивал новую теорию о том, что Линейным письмом Б написан действительно древнегреческий язык. Большинство филологов и лингвистов, занимавшихся письмом, отнеслись к заявлениям Вентриса скептически. Однако один филолог, Джон Чэдвик, изучив работы Вентриса, осознал, что его идея вполне может оказаться правдивой. Будучи филологом-классиком и зная о древнегреческом больше Вентриса, Чэдвик решил помочь ему в его исследованиях.

Вместе они разгадали звучания 65 знаков и опубликовали статью под названием «Свидетельства о греческом диалекте в микенских архивах». Несмотря на это большинство ученых всё еще не доверяло греческой теории.

Среди таких ученых был археолог Карл У. Блеген, который участвовал в раскопках в Пилосе — городе, где были найдены некоторые из табличек с Линейным письмом Б. В 1953 году он продолжил раскопки и обнаружил табличку, в которой был перечислен склад из ваз и треножников. Именно эта табличка фигурирует в задаче.

Блеген попытался проинтерпретировать письмо так, как их проинтерпретировали бы Вентрис и Чэдвик: по итоговой таблице слогов. Он увидел, что если следовать их предположениям, то получится достаточно точная транскрипция древнегреческого текста. На табличке описываются предметы на складе. После каждого описания идет идеограмма, обозначающая именно то, что описывается:

Таким образом было подтверждено, что Линейное письмо Б — это древнегреческий. А вот Линейное письмо А до сих пор остается нерасшифрованным.

Последние задачи