«Континуум выветривания» — новый подход к построению геохимических и климатических моделей

В результате процессов выветривания и преобразования силикатных минералов горных пород диоксид углерода удаляется из атмосферы и накапливается в океане. Но существуют и обратные процессы, при которых океан начинает выделять СО2, как бы поворачивая цикл выветривания вспять. Этот фактор не всегда учитывается в геохимических моделях. Международная группа ученых-геологов опубликовала в журнале Nature Geoscience статью, в которой вводит новое понятие континуума выветривания (weathering continuum), предлагая рассматривать «прямые» и «обратные» процессы в совокупности. Авторы доказывают, что величина и направление локального потока выветривания зависят от множества часто взаимосвязанных факторов: происхождения и состава первичных пород, истории выветривания-эрозии, условий окружающей среды и т. д. И все их надо учитывать при построении геохимических и климатических моделей.

Горные породы на поверхности Земли подвергаются непрерывному воздействию механических и температурных факторов, воды, атмосферных газов, солнечного света и биологических организмов. Комплекс физических и химических процессов, приводящих в результате этих воздействий к разрушению горных пород, называется выветриванием.

Особое место среди процессов выветривания занимает химическое преобразование силикатов, на долю которых приходится более 90 % минералов литосферы. Такие силикатные минералы, как кварц, оливин, полевые шпаты, слюды, пироксены и амфиболы, слагают основную массу горных пород. В результате химического выветривания, важнейшими агентами которого являются вода, а также углекислый газ и кислород атмосферы, происходит гидролиз силикатных минералов с высвобождением катионов и последующее их окисление и связывание с атмосферным СО2 с образованием новых соединений — главным образом глинистых минералов и карбонатов.

Химическое выветривание силикатных пород (силикатное выветривание) — мощнейший глобальный процесс, в результате которого происходит перераспределение основных элементов и микроэлементов в литосфере, гидросфере и атмосфере Земли, поддерживается кислотно-щелочной баланс реакций растворения-осаждения, а также обратная связь в глобальном геохимическом цикле углерода, которая стабилизирует климат планеты за счет потребления все большего количества CO2 из атмосферы по мере повышения температуры. Диоксид углерода из атмосферы, вступая в реакцию с породообразующими силикатами, превращается в растворимые бикарбонаты, которые переносятся водными потоками в океаны и там осаждаются в виде карбонатных пород, а также используются морскими организмами для построения раковин или скелетов (как в случае с кораллами). Это так называемый прямой процесс выветривания, в результате которого из атмосферы изымается углерод.

Но существуют и обратные процессы, в ходе которых океан выступает донором углерода. Например, образование аутигенных глин в океане нередко происходит с ростом кислотности и высвобождением CO2 обратно в атмосферу. Баланс между прямыми и обратными процессами зависит от условий среды, скорости привноса тех или иных реагентов, температуры и т. д. То есть, эти процессы обратимы. Тем не менее, в большинстве геохимических моделей традиционно учитывается только фактор прямого выветривания, а основную роль по возврату CO2 в атмосферу отводят не геохимическим процессам, а факторам глобальной тектоники (см. Похолодание в кайнозое могло быть вызвано эрозией гор, «Элементы», 06.06.2022).

Международная группа ученых под руководством Геррита Трапп-Мюллера (Gerrit Trapp-Müller) из Утрехтского университета (Нидерланды) обобщила эмпирические и экспериментальные данные, собранные за несколько десятилетий, и разработала математическую модель, объединяющую оба сценария на единой концептуальной основе, названной ими «континуум выветривания». Результаты опубликованы в журнале Nature Geoscience.

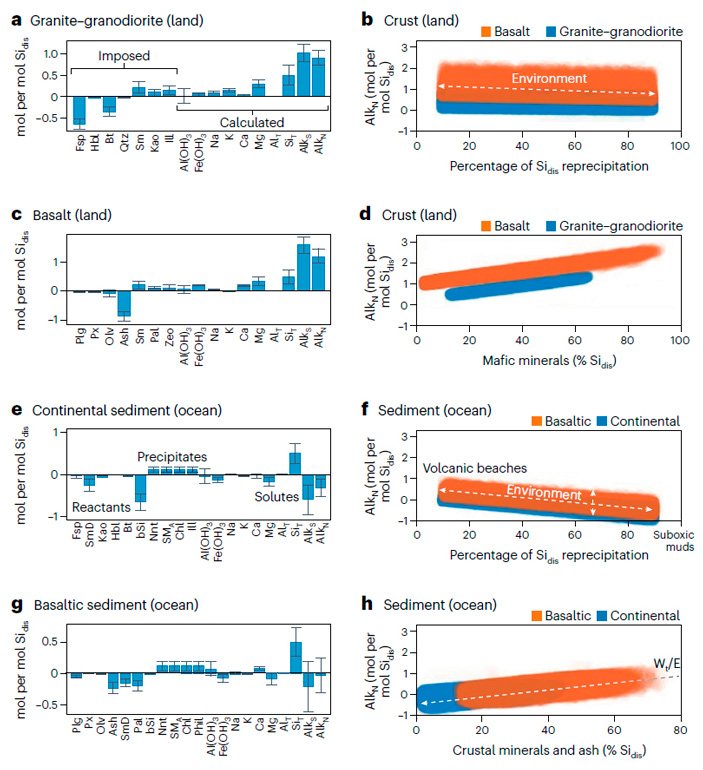

К прямому выветриванию ученые отнесли процессы, идущие с увеличении условной щелочности (ΔAlk > 0), оцениваемой по соотношению CO2/HCO3−, а к обратному — с ее снижением (ΔAlk < 0). Авторы разработали модели баланса для различных условий и сценариев выветривания, включающих: выветривание континентальной (гранит-гранодиоритовой) коры, континентальных базальтов, океанической (базальтовой) коры и морских осадков (осадочных пород) континентального происхождения (рис. 2).

Рис. 2. Результаты цифрового моделирования процессов силикатного выветривания в континентальных гранитах-гранодиоритах (а, b); континентальных базальтах (c, d); морских осадочных образованиях континентального происхождения (e, f); морских базальтах (g, h). Слева показаны изменения количества породообразующих минералов (кроме кварца) по отношению к растворенному кремнию (Sidis) — параметру, указывающему на интенсивность процесса выветривания: Fsp — полевые шпаты, Hbl — роговая обманка, Bt — биотит, Sm — смектит, Kao — каолинит, Ill — иллит, Pgl — плагиоклазы, Px — пироксены, Olv — оливин, ash — вулканический пепел, Pal — палагонит, Zeo — цеолиты, SmD — обломочный смектит, bSi — биогенный кремний, Nnt — нонтронит (Fe-смектит), SmA — аутигенный Mg-смектит, Chl — хлорит, Phil — филлипсит. Справа — изменение условной щелочности (AlkN) в континентальных гранитах-гранодиоритах и осадочных породах (синим) и базальтах (оранжевым) в зависимости от доли переосажденного Sidis. На правых графиках видно, что большая часть процессов изменения морских осадочных пород континентального происхождения находится в зоне обратного выветривания (AlkN < 0). Рисунок из обсуждаемой статьи

Результаты моделирования показывают, что различные этапы континуума выветривания, начиная с механической и химической эрозии силикатных пород на горных склонах, переноса и трансформации выветренных материалов через речные системы и заканчивая окончательным осаждением и реакциями в океанических отложениях, тесно связаны между собой. Каждый этап включает разнообразные геохимические и биологические процессы, которые влияют на круговорот не только углерода и других химических элементов, но и питательных веществ, необходимых для функционирования всей экосистемы. Ускорение или замедление химического выветривания в одной из частей континуума влияет не просто на локальное удаление CO₂, но и каскадно воздействует на всю систему, изменяя способность океана связывать углерод.

Эффективность «работы» этого естественного поглотителя CO₂ зависит от ряда взаимосвязанных факторов, включая тип горных пород в областях эрозии, климатические условия и биологическую активность на континентах и в океанических бассейнах. Например, минералогический состав пород определяет, насколько легко они подвергаются химическому разложению, а температура и осадки влияют на скорость реакций выветривания. Интенсивность выветривания на суше напрямую влияет на химию океана, который при определенных условиях может переходить из чистого поглотителя CO₂ в его источник.

Еще один пример: интенсивность выветривания в горных регионах во многом обусловлена скоростью, с которой эрозия открывает для внешнего воздействия свежие минеральные поверхности. Ниже по течению химический состав и распределение размеров частиц влияют на эффективность реакций выветривания и осаждения в прибрежных и морских отложениях. Эти взаимосвязанные процессы охватывают различные временные масштабы — от быстрого гидрологического переноса до медленной литификации.

Предлагаемая новая концептуальная структура предполагает интеграцию наземных и морских компонентов выветривания в единую унифицированную модель. По мнению авторов, такой комплексный подход, который впервые применен в геохимических моделях углеродного цикла, должен стать основой при разработке любых геоинженерных проектов, направленных на активное противодействие климатическим изменениям. Как правило, такие проекты направлены на ускорение естественного выветривания силикатов для более быстрого поглощения атмосферного CO₂. Однако результаты моделирования указывают на то, что изменение интенсивности выветривания в одной части континуума может привести к непредвиденным последствиям в других местах. Например, усиление выветривания в одном конкретном регионе может нарушить экосистемы ниже по течению и изменить способность океана накапливать углерод.

В пресс-релизе к статье ее ведущий автор Геррит Трапп-Мюллер сравнивает континуум силикатного выветривания с пылесосом, «высасывающим» CO₂ из воздуха: «Когда один из сегментов континуума перенасыщается или повреждается, эффективность всей системы снижается или обращается вспять, аналогично пылесосу с полным пылесборником, который начинает выдувать пыль обратно, высвобождая CO₂ вместо того, чтобы его улавливать».

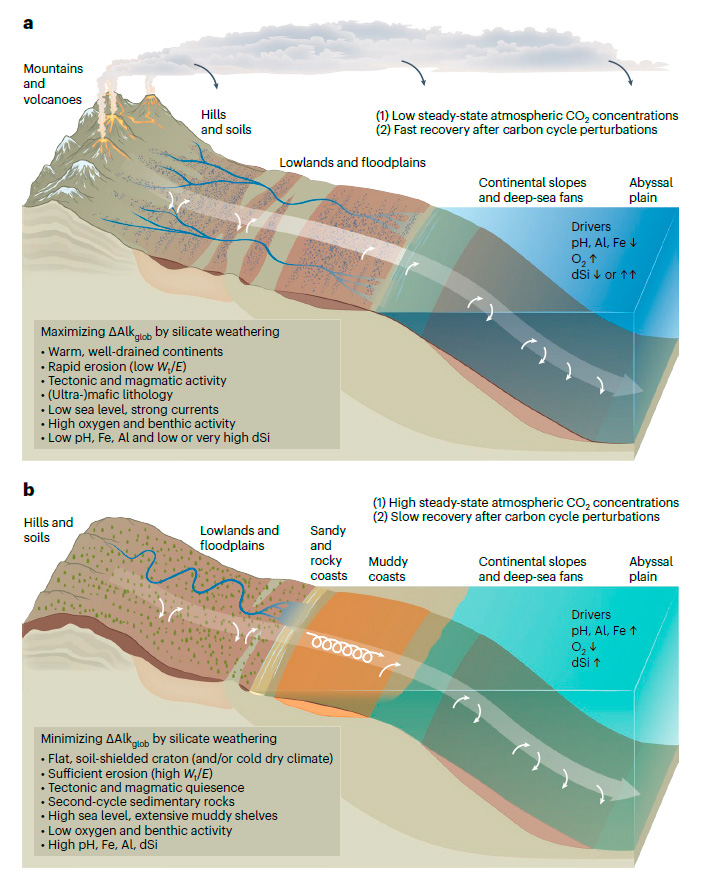

По итогам моделирования авторы определили набор факторов, влияющих на ускорение силикатного выветривания в глобальном масштабе или его замедление, вплоть до перехода к обратному выветриванию. В первом случае в атмосфере устанавливается стабильно низкий уровень CO2, а система быстро восстанавливается после нарушений углеродного цикла. Для второго сценария характерен устойчиво высокий уровень атмосферного CO2 и медленное восстановление углеродного цикла (рис. 3).

Рис. 3. Два сценария развития процессов силикатного выветривания в рамках единого континуума выветривания, включающего различные геохимические обстановки и геоморфологические ландшафты — от горных вершин до абиссальных глубин: а — ускоренное выветривание; b — замедленное выветривание. Факторы, ускоряющие силикатное выветривание (а): 1) теплый влажный климат; 2) приподнятый горный рельеф; 3) быстрая эрозия, опережающая скорость химического выветривания; 4) тектоническая и магматическая активность; 5) основной и ультраосновной состав выветриваемых пород; 6) низкий уровень океана, сильные течения; 7) высокий уровень кислорода и бентосной активности в океане; 8) низкие значения pH, содержания Al и Fe в морской воде, а для Si — либо низкие, либо очень высокие значения. Факторы, замедляющие силикатное выветривание (b): 1) холодный и сухой климат; 2) плоский или слабо холмистый рельеф, мощный почвенный покров; 3) скорость химического выветривания, опережающая скорость эрозии; 4) отсутствие тектонической и магматической активности; 5) высокая доля переотложенных осадочных пород, преобладание пород кислого состава; 6) высокий уровень моря, обширные шельфовые зоны, покрытые илистыми отложениями; 7) низкий уровень кислорода и бентосной активности в океане; 8) высокие значения pH, Fe, Al и растворенного Si в морской воде. Рисунок из обсуждаемой статьи

Авторы отмечают, что предложенный ими метод можно использовать и для палеоэкологических реконструкций, так как древние отложения сохраняют свидетельства химического выветривания в прошлом. Так, например, осадочные породы, сформировавшиеся на границе палеоцена и эоцена, в период палеоцен-эоценового термического максимума (аномально жаркого периода 55,6–55,5 млн лет назад), несут следы массового поступления углерода в океан. Исследователи считают, что в это время резкое потепление сопровождалось повышенной вулканической и тектонической активностью, усилением процессов эрозии и гидрологического сноса. Все эти факторы способствовали интенсивному прямому выветриванию на суше. С другой стороны, это привело к закислению океана и резкому подъему уровня карбонатной компенсации (см. carbonate compensation depth), ниже которого карбонат кальция в виде кальцита или арагонита (главных минералов карбонатных пород, скелетов кораллов и раковин) в донных отложениях отсутствует (см. Океаны с трудом справляются с поглощением антропогенного углекислого газа из атмосферы, «Элементы», 18.11.2018). В результате, на обширных участках океанского дна, в условиях обратного силикатного выветривания шло в основном отложение кремнистых осадков.

Позднее, в период эоценового климатического оптимума (40,5 млн лет назад) интенсивное выветривание на суше сопровождалось накоплением глин и почв, что привело в итоге к ослаблению обратной связи в глобальном углеродном цикле, длительному сохранению уровня щелочности и продолжительному теплому периоду в истории Земли. Рост концентрации CO2 в атмосфере способствовал увеличению объемов наземной растительной биомассы и сохранению значительной доли углерода на суше (см. Рост концентрации CO2 в атмосфере способствует увеличению растительного покрова, «Элементы», 04.05.2016).

Это лишь два небольших примера тесной взаимосвязи множества факторов континуума выветривания, во многом определяющего характер геохимических циклов и климат на планете. По мнению авторов, рассмотрение этих факторов в совокупности открывает новые возможности для моделирования процессов на поверхности Земли с повышенной точностью и лучшими возможностями предсказания последствий тех или иных действий.

Источник: Gerrit Trapp-Müller, Jeremy Caves Rugenstein, Daniel J. Conley, Sonja Geilert, Mathilde Hagens, Wei-Li Hong, Catherine Jeandel, Jack Longman, Paul R. D. Mason, Jack J. Middelburg, Kitty L. Milliken, Alexis Navarre-Sitchler, Noah J. Planavsky, Gert-Jan Reichart, Caroline P. Slomp, Appy Sluijs, Douwe J. J. van Hinsbergen, Xu Y. Zhang. Earth’s silicate weathering continuum // Nature Geoscience. 2025. DOI: 10.1038/s41561-025-01743-y.

Владислав Стрекопытов

-

Углекислого газа в океане в 50 раз больше, чем в атмосфере. Поскольку площадь контакта атмосфера-океан составляет 360 млн кв. км, количество углекислого газа более зависит от температуры океана, чем от выделения углекислоты от выветривания или сжигания топлива.

Здесь так же интересны процессы охлаждения тёплых течений (например, Гольфстрима), которые поглощают углекислый газ из атмосферы, и нагрев холодных течений (например, Калифорнийского или Гумбольта), которые выделяют углекислый газ.

Климатические модели должны опираться на структуру океанических течений, чем на концентрацию газов в атмосфере (которая давно устаканилась, и повлиять на её состав человек не может.-

которая давно устаканилась, и повлиять на её состав человек не может

Как то "неверующие" используют эмоциональную аргументацию. Мы не можем, куда уж. А площадь городов больше площади озер. А площадь дорог наверное уже больше площади рек. На состав воды человек повлиять может, на атмосферный SO2 может, а на CO2 - некак.

Другое дело, что с этим делать. И в каких регионах изменения хуже. Тут холода, в Германии жара.

Наверное первым делом надо создать кучу коррупционных институтов с целю освоению бюджетных денег и хорошо оплаченных зелёных;) У Греты Тунберг с её круизами по всему свету, углеродный след будет больше чем у миллиона африканцев. Что и вызывает здравый скептицизм. А некоторые воспользовались этим трендом и организовали COP29. Короче, одна политика.-

#Как то "неверующие" используют эмоциональную аргументацию.#

Если каждому человеку выделить по кв. метру, человечество поместится на острове в 100 кв км, квадрат 10х10 км. Причём туда ещё пару миллиардов разместить можно. И вот эти 100 кв км биомассы сравниваются с десятками миллионов кв. км океанской поверхности, под которой растут кораллы, моллюски, диатомовые водоросли и радиолярии. Все используют углекислый газ на строительство своих скелетов и створок, после смерти навсегда захоранивая углекислый газ.

В меловый период морские организмы вывели из оборота триллионы тонн углекислого газа, отчего, вполне вероятно, в наземной растительности наступил кризис, растения, которым для фотосинтеза нужно 1%-0,5% углекислоты - вымерли, а за ними - динозавры.

И сейчас биосфера - на грани смерти. При концентрации углекислого газа в 0,02% фотосинтез останавливается (сейчас же 0,03- 0,045%).-

Что-то вы как-то странно считаете. На вашем острове поместятся на два порядка меньше людей, нежели живёт сейчас. А вообще, считать надо не в штуках, а в тех объёмах энергии, которыми эти штуки оперируют. То, что углерод, поступающий в атмосферу изо всех источников, когда-то участвовал в других витках круговорота, не отменяет того факта, что люди обеспечили массированный выброс в окружающую среду захороненного углерода, не собиравшегося в обозримом будущем вновь включаться в круговорот. Объёмы этого углерода вполне себе значимы на фоне продукции любых других природных источников и естественным образом смещают точки равновесия, меняют балансы в рассматриваемых круговоротах. Последствия же всего этого, включая потепление климата, пока неопределённы, ибо их изучение сильно политизировано.

-

-

-

-

Роль океана (включая течения, теплоперенос, углеродный цикл океана и т.д.) несомненно шире и значительнее в плане влияния на глобальный климат, чем процессы выветривания. Но тут речь только о них.

-

#и значительнее в плане влияния на глобальный климат, чем процессы выветривания. Но тут речь только о них.#

Тот углекислый газ, который поступает в атмосферу при выветривании, был изъят из атмосферы в предыдущие 100 млн лет. Даже тот углекислый газ, что выбрасывают вулканы - это возвращается углекислый газ, захороненный из атмосферы и океана в предыдущий 1 млрд лет.

-

-

Думаю стоит признать что вся истерия со стопцэодва под которую апологеты "плесневой энергетики" весело торговали квотами на СО2 и зажимали промышленность развивающихся стран, а так же финансировали работы по "доказательству" чисто антропогенных причин потепления, вот это все мировая афера и надувательство и всегда им было, и ни одной адекватной модели климата в ближайшие лет 10 мы не увидим. Об этом я еще в 2009 году тут писал, но академик своим авторитетом давил. Хорошо появился новый автор Стрелокопытов с незашоренным взглядом который дает более адекватные обзоры.

Это ведь какой же у них такой пылесос, который пыль обратно выдувает, насосавшись? Неправильный какой-то, зарубежный, капиталистический: наши пылесосы просто перестают сосать, да и всё! А только жужжат натужно, демонстрируя энтузиазм.

Иллюстрировать нечто новое чем-то всем известным - вполне обычный методический приемчик, но иллюстрировать тем, чего не бывает, это посвежее!)

Почти все время речь шла об углекислом газе и его растворе в воде - такой же кислоте. И было подумал, как же он (газ этот) хитер и колоссален в своих проявлениях. Мною было не ожидано появление в конце разговора растворов железа и кремния. Сие, как я подумал, вызвано краткостью изложения. Вероятно, в самой описанной работе эти в-ва маячат в тексте на всем протяжении.

Очень ли я далек от истины?

Последние новости

Рис. 1. Горные пики хребта Торрес-дель-Пайне в чилийской Патагонии образовались в результате выветривания гранитов — одной из самых распространенных магматических горных пород Земли, сложенной силикатными минералами. Фото с сайта ru.wikipedia.org