Рост концентрации CO2 в атмосфере способствует увеличению растительного покрова

Изотопный анализ раковин ископаемых фораминифер позволил уточнить оценки содержания CO2 в атмосфере в разные эпохи кайнозоя. Во время раннеэоценового климатического оптимума (53–51 млн лет назад), когда средняя температура на планете на 14° превышала нынешнюю, концентрация CO2 в атмосфере была около 1400 ppm (частей на миллион). Начавшееся затем похолодание шло параллельно со снижением концентрации CO2, которая к началу олигоцена (33–34 млн лет назад, когда произошло оледенение Антарктиды) уменьшилась более чем вдвое. В другом исследовании, основанном на данных спутниковых наблюдений, показано, что с 1982-го по 2009 год планета заметно позеленела, то есть произошел рост индекса листовой поверхности (площади зеленых листьев на единицу территории) на большей части суши. Экологические модели показывают, что главной причиной бурного развития растительности, скорее всего, является рост концентрации CO2, которая за этот период выросла от 340 до 386 ppm. В целом, новые данные подтверждают и уточняют представления о сильном влиянии концентрации атмосферного CO2 на климат и растительность.

В течение кайнозоя климат нашей планеты претерпел радикальные изменения, которые трудно назвать благоприятными. Теплый и ровный климат, царивший на протяжении всего мезозоя (когда в приполярных областях росли леса и гуляли динозавры), сменился нынешней холодной эрой с резким широтным температурным градиентом и обширными оледенениями в высоких широтах обоих полушарий (см.: К. Ю. Еськов. История Земли и жизни на ней. Глава 13. Кайнозой: наступление криоэры). Началу глобального похолодания предшествовал так называемый раннеэоценовый климатический оптимум (Early Eocene Climate Optimum, EECO) — чрезвычайно теплый период 53–51 млн лет назад, когда средняя температура на планете превышала нынешнюю (доиндустриальную) примерно на 14 градусов (см. Paleocene–Eocene Thermal Maximum). В среднем и позднем эоцене температура неуклонно снижалась, а в начале олигоцена (33,6 млн лет назад) Антарктида покрылась льдом и жизнь на ней погибла. Это событие знаменует начало нынешней холодной эры.

Основной причиной похолодания большинство специалистов считает снижение концентрации углекислого газа в атмосфере. Снижение могло быть вызвано, в частности, подъемом Гималаев, усилившим химическое выветривание горных пород (см. Weathering: Hydrolysis on silicates and carbonates), в ходе которого CO2 изымается из атмосферы. Однако получить точные оценки содержания CO2 в атмосфере в отдаленные геологические эпохи — непростая задача (см. ссылки в конце новости). Имеющиеся на сегодняшний день оценки эоценового уровня CO2 заведомо приблизительны и варьируют в широких пределах: от 500 до 3000 ppm. Это затрудняет проверку гипотезы о роли CO2 в колебаниях кайнозойского климата.

Британские геохимики, чья статья опубликована в журнале Nature, использовали для уточнения оценок новую методику, считающуюся самой надежной и основанную на анализе соотношения изотопов бора (δ11Β) в морских карбонатах. Известно, что доля изотопа 11B в карбонате кальция, кристаллизующемся в морской воде, зависит от pH (см.: N. Gary Hemming and Bärbel Hönisch. Boron Isotopes in Marine Carbonate Sediments and the pH of the Ocean). Кислотность поверхностных вод, в свою очередь, зависит от концентрации CO2 в атмосфере.

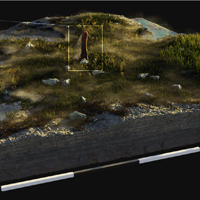

Рис. 2. а — соотношение изотопов бора в раковинках мелководных планктонных эоценовых фораминифер; чем выше δ11Β, тем кислее вода; разные значки соответствуют разным видам фораминифер. b — реконструированный на основе этих данных уровень CO2 в атмосфере. c — соотношение изотопов кислорода в скелетах бентосных (донных) фораминифер, которое отражает не столько глубину обитания, сколько глобальные колебания климата (чем выше δ18O, тем теплее климат); по горизонтальной оси — возраст в млн лет. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Очень удобны для такого анализа ископаемые известковые раковинки планктонных протистов — фораминифер, особенно если взять сразу много разных видов, живших одновременно в одном районе. Это позволяет сделать необходимые поправки на различную глубину их обитания и видовую специфику процессов биоминерализации. Глубину, на которой обитал тот или иной вид, можно определить по температуре, при которой происходило формирование известкового скелета, а температуру, в свою очередь, можно оценить по соотношению изотопов кислорода (δ18O) в раковинке. Чем меньше глубина, на которой обитали фораминиферы, тем точнее можно оценить содержание CO2 в атмосфере по кислотности воды, в которой происходило формирование скелета.

Авторы использовали коллекцию прекрасно сохранившихся эоценовых планктонных фораминифер, добытых в ходе бурения в Танзании в рамках проекта Tanzania Drilling Project (TDP) (см.: 80 million years of climate change).

Анализ показал, что во время раннеэоценового климатического оптимума концентрация CO2 составляла 1400±470 ppm (рис. 2). Это выше большинства прежних, менее точных оценок. Таким образом, во времена EECO углекислого газа в атмосфере было в пять раз больше, чем в доиндустриальную эпоху (280 ppm), и в три с половиной раза больше, чем сегодня (402 ppm).

В течение эоцена уровень CO2 неуклонно снижался, и к началу олигоцена, когда Антарктида покрылась льдом, он упал до 550±190 ppm.

Новые данные по углекислому газу лучше согласуются с палеоклиматическими реконструкциями, чем прежние оценки. Получается, что снижение концентрации CO2 шло параллельно с глобальным похолоданием, а значит, оно действительно могло быть его причиной (хотя существует и обратное влияние климата на уровень CO2, см.: Конец последнего оледенения отмечен одновременным повышением температуры и содержания CO2 в атмосфере, «Элементы», 09.04.2013). Правда, согласно большинству имеющихся климатических моделей, для объяснения аномально высоких температур раннеэоценового климатического максимума нужны еще более высокие концентрации CO2, чем те, что получились у британских геохимиков. Это говорит о наличии неучтенных факторов или о том, что новые оценки всё же не совсем точны. Тем не менее обнаруженное авторами значительное снижение уровня CO2 в эоцене–олигоцене является сильным аргументом в пользу того, что колебания концентрации углекислого газа в атмосфере являются одной из важнейших причин климатических изменений.

В другой статье, опубликованной в тот же день (25 апреля) в журнале Nature Climate Change, большой международный коллектив экологов, географов и климатологов также сообщил о новых результатах, показывающих важную роль атмосферного CO2 в регуляции биосферных процессов. В данном случае речь идет о современной эпохе, которая характеризуется быстрым ростом содержания CO2 в атмосфере (хотя до раннеэоценового уровня нам еще очень далеко, см. рис. 1).

Авторы проанализировали данные спутниковых наблюдений за 1982–2009 годы, на основе которых им удалось рассчитать индекс листовой поверхности (см. также: Leaf area index) в период вегетации для всех участков суши, покрытых растительностью. Этот показатель отражает интенсивность роста растений и общую продуктивность растительных сообществ. Результаты показаны на рис. 3.

Рис. 3. Изменения индекса листового покрытия за период с 1982-го по 2009-й год по данным трех независимых массивов спутниковых данных (GIMMS LAI3g, GLOBMAP LAI, GLASS LAI). Положительные значения и соответствующие им цвета (от зеленого до фиолетового) соответствуют увеличению площади листьев («позеленению»), отрицательные значения и цвета от желтого до красного указывают на сокращение листового покрытия («побурение»). Белым цветом обозначены территории, лишенные растительности. Точками обозначены районы, для которых выявленный тренд (рост или снижение индекса листового покрытия) является статистически значимым. Изображение из обсуждаемой статьи в Nature Climate Change

Главный вывод состоит в том, что за изученный период планета резко позеленела. Площадь листового покрытия на континентах росла на 0,068±0,045 квадратных метров листьев на квадратный метр территории в год. Один из трех использованных массивов спутниковых данных содержит информацию вплоть до 2014 года. Судя по этой информации, процесс не остановился в 2009 году и позеленение продолжается.

Достоверный рост листового покрытия выявлен на 25–50% площади суши (три массива данных дают несколько различающиеся результаты), а достоверное снижение — менее чем на 4%. Самое интенсивное позеленение отмечено на юго-востоке Северной Америки, в северной Амазонии, в Европе, центральной Африке и юго-восточном Китае. Сокращение площади листьев заметно лишь в некоторых районах центральной Южной Америки и северо-востока Северной Америки.

Чтобы разобраться в причинах выявленного тренда, авторы использовали 10 хорошо обоснованных экологических моделей, позволяющих предсказывать изменения индекса листового покрытия на основе данных по атмосферному CO2, климату, азотфиксации, землепользованию и другим факторам, которые потенциально могут влиять на этот индекс. Введя в модели реальные данные по всем этим факторам и усреднив результаты, показанные 10 моделями, авторы получили картинку, мало отличающуюся от той, которую дал анализ спутниковых данных. Серьезные несоответствия обнаружились только в нескольких районах: на юго-западе США, в южной части Южной Америки и в Монголии. Авторы объясняют эти несостыковки тем, что модели слишком чувствительны к изменениям количества осадков. Так или иначе, для большей части суши модели, по-видимому, адекватно отражают экологические механизмы, лежащие в основе изменений листового покрытия.

В отличие от самого изучаемого объекта — растительного покрова планеты — модели позволяют «играть» с параметрами, произвольно меняя их и оценивая получившийся эффект. Например, можно сделать неизменными все параметры, кроме одного, и посмотреть, сильно ли будет отличаться получившаяся картина от реальной. Таким способом можно понять, какие из учтенных в моделях факторов внесли наибольший вклад в выявленные изменения растительности.

Эти упражнения позволили авторам прийти к заключению, что самое сильное влияние на увеличение площади листьев оказал рост атмосферного CO2. Этот фактор объясняет 70% выявленных изменений растительного покрова. Глобальное потепление объясняет еще 8%, причем влияние климата наиболее ощутимо в приполярных районах, а рост концентрации атмосферного CO2 является определяющим фактором в тропиках. Изменения в круговороте азота и в землепользовании (а также факторы, вовсе не учтенные в моделях) тоже вносят свой вклад в позеленение планеты, но он невелик по сравнению с ролью углекислого газа, который растения используют для производства органики в ходе фотосинтеза и дефицит которого является важным лимитирующим фактором для растительных сообществ.

Увеличение количества зелени свидетельствует об общем росте продуктивности наземной растительности. Хорошо это или плохо — вопрос отдельный и непростой. Для разных регионов ответ на него может быть разным. Иногда вторичная растительность, пышно разросшаяся на месте вырубленного старого леса, может иметь больший индекс листового покрытия, чем погибший лес, хотя последний, безусловно, представляет большую ценность со всех точек зрения. Так или иначе, исследование показало, что происходящий в наши дни рост концентрации CO2 приводит к радикальным изменениям растительного покрова. И это несмотря на то, что по сравнению с ранним эоценом достигнутый к настоящему времени уровень CO2 выглядит более чем скромно.

Источники:

1) Eleni Anagnostou, Eleanor H. John, Kirsty M. Edgar, Gavin L. Foster, Andy Ridgwell, Gordon N. Inglis, Richard D. Pancost, Daniel J. Lunt & Paul N. Pearson. Changing atmospheric CO2 concentration was the primary driver of early Cenozoic climate // Nature. Published online 25 April 2016.

2) Zaichun Zhu, Shilong Piao, Ranga B. Myneni, Mengtian Huang, Zhenzhong Zeng, Josep G. Canadell, Philippe Ciais, Stephen Sitch, Pierre Friedlingstein, Almut Arneth, Chunxiang Cao, Lei Cheng, Etsushi Kato, Charles Koven, Yue Li, Xu Lian, Yongwen Liu, Ronggao Liu, Jiafu Mao, Yaozhong Pan, Shushi Peng, Josep Peñuelas, Benjamin Poulter, Thomas A. M. Pugh, Benjamin D. Stocker, Nicolas Viovy, Xuhui Wang, Yingping Wang, Zhiqiang Xiao, Hui Yang, Sönke Zaehle & Ning Zeng. Greening of the Earth and its drivers // Nature Climate Change. Published online 25 April 2016.

См. также:

1) 300 миллионов лет назад углекислого газа в атмосфере было гораздо больше, чем сейчас, «Элементы», 12.01.2007.

2) От глобального потепления спасет закопаемое топливо, «Элементы», 14.03.2007.

3) Алексей Гиляров. Сезонные колебания CO2.

4) Биосфера уже не справляется с избытком СО2, «Элементы», 05.01.2008.

5) Конец последнего оледенения отмечен одновременным повышением температуры и содержания CO2 в атмосфере, «Элементы», 09.04.2013.

-

1) Всегда хотел узнать, что будет потом после потепления в самой далёкой перспективе? Некоторые экологи пугают, что сработает гидратметановое ружьё и т.п. и планета просто зажарится в плане что температура превысит точку кипения воды и атмосфера будет преимущественно состоять из водяного пара под давлением во много атмосфер, или даже чуть ли не термическое расщепление карбонатов (сценарий Венеры). Или выйдет на плато, а Антарктида будет таять ещё сотни лет?

2) Не означает ли рост СО2 в атмосфере фактором, повышающим урожайность культурных растений? Т.е. экономически значимым фактором борьбы с голодом? Не получится ли так, что снижение выбросов в атмосферу вернёт голод, который частенько был в прошлые века даже при заметно меньшей плотности населения?-

Опасность нынешнего роста СО2 не столько в абсолютных значениях, а в скорости роста (градиенте). Есть риск пробить узкий коридор, в котором еще успевают сработать обратные связи, и тогда действительно будем наблюдать неконтролируемый всплеск концентрации СО2, метана, H2O и температуры. Поэтому сейчас в любом случае нужно снизить скорость накопления СО2 в атмосфере. Нужно делать то, что нужно, а что из этого выйдет - дело десятое.

А что касается урожайности в последнем докладе ООН по изменению климата наоборот перечисляются многочисленные проблемы для беднейшего населения из-за потепления, в первую очередь засухи, аномальные осадки, изменение режима ирригации, ураганы и т.п., снижающие производство продовольствия. Не похоже, что на этом фоне рост листовой биомассы может компенсировать инфраструктурные проблемы мест земледелия. Да и листья люди почти не едят. Кормов для животных разве что может прибавиться в отдельных районах.-

"перечисляются многочисленные проблемы для беднейшего населения из-за потепления, в первую очередь засухи, аномальные осадки, изменение режима ирригации, ураганы и т.п."

Думаю дело не в конкретном климате, а в том что у многих стран всегда четыре проблемы наступающие внезапно - зима, весна, осень и лето, крокодил не ловится, не растет кокос... Им просто надо что-то делать со своим невезением. -

Нет никакой реальной опасности. Нудные, дотошные, квалифицированные ребята из Беркли (национальная лаборатория им.Лоуренса) несколько месяцев назад опубликовали результаты работы по изменению теплового потока на поверхность Земли. За последние десятилетия в результате роста концентрации СО2 (так сказать парниковый эффект) поток энергии на квадратный метр поверхности Земли увеличился на 0,2 вт., при этом среднее значение этой величины составляет (если мне память не изменяет) 342 вт. Это значит, что влияние "парникового эффекта" меньше одной десятой процента. Я думаю, что затемнение земной поверхности в результате пролетов самолетов больше указанной выше величины.

-

ИМХО вы не правы, в плане что не туда смотрите. Мне казалось что соль парникового эффекта не в том, что атмосфера будет прозрачней и будет поступать будет больше тепла, а в том, что она будет менее прозрачна и тепло будет медленней отходить. Согласись, что внутри парника не бывает светлее чем на открытом воздухе, а вот теплее - бывает. 342 вт - полагаю что это лишь поток солнечного света без учета тепла, которое атмосфера отражает назад. А без этого тепла днём было бы в целом нормально, но вот ночью было бы очень, очень холодно. Также надо учесть, что тепло, которое возвращается назад - может возвращаться многократно, т.е. суммируй прогрессию.

-

Куда надо туда и смотрю. А вам посоветую изучить курс общей физики раздел оптика. Там написано, что "свет" от "тепла" (т.е. электромагнитное излучение оптического и инфракрасного диапазона) отличается ТОЛЬКО длиной: оптический диапазон (то, что вы называете "свет") от 0,4 до 0,8 мкм, а инфракрасный (то, что вы величаете "теплом") с большими длинами волн. Так вот Солнце излучает злектромагнитные волны в огромном диапазоне длин волн от радиоволн до рентгена (модель абсолютно черного тела) с максимумом интенсивности в оптическом диапазоне. Земля также излучает в большом диапазоне, но в силу меньшей температуры имеет максимум интенсивности в инфракрасном диапазоне длин волн. Все разговоры об сравнении парника и атмосферы рождены болтливыми профанами.

-

Физику вообще стоит изучать... В том числе и в вопросе разницы между абстракцией, именуемой АЧТ, и реальными объектами :)

Земля - это такой большой и сложный объект, состоящий как минимум из поверхности (которая очень разная и сильно отличается по излучающей способности в зависимости от места, времени, состояния растительности, количества влаги на грунте и т.д.) и атмосферы, каковая атмосфера тоже весьма неоднородна по своим характеристикам и по месту, и по времени.

Так вот 342 ватта на метр - это приход энергетического баланса - количество энергии поступающей от Солнца. Причём не к поверхности - а к верхнему слою атмосферы (от которой 102 ватта на метр вообще отражаются обратно в пространство сразу и не особо задерживаясь).

Что же происходит в атмосфере и за счёт чего она нагревается - весьма неоднозначный процесс, включающий нагревания, охлаждения, затраты на теплоту конденсации и испарения, переизлучения и так далее. При наличии желания с этим можно ознакомиться как в материалах Беркли, так и в таком сложном для понимания источнике как Википедия...

И возвращаясь к теплу и свету могу добавить, что если дочитать курс общей физики до раздела "пропускание излучения атмосферой" можно узнать потрясающую новость - величина поглощения весьма прямо зависит от длины этого излучения. Так что "свет" и "тепло" при одинаковом потоке энергии на входе нагреют объём воздуха по разному. А если ещё и начать влажность и химический состав этого воздуха менять... ;)-

Ну вот, "И возвращаясь к теплу и свету могу добавить, что если дочитать курс общей физики до раздела "пропускание излучения атмосферой" можно узнать потрясающую новость - величина поглощения весьма прямо зависит от длины этого излучения" -вот это и есть болтовня профана (вы про какой курс физики пишет? Савельева, Ландсбрга, Ландафшица, Фейнмана ?). Никакой прямой зависимости поглощения электромагнитных волн в атмосфере Земли нет, а есть множество узких линий поглощения каждого из газов составляющих атмосферу.

-

Ну не таких уж и узких, надобно заметить...

Однако возвращаясь к вопросу о болтовне:

"Никакой прямой зависимости поглощения электромагнитных волн в атмосфере Земли нет, а есть множество узких линий поглощения каждого из газов составляющих атмосферу"

Как это меняет практический вывод - поглощение энергии излучения атмосферой зависит от длины этого излучения?-

А так - возьмите выбейте в стеклянном парнике 99% стеклышек и посмотрите насколько температура в "парнике" будет отличаться от окружающей. Спектр поглощения СО2 - это несколько ОЧЕНЬ узких (по сравнению со всем спектром излучения поверхности Земли) линий, и все что возвращает этот газ и намерили ребята из Беркли - 0,2 вт. Меньше 0,1 % от падающей на поверхность энергии.

-

Давайте, для солидности, начнём со ссылки на этих ребят из Беркли. А то довольно сложно обсуждать то, не читал что...

Второе.

Несмотря на узость спектра поглощения СО2 этот самый спектр в общем-то приходится на пиковые значения теплового излучения поверхности в ближнем ИК спектре. Поэтому то, что он особо не поглощает в рентгеновском диапазоне, конечно, здорово - только вот роли в энергобалансе этот факт особо не играет. Эти стёклышки в парнике на пол настелены.-

Для начала ссылка на русскомhttp://www.vesti.ru/doc.html?id=2414573: , оригинальная статья: http://newscenter.lbl.gov/2015/02/25/co2-greenhouse-effect-i

ncrease/

Разговоры о "балансе" имеют какой-либо смысл, если этот самый баланс полон и учитывает ВСЕ факторы, которые воздействуют на систему, а так имеет место болтовня.-

Спасибо, уважаемый "chastni" за ссылку на статью, потому что в ней однозначно экспериментально подтверждаются теоретические расчеты влияния парникового эффекта. Даю прямую цитату: "The time series both show statistically significant trends of 0.2Wm22per decade (with respective uncertainties of60.06W m22 per decade and 60.07W m22 per decade) and have seasonal ranges of 0.1–0.2W m22. This is approximately ten per cent of the trend in downwelling longwave radiation5–7. These results confirm theoretical predictions of the atmospheric greenhouse effect due to anthropogenic emissions, and provide empirical evidence of how rising CO2 levels, mediated by temporal variations due to photosynthesis and respiration, are affecting the surface energy balance"

-

-

-

-

И да - забыл про главное.

В любом балансе важны не абсолютные значения, а разницы.

Как говорил кто-то из классиков (вроде даже Диккенс) - человек зарабатывающий 100 фунтов в год будет счастлив, если он тратит за этот год 99 фунтов и глубоко расстроен, если 101 фунт.

Общий поток энергии крайне мало говорит о температуре - атмосфера находится в термодинамическом равновесии - она отдаёт примерно столько же энергии, сколько принимает. Но если она начнёт отдавать хотя бы на доли процента меньше - этого уже вполне хватит на то, чтобы она начала разогреваться.

Представьте себе, что у вас есть бассейн и две классические трубы. Через одну вливается триста литров воды в минуту, в другую выливается триста.

А теперь вы подвернули краник и начали вливать 300,1 литр воды. А сливать - те же триста. Сто грамм - это же мелочь. Фигня. Меньше стакана. На фоне трёхсот литров их практически не видно. Но бассейн-то через некоторое время через край перельётся, правда?-

Так он не перелился за несколько миллиардов лет несмотря на сильные кратковременные и долговременные изменения.

-

Я о "переливе" в смысле повышения температуры вследствие эмиссии CO2. А вот о последствиях этого повышения уже надо думать.

Ссылки на то, что "в эоцене было ещё теплее" - конечно, хорошо, но всё таки следует иметь в виду, что сейчас не эоцен, а конкретного понимания механики работы атмосферных процессов пока толком нету. Поэтому предсказать реальные последствия данного потепления мы не можем - точных аналогов в истории Земли нет, и построить матмодель процесса мы пока не способны.-

Все же за долгую историю Земли чего только не было, атмосфера сильно изменялась, но не разогревалась чрезмерно, можно предполагать что немного СО2 не повредит. Но конечно нельзя не согласиться с тем что для надежных практических выводов нужны исследования, данные и более продвинутые модели, а пока что есть только предположения, да и то только на основе отдельных известных деталей происходящего. Сейчас все только начинается, и это интересно, а когда-нибудь этим исследованиям будут посвящены исторические отступления в научно популярных книгах.

-

Я еще добавлю, что многие спорщики почему-то считают, что температура сейчас — это равновесная температура при данном уровне CO2. Между тем атмосфера сейчас находится в неравновесном состоянии, и время достижения равновесия — несколько веков. Т.е. если прямо сейчас перейти к нулевым выбросом CO2, то температура не замрет на нынешнем значении, а будет еще довольно долго плавно расти.

-

Температура атмосферы сейчас включает энергию, извлеченную из недр (нефть, газ, уран) и выпущенную на свободу в ДВС автомобилей, топках ТЭЦ и реакторах атомных электростанций. Если в ближайшее время создадут термоядерный реактор, не умерив аппетиты землян на потребление энергии, то перегрева атмосферы Земли не избежать, и о равновесной температуре можно позабыть навсегда. Проблема глобального потепления, думаю, не столько в увеличении выбросов СО2 (поскольку его биосфера планеты легко утилизирует, увеличив растительный покров), сколько в быстром (в геологических масштабах времени - практически мгновенном) расконсервировании энергии Солнца (аккумулировавшейся в недрах Земли в течении миллионов и миллиардов лет), сопровождающемся с физическим загрязнением атмосферы выбросами предприятий и автомобилей (т.е. снижением её прозрачности для электромагнитного волн в широком спектре излучений).

-

Вот тут не согласен. Насколько я знаю, при фиксированном составе атмосферы температура Земли приходит в равновесное состояние всего лишь за несколько лет (!). Единственное исключение - таяние/образование ледников. Но ледники Антарктиды и Гренландии пока не начали меняться в площади, а других крупных ледников сейчас нет.

-

Тепловая инерция климатической системы связана с океаном, а с не одной только атмосферой. При зафиксированных CO2 (скажем, в районе 700 ppm), тепловой дисбаланс будет частично уходить на нагрев океана, и пока он достаточно не прогреется, этот тепловой сток будет действовать. И пока он действует, он несколько компенсирует нагрев температуры. А когда он через пару-тройку веков прогреется, тепловой сток исчезнет, и температура дойдет наконец-то до равновесного значения.

В старых IPCC отчетах были показательные графики. Например,

https://www.ipcc.ch/pdf/climate-changes-2001/synthesis-syr/english/summary-policymakers.pdf , рисунки SPM-5 и SPM-7.

В новых отчетах в этих терминах не говорят, там сейчас рисуют графики кумулятивного радиационного эффекта за определенный срок на гигатонну выбросов.-

Формально говоря - да, такой эффект существует. Однако никаких доказательств сколько-нибудь значительной его величины пока не имеется, и графики SPM-5 и SPM-7 носят в основном спекулятивный характер.

Дело в том, что почти вся глубоководная вода имеет температуру 0-4 С (см., например, https://en.wikipedia.org/wiki/Thermocline , https://en.wikipedia.org/wiki/Deep_sea#Temperature). Это вызвано тем, что вниз опускаются наиболее холодные из существующих поверхностных вод. Т.е. пока на земном шаре есть хоть одно место, где зимой океанская вода замерзает - именно оно и определяет температуру почти всей океанской воды.

(Это дополнительно иллюстрируется рисунками https://en.wikipedia.org/wiki/File:WOA09_1000m_AOU_AYool.pngи https://en.wikipedia.org/wiki/Apparent_oxygen_utilisation#/m edia/File:WOA09_180E_AOU_AYool.png , где НЕ указана температура воды, зато указано содержание в ней кислорода - что наглядно показывает направление циркуляции, т.к. в глубоких водах содержание кислорода неуклонно снижается с течением времени. Видно, скажем, что вода в глубине Берингова моря притекает из Антарктики - а не с поверхности и даже не из Арктики).

Потому прогреваться может лишь довольно узкий слой поверхностных вод. И прогреваться не более, чем на величину нагрева самой атмосферы - т.е. на единицы градусов. Причем, если он в сильном теплообмене с поверхностью - то прогревается быстро, а если в слабом - то почти не влияет на эту самую температуру поверхности. Действительно, поверхностная температура моря резко меняется даже за лето. Трудно представить, как при этом она способна на существенную многолетнюю тепловую инерцию.

Откуда же тогда взялись оценки из старых отчетов IPCC? Из SPM-7 наглядно видно, насколько огромен разброс оценок. После чего бралось арифметическое среднее из всевозможных оценок, и объявлялось "средним". Это, как если бы оценка выигрыша в лотерею делалась так: "Максимальный выигрыш - миллион, минимальный - 0, в среднем - полмиллиона" :) Наверно, потому и "в новых отчетах в этих терминах не говорят" :)

Вообще, даже не будучи профессионалом-климатологом - поражаюсь очевидной безграмотности SPM-5 и SPM-7. Например, все признают, что океан постепенно поглощает CO2 (причем глубокие холодные воды - особенно сильно, хоть и медленно). По текущим оценкам https://en.wikipedia.org/wiki/Carbon_dioxide_in_Earth's_atmosphere, даже за короткое время нынешних выбросов 30%-40% СО2 уже успело поглотиться океаном. Полное же установление нового равновесия по СО2 (а не по прогреву) заняло бы время, равное времени океанской глубоководной циркуляции - т.е. столетия и первые тысячелетия. При этом избыточная (сверх доиндустриальной) концентрация СО2 снизится в 3-5 раз (считая от момента прекращения выбросов). Однако на SPM-5 постепенная убыль СО2 ВООБЩЕ отсутствует! Увы, где начинаются политические интересы - на первый план выходят самые скороспелые "научные работы". -

Там в отчете IPCC есть еще более смешной момент: в Table SPM-2 перечисляются последствия изменений климата. Так вот, они ВСЕ вредные! Например, "associated risk of drought" приводит, естественно, к "Decreased crop yields". Но рядышком "More intense precipitation events (very likely, over many areas)". И они, разумеется, не приводят к "Increased crop yields", а только к "Increased flood, landslide, avalanche, and mudslide damage. Increased soil erosion. Increased pressure on government and private flood insurance systems and disaster relief".

В общем, благодарю за ссылку - знал про ангажированность этих отчетов, но такой наглости всё-таки не ожидал))-

Ну вы все же почитайте, во-первых, последний обзор, во-вторых, отделяйте первый том IPCC, где чистая наука, от второго и третьего, где социальные эффекты и рекомендации, а в-третьих, не злоупотребляйте приговорами.

Понятно, что есть сельхоз районы с разными климатическими условиями, в которых урожайность лимитирована разными параметрами. Поэтому все подобные выводы надо делать для каждого региона и смотреть, прежде всего, на его лимитирующие параметры. Если это засушливый регион, то ясно, что при более засушливом климате там урожайность уменьшится. При более влажном — повысится. В другом регионе — наоборот. Суммарный эффект зависит от баланса этих факторов.

Вообще, вы наверно знаете про еще один момент: повышение температур в среднем усиливает контраст влажности между засушливыми и влажными регионами. Грубо говоря, при повышенной температуры из засушливых областей остатки влаги испаряются сильнее и, вследствие циркуляционных паттернов, уносятся в другие регионы (не даром же этот регион был и так засушливый).

Параллельно усиливается испарение и с океана, но там-то никаких урожаев нет. Зато общее содержание влаги в атмосфере растет, и в других регионах, которые и без того влажные, типа Ю-Восточной Азии, выпадает в виде более сильных осадков. Опять же, понятно, что на эти простые закономерности накладываются сдвиги в паттернах атмосферной циркуляции и т.п. Но по крайней мере эта общая тенденция поясняет, что не надо забывать про усиливающийся контраст.-

"Вообще, вы наверно знаете про еще один момент: повышение температур в среднем усиливает контраст влажности между засушливыми и влажными регионами. "

Извиняюсь за вредность и надоедливость, но, если не ошибаюсь - как раз наоборот: https://en.wikipedia.org/wiki/Last_Glacial_Maximum-

Ну нет, там не наоборот. Там описано, что при тех условиях была общая тенденция к опустыниванию, поскольку влаги в воздухе было намного меньше. Если где-то выпадало больше осадков, то это потому, что туда сместились циклоны из-за общего изменения атмосферной циркуляции.

Но вообще, вы всё же не сравнивайте настолько отличающиеся условия, как в последнем максимуме оледенения и нынешнем межледниковье. Это кардинально разные условия, атмосферная циркуляция сильно отличалась, как из-за наличия ледниковых щитов, так и просто из-за сильно других температур. А я здесь говорю, скажем так, про добавочные 1-2 градуса по сравнению с нынешним климатом.

В общем я еще раз советую не ограничиваться только одной википедией и прочими популярными ресурсами. Вы хотите разобраться в теме? Читайте научные статьи по теме. Нет доступа к статьями? читайте обзоры типа IPCC, первый том. Не доверяете консенсуса климатического сообщества? (А консенсус этот 99%-ый реально есть, что бы там ни кричали так называемые скептики). ОК, тогда будьте добры признать это. Но в таком случае и отношение к вашим скептическим высказываниям будет примерно такое же, как к альтернативщикам, которые сомневаются в эволюции или в существовании кварков. Уж извините ха прямоту.-

"Там описано, что при тех условиях была общая тенденция к опустыниванию, поскольку влаги в воздухе было намного меньше."

И Сахель с южной Австралией превратились в пустыню, а многие леса Амазонии и Западной Африки остались влажными лесами. Т.е. контраст именно усилился.

"А я здесь говорю, скажем так, про добавочные 1-2 градуса по сравнению с нынешним климатом."

Пожалуйста: https://en.wikipedia.org/wiki/Neolithic_Subpluvial ("зелёная Сахара").

"В общем я еще раз советую не ограничиваться только одной википедией и прочими популярными ресурсами. Вы хотите разобраться в теме? Читайте научные статьи по теме."

Следует ли мне указать Вам на ссылки на НАУЧНЫЕ статьи, приведенные во всех процитированных мной статьях Википедии? Какие у Вас возражения против этих статей? Прочли ли Вы их?

"Не доверяете консенсуса климатического сообщества? (А консенсус этот 99%-ый реально есть, что бы там ни кричали так называемые скептики)."

И в чем этот "консенсус" (применительно к обсуждаемым нами вопросам)? Противоречит ли он моим утверждениям? И если да - то по каким пунктам? -

"Но в таком случае и отношение к вашим скептическим высказываниям будет примерно такое же, как к альтернативщикам, которые сомневаются в эволюции или в существовании кварков. Уж извините ха прямоту."

Ну раз уж Вы перешли к таким обвинениям... Не хотел возвращаться к пройденной теме, но сейчас хотелось бы уточнить.

"11.05.2016 02:14 | Игорь Иванов

Если прямо сейчас выбросы моментально сделать нулевыми, океан начнет всасывать CO2 из атмосферы, и концентрация снизится. Температура, вероятно, тоже.

Мой исходный коммент был про ситуацию с _зафиксированным_ атмосферным CO2. "

Но в исходном комменте Вы прямо указали:

"08.05.2016 23:35 | Игорь Иванов

Я еще добавлю, что многие спорщики почему-то считают, что температура сейчас — это равновесная температура при данном уровне CO2. Между тем атмосфера сейчас находится в неравновесном состоянии, и время достижения равновесия — несколько веков. Т.е. если прямо сейчас перейти к нулевым выбросом CO2, то температура не замрет на нынешнем значении, а будет еще довольно долго плавно расти."

Признаете ли Вы свою ошибку? Хотелось бы это знать, чтобы правильно понимать дальнейшую дискуссию.-

Да, я неправильно сначала выразился. В последнем комменте я уточнил, что имею в виду эффект тепловой инерции при фиксированном уровне CO2. Люди про эту инерцию часто не задумываются.

На остальные уколы времени отвечать нет. Я сообщил, что хотел и как смог. Если не удалось вас убедить ни в одной из этих утверждений, то и бог с ним.-

Да, я действительно погорячился. Некоторые фразы из Вашего предыдущего коммента мне тогда показались высокомерными.

А по поводу влияния потепления на контраст влажности - Вы ведь сами попросили поговорить о "добавочные 1-2 градуса по сравнению с нынешним климатом", вместо предположительно "кардинально иных" ледникового периода или эоцена. И именно такой пример, как Вы просили, я действительно привел: Голоценовый климатический оптимум, когда "At 16 sites... local HTM temperatures were on average 1.6±0.8 °C higher than present.", что и сопровождалось "зелёной Сахарой", распространением лесов в Центральной Азии...

А что, кстати, отвечают на этот пример эксперты из IPCC? Да ничего! Они дипломатично обходят этот вопрос. Они и не утверждают, что потепление не приведет к "зелёной Сахаре" или к увлажнению пустынь Центральной Азии. Они просто формулируют в отчете так, чтобы подчеркнуть для читателей отрицательные стороны. Где-то (где именно, кстати?) станет суше - "Decreased crop yields". На остальной планете - " ".

(Кстати, должен признать и свою неточность: в Table SPM-2 нашлись и отдельные положительные эффекты. Но только такие, которые не выглядят ключевыми для политиков. Еще ни один политик не терял свой пост из-за "cold-related human morbidity and mortality". А вот про повышение урожайности...)

Что же касается исходного вопроса - о существовании ЗНАЧИТЕЛЬНОЙ тепловой инерции океана при фиксированном уровне CO2 - то соглашусь, что бесспорных доказательств ее отсутствия я не привел, и она принципиально возможна (хоть и кажется мне маловероятной). Однако доказательств ее наличия мне также не известно, а все приведенные в отчете графики являются достаточно сомнительными - будь то SPM-5 с отсутствием цифр на оси ординат, или SPM-7 с разбросом в два с лишним раза по авторской оценке.

-

-

-

-

Уважаемый Игорь, я думаю, что климат в первую очередь зависит от тепловой машины, работа которой связана с круговоротом воды. При этом вода нагревается внизу, у земли, превращается в пар, поднимается вверх, охлаждается в атмосфере с излучением тепла в космос. Затем возвращается на землю в виде дождя и снега. Космос представляет собой очень эффективный холодильник с предельной температурой охлаждения 2,7 гр. К. Очевидно, что с увеличением приземной температуры мощность машины должна увеличиваться за счет увеличения массы теплоносителя (в результате усиления испарения) и усиления циркуляции атмосферы.

Для проверки этой гипотезы я попытался найти исходные данные для анализа работы простейшего варианта этой машины, связанного с одним облаком. Так ничего и не нашел. Глубоко зарываться в тему нет возможности – для этого необходимо менять профессию. В связи с этим вопрос - Игорь, почему описанная тепловая машина не может остановить повышение температуры?-

Очень жаль, что никто не хочет со мной разговаривать на эту тему. Мне казалось, что энергетика, связанная с водяным паром, и вообще водой, является доминирующей в энергетическом балансе. При этом энергией, которая греет землю, можно управлять путем регулирования возврата части солнечной энергии в космическое пространство посредством облаков – существуют технологии усиления или уменьшения облачности.

Если разобраться в этом вопросе, то можно будет на земле установить любую температуру.

С другой стороны, существенно снизить выбросы углекислого газа в ближайшие десятилетия, как показывает практика, вряд-ли удастся (99,9% вероятности). Поэтому надеяться на снижение концентрации СО2 бессмысленно.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Из-за поглощения СО2 океаном (см. мой соседний коммент), кстати, меняется и знак тренда: если прямо сейчас перейти к нулевым выбросом CO2, то "температура не замрет на нынешнем значении, а будет еще" несколько столетий плавно СНИЖАТЬСЯ, пока не остановится на значении глобального потепления, в 3-5 раз меньше того, при котором выбросы прекратились.

-

Это да, такой график в IPCC AR4 я видел. Если прямо сейчас выбросы моментально сделать нулевыми, океан начнет всасывать CO2 из атмосферы, и концентрация снизится. Температура, вероятно, тоже. Если снизить выбросы не до нуля, а, скажем, на 50%, то рост продолжится. Так что коридор для этого эффекта небольшой, и по понятным причинам сейчас это неактуально. Что будет, если тот же «эксперимент» с выключением выбросов повторить на уровне 750ppm, я не знаю.

Мой исходный коммент был про ситуацию с _зафиксированным_ атмосферным CO2. Я просто подчеркнул часто упускаемый в спорах факт тепловой инерции климатической системы за счет медленного теплообмена с океаном. Насчет глубины: понятно, что речь не про всю толщу, а про первые сотни метров. Конечно, какое-то перемешивание есть почти по всей глубине, конвейер работает, но первые сотни метров — это та область, где сейчас в прямых измерениях виден рост теплосодержания океана.

Если вы видели более свежие данные моделей по многовековому поведению климата в малореалистичных сценариях с нулевыми выбросами или с зафиксированным, дайте знать.

-

-

-

-

-

-

Вы значение цифорков знаете? 0,1-02 ватта на квадратные метр это ВСЕ, что возвращает СО2 на поверхность Земли ночью, а от Солнца днем приходит больше 200 ватт на метр. Это и есть прямое экспериментальное подтверждение ничтожности ( 1:1000) парникового эффекта от изменения концентрации СО2. Любой самолет пролетевший днем над Землей своим следом экранирует поступление энергии от Солнца больше, чем все эти гигатонны СО2 в атмосфере.

-

Во-первых - не на поверхность Земли, а на внешнюю границу атмосферы.

Во-вторых - а причём здесь этот поток? Речь о температуре атмосферы, а не том насколько хорошо нагревается чёрная куртка на ясном солнышке...

И в-третьих - 0,2 Ватта это изменение потока за десятилетие, а не его абсолютное значение вообще-то.

Вы абсолютно не понимаете о чём идёт речь, вместо этого уцепившись за две цифры, взятые из разных источников, даже без внятного понимания что это за цифры. И при этом ещё обвиняете всех вокруг в незнании и непонимании. :)

-

-

-

-

Это враньё вызванное неверным пониманием, завышенным самомнением (как вы посылаете людей читать физику) и неумением слушать собеседника. Вам уже выше указал на вашу ошибку, вы её повторяете.

Со стороны солнца излучение идёт в видимом диапазоне, и тут да, СО2 весьма прозрачен, так что почти не влияет на поток энергии (подобен прозрачному стеклу парника). А вот от земли переизлучаемое излучение идёт уже в тепловом диапазоне, и тут далеко не о 0.2вт речь (что тоже подобно стеклу парника). Вот и получается, что на поступление энергии СО2 почти не влияет, но сильно влияет на отдачу. Особенно это усугубляется тем что полосы поглощения СО2 занимают немногие окна прозрачности в тепловом диапазоне - остальное занимает водяной пар и другие газы, которых в атмосфере и без того не мало.-

На мой взгляд, в статье по ссылке, которая выше, речь идет о радиационном воздействии слоя углекислого газа на поверхность земли именно в тепловом диапазоне (в инфракрасном спектре). Это радиационное воздействие увеличиваться на 0,2Вт/м2 за десятилетие.

Поток солнечного излучения во всех диапазонах, проходящий через площадку в 1 м², расположенную перпендикулярно потоку излучения на входе в атмосферу Земли равен 1367 Вт/м². В среднем, с учетом того что земля круглая и вертится, получается 342 Вт/м². Поэтому относительное повышение поглощения энергии в результате увеличения концентрации углекислого газа составляет 0,06% за десятилетие.

Для того, чтобы восстановить баланс поглощения - излучения Земли связанный с увеличением СО2 достаточно поднять температуру Земли (включая газовые оболочки, облака, поверхность), как абсолютно черного тела, всего на 0,05 град за десятилетие.-

Его надо сравнивать не с солнечным потоком, а с излучением земной поверхности (396 Вт/м2) и той частью этого излучения, которая возвращается атмосферой (333 Вт/м2).

Энергобаланс поверхности округлённо до целых выглядит следующим образом.

Приход:

Поглощение солнечного излучения поверхностью - 161 Вт/м2

Поглощение переотражённого излучения атмосферы - 333 Вт/м2

Всего: 494 Вт/м2

Расход:

Излучение поверхности - 396 Вт/м2

Теплопередача в атмосферу - 17 Вт/м2

Потери за счёт скрытой теплоты испарения воды с поверхности - 80 Вт/м2

Итого: 493 Вт/м2

Это усреднённые данные за период 2000 - 2004 года.

Компенсация этой системой роста энергии на входе, увы, не опишется через эффективную температуру АЧТ. Которая, если мне не изменяет память, для Земли составляет 249 К (или -24 градуса) и которая очень далека от реальных температур приповерхностной атмосферы, которые, собственно, нас и волнуют.

Условно - рост температуры поверхности спровоцирует увеличение теплового излучения. Но при этом возрастёт и величина возвращаемого атмосферой теплового потока. То есть просто "сбросить" теплоту так не получится.-

Nycticorax, спасибо за информацию. Сейчас стало более понятно.

Если вести расчеты в относительных единицах, то в качестве базисной величины лучше использовать величину, которая является относительно стабильной. На роль такой величины подходит энергия солнечного излучения. Для конкретного примера, конечно, лучше было найти отношение радиационной энергии, связанной с углекислым газом, к общей радиационной энергии атмосферы. Просто цифр под рукой не было.

Для охлаждения земли, на мой взгляд, существует практически единственный вариант – увеличить сброс энергии в космос.

Например, можно увеличить количество облаков в нужном месте, с нужными параметрами (в том числе с регулируемым временем жизни облака). При этом, появляются следующие каналы охлаждения земли.

1. Облака увеличивают коэффициент отражения солнечного излучения, без нагрева атмосферы и земли. При этом на землю попадает меньше энергии.

2. Облака состоят из воды, которая испарилась с поверхности океанов и земли. При испарении вода отбирает от поверхности 80Вт/м или больше (необходимо уточнить для отдельного облака). В результате земля охлаждается.

3. Конвекционные потоки воздуха переносят водяной пар в атмосферу, который в облаках конденсируется в воду или даже замерзает, тем самым нагревает облака. Т.к. облака находятся на большой высоте и их сверху ничего не экранирует, облака эффективно излучают энергию в космическое пространство и охлаждаются. При этом холодные капли воды и снежинки, падая на землю, дополнительно ее охлаждают.

Этот процесс напоминает работу тепловых трубок радиатора процессора персонального компьютера.-

Для того, чтобы понять, как работает механизм охлаждения с помощью облаков, можно создать экспериментальное облако и измерить все его параметры. Также можно исследовать подходящие естественные облака в разных условиях.

Кто - то проводил такие исследования? Было бы интересно.

А так, в первом приближении, я думаю, что ничего предпринимать для стабилизации температуры земли не нужно. Тепловой радиатор из облаков и так все отлично отрегулирует. Например, в случае повышения температуры увеличится парообразование и отбор энергии с поверхности земли. При этом возрастет скорость перемешивания атмосферы - ураганы, тайфуны и т.д. Что будет способствовать повышению температуры верхней части облаков и увеличению отдачи энергии в космос. Известно, что летом, когда турбуленция в облаках высокая – дождик во время грозы очень эффективно охлаждает землю. А вот, когда температура низкая – зимой, облака просто греют землю.-

«Ученые из Германии и Швейцарии нашли способ остужать планету при помощи лазеров, которые будут изменять структуру облаков. Об этом рассказывается в публикации в журнале Science Advances.»

«Ученые впрыскивали капли воды в охлажденную камеру, имитируя верхние слои тропосферы, которые состоят из частичек льда. При этом ученые обстреляли внутреннюю часть камеры ультракороткими лазерными импульсами длительностью в триллионные доли секунды. В точке, куда попадал импульс, шло бурное испарение воды. Пары расширялись и образовывали ударную волну, ломавшую фрагмент льда на множество более мелких. Мелкие льдинки лучше отражают лучи Солнца.»

http://riafan.ru/524779-uchenye-pridumali-sposob-zamorozit-zemlyu-s-pomoshchyu-lazerov

http://planet-today.ru/novosti/nauka/item/42377-issledovateli-nashli-sposob-zamorozit-zemlyu-s-pomoshchyu-lazerov

Я думаю, что после этих открытий исследования в направлении создания системы управления климатом ускорятся.

-

-

-

-

-

-

-

-

За 200 с лишним лет с начала "индустриальной эры" прибавка почти в 10 раз больше - 1.82 Вт на квадратный метр, причем этот рост ускоряется (в начале 20го века это было порядка +0.1 Вт за 10 лет, сейчас уже больше +0.2 Вт за 10 лет). О чем есть в той же самой работе.

И это только кажется на 1й взгляд что мало. Общий средний поток энергии от Солнца действительно несколько сотен Вт, т.е. на 2 порядка больше, но надо хорошо понимать что без него (при нулевом потоке) температура на поверхности была бы вообще близка к абсолютному нулю. Т.е. несколько сотен Вт энергии поступающие на каждый м2 в плане температуры дают разницу порядка 300 градусов!

Так что все в общем сходится. 1.8 Вт дополнительного тепла на м2 обеспечили рост средней глобальной температуры на 1 с небольшим градуса как и показывают климатические наблюдения и долгосрочные статистические тренды.Точнее влияние СО2 отдельно даже больше, но это не единственный фактор, есть и другие в том числе влияющие и в строну понижения температур(например сильное загрязнение атмосферы аэрозолями) и суммарный эффект от всех получился лишь чуть больше +1 градуса.

-

Все же во-первых не аэрозоли, а просто обычные облака отражают излучение. Чем теплее, тем их больше, тем Солнце слабже светит на поверхность. Кстати, озеленение поверхности и океана тоже как-то влияет на альбедо, как и отсутствие снега зимой, или льда в океане. Производит большое впечатление инфа из википедии о том что в центре Антарктиды Солнце жарит как в сочах, но все в пустую, почти все излучение улетает обратно отраженное белой поверхностью. А кстати, там же тоже есть углекислота, почему она не действует как парник?

-

Видимо, надо повторять снова и снова: читайте отчеты IPCC и приведенные там ссылки. Облака (а под словами «аэрозоли» обычно и подразумевают их влияние на облачный покров) действуют в обе стороны, и за счет альбедо, и за счет перерассеяния теплового обратно на землю. Какой из них сильнее — априори непонятно, и именно потому это остается одним из самых больших источников неопределенностей в климатических моделях и проекциях.

-

-

Миф это то что вы только что повторили. Ситуация с точностью обратная - человечество за 1 год "делает" углекислого газа в сотни раз больше чем средний вулкан за весь период извержения: десятки миллиардов тонн ежегодно против сотен миллионов тонн за извержение.

-

Кстати, недавно в Realclimate был подробный разбор, откуда взялся этот миф: http://www.realclimate.org/index.php/archives/2016/04/the-vo

lcano-gambit/ -

"Разбор" на уровне низкосортной полемики, свойственной апологетам объяснения "клюшки" человеческим фактором. Важно не сколько конкретного вещества "выкинул" вулкан, важно то, что это произошло очень быстро и локализованно, важно, в каком именно месте это произошло, наконец, важно, что было выброшено - в совокупности. Полемические приёмы весьма примечательны в теме, где даже фундаментальные факторы влияния до сих пор дебатируются.

-

-

Вместо кредитов на закупку продовольствия.

-

Технологии доступны, бери да делай. Посевной материал доступен и так, но они его пустят на лепёшки сразу же, т.к. не хотят сеять, хотят халявную еду. Также учти, что посевной материал разрабатывается под каждую местность отдельно, разные сорта, тут же ты хочешь чтобы для негров кто-то разрабатывал новый сорт культурных растений? Оборудование типа трактора стоит дорого и его надо всё время ремонтировать/обслуживать - это (ИМХО) собственно и есть основная работа в современном поле - это пропьют, сгноят, скажут чтобы прислали ещё больше тракторов и повыше качеством, т.к. старые сломались, т.к. плохие прислали. Учиться на агрономов они не захотят, хотели бы - не были бы бедными голодранцами вместо того чтобы бегать по Африке с автоматиками и промышляя грабежами и мелким пиратством. Вывод - всё и так оптимально, лучше не будет. Ведь всё что ты написал - как идея начать наконец производить качественные авто и электронику в "этой стране", вроде бы можно, ан-нет, не выйдет.

-

Когда недоразвитые страны перестанут плодиться как тараканы, тогда и проблема голода пропадет сама собой.

-

-

>>Так же пережитком аграрного мира является географическая разбросанность населения, в то время как выгоднее, удобнее, технологичнее и цивилизованнее жить в многомиллионных мегаполисах.

С практической точки зрения - бесспорно. С психологической - человек эволюционно не адаптирован к жизни в огромных плотных коллективах - он не сельдь, не муравей и не морские птицы с их колониальным гнездованием.

Мегаполисы создают человеку стресс и заметно снижают темп воспроизводства популяции - как правило крупные города имеют отрицательный естественный прирост, и если в них не будет постоянно приезжать новое население из сельской местности, то они потихоньку вымрут.-

"человек эволюционно не адаптирован к жизни в огромных плотных коллективах"

Мегаполис гораздо в меньшей степени коллектив чем деревня, или маленький город, где действительно все друг друга знают. Обычно говорят о межличностной кооперации групп гоминидов как об необходимом эволюционном преимуществе для выживания и прогресса, но в мегаполисе личности можно кооперироваться с другими в основном через обезличенные общественные механизмы, а не например с тысячей жителей твоего дома, из которых можно не знать никого вообще, как и персонал различных служб и организаций с которым взаимодействуешь. Можно даже отшельничать прямо посреди огромного города практически не вступая в личные контакты, причем являясь вполне полезным членом общества, например работая через интернет и покупая товары и услуги с доставкой на дом.

Рождаемость падает просто потому что людям есть чем заняться/развлечься кроме размножения.-

Насколько я в курсе, американские субурбы, где заняться можно примерно тем же, чем и в мегаполисе, демонстрируют в среднем более высокую рождаемость, нежели районы плотной городской застройки.

Второе - влияние досуга на рождаемость не совсем прямолинейно. Речь в первую очередь о величине трудозатрат на воспитание. Каковые в современном обществе крайне велики. Этот фактор влияет в любом случае.

Ещё один фактор - то самое "отшельничество" которое снижает эффективность поиска подходящего партнёра - круг общения горожанина больше, чем жителя "местного сельского типа", но при этом глубина и прочность социальных связей - существенно ниже. Среднестатистический житель многоэтажки часто плохо знает даже собственных соседей. Что в условиях, скажем так, усадебного проживания практически невозможно. Там контакты с соседями существенно более плотные и следовательно теснее социальные связи.

Но, подозреваю, в условиях крайней перенаселённости могут включаться ещё какие-то эволюционные механизмы, направленные на подавление инстинкта размножения.-

"Насколько я в курсе, американские субурбы, где заняться можно примерно тем же, чем и в мегаполисе, демонстрируют в среднем более высокую рождаемость, нежели районы плотной городской застройки."

Возможности во многом определяются количеством денег, а проживание в пригороде это вынужденная мера когда денег не достаточно на городское жилье, то есть свободы чем-то заняться у этих людей все же меньше.

-

-

-

2) Безусловно означает - достаточно взглянуть на диаграмму зависимости эффективности фотосинтеза от концентрации CO2 - там идёт нарастание аж до 1000 ppm у C3-фотосинтетиков (т.е. практически всех растений кроме злаков). У C4 - неизменно.

Эта же концентрация, кстати, является и максимальной безвредной для современного человека (выше 1000 ppm появляются только признаки повышенной утомляемости. Опять таки - у _современного_, т.е. не адаптированного к сколь-нибудь заметному присутствию CO2 человека).

Сегдняшняя концентрация - 400 ppm. Скорость роста - 2 ppm/год. Так что можно ещё почти 300 лет глобально ни о чём не беспокоиться! За это время уже точно закончатся все дешевые углеводороды, а добыча недешёвых по EROEI сравняется с "возобновляемыми" источниками энергии.

Таким образомъ, следует заключить, что АЛАРМИСТОВ - В БИОРЕАКТОРЪ! На полезный метанЪ.

-

Есть другое предположение, в котором наличие тёплого равномерного климата определено взаимным расположением континентов и течениями.

http://scisne.net/a-303?pg=18-

Можно ли изменив расположение чего-нибудь на поверхности Марса сделать там теплый климат?

Во времена динозавров в среднем по Земле было значительно теплее на протяжении очень длительного (даже в геологическом масштабе) времени. Я считаю, что для этого были более веские причины, чем расположение континентов и направление течений.

За ссылку Спасибо!

-

Кое-какие мысли и вопросы, под влиянием статьи и некоторых других:

Если хорошенько озеленить Север Африки, центральную Азию и Австралию сколько СО2 на это израсходуется в процентах от существующего количества в атмосфере? Дополнительно, есть ли оценки эффективности "озеленения" "морских пустынь"? (районов мирового океана практически лишенных планктона, об этом писали как-то, такие районы обширны, там видимо не хватает биогенов, был даже успешный опыт с распылением железа).

Еще интересно есть ли какие-то исследования относительно идеи которую я прочел в статье Дайсона на Элементах - создание культурных растений запасающих повышенное количество углерода в корневых системах?

И еще появляется мысль что цивилизация не только глобально изводит биосферу, но и получается глобально помогает флоре, и таким образом надо думать и всем остальным частям биосферы, кроме бактерий в глубинах земной коры. (В этом плане не оставляет мысль об увеличении популяции енотов в США в 30 раз под влиянием человека, точнее избытка человеческой пищи на помойках; видел на ютубе как они ходят на двух ногах когда руки заняты награбленным, а Дробышевский мимоходом заметил в статье что они эволюционно молоды, и может пойдут по пути приматов :)

-

Люди изымают часть, грибники всякие шарят, дичь, и главное конечно древесину в промышленных количествах, содержащую углерод. Плюс леса спасают от пустынной пыли например, людям лесной климат приятен, и прочий где много растительности.

Появился у меня еще один вопрос. При потеплении мирового океана способность вод растворять газы уменьшится. С другой стороны при увеличении СО2 сине-зеленые на него больше налягут и больше станут вырабатывать кислорода. Куда сдвинется баланс, станет больше животной жизни в океане, или меньше? -

Кроме баланса CO2 нужно обязательно смотреть и на баланс связанного азота. Именно азот зачастую является лимитирующим фактором роста биомассы, поскольку его фиксация - очень энергетически дорогой процесс.

Благодаря товарищу Ф.Габеру человечеству и в этом процессе удалось сравняться с природой - сейчас цивилизация фиксирует больше азота, чем биосфера и абиотические факторы вместе взятые: http://elementy.ru/trefil/21177/Krugovorot_azota_v_prirode

Избытки недоусвоенных азотных удобрений попадают в реки и моря, усиливая первичную биопродукцию в них. Хотя локально и на данный момент и для человеков и некоторых видов это (как и повышение концентрации CO2 и ГП) - проблема; глобально биосфера от обоих этих результатов человеческого хозяйствования только выигрывает!

Кстати: других проявлений того, что цивилизация в хоть в чём-то глобально сравнилась с природой, кроме вышеперечисленных, что-то и не вспоминается. -

" Избытки недоусвоенных азотных удобрений попадают в реки и моря, усиливая первичную биопродукцию в них. Хотя локально и на данный момент и для человеков и некоторых видов это (как и повышение концентрации CO2 и ГП) - проблема; глобально биосфера от обоих этих результатов человеческого хозяйствования только выигрывает!"

Ну это как посмотреть. Точнее что вы называете "выигрывает"? Если, например, вместо чудного озера с черепахами и песчаным дном будет вечно "цветущее" гнилое болото с метровым слоем ила и могучей биомассой? Или вместо кораллового рифа - какая-нибудь туча сине-зеленых водорослей, это выигрыш? А новое равновесие, знаете ли может быть и без высших растений/животных...-

-

Вы преуменьшаете возможности современной цивилизации по влиянию на биосферу. Вам уже указали на конкретное Ваше заблуждение по поводу сравнения выбросов СО2 промышленностью и вулканической деятельностью - так Вы решили отмазаться, что де вулканы локально и эпизодически (кратко) действуют. Как будто перманентная и глобальная (распределенное по всем континентам) генерация СО2 почему-то должна заведомо слабее влиять. ???

Для изменения экосистем и биосферы у современной цивилизации есть богатый арсенал: от эвтрофикации до промышленного лова траулерным флотом. Да и история показывает, что обезлесить пол континента и уж тем более какой-нибудь остров под силу даже примитивной цивилизации. Была бы нужда.

PS. Забыл упомянуть про современную агродеятельность цивилизации. Неееееет - человек уже довольно давно является фактором влияния, сравнимым по значимости с геологическим и прочими биотическими и абиотическими. Хорошо это или плохо - вопрос отдельный. Тут все субъективно. А Вы все - азот-азот...-

Во-первых, я не писал о выбросах CO2 - будьте внимательней, пожалуйста. И про азот тоже не писал.

Во-вторых, влияние современной цивилизации на биосферу, атмосферу и вообще всё в планетарных масштабах совершенно мизерное - по сравнению с другими естественными факторами. Этого не одно исследование не опровергло достаточно надежно.

К вопросу о вулканах и равномерной генерации. Возможно, поможет такая праздничная аналогия - сравните воздействие 50 граммов чистого спирта в случае равномерного втирания по всей поверхности кожи в течение часа и в случае одномоментного приёма внутрь.-

1) Вы прокомментировали мой ответ Rattus, который писал про отсутствие (или мизерность) человеческого фактора (хотя в плане связывания азота он делает исключение), в том же ключе (как еще понимать ваше предложение про сверхновую?). Логично предположить, что разделяете его мнение. И не упрекайте меня в невнимательности - выражение типа "вот вы говорите азот-азот..." - это сарказм, а не приписывание вам слов.

2) Ваша аналогия про спирт я считаю необъективна, так как втираемый спирт на 99% испаряется. Вот оденьте человека в презерватив и в качестве прослойки влейте спирт - тогда и смотрите результат. (Хотя и это здесь при чем?).

"..влияние современной цивилизации на биосферу, атмосферу мизерно. Этого не одно исследование не опровергло достаточно надежно." Это лично вы не считаете надежным. Просто отказываетесь верить. Есть примеры чисто механического преобразования огромнейших экосистем (вспомним Арал, целину и т.п.). Да хоть у меня под боком пример - после осушения болот и застройки нарушилась гидрология и достаточно крупное озеро сжалось до мелкого прудика. Это конечно не планетарный масштаб, а так - микроклимат, экосистема, но и одно СМУ - это не вся цивилизация.

Да и просто слетайте на курорт на Средиземноморье или юг России - посмотрите на квадратики-квадратики-прямоугольнички. Поверьте - это УЖЕ значительный процент биосферы (или агросферы правильнее?) Сразу скажу, что на севере не так - это просто там бананы не вызревают, пока :).-

"посмотрите на квадратики-квадратики-прямоугольнички"

Справедливое замечание, с/х давно кардинально изменяет биосферу как никакому химкомбинату не под силу, или потеплению-похолоданию, разве что если наползет ледник или случится полное опустынивание от жары. Не обязательно летать физически, в наши дни гугл пришел в каждый дом со своими гуглокартами. Также можно и на ланшафт взглянуть вблизи кликнув на дорогу. Легко окинуть взглядом целые континенты.

-

-

-

-

-

-

По биомассе. Это объективный критерий.

А высшие растения и животные - "высшие" только для самих себя.

Объективно же (по размеру уникальной части генома) многоклеточные эукариоты не сложнее одноклеточных.

Каких-то принципиально новых приспособлений и форм существования они тоже не изобрели. Даже "сельское хозяйство" изобретено не муравьями, а амебами: https://nplus1.ru/news/2015/08/25/dictiostellumdiscoideum-

"по размеру уникальной части генома"

Это к вопросу о том, что современные генетики считают "мусором" в геноме.-

Если тупые повторы не мусор, то что тогда?

Луковый Тест, не?

Как минимум 4/5 генома млеков - определённо совершенный мусор - даже если учесть, что почти все уникальные некодирующие РНК для чего-то нужны и их столько же, сколько белок-кодирующих генов.-

Это символ веры или таки есть строгое доказательство?

Неоспоримое доказательство могло бы быть таким: взяли зиготу высшего (в любом из понравившихся смыслов) организма, убирали, как можно тщательнее, все "повторы" и прочий "мусор", и вырастили полноценный организм.-

Такая работа очень трудоёмкая (хотя уже делается в отношении одного из наиболее простых и удобных эукариот - дорожжей - проект "yeast 2.0"), но была работа даже более интересная: у мыши вырезали очевидно НЕмусорные (ибо сохранявшиеся отбором), но неизвестно зачем нужные гены, но не нашили никаких отклонений от контроля!

http://elementy.ru/novosti_nauki/430585/Udalenie_vazhneyshikh_uchastkov_genoma_niskolko_ne_vredit_zdorovyu_myshey

Хотя конечно, не факт, что в природе они имели бы такой же репродуктивный успех, но факт уже говорит очень о многом.

По поводу именно мусора же сомнений нет никаких: сама эволюция показывает что есть мусор, никак не отсеивая любые мутации в нём.

-

-

-

-

-

"По биомассе. Это объективный критерий."

Объективный критерий чего? Я где-то писал, что мне нужна биосфера, оптимизированная по критерию биомассы на квадратный метр или по числу клеток в мл, или по продукции?

Моя позиция эгоистична - мне нравится прозрачная вода и чистый воздух, а еще сосновый бор за окном :), ну или хотя бы в каком-нибудь обширном заповеднике, чтоб по телевизору смотреть. Короче я за статус-кво, а не за поиск нового равновесия.

Да, низшие и высшие - это все условно. И будь я микробом, то предпочел бы в качестве дома кусок слизистого ***ьма с огромным потенциалом биопродукции, но я то не микроб!!! Зачем мне "объективный" критерий? Может я хочу взять за него количество видов позвоночных и голосеменных (ну нравятся мне елки)?

A mozh vsje zasosjet etot CO2.

A esche vorpos, a kak dinozavri mogli virasti takimi bolshimi. Mozh kak raz CO2 -> bolshoe kolichestvo rastenij - > mnogo pischi.

А азот тогда вряд ли фиксировался сильно лучше.

Теплее, больше изпаряется, мож и вода так дальше дойдёт. Во времена динозавров вся пангея была как Франция. Арал мож вновь станет полноводным.

Последние новости

Рис. 1. Рост концентрации углекислого газа в атмосфере с 1958 по 2015 год (в частях на миллион). На врезке — типичный годовой цикл CO2: максимум в мае, минимум в сентябре–октябре. Во время раннеэоценового климатического максимума данный показатель достигал 1400, превышая доиндустриальный уровень (280) в 5 раз, а современный (402) — в 3,5 раза. Рисунок с сайта en.wikipedia.org