Птицы гнездились в Арктике еще 73 миллиона лет назад

Сегодня птицы играют огромную роль в экосистемах Арктики и Антарктики: каждый год миллионы пернатых строят гнезда и выводят птенцов за Полярным кругом, пользуясь сезонным изобилием пищи. Однако истоки такого поведения до сих пор оставались тайной: когда же птицы начали осваивать полярные регионы планеты и использовать их для размножения? Согласно выводам международного коллектива исследователей, первые птичьи гнезда появились на территории современной Аляски еще в позднем меловом периоде, как минимум 73 миллиона лет назад. Изучив остатки птиц из формации Принс-Крик в Аляске, ученые смогли идентифицировать несколько костей, принадлежащих птенцам или даже зародышам, еще не вылупившимся из яиц. Вдобавок, исследователям удалось установить, что меловая Аляска служила домом для представителей различных эволюционных линий пернатых — примитивных ихтиорнисов и гесперорнисов, а также птиц современного типа, близких к гусям.

Каждый год миллионы птиц отправляются в Заполярье, чтобы вывести птенцов. Некоторые виды, такие как белая сова (Bubo scandiacus), могут круглогодично оставаться в полярных широтах, другие же появляются там лишь с приходом весны и осенью отправляются на юг. Полярная крачка (Sterna paradisaea) и вовсе довела свою миграцию до абсолюта: лето она проводит в Арктике, зиму — в Антарктике, каждый год преодолевая до 80 тысяч километров и наблюдая сразу два полярных дня один за другим. Благодаря этому крачка видит больше дневного света, чем любое другое существо на Земле, а также выводит птенцов и откармливается в наилучших условиях.

Почему же птиц так тянет в полярные широты, которые у людей обычно ассоциируются с холодом и мраком? Дело в том, что таково Заполярье лишь ночью, а вот с приходом дня этот суровый край преображается: тундру покрывает буйная растительность, воздух над ней начинает кишеть насекомыми, а в море, благодаря обилию планктона, увеличивается количество рыбы, кальмаров и другой подходящей пищи. Все это облегчает родителям выкармливание потомства, а сравнительно невысокий риск хищничества повышает шансы птенцов на выживание (L. McKinnon et al., 2010. Lower Predation Risk for Migratory Birds at High Latitudes). В итоге, пусть даже вся арктическая орнитофауна составляет менее двух процентов от общего числа видов пернатых, именно в Арктике формируются очень крупные колонии, часто насчитывающие свыше 10 тысяч особей.

Рис. 2. Многим птицам, таким как белощекая казарка (Branta leucopsis), Арктика предоставляет отличные условия для выведения потомства. Фото с сайта poseidonexpeditions.com

Птицы — ключевой элемент полярных экосистем, однако время, когда они начали осваивать эти суровые места, до сих пор оставалось неизвестным. Увы, из-за своего легкого изящного скелета и пронизанных воздушными полостями костей птицы довольно скудно представлены в ископаемой летописи, и эта тенденция еще больше усугубляется в полярных регионах, где проведение палеонтологических раскопок затруднено. До сих пор старейшим свидетельством присутствия птиц в Заполярье были остатки из позднеэоценовой формации Ла-Месета (La Meseta Formation) с острова Симор у берегов Антарктиды. В отложениях возрастом 40,5–46,5 млн лет были обнаружены кости нескольких видов пингвинов, в том числе гигантского антропорниса (Anthropornis; см. Самый большой из гигантских палеоценовых новозеландских пингвинов весил полтора центнера, «Элементы», 25.02.2023), ранних альбатросов и представителей вымерших эволюционных линий пернатых, таких как ложнозубые птицы (см. картинку дня Летающие гиганты открытого моря). Стоит отметить, что в позднем эоцене климат Антарктиды был довольно теплым: среднегодовая температура составляла 10–15°C, и в Ла-Месете росли леса из араукарий, подокарпов (см. «Сливовая сосна») и южных буков (см. Нотофагусовые леса Гондваны).

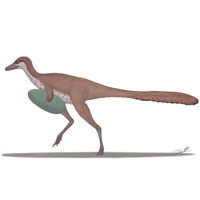

И вот коллектив исследователей из США, Канады и Великобритании сообщил о находке целой авиафауны в позднемеловых (~72,8 миллиона лет назад) отложениях формации Принс-Крик (Prince Creek Formation) на севере Аляски. На исходе эры динозавров это место находилось на палеошироте от 80° до 85° с. ш. и отличалось более прохладным климатом, чем Ла-Месета: среднегодовая температура составляла 5–6°C. Ранее из этой формации уже были описаны остатки детенышей динозавров, которых родители выводили и растили в Заполярье, несмотря на несколько месяцев полярного мрака и вероятные периоды низких зимних температур, включающие редкие снегопады (На севере Аляски нашли остатки новорожденных динозавров семи неродственных видов, «Элементы», 30.06.2021). На этот раз палеонтологам повезло обнаружить целую коллекцию из 50 костей и их фрагментов, принадлежащих птицехвостым (Ornithurae) — кладе, включающей веерохвостых птиц, а также их ближайших родственников, летающих ихтиорнисов (Ichthyornithes; см. Вымершая птица ихтиорнис не отличалась умом и сообразительностью, «Элементы», 25.08.2021 и картинку дня Поволжский ихтиорнис) и плавающих гесперорнисов (Hesperornithes), напоминающих современных гагар.

Рис. 3. Ключевые филогенетические связи между птицами, местоположение и палеоэкологические условия формации Принс-Крик. A — упрощенная кладограмма, демонстрирующая ключевые связи между различными группами птиц; цветом выделены группы, чьи представители были обнаружены в Принс-Крик. B — Северная Америка позднего мелового периода: местоположение Принс-Крик отмечено желтой звездочкой, Полярный круг — пунктирной линией. C — протяженность полярного дня (в процентах от года) в зависимости от широты: как видно, в Принс-Крик солнце непрерывно светило до полугода. Рисунок из обсуждаемой статьи

В Принс-Крик исследователи нашли остатки как минимум одного вида ихтиорнисов (на костях фаланг крыла были обнаружены выступы, не характерные ни для каких других меловых птиц; рис. 4, D), как минимум одного вида гесперорнисов (были найдены элементы скелетов как взрослых, так и неполовозрелых особей; от других птиц их отличают особенности строения черепа, позвоночника и конечностей; рис. 4, F1–H3) и нескольких видов веерохвостых, представленных скелетами взрослых и неполовозрелых особей. В первую очередь скелеты последних характеризуются беззубыми челюстями (рис. 4, M2), боковыми крючковидными отростками на пневматизированных коракоидах (рис. 4, J) и костным супратендинальным мостиком на конце голено-предплюсны (рис. 4, L): все эти особенности не характерны для ихтиорнисов и гесперорнисов, не говоря уж о более примитивных пернатых. Четырнадцать образцов костей принадлежали неполовозрелым особям — птенцам или даже невылупившимся эмбрионам: ученые установили это по чрезвычайно пористой внешней поверхности костей, сквозь которую при жизни проходили многочисленные кровеносные сосуды.

Что любопытно, костей энанциорнисовых птиц (Enantiornithes) в Принс-Крик обнаружено не было. Для этих преуспевающих мезозойских пернатых характерны анатомические особенности, резко отличающие их от птицехвостых: например, если у современных птиц бугорок на лопатке входит в ямку на коракоиде, то у энанциорнисовых наоборот — коракоидный бугорок входит в ямку на лопатке (У «противоптиц» энанциорнисов длинный язык тоже был устроен наоборот, «Элементы», 05.01.2022). Считается, что энанциорнисовые не гнездились в высоких широтах, поскольку их яйцам требовалась более длительная инкубация, предположительно, в естественных инкубаторах из гниющей растительности, как у современных сорных куриц (D. C. Deeming, G. Mayr, 2018. Pelvis morphology suggests that early Mesozoic birds were too heavy to contact incubate their eggs). И хотя вылупившиеся птенцы были способны к полету вскоре после появления на свет (Птенец из бирманского янтаря помог уточнить особенности развития мезозойских птиц, «Элементы», 12.06.2017), развивались они довольно медленно, так что, скорее всего, были бы все еще слишком малы для продолжительной миграции с наступлением полярной осени. Остаться же в Арктике на весь год эти птицы не могли: из-за особенностей линьки они резко и почти полностью лысели, что при понижении температуры означало бы смерть от переохлаждения, а отсутствие гастролитов ограничивало их рацион в суровые зимние месяцы (J. O'Connor et al., 2023. Immature feathers preserved in Burmite provide evidence of rapid molting in enantiornithines; J. O'Connor, Z. Zhou, 2019. The evolution of the modern avian digestive system: insights from paravian fossils from the Yanliao and Jehol biotas).

Рис. 4. Ключевые особенности скелетов взрослых птиц трех групп: кости ихтиорнисов обведены зеленой рамкой, кости гесперорнисов — голубой, кости продвинутых птицехвостых — малиновой. Обратите внимание на ключевые элементы, обозначенные цифрами: 1 — внутренний выступ на фаланге крыла; 2 — расположение плечевой суставной фасетки по отношению к лопаточной ямке; 3 — боковой крючковидный отросток коракоида; 4 — беззубая зубная кость; 5 — костный супратендинальный мостик на голено-предплюсне; 6 — пневматизированный коракоид. Длина масштабных отрезков — 2 мм. Рисунок из обсуждаемой статьи

Таким образом, птицехвостые жили и успешно размножались в позднемеловой Арктике, причем, судя по форме некоторых костей, среди них уже могли быть ранние представители современной клады Galloanseres, в которую входят гусеобразные и курообразные. Не исключено, что под ногами динозавров бродили вполне современные на вид птицы, напоминающие гусей и уток, — ведь последние и сегодня охотно выводят птенцов в Заполярье, с приходом осени отправляясь на зимовку в теплые края. Как поступали их мезозойские родственники — пока неясно: они могли как оставаться в Арктике на весь год, так и откочевывать к югу. В любом случае, это самый ранний пример подобного поведения у птицехвостых, доказывающий, что освоение высоких широт пернатыми началось задолго до вымирания динозавров на рубеже мела и палеогена, а адаптация к выживанию в суровых полярных условиях вполне могла поспособствовать выживанию как минимум некоторых видов веерохвостых птиц во время импактной зимы (см. Падение Чикшулубского астероида на полтора года погрузило Землю во тьму, «Элементы», 10.11.2023).

Источник: L. N. Wilson, D. T. Ksepka, J. P. Wilson, J. D. Gardner, G. M. Erickson, D. Brinkman, C. M. Brown, J. J. Eberle, C. L. Organ, P. S. Druckenmiller. Arctic bird nesting traces back to the Cretaceous // Science. 2025. DOI: 10.1126/science.adt5189.

Анна Новиковская

-

Мужика жалко. На скорости 10 км/сек пылинка с с массой 100 миллиграмм имеет энергию 5000 Дж. Почти в два раза больше чем у пули Бреннеке 12 калибра. Мужик может без задницы остаться.

-

Всегда завидовал тем, кто способен сам провести такого рода оценки. Я это без иронии пишу. Не было в моей жизни хорошего учителя по физике. А вот по математике была отличная учительница, что и привело меня к тому, чем я сейчас живу и дышу.

-

Всегда завидовал тем, кто способен сам провести такого рода оценки.

Вы и сами можете, достаточно зайти в Гугл и забить соответствующий вопрос. По первой же в списке ссылке калькулятор расчета дульной энергии выдаст этот ответ моментально. Но dark явно не принял в расчет разницу в инерционных характеристиках свинцовой пули массой в 31 грамм и диаметром в 18 мм и таблетки из материала удельной массой не более 5 гр. на кубический сантиметр и объемом в 0,02 кубического миллиметра.-

Вы и сами можете, достаточно зайти в Гугл и забить соответствующий вопрос. По первой же в списке ссылке калькулятор расчета дульной энергии выдаст

Э нет! Чтобы задать такой вопрос, нужно понимание физической сущности явления. Если нет понимания, то нет и вопросов ... И даже если кто-то подскажет вопрос, то не будет понимания ответа-

Да нормально все. Каждый человек имеет право на домыслы.

Формула для кинетической энергии давно известна из анекдота:

https://www.anekdot.ru/id/14628/

Попал физик в больницу после автокатастрофы.

Лежит и бредит:

- Хорошо, что пополам. Хорошо, что пополам. Хорошо, что пополам.

- Что пополам? - спрашивает врач.

- Хорошо, что кинетическая энергия Эм-Вэ-Квадрат ПОПОЛАМ!!!

-

-

-

-

да и смертельная доза гамма-излучения при облучении площади поверхности, сопоставимой с пылинкой, вряд ли убьет человека. особенно при облучении все той же 5-й точки ))

Вот если бы вы смогли подсчитать объём золы поднятый горячим воздухом в атмосферу, когда горит целый континент, вот это было бы круто ;)

-

когда горит целый континент

Следы такого горения -- в студию! Как представите, так и начнем считать. ))в достаточно плотной кислородной атмосфере, в которой медленно оседают мелкодисперсные твердые частицы - пыль и продукты горения.

Остывают в процессе осаждения и ничего уже не могут поджечь. А пыль медленно рассеивается в атмосфере преимущественно в широтном направлении. Вряд ли она тогда охватила хотя бы половину радиуса широты в 20 градусов. То есть инсоляция минимум 3/4 земной поверхности ничуть не изменилась, а на остальной ее плотность распределилась по гауссиане. В общем, конечно, тем, кому не повезло оказаться на пути этой "тучи", сильно не поздоровилось, но, к счастью, большая часть "чиксулубской тьмы" пришлась на Тихий и, отчасти, на Атлантический океаны, представляющие собой гигантские аккумуляторы тепла!-

Когда сернистый газ, в результате импакта, попадает в стратосферу, наша планета блестит ярче, а ее поверхность охлаждается.

https://elementy.ru/nauchno-populyarnaya_biblioteka/437275/Zhizn_na_vulkane -

-

Ага.

https://big-archive.ru/geography/general_atm

Казалось бы пустяк:ospheric_circulation/27.php

Однако несомненно, что из низких широт преимущественно горизонтальным переносом выносится в средние широты колоссальное количество тепла. Это также указывает, что междуширотный обмен осуществляется в экваториальной зоне посредством горизонтального переноса. Отсюда очевидно, что экваториальная зона не является непроницаемым поясом, изолирующим северное полушарие от южного.https://web.archive.org/web/2024030501520

Но перенос воздуха без тормозов о поверхность происходит в основном через стратосферу, изменение состава которой может привести к глобальному похолоданию.4/http://abratsev.ru/atmosphere/circ.html

За год из северного полушария в южное и обратно переносится 1013 т воздуха. Это 1/500 часть всей массы атмосферы.

Мне так кажется.

-

-

-

Последние новости

Рис. 1. Арктика мелового периода была заметно теплее сегодняшней, так что и динозавры и, как выяснилось, птицы охотно выводили там потомство. На иллюстрации представлены похожие на чаек ихтиорнисы, рядом с ними — птицы современного типа, возможно, Galloanserae, на заднем плане — хищный нанукзавр (Nanuqsaurus) и стадо пахиринозавров (Pachyrhinosaurus). Рисунок © Gabriel Ugueto с сайта livescience.com