Самый большой из гигантских палеоценовых новозеландских пингвинов весил полтора центнера

Эволюционная история пингвинов насчитывает более 60 миллионов лет. Древнейшие представители этого семейства уже имели узнаваемый пингвиний облик — отличались только размеры. Крупнейшие из ныне живущих пингвинов — императорские — редко весят больше 45 килограммов. Описанный недавно гигантский пингвин, живший 57 миллионов лет назад у берегов Новой Зеландии, весил больше полутора центнеров. Его крылья все еще сохраняли черты, свойственные летающим птицам, так что, вероятно, он был менее ловким и поворотливым пловцом, чем его современные родственники, но гигантские размеры позволяли этой птице занимать экологические ниши, сегодня доступные только млекопитающим.

Первые пингвины появились на Земле еще во времена динозавров: хотя кости древнейшего вида, вайману (Waimanu manneringi), нашли в отложениях раннего палеоцена, это был полностью сформировавшийся ранний пингвин, уже утративший способность к полету. Значит, самые ранние пингвинообразные должны были плавать в океанах Земли бок о бок с морскими рептилиями мезозоя. Судя по молекулярным данным, последний общий предок пингвинов и их ближайших родственников, буревестников, жил в конце мелового периода, 68–70 миллионов лет назад, в окрестностях Новой Зеландии и Западной Антарктиды (K. E. Slack et al., 2006. Early Penguin Fossils, Plus Mitochondrial Genomes, Calibrate Avian Evolution; C. Li et al., 2014. Two Antarctic penguin genomes reveal insights into their evolutionary history and molecular changes related to the Antarctic environment; D. T. Ksepka et al., 2006. The phylogeny of the living and fossil Sphenisciformes (penguins)). В то время расстояние между ними составляло меньше полутора тысяч километров, тогда как сегодня от Южного острова до Земли Мэри Бэрд — двух фрагментов пинвиньей прародины — почти четыре тысячи километров. Примитивные пингвиновые напоминали гагар и плавали, используя в основном ноги, но постепенно они становились все более ловкими пловцами, перекладывая «работу» основного движителя в воде на крылья. Уже к среднему эоцену (около 40 миллионов лет назад) эти птицы распространились по обоим — западному и восточному — берегам Южной Америки и восточному берегу Антарктиды, начав экспансию в атлантические воды (J. A. Clarke et al., 2003. Description of the Earliest Fossil Penguin from South America and First Paleogene Vertebrate Locality of Tierra Del Fuego, Argentina).

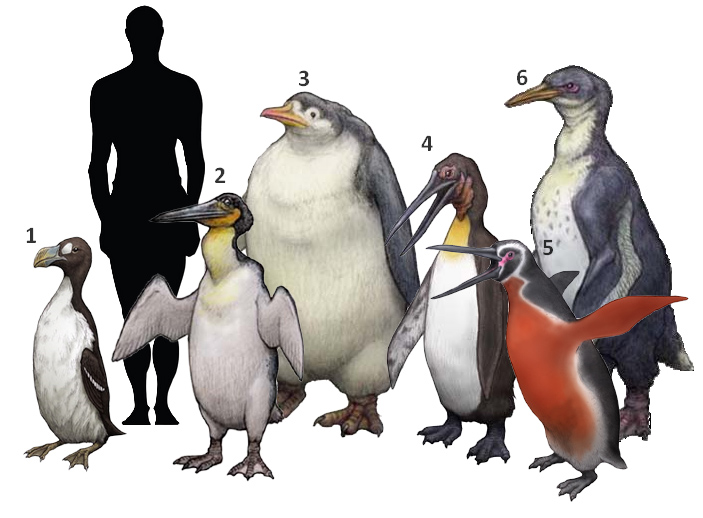

Сравнение размеров вымерших крупных нелетающих морских птиц с человеком: 1 — бескрылая гагарка (Pinguinus impennis), 2 — вайману (Waimanu manneringi), 3 — пахидиптес (Pachydyptes ponderosus), 4 — икадиптес (Icadyptes salasi), 5 — икаяку (Inkayacu paracasensis), 6 — антропорнис (Anthropornis nordenskjoeldi). Рисунок с сайта thagomizers.tumblr.com

На ранних этапах их эволюции пингвиновые демонстрировали широкий спектр размеров тела, от среднего до огромного (P. Jadwiszczak, 2006. Eocene penguins of Seymour Island, Antarctica: Taxonomy). Гигантские пингвины, вдвое и больше превосходящие весом крупнейших пингвиновых современности, жили как в южных водах, у берегов Антарктиды и Новой Зеландии, так и дальше на север, в Южной Америке, так что их габариты едва ли были обусловлены земным климатом: скорее уж на это влияло наличие свободных экологических ниш, ведь благодаря крупным размерам пингвины-великаны могли дольше оставаться в холодной воде, не бояться акул и добывать пищу с больших глубин, недоступных их родственникам.

Неудивительно, что последние гигантские пингвинообразные вымерли около 25 миллионов лет назад: именно тогда начали широко распространяться сквалодонты (Squalodontidae) и другие примитивные зубатые киты, родственные современным дельфинам (A. J. Baker et al., 2005. Multiple gene evidence for expansion of extant penguins out of Antarctica due to global cooling). Будучи прямыми пищевыми конкурентами пингвинов, морские млекопитающие оказались более успешными глубинными охотниками и постепенно вытеснили крупных плавающих птиц, поэтому более поздние виды пингвиновых уже мало отличались размерами от современных.

Филогенетическое древо пингвиновых. Последние гигантские представители этой группы, такие как новозеландский кайруку (Kairuku), вымерли около 27 миллионов лет назад, а более поздние виды не превосходили размером самых крупных современных пингвинов. Рисунок из статьи A. Gavryushkina et al., 2016. Bayesian Total-Evidence Dating Reveals the Recent Crown Radiation of Penguins

За свою долгую эволюционную историю пингвиновые изменились относительно мало (T. L. Cole et al., 2022. Genomic insights into the secondary aquatic transition of penguins). Даже сравнительно древние виды, появившиеся вскоре после вымирания динозавров, обладали узнаваемыми «пинвиньими» чертами, такими как относительно короткие лапы, крылья-ласты и длинный клюв, предназначенный для ловли рыбы. Благодаря этому палеонтологи могут не особенно ломать голову над внешним видом ископаемых видов, и даже если от пингвина сохранились только фрагменты костей, изучение остатков его ближайших родственников позволяет относительно точно восстановить его внешний вид.

Именно так произошло с новым видом птиц-гигантов, чьи кости международная команда палеонтологов из США, Великобритании и Новой Зеландии обнаружила на Южном острове Новой Зеландии в 2016–2017 годах. Сохранилось немногое — один шейный позвонок, коракоид, фрагменты передней и задней конечностей и другие неопределенные части скелета. Но даже скудные находки позволили ученым после сканирования костей и сравнения их цифровых моделей с окаменелостями ископаемых и костями современных видов пингвинов, составить программу, рассчитавшую приблизительную массу вымершей птицы. Она оказалась внушительной: новый вид, получивший название кумиману Фордайса (Kumimanu fordycei) в честь профессора Юэна Фордайса (Ewan Fordyce) из Университета Отаго, весил от 148 до 159,7 кг, то есть почти вчетверо больше императорского пингвина (Aptenodytes forsteri), самого крупного пингвина современности. С этой точки зрения ему удивительно подходит его родовое название, «кумиману», что с языка маори переводится как «чудовищная птица»; правда, изначально оно относилось только к его родственнику, 90-килограммовому Kumimanu biceae, описанному в 2017 году.

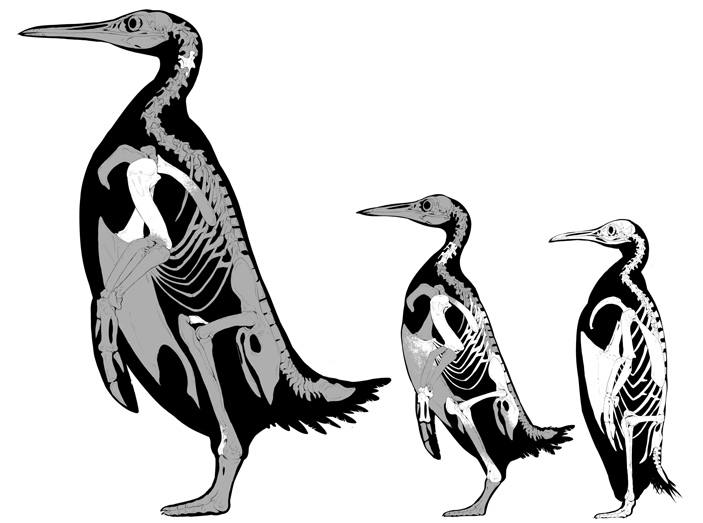

Реконструированные скелеты гигантского пингвина Kumimanu fordycei, обнаруженного вместе с ним Petradyptes stonehousei и современного императорского пингвина. Рисунок из обсуждаемой статьи в Journal of Paleontology

Второй вид пингвинов, обнаруженных в том же месте, был существенно меньше первого, но тоже довольно крупным: по оценке палеонтологов, петрадиптес Стоунхауса (Petradyptes stonehousei, «каменный нырящик Бернарда Стоунхауса», получивший имя в честь британского зоолога, впервые зафиксировавшего полный цикл размножения императорских пингвинов) весил около 50 килограммов. Петрадиптес сохранился намного лучше кумиману — уцелела часть позвоночного столба, тазовых костей, передних и задних конечностей, — так что исследователи смогли установить, что у обоих видов древних пингвинов сохранялись примитивные черты строения, унаследованные от далеких предков: конечные кости их крыльев были уже и изящнее, чем у современных пингвинов, а точки прикрепления мускулатуры напоминали таковые у летающих птиц. Иными словами, эти древние пингвины были менее эффективными пловцами, чем современные виды, но это не помешало им вырасти до столь внушительных габаритов.

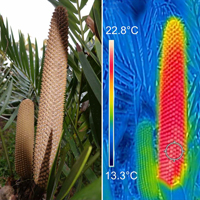

Предположительно, основной причиной гигантизма кумиману и подобных им видов была необходимость более эффективной терморегуляции: чем крупнее животное, тем медленнее оно теряет тепло в холодной воде, и у современных морских птиц прослеживается четкая корреляция между размером тела и глубиной и продолжительностью погружения (Y. Watanuki, A. E. Burger, 1999. Body mass and dive duration in alcids and penguins; I. L. Boyd, J. P. Croxall, 1996. Dive durations in pinnipeds and seabirds). Любопытно, что основной терморегуляционный аппарат современных пингвинов — так называемое «плечевое сплетение» (humeral plexus), противоточный теплообменник из сплетенных артерий и вен, не позволяющий теплу рассеиваться через крылья, — развился у их древних родственников существенно позже возникновения первых гигантских видов (D. B. Thomas et al., 2011. Penguin heat-retention structures evolved in a greenhouse Earth). Иными словами, пингвины сначала воспользовались более простым способом сохранения тепла — крупными размерами, — а уже потом пустили в ход анатомические ухищрения, которые позволили им выстоять в конкурентной борьбе с морскими млекопитающими и сохраниться до наших дней.

Пингвины охотно плавают даже в ледяной воде, температура которой значительно ниже температуры их собственных тел. Фото © Peter Kimball с сайта whoi.edu

Почему же тогда пингвины не смогли достичь столь же внушительных габаритов, что и морские млекопитающие? Основной причиной, похоже, была присущая всем птицам необходимость откладывать яйца: те не могли быть чрезмерно крупными, чтобы обеспечить развивающийся зародыш достаточным количеством кислорода, а потому не мог быть чрезмерно крупным и родитель, которому нужно было это яйцо высидеть, а затем и выкормить появившегося на свет птенца. Если бы пингвины, подобно большеногам, научились бы строить инкубаторы, а их птенцы, к примеру, стали бы самостоятельно собирать корм в прибрежной полосе или были бы с первых дней жизни адаптированы к жизни в море, возможно, смогли бы появиться еще более крупные виды этих птиц, сравнимые по габаритам с сиренами, ластоногими и китообразными.

Источник: D. T. Ksepka, D. J. Field, T. A. Heath, W. Pett, D. B. Thomas, S. Giovanardi, A. J. D. Tennyson. Largest-known fossil penguin provides insight into the early evolution of sphenisciform body size and flipper anatomy // Journal of Paleontology. 2023. DOI: 10.1017/jpa.2022.88.

Анна Новиковская

Последние новости

Пингвины появились в конце мелового периода. Довольно быстро среди них возникли крупные формы: Petradyptes stonehousei были размером с крупнейших пингвинов наших дней, а Kumimanu fordycei по массе превосходили их примерно в три раза и были ростом со взрослого человека. Рисунок © Simone Giovanardi с сайта cam.ac.uk