Цвет Красной планеты объясняется наличием в марсианской пыли ферригидрита

В экспериментальном исследовании международная группа ученых создала в лабораторных условиях имитацию марсианской пыли, смешав вулканический базальт с разными типами оксидов железа. Оказалось, что спектральные характеристики реального марсианского грунта лучше всего совпадают со смесями с ферригидритом — минералом, который формируется только в присутствии холодной воды. Авторы доказывают, что основным компонентом оксида железа марсианской пыли, придающим ей характерный красноватый оттенок, является именно ферригидрит, а не безводные минералы типа гётита и гематита, как считали раньше. По мнению исследователей, эта гидратированная фаза железа образовалась на последних стадиях раннего этапа развития Марса, в водных окислительных условиях.

Марс не случайно называют Красной планетой. Цветом своей поверхности он отличается от других планет Солнечной системы. Римляне дали ему имя в честь бога войны, так как считали, что его цвет напоминает кровь. А египтяне называли планету «Хер Дешер», что означает «красная».

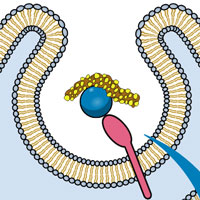

Благодаря наблюдениям, выполненным многочисленными миссиями к Марсу в течение последних десятилетий, ученые установили, что красный цвет поверхности планеты связан с преобладанием в марсианском реголите оксидов железа. Образующаяся при его выветривании пыль поднимается в атмосферу, усиливая красноватое свечение (рис. 1).

Первоначально, на основе анализа наблюдений спектрометра OMEGA, установленного на борту автоматической межпланетной станции «Марс-экспресс» Европейского космического агентства (ESA) ученые предположили, что красноватый оттенок марсианской почве придают безводные окислы железа, такие как гематит (Fe2O3) или маггемит (γ-Fe2O3). Минералогические модели показывали, что эти минералы могли накопиться в марсианской пыли в результате длительного непрерывного окисления и выветривания в условиях сухой поверхности в течение всего амазонийского периода, охватывающего последние 3 миллиардов лет марсианской истории.

Однако более поздние наблюдения, в том числе с помощью спектрометра CRISM (Compact Reconnaissance Imaging Spectrometer for Mars) миссии Mars Reconnaissance Orbiter НАСА, выявили спектральные особенности, связанные с присутствием гидратированных минералов.

Еще позднее, данные, собранные мёссбауровским спектрометром MIMOSII Mössbauer, установленным на марсоходах программы НАСА Mars Exploration Rover («Спирит» и «Оппортьюнити»), показали присутствие в марсианском грунте миллиметровых сферул гематита и гётита (FeO(OH)), а также неопределенной фазы оксида железа, получившей условное название «нанофаза NpOx». Примечательно, что в самой мелкой фракции марсианской пыли эта фаза встречалась повсеместно, а ее содержание коррелировало с содержанием серы и хлора, в то время как в неизмененных породах (базальтах, богатых оливином), концентрация «нанофазы» была заметно ниже. Все это указывало на то, что «нанофаза» является продуктом химического изменения базальтов.

Дополнительную информацию о составе марсианской пыли дали результаты программы Mars Science Laboratory, выполненной марсоходом «Кьюриосити». В состав установленного на его борту аналитического набора ChemCam (Chemistry and Camera) входил прибор лазерно-искровой эмиссионной спектрометрии (LIBS), проводивший анализ пыли, присутствующей в атмосфере. На протяжении многих лет ChemCam фиксировал в атмосферной пыли Марса стабильный сигнал водорода, который не демонстрировал суточных колебаний, что предполагает, что водород химически связан в минеральном веществе пылевых частиц.

Данные приборного комплекса CheMin того же марсохода «Кьюриосити», который исследовал химический и минералогический состав марсианского грунта с помощью рентгеноструктурного и рентгенофлуоресцентного анализа, указывают на то, что около трети материала, входящего в состав реголита, представлено аморфной фазой, а пыль по составу похожа на основную часть базальтовой коры Марса, но обогащена SO3, Cl и Fe, что согласуется с предыдущими наблюдениями.

Аналитический комплекс SAM (Sample Analysis at Mars) «Кьюриосити», включающий квадрупольный масс-спектрометр (анализирующий газы, отобранные из атмосферы или выделяемые из твердых образцов при нагревании), газовый хроматограф (разделяющий сложные газовые смеси на молекулярные компоненты) и настраиваемый диодно-лазерный абсорбционный спектрометр (выполняет точные измерения соотношений изотопов кислорода и углерода), обнаружил в газах, выделяемых из образцов при нагревании до 835°C, летучие соединения — H2O, SO2, CO2 и O2. Причем вода устойчиво ассоциировала с аморфной фазой. Однако минералогическая природа этой фазы до сих пор оставалась неясной.

Авторы нового исследования, проведенного международной группой ученых из США, Швейцарии, Франции, Великобритании и Канады и опубликованного в журнале Nature Communications, доказывают, что доминирующей фазой в марсианской пыли, которая и придает ей характерный оттенок, является ферригидрит (Fe5O8H·nH2O) — плохо кристаллизованный, гидратированный минерал оксида железа (см. ferrihydrite).

В земных условиях ферригидрит образуется при осаждении из теплых растворов, богатых железом, при их встрече с холодной водой (рис. 2, а), либо в результате метаболической активности бактерий. Исследователи создали в лаборатории образец, имитирующий марсианскую пыль, обогащенную ферригидритом (рис. 2, b), и сравнили ее спектральные характеристики с данными марсианских миссий. Результаты показали, что спектр полученной смеси в целом соответствует спектру марсианской пыли (рис. 2, с).

Рис. 2. а — отложения ферригидрита на полу лавовой пещеры Грута-Дос-Балкойнс (остров Терсейра, Азорские острова, Португалия) — богатая железом вода просачивается из базальтового потолка пещеры, образуя сталактиты и осаждается на земле. b — лабораторный образец, имитирующий марсианскую пыль. Тонкопорошковая смесь состоит из ферригидрита и измельченного базальта с частицами размером менее одного микрометра. Размер образца — 1 дюйм в поперечнике. с — сравнение спектра (зависимости отражательной способности (reflectance) от длины волны (wavelength)) марсианской пыли (красный) и имитационной смести базальта и ферригидрита (синий). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Всего исследователи использовали для имитационных смесей девять различных минеральных фаз железа: магнетит (FeO·Fe2O3), маггемит, гётит, гематит, ферригидрит, лепидокрокит (γ-FeO(OH)), акагенеит (см. akaganeite, FeO(OH,Cl)), фероксигит (см. feroxyhyte, δ-FeO(OH)) и швертманнит (см. schwertmannite, Fe8O8(OH)6(SO4)·nH2O). Оказалось, что спектральная кривая имитационной смеси с ферригидритом в видимой части спектра практически идеально совпадает с интегральной кривой, составленной по результатам наблюдений различных марсианских миссий, в отличие от спектральных линий тонкопорошковых смесей базальта с другими оксидами/гидроксидами железа (рис. 3).

Рис. 3. а — сравнение видимой части спектра лабораторной смеси базальта и ферригидрита (синий) с наблюдениями различных марсианских миссий; b — спектры тонкопорошковых лабораторных смесей базальта с гематитом (красный), ферригидритом (синий), акаганеитом (зеленый), гётитом (сиреневый) и швертманнитом (желтый). Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Исследователи также проанализировали спектральные характеристики лабораторных базальтовых смесей с разным процентным содержанием ферригидрита. Эксперименты показали, что максимально приближены к параметрам марсианской пыли смеси с содержанием ферригидрита от 20 до 33% (рис. 4). Примерно такой же процент составляет так называемая аморфная, или «нанофаза» в марсианской пыли.

Рис. 4. Спектральные характеристики базальтовых смесей с разным содержанием ферригидрита. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Еще один вопрос, на который попытались ответить авторы исследования, — является ли ферригидрит термодинамически стабильным в современных марсианских условиях. В земных условиях ферригидрит — метастабильный аморфный минерал, который со временем трансформируется в более термодинамически стабильные кристаллические фазы, такие как гематит и гётит.

Существует два основных пути кристаллизации ферригидрита в другие фазы оксида железа. Первый путь, известный как твердофазное превращение, требует высоких температур. При сухом нагревании до 200–1000°C ферригидрит постепенно дегидратируется и кристаллизуется в форме гематита. Однако современные марсианские условия при очень низком парциальном давлении водяного пара в атмосфере характеризуются значительно более низкими температурами (около −70°C).

Другой путь — реконструктивное преобразование, которое включает растворение и осаждение в водных растворах, что обычно приводит к кристаллизации сначала гётита, а затем гематита. Этот процесс в значительной степени зависит от pH и температуры воды. Низкие значения pH (высокая кислотность) и низкие температуры замедляют это преобразование.

Проведенный авторами 40-дневный эксперимент по дегидратации чистого ферригидрита показал, что в моделируемых «современных марсианских» условиях (температура, давление, СО2-атмосфера, УФ-облучение) ферригидрит теряет часть адсорбированной H2O, сохраняя при этом свою скрытокристаллическую структуру и не переходит в другие фазы оксида-гидроксида железа (рис. 5).

Рис. 5. a — спектры чистого ферригидрита в условиях дегидратации в течение 966 часов. Воздействие имитированных «современных марсианских» условий приводит к значительной дегидратации и потере воды в ферригидрите, на что указывает удаление полосы 1,9 мкм; b — рентгеновские дифракционные картины ферригидрита до (черный) и после (красный) дегидратации. Образец чистого ферригидрита не изменил фазу и не кристаллизовался, как показывает рентгеноструктурный анализ. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Помимо определения минеральной формы нахождения железа в марсианской пыли важным является вопрос происхождения ферригидрита на Марсе. Спектральные особенности указывают на его тесную ассоциацию с другими производными вулканических пород. Отсюда авторы делают вывод о том, что первичным источником железа являлись марсианские базальты. Железо могло высвобождаться из минералов базальтов либо путем сухого физического выветривания, либо при преобразовании базальтов в водной среде.

Определить происхождение ферригидрита косвенным образом можно по размеру его зерен. При физическом выветривании эоловые процессы способствуют истиранию ферригидрита в тонкую пыль с последующим образованием нескольких кристаллических фаз. Когда же ферригидрит выпадает из раствора, он изначально образует очень мелкие кристаллиты размером 2–3 нм, а после высыхания формирует более крупные агрегаты. Размер ферригидрита в данном исследовании (около 500 нм) и его соответствие марсианским спектральным данным предполагает, что агрегация нанокристаллитов происходила в условиях быстрого осаждения в водной среде с последующим высыханием. В земных условиях ферригидрит также часто образуется в зонах развития вулканических пород, в обстановках с холодной водной средой, таких, например, как лавовые пещеры. В более теплой водной среде, как правило, главным продуктом преобразования базальтов являются смектиты.

В представлении авторов исследования, формирование ферригидрита происходило в обстановке водного окислительного выветривания, имевшей место в позднегесперийское время, примерно 3 млрд дет назад. В это время периоды с температурой на поверхности выше нуля, когда происходило таяние ледников, сменялись холодными, засушливыми периодами. До этого планета пережила эпоху интенсивной вулканической активности, и взаимодействие базальтов с жидкой водой и льдом создавало условия, благоприятные для образования ферригидрита. Исследователи считают, что такой режим существовал не так долго, и процесс осаждения ферригидрита из растворов, содержащих продукты размыва базальтов, был достаточно быстрым. В конце гесперийского периода произошел переход к более кислым и засушливым условиям. После этого, в течение длительного времени, отложения с ферригидритом разрушались эоловой эрозией и переносились посредством ветровой активности и пылевых бурь, пока частицы красновато-бурого цвета не распространились по всей поверхности Марса и в его атмосфере (рис. 6).

Рис. 6. Как Марс стал Красной планетой. Более 3 млрд лет назад Марс был «влажным» миром, а на его поверхности действовали вулканы, которые растапливали ледники. Базальтовые лавы подвергались химическому выветриванию (взаимодействию с кислородом и водой в процессе окисления и гидратации). Поверхностные сточные воды переносили нерастворимое трехвалентное железо в озера и бассейны, образуя осадочные отложения. После превращения Марса в «сухой» мир, эрозионные процессы на его поверхности переработали обогащенные железом осадочные отложения, а образовавшийся при этом мелкозернистый охристый материал был разнесен по всей планете. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Communications

Благодаря своей исключительной термодинамической стабильности, частицы феррогидрита сохраняются в грунте и атмосфере Марса до сих пор, придавая Красной планете ее характерный цвет.

Источник: Adomas Valantinas, John F. Mustard, Vincent Chevrier, Nicolas Mangold, Janice L. Bishop, Antoine Pommerol, Pierre Beck, Olivier Poch, Daniel M. Applin, Edward A. Cloutis, Takahiro Hiroi, Kevin Robertson, Sebastian Pérez-López, Rafael Ottersberg, Geronimo L. Villanueva, Aurélien Stcherbinine, Manish R. Patel, Nicolas Thomas. Detection of ferrihydrite in Martian red dust records ancient cold and wet conditions on Mars // Nature Communications. 2025. DOI: 10.1038/s41467-025-56970-z.

Владислав Стрекопытов

-

Вопрос воды на Марсе решен, нагревай ферригидрит - выделяй воду. Остается выяснить надои воды с гектара марсианской пыли.

-

окислительного выветриванияЯ стесняюсь спросить, откуда там взялась тотальная окислительная кислородная среда?? оО

мелкие кристаллиты размером 2–3 нмЕмнип, это полторы сотни атомов железки. Маловато штойта... :/

И ещё: где сравнение их рентгеновских данных с де-факто марсианскими?

Кстати, вроде бы разговоры ходили, что за обнаружение водорода отвечали российские приборы на марсианских аппаратах... Если склероз не путает, они Конусами назывались... Как-то их данных тут не заметил.

-

Не?

Да. Не. :з

Например на этом глобусе: (даже после дифференцовки-диспропорционирования железки по степеням окисления и прочего полумифического) одноклеточным понадобилось потратить дохрениллиард лет, чтобы окончательно загадить диоксигеном атмосферу до концентраций на сколько-нибудь отличном уровне, чем просто следОвом...

Апд. Там в статье обсуждению, откуда взялся окислительный источник, посвящён здоровенный абзац и цельный Фиг.10. Если вкратце - (ди)оксиген очень нужен (!), но откуда он мог залететь - авторы затрудняются сказать (или им языки придавили..). Вопрос остаётся открытым. :) -

Под действием ультрафиолета в атмосфере Марсе образуется кислород. Молекулярный кислород (O2) — появляется в результате фотодиссоциации как CO2, так и Н2О в верхней атмосфере Марса. При этом кислород диффундирует в более низкие слои атмосферы, где его концентрация достигает 1,3⋅10-3 от приповерхностной концентрации СO2.

-

Ну на земле была диференциация, была конвекция которая выносила FeO который пожирал любые количества кислорода атмосферы, как только железо по реакции 4FeO = Fe + Fe3O4 накопилось на железное ядро а обедненные железом материал начал формировать кратоны то поглотительная емкость по железу начала резко падать. На Марсе этого процесса конвекции не было почему бы за счет фотодиализа не накопится кислороду достаточно для окисления.

-

Привычка свыше нам дана, замена точности она... )) Негров некоторые называют черными, хотя среди них попадаются и светло-коричневые. В РФ некультурные слои населения называют черными кавказцев, хотя среди тех негров нету вовсе.

-

Про негров - то, что иногда попадается среди описываемых - никогда не помеха при фиксации отличительной характеристики.

У кавказцев - волосы черные. И "черные" - просто сокращение от "черноволосые".

А краснота Марса, как и чернота негров - это совершенно естественная штука - называется "гипербола". Как, кстати, и слово " белые" про европейцев. Ведь ничего они в реальности не белые. Это все - присущая нашему мышлению образность. Иначе говоря, поэзия!)

Да и, чес гря, на небе Марс правда так и просится назваться красным)

-

С яблонями более-менее понятно. Хотя, конечно, остается вопрос парников: полиэтиленовая пленка на стекловолоконном каркасе соберет ли достаточно тепла, чтоб что-то вкусненькое выросло на тех ржаво-железных базальтах?

Пора, пора эти вопросы решить,

Ведь скоро полетят илономасковые пионеры человечества в один конец туда жить, срок уже обещанный подпирает. Что им там есть прикажете?

-

чтоб что-то вкусненькое выросло на тех ржаво-железных базальтах?

в них нужно вносить удобрения, содержащие азот, фосфор, калий и кальций -- минимальный набор элементов, необходимых для прозябания...-

-

В Антарктиде все гораздо печальнее, чем на Марсе. Там нет круглогодичного открытого грунта, хотя на антарктических станциях, вроде бы, чего-то растительное выращивают.

На экваторе Марса куда проще соорудить поля теплиц и подтапливать их с аресоцентрической орбиты системой больших зеркал, отражающих главным образом инфракрасный свет. В качестве основной культуры можно рассмотреть, например, бананы, приносящие за один урожай с одного га пару-тройку тонн высококалорийной пищи, и в придачу -- раз в десять больше зеленой органики для разных химических производств и для питания скота. Единственная проблема -- найти источники азота, других необходимых минеральных удобрений и незаменимых микроэлементов. А в марсианских тропиках можно собирать несколько урожаев за тамошний год, которому пока не придумали названия (кстати, логично назвать его έτος, так как по латыни год созвучен медицинскому термину).

-

-

-

в них нужно вносить удобрения, содержащие фосфор, калий и кальций

Можно завести плодородный грунт с Луны. Это намного дешевле, чем вести его с Земли.

https://naked-science.ru/article/biology/vyrasti-v-lunnom-grunte -

-

А на Луне в грунте есть азот и незаменимые микроэлементы?

Прекращайте эти интеллигентские отговорки. Картошка сама себя не посадит!

Редкозёмов там полно. Азот имеется в атмосфере.

https://ru.wikipedia.org/wiki/Атмосфера_Марса#Химический_состав_нижней_атмосферы -

Азот имеется в атмосфере.

В количестве 3% при атмосфере в 133 раза жиже земной. "Вот и считай", как говорил дядя Митяй...

Потребуется как-то обогатить азотом воздух в теплицах до привычных 78 % азота при нормальном давлении в 750-760 мм р. с. Только тогда до посадки картошки бобовые смогут накопить его в почве.

Да и производство азотных удобрений на Марсе представляется затруднительным из-за того же низкого его содержания в местных минералах и атмосфере.-

3 процента и 133 раза?

Ну, это не беда. В горах у нас тоже атмосферы разрежены, и давление каждые 12 метров на миллиметр ртути падает. Так что я это вижу так:

то, что нужно делать - ясно.

рыть на Марсе котлован такой глубины, чтоб добраться до хорошей, нормальносдавленной атмосферы.

Планета холодная, магма не помешает. Количество грунта, которое придётся при этом вынуть, вполне позволяет надеяться, что все нужные для бананов в-ва и микроэлементы будут добыты, сколь бы ни были мизерны их концентрации.

Вот только там, говорят, вода есть. И это вызывает вопросы - ведь могут на какой-то глубине оказаться грунтовые воды со всеми вытекающими. Хотя, возможно, они будут сейчас же замёрзать, и не помешают погружаться вглубь.

Пригодятся, конечно, Белазы. На аккумуляторах. И вообще карьерная техника. И парочка АЭС.

Кто знает, кто за темой следит - Маск планирует это дело на Марс отправить до людей или после?

Но таки хоть ягель бы для начала все же не помешал...-

до хорошей, нормальносдавленной атмосферы.

Которая с гарантией удушит не то что людей, а любое земное растение, да и бактериям не поздоровится...

Нет, ребята, на Марсе придется жить под колпаками, пока не придумают способ производить кислород из углекислого газа в планетарных количествах и не отыщут на Марсе источники газообразного азота в еще больших масштабах...-

пока не придумают способ производить кислород из углекислого газа в планетарных количествах

Есть! Есть такая партия!!не отыщут на Марсе источники газообразного азота в еще больших масштабах

Meh. ¬¬

Узколобо (и не там) ищите!!

Условно: масса всей земной атмосферы порядка 10^16 т; масса недопланеты (напр., Плутончика) - порядка 10^19 т. Минус попилы, откаты, накладные расходы, неликвидные породы, туда-сюда... Тащемта осталось только довезти это добро до Марса в каком-никаком целостном состоянии и - ВСЁ!! B)

-

-

-

-

Так что нужно искать механизм современного и быстрого образования ферригидрита без участия жидкой воды.

Таким образом, результаты дают убедительные доказательства существования жидкой воды под поверхностью Марса. «Многие исследования предполагают наличие воды на древнем Марсе миллиарды лет назад», — объясняет Катаяма, — «но наша модель указывает на наличие жидкой воды на современном Марсе».

https://pubs.geoscienceworld.org/gsa/geology/article/52/12/9

Последние новости

Рис. 1. Полноцветное изображение Марса, полученное 14 августа 2021 года многодиапазонной камерой Emirates eXploration Imager (EXI), установленной на борту автоматической межпланетной станции «Аль-Амаль» космического агентства UAESA (ОАЭ). Фото из обсуждаемой статьи в Nature Communications