У плезиозавров были чешуйчатые ласты и гладкий хвост

Плезиозавры существовали на протяжении почти 150 миллионов лет (с триаса по мел), обитая в морях и океанах по всему миру. Их остатки были описаны еще в XVII веке, однако мы все еще многого не знаем о биологии и даже внешнем виде этих морских рептилий. Найти остатки мягких тканей плезиозавра — большая редкость, и международному коллективу палеонтологов из Швеции и Германии очень повезло: изучив образец плезиозавра неопределенного вида, найденный еще в 1940 году, они обнаружили следы шкуры на его хвосте и переднем ласте. Как выяснилось, при жизни хвост и, возможно, туловище ящера покрывала плотная гладкая кожа, тогда как ласты были чешуйчатыми. Такие различия во внешних покровах, предположительно, обеспечивали плезиозавру и хорошую обтекаемость при плавании, и защиту от повреждений кожи во время питания у морского дна.

Плезиозавры (Plesiosauria) — одни из наиболее известных морских ящеров мезозойской эры. Впервые описанные около трех столетий назад, долгое время они оставались загадкой для ученых: например, британский исследователь Уильям Стьюкли в 1719 году принял скелет плезиозавра за остатки дельфина или крокодила (W. Stukeley, 1719. An account of the impression of the almost entire sceleton of a large animal in a very hard stone, lately presented the Royal Society, from Nottinghamshire), а его валлийский коллега Эдвард Ллуйд в своей работе «Lithophylacii Britannici Ichnographia» 1699 года посчитал, что позвонки плезиозавра принадлежали рыбам. Лишь в XIX веке плезиозавры были выделены в отдельную группу и получили собственное название, которое пошло от древнегреческого πλήσιος (plèsios, «ближе к») и латинизированного saurus, то есть «ящер» (W. Conybeare, 1822. Additional Notices on the Fossil Genera Ichthyosaurus and Plesiosaurus). Таким образом исследователи стремились подчеркнуть, что внешне плезиозавры больше напоминали ящериц, чем ранее обнаруженные ихтиозавры.

По мере обнаружения все более полных остатков плезиозавров, включая скелеты (немалый вклад здесь принадлежит знаменитой Мэри Эннинг; см. статью Сказка о палеонтологе-любителе Мэри Эннинг, которая отыскала настоящих драконов), менялись и представления людей о том, как выглядели эти доисторические рептилии. Например, если поначалу палеонтологи представляли шеи плезиозавров гибкими, как у змей или водных птиц (см. статью Возвращение динозавров Хрустального дворца: допотопные животные Хокинса), то сейчас известно, что, несмотря на большое количество позвонков (у позднемелового альбертонектеса Albertonectes vanderveldei в семиметровой шее насчитывалось 76 позвонков!), длинные остистые отростки позвонков сильно ограничивали вертикальные движения шеи (P. M. Sander, 2023. Plesiosaurs). Свой вклад также вносила мощная мускулатура, и в лучшем случае «лебединые ящеры» (так плезиозавров называют в Исландии — svaneðlur) могли изгибать шею в простые дуги, но никак не в змеиные кольца (M. Zammit et al., 2008. Elasmosaur (Reptilia: Sauropterygia) neck flexibility: Implications for feeding strategies).

На этой иллюстрации 1830 года под названием Duria Antiquior (с латыни — «Древний Дорсет») английский геолог и палеонтолог Генри де ла Беш изобразил многие находки Мэри Эннинг, в том числе пару плезиозавров со змеиными шеями, беспомощных перед челюстями огромных ихтиозавров. Рисунок с сайта commons.wikimedia.org

Также были пересмотрены и другие аспекты внешнего вида плезиозавров, включая форму хвоста и способность выползать на сушу, чтобы откладывать яйца подобно черепахам (см. картинку дня Живородящий плезиозавр). Наконец, пристального внимания удостоилась и структура мягких тканей этих животных, ведь на сегодняшний день известно уже несколько образцов плезиозавров с сохранившимися покровами. Например, в 2017 году вышла статья с описанием скелета молодого плезиозавра с раздробленным черепом, но великолепно сохранившимся посткраниальным скелетом (P. Vincent et al., 2017. New insights on the systematics, palaeoecology and palaeobiology of a plesiosaurian with soft tissue preservation from the Toarcian of Holzmaden, Germany). Вокруг шеи, хвоста и переднего ласта животного остались следы мягких тканей, что позволило, в частности, предположить, что при жизни у него были широкие ласты, площадь которых была заметно увеличена за счет пронизанной коллагеновыми волокнами кожи, и небольшие округлые чешуйки на спине.

Еще более примечательная находка была описана в том же 2017 году: у нового вида Mauriciosaurus fernandezi, жившего около 92 миллионов лет назад на территории современной Мексики, сохранился почти полный прижизненный контур тела и отпечатки шкуры с живота и боков. Это позволило исследователям установить, что, вероятно, при жизни бока и брюхо ящера покрывали ряды крохотных продолговатых чешуек (хотя это могут быть и артефакты фоссилизации), а также у него имелся очень толстый хвост, предположительно служивший местом отложения жировых запасов, как у многих современных рептилий. В итоге контур тела маурициозавра скорее напоминал длинношеего четырехкрылого пингвина, чем «змею, пролезшую сквозь панцирь черепахи», как плезиозавров описывали еще в XIX веке.

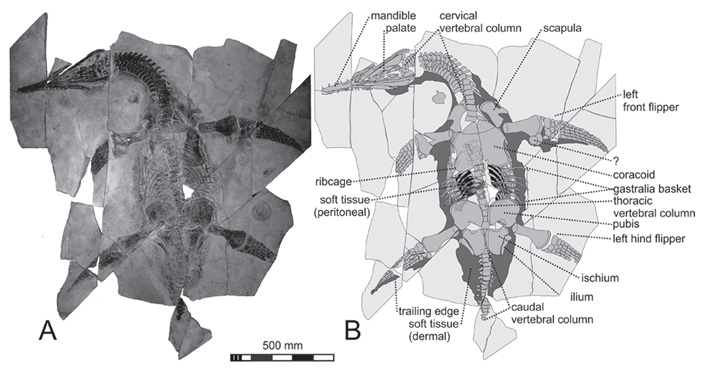

Голотип (A) и прорисовка скелета (B) плезиозавра Mauriciosaurus fernandezi: темными областями отмечен прижизненный контур животного. Обратите внимание, что плавники животного были шире, чем их костная «основа», а хвост — толстым, но не мускулистым, учитывая, что отростки позвонков, к которым могли бы крепиться мышцы, совсем небольшие. Рисунок из статьи E. Frey et al. 2017. A new polycotylid plesiosaur with extensive soft tissue preservation from the early Late Cretaceous of northeast Mexico

И вот команда палеонтологов из Швеции и Германии подробно исследовала образец плезиозавра MH 7 (Urwelt-Museum Hauff, Holzmaden, Germany [MH] 7), найденный еще в 1940 году в карьере недалеко от общины Хольцмаден, в известных на весь мир раннеюрских сланцах Посидония (Posidonia Shale). При подготовке окаменелости в 2020 году ученые обнаружили следы мягких тканей вокруг хвоста и заднего края правой передней конечности животного, поэтому использовали все доступные им методы — микроскопию в проходящем свете (МПС), сканирующую электронную микроскопию (СЭМ), энергодисперсионную рентгеновскую спектроскопию (ЭРС), дифракцию отраженных электронов (ДОЭ), инфракрасную микроспектроскопию (ИКМ) и масс-спектрометрию вторичных ионов (МСВИ), — чтобы полноценно изучить образец.

A — плезиозавр MH 7, вид сверху; белыми стрелками указаны места взятия образцов. B — кожа с нижней стороны хвоста животного, белыми стрелками указаны складки, черной — место разрыва. C — кожа с верхней стороны хвоста, обозначена белыми стрелками. D и E — фотография с использованием МПС и прорисовка кожи с нижней стороны хвоста: обозначены роговой слой (sc) и шиповатый слой эпидермиса (ss), скопления меланосом отмечены коричневым цветом, кератиноциты — клетками с черными точками, пустоты — серым цветом, неопределенные вещества — темно-серым цветом. F — срез эпидермиса века современной кожистой черепахи (Dermochelys coriacea), на котором видны схожие роговой и шиповатый слои эпидермиса, предроговой слой (pl) и кератиноциты (ker). G — фотография с использованием МПС кожи с верхней стороны хвоста, красным прямоугольником выделена область, визуализированная с помощью СЭМ, на которой хорошо различимы эллипсоидальные меланосомные микротельца. H — фотография кожи кожистой черепахи, полученная с помощью СЭМ: также видны меланосомные микротельца. I и J — фотография с использованием МПС и прорисовка кожи с верхней стороны хвоста: видны базальный слой эпидермиса (stratum basale), остатки рогового слоя (stratum corneum remnants), шиповатый слой (stratum spinosum) и меланофоры (melanophore). Рисунок из обсуждаемой статьи

Изучив кожу с хвоста животного, ученые установили, что толщина шиповатого слоя эпидермиса достигала ∼215 мкм, тогда как роговой слой был заметно тоньше, ∼15–25 мкм. В шиповатом слое сохранились следы кератиноцитов — крупных клеток (∼20 мкм в диаметре) с темными ядрами, становящихся все более плоскими ближе к поверхности кожи плезиозавра; этим они не отличаются от корнеоцитов (обладающих ядрами кератиноцитов), которые составляют роговой слой эпидермиса у современных рептилий. Судя по отсутствию видимых структур и распределению кальция и фосфора в слоях кожи, при жизни хвост MH 7 не был покрыт чешуей.

Напротив, на ласте животного были найдены небольшие субтреугольные структуры, которые ученые интерпретировали как остатки чешуи. Чешуйки были гладкие, но со светлой областью посередине, отмечающей положение продольного киля; в этом отношении они напоминают чешую других морских рептилий, мозазавров (см. картинку дня Линяющий мозазавр), у которых шкура была шероховатая. К сожалению, исследователям не удалось обнаружить следы эумеланина в остатках кожи; возможно, он был диагенетически (см. Диагенез) преобразован в ПАУ-подобные соединения, чьи следы удалось зафиксировать с помощью МСВИ.

A — чешуйки с заднего края правого переднего ласта плезиозавра MH 7: хорошо видна субтреугольная форма и заполнение светлым осадком по средней линии. B — изображение, полученное с помощью СЭМ, с вставкой, полученной с помощью ЭРС: видно, что чешуи (scale), в отличие от самой породы (matrix), богаты фосфором. C — СЭМ-изображение фрагмента деминерализованной чешуи: видна ее гладкая поверхность. D — СЭМ-изображение, на котором хорошо видно отсутствие меланосомных микротелец на поверхности чешуи. E — СЭМ-изображение края чешуи, показывающее внутреннюю слоистость (белые стрелки). F и G — полученная с помощью МПС фотография и прорисовка слоя кожи с ласта, показывающая кератиноциты (черные стрелки) с ядрами (черные точки) и самый внешний слой корнеоцитов (обозначен коричневым цветом). Рисунок из обсуждаемой статьи

Таким образом, тело MH 7 было покрыто мозаикой из гладкой кожи и, возможно, килеватой чешуи (см. Keeled scales), похожей на чешую обыкновенной гадюки (Vipera berus). В этом отношении плезиозавр напоминал древних морских черепах, у которых, правда, гладкая кожа ласт сочеталась с эпидермальными щитками панциря туловища (R. De La Garza et al., 2022. An ancestral hard-shelled sea turtle with a mosaic of soft skin and scutes). Подчеркивает сходство и «толстокожесть» плезиозавра, сближающая его с кожистой черепахой: его толстый эпидермис (∼250 мкм) противоречит более раннему предположению, что эпидермис плезиозавров был тонким, как у змей, и именно поэтому так редко сохраняется в ископаемом виде (E. Frey et al. 2017. A new polycotylid plesiosaur with extensive soft tissue preservation from the early Late Cretaceous of northeast Mexico). Скорее всего, исключительность обнаружения ископаемой кожи связана как с тафономическими условиями (сланцы Посидония как раз известны тем, что в их бескислородных донных отложениях фоссилии сохраняются очень хорошо), так и непреднамеренным удалением ценных остатков при извлечении окаменелости из окружающей породы.

Почему же чешуя у плезиозавра MH 7 сохранилась на ластах, но исчезла на хвосте? Возможно, гладкая кожа туловища облегчала животному плавание, снижая трение, а чешуйки на заднем крае ласт усиливали их жесткость, что позволяло эффективно использовать конечности как «подводные крылья» (M. DeBlois, R. Motani, 2019. Flipper bone distribution reveals flexible trailing edge in underwater flying marine tetrapods). Также не исключено, что предназначением чешуек на ластах была защита при контакте с морским дном: согласно некоторым предположениям, как минимум часть плезиозавров питалась, «вспахивая» дно и вспугивая затаившуюся добычу — рыб и головоногих моллюсков. Такая охота привела к появлению характерных борозд в донных отложениях (J. Geister, 1998. Lebensspuren made by Marine Reptiles and their Prey in the Middle Jurassic (Callovian) of Liesberg, Switzerland), а также накоплению большого количества песка в желудке одного из найденных плезиозавров (P. Vincent et al., 2017. New insights on the systematics, palaeoecology and palaeobiology of a plesiosaurian with soft tissue preservation from the Toarcian of Holzmaden, Germany) — совсем как у нынешних дельфинов и черепах, тоже ищущих пищу на дне. В любом случае, образец MH 7 демонстрирует, что мягкие покровы плезиозавров были достаточно сложными и разнообразными, и хотя они частично утратили чешуйчатый покров своих предков, на некоторых частях тела чешуйки могли сохраняться для выполнения дополнительных функций.

Источник: M. Marx, P. Sjövall, B. P. Kear, M. Jarenmark, M. E. Eriksson, S. Sachs, K. Nilkens, M. Op De Beeck, J. Lindgren. Skin, scales, and cells in a Jurassic plesiosaur // Current Biology. 2025. DOI: 10.1016/j.cub.2025.01.001.

Анна Новиковская

-

Залихватская какая перспектива в картинке! Мы с художником, типа, прямо на ласте сидим)

А что там за рыба фиолетовая прямо перед нами? Будучи опытным читателем элементов я уже точно знаю, что на таких картинках обычно совершенно каждая деталь неспроста. Наверняка этот фиолетовый зверь тоже найден и по скелету, разгадан и реконструирован вплоть до образа жизни, меню и досуга.)

Интересно, почему сегодня такое четырехкрылое устройство тела не востребовано зверями. А жалко - довольно симпатично выглядит.

Ну а идея иметь разное покрытие крыльев и хвоста - разве сегодня такое есть? Не разглядывал, но кажется, что у всяких ластоногих ласты едины поверхностью с остальной кожей тела. Это вот плавники у рыб отличаются от тела. Кстати, не отличаясь от хвостов. Хотя не уверен... теперь присмотрюсь.)-

> почему сегодня такое четырехкрылое устройство тела не востребовано зверями

План строения, пропорции, включая длинную шею - практически повторяют черепашьи. Разве что более вытянутые череп и челюсти - адаптация к питанию рыбой. Так они вытянулись и у дельфинов. Сути это не меняет. Фактически перед нами - черепаха без панциря.

> Ну а идея иметь разное покрытие крыльев и хвоста - разве сегодня такое есть?

Если быть точнее, то разница не обязательно прижизненная, но существенно по-разному сохранившаяся. И вот тут нам тоже придут на помощь черепахи: посмотрите, насколько существенно разная у них кожа на ногах (щитки, чешуя) и кожа туловища, шеи, где никаких таких структур практически не наблюдается, фактически там гладкая кожа. По крайней мере ясно, что в ископаемом состоянии ноги черепахи оставят иной след, чем её шея. Скорее всего здесь было то же самое.

https://www.galenel.info/travels/seychelles-2022/img/03-29-05.jpg -

Не, ну у черепахи это как-то кажется нормально... Видимо именно кому, что панцирь, а та кожа хороша для перехода с панциря на чешую. Гибкого перехода. Если б чешуя сразу встык к панцирю была, то наверняка были бы проблемы - все время, трескалось там все бы, ранки кровоточили. Непрактично.

Да что там - вовсе смысл панциря потерялся бы, потому что в него спрятаться стало бы невозможно.

А вот тут, именно что без панциря, и как раз все одинаковое напрашивается - ну, как у ящерицы какой, варана. С чего бы варану иметь гладкий хвост? Хотя, казалось бы, был бы он гладкий, варану от этого ни холодно и ни горячо) Во всяком случае для него это не существенней, чем для героя статьи, мне кажется.

А что касается четырехкрылости черепахи - таки ласты-то! Черепашьи ласты (хоть и здоровые у иных) по сравнению с этими, что на картинке заглавной нарисованы - как... как выхухоль рядом с дельфином!))

-

-

-

Последние новости

Благодаря хорошо сохранившемуся плезиозавру, плававшему в мелководных морях, покрывавших большую часть территории нынешней Европы 183 миллиона лет назад, ученые смогли лучше понять, как выглядели эти морские ящеры. Рисунок © Joschua Knüppe с сайта eurekalert.org