Орхидеи «кормят» свое потомство через общую микоризу

Проростки орхидей — протокормы — кластеризуются вокруг материнского растения, и это удивляло биологов со времен Чарльза Дарвина. Эксперимент с радиоактивно меченным углеродом выявил возможную причину такого эффекта: похоже, что зрелые орхидеи передают проросткам часть питательных веществ через общую микоризу. Это первый описанный случай «родительской заботы» в мире растений — и небольшое свидетельство в пользу гипотезы «лесного Интернета».

Семейство Орхидные (Ятрышниковые, Orchidáceae) отличается не только причудливой формой цветка и богатством расцветок, но и сложным процессом развития от семени до полноценного «взрослого» растения. Если большинство растений отращивает листочки и приобретает способность к фотосинтезу сразу после прорастания из семени, то у орхидей всё куда сложнее. Процесс прорастания семян осуществляется при помощи базидиомицетового гриба, образующего с растением микоризный симбиоз (см. Орхидная микориза). Вначале формируется тесно связанный с грибом проросток, не способный к фотосинтезу, который называется протокорм. Первое время (которое может иметь разную продолжительность в зависимости от вида орхидеи) протокорм питается за счет микоризного гриба. Лишь впоследствии, когда у молодой орхидеи появится полноценный побег с листьями (и она перестанет называться протокормом), она начнет сама обеспечивать себя питательными веществами за счет фотосинтеза — и делиться ими с грибом.

Получается, что орхидеи как бы берут у гриба кредит на свой рост, который выплачивают впоследствии — и такая точка зрения на их отношения была консенсусной до недавнего времени. Но все в очередной раз оказалось сложнее, чем мы думали.

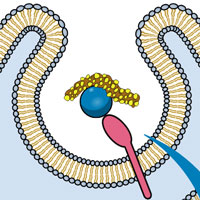

Цветки орхидей выбрасывают огромное количество — как минимум десятки тысячи на цветок — легких семян, которые могли бы легко переноситься ветром на огромные расстояния. Но еще Чарльз Дарвин в 1862 году удивлялся пространственному ограничению распространения орхидей: проростки, как правило, располагались совсем близко от материнского растения (C. Darwin, 1862. On the various contrivances by which British and foreign orchids are fertilized). Более современные наблюдения — от 2007 года — показали, что большинство проростков концентрируются на расстоянии 10–30 см от материнского растения, и их количество резко падает на расстоянии более 50 см (J. Jersáková, T. Malinová, 2007. Spatial aspects of seed dispersal and seedling recruitment in orchids). Создавалось впечатление, что материнское растение как-то помогает своим «отпрыскам» расти, но как? Единственная связь материнской орхидеи с растущими вокруг нее протокормами — общая микориза. Гриб-симбионт образует «локальную сеть» в почве, контакт с гифами которой образуют и материнская орхидея, и молодые проростки. Возможно, материнское растение, обладая способностью фотосинтезировать, подкармливает протокормы органическими веществами путем их транспорта через гифы гриба?

Результаты проверки этой интригующей гипотезы были изложены группой британских исследователей в недавней статье в журнале New Phytologist. Объектом для эксперимента послужил пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) — орхидея, произрастающая в России, Украине, Казахстане, Монголии и Западной Европе (рис. 1). Обычно орхидеи, произрастающие в таких широтах, чрезвычайно сложны для лабораторного культивирования — их не вырастишь в горшке, как комнатное растение. Но британским ученым удалось обойти это ограничение, использовав питательные среды на основе агара со сложным составом — почти как для требовательных бактерий.

Чтобы добиться прорастания семян, в среду пришлось добавить не только гидролизат казеина, активированный уголь и комплекс витаминов группы Β, но даже сок ананаса! Далее из части протокормов были получены молодые зеленые растения, к которым на среду подсадили симбиотический гриб рода Ceratobasidium. Пока молодые растения подрастали, гриб сформировал с ними симбиоз и полноценную микоризу. Далее их поместили в закрытые экспериментальные боксы — по одному зеленому растению в каждый — и подсеяли к ним новые молодые протокормы, еще не имевшие гриба-симбионта. Гриб, к тому моменту уже успевший срастись с зелеными растениями, опутал протокормы гифами. Теперь не умеющие фотосинтезировать протокормы оказались связаны в единую грибную сеть с новыми растениями — и можно было приступать к новой фазе эксперимента.

Боксы были герметично закрыты, а перед этим над слоем питательной среды была натянута пленка, приклеенная безводным ланолином, разделившая бокс на два герметичных пространства (рис. 2). В верхнем располагались листья «взрослой» орхидеи, а все протокормы контактировали только с нижним пространством. В верхнем пространстве также находились две открытые кюветы, одна из которых содержала радиоактивно меченный гидрокарбонат натрия — его углерод был представлен изотопом 14C.

Рис. 2. Дизайн эксперимента. Если зеленая орхидея «подкармливает» протокормы через общую микоризу, то они должны «схватить дозу» радиации. Другого пути накопить радионуклид у них не было: прямой экспозиции были подвергнуты только листья зеленой орхидеи. Обратите внимание, как выглядят протокормы орхидей — они похожи на маленькие комочки Рисунок из обсуждаемой статьи

В момент начала эксперимента в эту кювету был внесен раствор молочной кислоты — и в результате химической реакции весь радиоактивно меченный углерод выделился в виде меченого углекислого газа. Через 72 часа во вторую кювету был внесен раствор гидроксида калия, связавший весь углекислый газ в верхнем пространстве — и, следовательно, весь меченый углерод. То есть на протяжении 72 часов зеленая орхидея фиксировала радиоактивный углерод — и по распределению радиоактивной метки можно было понять, где в итоге окажется получившаяся при фотосинтезе органика.

Результаты авторадиографии (рис. 3) и жидкостного сцинтилляционного счета показали, что микоризный гриб довольно обильно «пропитывался» радиацией, и часть радиоактивной метки — то есть, по сути, синтезированных орхидеей питательных веществ — проникала также в протокормы. В грибе оказывалось от 1% до 11% всего зафиксированного зеленой орхидеей радиоактивного углерода, а протокормы накапливали до 0,5% этого углерода. Культивирование на водяном агаре усиливало такой обмен органическими веществами, в то время как овсяный агар замедлял процесс. Причину этого, кстати, исследователи не обозначили.

Рис. 3. Авторадиография, показывающая уровень радиоактивной метки в тканях растений и гриба после эксперимента. «Взрослая» орхидея светится ярко — она зафиксировала много радиоактивного углерода, вобрав в себя много радионуклида. Но на водном агаре (вверху) ярко светится и мицелий гриба, и протокормы, которые тоже «зажглись», показывая, что усвоили зафиксированный зеленой орхидеей углерод. Этот эффект менее выражен на овсяно-водном агаре 50:50 (в середине) и совсем слабо — на чисто овсяном агаре (внизу). Рисунок из обсуждаемой статьи

Получается, что зеленые орхидеи действительно подкармливают молодых нефотосинтезирующих «отпрысков» через гифы гриба — хоть и не в очень значительной степени. Особая актуальность этого результата состоит в том, что он попадает в общий контекст научных дискуссий о «лесном интернете» (англ. Wood Wide Web). Эта концепция постулирует существование единой микоризной сети, связывающей все растения леса и осуществляющей широкомасштабный обмен нутриентами и информацией. Гипотеза о наличии такой сети успела войти в популярный дискурс и в экологическую повестку, но совсем недавно группа исследователей проверила статьи по «лесному интернету» и пришла к неутешительному выводу: все статьи в поддержку этой гипотезы имеют серьезные методологические недостатки, так что пока существование микоризных сетей в масштабах целого биоценоза не доказано (см. новость У «лесного интернета» проблемы со связью, «Элементы», 23.03.2023). Новая работа британских исследователей показывает, что ограниченная коммуникация такого типа возможна — пусть и на коротких расстояниях между особями того же вида. Своего рода грибной LAN, если можно так выразиться. С выводами обсуждаемой статьи согласна даже Жюстин Карст (Justine Karst) — биолог, критикующая концепцию Wood Wide Web.

А помимо этого — обсуждаемая статья впервые показывает возможность «родительской заботы» в мире растений, если ее можно так назвать. Правда, в разговоре с New Scientist Жюстин Карст призывает не спешить с такими антропоморфизмами. «Может ли зеленое растение «кормить» проростки, если транспорт углерода к ним находится под контролем гриба?» — задается она вопросом. Но даже если выбирать термины весьма осторожно, обсуждаемая работа хотя бы объясняет, почему протокорм от орхидеи недалеко падает.

Комментарий автора

Я согласен со скептической оценкой результатов обсуждаемой статьи, высказанной рядом противников гипотезы «лесного интернета» и некоторыми нашими читателями.

Метафора «родительского ухода», высказанная авторами обсуждаемой статьи и журналистами, наводит на мысль о целенаправленном «кормлении» через посредничество гриба, однако это не совсем удачная идея. Гриб контролирует поступающие к нему потоки питательных веществ, а не является пассивной трубкой для их передачи — и скорее с протокормами делится именно он, а не материнская орхидея. В этом аспекте совершенно справедливо замечание, что процент зафиксированного углерода, попавшего в протокормы, даже в таких изолированных условиях довольно мал — до 0,5%. И никто не гарантирует, что в настоящем биогеоценозе он не будет ещё ниже — пути транспорта углерода там гораздо разветвленнее.

В этом основные проблемы всех гипотез о «Wood Wide Web». Это как если бы инопланетяне прилетели на Землю 1950-х годов, нашли две ЭВМ, соединили кабелем, обнаружили возможность передачи информации... и сделали бы вывод, что у землян есть Интернет! В реальности до изобретения Интернета оставались десятилетия.

Источник: David J. Read, John Haggar, Emily Magkourilou, Emily Durant, David Johnson, Jonathan R. Leake, Katie J. Field. Photosynthate transfer from an autotrophic orchid to conspecific heterotrophic protocorms through a common mycorrhizal network // New Phytologist. 2024. DOI: 10.1111/nph.19810.

Георгий Куракин

-

Спасибо, интересно!

Но это точно именно целенаправленное кормление потомства, а не просто "растение делится с микоризным грибом - тот делится с растениями"? Полпроцента - не сильно большой "откат" в сообществе. Или эти проценты как-то по-другому считать надо?-

-

Э... почему не известна? Десятки сантиметров в час (https://studme.org/328711/geografiya/puti_transporta)У грибов меньше на порядок (https://kartaslov.ru/книги/Игорь_Стенин_Грибы_в_лесу_саду_и

_дома/1). Размер изучавшейся орхидеи - меньше метра, расстояние до протокормов - тоже, так что - единицы часов. Может, побольше, но точно 72 ч - существенно больше времени транспорта.

Конечно, динамику надо смотреть аккуратно, потому что числа близкие. И кучу контролей ставить (саму статью не читал, может, и ставили).

Но для затравки - уже хорошо. Авторы молодцы: застолбили поляну, описав основу метода. Ещё и результат любопытный получился - вообще отлично.

-

-

-

Уверенности в "целенаправленном" кормлении нет ни у кого. Более того, скорее всего, всё обстоит так, как Вы говорите: гриб контролирует свои потоки питательных веществ, это не пассивная сеть трубок. Так что здесь именно два симбиоза: взрослое растение — гриб и гриб — протокормы. Просто, так как гриб один и тот же, и пул питательных веществ у него один, какая-то доля радиоактивного углерода попадает в протокормы.

С уважением, автор статьи))-

Но тогда автоматом следующий вопрос - что мешает протокормам прорастать в любом месте, где есть такой же микоризный гриб (разумеется, участвующий в микоризе)? Будет всё то же самое - некое растение делится с грибом, тот делится с протокормами.

Понятно, что это вопрос к авторам и к мирозданию, но всё же ))-

Описанный Вами сценарий возможен, если гриб — универсал, то есть способен образовываться связь не только с орхидеями, а с другими растениями тоже. Это далеко не факт.

И при этом способен так же продуктивно делиться с протокормами, получая от него органику, что тоже не факт.

Получается слишком много неподтверждённых "если бы да кабы... протокорм нашёл грибы"))

-

-

-

0,5% накопленных взрослым растением веществ — это очень много для крошечного прорастающего семечка, у которого ещё даже ни одного листика нет.

К тому же, 10 ростков по 0,5% — это уже 5%, что заметно и для самого взрослого растения, плюс ещё на гриб 1-10%. Для «простой диффузии» многовато, особенно с учётом того, что клеточные оболочки «придуманы» как раз для того, чтобы диффузии препятствовать.-

-

Вы допускаете необоснованные утверждения.

Светится не весь субстрат, а в основном в зоне проростков.

Диффузия образует совершенно иную, градиентную картину.

Крошечный размер проростков относительно питающейся орхидеи отлично виден на фото.

Передача питательных веществ от гриба к проросткам является не предположением этого исследования, а ранее доказанным на разных видах орхидей фактом.

Выделение питательных веществ корнями в среду не является типичным поведением для других растений, но является типичным для этих орхидей, «кормящих» свои грибы. То, что часть питания при этом достаётся проросткам, «подключённым» к этому же грибу — не «цель» (у природы не бывает целей), а следствие нормальной работы симбиоза.

В данном случае проверялось утверждение, что гриб переносит питательные вещества дальше от растения, чем они могли бы попасть без этого, и даёт возможность проросткам того же вида эти вещества использовать, что влияет на эффективность их роста.

Кстати, вы не обратили внимания, что в эксперименте не используются взрослые растения, там донорами являются только обзаведшиеся первыми листьями проростки постарше. Так что поток питательных веществ от взрослого растения будет значительно (вероятно, в десятки раз) сильнее.

Насчёт овсяного агара, я подозреваю, что какой-то из его многочисленных компонентов может влиять на симбиотический гриб. Недаром в статье первым делом рассказывается, насколько сложно оказалось подобрать среду, в которой семена в принципе прорастают, а гриб к ним подсаживали уже потом. -

Проростки орхидеи невероятно крошечные, на подобии спор. А не на проростки, например травы. Разница как раз в порядки. Они и сами 0,1% от растения.

Да тут нет нечего нового для ботаники как раз и нет. Все ликоподы (споровые) так и прорастают, при том под землёй и десятки лет. А в наших бореальных лесах они одни из самых распространённых растений. Разве что измерили это количественно.

Может Дарвин не знал, но школьные учебники времён СССР утверждали то же самое. Ещё микогетеротрофные орхидеи, белые орхидеи, растущие за счёт микоризы - по сути паразиты.-

Кстати, вы не обратили внимания, что в эксперименте не используются взрослые растения, там донорами являются только обзаведшиеся первыми листьями проростки постарше. Так что поток питательных веществ от взрослого растения будет значительно (вероятно, в десятки раз) сильнее.

Хорошее замечание — зелёные растения в эксперименте скорее "подросточки" по человеческим меркам, нежели "взрослые". Но разговоры о том, что в дикой природе эффект передачи выражен сильнее, потому что и взрослые орхидеи больше и зеленее, и солнце ярче, отдают лёгким cherry-picking'ом: в настоящем биогеоценозе гораздо больше переменных, влияющих на транспорт углерода. Там есть более зрелые орхидеи — но и гриб образует более разветвлённую микоризу, и органику может передать не только протокормам — например, она может банально разойтись по грибу на весь лес, и проросткам достанется не 0,5%, а 0,0%. В этом, кстати, основные проблемы всех гипотез о "Wood Wide Web". Это как если бы инопланетяне прилетели на Землю 1950-х гг., нашли две ЭВМ, соединили кабелем, обнаружили возможность передачи информации... и сделали бы вывод, что у землян есть Интернет! В реальности до изобретения Интернета оставались ещё десятилетия.

-

-

-

Целые орхидеи проростают ТОЛЬКО от микоризы, по сути паразиты на микоризе (весь сахар не с фотосинтеза)

https://elementy.ru/kartinka_dnya/369/Stsiafila_bez_khlorofilla?from=rxblock

https://ru.wikipedia.org/wiki/Микогетеротрофияси

Это давно известные вещи в ботанике, с ними спорить смысла нет, так как это повсюду. Только их некто не измерил на орхидеях. Там явно общая выгода, но и свои нахлебники. А вот забота о потомстве достаточно условная, так как в конце может расти что угодно. От подосиновика до ликопод или паразита.мбиотические отношения, имеющие место между некоторыми видами растений и грибов, при которых растения получают часть или все необходимые питательные вещества не через фотосинтез, а паразитируя на грибе.

Существуют растения (например, некоторые виды орхидных), которые не фотосинтезируют и являются облигатными микогетеротрофами на некотором этапе своего жизненного цикла, а в остальное время способны фотосинтезировать и являются факультативными микогетеротрофами или не используют микогетеротрофию вообщ

В прошлом ошибочно полагали, что некоторые растения могут получать питательные вещества, разлагая органические вещества, подобно сапротрофным грибам. Такие растения называли сапрофитами. Сейчас известно, что ни одно растение не способно непосредственно разрушать органические соединения, и нефотосинтезирующие растения получают необходимые питательные вещества через паразитизм: микогетеротрофию или непосредственный паразитизм на других растениях

-

Микориза (симбиоз грибов и растений)

-

04.07.2024Орхидеи «кормят» свое потомство через общую микоризуГеоргий Куракин • Новости науки

04.07.2024Орхидеи «кормят» свое потомство через общую микоризуГеоргий Куракин • Новости науки

-

27.08.2017Полезная инфекцияКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №4, 2017

27.08.2017Полезная инфекцияКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №4, 2017

-

14.11.2016Как это было: эволюционные пути формирования азотфиксирующих симбиозовКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №5, 2016

14.11.2016Как это было: эволюционные пути формирования азотфиксирующих симбиозовКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №5, 2016

-

12.03.2008Изменение гена, необходимого для симбиоза растений с грибами, привело к формированию симбиоза с азотфиксирующими бактериямиАлександр Марков • Новости науки

12.03.2008Изменение гена, необходимого для симбиоза растений с грибами, привело к формированию симбиоза с азотфиксирующими бактериямиАлександр Марков • Новости науки

-

18.02.2007От биохимического сотрудничества — к общему геномуАлександр Марков • Журнал общей биологии • №6, 2006

18.02.2007От биохимического сотрудничества — к общему геномуАлександр Марков • Журнал общей биологии • №6, 2006

-

27.04.2006Европейский сорняк губит американские лесаАлександр Марков • Новости науки

27.04.2006Европейский сорняк губит американские лесаАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Пальчатокоренник Фукса (Dactylorhiza fuchsii) — главный экспериментальный объект обсуждаемой статьи (а по совместительству — орхидея, которая умеет заботиться о потомстве). Фото с сайта ru.wikipedia.org