У «лесного интернета» проблемы со связью

В 1997 году Сюзанн Симард с коллегами опубликовала статью, согласно которой деревья в лесу формируют с помощью грибной микоризы своеобразную сеть, которая позволяет им обмениваться информацией и ресурсами. Эта статья дала начало теории «лесного интернета» (Wood Wide Web), которая быстро обрела большую популярность и стала доминирующей в науке о лесных сообществах. Однако теперь от этой красивой теории, похоже, придется отказаться. Группа ученых из Канады и США проверила ключевые статьи, посвященные микоризным сетям, в попытке оценить корректность их выводов и цитирования. Оказалось, что далеко не во всех статьях соблюдается научная чистота: декларируемые результаты часто имеют недостаточно доказательств или допускают альтернативные интерпретации, а при цитировании более ранних работ наблюдается искажение их результатов (в удобную для авторов сторону). Получается, что теория Wood Wide Web строится на необоснованных данных, а значит, наши взгляды на микоризные симбиозы предстоит коренным образом пересмотреть.

Микоризные симбиозы — важная составляющая лесных растительных сообществ. Нет никаких сомнений, что они благоприятствуют и растениям, и грибам. В ходе такого сотрудничества гриб делает доступными для растения, например, минеральные вещества из почвы. Взамен он получает углеводы, аминокислоты и другую органику. В микоризных симбиозах участвует подавляющее большинство видов растений. Но насколько хорошо мы понимаем эти симбиозы и их экологическую роль?

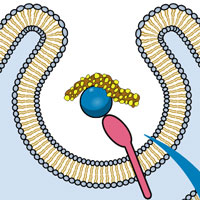

Рис. 2. Микоризные грибы вступают в симбиотические отношения с растениями. Обычно эти отношения мутуалистические: гриб обеспечивает растение водой и минеральными соединениями из почвы, а растение обеспечивает гриб продуктами фотосинтеза. Иногда, впрочем, отношения между грибом и растением не являются взаимовыгодными: грибы могут паразитировать на растениях (и как минимум не делиться с ними минералами) и наоборот, некоторые миксотрофные или паразитические растения используют микоризные грибы, чтобы получать продукты фотосинтеза от других растений. Рисунок с сайта en.wikipedia.org

В 1997 году группа под руководством Сюзанн Симард (Suzanne Simard) опубликовала в журнале Nature статью Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field. В ней была описана теория, позже прозванная Wood Wide Web (WWW, по аналогии с интернетом — World Wide Web). В основе этой теории лежит идея о том, что деревья получают значительную выгоду от того, что они соединены грибными микоризами в общую сеть (common mycorrhizal network, CMN). По мнению Симард и ее коллег, микоризные сети, подобно «лесному интернету», связывают деревья в лесах в глобальную структуру, способствуя поддержке молодых побегов и позволяя им обмениваться ресурсами и сигналами для передачи информации. Чем-то это напоминает мир планеты Пандора из «Аватара».

Неудивительно, что теория Wood Wide Web вышла за пределы научных кругов и обрела богатую «популярную» жизнь. Этому поспособствовало то, что сама Симард является талантливым рассказчиком (в этом можно убедиться, посмотрев ее выступление в рамках проекта TED). За последние годы вышло несколько книг (см., например, S. Simard, Finding the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest и P. Wohlleben, The Hidden Life of Trees: What They Feel, How They Communicate ― Discoveries from a Secret World) и документальных фильмов (Fantastic Fungi, The Search For Intelligent Life On Earth из документального сериала Cosmos: Possible Worlds и т. д.) в той или иной степени пропагандирующих эту теорию. Ну а уж популярным статьям и роликам на Youtube несть числа. Распространение теории WWW привело к тому, что ее начали учитывать некоторые политики в своих инициативах по сохранению природных ресурсов.

Рис. 3. Сюзанн Симард и обложка ее книги «Finding the Mother Tree: Discovering the Wisdom of the Forest» («В поисках дерева-матери: открывая мудрость леса»). Журналисты The Wall Street Journal включили эту книгу в свою подборку лучших популярных книг 2021 года. Изображение с сайта mprnews.org

Несмотря на всю красоту этой теории, у нее почти сразу появились оппоненты среди экологов и микологов. Больше 25 лет с момента выхода статьи 1997 года шли дебаты о том, насколько большую роль играет предлагаемый механизм коммуникации между растениями в жизни леса и реален ли он вообще. Недавняя публикация в журнале Nature Ecology & Evolution ставит если и не точку в этих дебатах, то как минимум серьезные вопросы перед апологетами теории WWW. Группа микологов из университетов США и Канады, возглавляемая Жюстин Карст (Justine Karst), подвергла критическому анализу работы, использованные Симард для обоснования теории WWW. Вывод неутешительный: мягко говоря, в большинстве случаев они недостаточно обоснованы. Микоризный «колосс» оказался на глиняных ногах.

У теории WWW три главных «столпа», которые кратко можно сформулировать так:

- микоризные сети (CMN) распространены в природе и определяют экологию лесных сообществ;

- микоризные сети используются для передачи ресурсов между «подключенными» к ним деревьями, что способствует выживаемости молодых побегов за счет поддержки от «дерева-матери» (Mother tree);

- «подключенные» к CMN деревья обмениваются сигналами стресса и другими сигнальными факторами через микоризу, что позволяет им «предупреждать» соседние деревья об опасности (например — о нашествии насекомых-вредителей).

В чем же суть претензий Карст и ее коллег к теории WWW? Давайте разбираться по порядку.

Представление о том, что микоризные сети широко распространены в природе и доминируют в лесных сообществах, базируется на нескольких работах. В первую очередь, это статья Эдварда Ньюмана, в которой описана идея микоризной сети как таковой (E. I. Newman, 1988. Mycorrhizal Links Between Plants: Their Functioning and Ecological Significance). Ньюман отметил, что корни разных растений часто проходят довольно близко друг от друга (а то и вовсе переплетаются), а многие микоризные грибы являются универсалами (то есть способны вступать в симбиоз с разными видами растений). Отсюда естественным образом вытекает идея, что грибы могут связывать разные растения между собой. Проблема здесь в том, что недостаточно просто указать на теоретическую возможность существования таких связей, — необходимо доказать, что они реально существуют.

Попытки сделать это предпринимались неоднократно. Одни авторы исследовали генеты (genet) — так называют мицелий, проросший из одной споры (по сути, это генетически дискретные единицы в грибном мире). Было показано, что мицелий одного генета может охватывать около метра (P. Bonello et al., 2008. Genetic structure of a natural population of the ectomycorrhizal fungus Suillus pungens; A. Dahlberg, J. Stenlid, 1994. Size, distribution and biomass of genets in populations of Suillus bovinus (L.: Fr.) Roussel revealed by somatic incompatibility; A. M. Kretzer et al., 2003. Microsatellite markers reveal the below ground distribution of genets in two species of Rhizopogon forming tuberculate ectomycorrhizas on Douglas fir). Этого хватает, чтобы объединить переплетающиеся корни рядом стоящих растений в одну сеть. Но, опять же, из этих работ не следует, что такое в действительности происходит.

Другие авторы пытались картировать мицелий в естественной среде. Сложность здесь в том, что на современном уровне развития технологий в ходе экспериментов по картированию мицелий неизбежно повреждается, а микоризная сеть (если она существует) — фрагментируется. В наиболее убедительных экспериментах ученые генотипировали грибы в микоризах, а затем последовательно отбирали пробы почвы на расстоянии нескольких сантиметров друг от друга, добавляя обнаруженные кусочки генетов на карту, чтобы выяснить, как далеко простирается микоризная сеть (K. J. Beiler et al., 2009. Architecture of the wood-wide web: Rhizopogon spp. genets link multiple Douglas-fir cohorts; K. J. Beiler et al., 2015. Topology of tree–mycorrhizal fungus interaction networks in xeric and mesic Douglas-fir forests; A. M. Kretzer et al., 2003. Microsatellite markers reveal the below ground distribution of genets in two species of Rhizopogon forming tuberculate ectomycorrhizas on Douglas fir). Однако результаты таких экспериментов все равно не позволяют однозначно утверждать, что сеть не имеет разрывов между участками отбора проб (поскольку грибной мицелий очень хрупкий и чрезвычайно легко фрагментируется). К тому же такие исследования чрезвычайно трудоемки и затратны, поэтому на сегодняшний момент было проведено всего пять подобных работ (в двух типах леса).

Таким образом, проверка распространенности CMN в природе основывалась на работах, в которых было исследовано всего три эктомикоризных вида грибов (из ~50 000 описанных) и два вида древесных растений (из ~73 000 описанных). И кроме теоретических рассуждений и косвенных аргументов ничего толком получено не было. На этом фоне заявления о том, что CMN лежат в основе лесных сообществ, выглядят, мягко говоря, как большое преувеличение.

В обсуждаемой статье также отмечается, что даже если микоризные сети действительно получится достоверно обнаружить и показать их дискретность, невозможно будет доказать, что такая сеть имеет постоянство. Грибы — чрезвычайно динамичные организмы: их мицелий быстро растет, стареет и отмирает. Даже если генет соединит корни двух разных деревьев, эта связь быстро нарушится по мере отмирания гиф.

Таким образом, экспериментальная поддержка тезиса «микоризные сети встречаются повсеместно в лесных сообществах» ограничена из-за нехватки надежных данных о структуре и динамике мицелия в полевых условиях. Соседние корни часто колонизируются одним видом микоризных грибов, что позволяет предположить, что грибные связи должны быть общими. Однако слишком мало типов леса было картировано, а из всех работ только в двух была продемонстрирована фактическая непрерывность грибных связей между деревьями. Наконец, неизвестно, сохраняются ли эти связи достаточно долго, чтобы быть функциональными.

Согласно второму «столпу» теории WWW микоризные сети используются деревьями для передачи ресурсов. Это означает, что грибной мицелий играет пассивную роль, являясь по сути физическим продолжением корней — своеобразными каналами, по которым деревья направляют потоки ресурсов. Это представление не имеет доказательной базы и упускает из виду, что микоризообразователи не всегда приносят пользу своим растениям-партнерам. Так, например, эктомикоризные грибы могут отбирать азот у деревьев в бореальных лесах (O. Franklin et al., 2014. Forests trapped in nitrogen limitation — an ecological market perspective on ectomycorrhizal symbiosis; N. Nasholm et al., 2014. Are ectomycorrhizal fungi alleviating or aggravating nitrogen limitation of tree growth in boreal forests?).

К тому же грибы обычно являются инициаторами и контролирующей стороной отношений в симбиозах (K. Aleklett, L. Boddy, 2021. Fungal behaviour: a new frontier in behavioural ecology). Но, возможно, есть исключения и некоторые виды деревьев действительно используют микоризу для передачи ресурсов? Карст с коллегами проанализировали 26 основополагающих полевых исследований, в которых заявлено обнаружение переноса веществ между растениями через микоризу. Во всех случаях оказалось, что полученные результаты можно объяснить без привлечения CMN (очень советую заглянуть в дополнительные материалы к обсуждаемой статье — там все очень подробно расписано по источникам).

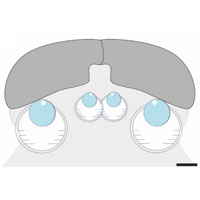

Рис. 4. Методы оценки эффективности микоризных сетей, использовавшиеся в работах, которые изучались в обсуждаемой статье. a — исследование эффективности транспорта веществ между растениями с одинаковыми и разными типами микоризы; фиолетовым показаны эктомикоризные гифы, оранжевым — гифы арбускулярных микориз. Корни взрослых растений и молодых побегов свободно переплетаются, ток воды не контролируется. b — молодые побеги выращиваются в цилиндрических контейнерах из однослойной сетки; синим показана сетка, блокирующая рост корней, но не ограничивающая распространение грибных гиф (размер ячейки 20–250 мкм), красным — сетка, блокирующая рост и корней, и гиф (размер ячейки — меньше 1 мкм). c — молодые побеги выращиваются в сетчатых контейнерах, блокирующих рост корней, но не ограничивающих рост гиф (синие линии); для увеличения доступного объема почвы (исключая при этом контакт между корнями) некоторые побеги были дополнительно окопаны вокруг (черная V). d — некоторые побеги выращивались в контейнерах из многослойной ткани, которая блокировала рост корней, транспорт воды, но при этом не ограничивала рост гиф. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature Ecology & Evolution

В статьях, посвященных изучению функций CMN, измерялось количество меченых атомов углерода, абсорбированного одним растением, в растении-соседе, предполагаемо связанном с первым микоризными связями. В таких экспериментах очень важен надежный контроль посторонних эффектов, способных испортить данные. Например, можно вкапывать сетки с разным размером ячеек, чтобы исключать проход корней или мицелия, можно сравнивать потоки воды и питательных веществ через арбускулярные микоризы и эктомикоризы, можно помещать растения в изолирующие почвенные цилиндры и т. д. Во всех рассмотренных статьях не были исключены факторы, влияющие на чистоту данных:

- поток питательных веществ мог проходить через почву путем диффузии без участия микориз, что не контролировалось экспериментом;

- при вкапывании в почву изолирующих цилиндров мог меняться микроклимат почвы и баланс почвенных патогенов, что само по себе могло приводить к негативному влиянию на растения (а отсечение от CMN было ни при чем);

- вкапывание изолирующих цилиндров могло изменить состав сообщества грибов-микоризообразователей, что влияло на состояние растений независимо от того, были ли они «подключены» к общей микоризной сети, или нет;

- в экспериментах с вкапыванием сетей прямое объединение корневых систем могло улучшать выживаемость молодых побегов;

- ограничение доступного объема почвы внутри вкопанной сети могло ограничить доступ к питательным веществам и ухудшить состояние растений.

Также важно подчеркнуть, что ни в одном из исследований, в которых заявлялось, что обнаруженная разница в выживаемости молодых побегов связана с подключением к общей микоризной сети (или отключением от нее), не обсуждались последствия влияния самого экспериментального вмешательства (то есть вкапывания и выкапывания растений и сетей) на побеги или на состав микоризных сообществ. И даже если авторы какого-то исследования признавали ограниченность их результатов и обсуждали альтернативные гипотезы, эти оговорки впоследствии игнорировались. То есть в последующих публикациях сбалансированные в целом выводы исходных работ при их цитировании в последующих публикациях зачастую сдвигались в сторону положительного влияния CMN на растительные сообщества.

В тех экспериментах, где передача ресурсов через CMN была показана достоверно, количество углерода, передаваемого через сеть, составило 3–10%. При этом углерод форсированно закачивался в растение-донор (S. W. Simard et l., 1997. Net transfer of carbon between ectomycorrhizal tree species in the field). Но по оценкам передача углерода путем диффузии через почву составляет около 18% (D. Robinson, A. Fitter, 1999. The magnitude and control of carbon transfer between plants linked by a common mycorrhizal network). Эти цифры показывают, что передачу ресурсов через CMN вряд ли можно считать существенной для молодых побегов.

Наконец, обсудим третий «столп» теории WWW, гласящий, что взрослые деревья «общаются» со своим потомством и с соседями посредством CMN, предупреждая их об опасности (например, о повреждении насекомыми). Эта идея получила особенно широкое освещение в околонаучных СМИ. Однако, как оказалось, лишь одна из всех работ, в которых утверждается существование этого феномена, была опубликована в рецензируемом издании (Y. Song et al., 2015. Defoliation of interior Douglas-fir elicits carbon transfer and stress signalling to ponderosa pine neighbors through ectomycorrhizal networks). Что самое интересное — в этой работе результаты эксперимента оказались буквально противоположными.

Авторы этой статьи (среди них была Симард) поставили эксперимент, в котором два растения выращивались в одном большом горшке, разделенном сеткой, которая пропускала микоризный мицелий, но не пропускала корни растений. Два растения были полностью изолированы друг от друга над почвой, так что любые сигналы, передаваемые между растениями, могли бы проходить только через почву. Когда одно из растений подвергалось нападению гусениц, в другом возрастал уровень стрессовых белков. Казалось бы, вот оно, доказательство передачи сигналов между растениями через микоризу! Однако, в контрольном эксперименте, когда растения не были разделены сеткой и могли сообщаться корнями (что, по сути, воспроизводит естественное состояние корневых систем), второе растение никак не реагировало на стресс соседнего растения, сколько бы гусеницы его ни грызли. Тем не менее в последующих работах, посвященных влиянию CMN, при ссылке на эксперимент Сонга этот немаловажный нюанс как-то упускался из виду.

Подытоживая, Карст с соавторами показали, что на сегодняшний день не существует ни одного убедительного контролируемого исследования, которое бы доказывало передачу деревьями сигналов через микоризу.

Недостоверное или избирательное цитирование результатов предыдущих работ оказалось одной из ключевых проблем при развитии теории WWW. Карст с соавторами отобрали 18 самых влиятельных полевых исследований, ставших экспериментальной базой для теории. Эти исследования имели не менее чем по 50 цитирований в Web of Science. Затем они оценили 593 статьи, цитирующие семь влиятельных исследований по структуре CMN, и 1083 статьи, цитирующие и ссылающиеся на 11 влиятельных исследований по функции CMN. Для каждой цитаты авторы выписали, как она используется: как сильное доказательство в пользу теории WWW или же в контексте обсуждения, что результаты цитируемых исследований недостаточно убедительны или имеют альтернативные интерпретации. Результат поразил: количество недостоверных цитирований за 20 лет возросло на 25% у работ о структуре CMN и на 50% — у работ о функциях CMN.

Карст с коллегами выяснили, что основной проблемой при цитировании было завышение значимости экспериментов (наблюдалось в 88% недостоверных цитирований). В свою очередь, это повлекло нарастающую лавину ссылающихся друг на друга работ, в которых вера в правоту теории WWW росла все сильнее. В некоторых работах до 84% источников цитировались некорректно: неоднозначные результаты игнорировались, а упор делался на положительное влияние CMN на растительные сообщества.

Получается, теория WWW базируется на экспериментах с недостаточным контролем, игнорировании альтернативных интерпретаций результатов экспериментов, использовании сомнительных работ в качестве источников и предвзятом цитировании. Насколько ее низвержение станет сильным ударом по соответствующим разделам микологии и экологии?

На самом деле, все не так уж страшно (по крайней мере, для тех, кто не является фанатичным сторонником теории WWW). Сомнительная роль CMN в экологии леса и неоднозначность результатов экспериментов обсуждались в научных кругах уже давно. Вся эта история была бы естественным процессом перехода от одной научной теории к другой, если бы не волна популярных материалов, которая подхватила не до конца проверенные результаты и превратила их в получивший у общественности отклик миф о том, что деревья общаются друг с другом через «микоризный интернет».

Вместе с тем Карст с соавторами смотрят на ситуацию позитивно и предлагают не отказываться от 20 лет исследований и не выбрасывать экспериментальные работы в мусорную корзину. Они считают, что гораздо полезнее будет скрупулезно пересмотреть результаты старых экспериментов (а среди них было достаточно много довольно успешных для своего времени) в пользу лучшего понимания функциональной роли микоризных сетей. Они также предполагают, что современные экспериментальные технологии позволят обойти ограничения двадцатилетней давности и улучшить контроль результатов новых экспериментов. Наконец, Карст с соавторами предлагают отказаться от взгляда на грибы, как на пассивные каналы для общающихся между собой деревьев, и провести мико-ориентированные эксперименты, которые бы позволили лучше понять роль, которую грибы играют в микоризных симбиозах.

Важно, что пока нельзя утверждать, что микоризные сети не оказывают никакого влияния на растительные сообщества или что деревья не используют микоризы для общения. Правда в том, что сейчас мы просто не знаем настоящую роль микоризных сетей. Быть может, деревья и в самом деле общаются друг с другом через «микоризный интернет», — мы просто нуждаемся в убедительных доказательствах этого, исключающих любые альтернативные объяснения. Но куда более вероятно, что, отказавшись от слепой веры в теорию о Wood Wide Web, мы рано или поздно сможем увидеть куда более сложную, увлекательную, и поражающую воображение картину бесконечно запутанных взаимодействий между грибами и растениями в микоризах.

Источник: Justine Karst, Melanie D. Jones & Jason D. Hoeksema. Positive citation bias and overinterpreted results lead to misinformation on common mycorrhizal networks in forests // Nature Ecology & Evolution. 2023. DOI: 10.1038/s41559-023-01986-1.

Арсений Белосохов

-

[мы рано или поздно сможем увидеть куда более сложную, увлекательную, и поражающую воображение картину бесконечно запутанных взаимодействий между грибами и растениями в микоризах.]

Выйдите в лес прогуляться и вы увидите. Не рано или поздно, но прямо сейчас. И естественно ничего ученые никогда не поймут, поскольку все это бесконечно запутано. Лес это хаос.-

Всё везде хаос, но хаос понимаем хотя бы в общих чертах. Но вы это никогда не поймёте, потому что вы не учёный.

-

ваше понимание хаоса иллюзорно. Вы не понимаете, а впадаете в верования.

"Речь идет о том, чтобы знать,

оправдаются ли в совершенно тождественных условиях в будущем те же законы, и входит ли это в природу

этих законов. В случае детерминистского закона это

приведет к вопросу, будет ли при условиях X событие

Y (и только событие Y) происходить завтра так же, как

сегодня. "-

Ваше понимание слова "понимание" неадекватно.

В общепринятом значении оно означает только лишь то, что мы можем себе более-менее точно представлять соотношение предсказуемого и непредсказуемого в рассматриваемой области и иметь достаточно неплохие работающие инструменты (теории и алгоритмы) предсказания поведения системы в доступной этому самому предсказанию области параметров.

И всё.

-

-

-

---

Я интерпретирую результат этого эксперимента в пользу "лесного интернета". Почва без грибов - это просто субстрат, в котором растут разные растения. Но именно грибы объединяют эти растения в единую сеть, в которой страдания одного растения становятся болью других.

-

Именно так и поступили сторонники теории WWW. Но суть в том, что в обоих экспериментах растения были объединены микоризой, тем не менее сигнал передавался только когда корни растений были изолированы и не могли сообщаться. Когда корни растений могли контактировать друг с другом, сигнал пропадал.

Для объяснения этого явления не нужна теория Общих Микоризных Сетей, это можно объяснить существующими свойствами микориз: когда одно из растений было повреждено гусеницами, оно перестало поставлять прежнее количество питательных веществ в гриб, а его стрессовые факторы, выработавшиеся в ответ на гусениц, так же атаковали и грибного симбионта, из-за чего гриб, чтобы компенсировать утрату одно из источников питания, стал требовать больше ресурсов из второго растения, что в свою очередь вызвало повышение стрессовых факторов. То есть передачи сигнала через микоризу не происходило, просто гриб увеличил нагрузку, оказавшись без одного из источников питания.

Это лишь одно из возможных альтернативных объяснений, которое не было проверено.

Так или иначе, WWW никак не объясняет, почему стресс у неповрежденного растения не возникал, когда оно могло напрямую контактировать корнями, но появлялся, когда контакта корней не было.-

"WWW никак не объясняет, почему стресс у неповрежденного растения не возникал, когда оно могло напрямую контактировать корнями, но появлялся, когда контакта корней не было".

---

Если предположить, что при непосредственном контакте корнями деревья способны делиться питательными веществами, то этот факт очень легко объясним.

Представьте, что Ваш близкий голодает, а Вы знаете об этом, но не можете ему ничем помочь. Вы будете испытывать стресс. А если Вы помогаете ему, кормите из своих запасов, то никакого стресса испытывать не будете.-

В этом случае вы приписываете деревьям социальность, эмоции, и эмоциональный стресс, существование которых требует отдельных доказательств

-

Мы и людям приписываем эмоции, хотя с научной точки зрения это всего лишь механизм, вызывающий ответную реакцию на некоторые события. Есть даже мнение, что настроение человека определяет кишечная микрофлора. Так что не следует приписывать человеку нечто "сверхъестественное", чего нет в остальной природе.

Я говорю о влиянии информации на физиологию организма. Стресс - это ситуация, когда организм не способен действовать в соответствии с имеющейся информацией, когда он не может лично повлиять на внешние события. И это запускает процессы, которые ведут к его внутреннему изменению, к эволюции. И информация играет в этом решающую роль.-

Стресс запускает процессы, которые ведут к его [организму] внутреннему изменению, к эволюции

Однако, у вас весьма своеобразное понимание эволюции.-

Эволюция основана на изменчивости. Я лишь сказала, что изменение (тем более вынужденное) всегда сопровождается стрессом для организма.

-

Да нет, вы написали ровно обратное: по-вашему, стресс запускает процессы, которые ведут к эволюции.

И еще один перл у вас: "о влиянии иинформации на физиологию организма". Это вам из космома такая инофрмация пришла? (тут сарказм).-

А зачем эволюционировать, если все хорошо? От добра добра не ищут.

А чтобы эволюционировать, нужно совершенствовать сознание (а это, в том числе, способность эффективнее обрабатывать информацию).-

-

-

VladNSK - дипломированный математик, отказался решать интеграл на суперкомпьютере. Теперь у меня на него зуб.

Посему подкину дровишек:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Эпигенетическое_влияние_на_эволюцию

"Эпигенетические открытия не противоречат ни теории Ламарка, ни теории Дарвина, а наоборот связаны с ними обеими."

https://www.pravda.ru/news/eureka/31693-stress/

Стресс - двигатель эволюции?

https://www.researchgate.net/publication/289735243_Rol_fiziologiceskih_mehanizmov_stressa_v_evolucii_organizmov

Роль физиологических механизмов стресса в эволюции организмов

https://cyberleninka.ru/article/n/geneticheskie-effekty-stressa

Генетические эффекты стресса

-

-

То есть сознание считает некие кванты, и таким образом эволюционирует - так что-ли по-вашему?

И что это за кванты? Кванты света, то есть фотоны? Или что?-

Квант - это и есть единица информации. Не единица измерения, а единица физической информации.

В физике информация - это не "сведения о чем-то", а сам процесс, направленный на снижение энтропии. Он-то и способствует квантованию.

Квантом можно считать все, что объединяет множество в единое целое. Например, биологический организм - это квант вида. Он функционирует как нечто целое. Не бывает пол-человека, хотя топором разрубить можно. Но две половинки - это уже не человек.-

То есть у вас это всё на тему целое , часть целого и т.п.

Ну, тут уже давно всё сказано! В любом ПТУ на эту тему в кратком курсе философии обязательно об этом упоминают.

Зачем вам термин, который ничего нового не дает?

И так и осталось без ответа, как эти кванты в сознание попадают, и далее, как от этого сознание эволюционирует.

И что такое у вас эволюция?

Совершенствование индивида? Например, Васи Пупкина, который поступил в ученики слесаря и уже неплохо управляется со станком? Это эволюция сознания?

Или у вас эволюционирует вид? Например, стая пингвинов, которая вот уже 10 тысяч лет живет где-то на острове?

Расплывчато как-то у вас всё, и одно другому постоянно противоречит ...-

Что значит "попадает в сознание"? Что Вы называете сознанием?

Я не "придумываю новый термин", хоть Вы этого очень требуете, а констатирую факт.

Квант - это реальное физическое явление, а не модель или теория. Мы непосредственно (органами чувств) воспринимаем квантовые явления. Даже не умея говорить, мы способны различать, воспринимать множество как нечто целое. Мы сами представляем собой квант.

Я сейчас работаю над книгой "Жизнь как процесс самоорганизации динамических систем). Выкладываю по частям в своем блоге на Дзене. Там более подробно о сознании, информации и эволюции материи:

https://dzen.ru/media/id/5f07544b2f6ac411e261c265/jizn-kak-process-samoorganizacii-dinamicheskih-sistem-642a7b17282bdf49 f5849dec -

Квант подразумевает дальнейшую неделимость. Вот вы - квант (это по-вашему). Если у вас руку отрубить, то вы перестанете быть квантом?

-

Квант подразумевает единство. Можно отрубить руки и ноги, но от этого количество не увеличится. А если отрубить жизненно важные органы, то получим труп. А труп - это не квант.

Атом когда-то считался неделимым, но потом выяснилось, что у него сложное строение. У него тоже можно оттянуть электроны, и даже нейтроны отобрать, получив другой изотоп. Но если изменится количество протонов, то это уже другое вещество совсем, другой атом.

Смысл квантования не в физической "неделимости", а в информационной целостности. Утрата которой означает переход на другой уровень самоорганизации (например, с биологического на химический).

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В оригинальном эксперименте Song et al., 2015 этот момент контролировался. Если посмотрите в публикацию, там довольно адекватно изолировались надземные части растений специально чтобы исключить передачу путем летучих соединений, так как известно, что этот эффект реален и многие растения им действительно пользуются для передачи тех же сигналов стресса. В этом плане эксперимент был построен довольно толково. Интерпретация его результатов впоследствии была искажена, но сам экспериментальный дизайн был адекватен

гриб, чтобы компенсировать утрату одно из источников питания, стал требовать больше ресурсов из второго растения, что в свою очередь вызвало повышение стрессовых факторов. То есть передачи сигнала через микоризу не происходилоЗдрассте! Увеличение нагрузки со стороны симбионта как раз вполне себе сигнал. Что, впрочем, никак не подтверждает теории WWW в том виде, в котором она существует :))

-

Согласен, "сигналом" с точки зрения философии можно считать любое изменение состояния окружающей реальности, которое влияет на субъект. Однако в обсуждении речь идет о передаче конкретного, адресного сигнала которое одно растение намеренно и целенаправленно посылает в другое растение, пользуясь микоризой, как "телефонным проводом". Что, как оказалось, не подтверждается никакими проверенными данными.

-

И с точки зрения информатики это тоже сигнал, несущий информацию о состоянии окружающего мира и его изменениях. А вот насчет намеренности и целенаправленности... Как бэ... того... этого... Ну не считаете же Вы, что у медного провода, телефонного, имеются намерения и целенаправленность? Про воздух я уж вообще молчу :).

-

У медного провода конечно нет намерений, но речь-то идет о том (о тех?), что на двух концах провода: то, что посылает сигнал, и то, что на эту посылку может среагировать.

-

речь-то идет о том (о тех?), что на двух концах провода

Я бы не спешил приписывать намерение и целеполагание березе и подберезовику :))

Не совсем точная, но общепонятная аналогия: сунув палец в гнездо шершней, вы издадите звуки "Ай! ... ... ...". Издадите без цели и намерения. Наш с вами волосатый и безмозглый предок ограничился бы просто "ай". Окружающие предка сородичи автоматически оглянулись бы на этот звук. Просто потому, что тех из них, которые не оборачивались на громкий непривычный звук, изданный соседом, давно съели тигры. Равно как и родственники тех, которые не кричали "ай" тоже давно съедены. Получаем нормальную систему коммуникации, не имеющую в основе ни цели, ни намерения (что, собственно, одно и то же).

-

-

-

-

Потому что нет никаких других экспериментов, которые бы намекали на присутствие подобных механизмов, и в этом случае вам приходится создать несколько дополнительных теорий-костылей просто для того, чтобы поддерживать жизнь в идее о том, что деревья говорят друг с другом через микоризу.

-

Вы взгляните на этот лесной интернет с общих позиций. Вся биосфера, любой её объект, выделяет отходы жизнедеятельности в окружающую среду. Получается море сигналов, улавливаемых другими объектами. В этом смысле биосфера есть биоинтернет. Лизосомы у животных и всякие там пластиды у растений - это межклеточный интернет живого существа. И почему вдруг лесной интернет состоит только из микоризы?

Хорошо бы спросить у авторов исследования, через какой промежуток времени растение, отделенное сеткой, начинает получать от соседа сигналы боли?-

Вся биосфера, любой её объект, выделяет отходы жизнедеятельности в окружающую среду. Получается море сигналов, улавливаемых другими объектами. В этом смысле биосфера есть биоинтернет.

Нет. Любая сеть обмена данными должна обладать единым _протоколом_. Какой проткол в этой системе? Опишите его чётко и ясно. Нет такой возможности? Тогда и не следует прежде того делать столь экстраординарные заявления - строго по не следовавшему своему дацзыбао Карлу Сагану.Лизосомы у животных и всякие там пластиды у растений - это межклеточный интернет живого существа.

ЩИТО?

-

-

То обнаружили стерильные участки почвы в Антарктиде, теперь и вот это - для многих специалистов совершенно неудивительная, но для многих других - биооптимистов - возможно неожиданная "новость". Похоже Эпоха Великих Биологических Закрытий таки набирает обороты...

грибы обычно являются инициаторами и контролирующей стороной отношений в симбиозах (K. Aleklett, L. Boddy, 2021. Fungal behaviour: a new frontier in behavioural ecology)Об этом как-то обмолвился и известный популяризатор микологии Михаил Вишневский, отметив что только орхидеям удалось перевернуть гегемонию в свою пользу, да и то неустойчиво: https://michailvishnevsky.com/puzatka-pobeditel-osennego-ope

Таким образом грибы можно в некотором смысле называть "подземными пастухами растений"?

Интересная картина получается!

Микориза (симбиоз грибов и растений)

-

04.07.2024Орхидеи «кормят» свое потомство через общую микоризуГеоргий Куракин • Новости науки

04.07.2024Орхидеи «кормят» свое потомство через общую микоризуГеоргий Куракин • Новости науки

-

23.03.2023У «лесного интернета» проблемы со связьюАрсений Белосохов • Новости науки

23.03.2023У «лесного интернета» проблемы со связьюАрсений Белосохов • Новости науки

-

27.08.2017Полезная инфекцияКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №4, 2017

27.08.2017Полезная инфекцияКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №4, 2017

-

14.11.2016Как это было: эволюционные пути формирования азотфиксирующих симбиозовКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №5, 2016

14.11.2016Как это было: эволюционные пути формирования азотфиксирующих симбиозовКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №5, 2016

-

12.03.2008Изменение гена, необходимого для симбиоза растений с грибами, привело к формированию симбиоза с азотфиксирующими бактериямиАлександр Марков • Новости науки

12.03.2008Изменение гена, необходимого для симбиоза растений с грибами, привело к формированию симбиоза с азотфиксирующими бактериямиАлександр Марков • Новости науки

-

18.02.2007От биохимического сотрудничества — к общему геномуАлександр Марков • Журнал общей биологии • №6, 2006

18.02.2007От биохимического сотрудничества — к общему геномуАлександр Марков • Журнал общей биологии • №6, 2006

-

27.04.2006Европейский сорняк губит американские лесаАлександр Марков • Новости науки

27.04.2006Европейский сорняк губит американские лесаАлександр Марков • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Микоризная сеть арбускулярного гриба Rhizophagus irregularis. Фото © Victor Caldas с сайта watershedsentinel.ca