Можно ли реконструировать интеллект тираннозавра

Дебаты о том, насколько умны были динозавры, ведутся уже много лет, и в последние годы особый интерес палеонтологов привлек самый знаменитый из «ужасных ящеров» — тираннозавр рекс. В 2023 году вышло исследование, в котором нейробиолог Сузана Эркулано-Оузель оценила число нейронов в конечном мозгу тираннозавра и пришла к выводу, что «король всех динозавров» был умен как макака или павиан. Так ли это было на самом деле, и можно ли в принципе по количеству нейронов оценивать интеллект вымерших животных? Международная группа исследователей решила перепроверить данные Эркулано-Оузель и выявила ряд неточностей как в самом анализе, так и в интерпретации его результатов. Согласно их выводам, количество нейронов в конечном мозгу — недостаточно надежный признак для оценки интеллекта тираннозавра, а другие особенности его мозга (общая морфология и относительный размер) говорят о том, что этот восьмитонный ящер скорее походил на умного крокодила.

Тираннозавр (Tyrannosaurus rex), бесспорно, был одним из самых впечатляющих хищников за всю земную историю, достигая 12–13 метров в длину и веса до 8–9 тонн. Полутораметровый череп, зубы размером и формой похожие на небольшие бананы, чудовищная сила укуса, вдесятеро превышающая силу укуса аллигатора... Что, если вдобавок ко всему этому «король всех динозавров» был еще и весьма умен?

К сожалению, мозги динозавров не сохраняются, и лучшее, на что могут рассчитывать палеонтологи, — это их черепа с уцелевшей черепной коробкой, по форме, объему и размерам которой можно приблизительно судить о ее прижизненном содержимом (Позднемеловой птицетазовый тесцелозавр вел роющий образ жизни, «Элементы», 14.11.2023). Правда, и тут не без проблем: у современных рептилий, например, ящериц, мозг занимает не всю черепную коробку, а только ее часть. Оставшееся место отведено под мозговые оболочки, крупные венозные синусы и другие «вспомогательные» системы, которые к мозгу и интеллекту имеют лишь косвенное отношение.

Каким же образом был «распределен» мозг динозавров? К сожалению, пока что не до конца понятно. С одной стороны, у продвинутых хищных тероподов, таких как овирапторозавры, мозг прилегал к черепу примерно как у современных птиц (M. Kundrat, 2007. Avian-like attributes of a virtual brain model of the oviraptorid theropod Conchoraptor gracilis). Однако овирапторы приходятся воробьям большей родней, чем тираннозавры: они входят в группу манирапториформов (Maniraptoriformes) вместе с птицами, а тираннозавры — нет. C другой стороны, исходя из морфологии мозга неманирапториформных динозавров, напоминающей скорее крокодилью, чем птичью, мозговая коробка должна была быть занята, самое большее, наполовину (A. Morhardt, 2016. Gross Anatomical Brain Region Approximation (GABRA): Assessing Brain Size, Structure, and Evolution in Extinct Archosaurs).

Если известен объем мозга, то, с учетом плотности нервной ткани, равной примерно 1 г/мл, можно рассчитать коэффициент энцефализации (EQ), то есть соотношение размеров мозга и размеров тела, который нередко служит «мерилом» интеллекта у животных. Действительно, EQ человека втрое выше чем у шимпанзе (7,4–7,8 против 2,2–2,5), а у африканского страуса в десять раз меньше, чем у серого попугая (0,14 против 1,4), так что, казалось бы, способ работает... но нет. Дело в том, что относительный размер мозга не всегда связан с высоким интеллектом, — по крайней мере, эта связь не настолько прямая, как нам бы хотелось (G. Roth, U. Dicke, 2005. Evolution of the brain and intelligence). К примеру, у южноамериканских беличьих обезьян (саймири) коэффициент энцефализации равен 2,7, но они явно не умнее шимпанзе, а мышь (EQ равен 0,5) не умнее крысы (EQ равен 0,4). Увы, но размер мозга не всегда говорит об интеллекте самого животного, и ученые ищут новые способы оценки умственных способностей динозавров.

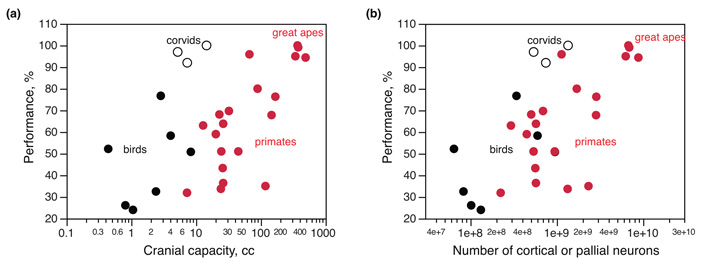

Один из таких способов в 2023 году использовала Сузана Эркулано-Оузель (Suzana Herculano-Houzel) из Вандербильтского университета (S. Herculano-Houzel, 2023. Theropod dinosaurs had primate-like numbers of telencephalic neurons). Будучи специалистом в области сравнительной нейробиологии, она разработала метод подсчета нейронов в конечном мозгу и показала, что это число коррелирует с когнитивными способностями вне зависимости от размеров мозга или тела (S. Herculano-Houzel, R. Lent, 2005. Isotropic Fractionator: A Simple, Rapid Method for the Quantification of Total Cell and Neuron Numbers in the Brain). Как видно на рисунке ниже, если взять за способ оценки интеллекта успешность решения задач на самоконтроль (Для умной сойки лучше журавль в небе, чем синица в руке, «Элементы», 08.11.2022) и вместо объема мозга оценить число нейронов в конечном мозгу, можно увидеть, что врановые стоят гораздо ближе к человекообразным. Согласно предположению автора, это означает, что эти птицы достигли необходимого уровня развития мозга для решения задач, с которыми справляются высшие приматы.

Зависимость объема мозга (a) и числа нейронов (b) от успешности решения задач по самоконтролю у приматов (красные точки) и птиц (черные и белые точки). Как видно, врановые (белые точки) справляются с этими задачами не хуже человекообразных обезьян, хотя их мозг примерно в 100 раз меньше по объему. Рисунок из статьи S. Herculano-Houzel, 2017. Numbers of neurons as biological correlates of cognitive capability

Оценив умственные способности современных и некоторых вымерших животных (например, грызунов, см. S. Herculano-Houzel et al., 2011. Updated Neuronal Scaling Rules for the Brains of Glires (Rodents/Lagomorphs)), исследовательница обратилась к динозаврам. Сначала она решила определить, какой метод подсчета использовать для оценки количества нейронов — «птичий» или «рептильный», ведь у птиц мозговое вещество более плотное и компактное, чем у рептилий. Для этого она рассчитала, как соотносились у динозавров масса мозга и масса тела, и выяснила, что у многих хищных динозавров, включая тираннозавра, это соотношение скорее напоминало таковое у примитивных птиц, например кур, уток и страусов.

После этого Эркулано-Оузель, используя данные об объеме мозга, рассчитала количество нейронов в конечном мозгу тираннозавра, используя «птичью» модель. Оказалось, что у гигантского ящера там находилось около 2–3 миллиардов нейронов, то есть примерно столько же, сколько у ряда современных приматов, включая павианов. Эркулано-Оузель также использовала уравнение, связывающее количество нейронов конечного мозга с максимальной продолжительностью жизни. Согласно ее выводам, тираннозавры могли жить больше 40 лет, достигали половой зрелости в 4–5-летнем возрасте и, с учетом своей «мозговитости», вполне могли использовать инструменты или даже были «культурными» животными (Культура у животных — не редкий курьез, а вездесущее явление, «Элементы», 13.04.2021)!

Естественно, столь смелые выводы не могли не привлечь внимания профессиональных палеонтологов, и многие из них критически отнеслись к исследованию Эркулано-Оузель. Они обращали внимание, что новые данные противоречат палеонтологическим находкам, согласно которым тираннозавры становились взрослыми не раньше 13-летнего возраста (T. Carr, 2020. A high-resolution growth series of Tyrannosaurus rex obtained from multiple lines of evidence), а общее количество нейронов конечного мозга не стоит воспринимать в отрыве от огромных размеров животного. Также было замечено, что крупный конечный мозг еще не гарантирует высокого интеллекта: сами павианы в норме инструменты не используют, а у тираннозавра значительную часть конечного мозга занимали громадные обонятельные луковицы, так что далеко не факт, что он был каким-то особо умным, а не просто «нюхачом».

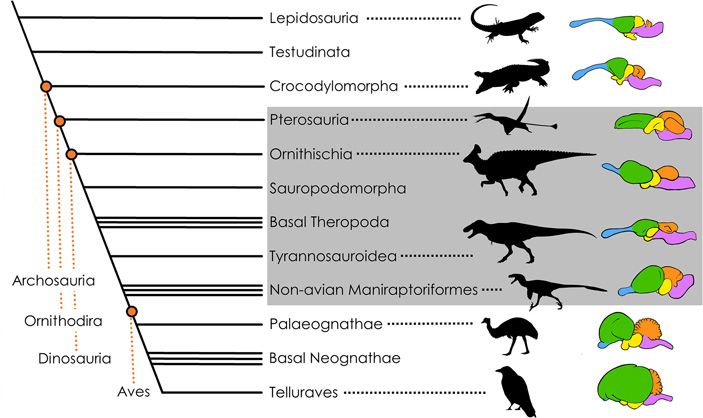

Форма мозгу у представителей диапсидных рептилий. Как можно заметить, у большинства динозавров мозг скорее «крокодилий», а у тираннозавров еще и обращает на себя внимания крупный обонятельный отдел (голубой цвет), занимающий значительную часть конечного мозга. Рисунок из обсуждаемой статьи

И вот недавно в журнале The Anatomical Record вышла статья, авторы которой решили окончательно развенчать гипотезу «тираннозавра-павиана». Во-первых, они обратили внимание, что по общей форме мозг большинства динозавров, включая тираннозавра, скорее напоминал не птичий, а крокодилий, и поэтому с большой долей вероятности организован был как у крокодила, то есть «рыхлее», чем у любой птицы (A. Watanabe et al., 2018. Are endocasts good proxies for brain size and shape in archosaurs throughout ontogeny?). Сама нервная ткань занимала лишь часть мозговой полости, а остальное отводилось на мозговые оболочки, спинномозговую жидкость и венозные синусы, которые у современных крокодилов заметно «маскируют» реальный объем мозга. «Птичий» тип мозга начал, по-видимому, формироваться только у манирапториформов.

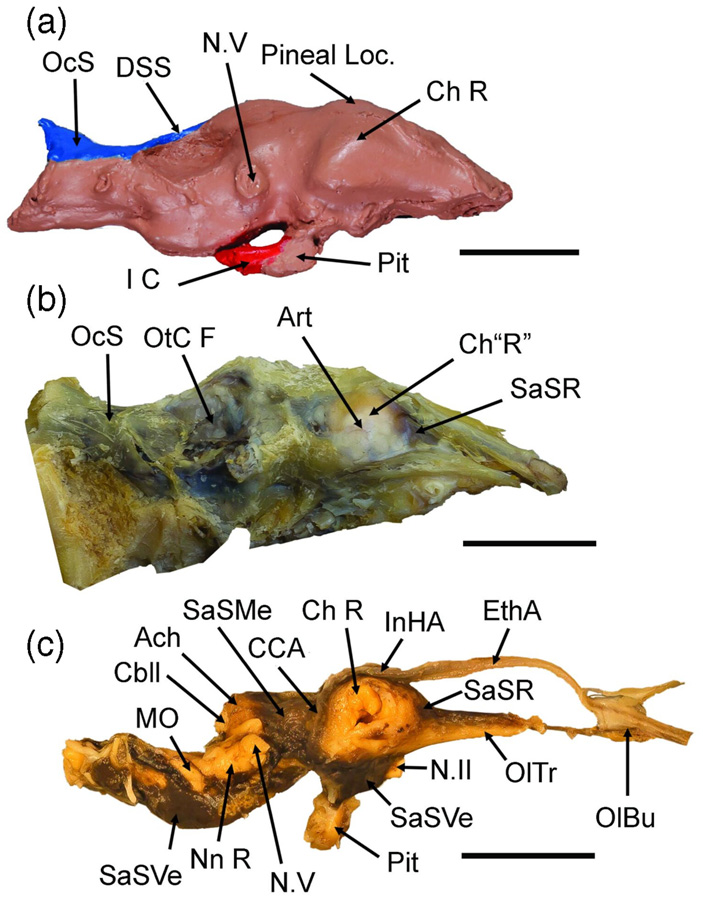

Исходя их общих размеров и формы мозга, можно делать осторожные предположения о степени энцефализации динозавров или «заточенности» мозга того или иного вида под определенную деятельность. Однако можно ли по ним судить об интеллекте? Предложенный Эркулано-Оузель метод, на первый взгляд, позволяет обойти существующие ограничения... но не тут-то было. Так, оценка плотности нейронов в мозгу по соотношению размеров мозга и тела весьма неоднозначна: к примеру, Эркулано-Оузель отнесла один из видов летающих птерозавров рамфоринхов к существам с «рептильным» мозгом, а другой вид того же рода — к существам с «птичьим»! Также нельзя точно определить размер мозга, исходя только из размера мозговой полости: для того, чтобы мозг взрослого тираннозавра действительно весил 343 грамма, как рассчитала Эркулано-Оузель, он должен был занимать всю полость, доказательств чему нет.

Наглядное доказательство того, насколько слепок мозговой полости может отличаться от формы самого мозга, на примере миссисипского аллигатора: (a) — слепок мозговой полости, (b) — твердая мозговая оболочка, (c) — сам мозг животного. Обратит внимание на OlBu, или обонятельные луковицы, «выдвинутые» вперед в точности как у тираннозавра. Длина масштабного отрезка — 2 см. Рисунок из обсуждаемой статьи

Дополнительно исследователи отметили, что в работе 2023 года был допущен ряд методологических ошибок. Например, наравне рассматривались особи разного возраста, тогда как более «головастые» молодые животные отличаются большим соотношением веса мозга и веса тела; данные были взяты из работ, авторы которых использовали разные подходы к оценке размеров конечного мозга (например, кто-то включал в него обонятельные луковицы, а кто-то нет); масса тела динозавров была определена с использованием разных методов, зачастую не совсем точных; морфология мозгов тероподов рассматривалась как «птичья», тогда как, взглянув на форму мозга тираннозавра, легко заметить его большее сходство с мозгом крокодила.

Чтобы оценить метод Эркулано-Оузель с учетом предложенных авторами поправок, они использовали его на 31 таксоне мезозойских динозавров. На этот раз в предполагаемый объем конечного мозга не включали объем обонятельных луковиц, объем всего мозга приняли как 31–42 процента от общего объема мозговой полости (в таких пределах этот параметр варьирует у современных миссисипских аллигаторов), а массу тела рассчитывали максимально точно, на основании размеров плечевых/бедренных костей животного.

Как показали результаты, тираннозавр отнюдь не был «гением»: размеры его мозга вполне сопоставимы с таковыми у других динозавров схожих размеров, не считая манирапториформов. К примеру, рассчитанная масса мозга у нескольких экземпляров тираннозавра рекса составила от 97 до 178 граммов (у Эркулано-Оузель было 343 грамма), тогда как у другого гигантского теропода, гиганотозавра — 75–95 граммов, а у растительноядного игуанодона — 110–150 граммов. Количество нейронов в конечном мозгу тоже оказалось заметно меньше заявленного ранее: 245–360 миллионов при использовании «рептильной» модели (у Эркулано-Оузель — 300–450 млн) и примерно 1–2 миллиарда при использовании «птичьей» (у Эркулано-Оузель — 2–3 млрд).

Можно ли в таком случае, исходя из порогового числа в 2 миллиарда нейронов (как подчеркивают авторы, сомнительного, исходя из анатомии мозга и его сходства с крокодильим) оценить интеллект тираннозавра? Увы, нет. Во-первых, экстраполяция данных современных рептилий и птиц, масса которых не превосходит пары тонн, на восьмитонного тираннозавра уже грозит значительными допущениями. Во-вторых, простой подсчет нейронов конечного мозга не всегда позволяет делать однозначные выводы об уме животного: например, у жирафа (1,7 миллиарда) нейронов больше, чем у обыкновенного капуцина (1,1 миллиарда), изготавливающего орудия, а у обыкновенной гринды (37 миллиардов) — больше чем у человека (15–20 миллиардов)! И раз уж такие казусы возникают при сравнивании современных животных, чья нейроанатомия нам прекрасно известна, то что говорить о тираннозавре? Возможно, в будущем будут найдены неопровержимые доказательства его сложного поведении, как у современных крокодиловых (Наталья Резник, Аллигатор с палочкой, тираннозавр с косточкой), — но судить о них, исходя только из числа нейронов конечного мозга, определенно нельзя.

Наконец, авторы подчеркивают, что не обнаружили заметных различий в относительном размере мозга у неманирапториформных тероподов, таких как тираннозавр, и современных рептилий, а также между тираннозавром и другими неманирапториформными тероподами. Согласно их результатам, значительное увеличение объемов мозга среди динозавров произошло только у манирапториформов, тогда как мозг тираннозавра в этом отношении не слишком превзошел крокодила.

Возможно, если среди мезозойских динозавров и были виды, превосходящие по числу нейронов и сравнительному объему конечного мозга современных птиц, то это были причудливые манирапториформы, такие как семитонный дейнохейр (см. картинку дня Ужаснорукий динозавр). Хотя не исключено, что этот великан на деле был чем-то вроде страуса среди птиц, и особым интеллектом не отличался.

Источник: K. R. Caspar, C. Gutiérrez-Ibáñez, O. C. Bertrand, T. Carr, J. A. D. Colbourne, A. Erb, H. George, T. R. Holtz Jr, D. Naish, D. R. Wylie, G. R. Hurlburt. How smart was T. rex? Testing claims of exceptional cognition in dinosaurs and the application of neuron count estimates in palaeontological research // The Anatomical Record. 2024. DOI: 10.1002/ar.25459.

Анна Новиковская

-

Инструменты Рекс наверняка использовал. Доказательством тому является непомерно короткая длина его рук. Такими руками ни ловушку на зверя не поставишь, ни яйца свои не потрогаешь - а это для Рекса очень важно, ведь яйца надо переворачивать, чтобы внешнее тепло равномерно попадало в каждую часть тела развивающегося там птенца. Для того чтобы доказать наличие у Рекса большого мозга, палеонтологам следует проанализировать и заново переосмыслить артефакты, найденные на стоянках Рексов. Дело в том, что орудия у них были весьма специфические и отличались от орудий людей. Для своих коротеньких ручек Рексам приходилось использовать очень длинные орудия. Ими могли служить длинные копья, рогатины, шесты, весла, а возможно даже и веревки, сплетённые из длинных стволов пальм и перевязанные корнями папоротника. Такие веревки Рексы могли использовать во время стайной охоты на более крупных, чем они сами, бронтозавров, стегозавров и ихтиозавров. Натягивая веревки между деревьями, несколько Рексов притаивается в кустах, тогда как остальные соплеменники дразнят бронтозавра. Наконец, когда бронтозавр доходит до нужной кондиции остервенения, он бросается на своих обидчиков и преследует их, жаждя растоптать своими огромными ножищами и обмотать гигантской шеей до полного удушения. Убегая от разъяренного бронтозавра, хитрые Рексы заманивают его туда, где натянуты веревки. В них-то и запутывается бешеный зверь, а от резкой остановки у него происходит инфаркт и остановка, а то и разрыв сердца, так что он более не опасен. Затем преследователи всем скопом накидываются на огромную тушу и освежевывают ее с помощью длинных орудий, напоминающих шпаги мушкетёров, но только гораздо длиннее. Палеонтологи до сих пор не смогли обнаружить орудия Рексов вероятно потому, что у них нет опыта в разыскании орудий. Этим обычно занимаются археологи, а палеонтологи специализируются на поиске костного материала. Стоит привлечь археологов, чтобы они передали палеонтологам ценный опыт, и помогли им собрать хорошую коллекцию артефактов, оставленных Рексами.

-

Мозг требует очень много энергии, даже когда он не думает, то-есть должен давать ощутимую выгоду своему владельцу в отличие от павлиньего хвоста.

У холоднокровного животного нет такого метаболизма который позволил бы снабжать энергией его "умный" мозг, поэтому нет "умных" холоднокровных. У Рекса умственные способности были на уровне крокодила - максимум на что он способен это проглатывать горсть камней чтобы снизить свою плавучесть в соленой воде. -

Вероятно, они не ограничивались веревками, а вязали из них сети, которые затем использовали двояко: во-первых, в качестве "гамака" для переноса тяжелой добычи от места ее добычи до собственного стойбища. Расстилали сеть, перекатывали на нее тушу, брались за сеть вчетвером-вшестером и так тащили, разделяя нагрузку, уменьшая приходящуюся на одного носильщика вчетверо-вшестеро.

Во-вторых, использовали сеть в качестве боксерских канатов: рексы первым в эволюции - раньше кошек - придумали играть с пойманной "мышью". Разница в том, что "мышь" рексов намного крупнее их самих, потому такая игра требовала изрядной смелости, мужества, ловкости и силы, и не всегда оканчивалась хорошо для самих охотников. К их счастью возможность так "поиграть" возникала нечасто - гораздо чаще бронтозавр, как правильно указал предыдущий автор, погибал от инфаркта ещё до того как место его поимки ограждали сетями, ограничивая пространство для проведения тех самых "игр с мышью", чтобы уберечь многочисленных зрителей.

Во время этих редких игр зрители делали разного рода ставки и заключали сделки по поводу исхода игры, а участники, вооружившись веслами, должны были дразнить ещё живую добычу и уворачиваться от ее попыток наказать обидчиков. Это доказывает, что, с одной стороны, букмекерство уходит глубокими корнями в историю эволюции, а с другой - что современные его (букмекерства) носители недалеко ушли в своем развитии от динозавров и прочих наших братьев меньших.

Анализ интеллекта рексов так затруднен сегодня ещё и потому, что до сих пор в образовательном процессе палеонтологов критически мало внимания уделяется азартным играм - тараканьим и лошадиным бегам, посещению казино, общению с букмекерскими конторами и прочими тотализаторами. И если желание угадать интеллект рексов в ближайшее время не иссякнет, придется констатировать, что как минимум ревизия, а возможно и реформа в обучении палеонтологов назрела.

-

Тем не менее наличие сознания и самосознания у животных (млекопитающих исключаем, потому что про них и так всё ясно - у них это имеется) тема интересная, тут есть что исследовать как по линии билогии, так и метафизики.

Надо "сложность" поведения сначала определить как-то. То есть судить по расчету диапазона требуемого ресурса для данного поведения; и оценивать насколько слепой часовщик мог осилить алгоритмы (это наверно сродни развинчиванию молекулярных машин). А не просто поражаться умом - даже 8 битный компьютер может казаться очень умным, и муравьи оказалось могут узнавать себя в зеркале, но на это очевидно много нейронов не нужно. (Причина наверно что у тех муравьев вокруг бывает много капель воды , в которые они привыкли смотреться. Существам которым некуда смотреться очевидно и узнавание развить не получится, но это конечно мои домыслы уже.)

Возможно тиранозавры могли выглядеть умными.

Ещё вопрос - почему большие существа не становятся совсем разумными, если для них содержание мозга уровня человеческого почти не изменило бы энергетические расходы.

-

"Ещё вопрос - почему большие существа не становятся совсем разумными, если для них содержание мозга уровня человеческого почти не изменило бы энергетические расходы."

Ограничение на имбриональной стадии? Нейрогинез во взрослом возрасте не происходит, а продолжительность жизни требует резервирование, что и ограничивает размер...-

Наличие мозга требует длительного периода детского развития и обучения, не каждое крупное животное может себе этого позволить, особенное если количество пиши очень сильно меняется в течении года. Например медведь вынужден даже впадать в зимнюю спячку, тут не до воспитания подрастающего потомства.

-

Наличие мозга требует длительного периода детского развития и обучения

Многие существа рождаются сильно отличающимися от взрослых, другой образ жизни ведут на разных ее стадиях. То есть недоразвитый или просто отличающийся мозг или другие органы это не принципиальная помеха для всех вообще. Одни живут самостоятельно, другим помогает социум, как людям например, которые рождаются с 350 граммовым мозгом, разные части которого изменяются в разной мере.

Ещё интересно что самые развитые беспозвоночные это короткоживущие организмы, в том числе даже гигантские кальмары.-

То есть недоразвитый или просто отличающийся мозг или другие органы это не принципиальная помеха для всех вообще.

Конечно не помеха, поэтому, для "многих" и развитый мозг не нужен - достаточно "недоразвитого", социум позаботится. Со временем совсем безмозглые люди начнут рождаться и жить при поддержке социума - эволюция против большого мозга.

-

-

-

-

Везде речь идёт о количестве телеэнцефальных нейронов, то есть нейронов конечного мозга. Другие авторы статьи не считали, они к интеллекту меньше относятся (кроме, может, мозжечка).

-

В статье сравнивается весь головной мозг динозавра с мозгом дельфина и человека. Соответственно мозг человека в таком сравнении может быть только полный, а он в пять раз, в среднем, по количеству нейронов больше чем привела автор статьи. О чем здесь может быть спор? Просто нужно либо исправить ошибку, либо сослаться на источник такой информации, противоречащий общеизвестным научным данным.

-

Вот прямая цитата из статьи: As a final example, we want to point out large-bodied dolphin species, which have remarkably high neocortical neuron counts (Globicephala melas —37 B, Orcinus orca —43 B; Ridgway et al., 2019). Although neuron numbers in these animals vastly exceed those of humans (15–20 B), there is no evidence that cetacean cognition is on par or even superior to that of our species (e.g., Güntürkün, 2014; Manger, 2013). Как видите, имеется в виду количество нейронов неокортекса, не всего мозга в целом. Тут подчеркивается, что большое количество нейронов конечного мозга не говорит об интеллекте напрямую и может быть связано с крупными размерами самого животного.

-

-

Последние новости

Обладал ли тираннозавр рекс выдающимся интеллектом? Одни исследователи говорят, что этот динозавр был достаточно умен для использования орудий и решения нестандартных задач. Другие в этом сильно сомневаются. Фотография с сайта amnh.org