Ухудшение зрения у зараженных трематодой рыб — паразитическая манипуляция или побочный эффект?

Была тьма, была такая черная тьма, что она переставала казаться тьмой и представлялась вся слитой из синих, зеленых и красных огней.

И в этой тьме ползали чьи-то невзрачные, липкие, неотличимые от земли существа, чьи-то незаметные, скучные, тихие жизни.

Велимир Хлебников

Удивительная способность многих паразитов менять поведение хозяина к своей выгоде (паразитические манипуляции) давно привлекает внимание ученых, популяризаторов науки и широкой публики. К сожалению, несмотря на большой интерес к этому феномену, мы не так много знаем о механизмах таких манипуляций. Одним из примеров паразитов-манипуляторов служит трематода Diplostomum pseudospathaceum, которая обитает в хрусталиках глаз рыб и подавляет их защитное поведение, делая их более доступной добычей для рыбоядных птиц — окончательных хозяев паразита. Считается, что причина изменения поведения хозяина — ухудшение зрения, вызванное паразитом. Мы решили поставить под сомнение эту гипотезу и изучили поведение рыб, зараженных D. pseudospathaceum, на свету и в темноте. Предполагалось, что если дело и впрямь в ухудшении зрения, то в темноте различия в поведении между контрольными и зараженными рыбами должны исчезнуть. Однако и в темноте зараженные рыбы были более активны, плавали ближе к поверхности воды и раньше попадались в сачок. Результаты исследования подтвердили способность трематоды манипулировать поведением рыб, но ставят под сомнение предположение об ухудшении зрения хозяина как об основном механизме манипуляций и намекают на то, что паразит использует более изощренные механизмы, чтобы контролировать свою «жертву».

Что такое паразитическая манипуляция?

Многие паразиты используют весьма изощренные стратегии выживания. Здесь и избегание иммунной системы хозяина, и хитроумные адаптации для проникновения в его организм, и сложные жизненные циклы, включающие подчас четырех и даже более хозяев (R. Maizels et al., 2018. Modulation of Host Immunity by Helminths: The Expanding Repertoire of Parasite Effector Molecules; D. Benesh et al., 2021. Life-cycle complexity in helminths: What are the benefits?). При этом для многих паразитов «узким местом» их жизненного цикла является передача от одного хозяина к другому. В песне поется, что «с любовью встретиться — проблема трудная», и я уверен, что множество видов паразитов охотно подпишутся под этим утверждением. Зачастую паразиту требуется пройти по лезвию бритвы, буквально перепрыгивая с одного хозяина на другого над эволюционной пропастью, чтобы в конечном итоге найти себе полового партнера в организме окончательного хозяина. Нередко такой хозяин может найтись лишь за многие сотни, если не тысячи, километров от первого хозяина паразита, а его поиск может затянуться на годы или вообще закончиться провалом.

Всё осложняется тем, что два хозяина паразита могут довольно редко встречаться в обыденной жизни. Чтобы облегчить себе жизнь, многие паразиты меняют поведение или, говоря шире, фенотип своих хозяев, делая последних удобным инструментом для передачи инфекции. Например, под влиянием паразитов рыба может начать вести себя вызывающе, привлекая внимание хищной птицы, у мыши может атрофироваться врожденный страх перед кошкой, а больное бешенством животное будет проявлять повышенную агрессию. Такие изменения фенотипа хозяина, способствующие передаче инфекции, и называют паразитическими манипуляциями (некоторые примеры таких паразитических манипуляций описаны в новостях Мушиный гриб-паразит делает из самцов домашних мух некрофилов («Элементы», 21.01.2022), Расширенный фенотип объяснен на генетическом уровне («Элементы, 13.09.2011) и статье Паразитические манипуляции: один паразит — две (эко)системы).

С легкого пера Ричарда Докинза, использовавшего этот феномен для иллюстрации своей концепции «расширенного фенотипа», паразитические манипуляции стали излюбленной темой эволюционных экологов и популяризаторов науки. «Everyone knows that parasites manipulate their hosts» — писал он в одной из своих статей (R. Dawkins, 2004. Extended Phenotype — But Not Too Extended. A Reply to Laland, Turner and Jablonka). Тем печальнее, что до сего дня мы досадно мало знаем о том, как именно паразиты меняют поведение своих хозяев. Вообще, несмотря на обилие шума вокруг, о паразитических манипуляциях хорошо известно только то, что они существуют. Чуть ли не всё остальное покрыто мраком неизвестности. Например, мы прекрасно знаем, что экспрессия большинства фенотипических признаков в той или иной степени регулируется внешней средой: сколько волка ни корми — он все равно в лес смотрит, но, если кормить лучше — смотрит меньше. В то же время о влиянии внешних факторов на выраженность паразитических манипуляций (а ведь это фенотипический признак, не так ли?) ученым почти ничего не известно. Поведение животных, зараженных паразитами, редко тестируют в разных условиях, по крайней мере редко делают это осознанно, хотя подобного рода тесты позволяют хотя бы косвенно судить о механизмах, лежащих в основе паразитических манипуляций. Ведь правильно подобрав окружающие условия, этот механизм можно сломать, разбалансировать или усовершенствовать, а значит — понять.

Мы изучали то, как трематода Diplostomum pseudospathaceum манипулирует поведением своих хозяев на свету и в темноте, чтобы разобраться в возможном механизме манипуляции. Прежде чем двигаться дальше, я чуть подробнее расскажу об этом животном.

Объект исследования

Трематода Diplostomum pseudospathaceum — любопытное создание даже по меркам и без того полного чудес мира паразитов. Для исследователей эволюционной экологии паразитов это модельный объект, о котором известно достаточно много. На первый взгляд, D. pseudospathaceum — довольно обычная трематода с типичным для этого класса плоских червей жизненным циклом. Первым промежуточным хозяином ей служит пресноводный брюхоногий моллюск (например, большой прудовик), вторым — множество видов пресноводных рыб (D. pseudospathaceum — вид-генералист, заражающий широкий спектр хозяев), а третьим — рыбоядные птицы. Нас интересовали взаимодействия между вторым промежуточным хозяином, которым в нашем исследовании служила лососевая рыба мальма, и паразитом.

Трематода проникает в организм рыбы через покровы (чаще всего — жабры, см. V. Mikheev et al., 2014. Increased ventilation by fish leads to a higher risk of parasitism) и, как моргульский клинок назгула, неотвратимо продвигается... только не сердцу, а к хрусталику глаза хозяина. Хрусталик глаза — довольно неожиданное место обитания для паразита. Казалось бы, зачем это ему? На этот счет есть стройная теория. Внутренняя среда глаза позвоночных — часть тела, обладающая так называемыми иммунными привилегиями. Вопреки интуиции, иммунно-привилегированные части организма — не те, где иммунитет особенно зверствует, а те, где его полномочия ограничены. Все как в обычной жизни: иногда главная привилегия заключается в том, чтобы вас оставили в покое.

Дело в том, что иммунитет позвоночных, несмотря на свою эффективность, не является высокоточным оружием и частенько, работая по площадям, бьет своих, чтобы чужие боялись, и палит в белый свет как в копеечку. Однако есть в наших телах органы, по отношению к которым такое грубое обращение со стороны иммунитета неприемлемо, поскольку чревато несовместимыми с жизнью последствиями. Эти органы отделены от прочего организма специальными барьерами, за которыми иммунитет работает иначе: например, в норме в этих органах слабо развивается воспаление. Такие комфортные места обитания нередко, хотя и далеко не всегда, предпочитают заселять паразиты. Так и хочется провести аналогию с суровым Законом, который почему-то несколько робеет, оказавшись за воротами роскошных вилл и на борту дорогих яхт. Я не буду перечислять все привилегированные органы позвоночных. Скажу только, что у читателей этой заметки таких мест в норме два (не считая глаз), а у читательниц обычно одно, но порой бывает и пара. Своими соображениями на этот счет можете делиться в комментариях, а мы с D. pseudospathaceum поползем дальше.

Паразит быстро (за несколько часов — короткое время, когда паразит уязвим для иммунитета хозяина) проскальзывает в хрусталик глаза, а в самом хрусталике ему уже ничего не страшно: кровеносных и лимфатических сосудов там нет, и иммунитет там почти бессилен. Попав в пункт назначения, паразит начинает расти, стараясь скорее достигнуть инвазионной стадии, то есть состояния, когда он уже готов заражать следующего хозяина — птицу. Процесс обычно занимает 1–3 месяца в зависимости от температурных условий. После этого начинается всё самое интересное.

Власть тьмы или тьма власти?

Чтобы попасть в следующего хозяина (рыбоядную птицу), созревший паразит начинает менять защитное поведение рыбы, делая ее более уязвимой для атаки с воздуха. Зараженные рыбы хуже маскируются, более активны, чем контрольные, а стало быть, и более заметны для хищника (O. Seppälä et al., 2005. Impaired crypsis of fish infected with a trophically transmitted parasite). Кроме того, они стараются держаться ближе к поверхности, а если их напугать, то возвращаются к обычному беззаботному плаванию гораздо быстрее, чем их незараженные сородичи (M. Gopko et al., 2017. Deterioration of basic components of the anti-predator behavior in fish harboring eye fluke larvae).

Также известно, что, очутившись в глазу рыбы, D. pseudospathaceum меняет метаболизм хрусталика, вызывая катаракту, которая в свою очередь приводит к ухудшению зрения хозяина. Например, показано, что зараженная рыба атакует корм с меньшего расстояния, чем контрольная, то есть, вероятно, хуже видит объекты атаки (S. Owen et al., 1993. Low level infection by eye fluke, Diplostomum spp., affects the vision of three-spined sticklebacks, Gasterosteus aculeatus). Да и невооруженным глазом можно заметить помутнение хрусталика у зараженной рыбы. Долгое время считалось, что изменения в поведении хозяина — следствие ухудшения зрения (T. Lefèvre, F. Thomas, 2008. Behind the scene, something else is pulling the strings: Emphasizing parasitic manipulation in vector-borne diseases; O. Seppälä et al., 2005. Manipulation of fish host by eye flukes in relation to cataract formation and parasite infectivity). Мол, погружая рыбу во тьму, паразит захватывает власть над ее поведением. Однако некоторые факты ставят эту гипотезу под сомнение. Например, поведенческие изменения иногда возникают на таких ранних этапах инфекции или при столь низких уровнях заражения, что ни о каких катарактах речи не идет. Кроме того, не так-то просто объяснить, почему слепота ведет к повышенной активности рыб. Возможно, ухудшение зрения и поведенческие изменения происходят параллельно и мало зависят друг от друга. Таким образом, вопрос о механизме манипуляции в данной системе «паразит–хозяин» остается открытым, и в нашем исследовании мы попытались его прояснить.

Поведенческие эксперименты

Мы заражали мальму трематодами D. pseudospathaceum, ждали, пока паразиты созреют, а потом сравнивали поведение зараженных и контрольных рыб на свету и в темноте. Одной из задач исследования было установить, влияет ли заражение D. pseudospathaeum на поведение мальмы в принципе. Дело в том, что конкретно для этого вида рыб поведенческие манипуляции ранее показаны не были. Но основной целью работы было проверить следующую идею: если поведенческие изменения у зараженной мальмы связаны со слепотой, то в темноте, когда зрение не играет большой роли в ориентации рыбы, разница в поведении зараженных и незараженных особей должна уменьшиться или исчезнуть. Если же работают какие-то другие механизмы (скажем, паразит может выделять вещества, каким-то образом воздействующие на биохимию мозга хозяина), то разница в поведении зараженных и контрольных рыб будет сохраняться как на свету, так и в темноте.

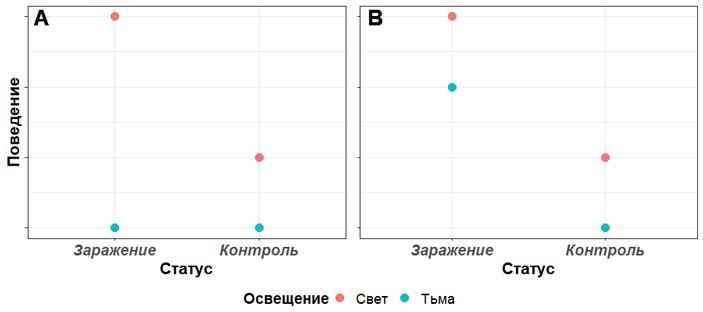

Рис. 2. Ожидаемые результаты исследования. А — если паразит меняет поведение хозяина, ухудшая его зрение, то в темноте различия в поведении между контрольными и зараженными рыбами исчезнут. B — если же задействован какой-то другой механизм, то освещение принципиально не повлияет на поведенческие различия в опыте и контроле. При этом сами по себе световые условия вполне могут влиять на поведение рыб. Скажем, на этом графике, построенном по выдуманным данным, выраженность поведенческой черты в темноте в целом ниже, чем на свету. Рисунок предоставлен автором

В ходе эксперимента мы протестировали самые обычные поведенческие черты рыб: активность, предпочитаемую глубину погружения и способность избегать сачка (довольно условная, но общепринятая имитация атаки хищника). До начала экспериментов зараженных и контрольных рыб содержали вместе, поэтому различия в условиях едва ли могли повлиять на разницу в их поведении. Эксперименты проводились «вслепую», то есть исследователи не знали, какую рыбу, зараженную или контрольную, они тестируют и поведение какой рыбы анализируют на видеозаписях. То, заражена или не заражена рыба, показывало только вскрытие. Чтобы выравнять физиологическое состояние животных, их переставали кормить за сутки до проведения поведенческих тестов. Затем рыб поодиночке помещали в тестовые аквариумы и давали им два часа, чтобы привыкнуть к новым условиям (акклимироваться). После акклимации поведение рыб записывали на камеры, способные снимать и в обычном, и в инфракрасном режиме и включавшиеся удаленно, чтобы минимизировать возможное воздействие экспериментаторов на поведение рыб. Каждую рыбу тестировали на свету и в темноте, причем порядок тестов в разных световых условиях определялся случайным образом. Между тестами делался небольшой перерыв, чтобы дать рыбам привыкнуть к свету или темноте.

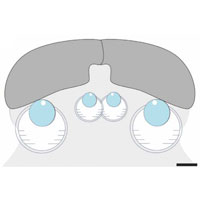

Рис. 3. Поведение рыб снимали на свету и в темноте с помощью камер, чувствительных в ИК-диапазоне. Справа: фрагменты видеозаписей, по которым оценивали глубину погружения рыб (в программе ImageJ). Из каждого видео вырезали 15 кадров с интервалом 20 секунд. Слева: кадры с камеры, снимавшей активность рыбы. Активность определяли как число линий сетки, которые пересекла мальма в течение пяти минут. Фото © Даша Ткаченко и Катя Миронова.

Им всё равно, им всё едино...

Первый важный результат эксперимента — поведение зараженной трематодой D. pseudospathaceum мальмы отличается от поведения контрольных рыб, что совпало и с нашими ожиданиями, и с результатами, полученными для других видов лососевых рыб ранее. Зараженные рыбы были более активны, плавали ближе к поверхности воды и раньше попадались в сачок. Стало быть, есть некоторые основания считать, что паразит в данном случае способен менять поведение хозяина к своей выгоде. Но главное, что разница в поведении зараженных и незараженных рыб была одинаковой как на свету, так и в темноте. Другими словами, поведенческие изменения у зараженных рыб проявлялись и в кромешном мраке. Эти результаты заставляют усомниться в том, что D. pseudospathaceum манипулирует поведением рыбы, ухудшая ее зрение. Очевидно, стоит рассмотреть и другие возможные механизмы манипуляции. Конечно, исследование не ставит окончательную точку в этом вопросе. В первую очередь, оно призвано спровоцировать дискуссию и побудить исследователей уделять больше внимания изучению роли окружающей среды в проявлении паразитических манипуляций.

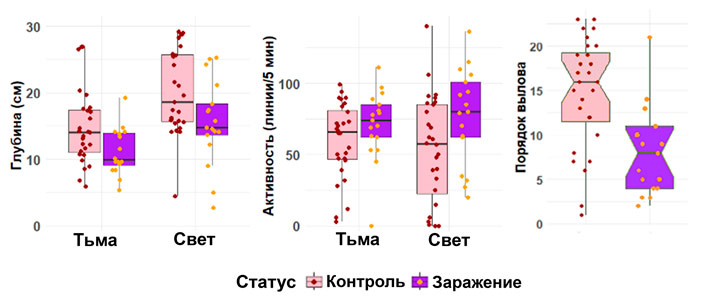

Рис. 4. Результаты экспериментов. Слева: зараженные рыбы держались ближе к поверхности, то есть предпочитаемая ими глубина погружения была меньше. Важно, что различия в предпочитаемой глубине погружения сохранялись как на свету, так и в темноте. Заметьте, что в целом в темноте рыбы предпочитали плавать ближе к поверхности, чем при свете. В центре: сходная картина с активностью, которую измеряли, как число пересеченных рыбой линий сетки, нанесенной на дно аквариума. Видно, что зараженная рыба была активнее, причем вне зависимости от световых условий. Справа: по вертикальной оси показан порядок, в котором рыбы попадались в сачок. Зараженные рыбы откровенно хуже избегали сачка экспериментатора, чем контрольные. Рисунок предоставлен автором

Напоследок скажу несколько слов о возможных недостатках работы и альтернативной интерпретации результатов. Кто-то может задаться вопросом: «А с чего исследователи взяли, что рыба вообще почувствовала разницу в освещенности. Может, они, как кошки, видят в темноте не хуже, чем на свету?» Это резонное предположение, учитывая, что многие лососевые и впрямь прекрасно видят в темноте. Однако есть два возражения: во-первых, в комнате, где проводились тесты, при выключенном свете был такой кромешный мрак, что люксметр показывал величины, близкие к границе возможностей ночного зрения лососевых рыб или даже переходящие ее. Во-вторых, результаты самого исследования говорят о том, что рыбы в наших экспериментах прекрасно отличали свет от тьмы. Их поведение на свету и в темноте отличалось. Например, в темноте рыбы были несколько «раскованней» и держались ближе к поверхности, что неудивительно, поскольку ночных хищников, охочих до мальмы, не так много. Однако масштаб различий в поведении между зараженной и контрольной рыбой оставался тем же.

Еще один критический аргумент более философский. Наука устроена так, что нельзя строго доказать отсутствие различий между чем-либо. Любую гипотезу при анализе данных можно отвергнуть, но ни одну нельзя однозначно подтвердить. То есть тот факт, что различия в поведении рыб сохраняются на свету и в темноте, правильнее интерпретировать так: нам не удалось отклонить гипотезу, что световые условия влияют на выраженность паразитической манипуляции. Возможно, на больших выборках (большем числе рыб в нашем случае) или при другой постановке эксперимента нам это удалось бы. Никакого убойного аргумента против этого возражения не существует, но можно опереться на здравый смысл. Если при разумной постановке эксперимента и пристойных выборках нет никакого намека на связь света и поведенческих изменений, то, возможно, имеет смысл поискать какие-то другие механизмы паразитической манипуляции. В конце концов, глупо искать черную кошку в черной комнате, учитывая, что ее там, возможно, и нет.

Источник: Mikhail Gopko, Darya Tkachenko, Anastasia Shpagina, Darya Maximenko, Ekaterina Mironova. Is vision deterioration responsible for changes in the host's behavior caused by eye flukes? // International Journal for Parasitology. 2023. DOI: 10.1016/j.ijpara.2023.06.001.

Михаил Гопко

-

иммунными привилегиями

Википедия гласит, что таких мест в организме человека три:

мозг,

глаза,

эмбрион и плацента (Ж) - либо семенники (М).

За вычетом глаз получается два и у тех, и у тех. И да, у женщин обычно только мозг, прочее - эпизодически.-

Ваша "Википедия" про фолликулы щитовидной железы ещё забыла. Ну и фолликул яичника (яйцеклетка ВНЕЗАПНО тоже в результате мейоза образуется и также как и сперматозоиды не обязана быть гистосовместимой с родительской сомой).

И не "глаза", а конкретно и только хрусталик.

Что касается соматических забарьерных тканей - то это на самом деле просто технологическая особенность их: формирование и накопление кристаллина и тиреоглобулина (в хрусталике и фолликуле щитовидки соответственно) происходит в изолированной внеклеточной среде и не требует присутствия больших количеств кислорода (возможно он даже вреден) - поэтому во время "инвентаризации" аутоантигенов - формирования иммунологической толерантности - эти белки оказываются просто "неучтёнными".-

Про хрусталик не правда первое, что только он, и второе, что конкретно он иммунопривилегированное образование.

Первое - все почему то забыли про сетчатку и сетчатко-специфические белочки обслуживающие родопсин.

Второе - в хрусталике вполне себе развивается нормальный такой иммунный ответ и он уже довольно давно не считается иммунопривилегированным образованием.

Не очень еще понятны пару вещей.

При чем тут кислород в механизмах того, как регулируется иммунный ответ/толерантность? Было бы хорошо пояснить.

Почему вы связываете "инвентаризацию" - формирование иммунологической толерантности с просто физическим нахождением какого либо белка за барьером? "Неучтенными" эти белки становятся не из-за этого, а из-за особенностей промоторов генов их кодирующих и механизмов селекции в тимусе.

И еще пару вещей: забыли, собственно, про тимус, про островки поджелудочной железы, про печень. Да много чего. Например, я бы еще добавил в список микроокружение злокачественной опухоли.-

Второе - в хрусталике вполне себе развивается нормальный такой иммунный ответ

Хрусталик и впрямь только часть привилегированной зоны глаза. Стекловидное тело и сетчатка тоже прикрыты гематоретикулярным барьером. Тут вы абсолютно правы.

Насчет того, что в хрусталике развивается "обычный" иммунный ответ, - не уверен. Во всяком случае в системе Diplostomum sp. - рыба ни специфический гуморальный иммунитет, ни воспалительная реакция в норме, видимо, не работают. Насколько мне известно, у других позвоночных ситуация сходная. При этом я не спорю. что какая-то форма ответа на присутствие паразита наверняка есть. Те же катаракты, если они. конечно, не хитрый план трематоды, вполне тянут на попытку "изолировать" инфекцию внутри организма хозяина.Второе - в хрусталике вполне себе развивается нормальный такой иммунный ответ и он уже довольно давно не считается иммунопривилегированным образованием.

Вы, вероятно, вот эту статью в виду имели?

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.202000289R

Честно говоря, я не уверен, что это мейнстримная точка зрения. Ссылаются они в основном сами на себя. Впрочем, я полагаю, что вы разбираетесь в вопросе лучше меня.

Но я сейчас специально просмотрел несколько статей (не очень старых) - часто пишут "immune privileged".И еще пару вещей: забыли, собственно, про тимус, про островки поджелудочной железы, про печень. Да много чего. Например, я бы еще добавил в список микроокружение злокачественной опухоли.

Я мог бы добавить еще волосяные фолликулы. Посягательство иммунитета на их привилегии ведет к алопеции. А если бы хотел схитрить, то и цисты паразитов. Однако "канонический" список ИП органов действительно таков - мозг, глаза, яички и плацента. Вопрос был об этом. Я думаю, что расширение списка иммунопривилегированных органов отчасти связано с изменением самой концепции. Сейчас никто не представляет барьер для иммунитета в виде забора из сетки Рабица, сквозь которую проникают только мелкие молекулы. Иммунопривилегированность - результат работы нескольких механизмов как пассивных, так и активных. Поэтому правильно говорить о степени привилегированности. Кроме того, есть еще различия в понятиях 'immune privilege' и 'immune tolerance'. Печень, кажется, обычно относят ко вторым. Но об этом нужно писать отдельные статьи, причем людям, понимающим в иммунологии куда больше меня.-

Про иммунопривилегированность абсолютно согласен. Про способность того или иного образования уходить от иммунного ответа нужно говорить в комплексе разных механизмов, концепция только тканевых барьеров продолжает устаревать. Не стал расписывать это в предыдущем комментарии - посчитал не релевантным и достаточным для ответа.

Вы, вероятно, вот эту статью в виду имели?

Это уже развитие темы.

https://faseb.onlinelibrary.wiley.com/doi/full/10.1096/fj.202000289R

Эта же группа, но более ранняя работа.

doi: 10.1038/s41598-017-16456-5

Концепт недавний, но для тех кто держит руку на пульсе, шесть лет в современной науке все таки много...

-

-

-

-

Я подробнее ответил товарищу mol_biol ниже. Здесь - два слова. Я понимаю, что концепция иммунопривилегированности очень изменилась за последние десятилетия. Сейчас в число иммунотолерантных органов включает еще много чего и, вообще, говорят о континууме привилегированности. Вопрос был о "каноническом" списке иммунопривилегированных частей организма.

И не "глаза", а конкретно и только хрусталик.

Тут вы не правы. Внутри гематоретикулярного барьера есть еще сетчатка и стекловидное тело. Но я не стал вдаваться в подробности и написал - глаз. Научно-популярная статья плохо выглядит, когда в ней много слов вроде "гематоретикулярный". Приходится искать компромисс!

Но это ладно, в этих случаях новый паттерн уже основательно закреплен. А если восстановление после травмы еще не завершено? Допустим, мы купировали болевые ощущения анальгетиками. Восстановится ли сразу прежний уровень мобильности конечности в прежнем объеме? Тоже нет, даже если СОЗНАТЕЛЬНО стараться, потому что мы помним, при каких движениях возникает боль. Так почему тогда мы ожидаем другого поведения от рыбок при выключении света? Стереотип поведения (в результате сосуществования с паразитами) уже выработан, и по щелчку пальцев (выключателя света) он не изменится. Другое дело, конечно, как и посредством каких механизмов развивается данный стереотип, но это уже другой вопрос.

-

Стереотип поведения (в результате сосуществования с паразитами) уже выработан, и по щелчку пальцев (выключателя света) он не изменится.

Да. Это неплохой аргумент. Но есть ряд возражений.

Например, не совсем понятно, почему поведенческий паттерн сформировался именно на свету. Все-таки существенную часть суток (8 часов) рыбы проводили в темноте. В реальности даже меньше - эксперименты же тоже проводились частью в темноте. К сожалению, не 12 часов, что было бы правильнее, но технически сложнее. Все-таки поведенческие эксперименты требуют времени на подготовку (там же одна акклимация - два часа занимала), а работать в кромешной темноте неудобно. Но трудно поверить, что очень устойчивый поведенческий паттерн мог сформироваться при довольно часто менявшемся световом режиме. Кроме того, не забывайте, что в половине случаев рыбу вначале тестировали в темноте, а значит - акклимировали тоже без света. Можно было бы им уже и избавиться от поведенческого стереотипа за это время.

Но не спорю. Полностью исключить ваше объяснение - нельзя.-

почему поведенческий паттерн сформировался именно на свету

Да, но мне кажется, этот вопрос уже нельзя рассматривать без отрыва от механизмов. Если у меня болит нога или зуб, то это происходит и на свету, и в темноте, и это делает меня беспокойным. С другой стороны, если у нас "обучение с подкреплением", то, опять же, собаки продолжают реагировать на команды и в отсутствие поощрений.

Тема непростая, и я так сходу затрудняюсь придумать, как можно было бы разделить все возможные составляющие. Но у вас там в любом случае хорошее замечание про ранние стадии заражения. Может быть, если бы удалось проследить вариации поведения в динамике, это дало бы дополнительные аргументы в пользу той или иной гипотезы.-

Но у вас там в любом случае хорошее замечание про ранние стадии заражения.

Тут свои тонкости. В принципе, паразиту, пока он молод и незрел, то есть не готов заразить следующего хозяина, выгодно менять поведение хозяина в сторону большей осторожности. Такие данные есть. Даже для диплостомума. Но аккуратно отследить переход от одного типа манипуляции к другому очень сложно. Сложно даже "поймать" момент, когда манипуляция-то "зрелого" паразита возникает. Я когда-то пытался это сделать, но только очень устал. Достаточные выборки в поведенческих экспериментах такого рода получить сложно, а на маленьких риск ложноотрицательного результат слишком велик.

-

-

Про манипулирует поведением это конечно сильно сказано. Коронавирус тоже манипулирует поведением законотворцев, заставляя законодательную власть демократических стран принимать законы о ношении масок в общественных местах, а манипулировать тоталитарными режимами коронавирусу удается не очень. В подтверждение этому накоплен обширный экспериментальный материал, статей на 100500, но ученые предпочитают экспериментировать на рыбах.

-

Откуда паразит знает, где у рыбы находятся глаза?

@

Поддержу. Откуда паразит вообще что-то знает?

С легкого пера Ричарда Докинза... паразитические манипуляции

@

Попс-биолог Докинз ввел этот термин в маркетинговых целях.

...о влиянии внешних факторов на выраженность паразитических манипуляций ученым почти ничего не известно.

@

Не почти ничего, а вообще ничего. И не будет известно, пока биологи будут одурманивать себя паразитическими манипуляциями. Да и зачем, когда так увлекательно рассказывать о перескоках паразита "через годы, через расстояния, по любой дороге, в стороне любой"...-

Поддержу. Откуда паразит вообще что-то знает?

Напрасно. Зачем поддерживать очередное обострение гибриса?

Паразит просто умеет.

«Теория, мой друг, суха, Но зеленеет жизни древо»И не будет известно, пока биологи будут одурманивать себя паразитическими манипуляциями. Да и зачем, когда так увлекательно рассказывать о перескоках паразита "через годы, через расстояния, по любой дороге, в стороне любой"…

Замечательное подтверждение теории Ричарда Докинза об эгоистическом меме.

Выхлоп у биологов будет, когда они разведут паразитов и выделят из продуктов их жизнидеятельности психотропные вещества. До этого момента, говорить, что биологи одурманивают себя, преждевременно. -

Откуда паразит знает, где у рыбы находятся глаза?

Тов. kbob кратко ответил на вопрос, отвечая вам. Я немного развил эту тему в ответе самому kbob'у.Попс-биолог Докинз ввел этот термин в маркетинговых целях.

Строго говоря, первыми всерьез заговорили о манипуляциях Bethel и Holmes. В начале 1970-х у них была серия работ на гаммаридах, зараженных, кажется, скребнями. Не думаю, что за этим стоял маркетинг. Р. Докинз же просто популяризировал его, причем не потому, что он попс-биолог, а потому что он просто - хороший биолог. Его книги читают и цитируют. Мне кажется, что время, когда о заслугах Р. Докинза можно было спорить, давно прошло. Можно спорить лишь об их масштабах. Я склонен считать Докинза величиной, сопоставимой с Дарвином, но если вы скажете, что он сопоставим "всего лишь" с Мэйнардом Смитом или Гамильнотоном, то спорить не буду.И не будет известно, пока биологи будут одурманивать себя паразитическими манипуляциями.

Забавно. Меня этой ночью в парке пытались обшмонать менты. Видимо, догадывались, что я одурманиваю себя паразитическими манипуляциями.увлекательно рассказывать о перескоках паразита "через годы, через расстояния, по любой дороге, в стороне любой"...

Я не совсем понимаю вашу иронию. Между попаданием паразита в первого хозяина и завершением цикла в последнем зачастую и впрямь проходят годы и тянутся тысячи километров. Вы сами легко придумаете много примеров тому, если захотите.

-

Откуда паразит знает, где у рыбы находятся глаза?Ну, а откуда вы знаете, где верх, а где низ? Это "знание" дано вам с рождения (точнее - еще с утробы, вероятно). Есть некоторые стимулы, которые позволяют вам (к слову, неосознанно) понимать, в какой стороне находится массивное, притягивающее вас тело. Вот и паразит реагирует на изменение концентрации какого-то химического стимула и так находит глаз. В 1990-е -- 2000-е была серия статей некого Хааса (Haas), посвященных этой теме. Он экспериментировал с различными стимулами, поверхностями, etc.

Более того, есть мнение, что глазные паразиты настолько "умны", что способны уже внутри глаза мигрировать в зависимости от световых условий, манипулируя тем самым поведением хозяина (якобы).

https://www.cambridge.org/core/services/aop-cambridge-core/c

В общем, паразиты не так просты, как кажется!

Про манипулирует поведением это конечно сильно сказано.Ну, давайте с определения начнем. Манипуляция - это изменение фенотипа хозяина, вызванное паразитом и повышающее его приспособленность. Приспособленность - сложный в практическом применении термин, который относится к относительному эволюционному успеху отдельных генов в бесконечном ряду поколений. На практике для ее оценки используют так называемые черты, связанные с приспособленностью. Например, успех передачи следующему хозяина, скорость роста, количество потомков и прочее. Не буду врать - в отношении диплостомума и впрямь нет экспериментальных подтверждений тому, что поведенческие изменения у зараженных рыб и впрямь увеличивают вероятность передачи инфекции. Это довольно сложно проверить технически. Однако для других сходных систем паразит - хозяин такие свидетельства есть. В общем, я не вижу никаких причин подвергать сомнению способность паразита манипулировать фенотипом хозяина в соответствии указанным выше определением.

Коронавирус тоже манипулирует поведением законотворцев, заставляя законодательную власть демократических стран принимать законы о ношении масок в общественных местах, а манипулировать тоталитарными режимами коронавирусу удается не очень.Ну, здесь, конечно, речи манипуляции не идет, хотя бы потому, что "пукроны" и "мэйркели" не эволюционировали с коронавирусом на протяжении многих поколений, поэтому об эволюционных адаптациях говорить рано. Тут, скорее, можно сказать о том, что внедрение нового вида в благоприятную среду обитания нередко приводит к странным, а то и катастрофическим последствиям для экосистем. Хотя лично я за обычные социальные объяснения феномена ковида: борьба богатых против бедных, контроль над населением, мелкие (и крупные) коммерческие интересы.

Про тоталитарные режимы - это некоторый оффтоп, но я скажу пару слов. Думаю, что правильно говорить не о тоталитарных режимах, а о режимах, не имевших кредита доверия. Там, где власть опасалась своего народа, который эту власть не очень уважает, коронавирусные меры прокатывали не очень. Там, где власть могла себе позволить прижимать (благодаря кредиту доверия или экономической стабильности), там народ поприжали. Просто я в силу некоторых личных причин неплохо знаком с особенностями локдауна во Франции. Если это не тоталитаризм, то - что? Но вы ведь не Францию подразумевали под тоталитарным режимом! В реальности, конечно, все сложнее, чем я описал, но остановимся на этом.

По иронии судьбы я как раз писал весьма критично о ковидомании... Причем на "Элементах". Рекомендую и в комментарии заглянуть. Самый огонь!

https://elementy.ru/novosti_nauki/433726/

ученые предпочитают экспериментировать на рыбахНу, экспериментировать на людях - удел политиков, а не ученых!

-

паразит реагирует на изменение концентрации какого-то стимула и так находит...

@

Золотые слова. Однако, из них следует, что некая концентрация манипулирует неким паразитом. )))

Здесь неудачен сам термин. Манипуляция, как понятие, имеет сродство с разумным целеполаганием, прямо с группой подобных понятий. Да, есть протяженные во времени и пространстве циклы, но они не созданы паразитами, а выявлены людьми. Эти циклы есть набор случайно совпавших внутренне детерминированных "концентраций".-

Ну, слова - это наши слуги, а не господа. Морские волны и волны от брошенного камешка не так уж и похожи на волны, о которых говорят в курсе физики. Кто-то очень великий (чуть ли не Фейнман) даже немного сетовал по этому поводу. Но никому же не приходит в голову считать термин "волна" неудачным. Так и с паразитическими манипуляциями. Как еще кратко назвать ситуацию, когда паразит влияет на фенотип хозяина с целью получить эволюционную выгоду?

Что же касается целеполагания, то я в свободе воли-то сомневаюсь. А если так, то любое целеполагание - лишь иллюзия. Но даже если не заглядывать так глубоко в философскую бездну... Маша, проходя мимо Бори, громко смеялась и, зардевшись, выкрикивала в беседе с подругой несвойственные себе непристойности. Боря в ответ начал чаще дышать и на ускоренном пульсе залихватски перевернул переполненную урну. Что это было? Взаимные манипуляции, реакции на повышение определенных веществ в крови или осознанное целеполагание? Я бы на третье и рубля не поставил, несмотря на инфляцию.-

Как еще кратко назвать ситуацию, когда паразит влияет на фенотип хозяина С ЦЕЛЬЮ получить эволюционную выгоду?

@

Я позволил себе выделить в вашем тексте одно неверное слово.-

Как еще кратко назвать ситуацию, когда паразит влияет на фенотип хозяина С ЦЕЛЬЮ получить эволюционную выгоду?

Все верно, за исключением того, что Вы не ответили на вопрос.

@

Я позволил себе выделить в вашем тексте одно неверное слово.

У самурая нет цели, а у какого-то паразита есть. Этот паразит только о том и думает, как получить выгоду:)-

У самурая нет цели, а у какого-то паразита есть.

Поэтому самураи все повымерли, а паразиты успешно размножаются. Цель любого организма оставить потомство как можно более многочисленное и жизнеспособное, с этой целью паразит влияет на фенотип хозяина.-

Цель любого организма оставить потомство как можно более многочисленное и жизнеспособное, с этой целью паразит влияет на фенотип хозяина.

Чрезмерное упрощение. При таком подходе, мы должны признать самыми разумными существами вирусы или грибы (может так оно и есть:)

Вместо, перегруженного антропоморфными смыслами, понятия «цель», лучше использовать понятие «жизненное задание». Станислав Белковский, по странному стечению обстоятельств пока не признанный иноагентом, продвигает эту теорию.-

Мне кажется, вы ошибочно предполагаете, что цель должна быть непременно осознанной. Я уж не говорю о том, что само понятие "сознания" крайне размыто. Скажем, выражение - цель белочки собрать побольше запасов на зиму - вас устроит? А если вместо белочки будет рыбка? А если дафния? А если коловратка? А ведь и у дафний с коловратками есть определенные фенологические циклы. Где заканчивается осознанная постановка цели и начинается "жизненное задание"? Осознанности нет, а цель - есть. Такое бывает.

лучше использовать понятие «жизненное задание»

Тогда у уважаемого тов. OSAO справедливо возникнет вопрос: "Кто дает это жизненное задание? Уж не люди ли в штатском"? К слову, от "жизненного задания" и впрямь попахивает чем-то комсомольским: его жизненным заданием было стать членом партии, а целью - расхищение социалистической собственности:).-

Осознанности нет, а цель - есть. Такое бывает.

Чаще всего именно так и бывает. Даже у тех, кто обладает сознанием.Тогда у уважаемого тов. OSAO справедливо возникнет вопрос: "Кто дает это жизненное задание?

Сами прекрасно знаете. Оно прошито в геноме.

Но не всё целиком. Даже у лососёвых рыб возможна коррекция и импринтинг. Мальки запоминают запах речки, где они появились, что бы спустя годы вернуться туда на нерест.

У человека, так вовсе часть врожденных рефлексов деградирует в младенчестве, что бы они не мешали получению жизненного задания.Уж не люди ли в штатском"?

Скорее всего в штатском. В последнее время люди в форме куда-то растворились. План крепость наверное.

-

-

-

Чрезмерное упрощение. При таком подходе, мы должны признать самыми разумными существами вирусы или грибы (может так оно и есть:)

Самыми целеустремленными и то вряд ли, потому что не понятно, что в этом контексте означает слово САМЫЕ, и почему это именно грибы, ведь все существующие организмы достигали этой цели сотни миллионы лет подряд.

Все одинаково ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ и им не нужно быть более целеустремленным.лучше использовать понятие «жизненное задание»

Это гораздо хуже из-за косноязычности г-на Белковского, потому что задание предполагает конечное время на свое выполнение и перечень конкретных действий, т.е. человек выполнил задание и должен получить новое, а новое какое?

Что г-н Белковский подготовил?

А к цели можно идти бесконечно, в том числе и случайно блуждать в поисках цели, очевидно это лучше отражает эволюционный процесс.самыми разумными существами вирусы или грибы

Разум обычно соотносится со способностью решать широкий круг задач не связанных только с размножением, как было сказано выше, стремление к цели и выполнение задачи, это разные вещи, так же как целеустремленность и разумность.-

Все одинаково ЦЕЛЕУСТРЕМЛЕННЫЕ и им не нужно быть более целеустремленным.

Не надо им завидовать. О разумности человечества, можно будет судить через миллион лет. Для вирусов и грибов это ничтожный срок.Это гораздо хуже из-за косноязычности г-на Белковского, потому что задание предполагает конечное время на свое выполнение и перечень конкретных действий, т.е. человек выполнил задание и должен получить новое, а новое какое?

Вы невнимательно слушали Белковского. После выполнения жизненного задания, человек с чувством исполненного долга, сам отправляется в лучший мир.

Что г-н Белковский подготовил?А к цели можно идти бесконечно, в том числе и случайно блуждать в поисках цели, очевидно это лучше отражает эволюционный процесс.

Случайное блуждание в поисках цели, и сама недостижимая цель, должны быть предварительно заданы. Без жизненного задания, вы даже блуждать не сможете. Не будете видеть в этом смысла.

Сведения о цели лишь небольшая часть задания. Алгоритмы работы схем управления сами себя не зададут.-

Случайное блуждание в поисках цели, и сама недостижимая цель, должны быть предварительно заданы.

Цель может даже не существовать как предел к которому стремится последовательность.

Можно конечно потребовать чтобы математики изменили терминологию и последовательность не стремилась, а "выполняла задание" )))

Срочно внесите корректировки в учебники математики!-

Напрасно вы послушали учителя, предложившего вам представь себя бревном (крайне рискованное задание:)

Можно конечно потребовать чтобы математики изменили терминологию и последовательность не стремилась, а "выполняла задание" )))

Любая последовательность выполняет свое жизненное задание отображая одни элементы множества на другие. Но не все они стремятся к пределу. Среди них есть беспредельщики, которые ни к чему не стремятся. Поэтому, предложенная замена это чистое вредительство, исключающее из математики полезное понятие.

-

-

-

-

-

Станислав Белковский, по странному стечению обстоятельств пока не признанный иноагентом

Прошло 11 дней.

https://t.me/s/rtvimain/84230

September 15

Вечер пятницы, время иноагентов! Сегодня в этот реестр попали:

🟣 Политтехнолог Станислав Белковский

«И спросит Бог: никем не ставший,

зачем ты жил? Что смех твой значит? —

Я утешал друзей уставших —

отвечу я. И Бог заплачет»

-

-

-

-

У самурая нет цели, а у какого-то паразита есть.

@

Да, у самурая нет Цели, но у него есть осознанно выбранный Путь. А вот у паразита нет ни того, ни другого. Автор был совершенно прав, когда писал: "паразит реагирует на изменение концентрации какого-то стимула".

Нам тут подбрасывают про казуальную атрибуцию, мол, так удобнее говорить. Да я больше скажу: мы до сих пор говорим - подъём/закат солнца, но никто ведь не сочиняет заголовки типа "Уменьшение светового дня - паразитическая манипуляция или побочный эффект?"-

Автор был совершенно прав, когда писал: "паразит реагирует на изменение концентрации какого-то стимула".

Автор совершенно прав, но реагируют на изменение какого-то стимула, не только паразиты, но и бактерии, вирусы, амебы, растения, грибы, и даже люди.Нам тут подбрасывают про казуальную атрибуцию, мол, так удобнее говорить. Да я больше скажу: мы до сих пор говорим - подъём/закат солнца, но никто ведь не сочиняет заголовки типа

Сочиняли, сочиняют, и будут сочинять:

https://www.litres.ru/book/aleks-gromov/zakat-solnca-vruchnuu-17118456/

«Закат солнца вручную»

Авторы: Ольга Шатохина, Алекс Громов -

осознанно выбранный Путь

Я не понимаю, почему "цель" подразумевает осознанность. Мы вполне можем говорить об эволюционной цели. Мы постоянно употребляем понятие "цель" в отношении существ. которые ведут себя так, будто у них есть цель, но на самом деле речи об осознанности в отношении этих созданий, скорее всего, не идет. Если кто-то скажет: "Цель наездника найти гусеницу такого-то вида, чтобы успешно оставить потомство", то вряд ли это вызовет такую бурную дискуссию, хотя вряд ли насекомые действуют осознанно в нашем понимании. -

Но здесь есть нюанс. Как в пошлом анекдоте, очень многое зависит от точки зрения.

С точки зрения физика-ядерщика этот бедлам есть скопище кварков и электронов.

С точки зрения конспирологии за этим хаосом скрываются тайные могущественные силы.

Противоречие может быть снято, если обратиться к наследию титанов мысли.

http://az.lib.ru/p/prutkow_k_p/text_0100.shtml

(отрывок из Проекта Козьмы, адаптированный dark для любителей биологии:)

Паразит нередко таит свои ЦЕЛИ из-за высших экзистенциальных соображений, недоступных пониманию большинства. Он нередко достигает результата рядом косвенных мер, которые могут, по-видимому, противоречить одна другой, будто бы не иметь связи между собою. Но это лишь кажется! Они всегда взаимно соединены секретными шолнерами единой жизненной идеи, единого жизненного плана; и план этот поразил бы ум своею громадностью и своими последствиями! Он открывается в неотвратимых результатах истории. Как же биологу знать мнение паразита, пока не наступила история? Как ему обсуждать мероприятия паразита, не владея ключом их взаимной связи? - "Не по частям водочерпательницы, но по совокупности ее частей суди об ее достоинствах".-

Если обратиться к титанам прошлого, то можно сказать, что стараниями тов. OSAO мне довелось "на деле изведать, каким горьким испытаниям может быть подвергнуто самое упорное паразитолюбие"!:)

"Не по частям водочерпательницы, но по совокупности ее частей суди об ее достоинствах".

Как человек, долгие часы проводящий в аквариальной, могу только подивиться проницательности классиков! Не мог пройти молчанием. -

Паразит нередко таит свои ЦЕЛИ из-за высших экзистенциальных соображений, недоступных пониманию большинства.

Он их даже НЕ ЗНАЕТ, но достигает случайным образом, осознанным благодаря гению Черлза Дарвина!

Ни у кого не было цели построить капитализм, но она была достигнута, а вот цель построить коммунизм наоборот была, но достигнуть ее так и не смогли. Парадоксально!Как же биологу знать мнение паразита, пока не наступила история?

Паразит неисчерпаем, как говорили классики.-

Он их даже НЕ ЗНАЕТ, но достигает случайным образом

А другие знают, но не достигают, ловко объясняя это дорожными пробками.Ни у кого не было цели построить капитализм, но она была достигнута, а вот цель построить коммунизм наоборот была, но достигнуть ее так и не смогли. Парадоксально!

Ничего удивительно. В каждом серьезном ракетно-артиллеристком подразделении большими буквами был написан лозунг: «Наша цель - коммунизм».

-

-

-

-

Да, у самурая нет Цели, но у него есть осознанно выбранный Путь. А вот у паразита нет ни того, ни другого.

Выбор может быть неосознанным, то-есть случайным (Эники-беники ели вареники, Эники-беники — клёц!), например мутация действует случайно. Эволюционная теория доказывает, что пользуясь даже случайным выбором, можно двигаться к определенной цели, за счет естественного отбора и наследования.

Кстати, поскольку выбор случаен, цель полностью никогда не достигается, но для филолухического ума это трудно понять.Нам тут подбрасывают про казуальную атрибуцию, мол, так удобнее говорить.

Казуальная атрибуция возникает когда ителлектуальное существо, начинает моделировать эволюцию, а интеллект это как раз способность моделировать последствия своих и чужих действий.

Интеллект в процессе моделирования жизненного цикла паразита должен представить, что он (интеллект) преследует определенную цель, согласно определенным правилам, стало быть и паразиту приписывается такое поведение.

-

Я позволил себеВот это явно лишнее. Не надо себе такое позволять. Вы зачем-то придираетесь к терминологии, которую и не вы придумали, и не вы пользуетесь. Ведь совершенно очевидно, что под целью здесь подразумевается не сознательное разумное поведение паразитов, а наша собственная субъективная оценка такого явления как эволюция видов, в которой вид может продолжать свое существование лишь в том случае, если способен оставлять жизнеспособное потомство и поддерживать свою численность на адекватном уровне. Именно это мы и называем целью.

Причина, по которой нам удобно пользоваться именно такой терминологией, заключается в казуальной атрибуции, поскольку любая социальность основана на обмене сигналами между особями, и нам как социальным животным удобен именно такой формат общения, когда мы переносим собственные оценки и мотивации на других.

В этом отношении ваши придирки в статьях по физике и биологии смотрятся чрезвычайно нелепо, поскольку с одной стороны не несут никакой полезной информации, а с другой имеют исключительно социальный контекст, связанный с вашей собственной личностью. Не нужно так делать. Если у вас есть вопросы - лучше их задавать, а не позволять себе делать самоуверенные заявления.

-

Под целью ... подразумевается не сознательное разумное поведение ..., а наша собственная субъективная оценка ... явления

Поддерживаю!

А иначе, вылив ведро воды на горку, и наблюдая за сбегающими с горки ручейками, нам пришлось бы признать, что у этих ручейков есть [разумная?] ЦЕЛЬ - достигнуть основания горки.

Вот и паразит реагирует на изменение концентрации какого-то химического стимула и так находит глаз.Как говорил мой учитель физики: "представь себя бревном", то есть паразитом

Понятно, что паразит слепой и глухой, как еще он может ориентироваться? Путем случайного блуждания он попадает в глаз - это нулевая гипотеза, или Хемотаксис? Количественно развивая вторую гипотезу, нужно определить с какого расстояния паразит чувствует глаз и какое химическое вещество ему в этом помогает, а может быть он движется в противоположную сторону от, ну эм-м-м от того, что находится на противоположной от глаз стороне тела )))))

Но вы ведь не Францию подразумевали под тоталитарным режимом!Иран, Северная Корея, Бело...р-р-р-р-р.

-

Бело... как раз тоталитарным режимом не является, так как нет особой идеи, которая всем насаждается. Там типичный авторитаризм, власть "сами знаете кого" без особой идеологии. Тоталитаризм формирует общество под идею, как в Иране.

Вся восточная Европа, выборы есть а свободы нет. Хуже того, если при этом власти насаждают какие то идеи. Польша, Прибалтика. Можно выбирать партии а не гос идеологию или политику насаждение языка:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Нелиберальная_демократия

Деградация американской демократии:

https://ru.wikipedia.org/wiki/Перевёрнутый_тоталитаризм

Как бы не совсем по теме этих паразитов, но эта тема как то волнует больше трематод. Но да, с ковидом по всему миру прошёлся и какой то новый тоталитаризм. В Канаде антиваксерам банковские конты закрывали. И он сам уже не отступает, если не провалится власть. И похоже это ещё только начало. Увы.-

Но да, с ковидом по всему миру прошёлся и какой то новый тоталитаризм.

это новый безыдейный тоталитаризм, который...как раз тоталитарным режимом не является, так как нет особой идеи, которая всем насаждается.

вы сами себе противоречите.... что вообщем не удивительно для человека не умеющего логически мыслить.Хуже того, если при этом власти насаждают какие то идеи.

ВЫ можете назвать страну, где власть не насаждает НИКАКИХ идей? Вы настолько инфантилен, что просто смешно, езжайте в Северную Корею там "тоже хорошо".политику насаждение языка

Мня тожы учелка в школа застравляла учит язык - кое как выучиваю. Тоталитарный граммарнацизм!

-

Получается, что всех рыб-участниц эксперимента отправили к праотцам((

Неужто нельзя их живьем было как-то осмотреть - в глаза взглянуть каждой, хоть с помощью микроскопа, и определить зараженность без убийства?

Потом непонятно, почему

Из каждого видео вырезали 15 кадров с интервалом 20 секунд.? Мне кажется, что такая метода сильно оч снижает точность измерений. А именно ровно в 20 раз (если кусочки секундные вырезали).

Неужто не лучше целиком анализировать рыбкин маршрут? ведь дело не только в глубине проплывания, но и в продолжительности пребывания на каждой из глубин. Вдруг какие-то из рыб ровно по 19 секунд сидели на одной глубине, а на 20ю делали резкий нырок или, наоборот, прыжок вверх?

Что касается конструкции эксперимента - предлагаю идею:

искусственным образом ухудшить зрение рыбок ровно так, как оно ухудшается этим гадким паразитом - и сравнить их поведение с нормальнозрячими рыбами.

Способов вижу много:

1)"чисто научный" (памятуя о вскрытии всех рыб после эксперимента) - впрыснуть шприцем что-то затуманивающее в хрусталик глаза,

2) или придумав для рыб контактные линзы-светофильтры...

Гуманнее всего, конечно, будет

3) просто затуманить воду, в которой они плавают, имитируя ухудшение зрения рыб.

Вот это будет результат, если плоховидящие покажут такое же поведение, что и зараженные всякой дрянью!

-

ужасно расстроило, что "...заражена или не заражена рыба, показывало только вскрытие."

Ну, как говаривала моя покойная тетка: "Жизнь трудна, но к счастью - коротка". Не думаю, что анестезировать рыбу, потом смотреть под микроскопом, сколько у нее паразитов в глазах, а затем оживлять ее, если получится, так уж гуманно. А главное - это очень малоэффективно в научном плане. Велика вероятность ошибок, а значит - выборку надо делать больше. Стало быть - пострадает больше рыб.

Мы же не ради веселья рыбу убиваем, так что нечего миндальничать! Мы охотимся ради пропитания, а не ради забавы.

При этом надо заметить, что рыбу убивали, усыпляя в растворе гвоздичного масла. Способ этот считается весьма этичным даже на загнивающем Западе.2) или придумав для рыб контактные линзы-светофильтры...

Мы как раз разрабатываем специальные ушки, которые можно будет надеть на рыбку. Эти ушки будут опускаться и подниматься в зависимости от расположения духа рыбки (для людей такие уже есть). Ушки ослиные. Всем институтом над этим работаем... Во главе с дирекцией.3) просто затуманить воду, в которой они плавают, имитируя ухудшение зрения рыб.

Мы сделали лучше - мы тестировали рыбу в темноте!-

Про темноту недопонял.

Я имел ввиду мутная вода, создающая в голове у здоровой рыбы точно такое же изображение, какое получается в голове у зараженной этими червяками рыбы. И именно в такой мутной воде тестировать так, как и тестировали - и на свету и в темноте. С чего Вы решили мутную воду сопоставить с темнотой?

Рыба с червяками в хрусталике

- видит плохо

- тестируется на свету и в темноте.

Рыба в мутной воде

- видит точно так же плохо

- и пусть тестируется так же и на свету и в темноте.

Если поведение одинаково - значит оно вызвано только лишь плохим зрением.

Если поведение разное - значит червяки действуют не только ухудшением зрения, но и химией.

Разве не логично?

Про уши и вовсе не понял. Разве что это юмор с Вами случился...-

Про темноту недопонял.

Если коротко - ограниченность бюджета. Темнота - самый дешевый способ уравнять зрячих и слепых.

При гранте с неограниченным финансированием конечно, можно проверить воздействие на мальков света с различным спектром, воздействие светомузыки, популярной поп и рок музыки, а также мутной воды с добавлением различных сортов пива.Про уши и вовсе не понял.

Уши нужны для закрепления очков. Чем больше уши, тем надежнее крепятся очки.

А мне другое непонятно. Откуда такая предвзятость и не толерантность? Разве жизни паразитов не имеют значения? Не вижу предложений взять их на перелержку и подыскать им достойного хозяина.-

А мне другое непонятно. Откуда такая предвзятость и не толерантность? Разве жизни паразитов не имеют значения? Не вижу предложений взять их на перелержку и подыскать им достойного хозяина.

Вы не поверите, но я только вчера писал cover letter в редакцию одного журнала и на полном серьезе втирал редактору, что защита популяций паразитов - новый тренд в природоохранной экологии. Ну, строго говоря "втирал" - это сильно сказано. По разным оценкам от 50% до 80% видового разнообразия организмов составляют паразиты. Поэтому мириады видов паразитов и впрямь находятся под угрозой исчезновения. И в последнее десятилетие о защите паразитов стали говорить уже не как о курьезе, а как о насущной необходимости.-

Вы не поверите, но я только вчера писал cover letter в редакцию одного журнала и на полном серьезе втирал редактору, что защита популяций паразитов - новый тренд в природоохранной экологии.

Верю, но слегка удивлен. Это намного более сложная задача, чем спасение от уничтожения лабораторного штамма оспы.

Если будут тупить, подкиньте им ссылку на мультик (достигать результата рядом косвенных мер:)

https://myfuturama.top/sezon-3/37-3-sezon-2-seriya.html

-

-

-

-

Я имел ввиду мутная вода, создающая в голове у здоровой рыбы точно такое же изображение, какое получается в голове у зараженной этими червяками рыбы. И именно в такой мутной воде тестировать так, как и тестировали - и на свету и в темноте. С чего Вы решили мутную воду сопоставить с темнотой?

Ну, к сожалению, мы не знаем, что происходит у зараженной рыбы в голове. Мы только знаем, что более ранние работы намекают на ухудшение зрения. В темноте рыб тестировали именно для того, чтобы имитировать ситуацию, когда рыбе не нужно ориентироваться на зрение. Мутность воды даст, на мой взгляд, тот же эффект. Что так мы создаем условия, при которых рыба плохо видит, что этак. Просто при добавлении в воду каких-то дополнительных субстанций (и уж тем более при повреждении глаз механическим или химическим путем) говорить о поведении будет гораздо сложнее. Что вещество в воде, что манипуляции с глазами, могут сами по себе (независимо от зрения) привести к изменению поведения рыб. Конечно, в случае с повреждением глаз можно будет сделать какой-то дополнительный контроль (например, впрыснуть в глаза что-то не ухудшающее зрение), но для этого надо иметь денег, как у Роскосмоса, и времени, как у Мафусаила. Моя группа не потянет по обоим критериям.Про уши и вовсе не понял. Разве что это юмор с Вами случился...

Ну, если честно, я подумал, что про линзы-светофильтры для рыб, это такая шутка, и решил ответить в том же тоне.Разве не логично?

Я все-таки не до конца понимаю, зачем тестировать искусственно ослепленную рыбу в кромешной темноте. Не перебор ли это? Идея эксперимента и была в том, чтобы взять такую низкую освещенность, чтобы рыба была де-факто слепа, но при этом не производить никаких манипуляций над рыбой. Нет, я понимаю, что это не совсем то же самое, что рыбу ослепить искусственно, но не вижу больших плюсов в предложенном вами дизайне эксперимента. Но, возможно, кому-то еще ваша идея "зайдет"!

-

Мне кажется, что такая метода сильно оч снижает точность измерений. А именно ровно в 20 раз (если кусочки секундные вырезали).Да лучше. Но, к сожалению, здесь тоже все упирается в бюджет и особенности дизайна эксперимента. Для анализа движения рыбы в темноте требуются специальные программы, которые либо очень дороги, либо очень глючны. Кроме того, нужно иметь довольно качественное видео с хорошим освещением и с рыбами, плавающими на однородном, желательно светлом фоне. На свету это еще можно сделать, хотя я не люблю тестировать лососёвых на очень светлом фоне. Это для них жуткий стресс. Не факт, что поведение рыбы будет естественным в таких условиях. В темноте все еще хуже. Наши ИК-камеры видят рыбу, но в довольно скверном качестве. Программы не возьмут. Конечно, это проблемы технические, но на данном этапе проще дать видео студентам обработать, не сообщая, какая рыба опыт, а какая - контроль.

Неужто не лучше целиком анализировать рыбкин маршрут? ведь дело не только в глубине проплывания, но и в продолжительности пребывания на каждой из глубин.

Если вы знаете хорошую халявную программу для анализа видео, то подскажите. Я их уже много перепробовал. Плодовую мушку, бегающую под лампой по чашке Петри, они прекрасно отслеживают, а вот моих рыбок на зеленоватом фоне - не особо.

Паразиты

-

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки -

19.09.2024Бактерия позаимствовала гены моллюска, чтобы паразитировать в ядрах его клетокМихаил Орлов • Новости науки

19.09.2024Бактерия позаимствовала гены моллюска, чтобы паразитировать в ядрах его клетокМихаил Орлов • Новости науки

-

16.08.2024Haplorchis pumilio — пример экстремальной эусоциализации среди паразитических червейАнна Новиковская • Новости науки

16.08.2024Haplorchis pumilio — пример экстремальной эусоциализации среди паразитических червейАнна Новиковская • Новости науки

-

08.04.2024Рыбий эктопаразитЮлия Михневич • Картинки дня

08.04.2024Рыбий эктопаразитЮлия Михневич • Картинки дня

-

03.01.2024Шестиногая лягушкаАнна Новиковская • Картинки дня

03.01.2024Шестиногая лягушкаАнна Новиковская • Картинки дня

-

01.09.2023Ухудшение зрения у зараженных трематодой рыб — паразитическая манипуляция или побочный эффект?Михаил Гопко • Новости науки

01.09.2023Ухудшение зрения у зараженных трематодой рыб — паразитическая манипуляция или побочный эффект?Михаил Гопко • Новости науки

-

2021Я, паразитПьер Кернер • Книжный клуб

2021Я, паразитПьер Кернер • Книжный клуб

-

22.10.2021Универсальный «хищник»Евгений Антонов • Картинки дня

22.10.2021Универсальный «хищник»Евгений Антонов • Картинки дня

-

16.09.2021Клещевые риккетсиозы — близкие родственники сыпного тифаВера Рар, Яна Иголкина, Нина Тикунова, Валентин Власов • Библиотека • «Наука из первых рук» №1/2(91), 2021

16.09.2021Клещевые риккетсиозы — близкие родственники сыпного тифаВера Рар, Яна Иголкина, Нина Тикунова, Валентин Власов • Библиотека • «Наука из первых рук» №1/2(91), 2021

-

23.08.2021Отсутствие санкций со стороны фикуса превратило фиговых ос из партнеров в нахлебниковАнастасия Вабищевич • Новости науки

23.08.2021Отсутствие санкций со стороны фикуса превратило фиговых ос из партнеров в нахлебниковАнастасия Вабищевич • Новости науки

Последние новости

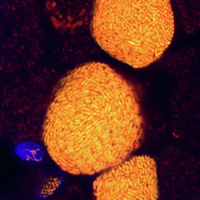

Рис. 1. Слева: сеголетки мальмы (Salvelinus malma). «Эти глаза напротив» вполне могут служить обиталищем для трематод. В центре: тени внутри рыбьего хрусталика — метацеркарии трематоды D. pseudospathaceum. В одном хрусталике их могут быть десятки и даже сотни. Справа: метацеркарии при большем увеличении. Хорошо видны присоски и две темные ветви кишечника. Фото © Андрей Молчанов и Катя Миронова