Шерстистые мамонты сначала обзавелись густой шерстью, а потом — маленькими ушами

По полноте генома, реконструированного для ископаемого организма, шерстистый мамонт (Mammuthus primigenius) не уступает неандертальцу. Последний интересен тем, что он — представитель рода человеческого, успевший поделиться своими генами с человеком разумным. Мамонт долгое время сосуществовал с обоими видами людей и приобрели множество сходных с ними генетических комплексов. При этом близким родственником ни одному из человеческих видов он, конечно, не являлся. Однако, как и люди, будучи потомком теплолюбивых африканских предков, этот представитель слонов приспособился к суровым условиям ледникового периода, да еще и в Сибири. Как вид, шерстистый мамонт, вероятно, коренным сибиряком и являлся. К настоящему времени секвенированы геномы сотен особей. Благодаря этому обширному материалу ученые имеют возможность исследовать генетические особенности мамонта во всем их разнообразии. Недавно в журнале Current Biology были опубликованы результаты анализа 23 геномов шерстистых мамонтов, указывающие, что данный вид, возникший около 700 000 лет назад, эволюционировал благодаря модификации генов, отвечающих за развитие шерсти и других покровов, жировых отложений, а также за обмен веществ и работу иммунной системы. Наиболее новыми приобретениями в генетическом комплексе, обеспечившем фенотип шерстистого мамонта, стали вариации генов, значимые для особенностей скелета и размера тела, а также ген, повлиявший на уменьшение ушей.

Мамонт стал первым ископаемым животным, отмеченным в письменных источниках. Вероятно, именно о мамонтовой кости, постоянно вытаивающей по берегам сибирских рек, шла речь в рассказе царя Малой Армении Хетума, побывавшего в XIII веке при дворе великого хана Менгу, властвовавшего над землями от Черного до Желтого моря. Вот что записал историк Киракос Гандзакеци со слов царя: «Есть остров песчаный, на котором растет, подобно дереву, какая-то кость драгоценная, которую называют рыбьей; если ее срубить, на том же месте она опять растет, подобно рогам» (см. К. Гандзакеци, 1976, «История Армении»). Видовое имя узаконил в научном обиходе в 1799 году Иоганн Фридрих Блюменбах из Гёттингенского университета, а родовое — Жорж Кювье из Парижского ботанического сада в 1828-м. Так и получился Mammuthus primigenius, ставший символом отечественной и мировой палеонтологии. Примечательно, что в том же 1799 году в дельте реки Лены эвенками из общины Осипа Шумахова была найдена мумия мамонта. Ее фрагменты и весь скелет — самый, наверное, полный в мире — стараниями адъюнкта по зоологии российской Императорской академии наук Михаила Адамса попали в Кунсткамеру (позднее — в Зоологический музей РАН).

Так началась эра изучения мягких тканей вымерших животных, а Зоологический институт, частью которого является названный музей, стал одним из лидеров этого направления. Что касается изучения ископаемых нуклеиновых кислот, то есть палеогеномики, то это одно и считаных направлений, в котором Россия, наряду с Германией (которая в первую очередь должна быть благодарна лаборатории Нобелевского лауреата Сванте Пэабо), — впереди планеты всей (E. Rosengren et al., 2021. Ancient faunal history revealed by interdisciplinary biomolecular approaches). Пэабо, а также известные российские палеонтологи — Николай Верещагин, Андрей Шер и Геннадий Барышников — были причастны к первым исследованиям ДНК и РНК мамонта, извлеченной из тканей мохнатого великана в 1994 году (M. Höss et al., 1994. Mammoth DNA sequences; E. Hagelberg et al., 1994. DNA from ancient mammoth bones).

Авторам удалось избежать множества ловушек (основными из которых были почти неизбежное загрязнение древних молекулярных остатков современными и быстрый распад органических веществ), из-за которых к подобным исследованиям в то время относились более чем скептически. (Особенно всех разочаровали итоги изучения органического вещества из янтарей: увы, солнечный камень сохраняет форму, но не содержание вымерших организмов.) Были использованы первичные материалы по нескольким особям разного геологического возраста — от 9700 лет (юрибейский мамонт) до примерно 50 000 лет (хатангский), включая одну из самых известных мумий — магаданского мамонтенка с реки Димы (см. Киргиляхский мамонт), что обеспечивало проверку данных на повторяемость. Сами анализы проводились в лабораториях, где прежде никогда не изучали никаких слонов, чтобы избежать даже теоретической возможности загрязнения современными молекулами. А вместо метода молекулярного клонирования, который постоянно приводил к сенсационным, но совершенно недостоверным результатом, использовался метод ПЦР-амплификации. Хотя исследовались и мягкие ткани мамонта, ученые отметили, что ископаемые молекулы гораздо лучше сохраняются в костных тканях, что тоже предопределило дальнейшее направление подобных исследований. Главное — было показано, что даже отдельный зуб мамонта является не менее ценным материалом для палеогенетического изучения, чем целая мумия. Благодаря первым исследовательским «наброскам» стало ясно, что генетика мамонтов необычайно интересна, и особи мохнатых слонов, жившие в разное время, генетически различались между собой больше, чем особи современных индийского и африканского слонов, принадлежащих к разным родам.

Понадобилось всего 12 лет для реконструкции полной последовательности митохондриальной ДНК этого вымершего животного (см. Полностью расшифрован митохондриальный геном мамонта, «Элементы», 07.02.2006). Важную роль сыграли палеогенетические исследования и в выявлении популяционной структуры последних мамонтовых групп, ютившихся на острове Врангеля примерно 4000 лет назад (см. картинку дня Последние мамонты).

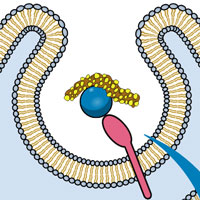

Шерстистый мамонт стал своего рода результатом эволюции хоботных в холодных высокоширотных условиях открытых травянистых ландшафтов и, как вид, появился в середине плейстоценовой эпохи (примерно 700 000 лет назад) в Северо-Восточной Сибири. Этот зверь приспособился выживать в Заполярье, к северу от 80-й широты, даже в самый разгар ледниковых эпох и приобрел целый ряд особенностей, отличавших его не только от трех современных видов слонов, но и от предшественников из рода Mammuthus. Многие из этих признаков, включая трехслойный шерстяной покров, небольшие уши, короткий хвост и значительные отложения бурого жира, особенно заметные в мамонтовом горбе, хорошо известны по мумифицированным остаткам этого животного. Палеогенетические свидетельства дополнили этот перечень генами, отвечавшими за чувствительность к температурным изменениям и формирование особого гемоглобина с высоким сродством к кислороду. Такой гемоглобин в отличие, скажем, от человеческого или слоновьего быстро насыщается кислородом даже при низкой температуре окружающей среды.

Рис. 2. Реконструкция филогении хоботных по данным полногеномного анализа. Серым цветом обозначен геном мастодонта, пурпурным — геномы африканского саванного слона, зеленым — индийского слона, красным — шерстистого мамонта (синими точками помечены геномы с перекрытием от 2,3 до 4,1 раз, зелеными — более 10,4 раз; см. Coverage). Изображение из обсуждаемой статьи в Current Biology

В новой статье, опубликованной в Current Biology, большой коллектив авторов во главе с Давидом Диесом-дель-Молиной (David Díez-del-Molino) из Центра палеогенетики в Стокгольме к данным по палеогенетике мамонта, накопленным за прошедшие без малого 30 лет, добавил множество интереснейших деталей. В исследовании принимали участие также Алексей Тихонов (ЗИН РАН), Глеб Данилов (Музей антропологии и этнографии им. Петра Великого (Кунсткамера) РАН), Сергей Вартанян (Северо-восточный комплексный научно-исследовательский институт им. Н. А. Шило ДВО РАН), Павел Никольский (Геологический институт РАН) и Альберт Протопопов и Валерий Плотников (Академия наук Республики Саха (Якутия)). Теперь в палеогенетическую «копилку» мамонта внесены данные по 23 особям, обитавшим в Сибири с середины плейстоценовой эпохи (древнейший представитель этого вида с реки Большой Чукочьей на северо-востоке Якутии) вплоть до начала голоценовой. Все это сравнивалось с 28 геномами двух из трех современных видов слонов. Это сравнение позволило понять, что геном шерстистого мамонта формировался в три этапа: его часть, сближающая с его сестринским видом — индийским слоном, сложилась более 700 000 лет назад, многие уникальные гены появились позднее уже в Сибири, а последние генетические изменения случились около 50 000 лет назад — на пике последнего оледенения.

Всего у шерстистого мамонта выявлено 3097 генов, содержащих повышенное число фиксированных несинонимических мутаций, то есть таких, которые приводят к замене в белке аминокислотного остатка и, по сути, являются необратимыми. Эти гены отвечают за изменения волосяного покрова и кожи, обмен веществ, репарацию повреждений ДНК, иммунные ответы и в целом за функционирование и организацию клеток некоторых тканей.

Рис. 3. Наиболее важные особенности шерстистого мамонта, развившиеся у него как приспособления к холодному климату открытых пространств. Черным показан силуэт индийского слона, белым — мамонта (ниже — кончик хобота и строение волосяного стержня того и другого): мамонт выделяется более мощными бивнями, густым волосяным покровом и жировым горбом. Справа — пластинчатый щечный зуб мамонта (сбоку и сверху) и укороченный хвост-клапан заднепроходного отверстия. Внизу — скелет мамонта с реконструированным трехслойным шерстяным покровом, пальцевидным отростком хобота и муфтой — кожной складкой, где животное могло его прятать в стужу. Рисунок © Алина Коноваленко

Например, среди генов, влияющих на развитие волосяного покрова, были AHNAK2, связанный с формированием волосяных луковиц, и LYST, который у белого медведя способствует обесцвечиванию шерсти. Разные вариации этого гена создавали многообразие окрасок мамонта, что заметно и по цвету волос разных особей. Мутации в генах DSP, TP63, VPS13B, AFF4 и SPINK5 могли привести к проявлению известных у человека синдромов Рэппа–Ходжкина (жесткие, медленно растущие и не расчесываемые волосы), Коэна (толстые и густые волосы) и Карвахаль (шерстисто-курчавые волосы и чрезмерное утолщение кожи на ладонях и ступнях). У человека подобные явления, даже если они ограничиваются изменениями волосяного покрова, далеко не всегда благоприятно сказываются на здоровье. Однако мамонту жесткие густые и курчавые волосы, скорее, были во благо.

Изменения в генах метаболизма жирных кислот, таких как ACADM, UCP1 и TET1, были важны для быстрого усвоения среднецепочечных жирных кислот, деметилирования ДНК и повышения устойчивости к раковым заболеваниям, а также для формирования запасов бурого жира, легко расщепляемого при наступлении голодных времен. Также TET1 мог отвечать за усиление митохондриального дыхания в бурой жировой ткани, повышающего холодоустойчивость. Кроме того, у мамонта наблюдаются мутации гена FASN, сходные с таковыми у северного оленя и пингвина Адели и, опять же, способствующие отложению жировой ткани. Эти изменения показывают, что в одних и тех же условиях у весьма разных видов накапливаются сходные мутации, опосредованные влиянием внешней среды.

В комплексе генов, регулирующих метаболизм сахаров, отмечаются мутации VСAN, что могло повлечь ускоренный синтез гликозаминогликанов. Эти полисахариды, являясь значимым компонентом межклеточного матрикса, важны для формирования костных, хрящевых и покровных тканей. А изменения гена PDZD2 указывают на усиление взаимосвязи процессов питания, формирования жиров и выделения тепла.

Для иммунной системы мамонта, вероятно, важны стали мутации CD1D. Этот ген кодирует антигены для клеток Т-хелперов, которые участвуют в борьбе с внешними патогенами, включая паразитических червей.

К наиболее измененным генам относится также BRCA1 и BRCA2 (19 мутаций), играющие важную роль в восстановлении ДНК и в противостоянии раковым заболеваниям. Эти мутации проявляются у индийского слона и для мамонта, видимо, являются унаследованными.

Существенные мутации затронули ген SCN10A, что, вероятно, привело к усилению кодирования белков, поддерживающих разность потенциалов на внешней и внутренней стороне клеточной мембраны (потенциал-зависимые натриевые каналы). Эти элементы восприимчивы к боли, но также и к сильному холоду. Вместе с комплексом генов TRP, изменения которого уже были установлены у мамонта, этот часть генома отвечала за восприятие малейших колебаний температуры среды.

Рис. 4. Время генных мутаций в истории шерстистого мамонта. Слева показана группа генов, мутировавших ко времени появления этого вида (более 700 000 лет назад), справа — группа генов, накопивших изменения позднее. Сверху вниз показаны силуэты шерстистого мамонта (бордовый; красный — ранняя форма этого вида), индийского (зеленый) и африканского саванного слонов (пурпурный). Вертикальные линии отмечают время существования первых мамонтов, найденных на реке Большая Чукочья (700 000 лет назад), и последних — на материке (10 000 лет назад) и на острове Врангеля (4000 лет назад). Изображение из обсуждаемой статьи в Current Biology

Изменения генотипа мамонта затронули и ряд генов, связанных с работой мозга (включая формирование синапсов), зрительным восприятием и слухом, а также с формированием потовых желез (в сторону их утраты). Получается, что мамонт был менее пахучим, чем слоны.

Уже у индивида с реки Большой Чукочьей, которому 700 000 лет, наблюдается 91,7% фиксированных несинонимических мутаций, которые характерны для большинства особей шерстистого мамонта. Лишь 8,3% таких изменений были обретены этими слонами позднее. Среди последних — ген FLG, экспрессия которого, как показано на мышах, приводит к уменьшению ушных раковин. За этот временной интервал также продолжали накапливаться мутации в генах, регулирующих особенности шерстяного покрова, например усиление волосяных стержней. Некоторые из последних изменений генотипа способствовали уменьшению размера тела шерстистого мамонта по сравнению с предковыми видами.

В дальнейшем исследователи предполагают выяснить, как менялся генотип шерстистого мамонта в зависимости от крупных температурных скачков, свойственных ледниковому периоду (какие генетические изменения были еще обратимыми, а какие — уже нет). Кроме того, насчитывается десяток достаточно сильно измененных генов, функция которых пока совершенно не ясна.

Источник: David Díez-del-Molino, Marianne Dehasque, J. Camilo Chacón-Duque, Patrícia Pečnerová, Alexei Tikhonov, Albert Protopopov, Valeri Plotnikov, Foteini Kanellidou, Pavel Nikolskiy, Peter Mortensen, Gleb K. Danilov, Sergey Vartanyan, M. Thomas P. Gilbert, Adrian M. Lister, Peter D. Heintzman, Tom van der Valk and Love Dalén. Genomics of adaptive evolution in the woolly mammoth // Current Biology. 2023. DOI: 10.1016/j.cub.2023.03.084.

Андрей Журавлев

-

Кювье. Жорж. Он же Гога, Георгий и т.п. "Известен по работам в области сравнительной анатомии: он не только исследовал строение множества животных, но и установил ряд весьма ценных теоретических взглядов; таков особенно выясненный им закон соотношения органов..."УСТАНОВИЛ.... как? когда и чем? "Теоретических взглядов...." (вымыслов, домыслов?). И тут же "выясненный закон соотношения органов". Закон - это гипотеза имеющая доказательства. У Кювье их нет. Доказательств.

"Исследователи" ПРЕДПОЛАГАЮТ выяснить, как изменился генотип мамонта от крупных температурных скачков. Эти "t-скачки" где-то как-то кем-то зафиксированы или придуманы?-

Зафиксированы, зафиксированы, не волнуйтесь. Гляньте температурные графики оледенения. Многими методами согласованно подтверждённые.

И Кювье не трогайте грязными руками, пожалуйста. Для своего времени был очень умный и ценный дядечка. И конструктивные теоретические взгляды он именно что _установил_, то есть, сделал общепринятыми, заместо царившего в то время представления о непредсказуемости всего сущего и ламаркистской манеры всё на свете классифицировать на основе каких-то случайно выбранных из списка признаков.-

Сделал общепринятыми? Это чем же он сделал? Добрым словом не иначе. Может экспириенс провел какой-нить? Не? Ох уж эти сказочники! Как на подбор все. Грязными руками люди ищут не только повод с доводом, но и частичку правды. Так что не Тебе судить о моей чистоплотности. Когда на географические карты было нанесено озеро Иссыкуль?

-

То, как вы пишете название бедного озера Иссык-Куль доказывает, что то ли руки, то ли помыслы у вас явно не чисты. А работа Кювье по популяризации своих взглядов была проста: он писал книги, которые за неимением Интернета были тогда основным источником знаний, а также много лет преподавал в нескольких учебных заведениях, что позволило ему вырастить целое поколение единомышленников, да и в принципе учёных, использующих его методологию в своих исследованиях.

-

-

-

1. жировые железы, смазывающие волосы жиром и продовращающие их намокание и замерзание;

2. поднимающие волосы мышцы, служащие для увеличения воздушной прослойки;

3. плотность подшерстка была достаточно низкая, а сами его волосы толстые.

Отсутствие этих "приспособлений" к холоду указывает на то, что мамонты не были приспособлены условиям севера, а являлись кочующими животными, как современные слоны. Подкожный жир - не показатель приспособленности к холоду, а всего лишь индикатор достаточности пищи. У некоторых южных животных подкожный жир бывает намного толще. Жировой горб - это вообще не про холод. В остатке густая шерсть, но лишь ее недостаточно для выживания в северных снегах. Кроме того, на их бивнях не обнаружено потертостей, характерных для добывания пищи из-под снега. Но кого эти давно известные факты волнуют? Эти высшие растительноядные исчезли странным образом и при странных обстоятельствах, поэтому ученым удобно вытаскивать на свет одни факты и пропускать другие, неудобные.

Николай Верещагин - это советский палеонтолог, а не российский. Кстати, в одной из своих книг, в связи со странной находкой среди мамонтовых костей, он в шутку намекнул на причину вымирания высших растительноядных и высших хищников . Об этом же намекал и Платон в "Тимее" и рассказывают Египетские мифы.

Последние новости

См. также

Рис. 1. Сибирские мамонты. Рисунок © Алина Коноваленко