Ихтиозавр со Шпицбергена плавал лучше, чем ему полагалось по возрасту

Ихтиозавры были первыми рептилиями, в совершенстве приспособившимися к жизни в морской стихии. В течение 160 миллионов лет — с начала триаса (~250 млн лет назад) по середину мела (~94 млн лет назад) — они населяли океаны по всему миру. Однако ранние этапы их эволюционной истории остаются по большей части загадкой. Считается, что ихтиозавры возникли довольно быстро после массового пермо-триасового вымирания (252 млн лет назад). Но как и с какой скоростью шел процесс адаптации рептилий к водной жизни? Известно, что уже 246 млн лет назад в морях плавали полностью водные ихтиозавры. Основываясь на ископаемых находках, ученые полагали, что самые ранние представители этой группы, жившие около 248 млн лет назад и напоминавшие крокодилов, были способны жить и в воде, и на суше. Но в 2014 году на арктическом острове Шпицберген палеонтологи обнаружили кости древнейшего ихтиозавра возрастом около 250 млн лет. После нескольких лет работы с ними ученые опубликовали статью с однозначным выводом: судя по строению позвонков, он уже приспособился к существованию в открытом море. Вероятно, начало эволюции ихтиозавров придется отодвинуть еще дальше вглубь веков.

О ранних этапах эволюции ихтиозавров (Ichthyosauria, «рыбоящеры») — крайне успешной группы мезозойских морских рептилий, заселявших океаны от полюса до экватора и в совершенстве адаптировавшихся к жизни в воде, — ученые ведут споры до сих пор. Больше всего вопросов у исследователей вызывает само происхождение «рыбоящеров» (R. Motani et al., 1998. Ichthyosaurian relationships illuminated by new primitive skeletons from Japan). Считалось, что ихтиозавры появились в течение первых миллионов лет после массового пермо-триасового вымирания, «расчистившего» морские экосистемы, и что они стремительно приспособились к жизни в воде. Все окаменелости древнейших представителей этой группы, живших около 246 миллионов лет назад, уже принадлежат полностью морским животным (C. Xiaohong et al., 2013. A New Triassic Primitive Ichthyosaur from Yuanan, South China).

Ранее ученые полагали, что эти животные могли произойти от полуводных хубэйзухий (Hupehsuchia, «крокодилы из провинции Хубэй»; см. картинку дня Беззубый дракон), подобных карторинху (Cartorhynchus lenticarpus), найденному в Китае и жившему около 248 миллионов лет назад (R. Motani et al., 2014. A basal ichthyosauriform with a short snout from the Lower Triassic of China). Это животное напоминало ящерицу и плавало, изгибая сорокасантиметровое туловище из стороны в сторону, а его ласты могли подгибаться, что теоретически позволяло карторинху передвигаться по суше. У более крупного родственника и современника карторинха, склерокорма (Sclerocormus parviceps), выраставшего до полутора метров в длину, наблюдались те же черты строения, так что подобные им рептилии, полагали исследователи, должны были дать начало всему разнообразию мезозойских ихтиозавров.

Пара склерокормов в естественной среде обитания. Считалось, что именно так должны были выглядеть ранние ихтиозавры — до того, как они полностью адаптировались к жизни в море. Рисунок © Николай Зверьков с сайта ecoevocommunity.nature.com

Однако теперь у выстроенной эволюционной цепочки, ведущей от неизвестных сухопутных предков, через полуводных хубэйзухий к полностью водным ихтиозаврам, появилась существенная проблема: возраст. Дело в том, что ранее древнейшие остатки ихтиоптеригий (Ichthyopterygia — группа, к которой относятся ихтиозавры и их ближайшие родственники) находили в одновозрастных или более молодых слоях породы по сравнению с хубэйзухиями, так что датировки сходились: хубэйзухии вполне могли быть предками ихтиозавров. Однако новые окаменелости, найденные в отложениях формации Викингхёгда (Vikinghøgda Formation) в центральной части острова Шпицберген, отодвинули появление полностью водных рептилий еще дальше в прошлое.

В раннем триасе, около 250 миллионов лет назад, на месте нынешних замерзших скал Шпицбергена плескалось мелководное море, в котором жили разнообразные животные: акулы, кистеперые и костные рыбы, ранние аммониты и трематозавры — возможно, единственные амфибии в земной истории, приспособившиеся к жизни в соленой воде (T. M. Scheyer et al., 2014. Early Triassic Marine Biotic Recovery: The Predators' Perspective). Когда морские обитатели погибали, их туши погребались на илистом дне. Сегодня, когда питаемая тающими снегами река размывает аргиллит по своим берегам, на поверхности обнажаются округлые валуны — конкреции, содержащие драгоценные окаменелости.

Во время экспедиции 2014 года ученые собрали большое количество таких конкреций и переправили их для дальнейшего изучения в Музей естественной истории Университета Осло. В числе находок среди остатков рыб и амфибий ученые обнаружили в этих конкрециях 11 сочлененных хвостовых позвонков и 15 неопределенных фрагментов костей раннего ихтиозавра. Любопытно, что эти кости были найдены в породах, слишком древних для первых представителей этих рептилий (ведь хубэйзухии, от которых должны были произойти первые ихтиозавры, жили позже). Авторы провели дополнительный геохимический анализ состава пород, окружавших конкрецию с позвонками, и сравнили его с составом пород более ранних отложений формации Викингхёгда. Но признаков того, что окаменелость могла случайно оказаться в более древних слоях, не обнаружилось.

A — результаты геохимического анализа породы, окружавшей найденные хвостовые позвонки (образец PMO 245.975), в сравнении с породами более поздних отложений, изобилующих остатками ранних ихтиоптеригий (на рисунке показаны результаты анализа методом главных компонент). Видно, что найденный ихтиозавр относится к более древним отложениям самого начала триасового периода, в которых доминируют остатки темноспондильных амфибий. B — модель тела позвонка ихтиозавра, построенная на основании результатов компьютерной томографии. C — поперечный срез позвонка, обратите внимание на плотную губчатую структуру внутренней части кости. Углубление посередине позвонка — хордальный канал. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Неожиданно, строение этих позвонков (например, форма суставных поверхностей, к которым при жизни крепились ребра животного) в точности напоминает строение более поздних ихтиозавров, а не ранних ихтиоптеригий и хубэйзухий вроде карторинха. Судя по размерам позвонков, хвост принадлежал довольно крупному ящеру, длиной около трех метров. При этом внутренняя их часть состоит из губчатой кости, типичной для взрослых ихтиозавров и обеспечивавшей этим рептилиям быстрый рост (поскольку она была губчатой изначально, а не образовывалась в результате резорбции более плотной кости; см. A. Houssaye et al., 2014. A New Look at Ichthyosaur Long Bone Microanatomy and Histology: Implications for Their Adaptation to an Aquatic Life, A. Houssaye et al., 2018. Structural, functional, and physiological signals in ichthyosaur vertebral centrum microanatomy and histology). Как следствие, авторы предполагают, что этот ихтиозавр обладал повышенным уровнем метаболизма. Также, поскольку губчатая кость позвонков не подходит для наземного образа жизни, можно с уверенностью судить, что трехметровый ихтиозавр из отложений Шпицбергена был полностью морским животным, никогда не выбиравшимся на сушу.

Иными словами, уже через два миллиона лет после Великого вымирания в северных водах Мирового океана (в раннем триасе Шпицберген, как и сегодня, находился близко к Северному полюсу, но в те времена климат там был существенно мягче, чем сегодня) уже жили полностью водные рептилии, чье происхождение теперь отодвигается дальше в прошлое — в пермский период. Новая находка, возможно, приведет к пересмотру эволюционной истории ихтиозавров: теперь, вероятно, придется считать, что морские рептилии не возникли в раннем триасе, воспользовавшись широким спектром освободившихся после вымирания экологических ниш, а успешно пережили самое масштабное исчезновение видов в истории нашей планеты, после чего успешно начали осваивать жизнь в глубоких водах.

Источник: B. P. Kear, V. S. Engelschiøn, Ø. Hammer, A. J. Roberts, J. H. Hurum. Earliest Triassic ichthyosaur fossils push back oceanic reptile origins // Current Biology. 2023. DOI: 10.1016/j.cub.2022.12.053.

Анна Новиковская

Правильно перевести на русский Викингхëгда: перечеркнутое норвежское "ø" читается как "ë". " Высотка викингов" в буквальном переводе.

"Когда морские обитатели погибали, их туши погребались на илистом дне, где покрывались известковыми отложениями и сохранялись в толще известняка."

На Викингхëгде нигде нет толщ известняка. Фантазируете, Анна.))

"Сегодня, когда питаемая тающими снегами река размывает аргиллит по своим берегам" — тут вы пишете верно, аргиллит не известняк. Откуда у вас появились толщи известняка?)

"на поверхности обнажаются округлые валуны — конкреции, содержащие драгоценные окаменелости". Если это конкреции, то это не валуны.

-

Спасибо, Николай, за замечания! К сожалению, оригинальная статья коротка до обидного, так что дополнительную информацию пришлось искать на других сайтах и в других статьях, где, видимо, не везде она была достоверна.

-

Вам спасибо за статью, Анна! Интересная формация эта, кстати. Там три больших пачки, из них основная костеносная одна. И вот этот товарищ Бенджамин Кир, который вождь авторского коллектива статьи-источника, он лет пятнадцать там копает и собирает материал. А может, и больше. Ещё до описываемого вами сбора конкреций в 2014 году он там за много лет прокопал все обнажения, которые смог. Году в 2012 у него уже выходили работы по тамошним ихтиоптеригиям, причём не просто банальные описательные, а "Триасовые скопления ихтиоптеригий архипелага Шпицберген: переоценка таксономии и распространения". Обратите внимание, как он уже тогда ставил вопрос. А позже, естественно, собирал дальнейшие обоснования для своей позиции. Может, где-то что-то и подгоняет, так бывает в науке. Я досконально не вникал в структуру позвонка, и насколько его выводы уже в сегодняшней работе непоколебимы и безварианты. Посмотрим, как воспримет научное сообщество. Но сильно в штыки вряд ли, вот только такого материала надо побольше, статистически значимое количество. Один позвонок маловато все же. Датировки могут быть ошибочными. Раз он там копает много лет, то может и нароет побольше. Посмотрим, что дальше преподнесёт. Так то интересная интрига, конечно. Но глобальные выводы по одному позвонку делать рано. Заявить - да; это рационально. Теперь надо подтвердить достаточной статистикой материала.

А по составу отложений там аргиллиты и песчаники в основном. Аргиллиты то есть как бы глинистые сланцы, не карбонатная порода. Ну и песчаники тоже. Обычные мутьевые осадки небольших глубин, порядка 200-400 м. Карбонатов нет, потому что для ракушечников и кораллов это глубоковато уже, им сто метров глубины надо и меньше; а для тонких карбонатных осадков нужны средние глубины в 1-2 км. А пески для песчаников - как раз первые сотни метров глубины. Карбонаты там есть но немного, вот эти карбонатные оболочки конкреций, это да. Но не толщи известняков. Доломитовые прослойки до метра, но это наполовину магниевые замещения, а не карбонаты-известняки. Ну вот как-то так примерно с тамошними карбонатами)

Да, и почему конкреций не валуны) в геологии валуном называется окатанный камень крупного размера. То есть получивший свою округлую форму за счёт внешнего обычно механического воздействия, эрозии: обкатка в руслах, ледником, в моренах, и тп. А конкреция округлую форму получила за счёт своего роста, развития. Не потому, что её скруглила внешняя обработка. Поэтому конкреция - это не валун. )

-

Последние новости

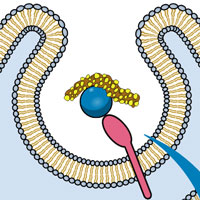

Реконструкция внешнего вида древнейшего ихтиозавра, жившего 250 млн лет назад в районе Шпицбергена. Его остатки были найдены вместе с окаменелостями аммонитов, костных и хрящевых рыб, а также амфибий-темноспондилов. Поскольку ихтиозавры уже на заре своей эволюции заняли место на вершине пищевой пирамиды, все эти животные могли входить в их рацион. Рисунок © Esther van Hulsen с сайта phys.org