Экосистемы современного типа сформировались в триасовом периоде

Пермо-триасовое вымирание было самым жестоким из постигших земную жизнь вымираний за всю ее долгую историю: по некоторым оценкам всего за несколько десятков тысяч лет вымерло 57% семейств и более 80% родов позвоночных. Старые палеозойские экосистемы оказались полностью разрушены, после чего, казалось бы, предстоял долгий и кропотливый процесс восстановления жизни на планете. По крайней мере, так считалось ранее. В недавнем обзоре, соавтором которого стал известный палеонтолог Майкл Бентон, однако, отстаивается другая точка зрения, согласно которой всего за пару десятков миллионов лет мир сумел полностью оправиться. Более того, жестокая встряска, устроенная массовым вымиранием, словно бы разбудила дремавшие в животных эволюционные силы, и в течение всего триасового периода шло стремительное усовершенствование способов передвижения и скорости обмена веществ, из-за чего в конце концов появились первые теплокровных виды, а экосистемы обрели практически современный вид.

В 1841 году английский геолог Джон Филипс разделил фанерозойский эон на три эры — палеозойскую, мезозойскую и кайнозойскую. Уже тогда он обратил внимание, что каждая из этих эр характеризовалась очень разным составом флоры и фауны. Действительно, даже человек, имеющий весьма смутные представления о геологии, не сможет не заметить, как, скажем, 66 миллионов лет назад сообщества рептилий сменились царством птиц и млекопитающих, а хвойные деревья уступили первое место по численности широколиственным.

Похожим образом проводится граница и между пермью и триасом — на стыке этих периодов произошло самое жестокое вымирание в истории планеты — пермо-триасовое, или, как его еще называют, Великое Вымирание. Всего за шестьдесят тысяч лет более 95% всех морских и около 70% всех наземных видов позвоночных исчезли с лица Земли, что привело к резкой смене доминирующих форм жизни (S. D. Burgess et al., 2014. High-precision timeline for Earth’s most severe extinction). Если, скажем, в палеозойских морях чаще всего встречались брахиоподы, головоногие моллюски, трилобиты, пластиножаберные и примитивные лучеперые рыбы, то в мезозое морская фауна приняла более современный облик, выведя на первое место двустворчатых моллюсков, высших раков, лучеперых рыб и четвероногих, вторично вернувшихся в водную среду обитания (R. K. Bambach et al., 2002. Anatomical and ecological constraints on Phanerozoic animal diversity in the marine realm). Также намного больше стало свободноплавающих видов по отношению к ведущим прикрепленный образ жизни, а предпочитаемый способ питания морских животных сместился в сторону хищничества.

В триасе четвероногие вернулись в океан, после чего больше не покидали его соленые воды: сперва в морях плавали исключительно рептилии, позже к ним присоединились птицы и млекопитающие. Рисунок © Mark Witton из статьи R. J. Butler et al., 2019. Description and phylogenetic placement of a new marine species of phytosaur (Archosauriformes: Phytosauria) from the Late Triassic of Austria

Впрочем, не только массовое вымирание повлияло на жизнь в триасовом периоде: вероятно, большую роль сыграло и так называемое Карнийское плювиальное событие. Оно произошло 233–232 млн лет назад и было спровоцировано массовыми вулканическими извержениями в западной части современной Канады. Извержения привели к резкому глобальному потеплению, особенно ощутимому в тропических широтах, выпадению кислотных дождей и очередным изменениям в составе флоры и фауны на суше и в океане.

В течение миллиона лет продолжающиеся извержения повышали температуру атмосферы и вызывали массовые осадки на суше, однако, после того как вулканы успокоились, климат вновь стал сухим, что привело к глобальной перестройке земных экосистем (G. Roghi et al., 2010. Palynological correlation of Carnian humid pulses throughout western Tethys). В море живые организмы приспосабливались к изменившемуся химическому составу воды, увеличивая разнообразие и экспериментируя с новыми способами нападения и защиты (J. Dal Corso et al., 2020. Extinction and dawn of the modern world in the Carnian (Late Triassic)). Например, двустворчатые моллюски «научились» намертво прикреплять свои раковины к твердому субстрату, как это делают нынешние хамиды. На суше же активно эволюционировали первые динозавры: хотя их предки, вероятно, появились еще в раннем триасе, активно наращивать разнообразие и занимать экологически значимые позиции «ужасные ящеры» начали только после Карнийского плювиального события.

Первые динозавры были великолепно приспособлены к выживанию в условиях пустынного климата благодаря своей способности быстро передвигаться на двух задних лапах — это позволяло им покрывать большие дистанции в поисках воды и пищи. Рисунок из книги Даррена Нэйша и Пола Барретта Динозавры: 150 000 000 лет господства на Земле

Ранее исследователи полагали, что восстановление земных экосистем после пермо-триасового вымирания заняло длительный период времени, а окончательная перестройка произошла уже в среднем или даже позднем мезозое (G. J. Vermeij et al., 1981. Predation Through Geological Time: Evidence from Gastropod Shell Repair). Однако в последние годы появляется все больше данных о том, что уже в триасовом периоде жизнь переживала один из самых плодотворных эпизодов в своей истории, и живые существа становились все многочисленнее и разнообразнее (P. R. Bown, 2005. Calcareous nannoplankton evolution: a tale of two oceans; G. J. Vermeij, 2008. Escalation and its role in Jurassic biotic history; M. Hautmann et al., 2017. Geologically oldest oysters were epizoans on Early Triassic ammonoids; J. Dal Corso et al., 2020. Extinction and dawn of the modern world in the Carnian (Late Triassic)).

Проанализировав данные за последние пятьдесят лет изучения восстановления и развития жизни в триасовом периоде, английский палеонтолог Майкл Бентон (Michael Benton), известный своими работами по триасовым рептилиям и массовым вымираниям, и китайский палеонтолог Фэйсян У (Feixiang Wu) пришли к выводу, что триас был революционным временем для жизни на нашей планете, и большинство событий, которые привели к формированию современных экосистем, произошли именно тогда.

Именно в среднем и позднем триасе на Земле появились стремительные рыбы-охотники (см. Saurichtys), напоминающие нынешних щук и сарганов, и возникли первые аналоги (но не родственники) современных летучих рыб. Бурный взрыв переживали в триасе и четвероногие, что особенно хорошо заметно на примере морских ихтиозавров, которые уже в течение пяти миллионов лет после массового пермо-триасового вымирания широко диверсифицировались (за это время образовалось около трех десятков новых родов; P. M. Sander et al., 2021. Early giant reveals faster evolution of large body size in ichthyosaurs than in cetaceans) и достигли внушительных габаритов — до 17 метров в длину (В конце триасового периода в швейцарских Альпах плавали зубастые ихтиозавры-гиганты, «Элементы», 04.05.2022). Предполагается, что увеличение размеров тела способствовало формированию у этих ящеров теплокровности (Ихтиозавры и плезиозавры, по-видимому, были теплокровными, «Элементы», 16.06.2010), что обеспечивало им эволюционное преимущество в сравнении с более примитивными холоднокровными собратьями — например, плакодонтами.

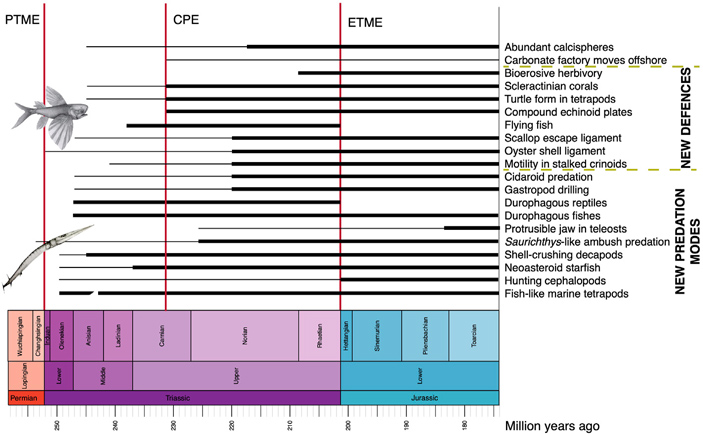

Хронология появления новых стратегий защиты и нападения среди морских животных: толстыми черными линиями отмечено время массового распространения соответствующих окаменелостей, тонкими серыми — приблизительное время их появления, установленное с помощью филогенетического анализа или по редким окаменелостям. Условные обозначения: PTME — массовое пермско-триасовое вымирание, CPE — карнийское плювиальное событие, ETME — массовое триасово-юрское вымирание. Рисунок из обсуждаемой статьи в Frontiers in Earth Science

Наземные рептилии тоже двигались прямым курсом к поддержанию постоянной температуры тела, совершенствуя для этого способ передвижения. Если в пермский период большая часть сухопутных позвоночных имела «ящеричью» постановку конечностей, при которой локти и колени торчат по бокам туловища, то в триасе в двух эволюционных линиях, млекопитающих и птиц, независимо произошло полное подведение конечностей под туловище. В результате не только увеличилась скорость передвижения, но и возросла выносливость: из-за изгибания туловища во время ходьбы, попеременно сдавливающего легкие, позвоночные с расставленной постановкой конечностей (например, ящерицы и саламандры) могут либо бежать, либо дышать, тогда как птицы и млекопитающие могут делать и то, и другое (D. R. Carrier, 2016. The evolution of locomotor stamina in tetrapods: circumventing a mechanical constraint).

В отличие от крокодилоподобного фитозавра с расставленной постановкой конечностей, родственники млекопитающих, такие как эти лисовиции, чьи конечности находились прямо под телом, были намного проворнее на суше несмотря на солидные габариты. Рисунок © Ntvtiko с сайта deviantart.com

Параллельно с появлением более совершенного способа передвижения происходило образование внешних изолирующих покровов: шерсть у предков млекопитающих, вероятно, появилась еще в конце пермского периода, а вот первые перья должны были быть как минимум у последнего общего предка динозавров и птерозавров (У птерозавров все-таки были перья, но не для полета, а для красоты, «Элементы», 26.04.2022). Наиболее вероятной причиной появления таких покровов является формирование теплокровности у наземных позвоночных, то есть в триасе среди животных нашей планеты появились по-настоящему шустрые, активные виды, не уступающие в этом отношении современным птицам и млекопитающим.

Наконец, еще одним свидетельством ускорения обмена веществ триасовых наземных позвоночных является строение их костей. Именно в костях триасовых рептилий-архозавров и предков млекопитающих ученые обнаружили фиброламеллярную ткань, изобилующую сосудистыми каналами, через которые при жизни проходили сосуды и нервы (J. Botha-Brink et al., 2018. Osteohistology of Late Triassic prozostrodontian cynodonts from Brazil). Эта ткань встречается только в организмах теплокровных животных, отличающихся высокими темпами роста, и чем больше в ней каналов, тем интенсивнее снабжалась кровью ткань животного. По этому показателю триасовые предки птиц и млекопитающих почти не различались, то есть обе эволюционные линии независимо шли к появлению настоящей эндотермии.

Развитие теплокровности среди предков птиц и млекопитающих. Оценивалась скорость метаболизма в покое (resting metabolic rate, RMR) на основании таких показателей строения костей, как размер и плотность сосудистых каналов, а также плотность, форма и площадь остеоцитов самой кости, которые сравнивались с показателями современных животных. Рисунок из обсуждаемой статьи в Frontiers in Earth Science

Проанализировав литературные данные и особенно много внимания уделив последним находкам ранне– и среднетриасовых морских животных в Китае (например, среднетриасовой фауне Лопин, см. S. Hu et al., 2010. The Luoping biota: exceptional preservation, and new evidence on the Triassic recovery from end-Permian mass extinction), Бентон и У пришли к выводу, что полная перестройка земных экосистем произошла именно в триасовый период, и нашей планете потребовалось всего двадцать миллионов лет, чтобы не только восстановиться после Великого Вымирания, но и намного увеличить разнообразие жизни. Хотя, по мнению Майкла Бентона, эти идеи и не новы, они подчеркивают важность такого события, как массовое вымирание: несмотря на то, что эти события приводят к гибели миллиардов живых существ, у выживших появляются великолепные шансы не только занять доминирующее положение в новой экосистеме, но и полностью перестроить мир.

Триас был именно таким революционным временем для жизни на Земле: отжившие свое экосистемы палеозойской эры сменились сообществами современного типа. Великое Вымирание словно бы разбудило мир от затянувшейся дремы, и теперь не только размеры имели решающее значение. Чтобы выжить, животным приходилось постоянно становиться все быстрее и умнее, и в конечном итоге это привело к формированию млекопитающих, приматов, а под занавес истории — и нас самих.

Источник: M. J. Benton, F. Wu. Triassic Revolution // Frontiers in Earth Science. 2022. DOI: 10.3389/feart.2022.899541.

Анна Новиковская

-

"Бурный взрыв переживали в триасе и наземные четвероногие, что особенно хорошо заметно на примере морских ихтиозавров" - тут я не совсем понял: наземные на примере морских?

При этом, например, ключевое отличие кайнозойских (и меловых) экосистем - наличие трав - вообще не упоминается. Но системы "современного типа", ага :)

-

есть такой вид статей в журналах - обзор, как правило его читают специалисты и им не нужно все разжевывать, нужно в одно место собрать накопившиеся данные, вот как обзор это хорошая статья, но для не специалиста ничего не будет понятно, так как он не видит всей картины.

-

"есть такой вид статей в журналах - обзор, как правило его читают специалисты и им не нужно все разжевывать, нужно в одно место собрать накопившиеся данные, вот как обзор это хорошая статья, но для не специалиста ничего не будет понятно, так как он не видит всей картины."

Все наоборот. Не специалистам проще понять, что написано в статье, потому, что они не обременены стереотипами. А специалисты видят только часть картины в узких рамках стереотипов.

Например, эволюционные процессы описанные в данном обзоре хорошо объясняются и предсказывались сразу тремя моими гипотезами, связанными с процессами в эволюции. Гипотезой, которая описывает закономерность, которую наглядно можно выразить в виде пирамиды структурной сложности, Гипотезой этапов развития живой материи и Гипотезой синхронизации этапов развития живых организмов. В отношении этих гипотез много здесь писал. В тоже время готов еще раз подискутировать.

Последняя дискуссия была в комментариях к статье

"Cамый быстрый метаболизм был у ящеротазовых динозавров и птерозавров"

https://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433973 с читателями Dik и КААВ

Необходимо отметить что обсуждаемая статья написана понятным для неспециалистов языком. А если специалисты поддержат дискуссию, которую предложил, близкую к теме обсуждаемой статьи, читать Элементы будет интереснее.-

Не специалистам проще понять

потому, что они не обременены стереотипами

К сожалению не специалисты не обременены и знаниями, так что выводы которые смогут сделать будут чаще всего далеки от реальности.Последняя дискуссия была в комментариях к статье

судя по комментариям участвовавшие в дискуссии не имели биологического образования?

-

-

Последние новости

Двести пятьдесят два миллиона лет назад, на рубеже пермского и триасового периодов, почти вся жизнь на нашей планете вымерла, и новые экосистемы формировались практически «с нуля». Одной из немногих групп животных, переживших пермо-триасовое вымирание, оказались изображенные на этом рисунке листрозавры (Lystrosaurus). Рисунок © Julio Lacerda с сайта eartharchives.org