Живорождение у змей было уже 47 млн лет назад

Абсолютное большинство млекопитающих (за вычетом представителей отряда однопроходных) производят на свет полностью сформировавшихся детенышей. Некоторые современные рептилии тоже являются живородящими, а не яйцекладущими — больше всего таких видов среди змей. Однако до сих пор было найдено мало свидетельств живорождения у ископаемых рептилий, и ученые не знали, когда именно змеи приобрели эту способность. Теперь им наконец удалось частично ответить на этот вопрос благодаря уникальной находке самки месселофиса (Messelophis variatus), в теле которой сохранились остатки двух неродившихся детенышей. Сейчас живорождение встречается преимущественно у рептилий, обитающих в прохладных регионах планеты, но месселофисы жили на Земле 47 миллионов лет назад, в условиях теплого «парникового» климата, так что, по-видимому, эта особенность сформировалась у змей не в ответ на глобальное похолодание, как считалось ранее.

Живорождение широко распространено у современных чешуйчатых (это отряд рептилий, в который входят ящерицы и змеи), а вот у крокодилов и черепах не встречается вовсе. Причина тому — различия в строении скорлупы: у чешуйчатых яйца нередко мягкие, покрытые кожистой оболочкой, тогда как у черепах, крокодилов и современных динозавров (то есть птиц) они заключены в прочную кальциевую скорлупу. Обеспечивая развивающемуся зародышу защиту от высыхания, твердая скорлупа одновременно лишает его возможности задержаться в яйцеводе матери и «подключиться» к ее кровеносной системе, которая обеспечит ему дыхание (в случае яйцеживорождения, как у удавов) и питание (в случае настоящего живорождения, как у морских змей).

Полностью отказаться от кальциевой скорлупы невозможно: скажем, у крокодилов и кур развивающийся эмбрион использует скорлупу как источник кальция для построения скелета, тогда как змеи и ящерицы обходятся запасом кальция в желтке. Также немаловажна такая особенность некоторых видов рептилий как температурное определение пола: например, у крокодилов нахождение развивающихся эмбрионов в теле матери означало бы, что на свет появлялись бы только самцы или только самки, что рано или поздно привело бы к вымиранию вида.

Желтобрюхий трехпалый сцинк (Saiphos equalis) — единственная известная рептилия на Земле, которая может одновременно отложить яйца и родить пару живых детенышей (M. K. Laird et al., 2019. Facultative oviparity in a viviparous skink (Saiphos equalis)). Фото © Shane Black с сайта flickr.com

В процессе эволюции живорождение у чешуйчатых возникало неоднократно (D. C. Blackburn, 1985. Evolutionary Origins of Viviparity in the Reptilia). Тем не менее, из множества ископаемых видов было найдено только два живородящих: одним из них оказалась морская рептилия карсозавр (Carsosaurus marchesetti), родственная современным варанам и хищным мозазаврам мезозойской эры (M. W. Caldwell, M. S. Y. Lee, 2001. Live birth in Cretaceous marine lizards (mosasauroids)), вторым — примитивная ящерица ябейнозавр (Yabeinosaurus tenuis), приходящаяся отдаленной родней гекконам (Y. Wang, S. E. Evans, 2011. A gravid lizard from the Cretaceous of China and the early history of squamate viviparity). Ни одного признака живорождения у ископаемых змей обнаружено не было, так что ученые не могли сказать, когда же безногие потомки ящериц «научились» производить на свет живых детенышей.

Впрочем, оно и неудивительно: ископаемая летопись змей вообще крайне скудна, во многом из-за хрупкости их костей, а уж про эмбрионы и говорить нечего. Для того, чтобы сохранились настолько изящные окаменелости, требуются совершенно особые условия сохранения (например, в куске янтаря, см. L. Xing et al., 2018. A mid-Cretaceous embryonic-to-neonate snake in amber from Myanmar), поэтому неудивительно, что уникальная находка была сделана не где-нибудь, а в знаменитом на весь мир карьере Мессель в Германии, где в мельчайших подробностях сохранились следы жизни эпохи эоцена, существовавшей 47 миллионов лет назад. В мессельских сланцах уже находили двух спаривающихся черепах, которых даже смерть не смогла оторвать друг от друга (см. картинку дня Окаменелая парочка), или полный скелет змеи, в желудке которой идеально сохранился непереваренный обед (В эоценовых отложениях найдена змея, проглотившая ящерицу с жуком в желудке, «Элементы», 16.09.2016), так что с точки зрения самого местонахождения очередной змеиный скелет, не разорванный на кусочки (как это было, к примеру, со змеей мелового периода, не успевшей отобедать новорожденным динозавром; см. Пасть, пожирающая динозавров), — находка вполне банальная. Вдобавок, змей именно этого вида — земляных удавов месселофисов (Messelophis variatus) — в Месселе было найдено больше всех, так что внимание ученых привлекла лишь одна-единственная деталь окаменелости: крошечные скелетики змей меньшего размера, заключенных в полость чужого тела.

Различных видов змей в Месселе найдено немало. Например, там жил более крупный удав эоконстриктор (Eoconstrictor fischeri), длиной около двух метров, который вполне мог нападать на птенцов гасторниса (Gastornis), крупной нелетающей птицы. Рисунок © Марк Уиттон с сайта obscuredinosaurfacts.com

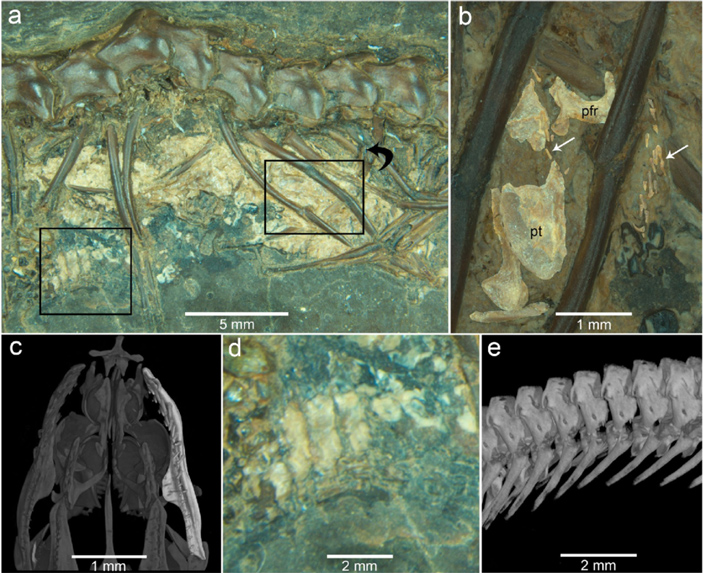

Чтобы изучить находку во всех подробностях, палеонтологи бережно извлекли образец SMF-ME 929 из каменной породы и залили окаменевшие кости эпоксидной смолой; теперь он хранится в коллекции Научно-исследовательского института Зенкенберга во Франкфурте-на-Майне. Большая часть скелета взрослой особи прекрасно сохранилась, и даже от недостающей части скелета сохранился отпечаток в каменной породе (он сохранен и в эпоксидной смоле), что позволило точно определить размеры животного: 47,5 сантиметра от кончика носа до кончика хвоста. Размеры скелетов в полости тела существенно меньше, а некоторые особенности их строения — например, форма зубов и позвонков тела, — указывают на то, что это именно эмбрионы, находящиеся на поздней стадии развития.

Но как же зародыши змеи могли оказаться в теле взрослой особи? Существует два правдоподобных объяснения: либо месселофис разорил чужое гнездо и проглотил яйца с уже готовыми вылупиться змеенышами, либо перед нами — остатки беременной самки. Первое объяснение отметается довольно легко: скелеты эмбрионов расположены в последней трети туловища, далеко позади желудка, в котором проглоченные кости должны были раствориться, и, хотя они сохранились существенно хуже скелета взрослой змеи, на полупереваренные остатки не тянут. Так что с большей вероятностью можно говорить о том, что перед нами — нерожденные детеныши и первый скелет беременной змеи, обнаруженный палеонтологами.

Окаменевшие остатки эмбрионов в теле матери: a — расположение остатков, предположительно, двух детенышей; b — зубы и челюстные кости одного из эмбрионов; c — череп эмбриона радужного удава (Epicrates cenchria) на поздней стадии развития; d — позвонки ископаемого эмбриона; e — позвонки эмбриона радужного удава на поздней стадии развития. Условные обозначения: pfr — префронтальная кость, pt — крыловидная кость. Рисунок из обсуждаемой статьи в The Science of Nature

Что любопытно, в эпоху жизни месселофиса климат на Земле был «парниковым», еще более теплым, чем в предшествующей мезозойской эре, когда сушей правили динозавры (J. C. Zachos et al., 2008. An early Cenozoic perspective on greenhouse warming and carbon-cycle dynamics). Уровень углекислого газа в атмосфере был выше, чем сегодня, равно как и средние температуры, а постоянных ледяных шапок у нашей планеты попросту не было. В то же время ранее ученые полагали, что ключевой причиной возникновения у змей способности к живорождению был прохладный климат, ограничивший возможность откладывать яйца, и было установлено, что предки большинства современных живородящих рептилий отказались от откладывания яиц в течение последних 25 миллионов лет, во время общего похолодания земного климата (A. Feldman et al., 2015. The geography of snake reproductive mode: a global analysis of the evolution of snake viviparity; H. Recknagel et al., 2021. Evolutionary origins of viviparity consistent with palaeoclimate and lineage diversification). Однако находка беременной самки, жившей во времена одного из самых теплых периодов в истории Земли, ставит общепризнанный сценарий возникновения живорождения под вопрос.

Вполне возможно, предполагают авторы обсуждаемого исследования, живорождение не только уберегает развивающиеся зародыши от замерзания, но и обеспечивает им дополнительные преимущества, которые и вынудили тропических змей отказаться от откладывания яиц. Возможно, в болотистом и влажном Месселе времен эоцена живорождений месселофисов уберегало яйца от затопления, или же в условиях изобилия других видов змей позволяло самкам производить на свет немногочисленное, но относительно крупное потомство, которое уже могло в определенной степени за себя постоять.

Радужный удав тоже относится к живородящим змеям: за один раз самка может дать жизнь полутора десяткам детенышей, длина каждого составляет около полуметра!

Напоследок стоит отметить, что месселофисы относятся к семейству тропических змей, которые и сегодня успешно рожают живых детенышей: например, самка кубинского земляного удава (Tropidophis melanurus) может за раз произвести на свет до 10 детенышей. Так что живорождение оказалось крайне полезным не только для морских рептилий, полностью утративших связь с сушей (см. картинку дня Подводные роды ихтиозавра), но и для наземных змей: в частности, земляные удавы «сохраняют верность» этому способу размножения уже на протяжении как минимум пятидесяти миллионов лет.

Источник: M. Chuliver, A. Scanferla, K. T. Smith. Live birth in a 47-million-year-old snake // The Science of Nature. 2022. DOI: 10.1007/s00114-022-01828-3.

Анна Новиковская

-

очередное крайне полезное исследование. Так радостно становится от того, что змеи рожали 47 миллионов лет назад, а не 38.

-

-

Этот itchynail напоминает мне известную свинью, которая считала изучение зведного неба глупым и бесполезным занятием на том лишь основании, что была не способна поднять свое рыло вверх.

-

"Звездное небо" это действительно "предмет изучения" древних философов, которые считали его высшими сферами. Свиньями они считали людей, подобных вам, потерявших смыслы, для которых что вверху бессмысленная материя, что внизу, поэтому какая разница куда вы уткнете рыло, объясните мне?

Я спрашивал, какой смысл в подобном исследовании, а вы меня со свиньей сравнили. Нехорошо.

-

-

-

Последние новости

Самка жившей в эоцене змеи Messelophis variatus с остатками как минимум двух детенышей в утробе. Судя по их положению в последней трети туловища, детеныши были не ее последним обедом, а именно неродившимся потомством. Рисунок из обсуждаемой статьи в The Science of Nature