Чтобы стать грибами, одноклеточные афелиды потеряли подвижность и способность к фагоцитозу

Афелиды — группа одноклеточных эукариот, паразитирующих на водорослях. Их жизненный цикл очень схож с жизненным циклом некоторых грибов, но питаются они при этом посредством фагоцитоза, которой своственнен животным. Российским ученым удалось прочитать полные геномы трех представителей этой загадочной группы. Сравнив его с геномами грибов и других близких к ним протистов, они сделали вывод, что на филогенетическом дереве афелиды находятся в самом близком соседстве с грибами. По всей видимости, предки грибов и афелиды занимали сходную экологическую нишу — были паразитами водорослей. Затем предки грибов потеряли весь комплекс генов фагоцитоза, тогда как у афелид потерян только один ген этого комплекса. От генов, управляющих образованием псевдоподий, и соотвественно, подвижность, грибы избавились позже, когда из их жизненного цикла исчезли зооспоры.

Ученые продолжают разбираться в разнообразии протистов. Их одноклеточная морфология не слишком показательна, зато их генетическое разнообразие колоссально. Протистов принято подразделять на десяток или немного больше супергрупп, одна из которых — заднежгутиковые (Opisthokonta) — включает в себя грибы, животных, различных амеб и еще несколько групп неясной таксономической природы. Одной из таких маленьких, но при этом весьма важных (как минимум для биологов) групп являются афелиды (Aphelida).

«Элементы» пока не рассказывали об этой занятной группе организмов, поэтому стоит немного остановиться на их описании, прежде чем обсуждать новое важное исследование, опубликованное в недавнем выпуске журнала Current Biology.

Жизненный цикл афелид. Циста, прикрепленная к водорослевой клетке (1), сидит на герминальной трубке, по которой клетка паразита выходит из цисты и попадает внутрь клетки хозяина (2). Питается паразит цитоплазмой хозяйской клетки, переваривая ее в пищеварительной вакуоли (коричневое образование на схеме, которое у созревшего плазмодия называют остаточным телом). В ходе роста и деления ядра получается плазмодий (4). В нем образуются клеточные мембраны и, таким образом, формируются зооспоры (5). Они выходят из клетки и, найдя нового хозяина, прикрепляются к нему и инцистируются (6, 7). Рисунок из статьи G. Torruella et al., 2018. Global transcriptome analysis of the aphelid Paraphelidium tribonemae supports the phagotrophic origin of fungi

Афелиды — паразиты пресноводных водорослей. В их жизненном цикле сочетаются стадия внутриклеточного паразитита и расселительная стадия подвижного амебоида со жгутиком. Цисты афелид, одетые в хитиновую оболочку, после прикрепления к водоросли образуют особую коротенькую трубку (так называемая герминальная трубка или трубка проникновения), сквозь которую клетка паразита, проделав в стенке водорослевой клетки отверстие, проникает внутрь. Снаружи остается пустая циста. Внутри клетки хозяина паразит питается ее содержимым. При этом в отличие от грибов, для которых свойственно осмотрофное питание, афелиды практикуют фагоцитоз. Таким способом они съедают цитоплазму клетки хозяина. По мере поглощения содержимого хозяйской клетки, паразит продуцирует множество ядер и наращивает собственный объем. Получается многоядерный плазмодий. Затем в плазмодии формируются клеточные перегородки — это будущие зооспоры. Они вскоре выходят наружу, используя для движения жгутик и/или псевдоподии. От клетки хозяина остается пустая оболочка. Зооспора находит нового хозяина, прикрепляется к нему и образует хитиновую цисту. Циста нужна, вероятно, для поддержания внутреннего давления, которое помогает внедрить клетку паразита через герминальную трубку внутрь водорослевой клетки. Давление внутри цисты создается вакуолью, растущей над амебоидной клеткой.

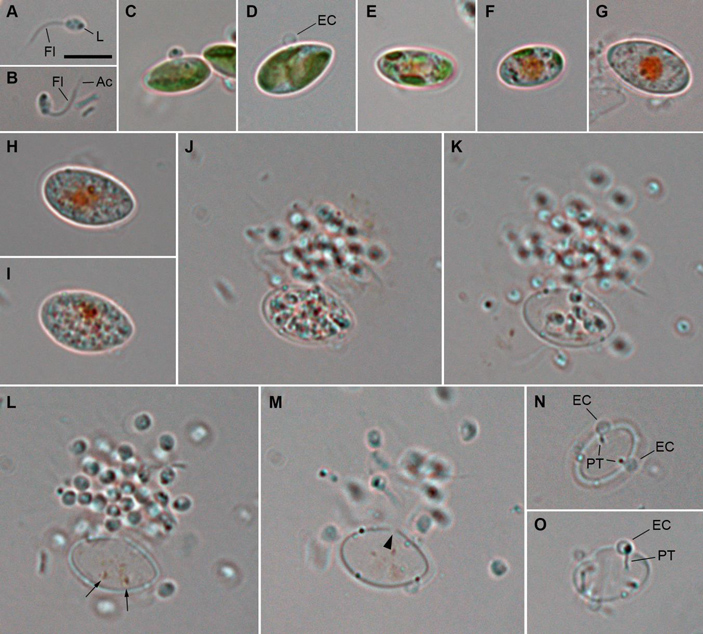

Жизненный цикл еще одного представителя афелид, Aphelidium collabens. Можно увидеть те же стадии, что и у парафелидиума. А, В — подвижные зооспоры; С — циста на одноклеточной водоросли; D — пустая циста на клетке водоросли; Е, F — развитие паразита внутри клетки хозяина, видно остаточное тело; G — зрелый паразит с остаточным телом; H–M — формирование зооспор и их выход из клетки через отверстие в клеточной стенке водоросли; N, O — пустая оболочка клетки хозяина с прикрепленной пустой цистой (EC). Длина масштабного отрезка — 5 мкм. Рисунок из статьи K. Seto et al., 2020. Morphology, Ultrastructure, and Molecular Phylogeny of Aphelidium collabens sp. nov. (Aphelida), a Parasitoid of a Green Alga Coccomyxa sp.

Таким образом, жизненный цикл афелид такой же, как у грибов (а конкретнее, хитридиевых грибов со жгутиковыми спорами). Однако питаются они посредством фагоцитоза, что свойственно животным. Амебоподобная жизненная стадия также характерна для животных.

Ранее уже предпринимались попытки найти для афелид надежное место на филогенетическом дереве опистоконтов. Сперва, на основании анализа рРНК, их объединяли с микроспоридиями и розеллами, отграничив эту группу от грибов. Затем был проведен более дотошный сравнительный анализ транскриптомов. Он отделил афелид от микроспоридий и розелл, поместив их в непосредственном соседстве с грибами. Поэтому именно афелиды, а не микроспоридии или розеллы, считались ближайшими родичами, а возможно, и предками грибов.

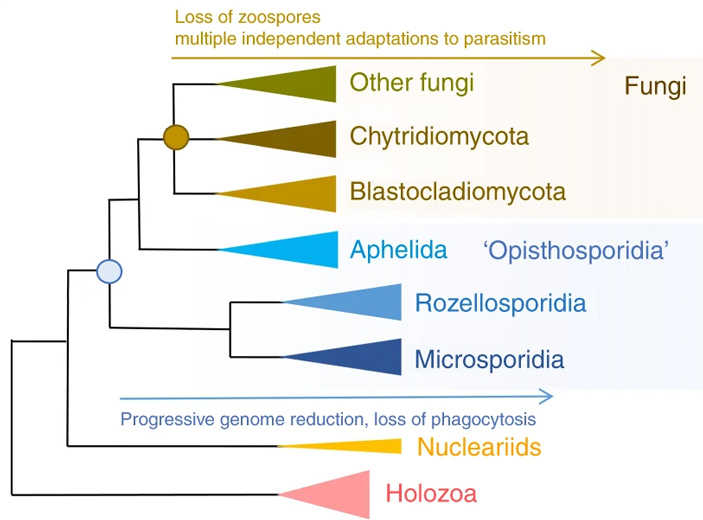

Филогенетическое дерево опистоконтов, куда входят грибы, животные и другие группы микроорганизмов, построенное на основе анализа транскриптомов. Прежние версии дерева объединяли афелид, розелл и микроспоридий в группу Opistosporidia, противопоставляя их грибам. Рисунок из статьи G. Torruella et al., 2018. Global transcriptome analysis of the aphelid Paraphelidium tribonemae supports the phagotrophic origin of fungi

Новое исследование команды российских молекулярных биологов под руководством Кирилла Михайлова из Института физико-химической биологии им. Белозерского МГУ также посвящено сравнительному анализу афелид, грибов и других представителей опистоконтов, но теперь уже на основе полногеномных данных. Удалось собрать геномы трех представителей афелид: два штамма Amoeboaphelidium protococcarum из разных точек земного шара (из Мексики и с Камчатки) и один штамм Amoeboaphelidium occidentale.

Оказалось, что два штамма протококкарума сильно различаются по своим нуклеотидным последовательностям: для них отмечено перемещение и реорганизация больших фрагментов ДНК. Эти штаммы, как предполагают авторы статьи, уже малосовместимы и не могут свободно скрещиваться. Скорее всего, это межвидовые гибриды. Геномы протококкарума и окцидентале также различаются весьма значительно. У A. protococcarum геном в два раза больше, чем у A. occidentale, — он, по всей видимости, претерпел полногеномную дупликацию. Более того, у A. occidentale используются канонические стоп-кодоны, а A. protococcarum приспособил их для кодирования глутамина.

Согласно молекулярным реконструкциям, два исследованных вида афелид должны были дивергентно разойтись в позднем докембрии — ордовике. Трудно допустить столь долгую историю для конкретных видов в пределах одного рода. На филогенетическом дереве эти два вида соединились с видами разных родов афелид. Ученые справедливо подчеркивают, что здесь мы имеем дело с далеким родством, замаскированным внешним сходством по тривиальным признакам (в частности — по редукции жгутика у зооспор). Поверхностное сходство для микроорганизмов — это на редкость ненадежный критерий близкого родства. В данном случае было показано, что жгутики эти виды утеряли независимо друг от друга.

Самым интересным оказалась расшифровка сценария, как афелидоподобный предок мог превратиться в гриб. На филогенетическом дереве опистоконтов, построенном на основе 300 выбранных генов, афелиды снова уверенно заняли ближайшее к грибам место, отсоединившись от ветви розелл и микроспоридий. Так что их кандидатура в предки грибов подтвердилась. Следовательно, стоило задуматься, какие адаптации для этого потребовались и, соответственно, какие гены приняли участие в этих адаптациях.

У афелид комплекс генов, связанный с синтезом хитиновой стенки, оказался принципиально таким же, как у грибов. Зато у них сильно обеднен и изменен набор генов ферментов, растворяющих целлюлозу в стенках растительных клеток. При этом и афелиды, и грибы прекрасно справляются с переработкой целлюлозы. Видимо, эти комплексы они приобрели независимо: грибы сами приспосабливали и трансформировали эти гены под свои нужды, а афелиды получили его когда-то от бактерий и водорослей за счет горизонтального переноса.

Но все же для превращения афелид в грибы требуется перестроить конструктивный и биохимический аппарат питания: перейти от фагоцитоза к осмотрофии. Также необходимо было научиться отращивать длинные гифы, ведь у афелид имеется лишь хитиновая циста, так что они умеют синтезировать хитин, но не могут построить из него ничего сложного.

Как известно, способность к фагоцитозу в значительной мере связана с двумя комплексами генов — WASH и WAVE. Первый поддерживает и элиминирует рецепторы фагоцитоза, обеспечивает внутриклеточный транспорт и внутриклеточное переваривание питательных веществ. Он одинаков у млекопитающих и колониальных амеб, так что не удивительно, что и у афелид обнаружился сходный комплекс. Однако по сравнению с остальными родственными группами, афелидный WASH все же изменен: в нем нет одного из пяти основных компонентов. Второй комплекс, WAVE, отвечает за подвижность клетки, управляя активностью актиновых волокон. С его работой связана способность к образованию псевдоподий. Если WASH отсутствует у всех грибов, то WAVE сохраняется у грибов, у которых есть подвижные зооспоры (у хитридиевых грибов).

Исчезновение пятикомпонентного комплекса WASH, отвечающего за фагоцитоз у опистоконтов. У розелл (Rozellomycota) этот комплекс исчез независимо от грибов в связи с паразитизмом. Рисунок из обсуждаемой статьи в Current Biology

Таким образом, у предков грибов получили дальнейшее развитие гены, управляющие синтезом хитина, зато исчезли гены WASH, связанные с организацией фагоцитарного питания. Также у них за ненадобностью перестал функционировать генный комплекс, обеспечивавший подвижность расселительных зооспор. Авторы предполагают, что предки грибов не были свободноживущими, а вместе с афелидами занимали одну и ту же экологическую нишу — паразитировали на водорослях.

Источник: Kirill V. Mikhailov, Sergey A. Karpov, Peter M. Letcher, Philip A.Lee, Maria D. Logacheva, Aleksey A.Penin, Maksim A. Nesterenko, Igor R. Pozdnyakov, Evgenii V. Potapenko, Dmitry Y. Sherbakov, Yuri V. Panchin, Vladimir V. Aleoshin. Genomic analysis reveals cryptic diversity in aphelids and sheds light on the emergence of Fungi // Current Biology. 2022. DOI: 10.1016/j.cub.2022.08.071.

Елена Наймарк

-

-

У меня нет никаких представлений. Они каждый день выходят, раньше но оворили, что сейчас мы накопим много много информации и что-то поймем или в народное хозяйство пойдет. Но сейчас же понятно, что это бред..

-

-

Хорош бредить. Этих мусорных резёчей каждый день по десятку выходит, а в народном хозяйстве запада ничего не меняется, никаких "новыхтехнологий" не появилось, а если мелочевка какая-то появляется, то чтобы усложнить и испортить жизнь человека, а не помочь. И напомню, каждый день эти статейки плодятся.

-

-

Насколько я понимаю, консенсусное мнение на данный момент состоит в том, что до конца карбона никто, вообще никто, не умел разлагать целлюлозу и лигнин. Собственно, изобретение грибами ферментов, способствующих разложению целлюлозы, и закрыло карбон как эпоху.

Если некто умел разлагать целлюлозу уже в ордовике, получив соответствующие гены об бактерий и водорослей (!), то значит сами эти бактерии (и водоросли) заполучили их еще раньше. О каких именно бактериях и водорослях идет речь? Какую древесину они разлагали? Почему грибы не получили эти гены от них (но афелиды получили), а вынуждены были изобретать сами?

Если эти расщепляющие целлюлозу комплексы афелиды приобрели независимо от грибов, то эти комплексы должны существенно отличаться между собой. Это так и было установлено? Это тянет на отдельную статью в Nature.

-

и лигнин.

а лигнин не у лиственных появился? если помню у папоротников его не было поэтому они и не стали полноценными деревьями.-

-

почитал про лигнин, похоже он появился еще у водорослей, но при переходе к мхам, хвощам, плаунам и папоротникам постепенно менял функционал и усложнялся. Возможно лигнин водорослей и мхов грибы успешно усваивали а вот с появлением сложного полисахаридно-лигнинового комплекса начались проблемы и начался Карбон.

-

-

Последние новости

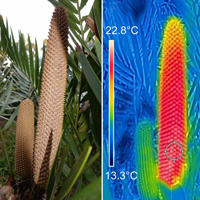

Так выглядит один из представителей группы Aphelida (Paraphelidium tribonemae) — паразит водорослей, имеющий признаки грибов и животных. Цисты этих одноклеточных организмов построены из хитина. На левом фото изображена водорослевая нить, к которой прикреплены цисты парафелидиума, окрашенные специфическим красным красителем на хитин. На фото в центре хитиновые цисты (розовые) прикреплены к стенке клетки водоросли. Проделав отверстие в клеточной стенке (отмечены черными стрелочками), паразитическая клетка попадает внутрь. Справа — амебоидные зооспоры парафелидиума с филоподиями, которые, как правило, снабжены жгутиком (внизу справа). Длина масштабных отрезков 1 мкм. Рисунок из статьи G. Torruella et al., 2018. Global transcriptome analysis of the aphelid Paraphelidium tribonemae supports the phagotrophic origin of fungi