Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай может привести к «вулканическому лету»

Считается, что извержение любого крупного вулкана влечет за собой похолодание вследствие загрязнения атмосферы пеплом и возникновения антипарникового эффекта. А активизация супервулканов, выбрасывающих огромное количество материала, вызывает длительное понижение температуры на планете, последствия которого могут стать губительными для всего живого. До сих пор гипотеза «вулканической зимы» не подвергалась сомнению. Однако извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года, ставшее одним из самых мощных извержений на Земле за последние десятилетия, по мнению ученых, скорее всего приведет не к похолоданию, а к потеплению. Причина — в большом количестве водяного пара, выброшенного вулканом в атмосферу.

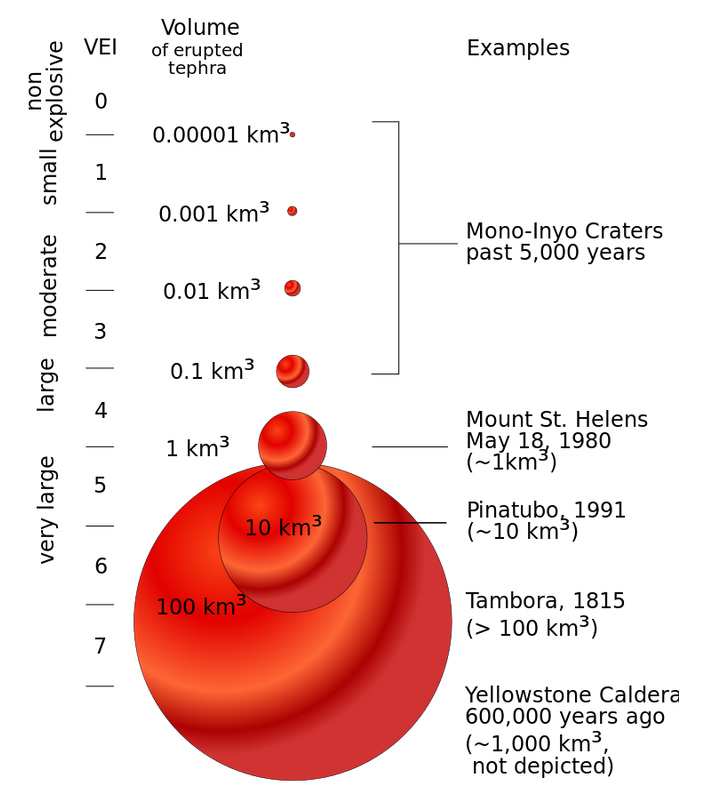

Сила извержения вулканов оценивается по шкале вулканической активности (VEI — Volcanic Explosivity Index) — от нуля до восьми баллов, в зависимости от объема выброшенного обломочного материала (тефры) и высоты столба пепла. Ноль баллов — невзрывное извержение с объемом выбросов менее 10 тысяч куб. м; восемь баллов — мегаколоссальное, при котором в атмосферу выбрасывается более 1000 куб. км тефры, а столб пепла поднимается на высоту более 25 км (рис. 2).

Рис. 2. Шкала вулканической активности VEI и сравнительный объем выброшенного материала для некоторых извержений. Рисунок с сайта ru.wikipedia.org

Извержения с индексом VEI 8 баллов характерны для супервулканов, которых на Земле сейчас около двадцати (подробнее о супервулканах см. новость Термомеханическое моделирование помогло объяснить формирование магматической системы Йеллоустонского супервулкана, «Элементы», 04.05.2018). Мегаколоссальные извержения происходят в среднем раз в 100 тысяч лет. Крупнейшим в четвертичном периоде считается извержение супервулкана Тоба на острове Суматра в Индонезии, которое произошло около 75 тысяч лет назад. Объем выброшенного материала оценивают в 2800 куб. км тефры.

Колоссальные извержения с показателем VEI 6 баллов и более, по оценкам ученых, могут вызывать эффект вулканической зимы — заметного похолодания в планетарном масштабе. Отличие их от рядовых извержений заключается в том, что основная масса выбрасываемых продуктов представлена не текучими лавами, а тучами горячих газов (H2S, SO2, HCl, CO2, CO и др.) и пепла, состоящего из мелких частичек пирокластического материала. Попавшая в стратосферу смесь газов и пыли создает на годы (и даже десятилетия) слабопроницаемый для солнечного света экран, что приводит к охлаждению поверхности Земли.

Так, после извержения вулкана Кракатау в Индонезии в 1883 году, имевшего мощность 6 баллов VEI, значительное количество вулканического пепла оставалось в атмосфере на высотах до 80 км в течение нескольких лет. При извержении Пинатубо в атмосфере на протяжении месяцев наблюдался глобальный слой тумана из паров серной кислоты, было зарегистрировано падение температуры на 0,5°C и заметное сокращение озонового слоя, в частности, образование особо крупной озоновой дыры над Антарктидой.

Еще более тяжелые последствия повлекло за собой извержение вулкана Тамбора в Индонезии в 1815 году, достигшее 7 баллов VEI. На протяжении года глобальная средняя температура была ниже на 0,4–0,7°C, а в некоторых областях — на 3–5°C. В Европе 1816 год назвали годом без лета, так как заморозки наблюдали даже в середине июля. Вплоть до 1819 года непривычное похолодание стало причиной неурожаев и голода и способствовало активной миграции населения из Европы в Америку.

Извержение вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в январе 2022 года стало одним из самых мощных за последние годы — его сила оценивается в 5 баллов VEI. Несмотря на это, может так получиться, что оно приведет не к похолоданию, а к глобальному потеплению. На это указывают результаты сразу нескольких исследований.

Дело в том, что обычно среди вулканических газов преобладают соединения серы. В результате в стратосфере образуются облака сульфатных аэрозолей, удерживающих мелкие частицы пепла. Покров облаков задерживает поток солнечной радиации, что приводит к охлаждению земной поверхности. Существует прямая зависимость между выбросами диоксида серы (SO2) и последующим падением температуры поверхности. Однако в случае Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай основной объем газов составлял не диоксид серы, а водяной пар. Это было извержение фреатического типа, главное событие которого — паровой взрыв, происходящий при взаимодействии магмы с большим количеством воды или льда.

Предыдущее извержение 2014–2015 годов закончилось тем, что между двумя маленькими островами Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай, являющимися фрагментами края кальдеры старого вулкана, появился новый конус. Два острова объединились в один, что дало современное название вулкану. В ходе извержения 15 января 2022 года центральная часть острова в результате обрушения кальдеры опустилась под воду, и в жерло вулкана попало большое количество морской воды (рис. 3).

Рис. 3. Изменение очертаний островов Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай: до извержения 2015 года; после извержения 2015 года; 15 января 2022 года (основная фаза извержения); 18 января 2022 года (после окончания извержения). Рисунок из статьи J. Terry et al., 2022. Tonga volcanic eruption and tsunami, January 2022: globally the most significant opportunity to observe an explosive and tsunamigenic submarine eruption since AD 1883 Krakatau

Изучив химический состав отложений вулканического пепла на острове Тонгатапу, расположенном в 65 км от вулкана, и сопоставив с данными радиоуглеродного датирования, ученые пришли к выводу, что крупные извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай, приводящие к обрушению кальдеры, происходят примерно каждые 1000 лет. Последнее произошло в 1100 году нашей эры.

Если магматический расплав поднимается сквозь морскую воду медленно, даже при температуре около 1200°C, между магмой и водой образуется тонкая пленка пара. Это обеспечивает слой изоляции, позволяющий внешней поверхности расплава остыть. Когда раскаленная магма вступает в непосредственный контакт с холодной водой, происходит гидротермальный взрыв — внезапное высвобождение большого объема перегретой, находящейся под давлением воды, и ее быстрое превращение в пар. Физическая природа гидротермальных взрывов аналогична образованию гейзеров, но высвобождаемая энергия больше — она разрушает перекрывающие слои пород и выносит на поверхность большое количество обломочного материала.

К крупным фреатическим извержениям, сопровождаемым гидротермальным взрывом, относятся извержения Кракатау 1883 года и вулкана Санторин в XVII веке до н. э. На территории Йеллоустонского национального парка в США гидротермальные взрывы с образованием кальдер происходят с периодичностью приблизительно раз в 700 тысяч лет.

Во время извержения Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в 2014–2015 годах расплав медленно выходил через боковые каналы в краях кальдеры, а в этом году наблюдалось крупное взрывное извержение из основного жерла, расположенного в центре кальдеры (рис. 4).

Рис. 4. Кальдера вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай. Оттенки голубого — глубины, коричневого — высоты. Темно-коричневым показаны острова Хунга-Тонга и Хунга-Хаапай, светло-коричневым — конус, образовавшийся в результате извержения 2015 года. Рисунок с сайта theconversation.com

Извержение 15 января 2022 года сопровождалось землетрясением магнитудой 5,8 и цунами, которое достигло берегов Японии, Перу и Калифорнии. Ударные волны замечены из космоса и зарегистрированы в Новой Зеландии на расстоянии около 2000 км. Звук взрыва услышали за тысячи километров, на территории Юкон в Канаде, а инфразвуковые волны (ниже порога человеческого слуха) зафиксировали приборы по всему земному шару. Кроме того, извержение вызвало массивные колебания в атмосфере — так называемые атмосферные гравитационные волны.

Специалисты NASA оценили мощность взрыва Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай в десять мегатонн в тротиловом эквиваленте. Это в 500 раз сильнее, чем взрыв атомной бомбы, сброшенной на Хиросиму. Огромное облако пепла буквально «выстрелило» в атмосферу на высоту более 50 километров и достигло мезосферы. Это был самый высокий из когда-либо зарегистрированных вулканических шлейфов, в два с лишним раза выше, чем при извержении Сент-Хеленс в 1980 году.

Извержение также сопровождалось ошеломляющим количеством молний. Ученые считают, что при гидротермальном взрыве лава раскрошилась на микроскопические частицы пепла, к которым присоединились крошечные кристаллы льда, когда пар замерз в верхних слоях атмосферы. Движение этих частиц в высокоградиентном температурном поле привело к возникновению мощных электрических разрядов (D. A. Yuen et al., 2022. Under the surface: Pressure-induced planetary-scale waves, volcanic lightning, and gaseous clouds caused by the submarine eruption of Hunga Tonga-Hunga Ha'apai volcano).

По оценкам китайских геологов, опубликовавших результаты своих исследований в журнале Atmosphere, объем высвободившегося водяного пара составил 139 миллионов тонн, что привело к увеличению количества глобального стратосферного водяного пара на 8,9%. Выбросы достигли высоты 47,6 км, а область максимальной гидратации находилась на уровне 22,2–27 км. Снижение концентрации стратосферного водяного пара началось только спустя три месяца (рис. 5).

Рис. 5. Содержание водяного пара в стратосфере (SWV), в тераграммах. По горизонтали — дни после извержения. Рисунок из обсуждаемой статьи в Atmosphere

За изменениями в атмосфере после извержения вулкана наблюдали и американские ученые. Их результаты опубликованы в журнале Geophysical Research Letters. Авторы использовали данные, полученные с помощью микроволнового эхолота Microwave Limb Sounder (MLS), установленного на борту американского научно-исследовательского спутника Aura. Прибор измеряет естественное микроволновое тепловое излучение от лимба (видимого края) атмосферы Земли для дистанционного определения вертикальных профилей атмосферных газов, температуры, давления и объемов облачного льда.

Исследователи пришли к выводу, что после извержения количество водяного пара в стратосфере увеличилось на 10% или на 146 млн тонн. По их оценкам, атмосферные параметры полностью вернутся в норму только через 5–10 лет. Для сравнения, сульфатные аэрозоли вулканического происхождения полностью рассеиваются или выпадают в составе осадков в течение 2–3 лет.

«Это первое наблюдаемое извержение вулкана, воздействующее на климат не через охлаждение поверхности, вызванное аэрозолями вулканических сульфатов, а через нагревание поверхности, вызванное избыточным радиационным воздействием водяного пара», — пишут авторы работы.

Расчеты, которые представили в только что вышедшей статье в Science ученые из США, Франции и Австралии, несколько отличаются. По их данным, во время январского извержения в атмосферу попало около 50 млн тонн водяного пара, а содержание его в стратосфере увеличилось примерно на 5%. Несмотря на то, что эти цифры несколько меньше, чем давали предыдущие исследования, авторы согласны с тем, что увеличение количества водяного пара, скорее всего, будет способствовать охлаждению стратосферы и потеплению поверхности в течение как минимум нескольких месяцев. Для анализа использованы данные финского радиозонда Vaisala RS41, предназначенного для погодных наблюдений.

К сожалению, вряд ли удастся однозначно подтвердить или опровергнуть обсуждаемую гипотезу о влиянии извержения вулкана Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай на климат. В отличие от климатических моделей, где можно выделить роль каждого отдельного фактора, природные системы устроены намного сложнее, а естественные колебания температур в отдельные месяцы могут существенно превышать поетнциальный вклад вулкана.

Источники:

1) Jingyuan Xu, Dan Li, Zhixuan Bai, Mengchu Tao, Jianchun Bian. Large Amounts of Water Vapor Were Injected into the Stratosphere by the Hunga Tonga–Hunga Ha’apai Volcano Eruption // Atmosphere. 2022. DOI: 10.3390/atmos13060912.

2) L. Millán, M. L. Santee, A. Lambert, N. J. Livesey, F. Werner, M. J. Schwartz, H. C. Pumphrey, G. L. Manney, Y. Wang, H. Su, L. Wu, W. G. Read, L. Froidevaux. The Hunga Tonga-Hunga Ha'apai Hydration of the Stratosphere // Geophysical Research Letters. 2022. DOI: 10.1029/2022GL099381.

3) Holger Vömel, Stephanie Evan, Matt Tully. Water vapor injection into the stratosphere by Hunga Tonga-Hunga Ha’apai // Science. 2022. DOI: 10.1126/science.abq2299.

Владислав Стрекопытов

-

нагревание поверхности, вызванное избыточным радиационным воздействием водяного пара

Расшифровать бы это.

Всего пара в атмосфере в миллион раз больше чем выброс.авторы согласны с тем, что увеличение количества водяного пара, скорее всего, будет способствовать охлаждению стратосферы и потеплению поверхности в течение как минимум нескольких месяцев

Уже 9 месяцев прошло, потепление какое-то случилось или нет?-

-

где??? у нас была крайне поздняя весна все проснулось почти в июне вместо мая, а 3 сентября ударили морозы. Срок вегетации деревьев сократился на 2 месяца, древесина не вызреет, зимой куча деревьев померзнет или погибнет. Покажите мне это теплое жаркое лето??? Это три несчастные недели без дождей в августе чтоли? Это не лето.

-

-

Лебединая песнь климатологов, вот у вас в Н-ске похолодало потому что на всей планете очень-очень сильно потеплело, и так к любому населенному пункту России. Интересно почему холодает везде кроме всего остального мира?

Давайте с аргументами, в Москве потепления нет это очевидно любому кто выращивает деревья. -27 которую зиму подряд-

Потепление на пару градусов никак не избавит от морозов зимой.

И даже можете особо и не заметить в средней полосе этого потепления, где и так погода ни то ни сё, комфортный середнячок.-

Да все не так, ну что вы повторяете эти климатические заклинания. Потепление очевидное есть морозов ниже -30 которые были нормой до 1990 года нет, но это потепление было примерно до 2010 года, далее опять похолодало. В этой статье говорится что потепление а по факту похолодание, именно этот год. В целом морозы по москве за 30 лет стали мягче на 2-3 градуса, это прекрасно заметно, и увеличение осадков в связи с потеплением тоже заметно, но этот этап прошел, дальше не растет уже 12 лет, хотя СО2 прет вверх, а мы все слушаем рассказы как теплеет.

-

Повторюсь, Москва - не вся Россия и не весь мир.

У нас на севере и в Питере было весьма тепло этим летом, как и в Европе и в Азии... https://www.interfax.ru/russia/860013

Говорит ли это о чем-то? Не знаю.

Играться в у меня за окном холодно(тепло), значит нет никакого глобального потепления(похолодания) мы можем сколько угодно, это дело бестолковое.-

я отчет гидромецентра годовой тоже почитываю на 100 страниц из графиков и карт, но в нем все усредненно, локально по городам нет.

я был в Питере этим летом неделю извините по меркам москвы у вас дубачелло-дубачельный, когда у нас все в майках и шлепках ходили у вас в куртках и кроссовках, и это была солнечная погода.это дело бестолковое.

очень даже толковое, если год от года вымерзают растения которые должны зимовать при "потеплении" значит что то с этим потеплением не так. Красивые статьи это теория а реальность вымерзшие деревья.

-

-

-

-

-

Ну ок. Приведу локальный пример - родная моя Белгородская область. Смотрим текущую и предыдущую редакцию СНиП "Строительная климатология"

Продолжительность холодного времени года (отпительный период) уменьшилось на 4 дня, температура наиболее холодной пятидневкий повысилась - на один градус стало теплее, а вот температурный минимум наоборот снизился на один градус. Как итог - расчётный годовой расход газа на отопление при прочих равных условиях снижается.

Как-то так.-

Между СНИПами сколько лет? В этой статье речь о извержении в прошлом году которое вызвало потепление.

-

Из ваших камментариев я решил что вы отрицаете глобальное потепление как таковое. Рад если ошибся.

А так-то последняя редакция вышла ещё до извержения))-

потепление есть, основное было с 1990 по 2010 сейчас остановилось или темп мал, при этом СО2 продолжает переть вверх, есть сомнения в том что рост СО2 вызвал потепление, а не наоборот. А так то и глубина промерзания в МО уменьшилась, и морозов ниже -30 в москве не было свыше 20 лет. Но нынешнее лето было просто катастрофой, весна опоздала почти на месяц, в августе не было дождей ничего не росло почти месяц а 3 сентября ударили морозы, вегетационный период был сокращен у разных пород от 1 до 3 месяцев. Из-за холодной весны и начала осени, а нам говорят про потепление в этом году. Это нонсенс.

-

-

-

-

-

-

-

если на западе увидели потепление, то мы назло им увидим похолодание и докажем это. это та самая лебединая песня? )

а когда они убедятся, что похолодание и станут это утверждать, то мы будем доказывать, что они не правы и на самом деле идет потепление.-

у нас 2/3 страны покрыто вечной мерзлотой, по вашему получается это мы назло западу себя заморозили, да? Интересная логика.

-

а, ну если у вас на глазах покрылась, тогда да, случилось похолодание. )

а я то думал, что она вечная ))-

думать хорошо, но она конечно не вечная, и каждый год районы распространения меняются и где то она распространяется где то отступает, эта информация не секретная можно найти в сети.

если у вас на глазах покрылась, тогда да, случилось похолодание

а если на глазах у соседа то потепление, да? Интересная логика -

не, если на глазах у соседа, то тоже похолодание. но только, если на глазах, т.е. раньше её не было или было значительно меньше. логика очевидная. )

но, она же вечная, а не вчера появилась?-

Термин "вечная мерзлота" был введен для определения пород температура которых не поднимается выше нуля от 2 лет до несколько тысяч лет. Как видим даже в самом термине было заложено определение кратковременности в геологических масштабах. Во вторых установлено что на территории России мерзлота наследие ледникового периода, что также указывает на ее возникновение в геологически не далекое время (самой старой около 1,5 млн.лет). В третьих известно что в более ранние эпохи климат в районах нынешней мерзлоты был теплым. Вам лень информацию искать?

Вам непонятно что запоздалая почти на месяц весна и заморозки уже 3 сентября (и еще 2 волны позже) южнее Тулы в этом году, не потепление а похолодание? Срок вегетации растений сократился почти на 2 месяца.-

-

-

-

Т.е. вы считаете что замерзшие 3 сентября деревья на широте Тулы это как раз признаки потепления в этом году? А если начнут замерзать в августе то это вообще жарища неимоверная? Интересная публика эти потеплисты.

-

это всего лишь аномалия. исключение, подтверждающее правило. как, например, снег в африке - выпал и растаял. климат на земле основательно расшатан человеческой деятельностью.

-

эту музыку можно слушать вечно, у потеплистов любая аномалия "подтверждает" их тезис о потеплении, будь то замерзший впервые за 100 лет ниагарский водопад, или снег в Сахаре, или рост мерзлоты в якутии, все это признаки жуткого потепления. В мае ходим в зимних куртках - потепление, в июне +8 весь месяц на солнце - тоже потепление, в первых числах сентября морозы - конечно потепление. Любая холодрыга в любом месте земли это признаки страшного потепления.

-

а как же растаявшие ледники и отколовшиеся от антарктиды айсберги? лед тает уже при +1°С, а средняя температура мирового океана +17°С. куда же девается разница?

очевидно, что она распределяется в окружающую среду, местами значительно её охлаждая. но в глобальном масштабе процесс таяния ледников только нарастает, значит идет процесс глобального потепления.

в сущности проблема глобального потепления это вопрос о том - способно ли человечество на нынешнем уровне развития терраформировать нашу собственную планету? если да, то это сейчас и происходит.

главной проблемой глобального потепления является не сам факт потепления климата, а его последствия. это, например, таяние полярных шапок, которое вызовет наступление океана на сушу, значительные наводнения и др.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

а через нагревание поверхности, вызванное избыточным радиационным воздействием водяного пара»Надо же про воду вспомнили, СО2 начинают потихоньку "забывать" а когда им говорили что воды в атмосфере на порядки больше СО2 и ее вклад в потепление намного больше начинали рисовать тут спектры поглощения всякие и доказывать что вода вообще никак не влияет. А все таки оказывается влияет, ох уж эти климатологи.

-

Вы немножко забываете, что вода в атмосфере всегда есть примерно в одинаковом количестве, лишняя просто дождём выпадает, и повышение её содержания на 5-10%, да ещё в сверхвысоких слоях — событие экстраординарное и единичное.

Вообще же самое большое западло на данном этапе — метан. Его парниковый эффект сильнее, чем у углекислого газа, а повлиять на его выбросы сложнее, потому что выделяется он из оттаивающей тундры, и это процесс с положительной обратной связью — чем больше метана, тем теплее, тем быстрее тает мерзлота и тем больше нового метана.

С этой точки зрения первоначальный подъём уровня углекислого газа — это просто толчок пальцем по камню, балансировавшему на вершине горы. Вы можете понять, что к чему, и отдёрнуть руку, когда камень только зашатался, но если помедлить чуть дольше, камень покатится вниз сам по себе, и вы больше не сможете его остановить.-

Метану же всегда много выделяется, некоторые даже считали что у Земли углеводородное ядро. После землетрясений выделение увеличивается, а бывают крупные, как в 2004 году вызвавшее цунами, когда целая плита шарахнулась.

-

Проблема не в том, много или мало, а в том, что есть такое понятие «гомеостаз» — способность системы поддерживать плюс-минус одинаковое состояние. Системы рано или поздно приходят к такому равновесному положению и любят подолгу в нём задерживаться. Типа «больше хищников — меньше травоядных — снова меньше хищников», «больше углекислого газа — больше растений — снова меньше углекислого газа». Это называется отрицательной обратной связью. Но даже тут есть предел, за которым подстройка уже не работает, просто гибкости не хватает, и система переходит в новое состояние. Типа «много травоядных — сожрали всю траву — все умерли, получилась пустыня». А бывает ещё положительная обратная связь, когда какое-то явление само себя усиливает, и система тогда очень быстро выходит за пределы своих возможностей по поддержанию гомеостаза, и переходит в новое равновесное состояние, принципиально отличное от старого.

На пальцах: представьте миску, на дне — шарик. Вы по шарику щёлкаете пальцем, он покатался немножко вверх по стенкам и застыл снова на дне. Это система с отрицательной обратной связью. А теперь очень сильно щёлкаете, он перевалился через край и упал на стол, теперь он сам в первоначальное состояние уже не вернётся, привыкайте, что он на столе у вас теперь будет. А система с положительной обратной связью — это когда миска вверх дном перевёрнута, а на верхушке шарик лежит, чуть тронь, и покатился на стол, а обратно никак.-

Проблема не в том, много или мало, а в том, что есть такое понятие «гомеостаз» — способность системы поддерживать плюс-минус одинаковое состояние. Системы рано или поздно приходят к такому равновесному положению и любят подолгу в нём задерживаться.

Во-первых гомеостаз - это относительно устойчивое (метастабильное) состояние теормодинамического НЕравновесия. Равновесное состояние называется смерть.

И вне самих живых организмов возникновение в природе отрицательных обратных связей вовсе не гарантируется.Вообще же самое большое западло на данном этапе — метан. Его парниковый эффект сильнее, чем у углекислого газа, а повлиять на его выбросы сложнее, потому что выделяется он из оттаивающей тундры, и это процесс с положительной обратной связью — чем больше метана, тем теплее, тем быстрее тает мерзлота и тем больше нового метана.

Вот только молекула этого страшноужасного метана в нашей окислительной атмосфере живёт всего десяток лет.С этой точки зрения первоначальный подъём уровня углекислого газа — это просто толчок пальцем по камню, балансировавшему на вершине горы. Вы можете понять, что к чему, и отдёрнуть руку, когда камень только зашатался, но если помедлить чуть дольше, камень покатится вниз сам по себе, и вы больше не сможете его остановить.

А куда в таком случае "скатился" земной климат с 55 миллионов лет назад по итогу палеоцен-эоценового термического максимума, когда углекислого газа в атмосфере было в 5-7 раз больше чем сегодня, а биота цвела и пахла?

-

-

«больше углекислого газа — больше растений — снова меньше углекислого газа»

Не так, зрелый лес имеет нулевой баланс по СО2, накапливают СО2 болота, которые в холодном климате где органика не перерабатывается.-

-

Не учитываете что на земле лесов было намного больше чем сейчас и больше был СО2. Т.е. связь работает не так. Скорее вот так больше лесов = больше температура = большее выделение СО2 из океана (90% доступного СО2) + отступление северных болот и переработка их торфа на СО2. Итог теплый влажный климат, высокий СО2 и много лесов. Эти факты подтверждены геологической летописью.

-

Чтобы при росте температуры газ начал из воды _выделяться_, сначала он должен там содержаться в концентрации насыщения. Если что, она до сих пор не достигнута, хотя скорость растворения газа в океане уже начала снижаться. В геологической летописи мел-палеогеновое вымирание морских существ соотносят с повышением уровня углекислого газа в воде, но таки не до полного насыщения.

Кстати, а откуда у вас взялась причинно-следственная связь «больше лесов —> больше температура и больше выделение углекислого газа из океана»?» Вообще-то настоящие густые леса появились только в палеоцене, они сменили древовидные папоротники, леса которых выглядели примерно как голая земля по стволами на расстоянии десяти метров друг от друга. И в палеоцене уровень углекислого газа в атмосфере как раз упал в несколько раз, а не вырос (зато в океане как раз вырос, а не упал), а вот температура осталась примерно такой же. Всё не как у вас написано, короче. Не подтверждает геологическая летопись ваши выкладки, а строго наоборот.-

он должен там содержаться в концентрации насыщения

в закрытой системе, в колбе грубо говоря? И что прямо вся толща океана одинаково насыщена СО2? И СО2 в атмосфере прям тоже везде одинаково распределен?леса которых выглядели примерно как голая земля по стволами на расстоянии десяти метров друг от друга.

Участки папоротниковых лесов сохранились в Австралии и они не выглядят как вам представляется. Даже несмотря на внедрение в них высших растений.

Во вторых вы видимо мало знаете папоротники, среди них даже сейчас полно лиановидных форм и множественные эпифиты, и травянистые формы. Не вижу никаких препятствий чтобы папоротники формировали полноценный лес со всеми ярусами, включая лианы и поросшие эпифитами стволы. Более того папоротники одни из первых вырастают там где вообще ничего не растет. Например на свежей тефе. Даже в пустыне намибии растут папоротники.

В третьих голосемянные чем вам не угодили, в ельник никогда не заходили? Там что тоже деревья растут 1 елка на 10 м? Ко моменту появления цветковых голосемянные были даже больше распространены чем папоротниковые.настоящие густые леса появились только в палеоцене

В позднем мелу уже появились все основные группы древесных растений, дуб, клен уже росли. Более того уже тогда они достигали 1 яруса 50 м. По числу семейств к концу мела покрытосемянные вдвое превышали суммарное число голосемянных и споровых. Отложения показывают что леса были смешанные, из всех трех типов.

Более того если вы посмотрите график повышения температуры как раз увидите что оно шло с 150 млн.л.н до 55 млн.л.н. при этом покрытосемянные появились как раз вначале этого периода.

И насчет расстояний между деревьями откройте статью про девонский лес тут на элементах, там засыпало пеплом участок леса, расстояния между деревьев менее метра и представлено 3 яруса. Это девон! А вы про палеоцен рассказываете что там одно дерево на 400 кв.м. (10+10)х(10+10) и между ними голая земля.-

У вас и с математикой в этом комментарии проблемы, и с логикой.

С логикой — это что появление первых же представителей покрытосеменных у вас немедленно стало причиной потепления, хотя сами в том же комментарии пишете, что голосемянный лес и без того имел густоту в разы больше нынешнего (просто сходите в лес и убедитесь, что расстояние между взрослыми деревьями равно диаметру кроны, это 3-6 метров, а не «менее метра». Кстати, диаметр кроны современных представителей древовидных папоротников составляет около 15 метров благодаря длине каждого листа 6-10 метров. Соответственно, и эффективное расстояние между ними больше, чем между лиственными породами, и уж никак растения с диаметром ствола 50см и высотой 25м не могут расти с густотой «менее метра».

С математикой проблемы — это что «расстояние между деревьями 10 метров» у вас превратилось в 400 квадратных метров на ствол, хотя тут нужна формула шестиугольника, описанного вокруг окружности диаметром (а не радиусом) 10м, а это 86,6 кв.м.-

С логикой — это что появление первых же представителей покрытосеменных у вас немедленно стало причиной потепления

Я такого не писал, вы это додумали, мало того вам привел процесс постепенного формирования смешанных лесов.просто сходите в лес и убедитесь

Ну вот не надо, если вы в лесу не бываете (а это уже очевидно после фантазий про 10 м между деревьями) то я в лесу бываю, и литературу по лесоразведению изучал, и расстояние между деревьями бывает очень разным в зависимости от возраста и ярусности леса. И в лесу диаметр кроны определяется именно расстоянием до соседних деревьев а не наоборот, из-за чего бессмысленно оставлять единичные деревья при рубке леса, они будут длинными и с микроскопической кроной.

А во вторых есть факт девонский лес с расстоянием 1-3 метра между стволами.

Так что вы где то слышали звон про рассеянные папоротниковые леса в Чили или Австралии и даже не посмотрев документальных фильмов про них начали утверждать что там "1 елка на километр между которыми голая глина и грязь по колено". Это не так. И вторая ошибка ваша что вы не посмотрели когда появились покрытосемянные и перепутали периоды. Третья что не изучали вопрос структуры лесов в ранние периоды.

В итоге имея багаж систематических ошибок пытались строить модель на этих данных.диаметром (а не радиусом) 10м

да поторопился, признаю, но ситуации не меняет.

Уже учитывая данные что леса были смешанные можно было понять что 1 ярус занимали цветковые и голосемянные, второй папоротниковые и кустарники, третий папоротники, кустарнички, травы. Никакой голой земли.

Вот к примеру снимок нынешнее время 1 ярус эвкалипт, второй древовидные папоротники https://scx2.b-cdn.net/gfx/news/2020/2-treefernsare.jpg

Где голая земля и расстояния по 10 м?Кстати, диаметр кроны современных представителей древовидных папоротников составляет около 15 метров благодаря длине каждого листа 6-10

Да посмотрите вы на фотографии реального леса там ваи папоротников друг на друга и накладываются, и растут выше или ниже. Зачем пишите про то что не знаете? Вот пример молодое дерево растет вплотную со старым ваи обходят ствол, при этом расстояние около метра. https://candide.com/img/7fbcf2be-34e0-493b-ac19-a69ebcb040e3/cropped/760x608

Я все ждал когда вы вспомните что благодаря отсутствию сосудов в стволах папоротников они медленнее поражаются древоразрушающими грибами и легче накапливались в виде торфа. Что голосемянные и покрытосемянные формируют различные типы почв и накопления органики. Чтобы обсудить возможность влияния на СО2. Но нет.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

В вашей теории есть несколько слабых мест. Например, «больше испарения» возникает уже после разрастания зелени, а не до, таким образом, сухие зоны НЕ становятся более доступными для зелени исключительно из-за того, что они стали тёплыми. (Просто подумайте, почему зелень на протяжении столетий не завоёвывает Сахару). Но перенос влаги из одной зоны в другую уменьшается, если между ними становится меньше разница температур; а потепление в целом по планете как раз и уменьшает относительную разницу, что замедляет глобальные атмосферные и океанские круговороты. Именно эта тенденция вызывает засухи в одних местах, куда вода не доходит, и наводнения в других, откуда вода не может уйти.

Местами это даёт и другие дополнительные минусы, например, уменьшение подъёма питательных веществ со дна в океане из-за замедления глобальных течений накладывается на уменьшение концентрации кислорода из-за потепления и на увеличение кислотности из-за растворения углекислого газа, что ведёт к смене видового состава биоценозов в сторону одноклеточного фитопланктона, который лично меня в качестве пищи меньше устраивает, чем креветки или рыба.-

Нет слабых мест, чем больше СО2 тем меньше растения открывают устьица, т.е. меньше испаряют влагу, т.е. при высоком СО2 растения могут расти в более засушливом климате.

Сахара активно начала зарастать без участия человека, посмотрите новости.Но перенос влаги из одной зоны в другую уменьшается, если между ними становится меньше разница температур

Вообще не связано. В якутии 200 мм осадков и холодно, что то наверное мешает переносить сюда влагу хотя градиент температур имеется?меня в качестве пищи меньше устраивает, чем креветки или рыба.

Большая часть россии относится к 1-2 рыбоводческой зоне, т.е. нельзя разводить рыбу без проблем. Если потеплеет будет 3-4 зоны. И рыбу и раков и креветок сможем сами выращивать. Вы серьезно зайдите на форум рыбоводов любой, зайдите на форум сельхоз производителей, все жалуются что холодно, никто не жалуется на потепление. Это люди которые выращивают продукцию на ваш стол.на увеличение кислотности из-за растворения углекислого газа,

с чего при потеплении СО2 должен растворятся, принцип Ле-Шателье отменили? Если теплеет газы выделяются из жидкости, т.е. потеплело в море меньше будет СО2 и больше в атмосфере.-

Ну, с устьицами там всё не так, как вы пишете, раскрытие их зависит только от влажности, а вот количество — действительно от уровня углекислого газа. Только вот процесс освоения новых территорий медленный, и растения там всё же начинают прорастать очень специфические, до образования почв, способных прокормить что-то крупное, нужны сотни лет — а большинство растений на данный момент _уже растут_ не в засушливых зонах, и там уменьшение испарения становится проблемой, так как ведёт к водной эрозии почв. И это тоже в будущем ведёт к смене видового состава. А к окружающим видам растений человек очень привязан во всех смыслах. Как говорится, «планета в порядке, это у человечества проблема».

-

Только вот процесс освоения новых территорий медленный

разве? Есть пример наблюдений когда ледник бывший там тысячи лет отступил с территории но вся она была им по нынешнее время отрезана от другой суши, с 1960 года там уже леса шумят.

Зарастание Сахары тоже пример уже идет. Хотя климатологи еще 15-20 лет назад писали что пустыни увеличатся.И это тоже в будущем ведёт к смене видового состава

Так надо не сидеть с отмороженной ж-ой с ериком и карликовой ивой хваля свое болото, а активно менять окружающую среду, на ту что была до ледника. Это естественное состояние. Более того оно идет с момента отступления ледника, но по меркам человеческой жизни медленно. Особенно для деревьев с крупными плодами и семенами. Оно все равно произойдет, но позже, так что мешает ему помочь?-

Вы как-то не очень ловко перескочили на ледники с освоения пустынь — зон без воды и пригодной почвы, со снабжением водой через конденсацию утреннего тумана или дожди раз в пять лет. На зону отступившего ледника надо просто насыпать семян и не мешать, это я говорю вам как человек, лично по отступающему леднику ходивший и своими глазами видевший растения, растущие в прогретых солнцем почвенных и каменных кучах прямо на его поверхности. Но то ледник на поверхности, а вечная (которую вы путаете со многолетней) мерзлота на севере Евразии — это в основном замёрзшее болото, и у меня для вас неприятные новости, если вы думаете, что оттаяв, оно превратится не в гниющее зловонное и кишащее гнусом болото многометровой глубины площадью десятки тысяч гектар, а в плодородную степь с ковылём в человеческий рост.

-

с освоения пустынь

ну вы не конкретизировали зону, пример скорости переноса семян ветром я привел, быстро и очень быстро, сначала ива, позже ольха с азотфиксаторами в корнях и далее буйство зелени. Тоже самое никакой почвы все смыто в море ледником, никакой связи с сушей и трудно с морем т.к. залив с выносом таяния ледника.

Но раз насчет пустынь, начнем с того что многие нынешние пустыни продукт человека вырубившего пустынные леса, и что в средней азии что в африке они восстанавливаются как прекращается прессинг (в африке уничтожение слонов). Саванна превращается в лес. Пустыня в пустынный лес.оно превратится не в гниющее зловонное и кишащее гнусом болото

Это в какой части? На юге так она зарастает тайгой, а на севере формирует термокарстовые озера. Где болото?

-

-

-

-

-

при измерениях одного и того же у одних 10%, у других 5% получается,

так при этом - а это уж вовсе нонсенс - мы должны согласиться, что

если

150 млн т - это 10%,

то

50 млн т - это 5%!

Господа! Где такое видано?

Или столь болезненно мир изменился, что

Треть впредь равна Половине??

Или такое только во время глобального потепления происходит, и как только оно прекратится, так снова 50 станет третью от 150ти?

Или у них разные стартовые кол-ва воды были в атмосфере?

Считаем:

Если 150 - это 10%, значит

1500 до того было.

А если 50 - это 5%, значит

до того было 1000.

Час от часу не легче! В этом случае они не только по-разному воду вулканную измеряют (втрое отличаются результаты измерений!)

Но и базовое, предшествующее к-во воды оценивают пугающе неодинаково!

Разница - 500 млн т!! Такое количество должно куда разительнее повлиять на потепление, чем 3 (если по 150) или даже 9 (если по 50) таких же вулканов!!!

Не, ребята... такая, с позволения сказать, высшая математика мне не по нутру.

То ли с ума посходили, то ли завралися они там все вусмерть, то ли всех кругом ну просто за полных кретинов держат и

просто хохочут, печатая этакие глубоко научные статьи в глубоконаучных журналах - хохочут до коликов, до заикания, сваливаясь под столы и вытирая слезы...

-

То ли с ума посходили, то ли завралися они там все вусмерть, то ли всех кругом ну просто за полных кретинов держат

А может не надо сразу подозревать ученных в обмане или элементарном неумении считать, а изучить вопрос чуть более глубоко? Фоновое содержание воды в стратосфере измерено недостаточно точно, в связи с малым количеством измерений: https://public.wmo.int/ru/resources/bulletin/%D0%BD%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D1%8E%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B7%D0%B0-% D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%8F%D0%BD%D1%8B%D0%BC-%D0%BF%D0%B0%D1%80 %D0%BE%D0%BC.

Разные исследовательские группы брали разные оценки за референс.

А то что оценки выброса отличаются в разы, связано с разными методами измерения (последняя группа измеряла напрямую, но локально: с помощью зонда снимала профиль изменения водяного пара по высоте, а другие брали спутниковые данные) и они сами на это указывают и приводят оценку в 50 млн тон как нижнюю границу.-

Это все прекрасно, но именно о том я и говорю:

Различия в цифрах, которыми они оперируют, столь велики, что многократно перекрывают те конкретно изменения, которые внёс этот вулкан. Даже тут и не важно, что сами эти изменения "пляшут" втрое!

Разброс цифр таков, что вообще заметить вклад вулкана невозможно! Он просто теряется в этих, так сказать, погрешностях изменений.

И при таких условиях получить одинаковые выводы о влиянии вулкана на климат? Выглядит, Вы уж меня простите, пустой болтовней. Вернее, даже так: если бы об этом влиянии говорили без ссылок на эти чудовищно неточные цифры, разговор выглядел бы куда убедительнее.

Ну разве убедительно такое:

В нашем городе живёт то ли 10, то ли 15 миллионов жителей, мы точно не знаем.

А вчера к нам приехали то ли полмиллиона, то ли полтора миллиона туристов - этого мы тоже не ведаем,

но согласимся с любым, кто скажет, что на планете станет теплее, так как выдыхаемого теплого воздуха, углекислого газа и водяного пара в городе стало ого-го сколько - то ли на 5, то ли на 10 процентов больше! Ура!)

Золотые, короче говоря, Ваши слова:

"Фоновое содержание воды в стратосфере измерено недостаточно точно". Даже содержание измерено неточно! А что уж говорить об однородности, распределении ее (воды) по широтам и долготам, о движении ее масс, об их (масс) связи/несвязанности с облачностью, температурой в местах их уплотнения/разрежения?

Недостаточно точно.

И предположить после вулкана можно было что угодно, совсем не обязательно потепление под и охлаждение над (кстати, непонятно, почему стратосфера должна охладиться, разве она согреввается анфракрасным излучением?).

Почему бы не предположить тайфуны или хитрые движения воздушных масс по вертикали, или мощные осадки в Антарктиде? Да мало ли что ещё! И с тем же успехом, казалось бы)

Но тут - потепление!

Может быть тут просто работает мода? Тренд на потепление?)

Скажи "потепление" даже шепотом - тебя услышат и процитируют))-

Разброс цифр таков, что вообще заметить вклад вулкана невозможно!

Отнюдь нет. То, что значения содержания воды в стратосфере неточны не означает, что они могут быть какими угодно. Оценить верхнюю и нижнюю границы с учетом проведенных измерений вполне возможно. То же самое касается и выбросов вулкана.

Можете считать приведенные в статье данные как раз оценкой этих границ, и то, что отличаются они в три раза, а не на порядок/порядки, говорит о том, что мы близки к истине. А 5, 8.9 или 10 % уже не столь важно, т.к. любая из этих цифр очень значительна.

По аналогии с вашим городом и туристами - не столь важно в первом приближении какая из приведенных цифр жителей и туристов верна, т.к. вы в любом случае можете сделать вывод, что свободных мест в гостиницах в этом городе точно нет.-

то, что отличаются они в три раза, а не на порядок/порядки, говорит о том, что мы близки к истине.

коп в суде говорит что машина проскочила на 150 км/ч, а водитель - что на 50км/ч, то что их показания отличаются всего в 3 раза говорит что они оба близки к истине =) Производитель самолета говорит что на одной заправке он пролетит 15,000 км, а пилот - что 5000 км. То, что оценки отличаются всего в 3 раза говорят что они оба близки к истине и что на таком самолете можно без лишней мысли пересекать атлантический океан =)

В отдельных областях науки стандартом считается пресловутые 5-сигма, а если всего 3-сигма то об "открытии" говорят очень с опаской и гипотетически, ну а тут всего в 3 раза, ну это очень близко к истине, куда там коллайдерщикам с их 5-сигмами. И что интересно, и то и другое - физика ;-)-

Зачем вы бытовым аршином измеряете научные исследования? У вас есть прибор для измерения кол-ва вулканических выбросов столь же точный и столь же распространённый и проверенный как спидометр автомобиля?

И причем тут ссылки на другие науки? Попробуйте подойти со стандартом 5 сигм к истории, палеонтологии, биологии, экономике и пр. Что ж теперь, это означает что ими не надо заниматься?-

Зачем вы бытовым аршином измеряете научные исследования?

Вот это пральна! В науке должен использоваться Научный метод!! И совсем идеально - подкреплённый мат.аппаратом!!!11...

Так какое, говорите, там стандартное отклонение в измеренных величинах? Ну и присовокупить - какое было / стало распределение (водички)... И температуры, если на то пошло...

З.Ы. Впрочем, всегда остаётся лазейка - можно измерять ВСЁ в объёмах олимпийских бассейнов, размерах футбольных стадионов и хиросимных бомбуэ... :]

-

-

-

-

-

Последние новости

Рис. 1. Во время извержения 15 января 2022 года вулкан Хунга-Тонга-Хунга-Хаапай выбросил в атмосферу огромное количество водяного пара. Кадр из видео Геологической службы Королевства Тонга