Панцири и яды способствуют эволюции долголетия у амфибий и рептилий

Данные по 77 видам амфибий и рептилий из 107 природных популяций, собранные в ходе многолетних полевых исследований, внесли ясность в малоизученный вопрос о закономерностях эволюции продолжительности жизни и скорости старения у эктотермных (холоднокровных) четвероногих. Как выяснилось, амфибии и рептилии более разнообразны по этим показателям, чем млекопитающие и птицы. В каждом отряде холоднокровных есть нестареющие виды, у которых вероятность смерти практически не растет с возрастом (среди теплокровных известен только один такой вид — голый землекоп). Виды, имеющие хорошую физическую или химическую защиту (прочная чешуя, костяной панцирь, ядовитые железы), как правило, живут дольше и стареют медленнее, чем незащищенные. Это подтверждает классическую эволюционную гипотезу, согласно которой высокая базовая (независящая от возраста) смертность способствует эволюции быстрого старения и недолгой жизни. Подтвердилась и гипотеза об «эволюционном компромиссе» между ранним размножением и долголетием: виды, рано достигающие половой зрелости и производящие каждый год многочисленное потомство, живут меньше и стареют быстрее. Две другие популярные гипотезы не получили подтверждения: о том, что теплокровные из-за более активного метаболизма должны стареть быстрее, чем холоднокровные, и о том, что холоднокровные, обитающие в районах с теплым климатом, должны стареть быстрее обитателей прохладных мест. По-видимому, это значит, что интенсивность метаболизма, ведущая к ускоренному накоплению молекулярных повреждений, — менее значимый фактор эволюции старения, чем отбор на способность с этими повреждениями справляться.

Является ли старение непременным свойством всех живых организмов или его можно избежать? Почему представители разных видов так сильно различаются по продолжительности жизни? Какие факторы влияют на эволюцию скорости старения? Несмотря на энергичные исследования, окончательных ответов на эти вопросы пока нет, хотя есть ряд гипотез с разной степенью теоретической и фактической обоснованности (см. D. Fabian, T. Flatt, 2011. The Evolution of Aging, а также статью в Википедии Evolution of ageing и ссылки в конце новости).

Одним из перспективных подходов к изучению эволюции старения является сравнительный анализ больших массивов данных по демографическим показателям разных видов живых существ (см., например: O. R. Jones et al., 2014. Diversity of ageing across the tree of life). Это позволяет обнаруживать корреляции между долголетием и признаками, которые теоретически могут влиять на его эволюцию, такими как уровень метаболизма, плодовитость, время полового созревания, способность к полету, пресс хищников, наличие эффективных средств защиты от них и т. д. Особенно ценны данные по диким популяциям, потому что в неволе многие интересующие эволюционных геронтологов параметры могут отличаться от естественных.

По теплокровным позвоночным (млекопитающим и птицам) таких данных набралось уже довольно много, а вот эктотермные (пойкилотермные, холоднокровные) тетраподы, то есть амфибии и рептилии (за вычетом птиц, которые формально тоже рептилии), до сих пор были недопредставлены в подобных исследованиях. Между тем они крайне интересны хотя бы потому, что среди них много рекордсменов-долгожителей. Из 30 видов позвоночных, способных доживать до 100 лет, 26 относятся к амфибиям и рептилиям (среди известных примеров — протеи и галапагосские черепахи).

Статья большого коллектива зоологов из 23 стран, опубликованная недавно в журнале Science, восполняет этот пробел. Объем собранных данных впечатляет. Авторы обобщили результаты многолетних исследований 107 диких популяций 77 видов амфибий и рептилий. В каждой из этих популяций животных регулярно ловили, метили, отпускали, снова ловили и т. д. (см. Mark and recapture). Это позволило оценить смертность в разных возрастах. Средняя продолжительность наблюдений за одной популяцией — 17 лет (диапазон — от 4 до 60 лет), среднее число учтенных особей (тоже в расчете на одну популяцию) — 1796, поимок — 4137.

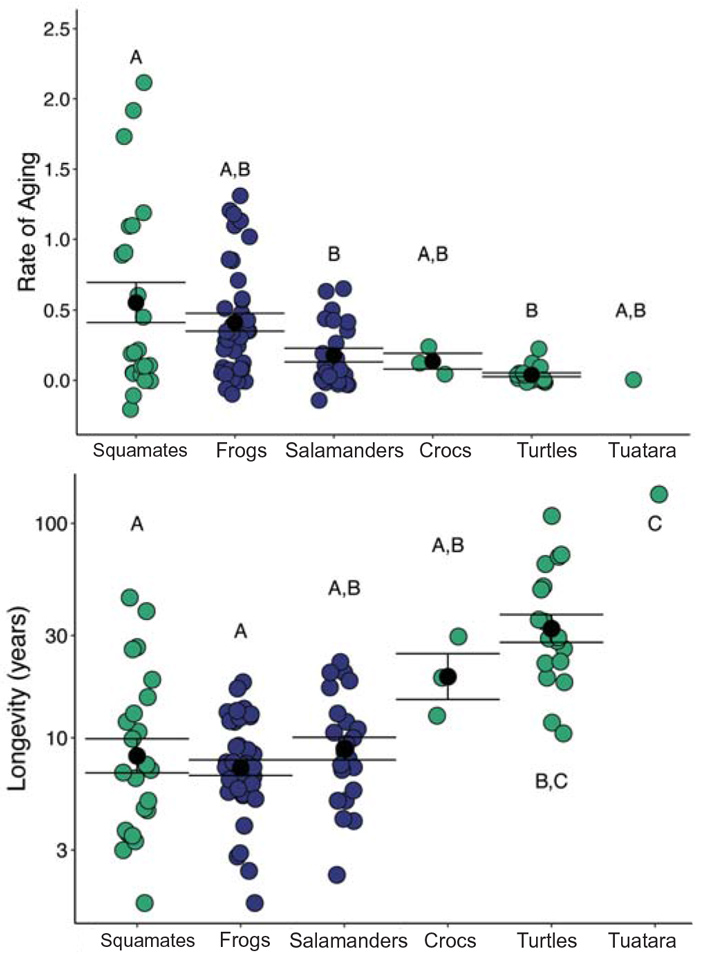

Для каждого вида были рассчитаны два показателя: продолжительность жизни и скорость старения. Результаты показаны на рис. 1.

Продолжительность жизни рассчитывалась как время в годах от полового созревания до смерти 95% половозрелых особей в популяции. Эта мера не идеальна, но всё же она надежнее, чем максимальная (рекордная) продолжительность жизни, которая слишком сильно зависит от размера выборки.

Скорость старения рассчитывалась при помощи модели Гомперца, которая в первом приближении неплохо описывает динамику старения (то есть рост смертности с возрастом) у животных после достижения половой зрелости. Использовалось уравнение \(u=e^{\beta_0+\beta_1\alpha}\), где \(u\) — вероятность умереть в течение года, \(e\) — основание натурального логарифма, \(\alpha\) — возраст в годах от наступления половой зрелости, \(\beta_0\) и \(\beta_1\) — коэффициенты, которые нужно подбирать на основе эмпирических данных. Первый коэффициент характеризует базовую смертность, не зависящую от возраста, а второй — это и есть скорость старения. Суть в том, что смертность, как правило, с возрастом растет экспоненциально, увеличиваясь в определенное число раз каждые сколько-то лет. Например, у людей в интервале от 30 до 90 лет вероятность умереть в течение ближайшего года удваивается каждые 7 лет (в первом приближении), что соответствует величине \(\beta_1\approx0{,}1\). При \(\beta_1=0\) старение отсутствует (смертность постоянна во всех возрастах), при \(\beta_1<0\) можно говорить об «отрицательном старении» (смертность снижается с возрастом), при \(\beta_1=2\) (максимум на шкале на рис. 1) вероятность смерти в данном году увеличивается за каждый год взрослой жизни почти в 7,5 раз (очень быстрое старение).

Связь между скоростью старения и продолжительностью жизни хоть и тесная, но не вполне однозначная. При высокой скорости старения жизнь не может быть долгой. Однако при низкой скорости старения она может быть как долгой, так и короткой: это зависит от базовой смертности, в том числе от пресса хищников.

В каждом из шести попавших в выборку отрядов (рис. 1) нашлись нестареющие виды, чья смертность с возрастом остается постоянной или даже снижается. В научной литературе сейчас принято осторожно называть их «видами с незначительным старением» (negligible senescence) — на всякий случай, вдруг мы чего-то еще не понимаем. Вот как трудно человечеству отказываться от веры в неизбежность старения.

Если проводить сравнение по отрядам, то медленнее всех стареют и дольше всех живут гаттерии, черепахи и крокодилы. Впрочем, и в других отрядах встречаются виды с нулевым и отрицательным старением (рис. 2).

Рис. 2. Скорость старения (вверху) и продолжительность жизни у представителей шести отрядов амфибий (синие точки) и рептилий (зеленые точки). Слева направо: чешуйчатые, бесхвостые, хвостатые, крокодилы, черепахи, туатара (гаттерия). Буквы (A, B, C) показывают, какие группы значимо отличаются друг от друга после внесения поправок на массу тела и филогению (положение на эволюционном дереве). Точками показаны нескорректированные данные. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Авторы использовали собранные данные для проверки четырех гипотез о природе старения и о факторах, влияющих на его эволюцию.

1. Терморегуляторная гипотеза. Многие специалисты убеждены, что главная причина старения состоит в накоплении разнообразных молекулярных повреждений (см.: Экстракт из старых сородичей ускоряет старение, «Элементы», 20.02.2017), в том числе из-за окислительного стресса. Логично предположить, что у эндотермных (теплокровных) животных повреждения должны накапливаться быстрее, чем у эктотермных, потому что у них выше уровень метаболизма. В таком случае теплокровные и стареть должны быстрее, чем амфибии и рептилии. Новые данные, однако, этого не подтвердили. После внесения необходимых поправок на массу тела и эволюционное родство оказалось, что скорость старения у холоднокровных значимо не отличается от таковой у теплокровных. При этом она значимо более вариабельна (сильнее варьирует от вида к виду, рис. 3).

Рис. 3. Скорость старения (слева) и продолжительность жизни у холоднокровных (закрашенные значки) и теплокровных (незакрашенные квадраты — птицы, круги — млекопитающие). По горизонтальной оси — логарифм массы тела. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Данных по теплокровным тоже не всегда подтверждают «метаболическую гипотезу». Она неплохо работает на уровне внутривидовой изменчивости (особи с более высокой температурой тела стареют быстрее), но при межвидовых сравнениях всё не так очевидно. Например, птицы обычно стареют медленнее, чем млекопитающие сходного размера, хотя температура тела у них, как правило, выше.

2. Температурная гипотеза. Близкое по смыслу предположение, тоже основанное на идее о положительной связи между уровнем метаболизма и накоплением повреждений, состоит в том, что холоднокровные, живущие в теплом климате, должны стареть быстрее, чем их сородичи из более прохладных районов. Авторы проверили это, используя данные по средним, максимальным и минимальным температурам в районах обитания изученных популяций. Как выяснилось, у рептилий действительно есть слабая положительная связь между температурой окружающей среды и скоростью старения. У амфибий, однако, всё наоборот: лягушки и саламандры, живущие в прохладном климате, стареют в среднем быстрее, чем их собратья из теплых районов. Что касается продолжительности жизни, то она не коррелирует с температурой ни у рептилий, ни у амфибий.

3. Гипотеза защитных адаптаций. Третья гипотеза, проверявшаяся авторами, основана на классической эволюционной теории старения, согласно которой главной его причиной является недостаточно сильное действие очищающего отбора на поздно проявляющиеся вредные мутации. Логика, впервые изложенная Питером Медаваром, здесь такая. Даже если животное не стареет, оно не бессмертно: рано или поздно оно умрет от каких-то внешних причин (например, его съедят). Если вероятность смерти постоянна (не растет с возрастом), то вероятность дожить до возраста \(\alpha\) экспоненциально убывает с ростом \(\alpha\). Если какая-нибудь мутация снизит жизнеспособность организма в возрасте, до которого и без этой мутации мало кто доживает, то отбор вряд ли сможет ее отбраковать: он ее как бы «не заметит». Поэтому с течением времени в популяции должны накапливаться вредные мутации с поздно проявляющимися эффектами. Они-то и являются причиной старения.

Из этого следует, что итоговая скорость старения, определяемая балансом мутаций и отбора, должна зависеть от уровня внешней, не зависящей от возраста смертности. Например, если пресс хищников настолько велик, что у жертв почти нет шансов прожить больше двух-трех лет, то отбор не будет эффективно отбраковывать мутации, снижающие жизнеспособность после двух-трехлетнего возраста. В результате жертвы будут эволюционировать в сторону быстрого старения. И наоборот, если внешние угрозы минимальны, отбор будет способствовать эволюции медленного старения.

Тут-то и вступают в игру защитные адаптации. Если животное надежно защищено от хищников, например, прочным панцирем или несъедобностью, то следует ожидать, что оно будет, при прочих равных условиях, стареть медленнее, чем его незащищенные родственники.

Авторы рассмотрели два вида защитных адаптаций: физические (панцири черепах, прочная чешуя крокодилов и некоторых чешуйчатых) и химические (всевозможные яды). Оказалось, что защищенные виды действительно стареют в среднем медленнее, чем незащищенные. У видов с физической защитой среднее значение \(\beta_1\) составляет 0,05, с химической — 0,28, у беззащитных — 0,47.

К слову заметим, что медленное старение птиц по сравнению с млекопитающими тоже хорошо объясняется «гипотезой защитных адаптаций». Ведь у птиц есть одна из лучших защитных адаптаций, придуманных природой — способность к полету. То же относится и к летучим мышам, которые живут в среднем намного дольше, чем нелетающие звери того же размера. Ну а у голых землекопов и людей в роли защитной адаптации, способствовавшей эволюции медленного старения и долгой жизни, вероятно, выступала высоко развитая социальность (см.: Что общего у голых землекопов и «голых обезьян»?, «Элементы», 06.03.2017).

4. Гипотеза компромисса между ранней и поздней приспособленностью (или быстрой и долгой жизнью). Помимо идеи об ослаблении отбора с возрастом, классическая эволюционная теория старения включает идею о балансе между ранней приспособленностью (то есть эффективностью размножения в раннем возрасте) и сохранением жизнеспособности в течение долгого времени. При прочих равных то, что происходит в раннем репродуктивном возрасте, для отбора важнее происходящего позже, потому что до позднего возраста еще неизвестно, доживешь ты или нет. Поэтому если возникнет мутация, повышающая раннюю приспособленность ценой сопоставимого снижения поздней, отбор её, скорее всего, поддержит — даже если до проявления негативных эффектов этой мутации у многих особей есть шанс дожить. По-видимому, мутации, повышающие эффективность размножения в молодости, действительно часто делают это ценой ускоренного износа организма или имеют другие негативные поздние эффекты (см. Антагонистическая плейотропия). Следовательно, можно ожидать, что между компонентами ранней приспособленности (скорость полового созревания, плодовитость) и долголетия (высокая продолжительность жизни, медленное старение) будет существовать отрицательная корреляция. В зависимости от условий (например, от того же пресса хищников) одни виды будут выбирать стратегию быстрой жизни («живи быстро, умри молодым»), а другие последуют максиме «тише едешь — дальше будешь».

Данные по рептилиям и амфибиям хорошо согласуются с этой гипотезой (рис. 4). Рептилии, позднее достигающие половой зрелости, стареют медленнее и живут дольше созревающих рано. У амфибий есть значимая положительная связь между плодовитостью (количеством икры, выметываемой в год) и скоростью старения. Как и у рептилий, скорость полового созревания у них отрицательно коррелирует с продолжительностью жизни.

В свете этих данных становится понятнее исключительное долголетие черепах: у них и защита на высоте, и стиль жизни медленный.

Рис. 4. Связь между компонентами ранней приспособленности (время полового созревания, плодовитость) и долголетием у амфибий (синие значки) и рептилий (зеленые). A — скорость старения отрицательно коррелирует с возрастом начала размножения. B — скорость старения положительно коррелирует со среднегодовой плодовитостью. C — продолжительность жизни положительно коррелирует с возрастом начала размножения. D — между продолжительностью жизни и плодовитостью нет значимой корреляции. Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Таким образом, исследование показало, что уровень внешней смертности, определяющий давление отбора на вредные мутации с поздним эффектом, и компромисс между быстрой и долгой жизнью, — два фактора, предсказываемые эволюционной теорией старения, — судя по всему, сильнее влияют на эволюцию долголетия у наземных позвоночных, чем интенсивность метаболизма.

По-видимому, нужно признать, что уровень метаболизма не является решающим фактором в эволюции старения. Молекулярные повреждения любой природы (будь то производство свободных радикалов, утрата теломер, производство цитокинов стареющими клетками или повреждения ДНК) должны накапливаться быстрее при интенсивном метаболизме. Но эволюционная судьба вида, то есть то, с какой скоростью он в итоге будет стареть, по-видимому, определяется не столько темпом накопления повреждений, сколько силой отбора на способность с этими повреждениями бороться. В этом смысле эволюция сильнее биохимии.

Источник: Beth A. Reinke, Hugo Cayuela, Fredric J. Janzen et al. Diverse aging rates in ectothermic tetrapods provide insights for the evolution of aging and longevity // Science. 2022. DOI: 10.1126/science.abm0151.

См. также:

1) Быстрое старение у нематоды C. elegans поддерживается родственным отбором, «Элементы», 15.01.2019.

2) Что общего у голых землекопов и «голых обезьян»?, «Элементы», 06.03.2017.

3) Экстракт из старых сородичей ускоряет старение, «Элементы», 20.02.2017.

4) У червя Caenorhabditis elegans старение легко замедлить или ускорить, но трудно изменить его траекторию, «Элементы», 02.02.2016.

5) Как стареют растения, «Элементы», 07.11.2006.

6) Эволюция ускоренного старения как следствие адаптации к неблагоприятным условиям (доклад А. В. Маркова на семинаре «Вопросы эволюции» 27.01.2017).

-

"Голых землекопов не жжет ни кислота, ни перец, «Элементы», 31.01.2008."

https://old.elementy.ru/news/430671

В эту копилку следует добавить "Панцири и яды способствуют эволюции долголетия у амфибий и рептилий"

А если рассмотреть еще один фактор - диапазон температуры тела, при котором животное может существовать. Это диапазон как то влияет на долголетие?

Очевидно, что температура тела голого землекопа связана с температурой грунта, в котором он живет. Поэтому диапазон температуры тела у голого землекопа гораздо выше чем у мыши. И живет голый землекоп дольше.

Интересно, какой диапазон температур выдерживает Гаттерия?-

Предполагаю (поскольку точно не знаю), что голый землекоп находится под землей в среднем большее время в течение суток, чем мышь?

В связи с этим выскажу еще одну свою давнюю гипотезу по теме сравнительного долголетия: предполагаю, что подземные и подводные обитатели имеют преимущество над на(д)земными, благодаря защите от солнечной и космической радиации. Предположительно, те животные, которые меньше облучаются ею, реже имеют онкологические заболевания и поэтому дольше живут.

А животным с дополнительной защитой в виде панциря или чешуи и вовсе повезло.)

Чем меньше доза облучения мягких тканей, тем меньше риск генных мутаций. По-видимому, также, чем ближе к полюсам, тем больше доза облучения космической радиацией, которая жестче, чем солнечная.

Летучие мыши защищены от солнечной радиации своим ночным образом активной жизни и обитанию днем в пещерах, на чердаках и в других укрытных местах, где нет солнечной радиации.

Так что, у домоседов есть своеобразное оправдание - меньший риск онкологических заболеваний. ) Хотя вредные привычки и неполезная пища (мясо тех же на(д)земных млекопитающих) могут свести на нет это их преимущество. К тому же, малоподвижный образ жизни у человека приводит к другим сопутствующим заболеваниям, сокращающим продолжительность жизни.-

Я все по старой теме. Если голого Землекопа кислота не берет, то его кожа должна быть сделана из особых белков, внутримолекулярные связи в которых должны быть сильными, поэтому не разрушаются в кислоте.

Также, зубы у Землекопа должны быть твердые как алмаз (утрирую), а кожа стойкой к истиранию, поскольку зубами Землекоп как горнопроходческая машина роет себе норки. Такая кожа также должна быть стойкой солнечному излучению. А если взять мышку, то у ней есть шорстка, которая защищает ее на солнышке. При этом мышки не очень часто гуляют в солнечную погоду, а сидят в норках, как и голый землекоп.

А вот, Гаттерия, активна при температуре тела 6...8 гр.С. (что, весьма удивительно) И, видимо, может переносить жару в 35гр.С, т.к. живет в теплом климате.-

Защита от кислоты может быть не только пассивной, но и активной по типу окислительно-восстановительной реакции. Если у человека в желудке соляная кислота, а во рту щелочная среда, которые могут друг друга нейтрализировать, то почему бы Землекопу так же не выделять щелочь через кожу? Дождевые черви, вроде бы, тоже какую-то слизь выделяют.

Зубы у него, наверное, растут постоянно.

Шерстка есть у большинства млекопитающих, поэтому для сравнения не подходит. Тем более что от жесткой космической радиации это не защита. Там нужно что-то посолиднее, потолще. А волоски шерсти, по-моему, вообще, могут пропускать свет, как световоды.-

Написал свои комментарий в отношении зубов Голого землекопа почти наугад. Однако в сети эта информация подтвердилась. "Голый землекоп с помощью своих резцов прорывает многочисленные туннели, причем для него практически не существует препятствий: зубы грызуна настолько крепкие и сильные, что могут справиться даже с камнем". https://www.startsmile.ru/news/171/samye_silnye_zuby/

Еще - см. статью "Голый землекоп способен пройти сквозь бетонную стену. "https://vk.com/wall-84913750_5861

Здесь речь идет не об истирании зубов, а об том, что зубы у этого зверька на самом деле очень прочные (уже без утрирования).

Помимо этого "Они не нечувствительны к термическим и кислотным ожогам"

Все сходится к тому, что белки их кожи и зубов на самом деле очень стойкие.

Если посмотреть фотографии этих зверьков, то не похоже чтобы зверьки были покрыты какой либо слизью, которая может нейтрализовать кислоту. См фото на ссылке выше.

Возвращаясь к дискуссии по динозаврам - а почему бы динозавров не оснастить костями из таких белков, из которых сделаны зубы Голого землекопа?

Возможно, природа восстановила в генотипе голых землекопов спящие гены динозавров. И действительно кости динозавров могли были очень прочными.

Шорстка у мышки достаточно плотная. Поэтому вряд ли пропускает солнечное излучение. Кожу у мышки через шорстку не видно, за исключением животика.-

Может быть защитный кожный секрет у Землекопа выделяется только при контакте с агрессивной средой, рефлекторно, как у человека слюна при надкусывании, например, лимона.

Предполагаю, что волосы могут работать, как оптоволоконные нити, и проводить свет с торцов к корням независимо от толщины шерстки.

Думаю, отпечатки ног гигантских зауроподов в мягком илистом грунте должны были быть более глубокими, независимо от прочности их костей.

И, все-таки, есть множество фактов (в частности, климатических и геофизических, которые лучше объясняются изменением гравитации, а не прочности костей и мышц.

Надеюсь, более широкое освоение космического пространства (не околоземного) человеком, покажет насколько оправдано мое предположение.-

"И, все-таки, есть множество фактов (в частности, климатических и геофизических, которые лучше объясняются изменением гравитации, а не прочности костей и мышц."

Хотелось бы узнать, что это за факты. Возможно, можно объяснить эти факты по другому. Аргументы в дискуссии выглядят более весомыми, если в составе аргументов приводится ссылки на наблюдения.

Надежно установленные наблюдения и факты интересны как для меня так и для Вас. Для меня - для доказательства моих гипотез. Для Вас - для доказательства Ваших гипотез.-

Следует отметить, что гипотеза увеличения прочности белковых структур объясняет не только парадокс динозавров, но, попутно, почему Голый землекоп почти бессмертный (по меньшей мере живет гораздо дольше мышки)

Дело в том, что белки с сильными внутренними связями сложные разрушить по действием такого фактора как температура и под действием радиации, и соответственно, сложнее изменить. А репликативный аппарат работает более надежно. Например, в процессе фолдинга белков, белковая молекула сворачивается под действием более сильных взаимодействий между частями молекулы. При этом увеличивается помехоустойчивость репликативного механизма в целом. В итоге снижается количество мутаций, которые разрушают организм. И эти мутации накапливаются более медленно. Репликативный механизм становится более простым. Не нужно дополнительных белков для ремонта свернутой белковой структуры. Также не нужно метить дефектные клетки для их выведения из организма. Что в свою очередь увеличивает надежность этого механизма.

Если белки с сильными связями расположить на ландшафте приспособленности белков, то набор таких белков находящийся на возвышенности будет окружен глибокими "ущельями" (без наличия тропинок между возвышенностями одного уровня), через которые мутациям сложно перебраться. Поэтому мутации, потенциально приводящие к разрушению организма вообще не могут происходить.

См. статьи Александра Маркова:

"Расширение белковой вселенной продолжается" https://old.elementy.ru/novosti_nauki/431326/Rasshirenie_belkovoy_vselennoy_prodolzhaetsya

"Пути эволюции предопределены на молекулярном уровне" https://old.elementy.ru/news/430196

Следует отметить, что бессмертие не дается бесплатно. Бессмертный организм становится неспособным меняться.-

Из различных источников в течение многих лет я узнал, что в период, сопутствовавший вымиранию динозавров, также происходили значительные по масштабам геологические процессы, как то максимальная трансгрессия за всю историю Земли, значительное усиление вулканической активности, тектоники плит, масштабные наводнения и др.

Хотя по различным источникам предки китов начали переходить в водную среду обитания около 50-60 млн. лет назад, мне думается, что этот процесс был инициирован более ранним (если брать датировки массового вымирания динозавров) увеличением гравитации.

Я тут (https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8641) наткнулся на интересную статью, описывающую альтернативную (скорее Вашей, чем моей) гипотезу, в которой приводятся данные по давлению динозаврьих ног на грунт с соответствующими выводами - как раз то, о чем я говорил ранее.

Интересный момент - судя по приведенным в статье прочностным характеристикам, кости конечностей животных почти на 2 порядка прочнее бетона. Что уж тогда говорить о зубах, в частности, о зубной эмали. По-видимому, не одни Землекопы могут грызть бетон. ) И, да, я вспомнил, что раньше не раз слышал про то, что обычные крысы могут прогрызть буквально всё - от электрических проводов под напряжением до бетона.

На самом деле, обычные кости выдерживают нагрузку лишь благодаря своим упругим свойствам, по прочности на истирание они скорее всего уступают бетону. Только зубная эмаль может соперничать в этом с бетоном.

Вот что пишут в статье, в частности, про прочность костей динозавров:В частности, химический состав костей динозавров по современным данным эквивалентен костям ныне существующих животных (Ca10[PO4][OH]2). Важность этого в том, что химические связи элементов определяют такие свойства материала, как прочность и плотность. Таким образом, маловероятно для костей динозавров и птерозавров быть легче или сильнее, чем кости рептилий и млекопитающих сегодняшних дней, а им приходилось выдерживать колоссальную нагрузку со стороны их тел.

В результате расчетов авторы статьи приходят к выводу, что гравитация на поверхности Земли должна была быть в 1,5 раза меньше, для чего радиус Земли должен был быть в 2 раза больше. Очевидно, это нереализуемый сценарии - сжать Землю до 2-кратно меньшего радиуса!? За счет каких сил? Разве что, если предположить существование изначально полой Земли.)

Вариант с увеличением радиуса орбиты мне кажется более реализуемым, тем более, что он гарантированно обеспечивает необратимое глобальное похолодание, приведшее к обледенению полюсов планеты.-

"Я тут (https://applied-research.ru/ru/article/view?id=8641) наткнулся на интересную статью, описывающую альтернативную (скорее Вашей, чем моей) гипотезу, в которой приводятся данные по давлению динозаврьих ног на грунт с соответствующими выводами - как раз то, о чем я говорил ранее."

Согласно таблицы допустимых нагрузок для фундаментов https://www.calc.ru/Tablitsy-Dopustimogo-Davleniya-Na-Grunt-I-Nesushchey-Sposobn.html

допустимая нагрузка на грунт колебается от 2 до 4,5 кГ/ см2. Для грунта из твердой глины величина допустимо нагрузки составляет 3 кГ/ см2. Если перевести в Паскали то получается 300000 Па или 300 кПа. Нагрузка на грунт для Апатозавра составляет 290 кПа. Учитывая, что таблица допустимых параметров нагрузки для фундаментов приведена с коэффициентом запаса 1,5-2,0 Апатозавр явно не провалится. Конечно ему не следует лезть в болото и в пески. Хотя, болото на дне также может состоять и твердого грунта.

Вот в этом источнике информации https://animalzoom.ru/apatozavr приведены размеры отпечатков ног. Отпечаток одной ноги составлял в длину 1м. Поэтому Апатозавр не провалится даже стоя на 1 ноге.

"В частности, химический состав костей динозавров по современным данным эквивалентен костям ныне существующих животных (Ca10[PO4][OH]2)."

Химический состав костей динозавров пролежавших в грунте многие десятки миллионов лет минерализовался и не соответствует реальному составу. Например углеродные структуры из этих костей уже давно исчезли. А металлы и их окислы растворились Помимо этого этот состав ни чего не говорит о химической, о механической структуре вещества, из которого состояли кости динозавров и о их прочности.

Для того чтобы понять из чего состояли кости динозавров необходимо изучать зубы Голого землекопа, которые могут иметь сопоставимую с костями динозавров прочность, в которых, возможно, реализовались гены костей динозавров, а не сравнивать с костями обычных млекопитающих-

Вы привели оптимистичный вариант - достаточно плотный грунт. Причем таблица приведена для глубины заложения фундамента 1-1,5м. (такой глубины отпечатки ног крупных зауропод вряд ли находили)

Там же, в приведенной Вами статье сказано, чтоПри разработке проекта дома для примерного расчета фундамента, как правило, несущая способность принимается 2 кг/см2

В приведенной же мной статье тоже принят оптимистичный вариант с весом апатозавра всего 30т.

При этом в википедии сказано, чтоСредняя длина животного составляла 21—22,8 метра, а средняя масса — 16,4—22,4 тонны. Несколько образцов показывают максимальную длину на 11—30 % больше средней и массу 32,7—72,6 тонн

А если учесть, что были еще более крупные и тяжелые виды зауропод, то все оптимистичные варианты, к сожалению, рушатся под натиском новых фактов. Если бы не обнаружение в последние десятилетия новых, еще более крупных и тяжелых видов динозавров, то для диплодока можно было бы найти мало-мальски удовлетворительное оправдание его существования.)-

Вот в этом документе https://docs.cntd.ru/document/456054206

Приложение Б "Расчетные сопротивления грунтов оснований"

приведены Таблицы расчетных сопротивлений разного типа грунтов.

Для непросадочных грунтов в Таблица Б.3 приведены Расчетные сопротивления глинистых (непросадочных) грунтов

В этом случае глины, с пористостью 0,5 держат нагрузку 600 кПа, суглинки 350 кПа, Суспеси 300 кПа.

Таблица Б.4 - Расчетные сопротивления глинистых просадочных грунтов. Для динозавров вполне приемлемые величины 300 и 400 кПа.

При этом динозаврам не обязательно дожидаться просадки грунта под ногами. Эта просадка может занимать неделю или месяц. При этом динозавр может переходить на другое место.

Таблица Б.6 - Расчетные сопротивления элювиальных крупнообломочных грунтов

в Максимуме 900 кПа. В минимуме 300 кПа.

В целом за исключением песчаных грунтов для динозавров все оптимистично.

Ну а крупные динозавры, по видимому должны иметь, соответственно, большую поверхность ступни. Поэтому удельное давление на грунт не изменится.

Помимо этого масса динозавров скорее всего завышена и рассчитана на удельные параметры организма современных млекопитающих. В реальности кости Динозавров могут более прочные и более пористые. Удельная мощность мышц может быть выше чем у современных млекопитающих, в результате мышцы динозавров имеют меньший вес. Более прочная кожа может быть более легкой. То же самое касается внутренних органов динозавров.-

"Ну а крупные динозавры, по видимому должны иметь, соответственно, большую поверхность ступни."

Только не забывайте про закон квадрата-куба, в котором вся загвоздка. Масса тела, ведь, растет быстрее, чем площадь ступни! У еще бОльших динозавров еще бОльшие проблемы )

"В реальности кости Динозавров могут более прочные и более пористые. Удельная мощность мышц может быть выше чем у современных млекопитающих, в результате мышцы динозавров имеют меньший вес. Более прочная кожа может быть более легкой. То же самое касается внутренних органов динозавров".

Для пропорций тела, подобных слоновьим, но при размерах в 2-3 раза бОльших, для обхода ограничений, диктуемых законом квадрата-куба необходимо такое же 2-3 кратное различие, либо в уровне гравитации, либо ровно такое же в прочности(несущей способности) костей и мышц. Другой коэффициент изменения прочности костей и мышц даст другие же максимально достижимые размеры.

Я не знаю (не припоминаю, указывали ли Вы) каков коэффициент упрочнения костей и мышц у динозавров.

Если он меньше 2, то динозаврам дополнительно понадобились бы пневматизированные кости. Если больше 3, то пневматизированные кости не понадобятся и динозавры могли бы достигать еще бОльших размеров.-

Только не забывайте про закон квадрата-куба, в котором вся загвоздка. Масса тела, ведь, растет быстрее, чем площадь ступни! У еще бОльших динозавров еще бОльшие проблемы )

Закон квадрата-куба здесь не работает. Площадь опорной поверхности ступней может расти независимо от массы тела. Конструкции ноги динозавра с большой опорной поверхностью затрагивает только нижню часть ноги. При этом нет препятствий к увеличению площади стопы. Поэтому естественный отбор всегда выберет оптимальную площадь опорной поверхности, которая не позволит проваливаться в слабом грунте, при этм не затрудняет движение. Масса части ноги с большой опорной поверхностью не существенна по сравнению с общей массой динозавра и незначительно влияет на общий вес динозавра.

В отношении коэффициента. Можно в 1,5 раза увеличить прочность костей и других тканей тела. В результате птеродактиль будет легче в 1,5 раза. Далее, можно увеличить мощность мышц в 1. 5 раза. В результате более легкий птеродактиль оснащенный более мощными мышцами будет способен к активному полету.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

> предполагаю, что подземные и подводные обитатели имеют преимущество над на(д)земными, благодаря защите от солнечной и космической радиации

Вы очень сильно забыли про радон. Он распространен повсеместно и вносит решающий вклад в поглощенную дозу населения.

За счет космического излучения большинство населения получает дозу, равную около 0.35 мЗв в год. Средняя доза внутреннего облучения за счет радионуклидов земного происхождения составляет 1.35 мЗв/год. Наибольший вклад (около 3/4 годовой дозы) дают радон и продукты его распада (альфа-радиоактивен, повреждает в основном легкие).

Это в среднем. Проживающие на первых этажах строений имеют на 1-2 порядка более высокую дозу от радона.

Так что проживающие в норах или пещерах получают дозу радиации в среднем на порядок более высокую, чем в той же местности бегающие по поверхности или летающие и не живующие постоянно в непроветриваемых норах.-

А говорят, что радоновые источники полезны для здоровья. ) И, что на солнце можно рак кожи заполучить.

И про космонавтов, что они получают большую дозу радиации.

Честно говоря, мне непонятно, почему из Земли радиации (т.е. энергии) должно исходить больше, чем из космоса? Т.е., теоретически, можно предположить возможность существования жизни на Земле вдали от (совсем без) Солнца? Хотя бы с помощью искусственного преобразования радиации Земли в ИК-свет для животных и ультрафиолет для растений. По-видимому, энергии должно хватить на всю Землю? )

-

-

Последние новости

См. также

Рис. 1. Эволюционное дерево изученных видов амфибий и рептилий и показатели долголетия: продолжительность жизни (время в годах от начала размножения до гибели 95% особей) и скорость старения (оцененная по модели Гомперца, согласно которой вероятность умереть в текущем году увеличивается в \(e^{\beta_1}\) раз с каждым прожитым годом). Горизонтальными серыми и белыми полосами выделены отряды: хвостатые амфибии, бесхвостые амфибии, крокодилы, черепахи, чешуйчатые (ящерицы и змеи), клювоголовые (гаттерия). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science