Быстрое старение у нематоды C. elegans поддерживается родственным отбором

Идея о том, что старение — это адаптация, развившаяся под действием отбора, сегодня отвергается большинством геронтологов. Однако компьютерные модели показывают, что ускоренное старение может быть поддержано родственным отбором при соблюдении ряда специфических условий, таких как «наследование ресурсов» (близкая родня умершего должна благодаря его смерти получать дополнительные ценные ресурсы) и очень быстрое снижение плодовитости с возрастом. При соблюдении этих условий гены индивида действительно будут лучше распространяться, если он не станет долго задерживаться на этом свете. Геронтологи из Университетского колледжа в Лондоне, изучающие старение червя Caenorhabditis elegans, показали, что у этого модельного животного соблюдаются все условия, необходимые для поддержки ускоренного старения родственным отбором. Кроме того, само старение и смерть у C. elegans имеют характерные черты «запрограммированных» онтогенетических процессов и в целом похожи скорее на целенаправленное самоубийство. Имеющиеся факты говорят о том, что существование адаптивного старения по крайней мере у этого вида животных весьма вероятно.

1. Может ли родственный отбор поддержать «гены старения»?

«Элементы» уже рассказывали о спорах вокруг эволюционных причин старения (см.: Что общего у голых землекопов и «голых обезьян»?, «Элементы», 06.03.2017). Сегодня почти общепринятой является так называемая «классическая эволюционная теория старения». Она утверждает, что главными причинами широкой распространенности старения (понимаемого как снижение жизнеспособности или рост вероятности смерти с возрастом) у многоклеточных организмов являются, во-первых, неспособность отбора эффективно вычищать из генофонда мутации с поздно проявляющимися вредными эффектами (эта идея принадлежит Питеру Медавару), во-вторых, отбор в пользу аллелей с двойственным эффектом, которые повышают приспособленность организмов в молодости ценой ускоренного снижения жизнеспособности в дальнейшем (идея антагонистической плейотропии Джорджа Уильямса).

Согласно классической теории, старение не является адаптацией и напрямую не поддерживается отбором, а развивается как неизбежный побочный эффект ослабления отбора с возрастом. Эта теория обладает хорошей объясняющей и предсказательной способностью и подтверждается множеством фактов (см. доклад «Эволюция ускоренного старения как следствие адаптации к неблагоприятным условиям»).

Классическим взглядам противостоит теория адаптивного старения, ярким защитником которой является российский биохимик, академик В. П. Скулачев. По мнению Скулачева и его единомышленников, старение — это адаптация, направленная на оптимизацию эволюционного процесса, а «гены старения» (аллели, способствующие снижению жизнеспособности с возрастом) распространяются в генофонде именно потому, что они вызывают старение, а не из-за других своих эффектов (как это происходит по Уильямсу) и не потому, что отбор просто не справляется с их выбраковкой (как это происходит по Медавару).

Идея адаптивного старения отвергается многими геронтологами в первую очередь потому, что она противоречит (по крайней мере на первый взгляд) классическим представлениям об эволюции. Признак, вредный для индивида, в нормальной ситуации не должен поддерживаться отбором, даже если он полезен для группы, популяции или вида в целом.

Впрочем, из этого правила есть ряд исключений. Например, «альтруистический» признак (вредный для своего обладателя, но выгодный другим особям) может развиться под действием родственного отбора, о чем «Элементы» не раз рассказывали. «Гены альтруизма» распространяются в генофонде при соблюдении неравенства RB > C (формула Гамильтона), где R — степень родства жертвователя и принимающего жертву, C — репродуктивный ущерб жертвователя, B — репродуктивный выигрыш принимающего жертву (подробнее см. в новости В изменчивом мире для успешности альтруизма достаточно, чтобы помощь была полезной в «плохие» годы, «Элементы», 12.03.2018).

Может ли старение поддерживаться родственным отбором как механизм «альтруистического самоустранения» особей, освобождающих таким образом жизненное пространство для молодых (см. феноптоз)? Компьютерное моделирование показало, что в принципе это возможно, но только при соблюдении ряда довольно экзотических условий (J. Travis, 2004. The evolution of programmed death in a spatially structured population; А. В. Марков, 2012. Может ли родственный отбор способствовать развитию генетической программы старения?).

Во-первых, ресурсы, высвобождающиеся в результате смерти индивида, должны быть в остром дефиците, иначе жертва не будет оправдана. Дефицитность ресурсов соответствует высокому значению B в формуле Гамильтона.

Во-вторых, эти ресурсы обязательно должны доставаться близкой родне умершего, а не кому попало (высокое значение R). Это называют наследованием ресурсов. Оно возможно, если популяция обладает повышенной вязкостью, то есть миграционные способности настолько низки, что молодые особи не уходят далеко от места своего рождения и живут рядом с родителями. Тогда дефицитное жизненное пространство, освободившееся после смерти родителя, с большой вероятностью достанется его потомку, а не кому-то постороннему.

В-третьих, способность к размножению должна быстро угасать с возрастом. Это, пожалуй, самое странное условие. Плодовитость должна изначально (еще до того, как родственный отбор возьмется за дело) снижаться с возрастом намного быстрее, чем жизнеспособность. Только в этом случае величина С в формуле Гамильтона окажется достаточно низкой (особи не будут так уж много терять от своей ранней смерти), чтобы родственный отбор поддержал аллели, ускоряющие старение, то есть как бы устраняющие дисбаланс между темпами снижения плодовитости и жизнеспособности. Но с какой стати плодовитость будет снижаться так быстро? Очевидно, здесь должны еще быть какие-то трудноустранимые препятствия, не позволяющие просто продлить плодовитый период вместо того, чтобы ускорять собственную смерть.

На первый взгляд может показаться (и мне действительно так казалось, когда я работал над процитированной выше статьей), что такая странная комбинация условий едва ли встречается хоть у одного живого организма. Однако статья британских геронтологов, опубликованная 9 января на сайте журнала Ageing Research Reviews, показывает, что по крайней мере у одного модельного вида животных, нематоды Caenorhabditis elegans, все эти условия удивительным образом соблюдены, а быстрое старение почти наверняка является адаптацией, развившейся под действием родственного отбора.

2. Старение у C. elegans подозрительно похоже на целенаправленное самоубийство

Факты, указывающие на то, что старение у C. elegans управляется специальной генетической программой, чьей главной функцией является, по сути дела, самоубийство организма, накапливались постепенно. Поначалу исследователи изо всех сил пытались истолковать их в рамках классической теории. Например, выяснилось, что у C. elegans есть гены (такие как daf-2, age-1 и age-2), единичные мутации в которых могут радикально увеличивать продолжительность жизни. То есть в своем «нормальном», немутантном, состоянии эти гены резко сокращают жизнь. Один из них, daf-2, даже получил прозвище grim reaper («смерть с косой»).

Наличие подобных генов ожидаемо, если существует специальная генетическая программа быстрого старения и ранней смерти, развившаяся под действием отбора. Такую программу можно сломать единичными мутациями, особенно если она эволюционно молодая и еще не успела «обрасти» дополнительными подстраховывающими механизмами, которые со временем должны развиваться под действием стабилизирующего отбора. Если же старение — всего лишь побочный эффект ослабления отбора с возрастом, то оно, скорее всего, будет зависеть от множества самых разных генов, и тогда его так просто не отключишь.

Тем не менее долго считалось, что гены, вроде бы ведущие себя как «гены старения», на самом деле таковыми не являются. Предполагали, например, что эти аллели были поддержаны отбором, потому что они повышают плодовитость, а ускоренное старение возникло при этом как нежелательный, но неизбежный побочный эффект. Однако потом выяснилось, что отрицательная связь между плодовитостью и продолжительностью жизни у C. elegans вовсе не так неразрывна, как думали вначале, то есть для повышения плодовитости нематоде не обязательно резко сокращать себе жизнь.

Есть и еще более удивительные факты. Как выяснилось, уже через несколько часов после достижения половой зрелости у C. elegans начинается протеостатический коллапс. Это значит, что у животного вдруг резко отключаются системы, контролирующие правильное сворачивание белков (protein folding), после чего в клетках начинают накапливаться белковые агрегаты. Управляющий сигнал — команда, по которой отключаются системы протеостазиса, — приходит от клеток зародышевой линии (J. Labbadia, R. Morimoto, 2015. Repression of the heat shock response is a programmed event at the onset of reproduction). Это слишком похоже на целенаправленное самоубийство, чтобы с порога отбрасывать такую возможность. Хотя возможны и иные объяснения: например, есть гипотеза, что отключение протеостатических систем позволяет ускорить производство белков, входящих в состав яичного желтка.

Обнаружены и другие факты, указывающие на поразительно быструю деградацию организма C. elegans, начинающуюся почти сразу после наступления половой зрелости. Например, уже на второй-третий день взрослой жизни у червя возникают проблемы с долговременной памятью (про способность C. elegans к обучению рассказано в новости Условный рефлекс у нематоды формируется на основе инсулинового рецептора, «Элементы», 22.07.2014), а к пятому дню долговременная память окончательно выходит из строя. В возрасте 4–12 дней у нематоды наблюдается уже целый комплекс «старческих» дегенеративных изменений, включая патологические изменения нейронов и атрофию кишечника. Материал деградирующей пищеварительной системы сначала идет на производство желтка (что может быть проявлением компромисса между ранней плодовитостью и поздней жизнеспособностью «по Уильямсу»), а потом происходит стремительное отмирание клеток кишечника, выглядящее как волна некроза, бегущая от переднего конца кишечника к заднему, что ведет к скорой смерти (C. Coburn et al., 2013. Anthranilate Fluorescence Marks a Calcium-Propagated Necrotic Wave That Promotes Organismal Death in C. elegans).

Подобные факты заставляют отнестись к идее о том, что ускоренное старение и смерть у C. elegans представляют собой пример феноптоза — «альтруистического самоустранения» на благо сородичей — вполне серьезно, даже если это противоречит классической теории. В конце концов, в биологии почти не бывает правил без исключений.

3. Жертвенная смерть — не редкость в живой природе

Продолжая готовить читателя к мысли о том, что быстрое старение у C. elegans является адаптацией, авторы обсуждают примеры исключительной жертвенности у самых разных организмов от бактерий до животных. Сама C. elegans при недостатке пищи (а также в присутствии патогенных бактерий или токсинов) иногда совершает образцовое самопожертвование ради потомства. Гермафродитная особь, решившаяся на такой подвиг, не откладывает оплодотворенные яйца, а задерживает их в своем организме. Вышедшие из яиц личинки пожирают тело матери изнутри, так что та в итоге превращается в «мешок с червями» (это состояние так и называют: bag-of-worms state). Прочная кутикула погибшей матери надежно защищает потомков от превратностей окружающего мира, повышая их шансы дожить, вопреки неблагоприятным условиям, до покоящейся расселительной стадии — дауэровской личинки (Dauer larva; подробнее о дауэровских личинках см. в новости Параллелизмы — результат быстрой эволюции сенсорных рецепторов, 20.09.2011).

Решение не откладывать яйца для нематоды в такой ситуации является решением умереть ради потомства. Впрочем, по мнению авторов, это всё же не настоящая «адаптивная смерть». Ведь потомкам идет на пользу не смерть матери как таковая, а лишь пожирание материнского организма (матрифагия), что можно рассматривать как экстравагантную форму передачи ресурсов от матери к потомству (см.: Многие беспозвоночные, подобно млекопитающим, вынашивают и выкармливают свое потомство, «Элементы», 08.11.2016). В данном случае смерть — лишь побочное следствие передачи ресурсов. Аналогичная ситуация наблюдается и у некоторых пауков, чьи самки позволяют своим детям себя сожрать. Истинной адаптивной смертью предлагается считать такую смерть, которая сама по себе полезна потомству. Например, некоторые тихоокеанские лососи, погибающие сразу после нереста в верховьях рек, возможно, тем самым помогают своему потомству выжить, потому что вокруг их разлагающихся тел развивается фито- и зоопланктон, которым будут питаться мальки. В этом случае смерть родителя — не следствие, а причина или необходимое условие получения потомками дополнительных ресурсов. Впрочем, авторы признают, что на практике отличить «настоящую адаптивную смерть» от «ложной адаптивной смерти» может быть очень непросто.

Программируемая клеточная гибель характерна не только для клеток многоклеточного организма, где она выполняет множество полезных функций, но и для целого ряда одноклеточных от бактерий до дрожжей. Между тем для одноклеточного организма программируемая клеточная смерть — это то же самое, что программируемая смерть организма. Есть основания полагать, что в растущей колонии дрожжей «жертвенное самоубийство» старых центральных клеток идет на пользу молодым периферическим клеткам, которые благодаря этому получают дополнительные питательные вещества. Не исключено, что жертвенное самоубийство совершают и одноклеточные паразиты лейшмании, которые таким способом, возможно, защищают оставшихся в живых сородичей от иммунной системы хозяина (H. Zangger et al., 2002. Cell death in Leishmania induced by stress and differentiation: programmed cell death or necrosis?).

4. Адаптивное старение у C. elegans

По мнению авторов, быстрое старение у C. elegans, скорее всего, является адаптацией, повышающей выживаемость потомства и развившейся под действием родственного или группового отбора (эти две формы отбора хорошо различимы только в теории, а на практике, когда популяция состоит из маленьких групп близких родственников, их нелегко отличить друг от друга). Отбор поддерживал раннюю смерть родителей, потому что дефицитные ресурсы, освобождаемые умершими, значительно повышали шансы потомков на выживание.

По-видимому, у C elegans выполняются все три условия, необходимые для того, чтобы родственный отбор поддержал «гены старения» (см. выше).

Условия №1 и №2 (дефицитность ресурсов, достающихся другим особям в случае смерти «альтруиста», и высокая степень родства между жертвователем и принимающим жертву) выполняются благодаря особенностям экологии этих животных. Нематоды C. elegans питаются разлагающимися растительными тканями, причем подходящие для них кормовые субстраты распределены в пространстве и времени очень неравномерно и, как правило, мелкими порциями. Предполагается, что именно поэтому у C. elegans развился гермафродитизм (см.: Чтобы превратить самок в гермафродитов, достаточно двух мутаций, «Элементы», 16.11.2009). Вероятность того, что на вдруг появившийся где-то подходящий «кормовой участок» (food patch) случайно попадут сразу два животных, самец и самка, очень мала. Поэтому отбор поддержал у предков C. elegans способность к самооплодотворению, благодаря которой для успешного освоения кормового участка достаточно одной особи-основателя.

Предки C. elegans были раздельнополыми. В гермафродитов превратились самки, а самцы так и остались самцами. Самцы могут спариваться с гермафродитами, и тогда происходит перекрестное оплодотворение, позволяющее быстрее адаптироваться к меняющимся условиям (см.: Опыты на червях доказали, что самцы — вещь полезная, «Элементы», 23.10.2009). Но гермафродиты могут размножаться и без помощи самцов, оплодотворяя свои яйцеклетки своими же спермиями. Спариваться друг с другом гермафродиты не могут.

В природных популяциях C. elegans самцы встречаются редко. Освоение нового кормового участка обычно осуществляется одиночным гермафродитом, который попадает туда в виде дауэровской личинки. Такой гермафродит, размножаясь без посторонней помощи, дает начало крохотной колонии, состоящей из родителя и его потомков. Вероятность того, что на том же самом эфемерном клочке подходящей растительной тухлятины успеют завестись конкуренты, невелика. Поэтому величина R (степень родства альтруиста и тех, ради кого он жертвует собой), скорее всего, будет высокой. Здесь нужно еще учитывать, что при самооплодотворении потомок получает все свои гены от одного родителя, поэтому величина R в формуле Гамильтона приближается к 1 (при перекрестном оплодотворении она составляет в среднем 0,5).

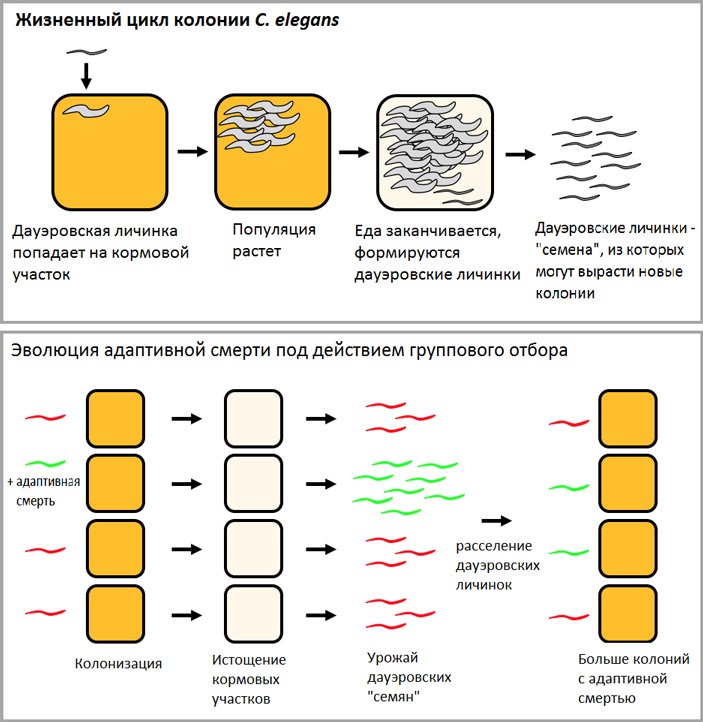

Подходящей пищи на кормовом участке, скорее всего, мало, поэтому численность выжившего потомства будет, во-первых, низкой, во-вторых, она будет жестко лимитироваться количеством доступных ресурсов. В такой ситуации «альтруистическое самоустранение» родителя, освобождая столь необходимое потомкам жизненное пространство, может существенно повысить шансы потомков дожить до стадии дауэровской личинки (покоящейся стадии, которая может долго дожидаться, пока ее занесет судьбой в новое хорошее место). В итоге жизнь колонии завершится производством, например, не пяти, а семи дауэровских личинок (см. рисунок).

Но самая интересная история связана с условием №3. Напомним, что речь идет о быстром снижении репродуктивной способности с возрастом, причем это снижение должно быть «трудноустранимым», иначе вместо адаптивного старения, скорее всего, разовьется просто более долгий репродуктивный период. Казалось бы, с какой стати способность к размножению будет деградировать с возрастом существенно быстрее, чем другие жизненные функции? Но у предков C. elegans, по-видимому, обстоятельства сложились именно так.

Дело в том, что гермафродитизм у C. elegans — недавнее эволюционное приобретение. Он характерен только для двух видов этого рода (C. elegans и C. briggsae), в то время как остальные виды Caenorhabditis — обычные раздельнополые нематоды. Эволюция, как это ей свойственно, наспех склепала новый признак из подручного материала, и вышло не совсем идеально. Гермафродитизм у C. elegans — протандрический. Это значит, что животное не может производить спермии и яйцеклетки одновременно. Сначала, еще на поздней личиночной стадии, производится примерно 300 спермиев. Они отправляются на хранение в специальный мешочек — сперматеку. Потом организм переключается на женскую функцию, и начинается производство яйцеклеток. После этого гермафродит уже не может пополнить запас спермиев своими силами. Можно спариться с самцом, но где его взять на маленьком кормовом участке, куда занесло одинокого гермафродита? Среди потомства самооплодотворяющегося гермафродита самцов тоже не будет: таким способом появляются на свет только новые гермафродиты. Поэтому самооплодотворяющийся гермафродит будет размножаться только до тех пор, пока не иссякнет запас спермиев, заготовленных еще на личиночной стадии. А иссякает он быстро. Вот вам и трудноустранимая «техническая» причина резкого снижения плодовитости с возрастом!

Можно было бы попробовать запасать побольше спермиев, чтобы их хватало на более долгий срок. Однако эксперименты с мутантными линиями C. elegans (среди которых есть и мутанты с продленным периодом сперматогенеза) показали, что это тоже не выход. Сперматогенез у гермафродитов протекает медленно. Нельзя накопить больше спермиев, не передвинув на более поздний возраст начало производства яйцеклеток — а значит, и начало размножения как такового. Это замедляет размножение гермафродитов, снижает общий темп роста популяции и в целом делает освоение маленьких кормовых участков менее эффективным. Как следствие, мутации, увеличивающие производство спермиев у гермафродитов, не поддерживаются отбором. Можно сказать, что нематоды C. elegans со своим наспех сделанным протандрическим гермафродитизмом оказались в своеобразном эволюционном тупике. При этом все причудливые условия, необходимые для поддержки адаптивного старения родственным отбором, вдруг оказались выполненными.

Таким образом, идея о том, что быстрое старение C. elegans является адаптацией, развившейся под действием родственного отбора, поддерживается как эмпирическими фактами, так и теоретическими выкладками. Конечно, строго доказать это утверждение крайне трудно, но косвенные аргументы выглядят убедительно.

Авторы подчеркивают, что теория по-прежнему не предполагает развития адаптивного старения у видов, у которых перечисленные условия не выполняются. А они, скорее всего, выполняются не часто. Тем интереснее, что у одного из самых изученных модельных видов животных они удивительным образом все-таки выполнились и адаптивное старение развилось в полном соответствии с умозрительными построениями эволюционистов-теоретиков.

Источник: Jennifer N. Lohr, Evgeniy R. Galimov, David Gems. Does senescence promote fitness in Caenorhabditis elegans by causing death? // Ageing Research Reviews. 2019. V. 50. P. 58–71. DOI: 10.1016/j.arr.2019.01.008.

См. также:

1) Что общего у голых землекопов и «голых обезьян»?, «Элементы», 06.03.2017.

2) У червя Caenorhabditis elegans старение легко замедлить или ускорить, но трудно изменить его траекторию, «Элементы», 02.02.2016.

-

Алитет долго смотрел на отца. Потом недовольно сказал: – Ты перестал видеть, что настала трудная жизнь. Не мешало бы тебе подумать об уходе к «верхним людям». Что-то давно я не вижу от тебя никакой пользы.

Шаман вздрогнул и с глубокой обидой сказал: – Разве у меня перестал ворочаться язык во рту, чтобы самому попросить смерти? (с)

Посуду быстро убрали, и старуха передвинулась на середину полога. Она молча повалилась на оленью шкуру и закрыла глаза. Тыгрена в слезах обвернула шею матери шкуркой молодого теленка, муж Каменват накинул петлей ремень поверх шкурки, и, когда Айе сел верхом на колени старухи и крепко взял ее руки в свои, придавив их к полу, петля затянулась.(с)

@

Дефицит пищи и вязкость среды обитания была у чукчей серьезным фактором, чтобы развилась и культурная адаптация, некий культоптоз.-

Действительно, почему на Кавказе любят и уважают стариков. Тут вспоминается рассказ Л.Н. Толстого:

Малолетний сынок, в соответствии с традицией, вдруг готовит папаше сюрприз - уже начинает строгать малогабаритное блюдце для отца.

@

А размер пенсии в конкретной стране?

Текущие соотношения средних пенсий и зарплат в соседних странах выглядят так:

Польша – 41,6%;

Беларусь – 38,9%;

Литва – 32,9%;

Россия – 32,5%;

Эстония – 31,4%;

Латвия – 31,2%;

Украина – 27,1%.

В СССР было - 40%

-

В благоприятных условиях гидры могут жить годами, десятилетиями и столетиями, не старея и не теряя в плодовитости.

СИСТЕМА РЕГЕНЕРАЦИИ ТКАНЕЙ ГИДРЫ?

ГИДРА ВЕЧНО МОЛОДАЯ!!!

-

Ученые из США и Швейцарии выяснили, каким образом гидре удается избежать старения. Биологи сумели выключить их регенерационную способность и определили, что при этом страдают функции эпителиальных тканей, в частности АУТОФАГИЯ. Оказалось, что этот процесс важен для долгой жизни животных. Препринт исследования опубликован в репозитории bioRxiv.

Всего у гидры около 5000 нейронов. В нервной системе гидры присутствуют как электрические, так и химические синапсы. Из нейромедиаторов у гидры обнаружены дофамин, серотонин, норадреналин, гамма-аминомасляная кислота, глютамат, глицин и многие нейропептиды (вазопрессин, вещество Р и др.).

Гидра — наиболее примитивное животное, в нервных клетках которого обнаружены чувствительные к свету белки опсины. Анализ гена опсина гидры позволяет предположить, что опсины гидры и человека имеют общее происхождение.

В 2016 году Нобелевскую премию по физиологии или медицине присудили профессору Токийского технологического института Ёсинори Осуми за фундаментальные исследования аутофагии — это механизм избавления от всех, выполнивших свою роль, старых клеточных компонентов (органеллы, белки и клеточные мембраны). Аутофагия вовлечена в различные процессы: от борьбы с бактериальными и вирусными инфекциями до обновления клеток.

Слово «аутофагия» до этой премии слышали немногие, но «программируемая клеточная смерть» — не теряющий популярности хит.

АУТОФАГИЯ, этот процесс важен для долгой жизни животных и человека. Для эволюционного развития человека необходимо значительное увеличение продолжительности жизни - в идеале, как у гидры.

HOMO SAPIENS, человек разумный формировался окружающей средой.

Уже сейчас состояние окружающей среды формирует нового человека – человека разумного и оптимального. HOMO SAPIENS, что дальше?

Требования к человеку разумному и оптимальному предъявляет окружающая среда, исключая либерализм как обоснование неограниченного потребления.

Сложившаяся ситуация – угрожающая экологическая катастрофа вынуждает при мотивации и принятии решений разделять два основных компонента:

- удобное решение, для личных целей или лиц своего круга;

- оптимальное решение, для сохранения и поддержания в оптимальном состоянии окружающей среды (без ущерба экологическим системам).

И так состояние окружающей среды уже сейчас формирует нового человека – человека разумного и оптимального. Субъективный мир человека разумного и оптимального дополнительно должен содержать еще пять подмножеств систем – пять новых уровней восприятия. В этих уровнях восприятия должна быть структурирована информация о сохранении и оптимизации экологических систем; а главное - как людям стать гармоничными со всей природой.

www.academia.edu/27052453/Сознание._Мир_и_разум._Самоорганиз

"Согласно классической теории, старение не является адаптацией и напрямую не поддерживается отбором, а развивается как неизбежный побочный эффект ослабления отбора с возрастом."Интересно, а когда эта теория стала классической? Или она классическая у геронтологов без биологического образования?

Можно ссылку на классику? :)

Просто хотел отметить, что вот я, например, биолог, и мне со всей очевидностью понятно что смерть прячется где-то в нашем генотипе. На это указывает ну вот прям всё в биологии. Не знаю как здесь относятся к ссылкам, но люди вроде оставляют, пожалуй и я это здесь оставлю, как раз по теме: https://habr.com/ru/post/431220/

А так статья замечательная. Спасибо!

Лаборатория доктора Михаэля Лазароу из Института биомедицинских открытий Монаша опубликовала 24 ЯНВАРЯ 2019 г. в Nature Communications новые данные о ключевом процессе, который способствует старению.

Исследователи изучили аутофагию, при которой клетки распознают, поглощают и разрушают дефектные белки, фрагменты клеточных мембран, части вирусов или бактерий. Захваченный «мусор» используется клеткой для получения энергии и веществ, необходимых для ее жизнедеятельности. В отсутствие эффективной аутофагии клетки оказываются перегруженными своими собственными отходами, что в масштабе всего организма может вызывать различные заболевания, включая диабет, мышечную дистрофию, болезнь Паркинсона и синдром Альцгеймера.

Как свидетельствует медицинская статистика, хронической венозной недостаточностью страдает примерно 60% людей трудоспособного возраста. С возрастом у человека возрастает риск заболеть венозной недостаточностью она чаще всего развивается у людей, которым уже исполнилось 50 лет.

Распознавание и связывание «мусора» происходит с помощью специфических белковых рецепторов, после чего он захватывается изолирующей мембраной и отправляется в лизосомы, где разрушается. Считалось, что контакт рецепторов с телами, которые нужно захватить, активирует мембрану. Однако ученые выяснили, что блокировка рецепторов от связывания с мембранами не останавливает процесс. Вместо этого сами МЕМБРАНЫ РЕКРУТИРУЮТ РЕЦЕПТОРЫ , для того, чтобы аутофагия протекала более эффективно. Сбои, возникающие на этом этапе, являются настоящей причиной заболеваний и старения.

Последние новости

Схема жизненного цикла C. elegans, где в качестве размножающегося организма рассматривается не особь, а колония (вверху). Внизу показано, как отбор на уровне колоний может поддержать адаптивную смерть, если наличие этого признака способствует производству большего числа дауэровских личинок (см. Dauer larva) — «семян», при помощи которых колонии размножаются. Пояснения в тексте. Рисунок из обсуждаемой статьи в Ageing Research Reviews