Cамый быстрый метаболизм был у ящеротазовых динозавров и птерозавров

Наши представления о динозаврах и их образе жизни меняются постоянно. И если в середине прошлого века их считали в основном медлительными «наземными крокодилами», то по современным представлениям многие из этих вымерших рептилий больше напоминали птиц, чем ящериц. Например, надежно установлено, что некоторые из них могли похвастаться красочным оперением и что некоторые виды проявляли заботу о потомстве. Судя по результатам недавней статьи, еще одна черта сближает «ужасных ящеров» и современных пернатых — высокий уровень обмена веществ и, следовательно, эндотермия, то есть теплокровность. Проанализировав при помощи спектроскопии химический состав костей нескольких родов вымерших рептилий и сравнив их с показателями современных животных, ученые обнаружили, что теплокровными были не только ближайшие родственники птиц, но даже гигантские длинношеие зауроподы и сам «король динозавров» — тираннозавр рекс.

В последние годы наши представления о динозаврах постоянно меняются в соответствии с новыми научными открытиями. Если еще в 40–50-х годах прошлого века о динозаврах писали как о «довольно вялых» существах, напоминающих в этом отношении современных холоднокровных рептилий (см., например, E. H. Colbert, 1951. The dinosaur book), то в конце 1960-х начался так называемый «ренессанс динозавров» (Dinosaur renaissance), буквально перевернувший наши представления об этих животных. Если раньше динозавры считались, в определенной степени, воплощением бессмысленного консерватизма и эволюционной неприспособленности, то после описания птицеподобного дейнониха (Deinonychus antirrhopus, см. J. H. Ostrem, 1969. Osteology of Deinonychus antirrhopus, an unusual theropod from the Lower Cretaceous of Montana) зазвучали голоса в пользу того, что динозавры были активными и хорошо адаптирующимися животными, которые не исчезли бесследно в горниле массового вымирания в конце мелового периода, но стали предками современных птиц.

Тут стоит заметить, что теория о родстве динозавров с птицами возникла еще в середине XIX века: в 1876 году Томас Гексли, ревностный сторонник эволюционной теории, отметил сходство между найденным в немецких песчаниках птицеподобным археоптериксом и мелким динозавром компсогнатом. Тем не менее в начале XX века, с выходом ставшей легендарной книги Герхарда Хайльмана (Gerhard Heilmann) «Происхождение птиц» (The Origin of Birds; подробнее об этом человеке и его труде вы можете прочитать в картинке дня Герхард Хайльман и происхождение птиц), «динозавровая теория» была на долгие годы отодвинута на задворки научного мира. Лишь в 1960-х годах о связи между динозаврами и птицами заговорили вновь, а в 1990-х, с открытием оперенных динозавров из Китая (P. C. Sereno, R. Chenggang, 1992. Early Evolution of Avian Flight and Perching: New Evidence from the Lower Cretaceous of China), разрыв между «птицеподобными динозаврами» и «ящероподобными птицами» начал неумолимо сужаться, пока не исчез совсем (Z. Zhou, F. Zhang, 2002. A long-tailed, seed-eating bird from the Early Cretaceous of China).

Если раньше динозавров представляли медлительными великанами, похожими на варанов и игуан, то теперь мы все чаще думаем о них как об активных животных, не уступающих в этом отношении млекопитающим. Слева — рисунок Зденека Буриана (1938 год; изображение с сайта artstation.com), справа — работа современного художника Пола Боннера (изображение с сайта zen.yandex.ru)

Особенно жаркие споры велись вокруг уровня метаболизма динозавров, то есть вопроса, были ли они холоднокровными, как современные рептилии, или скорее напоминали в этом отношении птиц, у которых температура тела всегда выше температуры окружающей среды (см. задачу «Тепло- или холодно-?»). У каждой из точек зрения были свои сторонники и противники. Одни указывали в качестве доказательства высокую скорость передвижения динозавров и быстрые темпы их роста, другие напирали на невыгодность теплокровности в условиях мезозойского климата и скудости высокопитательных кормов. Высказывалось также мнение, что для крупных динозавров были характерны инерциальная теплокровность, при которой высокая температура тела поддерживается за счет его крупных размеров (Крупные динозавры были почти теплокровными, «Элементы», 29.08.2006), или мезотермия, некий промежуточный вариант между истинной теплокровностью и холоднокровностью (J. M. Grady et al., 2014. Evidence for mesothermy in dinosaurs). С открытием большого количества оперенных динозавров доминирующая точка мнения сместилась в пользу теплокровности, ведь наружные изолирующие покровы только мешают солнечному теплу достигать пронизанной кровеносными сосудами кожи, а значит, динозавры с перьями должны были быть теплокровными.

Пока что доля окаменелостей динозавров с отпечатками оперения невелика, и, глядя на трехрогих трицератопсов, длинношеих диплодоков и причудливых стегозавров, палеонтологи не могут не мучиться вопросом, какой уровень обмена веществ был характерен для них. Пару лет назад была опубликована статья, в которой приводились результаты химического анализа скорлупы динозавровых яиц (R. R. Dawson et al., 2020. Eggshell geochemistry reveals ancestral metabolic thermoregulation in Dinosauria). По содержанию в ней изотопов кислорода 18O и углерода 13C ученые смогли определить температуру, при которой скорлупа формировалась в теле самки, у динозавров из провинции Альберта в Канаде, обитавших на палеошироте ~55 с. ш. Оказалось, что не только у мелких птицеподобных динозавров вроде троодона (Troodon), но и у довольно крупных, таких как трехтонная майазавра (Maiasaura), скорлупа формировалась при довольной высокой температуре около 40 градусов Цельсия, что сопоставимо с температурой тела современных кур и гусей. Похожим образом — по изотопному составу костей, — была определена температура тела и некоторых длинношеих зауропод, живших в тропических регионах планеты, — она тоже оказалась довольно высокой (Анализ зубной эмали динозавров показал, что температура их тела была как у современных млекопитающих, «Элементы», 26.09.2011).

Хотя о проявлении родительского поведения у майазавры было известно еще с 1970-х годов, лишь недавно стало понятно, что заботливые родительницы теоретически могли высидеть свои яйца — если бы, конечно, не были столь велики. Рисунок © Davide Bonadonna из статьи M. Romano, J. Farlow, 2018. Bacteria meet the «titans»: horizontal transfer of symbiotic microbiota as a possible driving factor of sociality in dinosaurs

Впрочем, яичная скорлупа — не такая уж часто встречающаяся окаменелость, поэтому в новом исследовании ученые решили изучить химический состав самих окаменевших костей. Они использовали рамановскую и инфракрасную спектроскопию с преобразованием Фурье для количественной оценки прижизненного накопления конечных продуктов перекисного окисления липидов (advanced lipoxidation end-products, ALE). Эти устойчивые продукты обмена образуются за счет окисления липидов активными формами кислорода, а последние, в свою очередь, возникают в результате экзотермических процессов, в ходе которого выделяется большое количество тепловой энергии. Иными словами, чем больше ALE накопилось в костях, тем активнее выделялось тепло в организме животного при жизни (по крайней мере, в последний час перед смертью) и тем увереннее можно говорить о его теплокровности. ALE весьма устойчивы и хорошо сохраняются в ископаемом состоянии, поэтому с их помощью можно оценить уровень обмена веществ и у современного воробья, и у ископаемого тираннозавра.

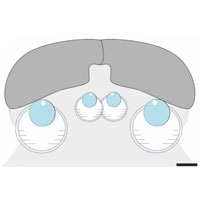

Выборка у исследователей получилась внушительная: они проанализировали содержание ALE в бедренных костях 55 таксонов, включающих динозавров, летающих птерозавров, морских плезиозавров и современных ящериц, млекопитающих и птиц. Сравнивая количество ALE в костях вымерших животных с современными теплокровными и холоднокровными видами, ученые смогли установить, насколько быстрым был обмен веществ у ископаемых рептилий. Оказалось, что распределение скоростей метаболизма среди динозавров было неоднородным. Если у крупных птицетазовых видов, таких как трицератопс и стегозавр, скорость обмена веществ была низкой (примерно как у нынешних игуан), то у их более мелких родственников — например, пахицефалозавра и нодозавра — температура тела была высокой, сравнимой с показателями современных млекопитающих. Что касается ящеротазовых динозавров, приходящихся близкой родней птицам, то среди них все изученные виды были теплокровными или даже «горячекровными»: у некоторых теропод, в том числе знаменитого тираннозавра, уровень метаболизма был даже выше, чем у многих млекопитающих, и приближался к показателям птиц.

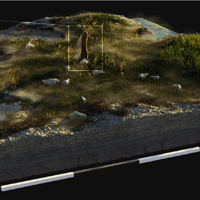

Образец ископаемой ткани аллозавра, исследованный на предмет содержания ALE в окаменевшей кости. Темные разветвленные структуры внизу — это окаменевшие остеоциты, а трубчатая структура в центре — кровеносный сосуд. Фото © Jasmine Wiemann с сайта scitechdaily.com

Воспользовавшись полученными данными, ученые построили филогенетическое древо, на котором отразили изученные таксоны и установленный для них уровень обмена веществ. Если бы среди динозавров наблюдались лишь отдельные теплокровные виды в общем «холодном море» — тогда можно было бы сказать, что общий предок «ужасных ящеров» был типичной рептилией с низким уровнем обмена веществ. Однако ситуация вышла ровно противоположной: большая часть динозавров была теплокровной, как современные млекопитающие, у которых, скорее всего, теплокровным был последний общий предок. Выходит, это утверждение справедливо и для динозавров? Скорее всего, так — и, в свете недавнего исследования, посвященного наличию перьев у птерозавров (У птерозавров все-таки были перья, но не для полета, а для красоты, «Элементы», 26.04.2022), первый динозавр должен был быть шустрым теплокровным ящером, покрытым примитивным оперением и скорее напоминающим длиннохвостого цыпленка.

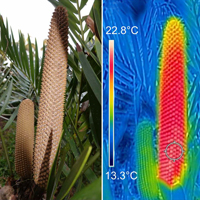

Помимо динозавров, теплокровными также оказались и некоторые другие вымершие рептилии — птерозавры и плезиозавры. Эти данные удачно вписались в уже известные нам сведения о морских и летающих ящерах — в 2010 году было опубликована статья, приводящая доказательства в пользу теплокровности плезиозавров и ихтиозавров (Ихтиозавры и плезиозавры, по-видимому, были теплокровными, «Элементы», 16.06.2010), тогда как давно известные внешние покровы птерозавров и их активный полет не оставляли сомнений в наличии у них высокого уровня обмена веществ (A. W. A. Kellner et al., 2010. The soft tissue of Jeholopterus (Pterosauria, Anurognathidae, Batrachognathinae) and the structure of the pterosaur wing membrane).

Установленный на основе изучения количества ALE в костях уровень обмена веществ современных и вымерших животных. Обратите внимание на ящериц: хотя обычно мы считаем всех современных рептилий холоднокровными, современные вараны отличаются высоким уровнем обмена веществ. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Подводя итоги, можно сказать, что новое исследование не только раскрывает тайны образа жизни давно вымерших рептилий, но и позволяет лучше понять, по каким законам существует окружающий нас мир. Одной из причин выживания птиц во время массового мел-палеогенового вымирания считалась их теплокровность (E. L. Rezende et al., 2020. Shrinking dinosaurs and the evolution of endothermy in birds), но теперь мы знаем, что высокий уровень обмена веществ был характерен для многих динозавров, не только для пернатых. Ученым предстоит снова обратиться к вопросам выживания птиц и млекопитающих в условиях биотического кризиса 66 миллионов лет назад, — ведь сегодня похожий кризис уже настиг современную фауну, и на этот раз разница в уровне метаболизма точно ни при чем.

Напоследок замечу, что метод определения уровня метаболизма по следам ALE является новаторским, поэтому к результатам таких исследований, пусть и очень волнующим, стоит отнестись с определенной долей скептицизма.

Источник: Jasmina Wiemann, Iris Menéndez, Jason M. Crawford, Matteo Fabbri, Jacques A. Gauthier, Pincelli M. Hull, Mark A. Norell & Derek E. G. Briggs. Fossil biomolecules reveal an avian metabolism in the ancestral dinosaur // Nature. 2022. DOI: 10.1038/s41586-022-04770-6.

Анна Новиковская

-

Любопытно, палеонтологи еще не изобрели способа извлекать из окружающего окаменелости грунта, там где находился живот ископаемого, следы его желудочной и кишечной микрофлоры? Полагаю, что у теплокровных и холоднокровных животных она существенно различна.

Возможно, они априори предполагают, что таковых там уже нет. Однако это может быть далеко не всегда так.-

Не вполне спец, но, полагаю, никакая ДНК не переживет десятки миллионов лет без экстремально особых условий типа резкой заморозки или, быть может, сохранения в соли. Прочие биологические молекулы в большинстве своем тоже не отличаются высокой стойкостью. Да и окаменелости внутренних органов, однако, та ещё редкость...

-

Обычно, трупы без дела не лежат. Плоть (мясо, кишки с желудком, печень, сердце и пр, ) седеют хищники и падальщики, растаскивают скелет по частям. Что осталось съедают насекомые, черви, рыбы и тут же испражняются, и мириады бактерий. Скелет обдувается ветрами, промывается дождями, а в реках омывается речным течением и песочком. Бактерии тоже не очень легко окаменевают (они же "мягкотелые", разлагаются без следа).

-

Одной из причин выживания птиц во время массового мел-палеогенового вымирания считалась их теплокровностьВот, только, кроме птиц выжило огромное количество холоднокровных видов. И, причем, все они значительно обмельчали. Может быть дело, все-таки, не в теплокровности и не в изменении климата? Тем более, что, наоборот, на какое-то время температура атмосферы должна была приподняться, благодаря активной вулканической деятельности и, что

высокий уровень обмена веществ был характерен для многих динозавров, не только для пернатых.Причиной же необратимого(!) глобального похолодания на миллионы лет какой-то там метеорит, астероид или комета вряд ли могут быть, если только они не сместят Землю с её орбиты на значительное расстояние прочь от Солнца. ;)

Если раньше динозавров представляли медлительными великанами, похожими на варанов и игуан, то теперь мы все чаще думаем о них как об активных животных, не уступающих в этом отношении млекопитающимЭто нормальная реакция тогдашних ученых и иллюстраторов - экстраполяция присутствующих в живой природе аллометрических закономерностей (закон "квадрата-куба"), говорящих о том, что животные крупнее слона не могут быть резвее него.

Теперь же, на основе накопленных данных о пропорциях тел, строении скелетов, подвижности суставов и образе жизни динозавров, имеет место экстраполяция общей картины современной фауны, с учетом видовой иерархии, на общую же картину мира динозавров. Современным четвероногим гигантам - слонам, там соответствуют брахиозавры, высшим современным хищникам львам, тиграм и медведям - тиранозавры. Самым быстрым современным охотникам гепардам - рапторы, самым крупным летающим птицам - кетцалькоатль и т.д.

И та, и эта экстраполяции вполне обоснованы. Но прежняя только, если рассматривать динозавров в современных условиях, а современная имеет с этим неразрешимые трудности, хотя полностью отвечает реальному положению вещей, но при других физических параметрах среды их обитания.

Мифический кетцалькоатль, по которому назван птерозавр, по описаниям очень похож на оперенного зубастого тероподного динозавра. Так же, как и евроазиатский василиск, который описывался как падальщик, отбирающий добычу у хищных зверей. Предположение о возможности существования малочисленных реликтовых динозавров, вымерших в результате деятельности людей, не считаю невероятным.

-

Незначительное потепление от вулканической активности - я о том же. А затем необратимое похолодание до уровня современного (ледниковый период даже не рассматриваю, как отклонение от среднего).

-

В начале кайнозоя температура повышалась, достигла максимума примерно 50 миллионов лет назад, после чего снижалась. Во время мел-палеогенового вымирания по некоторым данным было небольшое, но резкое потепление. Могло быть повышение содержания CO2 из-за снижения фотосинтеза, а необратимый характер потепления мог быть вызван таянием ледников. Но считается, что уровень океана в это время упал, что связывается с тектоническими процессами.

-

Согласен, в том, что если рассматривать динозавров в сопоставлении с современными животными и в современных условиях, возникают неразрешимые трудности. В тоже время не видно каких либо признаков того, что в то время, когда жили динозавры, условия окружающей среды кардинально были другими. Например, что плотность атмосферы, или состав кислорода в существенной части были другими.

Выход из этого парадокса заключается в предположении, что биологическая структура организмов динозавров была другой. При этом удельная прочность костей динозавров и удельная сила мышц была существенно больше чем у современных млекопитающих. Также, была выше энергетика организмов. При этом соответственно должны быть выше метаболизм и допустимая температура тела.

В этом случае, крылатые гиганты прошлого (птерозавры) вполне могли быть способные к динамическому парению. И все встало бы на свои места. При этом птерозавров можно было бы реабилитировать. См. статью "Крылатые гиганты прошлого были неспособны к динамическому парению" https://old.elementy.ru/novosti_nauki/433971/Krylatye_gigant

Ошибка в этой статье заключается в том что, птерозавров нельзя сравнивать с современными птицами. У птерозавров энергетика могла быть совсем другой. Также с увеличением прочности костей и энергетики организма уменьшились бы количество проблем в обосновании жизнедеятельности у крупных динозавров.

Данное предположение (гипотеза) обсуждалась в дискуссии с KAAB ранее, но сейчас эта гипотеза получила весомое подтверждение в результате палеонтологических исследований, приведенных в обсуждаемой статье: "Самый быстрый метаболизм был у ящеротазовых динозавров и птерозавров".

"Пару лет назад была опубликована статья, в которой приводились результаты химического анализа скорлупы динозавровых яиц (R. R. Dawson et al., 2020. Eggshell geochemistry reveals ancestral metabolic thermoregulation in Dinosauria). По содержанию в ней изотопов кислорода 18O и углерода 13C ученые смогли определить температуру, при которой скорлупа формировалась в теле самки, у динозавров из провинции Альберта в Канаде, обитавших на палеошироте ~55 с. ш. Оказалось, что не только у мелких птицеподобных динозавров вроде троодона (Troodon), но и у довольно крупных, таких как трехтонная майазавра (Maiasaura), скорлупа формировалась при довольной высокой температуре около 40 градусов Цельсия."

"Что касается ящеротазовых динозавров, приходящихся близкой родней птицам, то среди них все изученные виды были теплокровными или даже «горячекровными»: у некоторых теропод, в том числе знаменитого тираннозавра, уровень метаболизма был даже выше, чем у многих млекопитающих, и приближался к показателям птиц."

Возможно, что при высокой физической нагрузке метаболизм организма птерозавров был выше. чем у современных птиц, поскольку в отсутствие плотного покрова тела и крыльев перьями имелась возможность лучшего охлаждения. А температура отдельных частей тела могла достигать 50 гр.С

Дання гипотеза также согласуется в закономерностью развития материи, которая может быть выражена в виде пирамиды структурной сложности. Эту закономерность в Элементах многократно обсуждал. Живая материя в этой пирамиде (слой млекопитающих) расположен на нижнем уровне пирамиды и характеризуется наибольшей структурной сложностью, наивысшим разнообразием и наименьшим диапазоном температур, при котором организмы этого слоя могут существовать. На верхнем уровне пирамиды расположены элементарные частицы.

Слой живой материи, который относится к динозаврам, расположен над слоем млекопитающих и отличается большей чем у млекопитающих энергетикой биологически структур, меньшим разнообразием и меньшей структурной сложностью, а также большим температурным диапазоном, и, соответственно, большей прочностью молекулярных и межмолекулярных взаимодействий.

В результате чего удельная мощность мышц и прочность костей динозавров может быть выше чем у современных млекопитающих и птиц.

-

Гипотезу об иных характеристиках межатомных или межмолекулярных связей, обеспечивавших бОльшую прочность мышц и костей надо тщательно проанализировать. Может оказаться, что при другой прочности органических структур, микроорганизмы, белкИ, клетки имели бы другие размеры и строение. Также мог быть иным минимальный размер у животных и растений. Бо'льшая прочность волокон растений усложняла бы жизнь травоядным, их зубы должны были бы быть также крепче и/или истираться гораздо быстрее. То же самое касается хищных динозавров, им труднее было бы вгрызаться в кожу своих жертв и отрывать куски их плоти. Если бы зубы у динозавров были тоже сверхкрепкими, то, возможно они могли бы грызть камни?

В-общем, надо изучить силу укуса по оставшимся следам на костях жертв.

Возможно, капилляры внутри растений могли бы иметь другие размеры и строение. В-общем есть множество нюансов, которые надо учитывать и сопоставлять с имеющимися палеонтологическими данными. Возможно, мир времен динозавров, в части знакомых нам животных и растений, должен был бы разительно отличаться от современного, а не просто пропорциональной разницей в размерах и верхним их пределом у самых крупных представителей флоры и фауны. что было бы с предками современных животных и растений, которые выжили, если бы у них всех, вдруг, уменьшилась бы прочность костей и мышц, внутренних органов? Если гравитация практически не сказывается на мелких животных, то изменение прочностных характеристик, предположительно, подпортило бы им жизнь основательно )

Еще надо сравнить характер травм. Степень травмы зависит от приложенной нагрузки. Если нагрузка(вес) от травмирующего предмета та же, а прочность тела (мышц и костей) гораздо выше, то и травмы будут встречаться гораздо реже и будут менее выражены.

Если же предположить, что абсолютно все материалы имели сверхпрочность, тогда энергии ветра (атмосфера такая же, как сегодня) могло не хватать, чтобы разрушать скальные породы и эрозия была бы менее выраженной, чем сегодня, а энергии в недрах не хватало бы, чтобы преодолевать прочность земной коры, в частности, скальных пород, чтобы раскалывать их.

В-общем, есть много нюансов, которые надо учесть и сопоставить с имеющимися данными и в сравнении с современными.-

"Гипотезу об иных характеристиках межатомных или межмолекулярных связей, обеспечивавших бОльшую прочность мышц и костей надо тщательно проанализировать."

Гипотеза, которую использовал, описывает закономерность между структурной сложностью объектов в нашей вселенной, разнообразием объектов, диапазоном температур, при которых объекты могут существовать функционально не разрушаясь и силой связей, которые связывают структуру (как правило, чем выше диапазон температур, тем выше сила связей и прочнее объект).

Эту закономерность проще представить в виде пирамиды структурной сложности. Где площадь горизонтального сечение пирамиды отражает разнообразие объектов. Если двигаться от основания вверх пирамиды, то уменьшается видимая структурная сложность объектов и увеличивается сила связей (также увеличивается температура, при которой может существовать объект) и уменьшается разнообразие. Например, на самом верху пирамиды расположены элементарные частицы, количество которых ограничено и, возможно, все частицы уже открыты. Для того, чтобы разрушить элементарную частицу необходима очень большая температура. Внизу пирамиды расположены структуры, которые составляют живую материю. Их разнообразие практически бесконечно. При этом, человек, например, может существовать только с температурой тела 36,6 +-1 град С. А энергия межмолекулярных связей при работе головного мозга, ничтожна. При этом часто используются супрамолекулярные соединения, электромагнитная энергия связей которых равна нулю. https://ru.wikipedia.org/wiki/Супрамолекулярная_химия.

На нижних уровнях пирамиды структурной сложности изменение во времени фундаментальных постоянных, таких как сила электромагнитного взаимодействия, гравитационная постоянная, постоянная тонкой структуры во времени не рассматривается. Рассматриваются только структуры. При этом в структурах могут использоваться взаимодействия, которые скрепляют структуры, характеризующиеся разной энергией и силой связей, образованные на основе электромагнитного взаимодействия. В тоже время величина самого электромагнитного взаимодействия со временем не меняется. Например, разные химические соединения могут быть скреплены электромагнитными (химическими) связями с разной энергией.

В данной гипотезе, изменение параметров живых организмов происходит за счет синтеза в организме других белков, которые обладают другими характеристиками. Если бы, динозавр переместился в эпоху, где господствовали млекопитающие, то он с точки зрения параметров своих структур, например, прочности костей, не изменился бы.

Другой вопрос, что синтез старых белков мог быть затруднен в настоящей

эпохе в результате незначительных изменений, например постоянной тонкой структуры, или изменения инерции частей молекул белка при фолдинге белка. Инертная масса может незначительно изменится в результате попадания нашей планеты в облако темной энергии с отрицательной массой.

Но это другая гипотеза, которую называю гипотезой синхронизации этапов развития живой материи. Согласно этой гипотезы динозавры должны исчезнуть сами собой, без астероида, как вид, который утратил способность меняться.-

А зачем меняться? Меняются, обычно, приспосабливаясь к изменяющимся условиям окружающей среды и/или чтобы занять другую нишу. Если динозавров все устраивало, то и меняться было не за чем. Именно невозможностью приспособиться (достаточно быстро измениться) к значительно и/или быстро изменяющимся условиям обитания и можно объяснить большинство вымираний. Если бы, например, гравитация изменялась медленно (как предлагают сторонники "накопительной" гипотезы, согласно которой масса Земли росла за счет падающего из космоса материала), в течение тысяч, десятков или сотен тысяч, а то и миллионов лет, то вымирания гигантской флоры и фауны только по этой причине не произошло бы; виды просто изменились бы в размерах. Увеличение грав. притяжения на четверть его величины или даже, возможно, на половину не особо сильно скажется на численности большинства животных и растений, особенно, если оно происходит в течение жизни. Именно только лишь невозможностью приспособиться к быстро изменяющейся гравитации можно объяснить повальное вымирание гигантов, потому что сбросить лишний вес гораздо труднее, чем набрать его. При медленном изменении гравитации молодняк в каждом последующем поколении просто будет не дорастать до размеров предыдущего.

-

"Увеличение грав. притяжения на четверть его величины или даже, возможно, на половину не особо сильно скажется на численности большинства животных и растений, особенно, если оно происходит в течение жизни. Именно только лишь невозможностью приспособиться к быстро изменяющейся гравитации можно объяснить повальное вымирание гигантов, потому что сбросить лишний вес гораздо труднее, чем набрать его."

Для того, чтобы динозавры вымерли, быстрого и существенного увеличения гравитации не нужно. Нужно, очень медленное и очень незначительное изменение инертной массы вещества. При этом электромагнитное взаимодействие должно оставаться неизменным.

В живых организмах происходит синтез белков и есть процесс спонтанного сворачивания полипептидной цепи в уникальную нативную (естественную, от англ. native) пространственную структуру. В зависимости от того, как свернется белок зависят его свойства. Этот процесс называют фо́лдингом белка (укладкой белка, от англ. folding). https://yandex.ru/search/?lr=50&clid=2270456&win=532&text=фолдинг+белка Так вот, процесс сворачивая идет при взаимодействии электромагнитных сил и сил инерции частей молекулы. В случае изменения соотношения между электромагнитным взаимодействием и гравитационным (изменением инертной массы) части молекулы будут двигаться по не правильным траекториям и белок свернется в другую структуру. Соотношение между электромагнитным взаимодействием и гравитационным выражено в виде постоянной тонкой структуры. Фо́лдинг белка может быть чувствителен к очень незначительному изменению постоянной тонкой структуры.

Постоянная тонкой структуры может меняться, например, при прохождении чрез Солнечную систему волны темной материи. Или Земля может проходить чрез галактический рукав, на границе которого присутствует уплотнение темной материи.

Предполагать быстрое и существенное изменение постоянной тонкой структуры, или гравитации, я бы не стал, поскольку такое изменение может заблокировать синтез белка вообще у всех живых организмов на Земле, чего не наблюдается. А вот медленное и незначительное изменение во времени вполне возможно, и даже полезно для развития живой материи.

В случае наличия продолжительной волны темной материи (с периодом от сотни тысяч до несколько миллионов лет) происходит незначительные изменения структуры белков. Одни белки будут менее эффективно выполнять свои функции, другие улучшать свойства. Для того, чтобы выжить живые существа вынуждены будут постоянно менять свою белковую структуру. Т.е. постоянно меняться. Никакого застоя быть не может. Выживут только те которые не утратили способность к изменению.

По всей видимости динозавры в результате долгого застоя утратили способность меняться и были заменены более прогрессивными существами - млекопитающими.

Следует отметить, что астероид, излияние сибирских трапов, похолодание также могут быть следствием волны темной материи, которая может дестабилизировать облако Оорта, Пояс Ко́йпера и земную кору. Поэтому воздействие получается комплексным.

Объясню почему эта гипотеза называется "Гипотеза синхронизации этапов развития живой материи.

Дело в том, что серия волн темной материи может прокатится по всей галактике со стороны сверху или снизу плоскости галактики. При этом каждая волна вызовет практически одновременные массовые вымирания живых существ на всех планетах галактики. Этим вымираниями и будут синхронизированы этапы развития живой материи в нашей галактике. В том числе, будет синхронизирован этап появления разумной жизни на планетах.

Гипотеза очень хорошо объясняет парадокс Ферми и отвечает на вопрос почему мы не видим проявления деятельности других цивилизаций. Объяснение очень простое.

Другие цивилизации в нашей галакте есть и они примерно одинакового с нашей цивилизацией возраста. Их не видим потому, что они молоды как и наша и еще не пришло время для контактов.

-

-

-

-

В отношении разнообразия

В Википедии приведены следующие данные по количеству видов динозавров и млекопитающих.

"Используя ископаемые свидетельства, палеонтологи выявили более 900 различных родов и более 1000 видов не птичьих динозавров. Динозавры представлены на каждом континенте, как современными видами (птицами), так и ископаемыми"

https://ru.wikipedia.org/wiki/Динозавры

"По подсчётам биологов, известно более 6400 современных видов млекопитающих[2], среди которых и вид Человек разумный (лат. Homo sapiens); общее же число видов млекопитающих, включая вымершие, превышает 20 000[3]."

https://ru.wikipedia.org/wiki/Млекопитающие

Согласно этим данных количество видов млекопитающих больше чем количество видов динозавров. Соответственно, разнообразие млекопитающих больше, чем разнообразие динозавров, как это и следует из пирамиды структурной сложности.

В отношении структурной сложности

Структурная сложность млекопитающих намного выше чем динозавров. Данное утверждение, надеюсь, не требует особого доказательства.

В отношении температурного диапазона

Общепринято, что динозавры (не птичьи) не обладали свойством термостабилизации температуры своего тела. При этом их тело могло нагреваться и охлаждаться в соответствии с окружающей средой, в широком диапазоне температур. Если смотреть с другой стороны, температура тела млекопитающих может меняться очень незначительно. Например человек может нормально себя чувствовать только в диапазоне температур 36,6 +- 1 град.С

В отношении энергетики и силы молекулярных и межмолекулярных связей

То что птерозавры, а также Рекс, обладали высокой энергетикой свидетельствуют исследования, приведенные в обсуждаемой статье "Самый быстрый метаболизм был у ящеротазовых динозавров и птерозавров"

Помимо этого, есть косвенные данные. В статье "Крылатые гиганты прошлого были неспособны к динамическому парению" приведены расчеты, согласно которых крупные птерозавры были неспособны к динамическому парению. Для расчетов брались параметры (сила мышц, прочность костей, метаболизм и др. ) современных птиц.

Однако, достоверно известно (по ископаемым останкам), что крупные птерозавры существовали. Для того, чтобы существовать они должны были питаться, например, рыбой. При этом ловля рыб без возможности динамического парения невозможна. Следовательно в расчете была допущена ошибка. На мой взгляд ошибка заключается в том, что для расчетов для птерозавров нельзя принимать параметры организма современных птиц. Метаболизм, удельная энергетика и прочность костей у Птерозавров должны быть существенно больше, чем у современных птиц. Другие проблемы, связанные с динозаврами может описать KAAB.

Дополнительно, связь между разнообразием, сложностью, и силой молекулярных и межмолекулярных взаимодействий в структурах организмов может быть обоснована аналитически.

Из химии известно, что сильные ковалентные связи присутствуют в простых молекулах, например, в молекуле воды. Но есть более сложные молекулы, в которых внутримолекулярная связь устроена более сложно. Например, электрическое поле части молекулы в значительной степени может быть экранировано другими частями молекулы. В этом случае связь между частями будет более слабая. Вместе с тем электрическое поле получившиеся при экранировании и компенсации доминантного электрического поля части молекулы полностью не подавляется, а изменяет свою структуру и дробится, увеличивая сложность слабой связи и структурную сложность молекулы.

"Эти взаимодействия (слабые связи) характерны для огромного числа органических веществ, среди которых особое положение занимают вещества биологической природы – белки, нуклеиновые кислоты, углеводы, липиды и многие другие. Их структура определяется двумя факторами.

Атомы в молекулах этих веществ соединены ковалентными связями (сильные взаимодействия), формирующими химическую структуру. Однако реальная конфигурация зависит от наличия у них разнообразных химических групп, которые внутри молекулы на основании законов физики могут специфически взаимодействовать друг с другом (слабые взаимодействия) и формировать уникальную пространственную структуру. Более того, возникающая при этом система слабых внутримолекулярных взаимодействий в силу ряда причин может изменяться, перестраиваться, в результате чего молекула приобретает разнообразные формы и наделяется способностью участвовать еще и во множестве слабых межмолекулярных взаимодействий." См. https://bio.1sept.ru/article.php?ID=200601101

Слабые связи требуют для своего образования сложных молекул, которые имеют множество структурных вариантов. Следовательно, организмы, построенные из этих структур будут иметь множество вариантов - т.е. будут иметь большое разнообразие.

Живые существа, в которых структуры имеют слабые связи, будут устроены гораздо сложнее, чем те, которые используют структуры с сильными связями, по причине того, что при слабых связях получаются более сложноустроенные молекулы, которые обеспечивают новые свойства живых существ с их широким многообразием. Природа в этом случае может выбрать из большого разнообразия образцы с наилучшими характеристиками, которые лучше приспособлены к среде обитания.-

1. Совершенно неправомерно сравнивать количество видов динозавров, описанных по сохранившимся за миллионы лет окаменелостям и количество наблюдаемых вживую видов млекопитающих. Сохранение окаменелостей — статистически крайне маловероятное событие, и наверняка 95% современных видов не оставят следов в палеонтологической летописи.

2. «Структурная сложность млекопитающих намного выше чем динозавров. Данное утверждение, надеюсь, не требует особого доказательства.» Требует. В каких единицах вы структурную сложность измеряете, кстати? Например, млекопитающее утконос несёт яйца, а рыба акула — живородящая. Кто из них структурно сложнее? Есть рептилии, никогда не возвращающиеся к кладке своих яиц, а есть медузы, выращивающие отпочковавшийся молодняк под куполом и кормящие своё потомство секретом желез — а тут что со структурной сложностью?

3. «Высокая энергетика» — не научный термин. Соответственно, вы вкладываете в него любое удобное значение и притягиваете к нему за уши совершенно различные понятия.

4. Все рассуждения о «высокоэнергетических молекулах» органике и неорганике дальше связаны с непониманием ключевого момента. У вас с динозаврами гораздо больше половины общих генов. И энергетические превращения у вас с ними абсолютно одинаковые. Основанные на АТФ в митохондриях. Как и у очень далёких предков динозавров, кстати. Отличаться могут детали — количество митохондрий, размеры клеток, эффективность кровоснабжения тканей. Но эта изменчивость не перешагивает неких принципиальных границ. Никакого праноедения, телекинеза и способности нырять в вулканы у динозавров совершенно точно не было.-

1. "Совершенно неправомерно сравнивать количество видов динозавров..."

https://ru.wikipedia.org/wiki/Динозавры

"Ряд учёных утверждает, что около трети описанных видов динозавров не существовали. За ранее неизвестных ящеров учёные принимали уже описанных динозавров на разных стадиях развития. Проведённое масштабное исследование другими учёными показало, что почти 50 % всех видов динозавров были названы неправильно[123]" На само деле цифра видов динозавров, которую написал, вероятно, является завышенной в два раза.

В англоязычной Википедии https://en.wikipedia.org/wiki/Dinosaur есть следующая запись. "В 2016 году предполагаемое количество видов динозавров, существовавших в мезозое, составляло 1543–2468.[22][23]"

В данной оценке речь идет о предполагаемом количестве видов динозавров. Т.е. о консенсусном среди ученых количестве видов динозавров.

Это предполагаемое количество намного ниже, чем количество видов млекопитающих.

То, что ископаемых остатков практически не сохранилось, это неправда. См. https://ru.wikipedia.org/wiki/Костяные_войны "Их поиски ископаемых привели их на запад, к богатым костеносным слоям в Колорадо, Небраске и Вайоминге. " Этих остатков были целые костеносные слои.

Если у Вас есть другая оценка количества видов динозавров прошу ее назвать с приведением источников информации, подтверждающих эту оценку. И откуда взялась цифра 95%?. Слово "наверняка" не является аргументом.

2. «Структурная сложность млекопитающих намного выше чем динозавров..."

https://ru.wikipedia.org/wiki/Млекопитающие

"Внешний вид млекопитающих весьма разнообразен, но в целом соответствует характерному и для других четвероногих плану строения. Анатомия и физиология млекопитающих характеризуется наличием тех же функциональных систем, что и у прочих четвероногих. Однако многие из этих систем достигли высокого уровня развития, так что данный класс среди позвоночных считают наиболее высокоорганизованным. Перейти к разделу «Строение и физиология». Приспособления млекопитающих к жизни в различных средах обитания весьма разнообразны, их поведение отличается сложностью и многообразием. Перейти к разделу «Образ жизни».

«Строение и физиология»...

- высокий уровень развития нервной системы, который обеспечивает гибкое реагирование на воздействия со стороны внешней среды;

- особый тип строения головного мозга (в том числе сильное развитие переднего мозга, переход к нему функций основного зрительного центра и центра управления сложными формами поведения);

-своеобразный характер залегания серого вещества в спинном мозге, при котором оно образует в поперечном сечении фигуру «бабочки» с боковыми выступами — «рогами»[23];

-наличие пирамидного пути от переднего мозга к продолговатому и спинному[23];

и т.д

3. «Высокая энергетика» — не научный термин."

Применительно к физическим нагрузкам высокая энергетика эквивалентна высокой удельной мощности, которую животное может отдавать в мышцы и которую может развивать при соответствующей мышечной работе при физических нагрузках.

4. "Все рассуждения о «высокоэнергетических молекулах» органике и неорганике дальше связаны с непониманием ключевого момента. У вас с динозаврами гораздо больше половины общих генов."

А у Вас есть какие либо данные о том, какие гены были у не птичьих динозавров? И какие были белки? Прошу сделать ссылки на источники информации. И откуда известно, что энергетические превращения у нас с ними абсолютно одинаковые?

В отношении "праноедения, телекинеза и способности нырять в вулканы у динозавров" не писал.

В отношении о высокоэнергичных молекулах не писал.

Писал о более высокой силе и энергии слабых связей в молекулах белков у динозавров, в сравнении с млекопитающими.-

Думаю, вам стоит начать изучение энергетических процессов в биологических организмах с того, что АТФ в митохондриях появилась уже у первопредка всех эукариот или у кого-то очень близко стоящего к нему, поэтому сейчас мы видим эту характерную для многоклеточных организмов схему запасения и использования энергии даже у растений и грибов, не говоря уж о ВСЕХ животных.

-

Откуда Вы взяли, что своей гипотезой пытаюсь отменить механизм энергетических процессов связанный с АТФ? Про этот механизм вообще здесь ничего писал. Во первых, как я понял этот механизм может работать в нескольких вариантах. Во вторых, согласно закономерности, выраженной в виде пирамиды структурной сложности (именно эту гипотезу пытаюсь применить к разрешению "Парадокса динозавров" см. ниже) организм динозавров должен быть работоспособными в широком диапазоне температур. В том числе работа мышц могла обеспечиваться при температуре в 45 град или более. Известно, что химические реакции быстрее протекают при повышении температуры. Дополнительно, могли существовать более сильные катализаторы для энергетических процессов в мышцах, связанных с АТФ, которые могли работать при повышенной температуре.

При удельной мощности мышц, необходимой для разрешения "Парадокса динозавров", мышцы динозавров в любом случае должны нагреваться до относительной высокой температуры (КПД преобразования энергии в мышцах в механическую энергию, например в результате процессов с АТФ, не составляет 100%.) Этим же нагревом может интенсифицироваться механизм работы АТФ в мышцах.

Для мышц, которые могут работать при повышенной температуре, должны использоваться белки, которые не разрушается при этой температуре. При этом, в таких белках должны использоваться более сильные внутримолекулярные связи (чтобы они не разрушились от относительно высокой температуры). Одновременно этим же самым обеспечивается более высокая прочность мышц. Все сходится в один фокус - получаются мышцы с более высокой мощностью в расчете на единицу веса, что, собственно, и требуется для разрешения "Парадокса динозавров"

PS. В комментарии от 12.06.2022 19:49 Вами выражены только эмоции. Я бы хотел участвовать в цивилизованной дискуссии с использованием аргументов, а не эмоциональных высказываний.

-

-

-

-

-

Artemo: "Тут все предположения беспочвенны, если не сказать больше. Вся ветка феерична"

Здесь имеют значение только аргументы, а не эмоциональные высказывания. Здесь не филиал социальных сетей.

__________________

ПАРАДОКС ДИНОЗАВРОВ

Вот по этой ссылке приведена интересная статья о парадоксе динозавров.

https://www.dinosaurtheory.com/big_dinosaur_ru.html

"Парадокс, представляемый большими динозаврами"

Ниже приведены четыре причины, объясняющие, почему существование больших динозавров и птерозавров представляет научный парадокс:

1.Недостаточная прочность костей для поддержания веса больших динозавров;

2. Недостаточная мышечная сила для того, чтобы большие динозавры могли подниматься и передвигаться;

3. Недопустимо высокое кровяное давление и нагрузка на сердце очень высоких динозавров;

4. Принципы аэродинамики, показывающие что птерозавры не могли летать.

Часть парадокса заключается в том, что: Если динозавры эволюционировали таким образом, что их кости стали легче по весу, но прочнее, тогда этот улучшенный генетический код был бы характерен и для настоящего времени.

В этом, по моему мнению заключается ошибка. Дело в том, что эволюция не подержала этот улучшенный генетический код (выражающийся в увеличении прочности костей) и этот код не стал характерен до настоящего времени.

Не поддержала по причине того, что такая эволюция противоречит основной закономерности развития материи во вселенной, которую назвал пирамидой структурно сложности. Согласно этой закономерности эволюцию выигрывают слабые, но более сложноустроенные существа, которые имеют способности лучше приспособиться к условиям окружающей среды. Почему это так происходит пытался здесь объяснить.-

Степень обоснованности вашей гипотезы примерно одинаковая с гипотезой вписанных тел Кеплера, которая выглядела чрезвычайно логичной при отвлечённых рассуждениях, но не выдержала столкновения с неидеальной реальностью. В отличие от вас, у Кеплера хватило смелости признать, что его теория не согласуется с фактами, и он придумал новую теорию, не такую изящную при философских диспутах, зато рабочую.

«Во времена Кеплера было известно шесть планет, которые, как полагалось, помещались на вращающихся «хрустальных сферах». Кеплер утверждал, что эти сферы расположены таким образом, что между соседними сферами точно вписываются правильные многогранники. Между двумя внешними сферами — Сатурна и Юпитера — он поместил куб, вписанный во внешнюю сферу, в который, в свою очередь, вписана внутренняя сфера; между сферами Юпитера и Марса — тетраэдр (правильный четырехгранник) и т. д.* Шесть сфер планет, пять вписанных между ними правильных многогранников — казалось бы, само совершенство?»-

Если отвлечся от аргументов по существу гипотез, то могу написать следующее.

Мой аватар "nicolaus" ближе к имени Никалай Коперник - Nicolaus Copernicus. Мое имя - Николай.

Обычно читатели когда придумывают аватар, затем стараются следовать духу аватара. Так и я изобретаю разные гипотезы и стараюсь их здесь обсудить. В свое время Николаю Копернику также приходилось непросто отстоять свои гипотезы. Нравы "научного сообщества" практически не меняются со временем. Хотя я рад каждому оппоненту, особенно грамотному, и выражаю им признательность. Единственно что не хочу, чтобы дискуссия скатывалась в сторону выражения эмоций и перехода на личности.

-

-

-

Если динозавры эволюционировали таким образом, что их кости стали легче по весу

Распространенная гипотеза пневматизации костей сухопутных динозавров с целью увеличения их общих размеров, как мне кажется, имеет существенный недостаток.

С моей точки зрения, пневматизация костей в большей степени необходима (выгодна) летающим существам. Для сухопутных животных иметь бОльшие размеры, но при том же весе - мало что дает. Разве что, попытаться разок-другой напугать своими размерами неопытных хищников. Огромный пневматизированный скелет сил не прибавит, а, даже наоборот, сделает животное более слабым и уязвимым. Если вес мышц при этом не меняется, то увеличение размеров скелета (за счет его пневматизации) ведет к относительному снижению силы и выносливости, потому что любое увеличение размеров костей и, в целом, скелета требует увеличения мышечной массы, которую тоже надо поддерживать на весу. Соответственно, на это расходуется значительная часть сил. А просто удлинение мышц при удлинении же костей делает животное относительно слабее, его телосложение становится субтильным (например, как у гепарда в сравнении с леопардом).

Если летающим птерозаврам пневматизация была нужна для того, чтобы расходовать меньше сил для взлета и полета, и, благодаря чему, можно было легко удрать от сухопутного хищника, быстро взлетев, то для сухопутных динозавров пневматизация всего скелета могла сказаться негативно - уменьшением общей выносливости скелета, приводившей к более легкой его травматизации. Все птерозавры с облегченными костями были между собой - в небе и на суше - в равных условиях, и, как водится среди сухопутных, более крупные были сильнее более мелких. Но на земле это (бОльшие размеры) не давало им особого выигрыша в противостоянии с достаточно крупными сухопутными хищниками, именно из-за пневматизации их скелета. В любом случае, птерозавру лучше было удрать, быстро взлетев.

И, по этой же причине, пневматизация всего скелета среди сухопутных, даже очень крупных, травоядных динозавров оказывала бы им плохую услугу. Для противостояния на земле бОльшую роль играет вес тела, а не размеры. Вес тела напрямую связан с мышечной массой. Чем крупнее животное, тем больше вес его костей и мышц. А если увеличение размеров скелета (с помощью его пневматизации) не приводит к увеличению общей массы тела и, в частности, мышечной массы, то само по себе увеличение размеров - сомнительное преимущество против плотно сбитых хищников с обычными, а не облегченными костями скелета, но, зато, с бОльшим удельным весом тела и относительно более крепким скелетом.

В-общем говоря, если стратегия летающих - максимально избавиться от всего лишнего веса, то для сухопутных этот вес лишним не является, он делает животное крепче и сильнее.

Пневматизация части костей скелета (а конкретно - позвонков) среди сухопутных динозавров могла пригодиться разве что гигантским зауроподам, чтобы обеспечить им возможность иметь длинную шею. Но, длинная шея динозавров оборачивается другими сопутствующими проблемами, решение которых составляет еще бОльшую научную проблему.

Выход из этого парадокса заключается в предположении, что биологическая структура организмов динозавров была другой. При этом удельная прочность костей динозавров и удельная сила мышц была существенно больше чем у современных млекопитающих. Также, была выше энергетика организмов.Возвращаясь к Вашей гипотезе, я вот что подумал.

Если большей прочностью материалов из которых состояли кости и мышцы можно было бы объяснить сами размеры динозавров, то, в затрачиваемой живыми организмами энергии она никак не участвует. Предположим кости не ломались, а мышцы и связки не рвались. Но, при той же массе (при той же гравитации), энергии для перемещения всей массы тела и его конечностей требовалось гораздо больше, чем, если бы вес тела был бы меньше в 20 раз. По сути, в те же 20 раз больше. И, тогда, непонятно как гигантский зауропод мог прокормить себя, имея относительно маленькую голову и длинную тонкую шею. Энергия, запасенная от переваренных в желудке растений, очевидно, никак не зависит от прочности их волокон. И, скорее всего, на перемалывание более прочной растительной пищи с помощью проглоченных камней требовалось затратить больше времени, а значит, энергии, чем для растений с обычной прочностью волокон.

Если и есть какая-то физическая связь энергии, то лишь с массой: E=mc². А, если прочность кости или мышцы связана с их плотностью, т.е. массой, тогда динозавры должны были весить еще больше!? В таком случае, прочность не компенсирует размеры.

И, еще, вопрос - как гигантский зауропод при таком огромном весе не увязал в мягких илистых и болотистых грунтах при относительно маленькой площади стопы? Ведь масса (а, значит, и вес) тела растет в кубической зависимости, а площадь стопы в квадратичной! Если же и грунт был более плотным, то сложно представить более плотный обводненный грунт без более прочной (плотной, вязкой или упругой) воды. А такая вода (и все жидкости на ее основе, в т.ч. кровь) приводят к еще большему количеству неразрешимых вопросов.

Наверное, можно сказать, что в живой природе имеет место т.с. противоборство прочностей и энергий. Физиологические параметры живых организмов в значительной степени определяются этим противоборством.

Например, если у живой клетки будет более прочная мембранная оболочка, тогда, возможно, в неё труднее будет проникать жидкостям. По-видимому, это должно привести к замедлению метаболизма. Более прочная (а, значит, как бы более вязкая) вода, как противовес более прочным мембранам клетки, также затруднит проникновение её в клетки и, вообще, циркуляцию в организме, следствием чего может быть увеличение давления крови, которую и так-то непросто поднимать на 13 метровую высоту - в случае с брахиозаврами.

И это отрицательно скажется на выносливости животных, из-за вызванного этим снижения уровня метаболизма.

Возможно, это скажется и на способности транспортировки наверх соков в растениях, ограничивая их максимальный рост.

Выходит, что вода не должна была быть более прочной. Но, тогда грунты остаются мягкими, податливыми, и ноги тяжелых (даже если и более прочных) зауроподов должны были сильно в них вязнуть.

Если же в окружающей природе упрочнить всё, в равной степени (т.е. пропорционально), тогда, скорее всего, это не должно привести к относительным изменениям, в сравнении с природой, имеющей обычные прочностные характеристики.

Потому что внутренняя энергия в веществе не может возрасти сама по себе. Солнце не станет гореть ярче и давать больше тепла. А более прочные природные механизмы, очевидно, потребуют бОльших же затрат энергии. А если её неоткуда взять, тогда это должно замедлить все процессы. А замедление процессов, скорее всего, ограничит рост организмов.

А, если, предположим, и Солнце грело сильнее, и ветры с волнами были мощнее, тогда как это должно было сказаться на животных с растениями? Наверное, птерозаврам сложнее было бы противостоять мощным ветрам из-за огромной площади поверхности крыльев, мелких животных ветер легко поднимал бы и уносил прочь (особенно если их масса тела та же, а не больше, из-за более прочных костей и мышц), а растениям понадобилась бы более мощная корневая система, чтобы противостоять сильным ветрам.

В общем говоря, пропорциональное увеличение прочностей всех веществ в природе и, соответственно, энергии ветров и водных потоков, скорее всего, требует пропорционального увеличения размеров всех, в том числе мелких животных и растений, чего на самом деле не было (у динозавров был увеличенным лишь верхний предел размеров). Но, увеличение прочности стенок живых клеток и, как следствие, плохая циркуляция жидкостей в них, ведущая к замедленному метаболизму, войдет с этим в противоречие. Таким образом, можно прийти к выводу, что изменение прочностных характеристик всех веществ или лишь живой природы должно было сказаться лишь на том, как выглядели бы живые существа - совершенно иначе, их морфология и физиология и, наверное, строение тела были бы совершенно другими.

Исходя из вышесказанного, я, в очередной раз, прихожу к выводу, что единственным фактором, могущим внести корректировку в вышеописанное "противоборство прочностей и энергий", в том виде, какой мы имеем в случае с динозаврами, т.е. без радикального изменения морфологии и физиологии живых существ, а лишь пропорциональным изменением размеров всех выживших животных и растений и гибелью всех гигантов, а также изменением верхнего предела их роста может быть только лишь гравитация.

-

"При этом удельная прочность костей динозавров и удельная сила мышц была существенно больше чем у современных млекопитающих. Также, была выше энергетика организмов."

Речь идет об удельной прочности костей. Увеличение удельной прочности отдельной кости предполагает увеличение предельной нагрузки на кость при неизменной массе кости и неизменной ее конструкции. Прочность кости увеличивается за счет более прочного материала кости - за счет использования более прочных белков.

"Но, увеличение прочности стенок живых клеток и, как следствие, плохая циркуляция жидкостей в них, ведущая к замедленному метаболизму, войдет с этим в противоречие." "Более прочная (а, значит, как бы более вязкая) вода, как противовес более прочным мембранам клетки, также затруднит проникновение её в клетки и, вообще, циркуляцию в организме, следствием чего может быть увеличение давления крови, которую и так-то непросто поднимать на 13 метровую высоту - в случае с брахиозаврами."

Не вижу никакой связи между прочностью клеточной мембраны и замедлением циркуляции. Считается, что основные свойства воды со временем не меняются. В тоже время у воды при повышении температуры уменьшается вязкость (в диапазоне температуры от 20 до 50 градусов вязкость уменьшается почти в 2 раза). Также, за счет более прочных белков увеличивается прочность сосудов и сердца динозавра. В результате чего динозавр может поднять шею и голову на относительно большую высоту.

Повышение прочности белков допускает повышение их рабочей температуры. С повышением температуры тела у динозавра увеличивается метаболизм организма. В следствии чего повышается энергетика мышц. Мышцы, состоящие из более прочных белков, становятся более прочными и мощными. Также, с увеличением температуры быстрее переваривается пища. Поэтому динозавр быстрее собирает пищу и быстрее ее переваривает. А менее вязкая кровь быстрее доносит питательные вещества до мышц.

-

Скорее, тут сравнивались рептилии и млекопитающие. Если вы мышку и ящерку посадите в арену и заставите бежать по прямым дорожкам, мышка побежит быстрее, ибо у нее опорно-двигательный аппарат совершеннее. Вдобавок, ящерица быстро устанет, а у теплокровного животного будет больше энергии.

-

Мне казалось медлителность это субъективное впечатление - многим ящерицам несложно же сбежать от человека. Мышка наверно подвижнее многих млекопитающих. Вообще удивляют мухи, которые по долгу летают, откуда только энергию берут. Да и если подумать - муравьи, которые куда-то бегут и это их обычное состояние.

И еще теплокровие даже у людей не полное, задние лапы легко замерзают :)

-

-

Была такая версия вымирания динозавров. Считалось, что динозавры большие, сигнал проходил долго. Из-за этого динозавры не чувствовали боль и были уничтожены млекопитающими. Версия никак не объясняет вымирание мелких динозавров и прочих видов в это время. В общем, ерунда. Думаю, что астероид будет считаться такой же ерундой.

-

Версия никак не объясняет вымирание мелких динозавров и прочих видов в это время.

Плюс к тому, крокодилы, черепахи, змеи, акулы, многоножки, стрекозы, тараканы, моллюски, мхи, луковичные, папоротниковые и другие выжившие виды животных и растений значительно обмельчали. У всех рацион питания разный, восприимчивость к температуре окружающей среды и терморегуляция разные, среда и ареалы обитания разные, но отреагировали все одинаково - пропорциональным, почти троекратным уменьшением в размерах.

-

Прим.: вышеназванные Kostja 35-40 км/ч как бы противоречат осторожности слонов и, тем более, их заторможенности, но это только в страхе (при бегстве) или в ярости (при нападении), когда они забывают об осторожности.

Мышку же сколько ни роняй, ничего с ней не станется. Это благодаря запасу прочности скелета и мышц, обеспечиваемому законом квадрата-куба.

Некоторые мелкие млекопитающие совершенно не боятся высоты. Не говоря уже о насекомых. Упал, встал, отряхнулся и пошел дальше ) Вернее, даже, побежал.

-

Осмелюсь сделать предположение, что холоднокровие связано с постоянным контактом со средой с хорошей теплопроводностью - с землей или водой. Т.е. холоднокровные - это те, кто плавает в воде (за исключением млекопитающих, уже имевших теплокровность, но по какой-то весомой причине вернувшихся в водную среду обитания) и те, кто ползает по земле и часто контактирует с ней. Им теплокровие, с энергетической точки зрения, совершенно невыгодно, из-за постоянных потерь тепла в большом количестве (водные млекопитающие решили эту проблему благодаря толстой подкожной жировой прослойке). А, вот, тот, кто постоянно ходит на своих двух или четырех ногах(лапах), расходует много энергии на поддержание тела на весу, вне контакта с землей и, поэтому, должен иметь более ускоренный метаболизм и, с этой точки зрения, быть теплокровным ему выгоднее, в том числе, потому что у него нет потерь тепла от постоянного контакта тела с землей или водной средой.

Значит, все сухопутные динозавры, скорее - если земля тогда не была достаточно теплой в течении суток - могли быть теплокровными, им это было выгоднее, чем быть холоднокровными. А вымерли они, скорее всего, по другой, общей для всех видов, причине.

Последние новости

Раньше одним из главных возражений против того, что динозавры могли жить в полярных регионах, была неспособность поддерживать постоянную температуру тела. Но что если для «ужасных ящеров» теплокровность была столь же обыденным делом, как для птиц? По крайней мере, сейчас уже накопилось достаточно аргументов именно в пользу этой версии. Рисунок © Джон Сиббик (John Sibbick) с сайта archosaurmusings.wordpress.com