Чтобы вернуться домой, тростниковые камышевки запоминают магнитное наклонение в точке старта

Осенью птицы используют магнитный компас для определения направления на зимовку. Весной их задача сложнее: многим из них желательно вернуться примерно в то же место, где годом ранее они гнездились или где родились. Компас такую точность обеспечить не может. Выяснилось, что тростниковые камышевки используют для этого довольно простой механизм: они летят по магнитному компасу, пока не попадут в место с тем значением магнитного наклонения, которое они запомнили в прошлом году, до начала осенней миграции.

Осенью миллионы перелетных птиц отправляются на зимовку, иногда за сотни и тысячи километров от места гнездования. Весной они возвращаются назад. Хотя вопросов еще много, в общих чертах понятно, как они ориентируются во время миграций. Ключевыми «инструментами» здесь являются внутренние биологические часы и компас, работа которого основана на восприятии магнитного поля Земли — магниторецепции). Птица как бы «видит» магнитное поле.

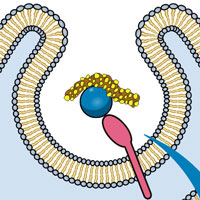

Наиболее обоснованная сейчас гипотеза о механизме магниторецепции птиц такова (H. Mouritsen, 2018. Long-distance navigation and magnetoreception in migratory animals). В сетчатке глаза у птиц есть светочувствительные белки-криптохромы. Под воздействием света молекулы этих белков переходят в возбужденное состояния, образуя «долгоживущую» пару радикалов. Эта пара может существовать в двух энергетических состояниях. На то, в каком состоянии будет пара, влияет напряженность и ориентация магнитного поля по отношению к оси этой пары. Далее эта информация передается по тройничному нерву в мозг птицы. На выходе магнитный компас определяет угол между линиями магнитного поля и силой тяжести. (Подробнее см. У птичьего компаса обе стрелки синие.)

Во время миграции компас определяет направление полета, а биологические часы — продолжительность и, соответственно, дальность полета. Именно так находят места зимовок в свой первый раз молодые птицы из отряда воробьинообразных. Многие из них летят по ночам и в одиночку, так что рассчитывать они могут только на себя — точнее, на свою врожденную программу. Это программа не очень сложна. Во-первых, она «говорит» птице, когда начать миграцию (за это ответственны биологические часы) и в каком направлении лететь. А во-вторых, подсказывает, через какое время завершить миграцию. То есть осенью в определенное время молодая птица стартует в определенном (врожденном) направлении, и через некоторое заданное количество дней прекращает миграцию. Здесь и будет располагаться зимовка.

Примерно таким же образом происходит ориентация во время весенней миграции, когда птицы возвращаются на места гнездования. Важное отличие состоит в наличии опыта — ведь птицы уже проделали весь миграционный путь как минимум один раз. Часто они знают, куда им надо попасть. На этом основано явление, называемое «филопатрия» (см. Philopatry): птица возвращается весной в тоже место, где она гнездилась в прошлом году или где появилась на свет. Чтобы найти искомую точку, нужно, как минимум, иметь навыки навигации. При навигации птица не просто определяет направление полета (это ориентация), а знает свои текущие координаты.

Навигация может осуществляться не только по магнитному полю — всё зависит от масштаба. При дальне-дистантной навигации (рис. 1, а) основным источником информации является именно магнитное поле Земли. Но опытные птицы могут корректировать маршрут по солнцу или звездам. При ближне-дистантной навигации, или хоминге (рис. 1, b) птице надо найти свой дом с расстояния в несколько километров или десятков километров. Здесь птицы ориентируются по градиенту визуальных и запаховых характеристи: движутся в сторону усиления определенного запаха или, скажем, вглубь леса или вдоль реки. Наконец, при определении конкретной цели (например, места для гнезда) используются специфические визуальные маркеры вроде формы кроны дерева или одной из его ветвей (рис. 1, c).

Рис. 1. Три фазы навигации птиц (a–c). Каждая фаза соответствует «карте» определенного масштаба, и на каждой из них предпочтительно используются разные механизмы навигации (подробнее см. в тексте). Рисунок из статьи: H. Mouritsen, 2018. Long-distance navigation and magnetoreception in migratory animals

Зная параметры магнитного поля Земли, можно определить, какую точность может обеспечить навигация на основе магниторецепции. Ряд характеристик магнитного поля меняется в направлении север–юг и, в меньшей степени, восток–запад. Однако поле регулярно случайным образом флуктуирует в каждой точке. Было рассчитано, что по магнитному полю можно определить координаты с точностью до 10–30 км. В принципе, этого достаточно, чтобы перейти от дальне-дистантной фазы навигации к фазе хоминга, на которой магниторецепция уже не используется (см. рис. 1).

Однако такую точность не может обеспечить магнитный компас. Это значит, что, перед тем как отправиться на зимовку в первый раз, птица должна запомнить какую-то характеристику магнитного поля земли в месте старта. Иначе она не сможет вернуться. (Но, как мы знаем, очень многие возвращаются!) Есть три характеристики поля, которые позволяют более точно определить искомое место. Это: (1) магнитное наклонение (угол наклона магнитного поля по отношению к поверхности Земли); (2) магнитное склонение (угол между географическим и магнитным меридианами); (3) интенсивность магнитного поля. Известно, что некоторые из этих характеристик действительно играют роль в навигации птиц (см. новость Тройничный нерв играет определяющую роль в магнитной навигации птиц, «Элементы», 13.08.2018).

В недавней статье группа ученых из Оксфорда (Великобритания) решила проверить, какой из названных параметров запоминают птицы. Пошли они не совсем классическим путем. Обычно такого рода исследования — экспериментальные. В обсуждаемой же работе рассматривались возвраты птиц на места гнездования. Были проанализированы данные со всей Европы за 1940–2018 годы по одному многочисленному виду — тростниковой камышевке. Всего было изучено 17 799 гнездовых возвратов (рис. 2, a). Это значит, что для каждой из этих почти 18 тысяч птиц было известно место отлова (= кольцевания) в гнездовой сезон и место, где птица была отловлена в гнездовой период на следующий год.

Известно, что магнитное поле Земли нестабильно: его характеристики в каждой точке меняются с течением времени. Зная это, ученые решили соотнести три характеристики магнитного поля с расстоянием между точками отловов камышевок в последовательные годы. Может быть, камышевки на самом деле стремятся попасть в одно и то же место, но ошибаются? А ошибаются они потому, что ориентируются на параметры, которые они считают неизменными, но которые на самом деле меняются из года в год.

Итак, были проанализированы различия в магнитном наклонении, магнитном склонении и интенсивности магнитного поля между точками отловов птиц в два последовательных года. Если эти различия меньше случайно ожидаемых, то птицы предположительно учитывают данный параметр при выборе места гнездования. Оказалось, что это выполняется только для магнитного наклонения, но не для двух других переменных. Таким образом, возможно, тростниковые камышевки используют магнитное наклонение для того, чтобы решить, в каком месте завершить весеннюю миграцию.

Далее ученым удалось подтвердить это предположением результатом еще одного анализа. Тростниковые камышевки, гнездящиеся в Европе, зимуют в Африке к югу от Сахары. Во время миграции они предпочитают облетать Средиземное море. При этом большинство европейских камышевок огибают эту водную преграду с запада и попадают в Африку через Марокко и Алжир. Но птицы, гнездящиеся на юго-востоке Чехии, в Венгрии и на Балканах, ведут себя по-другому. Они летят на восток и пересекают границу африканского континента в Египте. Весной, возвращаясь назад, птицы следуют теми же путями. При этом, уже в Европе, камышевки первой группы летят преимущественно в северо-восточном направлении, а второй — в северо-западном.

Если птицы используют только одну «координату» (то есть магнитное наклонение) в качестве стимула к завершению миграции, смещения их мест отловов должны располагаться вдоль главного миграционного направления. Иными словами, у птиц, следующих в северо-восточном направлении, новые точки отлова должны быть преимущественно северо-восточнее или юго-западнее исходной локации. Но не, к примеру, северо-западнее или юго-восточнее. Рис. 2 показывает, что так и есть. То есть птицы просто летят по компасу, следуя заданному направлению, пока не попадут в нужное им место. А место это определяется по магнитному наклонению. Изменение этого параметра от года к году приводит к тому, что птицы либо недолетают, либо перелетают искомую точку — несмотря на то, что ориентируются на одно и то же значение магнитного наклонения.

Рис. 2. а — места кольцевания (то есть первого отлова) тростниковых камышевок, во время миграции огибающих Средиземное море с запада (оранжевые кружки) или с востока (синие кружки). b, c — смещение мест гнездования этих двух групп птиц во второй год наблюдений по сравнению с годом кольцевания. Видно, что птицы обоих групп преимущественно не долетают до исходного места гнездования либо перелетают его, но не смещаются при этом относительно главного направления своего миграционного маршрута (которое примерно соответствует пунктирным линиям). Рисунок из обсуждаемой статьи в Science

Надо отметить, что «выбор» именно магнитного наклонения вполне целесообразен. Расчеты показали, что при такой стратегии навигации ошибка, вызванная смещением магнитного поля за год, составит в среднем всего 1,22 ± 0,01 км. Использование других способов навигации ошибку увеличит — за счет большей вариабельности прочих двух параметров. Так, если использовать одновременно магнитное наклонение и магнитное склонение в качестве би-координатной сетки, ошибка будет 18,5 ± 0,08 км. Сочетание интенсивности поля и склонения даст ошибку 20,4 ± 0,05 км, а интенсивности и наклонения — даже 98,2 ± 2,6 км.

Получается, что тростниковые камышевки используют довольно простой механизм для того, чтобы вернуться на место гнездования. Весной они летят по магнитному компасу до тех пор, пока не попадут в место с искомым значением магнитного наклонения, которое они помнят по прошлому году. Здесь они заканчивают миграцию и начинают подыскивать конкретный участок, где проведут гнездовой сезон.

Источник: Joe Wynn, Oliver Padget, Henrik Mouritsen, Joe Morford, Paris Jaggers, Tim Guilford. Magnetic stop signs signal a European songbird’s arrival at the breeding site after migration // Science. 2022. V. 375. P. 446–449. 28 January 2022. DOI: 10.1126/science.abj4210.

Алексей Опаев

Сдаётся мне, что на эту роль очень неплохо подходит капиллярная сеть. В полёте в проводнике (крови) будут инициироваться токи, пусть и мизерные - но нервная система именно с мизерными токами и работает.

И, может быть, именно потому птицы делают круг перед тем, как улететь - "снимают паттерн" магнитного поля. Но не определяются, сидя на месте (потому же попытки подтвердить магнитную чувствительность птиц, сидящих в клетке, такие невнятные по результатам).

-

Действительно, птицы зачем-то летают кругами ежедневно. Именно кругами. Значит, тут не просто тренировка мышц или коммуникация. А вот если птицам нужно создать и постоянно подтверждать геомагнитную карту своего местообитания, то круги тут просто необходимы.

-

Я в большей степени пытаюсь указать, что чувствительность к магнитному полю не связана с какими-либо статически-магнитными материалами, которые так безуспешно ищут. Дело скорее в ЭДС, наводимой во время полёта в капиллярной сети. Чувствительность даже к небольшим электрическим потенциалам никакого удивления не вызывает, обычное дело. В отличие от "магнитной стрелки".

-

Магнитная стрелка внутри конструктивно необходима для обеспечения нулевой оси отсчета - оси север-юг. Неизменной оси. В технических устройствах эта задача решается с помощью гироскопов. Внутри птицы тоже должен быть "гироскоп", вокруг которого будут отсчитываться частные склонения и наклонения. То есть, внутри системы управления должна быть комбинация органов: переменные сигналы, описывающие частное место, должны накладываться на неизменную ось север-юг.

-

конструктивно необходима для обеспечения нулевой оси отсчета - оси север-юг.

Зачем? Вот мы ориентируемся за счёт зрения - используем ли "нулевую ось"? Нет же, мы используем паттерн "когда солнце всходит вот за тем холмом - мы на месте". В случае магнитной ориентации паттерны возникающей ЭДС (не одной значение, а именно паттерн потенциалов в капиллярах, расположенных под разными углами и в вертикальной, и в горизонтальной плоскостях) будут, безусловно, сопоставляться и со зрительными паттернами.неизменную ось север-юг

Это совершенно бесполезное знание (даже если оно и есть) — в эволюционном смысле. Магнитный полюс не просто смещается на сотни километров за небольшое количество лет, всё ещё хуже - всего-то сотню с небольшим тысяч лет назад он вообще не существовал больше тысячи лет, а до того находился на другом конце планеты (смена полюсов). С точки зрения эволюции это слишком быстро, чтобы закрепилась миграция с ориентацией именно на ось север-юг.

Закрепление же по паттерну "вот так оно было там, когда улетали осенью" от перемещения полюса не зависит. И даже от ослабления магнитного поля страдает не критически.

Хотя, вопрос, конечно, интересный: если перелётные птицы так уж полагаются на магнитную навигацию, почему они не перемёрли скопом в период, когда магнитного поля почти не было? Рискну предположить, что паттерн потенциалов вполне может формироваться и по локальной картине, в ней участвует весь ландшафт практически.эта задача решается с помощью гироскопов

ничего подобного! Гироскоп не даёт никакой "нулевой оси", он даёт только отклонение от предыдущего положения. В частности, имея только гироскоп, невозможно определить вертикальное положение. Можно только, определив его другим способом (гравитационным или оптическим), узнавать с помощью гироскопа, что мы от него отклонились.-

Не будем терять чувство юмора, тем более, что слово гироскоп я взял в кавычки. Конечно, было бы яснее, если бы я написал гирокомпас и тоже в кавычках.

Эволюция любит решения, требующие минимальных энергозатрат. Поэтому создание компьютера в мозге птицы, обрабатывающего миллионы "паттернов", это энергетически тяжелый путь. Нужно что-то энергетически полегче.

Для работы гирокомпаса магнитного поля не нужно, он ориентируется по географическому меридиану на географический север. Понятно, что в птичьей голове вращающийся ротор не создать, но нет ли там какого-нибудь "квантокомпаса"? Чем земной шар не ротор? Если нечто в мозге может определять направление оси вращения Земли, то вот вам и нулевая ось. А на неё уже можно наложить и магнитную ориентацию.-

было бы яснее, если бы я написал гирокомпас и тоже в кавычках.

Это ничего бы не изменило. Гирокомпас - тот же гироскоп, выставляемый по внешнему указателю "нуля".Эволюция любит решения, требующие минимальных энергозатрат.

Опять неверно. Эволюция не вырабатывает лучшие решения, но - достаточные. Часто (в силу ограниченности ресурсов) первые попавшиеся достаточные.создание компьютера в мозге птицы, обрабатывающего миллионы "паттернов", это энергетически тяжелый путь

Это просто-напросто основной механизм функционирования мозга, он вообще так устроен, на паттернах. Даже работа отдельного нейрона - это именно обработка паттернов. Так что наоборот, другие решения, вроде "опознания оси север-юг" требуют дополнительных расходов.Для работы гирокомпаса магнитного поля не нужно, он ориентируется по географическому меридиану на географический север.

Неверно. Гирокомпас может поддерживать заданное направление, получая от гироскопа сигнал об отклонении. Но задать заданное направление можно только от внешнего источника (магнитного компаса, если это направление на магнитный полюс или хоть сигналов GPS, если на географический).Если нечто в мозге может определять направление оси вращения Земли

Вы воспарили в фантазиях куда-то очень далеко от реальности, не вижу смысла продолжать обсуждение в таком ключе.-

Эволюция не вырабатывает лучшие решения, но - достаточные.

@

Эволюция ничего не вырабатывает, она только отбирает. Вырабатывает изменения сам организм через генетические мутации, которые происходят во все стороны. А далее происходит отбор средой, то бишь, эволюцией.

Я попытался представить решение, работающее в своей главной части без участия магнитного поля. То есть, ориентированное не на магнитный полюс, а на истинный. Если у птицы есть способность, позволяющая ей чувствовать меридианы, то навигация резко упрощается и становится возможной даже для всякой мелочи вроде ласточек. А потом можно и заполировать коньяк портвейном в виде паттернов магнитного склонения...-

Эволюция ничего не вырабатывает, она только отбирает.

Если в среде (любой, вовсе не обязательно биологической) выполняются пять аксиом - идёт естественный отбор. И состояние системы меняется, причём меняется вполне определённым образом. Именно в этом смысле употреблено слово "вырабатывает". В частности, если "решение достаточное", то есть объект выжил (оставил потомство), последующей оптимизации не будет. Поскольку выжившие расходуют ресурсы, вероятность появления других вариантов резко снижается, так как у них добавляется условие недостаточных ресурсов (см. "парадокс горбуна"). Потому "вырабатываются", то есть фиксируются для воспроизводства часто не просто пригодные для выживания решения, а первые попавшиеся пригодные. Которые вовсе не обязательно - лучшие.

Важнейшее же (и вроде бы даже единственное) следствие эволюции - увеличение числа объектов, для которых вероятность существования (их или их потомства) в отдалённом будущем выше, чем у объектов из прошлого состояния системы. В частности, для крысы эта вероятность выше, чем для бактерии, примерно в 2^300 раз. Это не просто большая и даже не гигантская, а невообразимо огромная разница, и именно это и есть результат сотен миллионов лет эволюции на Земле.

Что касается возможности чувствовать меридианы - Вы, видимо, перепутали их с параллелями. Магнитная навигация не позволяет определить долготу.

И да, статья, собственно, о том, что контролируется не склонение, а наклонение.

-

-

-

-

-

-

-

-

Кровь - плохой проводник

с чего бы это солёной крови быть очень уж плохим проводником? Вполне сравнимо с мочой или желудочным соком.

Но это не так важно, важно, что Вы верно подметили мою ошибкуЛетательный аппарат в магнитном поле не сможет измерить постоянное магнитное поле, потому что во всех его проводниках наведется та же эдс и тот же потенциал

да, я балда.

Спасибо за поправку.

Мы например не зациклились и в основном работаем по навигации (например из недавнего https://d-kishkinev.livejournal.com/669970.html), хотя кое-что по компасу тоже (https://d-kishkinev.livejournal.com/681985.html).

"Между тем указать сколько-нибудь надёжно магнитный орган, как я понимаю, никто не может."

Это так. Вот относительно недавний обзор ситуации.

https://d-kishkinev.livejournal.com/619037.html

"Сдаётся мне, что на эту роль очень неплохо подходит капиллярная сеть. В полёте в проводнике (крови) будут инициироваться токи, пусть и мизерные - но нервная система именно с мизерными токами и работает."

Скорее hair cells в полукруглых каналах см пред линк.

"И, может быть, именно потому птицы делают круг перед тем, как улететь - "снимают паттерн" магнитного поля. Но не определяются, сидя на месте (потому же попытки подтвердить магнитную чувствительность птиц, сидящих в клетке, такие невнятные по результатам)."

Смотря о чем мы говорим, смотря какие виды и какое кружение. Почтовые голуби, с которыми я работал, перед взятием goalward course - да, кружат, но это скорее всего многофункциональное полетное поведение - тут и набор высоты, и зрительный сэмплинг, но возможно и магнитный и ольфакторный и т.д.

Магниторецепция

-

03.03.2025У черепах есть два механизма магниторецепции — «компас» и «карта»Александр Марков • Новости науки

03.03.2025У черепах есть два механизма магниторецепции — «компас» и «карта»Александр Марков • Новости науки

-

09.03.2022Чтобы вернуться домой, тростниковые камышевки запоминают магнитное наклонение в точке стартаАлексей Опаев • Новости науки

09.03.2022Чтобы вернуться домой, тростниковые камышевки запоминают магнитное наклонение в точке стартаАлексей Опаев • Новости науки

-

04.06.2019Родственник эвглен ориентируется в магнитном поле с помощью бактерий-симбионтовТатьяна Романовская • Новости науки

04.06.2019Родственник эвглен ориентируется в магнитном поле с помощью бактерий-симбионтовТатьяна Романовская • Новости науки

-

02.06.2018Живые магнитыЛолита Алексеева, Вероника Козяева • Библиотека • «Химия и жизнь» №4, 2018

02.06.2018Живые магнитыЛолита Алексеева, Вероника Козяева • Библиотека • «Химия и жизнь» №4, 2018

-

08.09.2017Магнитотактические бактерииМарина Полякова • Картинки дня

08.09.2017Магнитотактические бактерииМарина Полякова • Картинки дня

-

25.11.2015Чувство притяженияОлег Овечкин • Библиотека • «Популярная механика» №9, 2015

25.11.2015Чувство притяженияОлег Овечкин • Библиотека • «Популярная механика» №9, 2015

-

11.07.2011Возможно, люди способны ощущать магнитное полеВера Башмакова • Новости науки

11.07.2011Возможно, люди способны ощущать магнитное полеВера Башмакова • Новости науки

Последние новости

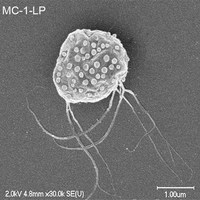

Тростниковая камышевка (Acrocephalus scirpaceus) — мелкая птица из отряда воробьинообразных. Она гнездится в тростниковых зарослях на большей части Европы, а также в Средней и Передней Азии. Зиму проводит в Африке. Фото с сайта naturespot.org.uk