Последние выпуски

- Том 86, № 6. Ноябрь-декабрь 2025

- Том 86, № 5. Сентябрь-октябрь 2025

- Том 86, № 4. Июль-август 2025

- Том 86, № 3. Май-июнь 2025

У птичьего компаса обе стрелки синие

В обзоре Д. А. Кишнева и Н. С. Чернецова изложены актуальные представления, экспериментальные исследования и факты по изучению магниторецепторных систем у птиц. Обоснованными представляются гипотезы о наличии нескольких независимых систем, обеспечивающих магнитную ориентацию птиц. В первой системе зрительные магниторецепторы, встроенные в сетчатку глаза, обеспечивают компасное ориентирование. Исследователи считают, что птицы буквально видят магнитное поле, благодаря различиям в продуктивности бирадикальных реакций в разных частях сетчатки. Вторая система, по-видимому, обладает магниторецепцией на основе биогенного магнетита. Предполагается, что рецепторы этой системы локализованы в надклювье. Имеются также экспериментальные данные, позволяющие предполагать существование третьей системы магнитного ориентирования, расположенной в структуре внутреннего уха — лагене.

Изумление людей вызывает способность птиц находить дорогу, часто за тысячи километров от цели, во время сезонных перелетов или хоминга (стремления возвратиться домой: именно на нем основана голубинная почта). Каков механизм, лежащий в основе выбора направления? Хотя ответ на этот вопрос еще предстоит узнать человечеству, в статье Д. А. Кишкинева (Университет Гелфа, Канада) и Н. С. Чернецова (Зоологический институт РАН) представлен обзор исследований и фактов по одному из направлений в этой области – изучение магнитной компасной системы птиц (см. заметку на полях).

Согласно концепции карты и компаса, мигрирующая птица должна сначала определить, где она находится по отношению к цели, а затем выбрать направление на цель и поддерживать его (Kramer, 1953). Определение своего положения относительно цели движения (например, при миграции) без прямого сенсорного контакта с целью принято называть способностью к навигации; способность выбирать и поддерживать компасное направление называется способностью к ориентации.

Густав Крамер (Kramer, 1953) представил концепцию «карты и компаса», согласно ей мигрирующая птица сначала должна определить свое положение относительно цели (этап карты), а потом выбрать направление и придерживаться его (этап компаса). Вопрос о физической природе способности к навигации (определения собственного местоположения) пока не решен. Изучение компасных систем, по мнению авторов, дало вполне удовлетворительные результаты. В настоящее время признано существование не менее трех(!) независимых систем определения сторон света у птиц:

- по движению Солнца по небосводу (Kramer, 1951, 1953; Schmidt-Koenig, 1990);

- по картине звездного неба (Emlen, 1967; Wiltschko et al., 1987, 2009);

- с использованием геомагнитного поля Земли (Wiltschko et al., 1972).

В обсуждаемом обзоре рассмотрены системы, обеспечивающие ориентацию по геомагнитному полю Земли. На данный момент можно считать обоснованным мнение о наличии двух разных магниторецепторных систем (систем воспринимающих интенсивность и наклон линий напряженности магнитного поля к земной поверхности): 1) с химическими магниторецепторами, расположенными в сетчатке глаз и использующими бирадикальные реакции и 2) с железосодержащими магниторецепторами, расположенными в районе надклювья и ассоциированными с тройничным нервом. Существует также гипотеза о существовании третьей системы магниторецепции, связанной с внутренним ухом.

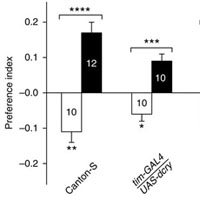

Химическая магниторецепторная система представляет собой встроенные в сетчатку глаз белки-криптохромы (класс светочувствительных белков). Под воздействием света определенного спектра криптохромы переходят в возбужденное состояние с образованием двух радикалов. Пара радикалов под влиянием внешнего магнитного поля постоянно меняет свое энергетическое состояние. На «энергетический исход» этого процесса влияет напряженность и ориентация магнитного поля по отношению к оси радикальной пары. Считается, что изменения пропорций продуктов бирадикальной реакции, происходящей в разных районах сетчатки глаза, птица буквально видит (рис. 1).

Гипотеза наличия химических магниторецепторов косвенно подтверждается рядом фактов. Во-первых, в сетчатке глаз птиц найдено четыре формы молекулы криптохрома, которые имеются в фоторецепторах, нейронах внутреннего слоя сетчатки и в нервных клетках сетчатки. Во-вторых, экспериментально показано, что время жизни радикалов достаточно продолжительно для воздействия магнитного поля (Liedvogel et al., 2007). Показано также, что магнитный компас может действовать на искусственно собранной молекуле, сходной с криптохромом (Maeda et al., 2008). В-третьих, модель радикальных пар утверждает, что компас птиц должен быть чувствителен к оси магнитного поля, но не различает полярности. Иными словами, птица видит полюс и экватор магнитного поля, но не различает северный и южный полюса. Это свойство магнитного ориентирования птиц было подтверждено во многих экспериментах. В-четвертых, спектр поглощения криптохромов соответствует данным ориентировочных экспериментов, в которых птицы проявляли способность к магнитному ориентированию при определенной части спектра видимого света. Пятым подтверждением являются экспериментально подтвержденные факты нарушения ориентации птиц под воздействием осциллирующих магнитных полей. И, наконец, имеются факты, подтверждающие обработку магнитной компасной информации в зрительных центрах исследованных мигрирующих птиц (садовая славка, зарянка, луговой конек).

Вторая независимая система магнитного компаса птиц, как представляется, воспринимает магнитную информацию рецепторами на основе соединений железа, а именно, магнетита (Fe3O4). Магнетит обнаружен в тканях многих живых организмов — моллюсков, бактерий, рыб и др. (Киршвинк и др., 1989). Биогенный магнетит был найден и в организме птиц в носовой полости. Авторы открытия предполагали, что железосодержащие клетки передают информацию от магнитных стимулов по глазной ветви тройничного нерва. Но убедительных результатов экспериментов по инициированию ответа на магнитный стимул получить не удалось. Следующим шагом в развитии этой гипотезы были исследования группы Фляйсснера (Fleissner et al., 2003). Исследователи обнаружили железосодержащие структуры в надклювье почтовых голубей, а также подтвердили, что первая ветвь тройничного нерва несет магнитную информацию от рецепторов, находящихся в области надклювья. Однако, более поздние исследования Трайбера с коллегами (Treiber et al., 2012) показали, что большинство железосодержащих клеток в надклювье не рецепторы, а макрофаги. Кроме того, они не образуют структур, а рассеяны вдоль надклювья.

Тем не менее существуют убедительные экспериментальные данные того, что тройничный нерв птиц все-таки передает информацию для магнитного ориентирования. Это было показано группой ученых (Mora et al., 2004) на почтовых голубях, которых обучили воспринимать магнитный стимул. Способность его воспринимать временно утрачивалась под воздействием лидокаина, которым смазывали надклювье, и необратимо утрачивалась у тех голубей, у которых оперативным путем был перерезан исследуемый нерв. Были и другие эксперименты на ориентирование, эксперименты с нарушением магнитной ориентации птиц пульсацией магнитного поля. На взгляд авторов обзора, результаты многочисленных экспериментов указывают на однозначную роль магнитного материала в механизме магниторецепции.

В следующей части статьи обсуждается гипотеза третьей системы магнитного компаса птиц, которую авторы считают достаточно убедительной. Эта система, по-видимому, локализована в одной из структур внутреннего уха (лагене). В этом случае подход к поиску был существенно иным. Птицу подвергали действию меняющегося магнитного поля, а затем исследовали экспрессию (активность) генов, которые маркируют нейронную активность мозга. Так отслеживалось поступление информации. Удаление лагены значительно снижало уровень нейронной активности (т. е. полученной информации), во всех не зрительных областях мозга. В ряде других экспериментов удалось показать, что нейроны вестибулярных ядер (которые связаны с внутренним ухом) кодируют направление, интенсивность и полярность магнитного поля. Поскольку эти нейроны получают информацию от разных рецепторов, однозначных решений этих задач пока нет.

Магниторецепция

-

03.03.2025У черепах есть два механизма магниторецепции — «компас» и «карта»Александр Марков • Новости науки

03.03.2025У черепах есть два механизма магниторецепции — «компас» и «карта»Александр Марков • Новости науки -

04.06.2019Родственник эвглен ориентируется в магнитном поле с помощью бактерий-симбионтовТатьяна Романовская • Новости науки

04.06.2019Родственник эвглен ориентируется в магнитном поле с помощью бактерий-симбионтовТатьяна Романовская • Новости науки

-

05.04.2019Магниторецепция у человека и других животных: новые данные, новые сомненияСветлана Ястребова • Новости науки

05.04.2019Магниторецепция у человека и других животных: новые данные, новые сомненияСветлана Ястребова • Новости науки

-

05.04.2019Связь магнитного компаса и зрения у птиц: гипотезы и нерешенные вопросыН. С. Чернецов, А. Ю. Ротов • Журнал общей биологии • №2, 2019

05.04.2019Связь магнитного компаса и зрения у птиц: гипотезы и нерешенные вопросыН. С. Чернецов, А. Ю. Ротов • Журнал общей биологии • №2, 2019

-

13.08.2018Тройничный нерв играет определяющую роль в магнитной навигации птицЮлия Михневич • Новости науки

13.08.2018Тройничный нерв играет определяющую роль в магнитной навигации птицЮлия Михневич • Новости науки

-

02.06.2018Живые магнитыЛолита Алексеева, Вероника Козяева • Библиотека • «Химия и жизнь» №4, 2018

02.06.2018Живые магнитыЛолита Алексеева, Вероника Козяева • Библиотека • «Химия и жизнь» №4, 2018

-

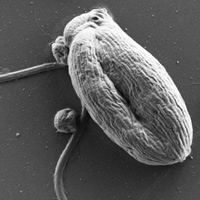

08.09.2017Магнитотактические бактерииМарина Полякова • Картинки дня

08.09.2017Магнитотактические бактерииМарина Полякова • Картинки дня

-

25.11.2015Чувство притяженияОлег Овечкин • Библиотека • «Популярная механика» №9, 2015

25.11.2015Чувство притяженияОлег Овечкин • Библиотека • «Популярная механика» №9, 2015

-

13.06.2014У птичьего компаса обе стрелки синиеКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №2, 2014

13.06.2014У птичьего компаса обе стрелки синиеКсения Перфильева • Журнал общей биологии • №2, 2014

-

11.07.2011Возможно, люди способны ощущать магнитное полеВера Башмакова • Новости науки

11.07.2011Возможно, люди способны ощущать магнитное полеВера Башмакова • Новости науки

Популярные синопсисы