Эволюционная история китообразных: морское путешествие продолжительностью 55 миллионов лет

Алексей Лопатин

«Природа» №5, 2018

Покорив 375 млн лет назад сушу, позвоночные неоднократно возвращались в море, осваивая неисчерпаемые запасы рыбы и других морских организмов. Некоторые из них, например морские черепахи и ластоногие, сохранили связь с сушей, другие же полностью перешли к водному образу жизни. Хорошо известны мезозойские морские ящеры — плезиозавры, плиозавры и мозазавры. Самые большие из них достигали почти 20 м в длину. По-видимому, они охотились на своих более мелких собратьев. Хищниками были и мезозойские морские крокодилы — искусные пловцы, имевшие плавники. Но самыми успешными подводными охотниками стали ихтиозавры и китообразные, которые независимо друг от друга в совершенстве приспособились к обитанию в открытых морских водах, уподобившись рыбам формой тела и научившись размножаться без выхода на сушу.

Переход к жизни в воде сопровождался сходными преобразованиями в строении тела. Его форма становилась либо обтекаемой, либо змеевидной, уплощенной с боков. Если основным органом движения становился хвост, он приобретал вид лопасти, а задние конечности сильно уменьшались или исчезали. Передние конечности превращались в ласты или плавники, служащие веслами, рулями глубины, средствами поворота и торможения. Зубные ряды составляли двойной острый частокол, способный удерживать и раздирать скользкую добычу...

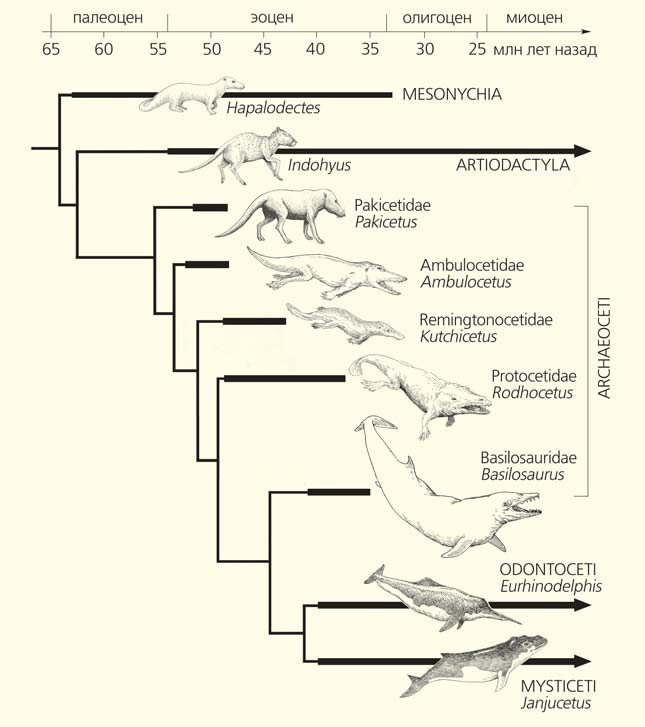

После вымирания гигантских водных рептилий мезозоя ниша морских суперхищников долго оставалась свободной и лишь частично осваивалась большими акулами, крокодилами и морскими змеями. Но около 55 млн лет назад появилась группа млекопитающих, со временем достигшая господства в морях кайнозойской эры, — китообразные...

Родственные узы

Китообразные — потомки наземных млекопитающих, и наследие их сухопутного прошлого проявляется в дыхании атмосферным воздухом, наличии плаценты, вскармливании детенышей молоком, а также в деталях строения скелета. В отличие от рыб, у которых при плавании позвоночник изгибается в горизонтальной плоскости, у китообразных он двигается в плоскости вертикальной. Современные киты и дельфины не могут жить на суше и выглядят очень необычно по сравнению с наземными млекопитающими. Вопрос о том, каким образом наземные звери превратились в морских чудовищ, долгое время оставался без ответа, так как в палеонтологической летописи отсутствовали соответствующие связующие звенья. В настоящее время картина в значительной мере прояснилась.

Предками китообразных до 2000-х годов считались мезонихии, родственные парнокопытным вымершие хищники, обликом отдаленно напоминавшие массивных собак с копытцами вместо когтей. Мезонихии были величиной от ласки до медведя, среди них известны и полуводные рыбоядные формы, такие как гапалодекты (Hapalodectes). Однако большинство мезонихий были наземными хищниками и падальщиками. Строение черепа и зубов этих древних млекопитающих (они жили 63–33 млн лет назад) долгое время давало основание полагать, что китообразные произошли непосредственно от мезонихий.

С этой гипотезой вступили в противоречие молекулярно-генетические данные, показывающие, что китообразные должны рассматриваться в пределах группы парнокопытных в качестве ближайших родственников бегемотов. На этом основании парнокопытные и китообразные иногда объединяются в группу «китопарнокопытных» (Cetartiodactyla) [1].

Открытие полного скелета наземного китообразного пакицета (Pakicetus attocki) поддержало молекулярно-генетические данные, показав, что китообразные отделились от древних парнокопытных уже после того, как те разошлись с мезонихиями [2]. Иными словами, предками китов были примитивные парнокопытные, сохранившие признаки их общего с мезонихиями происхождения (например, в строении зубов), которые современные парнокопытные давно утратили. Это были всеядные и плотоядные животные. Парнокопытные позже перешли к питанию растительным кормом, но некоторые из них (например, свиньи) и ныне в значительном объеме потребляют животную пищу. Киты — водные теплокровные, нуждающиеся в высококалорийной пище, поэтому они сохранили и развили животноядный характер питания своих предков.

В пользу этой гипотезы может свидетельствовать строение скелета индохиуса (Indohyus), который был найден в Кашмире (Индия) в отложениях возрастом около 48 млн лет [3]. Это животное относится к отряду парнокопытных, к вымершему семейству раоэллид. Телосложением и величиной оно напоминало вовсе не китов, а современных оленьков семейства трагулид, живущих в Западной Африке и Юго-Восточной Азии в густых лесах, кустарниковых и мангровых зарослях, умеющих хорошо плавать и нырять. Но по строению слуховой области черепа (это очень важный признак для выяснения родства среди млекопитающих) индохиус сближается лишь с одними древнейшими китами семейства пакицетид. Индохиус жил на несколько миллионов лет позже пакицетид и не может быть их предком — но он вполне может быть потомком одной из линий, родственной предкам династии морских великанов.

Основатели династии

Древние китообразные эволюционировали быстро, и переход от полуназемных форм к постоянноводным занял приблизительно 8 млн лет. Примитивных эоценовых китообразных, называемых археоцетами (древними китами), разделяют на пять семейств — это пакицетиды, амбулоцетиды, ремингтоноцетиды, протоцетиды и базилозавриды. В 2001 г. стали известны первые анатомически полные скелеты археоцетов, позволившие в деталях выяснить процесс перехода китообразных к жизни в море [2].

Пакицетиды жили в раннем эоцене (около 52 млн лет назад) на северном побережье субтропического внутриконтинентального моря Тетис, в те времена пересекавшего Евразию в широтном направлении. Это были большеголовые и длинномордые звери с копытцами на пальцах и длинными хвостами, пакицет и налацет (Nalacetus ratimitus) размерами соответствовали волку, а ихтиолест (Ichthyolestes pinfoldi) — лисице. Судя по строению скелета, пакицетиды хорошо плавали, используя волнообразные движения тела и гребки конечностями. По строению слуховой области черепа они сближаются с китами. Однако уши пакицетид были приспособлены к восприятию звуков в воздушной, а не в водной среде. Следовательно, эти животные жили на суше, добывая пищу в мелководных пресных водоемах и поблизости от них, подобно современным тапирам. Скелеты пакицетид были найдены в Пакистане и Северо-Западной Индии, в речных отложениях. Видимо, именно эти места были центром происхождения китообразных.

Данные по эволюции системы полукружных каналов внутреннего уха, участвующих в регуляции равновесия и положения тела в пространстве и ответственных за контроль локомоции, свидетельствуют, что пакицетиды в этом отношении еще были близки наземным млекопитающим [4].

Киты-амфибии

Одной из самых значимых находок древних китообразных, «недостающим звеном» в их эволюции, стал амбулоцет (Ambulocetus natans). Его название, означающее «плавающий ходячий кит», говорит само за себя. Почти полный скелет этого животного найден на севере Пакистана в отложениях возрастом около 49 млн лет назад [5]. Обликом трехметровый амбулоцет напоминал большеголового крокодила. При плавании его тело изгибалось в вертикальной плоскости, как у современных китов, тюленей и выдр. Предполагают, что амбулоцеты охотились подобно крокодилам, подстерегая своих жертв на мелководье (активно передвигаться по суше они не могли). Амбулоцеты имели мощные челюсти и зубы и были способны умертвить достаточно крупную добычу. Строение носа позволяло «киту-амфибии» глотать пищу прямо в воде. Глаза давали только боковой обзор. Ушные раковины амбулоцет, судя по всему, утратил, но хорошо слышал в воде. Движение своей добычи по суше он отслеживал, прижимая голову к грунту и улавливая колебания субстрата. Химический анализ зубов показал, что зверь мог охотиться как в солоноводных, так и в пресных водоемах. К семейству амбулоцетид относятся еще два рода: гандаказия (Gandakasia) и гималайяцет (Himalayacetus). Последний примечателен своей древностью, наибольшей среди китообразных — 53,5 млн лет.

Реконструкция внешнего вида амбулоцета. Рисунок К. К. Тарасенко

Более мелкими родичами амбулоцетид были ремингтоноцетиды, известные из Индии и Пакистана, из отложений возрастом 49–43 млн лет назад. Эти животные обладали сильно вытянутыми челюстями и были несколько лучше приспособлены к подводному плаванию, чем амбулоцетиды. Они тоже имели хорошо развитые конечности, но отличались маленькими глазами, тонкими челюстями и расширенным основанием черепа. Если сравнивать «земноводных китов» по общему облику с крокодилами, то среди них амбулоцетиды больше напоминали аллигаторов, а ремингтоноцетиды — гавиалов. Строение слуховой области в сочетании с маленькими глазами показывает, что для обнаружения добычи ремингтоноцетиды пользовались в основном слухом. Известно шесть родов ремингтоноцетид. Их размеры были невелики: например, качхицет (Kutchicetus minimus) не превосходил величиной речную выдру. Для эндрюсифия (Andrewsiphius sloani) установлено наличие мощного уплощенного хвоста, служившего основным органом движения в водной среде [6]. Райанист (Rayanistes afer), найденный в среднем эоцене Египта [7], демонстрирует, что ремингтоноцетиды достигли южного побережья Тетиса.

Киты дальнего плавания

Первыми с мелководья на настоящую глубину отправились протоцетиды, жившие 49–37 млн лет назад. Их главным эволюционным приобретением был удлиненный мощный хвост (поначалу без хвостовой лопасти), который обеспечивал быстрое плавание [8]. При этом протоцетиды сохраняли развитые задние конечности. Вероятнее всего, по образу жизни их можно сопоставить с современными крупными ластоногими. У некоторых протоцетид зубы были уменьшены, это свидетельствует, что добычу — мелких морских животных — они заглатывали целиком. Такими были первые китообразные, которые сумели распространиться за пределы моря Тетис — их остатки найдены в мелководно-морских отложениях в Африке, Европе и Северной Америке. Самые крупные из них достигали длины более 3 м и весили до 400–500 кг. Вероятно, от протоцетид произошли все более поздние китообразные, включая современные группы. Описано около 20 родов протоцетид, из них наиболее известны протоцет (Protocetus) и родхоцет (Rodhocetus). Своеобразно выглядел макарацет (Makaracetus bidens), у которого (судя по строению передней части черепа) был короткий хоботок [9] или мясистая верхняя губа, которые могли служить для сбора со дна моллюсков и других животных.

Важные сведения о биологии протоцетид были получены на основе изучения майяцета (Maiacetus inuus). В Пакистане, в отложениях возрастом 47,5 млн лет, был обнаружен скелет самки, внутри которого сохранились череп и часть скелета эмбриона [10]. Его положение (вперед головой, а не хвостом, т.е. так, как у наземных млекопитающих) свидетельствует, что протоцетиды рождали детенышей на суше, а не в воде. Самцы майяцетов были крупнее самок и имели более мощные клыки. Такой половой диморфизм характерен для многих современных ластоногих, в частности моржей и морских львов. Возможно, он отражает сходный, «гаремный», тип социальной организации у древних китообразных.

Властелины древних морей

Реконструкция внешнего вида базилозавра. Рисунок В. Д. Калганова

Первые действительно гигантские киты — базилозавриды — жили в позднем эоцене, приблизительно 41–35 млн лет назад. Их ископаемые остатки в основном происходят с востока США и из Египта, но, скорее всего, эти животные были распространены по всему свету [11]. Известно около 15 родов этих археоцетов. Представители подсемейства базилозаврин были огромны: их змеевидное тело массой до 6 т достигало в длину 15–20 м. У них имелся хвостовой плавник, но был ли он их основным органом движения — неизвестно. Как и для прочих древних китов, для базилозаврин были характерны зазубренные коренные зубы и конические предкоренные. Дорудонтины внешне походили на дельфинов (хотя имели заметную шею), при весе в 1,5 т достигали в длину до 6 м. Все базилозавриды имели вполне оформленные задние конечности с подвижным коленным суставом и несколькими пальцами. Однако эти конечности были совсем маленькими и явно не функционировали как органы движения. Возможно, самцы использовали их при спаривании для захватывания самок, как делают своими рудиментарными задними конечностями удавы. Несмотря на внешнее сходство с современными китообразными, базилозавриды не были способны к ультразвуковой эхолокации и акустической коммуникации. Относительно маленький мозг указывает на отсутствие у них сложного социального поведения, характерного для современных китов и дельфинов. В то же время явно выраженная асимметрия черепа базилозаврид была частью комплекса приспособлений, связанного с развитием у них направленного слуха для различения высокочастотных звуков, которые производили рыбы.

Самый крупный археоцет (и самое крупное млекопитающее своего времени) — это базилозавр (Basilosaurus cetoides). Он был описан еще в 1839 г. из Алабамы (США). Другие виды найдены в Египте и Пакистане. Строение позвоночника базилозавра позволяет предполагать, что при плавании он мог змеевидно извиваться. Скорее всего, базилозавр не был способен к длительному плаванию и глубокому нырянию. Не мог и выходить на сушу. Вероятно, он охотился на крупную добычу (например, акул, а также дорудонтин) у водной поверхности недалеко от побережья. В 2015 г. в Египте нашли полный скелет 18-метрового базилозавра с остатками другого кита внутри.

Слепок черепа Basilosaurus cetoides, вид снизу. Экспонат Палеонтологического музея имени Ю. А. Орлова, Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН. Фото А. А. Ермакова

Между зубом и усом

У современных китов задние конечности рудиментарны — они скрыты внутри тела и служат для крепления мышц половых органов и лишь поэтому не исчезли полностью. Иногда рождаются киты с атавистическими миниатюрными задними конечностями. Вместо ноздрей современные киты имеют дыхало специфичного строения, смещенное на макушку. Строение ушной системы обеспечивает способность к акустической коммуникации. Современные группы китообразных — зубатые (Odontoceti) и усатые (Mysticeti) киты — появилсь в позднем эоцене, около 40 млн лет назад. К раннему олигоцену они стали обычны, а в позднем олигоцене (27–23 млн лет назад) дали мощную вспышку разнообразия, которая привела к возникновению большинства современных семейств. Резкое увеличение головного мозга у зубатых китов отмечается дважды: первоначально у самых ранних форм 40 млн лет назад и затем у дельфинов 15 млн лет назад [12].

Подотряд зубатых китов включает дельфинов, нарвалов, морских свиней и кашалотов. Большинство из них живут в океане (хотя есть речные дельфины), известны прибрежные и океанические виды, полярные и тропические. Все они активные хищники, добывают рыбу и кальмаров или, как косатки, охотятся на других китообразных, а также на пингвинов и ластоногих. В отличие от современных усатых китов, зубатые имеют зубы и способны к эхолокации. Каждое из современных семейств подотряда обладает собственной специализацией. Не менее разнообразны были и вымершие группы.

Современные усатые киты утратили зубы, но зато приобрели китовый ус, служащий им для фильтрации больших объемов мелкой добычи. Среди усатых китов — крупнейшее создание мира животных за всю его историю — синий кит.

Некоторые необычные представители как зубатых, так и усатых китов, в прошлом населявшие моря нашей планеты, заслуживают более близкого знакомства.

Мечерылые, акулозубые, моржеголовые...

Самые ранние черепные признаки, связанные с обладанием эхолокацией, обнаружены у олигоценового зубатого кита котилокары (Cotylocara macei) из вымершего семейства ксенорофид, который жил у побережья Южной Каролины (США) 28 млн лет назад [13]. Для позднего олигоцена и миоцена характерно высокое разнообразие архаичных групп зубатых китов, имевших пильчатые зубы, скорее похожие на археоцетовые, чем на более простые конические одонтоцетовые. У эвринодельфиса (Eurhinodelphis) из семейства эвринодельфинид беззубый конец верхней челюсти превратился в длинный отросток, служивший смертоносным оружием, как у меч-рыбы. Этот «мечерылый дельфин» был небольшим (около 2 м), но родственный ему макродельфин (Macrodelphinus kelloggi) достигал размеров косатки (6–8 м). Представители рода сквалодонов (Squalodon) из семейства акулозубых дельфинов (Squalodontidae) имели длинные узкие челюсти. Многочисленные виды семейства кентриодонтид (около 20 родов) внешним видом весьма напоминали современных дельфинов (Delphinidae), появившихся около 15 млн лет назад.

Реконструкция внешнего вида сквалодона. Рисунок И. С. Сергеенковой

Симоцет (Simocetus rayi) из верхнего олигоцена Орегона (США), выделенный в самостоятельное семейство симоцетид, получил прозвание «курносый дельфин». Его короткие челюсти были заметно загнуты вниз, а редко расположенные зубы служили скорее для просеивания пищи, чем для ее разрывания. Вероятно, симоцет добывал донных беспозвоночных, процеживая осадок [14].

У двухметровой морской свиньи семиростра (Semirostrum ceruttii), жившей 3 млн лет назад у берегов южной Калифорнии (США), нижняя челюсть была вдвое длиннее верхней. Эта часть челюсти формировала покрытый кожей выступ-подбородок, который использовался как специальный чувствительный орган для поиска пищи «на ощупь» в мутной воде у самого дна [15].

История группы речных дельфинов (Platanistoidea) прослеживается с позднего олигоцена, когда ее представители еще обитали в морских бассейнах. При этом оказывается, что они вовсе не близкородственны друг другу. Слепой гангский дельфин (Platanista) принадлежит линии архаичных зубатых китов, родственной сквалодонтидам, тогда как другие — амазонский (Inia), лаплатский (Pontoporia) и озерный (Lipotes) — скорее всего, происходят от различных вымерших групп [16].

Самый необычный облик среди вымерших зубатых китов имел одобеноцетопс из плиоцена Перу (возраст 4–3 млн лет назад), названный так за внешнее сходство с современным моржом (Odobenocetops можно перевести как ‘моржеголовый кит’). Это небольшой дельфин, выделенный в собственное семейство одобеноцетопсид, родственник нарвалов и морских свиней. В противоположность большинству дельфинов, у одобеноцетопса не было удлиненного рыла, ноздри сместились вперед, а глаза — к передне-верхней стороне черепа, обеспечивая бинокулярное зрение. В верхней челюсти имелись два бивня, у самок — очень маленькие, а у самцов разные — левый почти как у самок (длина 5 см), а правый длинный, копьевидный, выступал наружу больше чем на 1 м (при том, что тело животного было чуть более 2 м). При плавании голова животного опускалась вниз, а бивень располагался почти параллельно телу и своим концом был направлен назад. Предполагается, что, подобно моржу, одобеноцетопс питался донными беспозвоночными, собирая их большой мясистой верхней губой с чувствительными вибриссами. Бивни, скорее всего, не использовались для добывания пищи, а служили самцам брачным оружием [17].

Реконструкция внешнего вида одобеноцетопса. Рисунок И. С. Сергеенковой

Кашалоты-убийцы и сам Левиафан

В раннем миоцене, около 20 млн лет назад, появились кашалоты (Physeteroidea). Ныне это специализированные охотники на кальмаров. Однако некоторые неогеновые кашалоты были китами-убийцами своего времени, занимая экологическую нишу косаток до их появления около 3 млн лет назад. Наименование «кашалота-убийцы» в научной литературе получил зигофизетер (Zygophyseter varolai) из позднего миоцена Италии, возрастом 10–7 млн лет назад [18]. Этот кит был длиной 6–7 м, с мощным черепом и многочисленными большими зубами в верхней и нижней челюстях. Грозными хищниками были и другие кашалоты-убийцы: семиметровый бригмофизетер (Brygmophyseter shigensis) из Японии (возраст 15–14 млн лет назад) и представители рода акрофизетеров (Acrophyseter) из Перу (9–6 млн лет), достигавшие в длину лишь 4 м, но также занимавшие нишу активных морских охотников [19].

Остатки намного более крупного морского хищника были также обнаружены в Перу, их возраст 10–9 млн лет назад [19, 20]. В длину гигантский кашалот-убийца достигал 18 м, а весил он около 40 т (примерно как самцы современного кашалота). Длина его черепа около 3 м, а зубы имеют диаметр около 12 см и длину до 36 см. Пожалуй, это самые крупные зубы в животном мире, не считая гипертрофированных клыков и бивней. Колосс получил название «мелвиллов левиафан» (Livyatan melvillei), в честь библейского чудовища Левиафана и американского писателя Германа Мелвилла, автора романа «Моби Дик, или Белый кит». Можно предполагать, что появление таких крупных хищников было связано с развитием гигантизма среди их потенциальных жертв — усатых китов.

Киты-леопарды и беззубые великаны

Усатые киты произошли от археоцетов, по-видимому, в высоких широтах. Известны олигоценовые группы, которые имели широко расставленные зубы, а в строении черепа совмещали черты, свойственные археоцетам и усатым китам. Очень необычен зубастый янджуцет (Janjucetus hunderi) из позднего олигоцена Австралии, длиной около 3,5 м, имевший исключительно большие глаза и укороченную морду. Предполагается, что он был активным хищником, охотившимся на крупную рыбу, включая акул, и экологически напоминал морского леопарда — современного хищного тюленя [21]. Янджуцет относится к семейству маммалодонтид. Другие представители этой вымершей группы, маммалодоны (Mammalodon) из олигоцена Австралии и Новой Зеландии, имели редко посаженные зубы. Вероятно, они питались донными беспозвоночными, процеживая ил [22]. Их открытие подтвердило догадку Чарлза Дарвина, который предположил в «Происхождении видов», что фильтрующие усатые киты произошли именно от таких форм — Дарвин называл их «просеивателями».

Реконструкция внешнего вида янджуцета. Рисунок И. С. Сергеенковой

В середине олигоцена, около 30 млн лет назад, появились фильтрующие усатые киты. У представителей вымершего семейства эомистицетид (Eomysticetus, Waharoa и др.), сравнительно некрупных (до 8 м) китов стройного сложения, китовый ус занимал только заднюю часть неба, на переднем конце челюсти имелось несколько зубов, а дыхало располагалось на значительном расстоянии спереди от глаз. Древнейшие находки гладких китов (Balaenidae) имеют возраст 23 млн лет. Полосатиковые (Balaenopteridae), к которым относится гигантский синий кит, появились в Северной Атлантике около 12 млн лет назад. Судя по ископаемым остаткам, современному синему киту по размерам не уступали некоторые киты-полосатики плиоцена и плейстоцена, например Balaenoptera sibbaldina из раннего плиоцена Бельгии [23]. Однако самыми широко распространенными усатыми китами неогена были цетотерии (Cetotheriidae) — очень разнообразная (более 50 видов и около 20 родов) группа сравнительно небольших форм (около 3–4 м) без признаков специализации современных семейств. Судя по всему, в основном на них и охотились кашалоты-убийцы, а также гигантские акулы мегалодоны. Остатки цетотериев известны из Европы, Северной и Южной Америки, Японии, Австралии и Новой Зеландии.

Реконструкция внешнего вида цетотерия. Рисунок И. С. Сергеенковой

***

Итак, появившись почти 55 млн лет назад в прибрежных водах Индо-Пакистанской области, китообразные постепенно освоили Мировой океан, породив огромное множество форм весьма разнообразного облика и величины.

Благодаря палеонтологическим открытиям последнего времени китообразные стали одной из немногих групп млекопитающих с хорошо реконструированной эволюционной историей. Очень важно, что палеонтологические данные хорошо согласуются с молекулярно-генетическими*, дополняя друг друга и независимо фиксируя последовательность и время возникновения соответствующих ключевых анатомических, физиологических и биохимических адаптаций и магистральных эволюционных событий при переходе от наземных форм к полуводным, от полуводных к прибрежно-морским и от прибрежно-морских — к океаническим. Несомненно, новые исследования ископаемых и современных видов в ближайшее время существенно дополнят и детализируют складывающуюся картину.

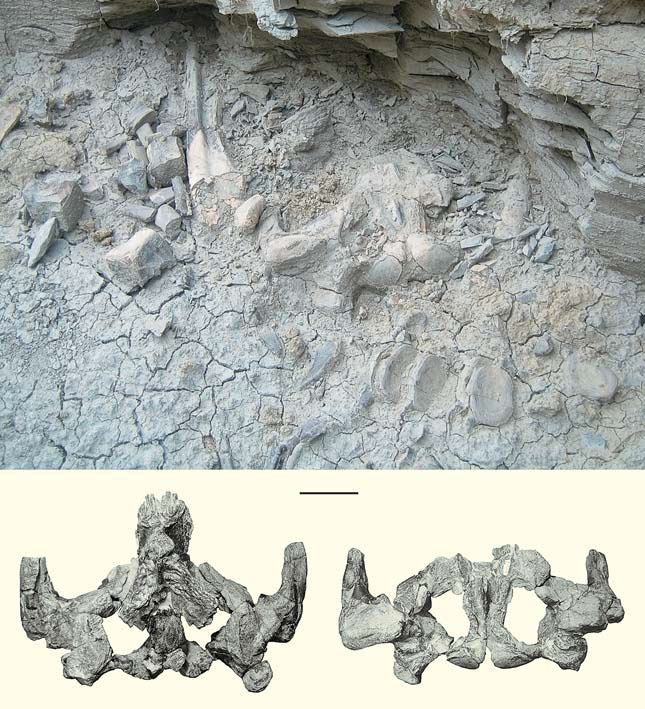

Скелет Vampalus sayasanicus. Вверху — процесс раскопок (видны части черепа, нижней челюсти, позвонки), внизу — фрагмент черепа: вид сверху (слева) и снизу. Длина масштабной линейки 10 см. Фото Х. А. Абдулмежидова (верхнее) и К. К. Тарасенко (нижние)

Ископаемая летопись китообразных постоянно пополняется яркими находками, сулящими дальнейшие открытия. В России остатки вымерших китов встречаются довольно редко, в основном в отложениях миоцена (Ставрополье, Дагестан, Таманский п-ов, Сахалин). В Ростовской обл. обнаружены фрагментарные остатки среднеэоценовых археоцетов [24]. На Северном Кавказе находят цетотериев. Недавно оттуда были описаны несколько новых родов этих китов. Важную находку передал в Палеонтологический институт имени А. А. Борисяка РАН житель Чеченской республики Х. А. Абдулмежидов, раскопавший в Ножай-Юртовском р-не почти полный скелет кита. Этот новый кит из группы цетотериев получил название «вампал» (Vampalus sayasanicus), по имени великана из чеченской мифологии [25].

Литература

1. Grauer D., Higgins D. Molecular evidence for the inclusion of cetaceans within the order Artiodactyla // Molecular Biology and Evolution. 1994; 11(3): 357–364.

2. Thewissen J. G. M., Williams E. M., Roe L. J., Hussain S. T. Skeletons of terrestrial cetaceans and the relationship of whales to artiodactyls // Nature. 2001; 413: 277–281.

3. Thewissen J. G. M., Copper L. N., Clementz M. T. et al. Whales originated from aquatic artiodactyls in the Eocene epoch of India // Nature. 2007; 450(7173): 1190–1194.

4. Spoor F., Bajpai S., Hussain S. T. et al. Vestibular evidence for the evolution of aquatic behaviour in early cetaceans // Nature. 2002; 417(6885): 163–166.

5. Williams E. M. Synopsis of the earliest cetaceans: Pakicetidae, Ambulocetidae, Remingtonocetidae, and Protocetidae // The emergence of whales. Evolutionary patterns in the origin of Cetacea. N.Y., 1998: 1–28.

6. Thewissen J. G. M., Bajpai S. New skeletal material of Andrewsiphius and Kutchicetus, two Eocene cetaceans from India // Journal of Paleontology. 2009; 83(3): 635–663.

7. Bebej R. M., Zalmout I. S., Abed El-Aziz A. A. et al. First remingtonocetid archaeocete (Mammalia, Cetacea) from the middle Eocene of Egypt with implications for biogeography and locomotion in early cetacean evolution // Journal of Paleontology. 2016; 89(5): 882–893.

8. Bajpai S., Thewissen J. G. M., Sahni A. The origin and early evolution of whales: macroevolution documented on the Indian Subcontinent // Journal of Biosciences. 2009; 34(5): 673–686.

9. Gingerich P. D., Zalmout I. S., Ul-Haq M., Bhatti M. A. Makaracetus bidens, a new protocetid archaeocete (Mammalia, Cetacea) from the Early Middle Eocene of Balochistan (Pakistan) // Contributions from the Museum of Paleontology, University of Michigan. 2005; 31(9): 197–210.

10. Gingerich P. D., Ul-Haq M., Koenigswald W. von et al. New protocetid whale from the Middle Eocene of Pakistan: birth on land, precocial development, and sexual dimorphism // PLoS One. 2009; 4(2): e4366: 1–20.

11. Thewissen J. G. M., Williams E. M. The early radiation of Cetacea (Mammalia): evolutionary pattern and developmental correlation // Annual Review of Ecology and Systematics. 2002; 33: 73–90.

12. Marino L., McShea D. W., Uhen M. D. Origin and evolution of large brains in toothed whales // Anatomical Record. Pt A. 2004; 281A: 1247–1255.

13. Geisler J. H., Colbert M. W., Carew J. L. A new fossil species supports an early origin for toothed whale echolocation // Nature. 2014; 508(7496): 383–386.

14. Fordyce R. E. Simocetus rayi (Odontoceti: Simocetidae) (new species, new genus, new family), a bizarre archaic Oligocene dolphin from the eastern North Pacific // Smithsonian Contributions to Paleobiology. 2002; 93: 185–222.

15. Racicot R. A., Deméré T. A., Beatty B. L., Boessenecker R. W. Unique feeding morphology in a new prognathous extinct porpoise from the Pliocene of California // Current Biology. 2014; 24(7): 774–779.

16. Hamilton H., Caballero S., Collins A. G., Brownell R. L. Evolution of river dolphins // Proceedings of the Royal Society of London. Ser. B. 2001; 268: 549–556.

17. Muizon C. de. Walrus-like feeding adaptation in a new cetacean from the Pliocene of Peru // Nature. 1993; 365(6448): 745–748.

18. Bianucci G., Landini W. Killer sperm whale: a new basal physeteroid (Mammalia, Cetacea) from the Late Miocene of Italy // Zoological Journal of the Linnean Society. 2006; 148: 103–131.

19. Lambert O., Bianucci G., Muizon C. de. Macroraptorial sperm whales (Cetacea, Odontoceti, Physeteroidea) from the Miocene of Peru // Zoological Journal of the Linnean Society. 2017; 179: 404–474.

20. Lambert O., Bianucci G., Post K. et al. The giant bite of a new raptorial sperm whale from the Miocene epoch of Peru // Nature. 2010; 466(7302): 105–108.

21. Fitzgerald E. M. G. A bizarre new toothed mysticete (Cetacea) from Australia and the early evolution of baleen whales // Proceedings of the Royal Society of London. Ser. B. 2006. 273(1604): 2955–2963.

22. Fordyce R. E., Marx F. G. Mysticetes baring their teeth: a new fossil whale, Mammalodon hakataramea, from the Southwest Pacific // Memoirs of Museum Victoria. 2016; 74: 107–116.

23. Deméré T. A., Berta A., McGowen M. R. The taxonomic and evolutionary history of fossil and modern balaenopteroid mysticetes // Journal of Mammalian Evolution. 2005; 12(1/2): 99–143.

24. Тесаков А. С., Александрова Г. Н., Тарасенко К. К. и др. Палинологическая характеристика палеогеновых отложений и находка древнего кита на юго-западном побережье Цимлянского водохранилища (Ростовская область) // Бюллетень Региональной межведомственной стратиграфической комиссии по центру и югу Русской платформы. Вып. 5. М., 2012: 138–143.

25. Тарасенко К. К., Лопатин А. В. Новые роды усатых китов (Cetacea, Mammalia) из миоцена Северного Кавказа и Предкавказья. 2: Vampalus gen. nov. (средний — поздний миоцен, Чечня и Краснодарский край) // Палеонтол. журн. 2012; 6: 72–81.

* См. подробный обзор: Гельфанд М. С. Молекулярная эволюция: как киты уходили под воду // Природа. 2016. № 10. С. 39–50.

Схема эволюции китообразных. Схема А. В. Лопатина, рисунки животных К. К. Тарасенко