Удочка помогла исправить ошибку в истории ихтиозавров

Жившие в юрском периоде небольшие ихтиозавры нанноптеригии более ста лет считались редкими животными. Однако переизучение типового скелета, выполненное с помощью рыболовной удочки, показало, что при его описании были допущены ошибки и что к роду нанноптеригиев относятся многие найденные ихтиозавры. По-видимому, в юрском периоде нанноптеригии были самыми обычными представителями фауны. Они населяли обширную территорию, соответствующую современным Западной Европе и России, и даже заплывали в более высокие и холодные приполярные широты.

Вторая половина юрского периода отметилась масштабным наступлением моря на сушу: уровень моря поднялся более чем на сто метров, под водой оказалась огромная территория. В образовавшихся мелководных морях обитало множество ихтиозавров, в том числе из семейства офтальмозаврид (Ophthalmosauridae). Типовой род этого семейства — офтальмозавр (Ophthalmosaurus) — давно и хорошо изучен благодаря сотням скелетов из Британии. Другие ихтиозавры из этого семейства исследованы гораздо хуже и до недавнего времени считались редкими элементами юрской фауны. Получалась неестественная, перекошенная картина: в морях было много офтальмозавров и практически никаких других офтальмозаврид.

В числе редких числился нанноптеригий (Nannopterygius). Его единственный скелет выкопали в Британии и описали еще в 1871 году. Затем остатки животного поместили в Музей естественной истории в Лондоне, намертво закрепив их на стене в застекленной витрине на высоте пяти метров.

Спустить образец вниз довольно трудно, и уже сто лет он фактически недоступен для исследования, хотя мельком его может увидеть кто угодно. Нельзя ни промерить кости, ни рассмотреть мелкие детали строения. Изучавшие ихтиозавров палеонтологи игнорировали нанноптеригия, ссылаясь на то, что скелет нельзя осмотреть. Из-за этого он редко учитывался в публикациях. Как оказалось, зря.

Несколько лет назад палеонтолог Николай Зверьков занялся систематикой русских ихтиозавров. Он предположил, что некоторые остатки из Поволжья, возможно, принадлежали нанноптеригиям. Но это нужно было проверить.

В администрации лондонского музея сказали, что исследовать нанноптеригия можно, но длинной лестницы у них нет. Они предложили взять в аренду какую-нибудь большую стремянку или придумать другой способ добраться до витрины. Ситуация напоминала компьютерную игру-головоломку. Например, Зверьков с коллегой обсуждали экстравагантный вариант с квадрокоптером, который летал бы рядом с нанноптеригием и делал фотографии. Но от этой идеи пришлось отказаться — вокруг слишком много стеклянных витрин. Остановились на более простом и реалистичном варианте — поднять фотокамеру вверх на длинной палке.

Зверьков купил в московском туристическом магазине сразу две удочки (на всякий случай), длинный провод для USB-кабеля, упаковал всё это вместе со штативом в два тубуса и отправился в Лондон. Была опасность, что тубусы с проводами и удочками не возьмут в самолет, поэтому Зверьков заранее нарисовал схему, как конструкция выглядит в собранном виде и зачем она нужна. Впрочем, никаких вопросов ни у кого не возникло.

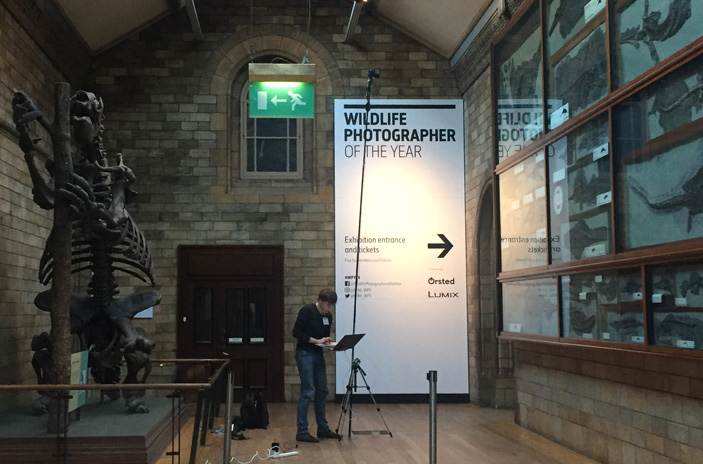

Музей разрешил провести съемку утром до открытия залов. Дело в том, что музей работает бесплатно, и уже в десять утра там толпы людей, приходящих погулять, словно в парк. Палеонтолог с камерой на удочке наверняка бы привлек внимание любопытствующих посетителей, что причинило бы ненужные хлопоты администрации. Поэтому Зверьков пришел в музей к 8 часам утра, прикрепил к удилищу камеру и начал в разных ракурсах фотографировать нанноптеригия (рис. 2).

Рис. 2. Николай Зверьков фотографирует скелет нанноптеригия в Лондонском музее. Слева — скелет вымершего гигантского ленивца мегатерия. Автор фото — Зоя Худжес

Всего было сделано 134 фотографии. Под конец работы съемке стали мешать сотрудники музея, идущие на работу: от их шагов удочка раскачивалась и объектив стучал по витрине. Последние фотографии Зверькову пришлось делать в режиме съемки движущихся объектов, будто он фотографировал не кости, а энергичных животных, вроде кошки или собаки.

По закону жанра в конце работы к Зверькову подошел служащий, с интересом взглянул на удочку и сказал: «Надо было меня попросить, я бы на стремянке поднялся, протер стекло, чтобы было лучше фотографировать». Кроме того, оказалось, что одна исследовательница уже снимала на этой стене ихтиозавров с помощью селфи-палки, причем она лазерными указками выставляла масштабные отрезки. Но никаких результатов не опубликовала.

Забирать удочки обратно в Москву Зверьков не стал — оставил в музее и попросил хранить: вдруг еще пригодятся?

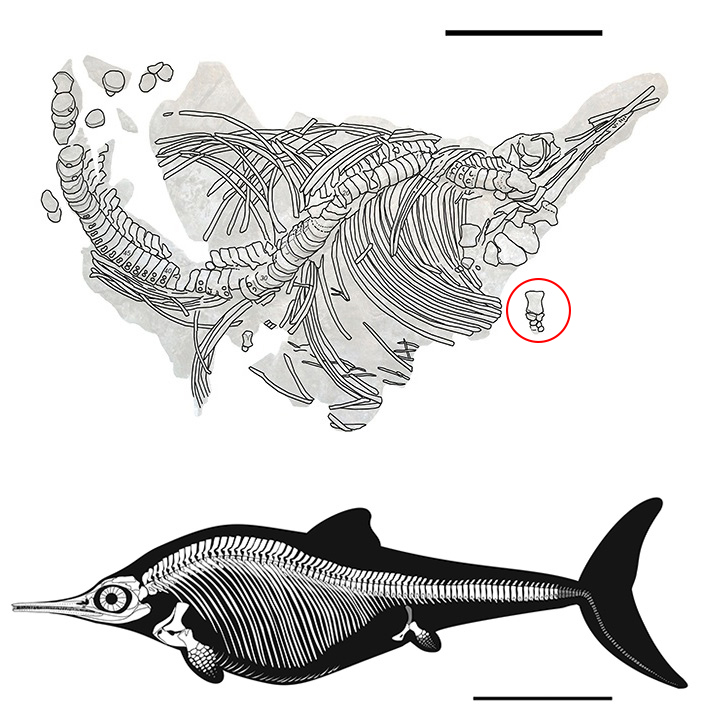

Сведения, полученные столь нетривиальным способом, позволили скорректировать информацию о голотипе нанноптеригия. В том числе обнаружилась курьезная ошибка. Название «нанноптеригий» образовано от греческих слов νάν(ν)ος (карлик, очень маленький) и πτέρυγα (крыло, в данном случае — плавник): «крошечный плавник». Название придумал немецкий палеонтолог Фридрих фон Хюне, который изучал скелет по иллюстрации и вживую не видел. Теперь выяснилось, что художник зачем-то уменьшил кости конечностей, и они получились совсем крохотными (возможно, это был художественный прием). У скелета нанноптеригия конечности сохранились не полностью — фаланги отсутствуют. Это может создать впечатление, что его конечности короткие, но на деле ласты были вполне соразмерными остальному телу.

От других ихтиозавров второй половины юрского периода нанноптеригии отличались небольшими размерами: это самые маленькие ихтиозавры — их длина в среднем составляла полтора-два метра, что в два раза меньше, чем у других родов этого отряда. Кости, в том числе и челюсти, у нанноптеригиев утонченные. При этом выросты для крепления челюстной мускулатуры развиты очень сильно. Вероятно, это связано с перестройкой челюстного аппарата из-за уменьшения размеров. Зубы у них тоже необычные — со вздутыми корнями и узкими игловидными коронками практически без ребер. Диаметр коронки почти вдвое меньше корня. Очевидно, животные питались мелкой скользкой и мягкотелой пищей, например, белемнитами и другими внутрираковинными моллюсками.

Рис. 3. Прорисовка голотипа нанноптеригия и его реконструкция. Остатки плавника выделены кружочком. Длина масштабных отрезков — 50 см. Иллюстрации Н. Зверькова

Благодаря новым фотографиям удалось детально сравнить нанноптеригия с другими остатками ихтиозавров. Оказалось, что к роду нанноптеригиев относится множество давно известных форм, которых ранее по традиции записывали в род Ophthalmosaurus. Несколько экземпляров нанноптеригиев нашлись в музеях Британии: в Музее естественной истории Оксфордского университета (Oxford University Museum of Natural History), Музее наук о Земле им. А. Седжвика Кембриджского университета (Sedgwick Museum of Earth Sciences) и в коллекции Этчеса в Музее юрской морской жизни в Киммеридже (The Etches Collection). К нанноптеригиям принадлежали и два вида ихтиозавра из Поволжья, с которых началась вся история. Они признаны валидными, теперь их официальные названия Nannopterygius saveljeviensis и Nannopterygius yasykovi.

Остатки нанноптеригиев нашлись даже в Арктике, причем в отложениях не юрского, а начала мелового периода (145–140 млн лет назад). Это неполный скелет со Шпицбергена и несколько костей с Земли Франца-Иосифа. Они описаны как новый вид Nannopterygius borealis. Похоже, это были последние представители рода нанноптеригиев. Они, подобно многим другим морским рептилиям, были вытеснены в высокие широты более продвинутыми конкурентами.

В результате переизучения голотипа и сравнения его с другими находками удалось показать, что нанноптеригии, которые сто лет считались одними из самых редких ихтиозавров, были обычными и широко распространенными рептилиями юрского периода. Благодаря этому нанноптеригии стали очередным подтверждением гипотезы, что многие роды ихтиозавров были распространены по планете так же широко, как современные китообразные.

Источник: Nikolay G. Zverkov, Megan L. Jacobs. Revision of Nannopterygius (Ichthyosauria: Ophthalmosauridae): reappraisal of the ‘inaccessible’ holotype resolves a taxonomic tangle and reveals an obscure ophthalmosaurid lineage with a wide distribution // Zoological Journal of the Linnean Society. 2020. DOI: 10.1093/zoolinnean/zlaa028.

Антон Нелихов

-

Антон, спасибо за интересный рассказ. Вы продолжаете антологию энтузиастов, изложенную в вашей книге "Когда Волга была морем". Действительно, энтузиасты, подвижники зачастую решают многое. Простыми средствами, главное из которых - их энтузиазм, интерес к области. Замечательная история, "открытие может сделать каждый", перефразируя одного героя. Но каждые проходят мимо, а энтузиасты закупают удочки и едут в другую страну, чтобы встретиться с объектом. Слава Зверькову, спасибо вам за рассказ, и, конечно, благодарность за всегда великолепные, точные, и легко узнаваемые по стилю картинки Андрея Атучина. Спасибо за ваш долгий плодотворный творческий союз с ним.)

Но при этом Андрей нигде явственно не изобразил хвостовой плавник нанноптеригия в плане. Только скромные и малоинформативные изображения передней кромки. Не хочет фантазировать? Аккуратно не показывает то, о чем недостаточно данных?-

Спасибо )) Вот что ответил Атучин: "Это не специально, хотя я иногда прячу то, что спорно. Когда мы с Колей Зверьковым обсуждали эскиз, то решили, что надо показать ихтиозавра фронтально, чтобы были видны грудь и необычно близко посаженные плавники. Потом я изогнул самих ихтиозавров, чтобы придать динамики, вписал в золотую спираль. В таком положении у них хвосты видны только так".

-

Спасибо! Надо бы нарисовать четвёртого, с плавником в плане.) Или развернуть одного для демонстрации хвоста. Каким образом установлена его форма? На иллюстрации Н. Зверькова он симметричен. Но, например, у многих акул с подобным строением скелета, только с позвоночником, уходящим в верх хвоста - крайне непропорциональная верхняя часть, а нижняя короткая. Например, акула-лисица. Да и серая акула тоже. И тигровая. "Силовая" часть хвостового плавника, подкреплённая уходящим туда позвоночником, более мощная. Она может создавать большее гидродинамическое усилие. Интересно, почему на рисунке верхняя и нижняя лопасти плавника одинаковы. Они должны иметь разную жёсткость, разную гидродинамическую эффективность и, как следствие, разные размеры.

И спинной плавник - каким образом установлены его существование, положение и форма? На рисунке не отмечено никаких костных выступов, образующих его. Этот плавник известен по отпечаткам?-

Николай, все восстановлено по аналогии. К этой нехитрой мысли Н. Зверьков счел нужным добавить: "Можно сказать что у всех известных по отпечаткам юрских ихтиозавров плавник спинной есть и расположен примерно по середине, чуть сдвинутый в сторону хвоста. Хвостовой у всех находок симметричный. другие варианты предполагают только для триасовых форм".

-

Понятно. Аналогии вещь достаточно правомерная, и предполагать радикальные отличия от преобладающих наблюдаемых форм нужны основания. Интересно, насколько оказалась важна и универсальна функция спинного плавника, раз он в одной и той же форме и месторасположении конвергентно возникает у всех крупных специализированных к скоростному обтеканию форм с большой хвостовой лопастью - и пресмыкающихся, и рыб, и китообразных. Причём если у акул и ихтиозавров хвостовой плавник вертикален, и понятна роль спинного плавника как киля, позволяющего реализовать гребные движения хвоста - то у китообразных с их горизонтальным хвостовым плавником и вертикальной плоскостью его движений точно такой же вертикальный спинной плавник, на том же месте, но уже не участвующий в гребном процессе.

Получается, его роль более универсальна, чем просто киль для гребных движений «вертикалов»-хвостообладателей. Как вы думаете, можно ли сформулировать, в чем она заключается? Или, может, такая формулировка уже есть? Можно отметить, что такой спинной плавник присущ преимущественно скоростным формам - у ламантинов и дюгоней его нет. Зато у косаток и акул он практически одинаков. -

А формы с гребными ластами спинного плавника не имеют. Ни плезиозавры с плиозаврами, ни мозазавры, ни морские черепахи.

Интересно понять роль спинного плавника у китообразных. Зачем он косаткам и дельфинам?

Его гидродинамическая роль у животных с горизонтальными лопастями гребного хвоста как-то неочевидна (мне, по крайней мере). Но она все же вероятнее всего гидродинамическая, раз возникла у похожих форм тела и у акул, и у дельфинов. И ихтиозавры имеют такое же строение тела и гидродинамические очертания - и у них такой же спинной плавник на этом же месте.-

-

-

Животное же не бревно или атомная подводная лодка. Оно активно двигается, гребет плавниками, лапами и требует стабилизации при движении. Иначе добычу не ухватишь.

Спинной плавник расположен поближе к центру тела, оснащен мощной мускулатурой. Это опора для стабилизации крена тела.-

А зачем животному устранять крен? На съёмках вроде акулы и дельфины коренятся как хотят. И ухватывают добычу из любых положений. В том-то и дело, что они не подводные лодки.

Не оспариваю про крен, спасибо за мнение, просто хочу понять.

Палеонтологи очень любят изображать всяких плиозавтров именно в крене. Посмотрите хотя бы книгу автора статьи "Когда Волга была морем". Даже на обложке ящер показан с изрядным креном.

И те, кто имеет большой спинной плавник, лапами не гребут. У них главное весло - хвостовой плавник, не создающий крена.

Для вертикальной хвостовой лопасти понятно, спинной плавник стабилизатор. А для китообразных вообще непонятно (мне), зачем он.-

Для синего кита не нужен. Он гребет планктон не спеша. А вот вертким касаткам и дельфинам нужен для поимки добычи. В воде турбулентности от своего движения, течения, влияние соседа и т.п. Он как опора для избежания провертывания - крена.

-

Может, и для парирования крена. Но непонятно, чем крен мешает этим животным И для этого акулам достаточно куда более длинных и площадных (суммарно) грудных плавников, гораздо более подвижных. Дельфинам не знаю. Честно говоря, непонятно, чем крен плох при атаке на добычу. Акулы рвут ее из любых положений. И снизу, и сверху, и переворачиваясь брюхом, как угодно. Им крен не помеха.

Мне кажется вероятнее, что спинной плавник - это киль, позволяющий менять направление движения. И у китообразных он необходим для более эффективного поворота вправо-влево, при боковом изгибе плоскости вертикальных махов хвостового плавника. Являясь в такие моменты килем, хвостовой плавник направляет тело в новом направлении. Создавая новый вектор скорости взамен старого.-

Киль никогда не помогает менять направление движения. Он сохраняет его.

Грудные плавники стабилизируют тонгаж в большей мере. Они расположены почти горизонтально и лишь помогают спинному плавнику.

Отрезанные, пардон, гурманами китайцами плавники у акул с последующим их отпусканием живьем (ужасное зрелище) показывают функции плавников.-

Если дельфин изогнул работающий хвост вбок и развернул корпус, спинной плавник застабилизирует новое направление, выполнив роль киля.

Насчёт грудных плавников - управление по тангажу и крену у них одинаково, отличаясь лишь одним: управление по тангажу выполняется одинаковым поворотом плавника вокруг его оси, а по крену разнонаправленным. Гидродинамически это одна и та же ситуация поворота плавника вокруг его оси. Если акулы поворачивают грудные плавники в одном направлении, то могут повернуть и в разнонаправленном. Собственно, как раз так они креном и управляют. Грудными плавниками, а не спинным. Спинной плавник не имеет поворотных мышц? Хотя точно не знаю. А грудные имеют. Иначе никакого управления по тангажу-

-

Нет, не факт что виднее. И я не говорю, что вы неправы. Просто у меня как-то не укладывается ясно, зачем нужен этот плавник. В средствах информации всё противоречиво, только ряд умозрительных гипотез.

-

Развели демагогию...

- Maia et al., 2017

https://jeb.biologists.org/content/jexbio/220/21/3967.full.pdf

На пример, у акул:

1) Спинной плавник (передний спинной плавник) "благодаря расположению вблизи центра масс"..."действует как стабилизатор, сопротивляясь крутящим моментам тела, возникающим при движении хвостового плавника".

2) У некоторых видов акул спинной плавник, как и хвостовой, создает тягу.

- Han et al., 2020

http://libgen.is/scimag/?q=10.1063%2F1.5129274

Лень переводить дословно, но в общих чертах:

1) Наличие спинного плавника уменьшает лобовое сопротивление тела ослабляя взаимодействие между завихрениями воды левой и правой сторон тела.

2) Завихрения создаваемые спинным плавником усиливают тягу создаваемую хвостовым плавником.-

Спинной плавник..."действует как стабилизатор

А я что говорил?Наличие спинного плавника уменьшает лобовое сопротивление тела

Спинной плавник увеличивает поперечное сечение и увеличивает сопротивление. Но за счет стабилизации улучшает гидродинамику, но опосредовано и очень в сложном отношении.Завихрения создаваемые спинным плавником усиливают тягу

Чушь собачья. Завихрения = потери. Не могут они усиливать тягу. Господин Han соригинальничал.-

Претензии адресуйте к авторам цитируемой статьи (смотрите по ссылке).

В оригинале звучит так:

1) In addition, it is found that the presence of the dorsal and anal fins greatly reduces drag on the fish body by preventing the posterior body vortices from crossing the body midline and debilitating interactions between the left- and right-stroke posterior body vortices.

2) The results showed that, due to the collision between the posterior body vortices (PBVs) and caudal fin leading edge vortices (LEVs), the latter is strengthened. As a result, the thrust and efficiency of the caudal fin are improved simultaneously, by 25.6% and 29.2%, respectively. Increases in the dorsal/anal fin area result in stronger caudal fin LEVs, and thus further caudal fin performance enhancement. -

Почитайте про аэродинамику современных самолетов, например про работу концевых элементов крыла - они увеличивают поперечное сечение, но уменьшают сопротивлепие, изолируя вихри. Дельфины быстрее рассчетного движутся из-за мягкой кожи, собирающейся волнами и ламинаризующей обтекание. Тяга скоростных хвостов увеличивается за счет опоры на вихри. Вообще, переходы ламнарное-турбулентное движение принципиально важны в биомеханике.

-

Законцовки лишь слегка увеличивают лобовое сопротивление, а вот вихри подавляют весьма эффективно.

Ещё раз. Создание вихрей не работает на тягу - сколько массы отброшено в вихре назад, столько же и вперед. Импульс не создается. Энергия впустую тратится на создание вихрей.

Опора на вихри - это что за словоизобретение такое?

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

И второе - если лишить рыбу спинного плавника, то она перевернется кверху брюхом. Центр тяжести сверху.

-

-

-

-

-

-

Последние новости

Рис. 1. Нанноптеригии (Nannopterygius) и аммониты титанитесы (Titanites). Рисунок Андрея Атучина