Ядра мезомицетозоев делятся синхронно, как у зародышей животных

Мезомицетозои — недавно открытые одноклеточные родственники животных. В их жизненном цикле встречаются многоядерные и колониальные стадии, некоторыми признаками напоминающие зародыши обычных многоклеточных животных (например, насекомых). В новой работе показано, что сходство тут не только внешнее, но и физиологическое: ядра мезомицетозоев обладают свойством делиться синхронно, как в ранних зародышах многоклеточных. По мнению авторов исследования, эти данные ставят под сомнение теорию происхождения многоклеточных животных от колониальных жгутиконосцев, которая была практически общепринятой в биологии в течение более чем столетия.

Какие одноклеточные организмы являются самыми близкими родственниками многоклеточных животных? Современный ответ однозначен: это воротничковые жгутиконосцы, или хоанофлагелляты (см. Расшифрован геном хоанофлагеллят — ближайших одноклеточных родичей всех многоклеточных животных, «Элементы», 18.02.2008). Еще в XIX веке было замечено, что клетки этих простейших очень похожи на клетки некоторых многоклеточных животных, а современная биология блестяще подтверждает гипотезу об их родстве. Часто предполагают, что именно от хоанофлагеллят многоклеточные животные и произошли.

Группа простейших, следующая по близости к животным после хоанофлагеллят, называется мезомицетозои (Mesomycetozoea). В одной недавней статье их назвали «загадочными кузенами животных». Действительно, если воротничковые жгутиконосцы — родные братья животных, то мезомицетозои — уж точно двоюродные. Их название означает что-то вроде «среднее между грибами и животными» (meso значит «средний», myceto относится к грибам, а zoa, из хитрых номенклатурных соображений превращенное в zoea, — к животным). На эволюционном древе мезомицетозои занимают положение между хоанофлагеллятами и грибами (рис. 1). Эти одноклеточные организмы обычно лишены жгутиков, зато способны выпускать ложноножки. Питаются они в точности как грибы: осмотрофно, то есть всасывая питательные вещества через клеточную мембрану. Есть морские мезомицетозои, есть даже паразитирующие в человеке, но большинство из них — паразиты разнообразных водных животных. Известно также, что на некоторых стадиях жизненного цикла у мезомицетозоев бывает клеточная стенка, причем состоящая не из хитина, как у грибов, а из целлюлозы. Но вот как раз их жизненный цикл до последнего времени был известен очень плохо. Это и неудивительно, учитывая, что толком изучать мезомицетозоев начали только в 1990-е годы.

Рис. 1. Эволюционное древо животных и их родственников. Не все указанные здесь группы обсуждаются в тексте. Opisthokonta (заднежгутиковые) — общее название эволюционной ветви, к которой относятся животные, воротничковые жгутиконосцы, мезомицетозои и грибы. Ветвь Holozoa грибов не включает. Creolimax fragrantissima просто не успел попасть на эту схему, опубликованную в 2009 году. Судя по современным данным, его место — внутри Mesomycetozoea, между Sphaeroforma arctica и Amoebidium parasiticum. Иллюстрация из статьи Mikhailov et al. The origin of Metazoa: a transition from temporal to spatial cell differentiation (PDF, 611 Кб) // Cell & Molecular Biology, BioEssays. 2009. V. 31. P. 758–768

Между тем, детальное знание устройства мезомицетозоев, и особенно их жизненного цикла, может иметь огромное значение для решения проблемы происхождения многоклеточных животных. На всякий случай заметим, что «многоклеточные животные» и просто «животные» — это синонимы, обозначающие группу с латинским названием Metazoa. Термин «одноклеточные животные» сейчас полностью вышел из употребления, никаких одноклеточных организмов к животным больше не относят. Так вот, непосредственного предка многоклеточных животных мы не знаем. Нельзя исключать, что по каким-то признакам он мог быть ближе к мезомицетозоям, чем к воротничковым жгутиконосцам. Последние хоть и близки к животным, но далеко не во всем на них похожи, они явно успели пройти собственную длинную эволюцию. Зато нет сомнений в том, что группа (Metazoa + Choanoflagellata + Mesomycetozoea) в целом является тесной и единой; она характеризуется, например, несколькими общими уникальными генами. В современных работах эту группу называют Holozoa (букв. «все животные»).

В 2008 году канадскими учеными был описан новый представитель мезомицетозоев, получивший название Creolimax fragrantissima. Это паразит кишечника морских беспозвоночных (главным образом червя Phascolosoma agassizii, относящегося к типу сипункулид). Его образ жизни и облик типичны для мезомицетозоев, насколько в этой странной группе вообще можно говорить хоть о чем-то типичном. Для ученых, интересующихся эволюционными корнями многоклеточных животных, это вполне достойный объект.

В Институте эволюционной биологии в Барселоне (Institut de Biologia Evolutiva, IBE) есть целая лаборатория, занимающаяся проблемой происхождения многоклеточных животных. Руководитель этой лаборатории Иньяки Руис-Трильо (Iñaki Ruiz-Trillo) и его сотрудник Хироси Суга (Hiroshi Suga) решили культивировать Creolimax fragrantissima в искусственных условиях, чтобы исследовать его жизненный цикл как можно подробнее.

Методы они применили самые новые. Для облегчения наблюдений в геном креолимакса были внедрены гены, заставляющие его клетку синтезировать искусственные флуоресцентные (способные к свечению) белки. Технология генной инженерии позволяет встраивать эти гены таким образом, чтобы их продукты синтезировались вместе с определенными естественными белками, интересующими исследователей: например, с белком тубулином, образующим микротрубочки — элементы внутриклеточного скелета (цитоскелета), от которых зависит движение хромосом и ядер при делении клеток. В результате область, где активно синтезируется тубулин, оказывается заодно окрашена в цвет флуоресцентного белка (например, красный). Вместе с этим методом использовались и другие, например связывание того же тубулина с флуоресцирующими антителами, способными специфически узнавать отдельные белки. Такой метод называется иммунофлуоресцентным. В общем, в изучении креолимакса был задействован мощный арсенал современной лабораторной биологии.

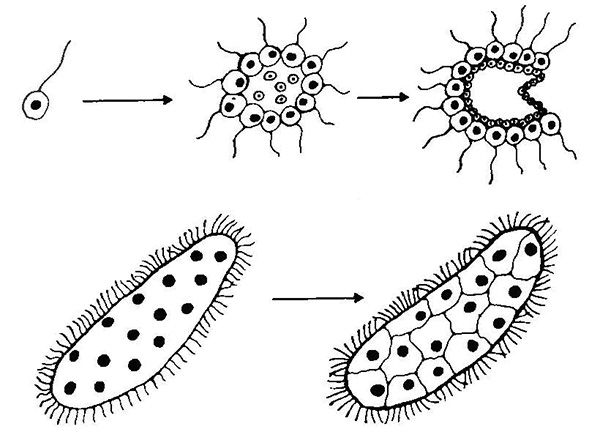

Рис. 2. Жизненный цикл Creolimax fragrantissima. A — электронная микрофотография колониальной формы. B — схема жизненного цикла: I — одноядерная клетка, II, III — многоядерная клетка, IV — выход амеб, IV' — колониальная форма, V — отдельная подвижная амеба. C — световая микрофотография многоядерной клетки (соответствует стадии II на рисунке 2B. В красный цвет окрашены ядра (C), в центре клетки большая вакуоль (V). Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Developmental Biology

Итак, жизненный цикл Creolimax fragrantissima начинается с маленькой одноядерной клетки (рис. 2B, I). Она растет, увеличиваясь в размере примерно в десять раз, приобретает клеточную стенку и становится многоядерной (рис. 2B, II–III). Прямо внутри этой многоядерной клетки постепенно формируются клетки следующего поколения — вновь одноядерные, очень мелкие и подвижные. Они лишены жгутиков и перемещаются, быстро меняя свою форму, а потому называются амебоидными, или даже просто амебами (хотя на известную нам из учебника зоологии обыкновенную амебу они похожи мало). Амебоидные клетки выходят из материнской клетки через разрывы в ее клеточной стенке (рис. 2B, IV), и активно перемещаются, заселяя окрестное пространство (рис. 2B, V). Дальше цикл повторяется: каждая амеба способна созреть, начать расти, стать многоядерной и размножиться.

В старой культуре креолимакса жизненный цикл протекает по-другому. Там амебы покрываются оболочками (инцистируются), вообще не покидая материнскую клетку. В результате образуется колония покоящихся амеб, очень похожая на ранний зародыш многоклеточных животных (рис. 2B, IV'). Некоторые исследователи называют подобное состояние «псевдомногоклеточным». Возможно, в псевдомногоклеточном состоянии амебы креолимакса переживают неблагоприятный период, чтобы активизироваться, когда вокруг станет больше пространства и пищи; детали этого пока не выяснены.

Интересно, что когда созревающая клетка креолимакса становится многоядерной, все ядра у нее располагаются в поверхностном слое цитоплазмы, прямо под клеточной мембраной (рис. 2C). В этом отношении развивающийся креолимакс очень напоминает ранние зародыши некоторых многоклеточных животных, в особенности насекомых. У последних зародыш до стадии нескольких десятков ядер представляет собой одну большую клетку (синцитий) и только потом разделяется на маленькие одноядерные клетки.

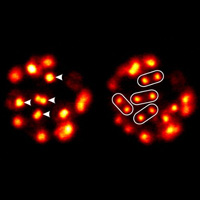

Очень важной чертой самых ранних стадий развития многоклеточных животных является синхронность делений. Это означает, что все клетки зародыша (или все ядра зародыша, если он синцитиальный) какое-то время делятся строго одновременно, так что их число остается степенью двойки: 4, 8, 16, 32... А есть ли что-то подобное у креолимакса? Естественно, исследователи из Барселоны не могли не заинтересоваться этим. Они проделали тонкие наблюдения и получили однозначный ответ: да, в многоядерной клетке креолимакса все ядра делятся синхронно, точно так же, как в раннем развитии многоклеточных (рис. 3). Вероятно, здесь действуют очень похожие механизмы.

Рис. 3. Синхронное деление ядер у креолимакса. Три фотографии показывают последовательные состояния. Ядра окрашены в красный цвет. Отмечены ядра, на которых синхронность деления хорошо видна. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в Developmental Biology.

У колониальных воротничковых жгутиконосцев (у тех из них, у кого это изучено) такая синхронность отсутствует: клетки, образующие колонию, делятся там вразнобой. Похоже, по этому признаку мезомицетозои более близки к животным, чем хоанофлагелляты.

Стоит вспомнить, что еще в 1873 году английский зоолог Рэй Ланкастер (Ray Lankaster) предложил теорию, согласно которой многоклеточные животные произошли не от колониальных жгутиконосцев (как считает большинство ученых до сих пор), а от колониальных амеб. Современные исследования мезомицетозоев показывают, что такую вероятность, по крайней мере, нельзя полностью исключить.

Впрочем, Иньяки Руис-Трильо и Хироси Суга считают, что полученные ими результаты вообще ставят под сомнение версию о происхождении многоклеточных животных от колониальных одноклеточных. Ведь существуют и альтернативы ей. В 1944 году словенский зоолог Йован Хаджи (Jovan Hadži) опубликовал так называемую поликарионтную теорию, ставшую более известной как теория целлюляризации (рис. 4). По мнению Хаджи, предком животных было некое сложное простейшее, одноклеточное, но многоядерное («поликарионт», от poly — много и karyon — ядро). Он считал, что это была инфузория. В дальнейшем тело многоядерной инфузории разделилось перегородками на отдельные клетки. Этот процесс можно назвать целлюляризацией — «созданием клеток» (от cellula — клетка). После целлюляризации бывшие органеллы клетки инфузории превратились в многоклеточные структуры: так образовалась пищеварительная, выделительная, мышечная и даже нервная система.

Рис. 4. Две основные теории происхождения многоклеточных животных. Вверху — колониальная теория (одна из версий), внизу — теория целлюляризации. Иллюстрация из книги Барнс Р., Кейлоу П., Олив П., Голдинг Д. Беспозвоночные: новый обобщенный подход. М., 1992.

Против теории Хаджи нашлось очень много возражений. Во-первых, инфузории обычно не бывают многоядерными. Во-вторых, инфузории — вообще не родственники животных. В-третьих, из органелл даже очень сложной клетки вряд ли могли образоваться органы многоклеточного животного: они устроены совершенно иначе, и электронная микроскопия это показала. В результате теория Хаджи была быстро оставлена. После 1970-х годов о ней если и упоминали, то как о курьезе, интересном разве что историкам науки. Общепринятой была — и остается по сей день — идея, что предки многоклеточных животных были не многоядерными, а колониальными.

Но ведь то, что наблюдают Руис-Трильо и Суга у креолимакса, — это самая настоящая целлюляризация. А что, если все-таки именно такой тип развития и был для животных исходным?..

Старые теории, даже самые необычные, не стоит полностью забывать. Иногда они возрождаются.

Источник: Hiroshi Suga, Iñaki Ruiz-Trillo. Development of ichthyosporeans sheds light on the origin of metazoan multicellularity // Developmental Biology. 2013. V. 377. P. 284–292.

Сергей Ястребов

-

интересно, а почему в статье говорится только про животных ? считается, что многоклеточность у растений возникла независимо ? а клетки в зародышах растений - делятся синхронно, или нет ? вот, например, есть такая Пандорина - она живёт колониями по степень двойки клеток.

-

Многоклеточность у растений возникла, безусловно, независимо. Структура эволюционного древа эукариот такова, что растения и животные никак не могли иметь общих многоклеточных предков. Более того, у растений многоклеточность возникала неоднократно: например, зеленые и бурые водоросли, опять же, общего многоклеточного предка не имели. Вот у животных она возникла, видимо, только один раз.

-

и синхронность деления возникла независимо ? а известны молекулярные механизмы синхронизации ? и всё-таки: зародыши растений делятся синхронно ?

-

1. Морфологические ряды как воротничковых жгутиконосцев, так и зеленых водорослей начинаются с одноклеточных форм. Обычно предполагается, что колониальность у них возникла независимо. Значит, и синхронность тоже.

2. Известны в общих чертах. У животных, например, это может быть циклическое окисление и восстановление радикалов аминокислоты цистеина в составе каких-то цитоплазматических белков.

2а. Здесь на Элементах кое-что писали о физиологических особенностях синхронного периода дробления животных:

http://elementy.ru/news/430508

3. Вроде бы у колониальных зеленых водорослей первые несколько делений синхронны:

http://mcb.berkeley.edu/courses/mcbc245/MCBC245PDFs/Jan26/Kirk%202005.pdf

О высших растениях, честно говоря, не знаю, поинтересуюсь у специалистов.

-

-

-

-

Любопытно, но "амебоидная колония" в данном случае - лишь покоящаяся стадия.

-- Да, это так. Я и не настаиваю на том, что авторы исходной статьи правы, а просто честно цитирую их выводы. Но, кстати, точно ли эта колония не питается? Они ведь осмотрофы, а значит, могут питаться и через клеточную стенку (у грибов же получается).

-- 1) деление зиготы без признаков многоядерности, 2) вторичность синцитальности у метазой

Хаджи считал, что она первична, и вполне себе (насколько я помню) ссылался на дробление насекомых. Вы ведь знаете, эмбриологические аргументы никогда не имеют самостоятельной силы.-

Примеры Хаджи относятся к высшим группам. Даже у синцитиальных стеклянных губок дробление обычное, синцитий возникает только на стадии личинки.

-

А я не знаю, кто такие "высшие" группы (= И сам отучаю студентов говорить "низший" и "высший", как и Вы наверняка делаете.

Хотя аргумент про стеклянных губок сильный, тут не могу не согласиться.-

-

Ну вообще-то мне и самому не кажутся особенно убедительными доводы этих барселонцев (по крайней мере, пока). Но тут, как мне кажется, ситуация представляет эвристический интерес. Когда Малахов читал нам зоологию на 1-м курсе, он рассказывал про теорию Хаджи как про научный курьез, с появлением электронной микроскопии мгновенно опровергнутый. И так говорили о ней все, везде и всегда. А вот - благодаря Руис-Трильо она возвращается в научный оборот. Пусть в качестве периферийной, спорной, но возвращается. Это хорошая прививка от догматизма.

Между прочим, забавен вопрос с национальностью Хаджи. Этнический серб, рожденный в Трансильвании, которая на момент его рождения относилась к Австро-Венгрии, потом к Румынии, потом короткое время к Венгрии и теперь опять к Румынии; а работал он в основном в Словении. В результате его называют то сербом, то хорватом, то аж венгром (Докинз). Я решил, что "словенский зоолог" будет правильнее.-

>Это хорошая прививка от догматизма.

Согласен. Как показывает реальность, иногда самый невероятный сценарий оказывается реалистичным. Для меня (как зоолога) страшным сном наяву станет известие о том, что ктенофоры обособились раньше книдарий и, не дай бог, губок...-

-

Как раз Беклемишев рассматривал гребневиков как группу, которая была на "распутье" основных стволов билатерий. По его проморфологическим правилам симметрия гребневиков - усложнение того, что наблюдается у книдарий.

-

Да, но у него были достаточно широкие взгляды, чтобы новые данные, о которым Вы говорите, даже опровергнув его гипотезу, не показались "страшным сном". Ну, полифилетичны, так полифилетичны.

Оффтоп, но не совсем:

У меня тут недавно с коллегой был разговор о том, что было бы, если бы сейчас воскресить А.Н. Северцова. Мое мнение: он был бы в восторге от накопившихся эво-девных данных, зарылся бы в них с головой, но одновременно был бы неприятно поражен резким сужением теоретической базы современной эволюционной биологии...

То, что делают Раутиан и Шишкин, увы, уже практически не в счет - на фоне "мировой" науки это маргиналы.-

Беклемишев - классический морфолог старой школы, я не знаю ни одного из доживших до молекулярной революции, которые приняли бы новые филогенетические схемы. Законы симметрии он ставил во главу угла - это суть его учения.По этим законам симметрия гребневиков очень специализированная.

Что касается Северцова, то я думаю, что он был бы крайне расстроен тем, что его работы иностранцы совершенно игнорируют (при том, что многие идеи - живы). Большинство ученых - "собственники" своих идей.-

Насчет Беклемишева Вам виднее, но полифилия его бы не удивила - это точно.

Нильсен принял новые схемы, хотя и с оговорками.-

Нильсен зоолог новой волны, он ставил в основу своих построений онтогенез. Фактически это "ихней" аналог Малахова (конечно, речь только о зоологии....)

-

Ну это как сказать. Нильсен старше. Моя знакомая, которая с ним работала, передала впечатление от него следующим образом: "Воплощение классической датской зоологии эпохи "Галатеи"".

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

А у каких это родов?

В статье, конечно, имелась в виду многоядерность в более узком смысле: когда много однокачественных ядер, как у опалин, например. Хаджи считал, что какие-то инфузории подверглись целлюляризации до возникновения ядерного дуализма, но современных таких вроде бы нет.-

У Paramecium, есть даже вид Р. multimicronucleatum. Ядра однокачественные, генеративные микронуклеусы. У других родов тоже встречается, встречал неопознанных с 2-4 микронуклеусами. И, конечно, одним макронуклеусом, в придачу.

-

Согласен, что корректнее было бы написать прямо про ядерный дуализм (Хаджи, наск. я понимаю, считал, что какие-то инфузории научились быть многоядерными до его возникновения), но тогда пришлось бы объяснять, что это такое, а мне не хотелось перегружать популярную статью. Но за уточнение - спасибо, пригодится.

-

-

Паразиты

-

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки

21.07.2025Гриб-паразит заставляет зараженных гусениц усиленно питатьсяЕлена Устинова • Новости науки -

24.03.2014Разнообразие дарвиновых вьюрков сокращается из-за межвидовой гибридизацииАлександр Марков • Новости науки

24.03.2014Разнообразие дарвиновых вьюрков сокращается из-за межвидовой гибридизацииАлександр Марков • Новости науки

-

18.03.2014Разнообразие тропических насекомых поддерживается благодаря узкой специализации паразитовАлександр Марков • Новости науки

18.03.2014Разнообразие тропических насекомых поддерживается благодаря узкой специализации паразитовАлександр Марков • Новости науки

-

12.02.2014Паразиты регулируют разнообразиеЕлена Наймарк • Новости науки

12.02.2014Паразиты регулируют разнообразиеЕлена Наймарк • Новости науки

-

28.01.2014Клетки собачьей саркомы превратились в самостоятельных паразитов 11 тысяч лет назадЕлена Наймарк • Новости науки

28.01.2014Клетки собачьей саркомы превратились в самостоятельных паразитов 11 тысяч лет назадЕлена Наймарк • Новости науки

-

05.06.2013Ядра мезомицетозоев делятся синхронно, как у зародышей животныхСергей Ястребов • Новости науки

05.06.2013Ядра мезомицетозоев делятся синхронно, как у зародышей животныхСергей Ястребов • Новости науки

-

04.03.2013Как паразиты превращают своих хозяев в зомбиАндрей Журавлёв • Новости науки

04.03.2013Как паразиты превращают своих хозяев в зомбиАндрей Журавлёв • Новости науки

-

27.02.2013Какой переносчик инфекций опаснее для человека — грызуны или летучие мыши?Варвара Веденина • Новости науки

27.02.2013Какой переносчик инфекций опаснее для человека — грызуны или летучие мыши?Варвара Веденина • Новости науки

-

27.10.2012Восстание муравьевТатьяна Борисова • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(114), 2012

27.10.2012Восстание муравьевТатьяна Борисова • Библиотека • «Троицкий вариант» №20(114), 2012

-

21.10.2012Зеленая кровьЕвгения Соловьева • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(113), 2012

21.10.2012Зеленая кровьЕвгения Соловьева • Библиотека • «Троицкий вариант» №19(113), 2012

Последние новости

На грани перехода к многоклеточности: представитель мезомицетозоев Sphaeroforma arctica. Сфероформа очень близка к креолимаксу, о котором идет речь в статье. Фотография с сайта www.multicellgenome.com