Открыт новый сезон охоты за гравитационными волнами

В сентябре 2015 года для астрономов началась новая эпоха: после того, как детектор LIGO поймал сигнал от слияния пары черных дыр, находившейся на расстоянии больше одного миллиарда световых лет от нас, можно говорить о том, что гравитационно-волновая астрономия стала полноправным разделом физики. Всего за прошедшее с этого момента время удалось зафиксировать сигналы от 10 слияний черных дыр и одного слияния нейтронных звезд. Предыдущий этап наблюдений закончился 25 августа 2017 года и вот, после полуторагодичной паузы, за время которой характеристики основных детекторов, LIGO и Virgo, были значительно улучшены, стартует новый сеанс. Планируется, что он продлится год, но первые результаты не заставили себя ждать: буквально вчера был зафиксирован кандидат на гравитационный след от слияния пары черных дыр.

1 апреля после 19-месячного перерыва начался третий цикл экспериментов по регистрации гравитационных волн на двух американских детекторах комплекса LIGO (Laser Interferometer Gravitational-Wave Observatory) в Ричленде (штат Вашингтон) и в Ливингстоне (Луизиана) и на расположенной в Италии неподалеку от Пизы установке Virgo, принадлежащей Европейской гравитационной обсерватории (EGO). Сообщение об этом появилось 2 апреля в журнале Nature; несколькими днями ранее информацию о приближении этого события опубликовали как американские, так и итальянские участники проекта. Финальную техническую подготовку к рабочему запуску детекторов (так называемый инженерный прогон, engineering run) начали 4 марта и успешно завершили к концу месяца.

Рассчитанный на 12 месяцев новый раунд гравитационно-волновых наблюдений будет более длительным, нежели предшествующие циклы. В этой программе, как и раньше, задействован также меньший по размеру англо-германский детектор гравитационных волн GEO600, расположенный в окрестностях Ганновера. В конце этого года должен вступить в строй японский инструмент KAGRA — четвертый крупный детектор.

Первые два раунда наблюдений на LIGO и Virgo дали уникальные результаты, положившие начало гравитационно-волновой астрономии (см. Гравитационные волны — открыты!, «Элементы», 11.02.2016). Они позволили зарегистрировать десять слияний черных дыр и столкновение нейтронных звезд в 130 миллионах световых лет от Земли, обнаруженное 17 августа 2017 года (см. Зафиксировано слияние нейтронных звезд!).

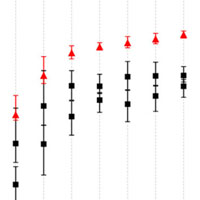

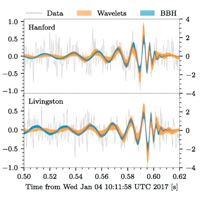

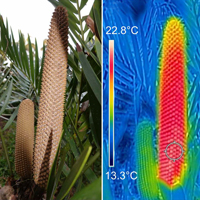

Рис. 2. Каталог пойманных в 2015–2017 годах слияний в двойных системах черных дыр и нейтронных звезд (внизу справа). Для каждого события показана зависимость частоты гравитационно-волнового сигнала от времени (верхняя часть на каждом графике) и реконструкция самой гравитационной волны. Изображение с сайта ligo.org

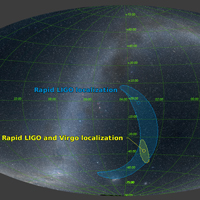

Ожидается, что третий раунд даст еще более впечатляющие результаты. В ходе модернизации установок LIGO и Virgo их чувствительность увеличили без малого вдвое. Комплекс LIGO теперь сможет регистрировать слияние нейтронных звезд на дистанциях до 170 мегапарсек (550 миллионов световых лет) против 110 мегапарсек во втором раунде; горизонт детектора Virgo для таких событий составит 50 мегапарсек (160 миллионов световых лет). Верхний предел расстояний, на которых станет возможным наблюдать слияние черных дыр, составит миллиарды световых лет.

Ожидается, что в ходе третьего раунда наблюдений детекторы будут отлавливать гравитационные волны куда чаще, чем до сих пор. Если раньше коллаборация LIGO и Virgo получала гравитационно-волновые сигналы в среднем раз в месяц, то теперь, согласно теоретическим прикидкам, темп их регистрации возрастет до раза в неделю. Этого удалось добиться за счет целого ряда технических усовершенствований — и, прежде всего, благодаря улучшению лазерной аппаратуры.

Здесь следует кое-что напомнить. Обе обсерватории используют сильно увеличенные и чрезвычайно усложненные версии прибора (см. Интерферометр Майкельсона), с помощью которого в конце XIX века знаменитый американский физик Альберт Майкельсон установил, что скорость света строго одинакова по всем направлениям. В его установке параллельный пучок света падал на полупрозрачную пластинку и разделялся на два взаимно перпендикулярных луча, которые отражались от зеркал, расположенных на одинаковом расстоянии от пластинки. Затем световые пучки опять сливались и попадали на экран, где возникала интерференционная картина (светлые и темные полосы и линии). Если скорость света зависит от его направления, то при повороте всей установки эта картинка должна измениться, если нет — остаться такой же, что и раньше. Майкельсон и его ассистент Эдвард Морли не обнаружили изменений и тем доказали, что скорость светового луча не зависит от его направления.

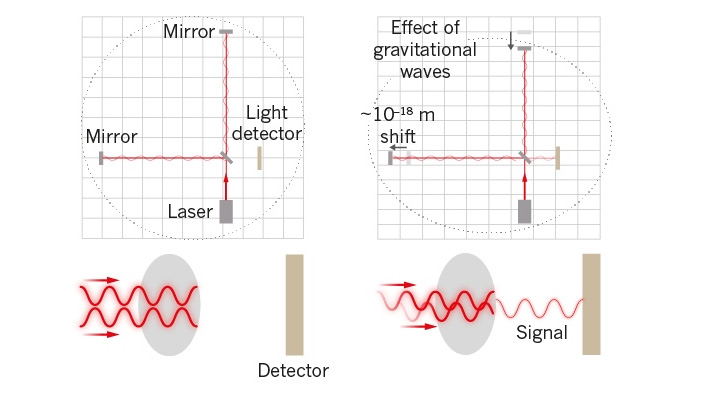

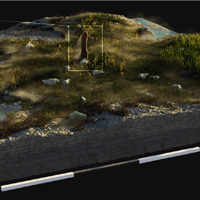

Интерференционный детектор гравитационных волн работает сходным образом. Проходящая волна деформирует метрику пространства и тем изменяет оптическую длину (путь, по которому свет идет от делителя до зеркала) перпендикулярных друг другу плеч интерферометра, растягивая одно и сжимая другое (рис. 3). В результате интерференционная картинка изменяется, и это изменение необходимо зарегистрировать.

Рис. 3. Принцип интерферометрического детектирования гравитационных волн. Гравитационная волна искажает длину двух плечей в противофазе, из-за чего точная компенсация света нарушается и фотодетектор регистрирует периодический сигнал. Изображение из статьи D. Castelvecchi, A. Witze, 2016. Einstein's gravitational waves found at last

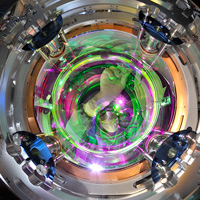

Легко себе представить, что практическое воплощение этой идеи сопряжено с гигантскими техническими трудностями. Доходящие до Земли гравитационно-волновые следы космических катаклизмов настолько слабы, что изменяют длину светового хода в обоих интерферометрах на величину порядка 10−16–10−17 см. Поэтому для их регистрации требуется сверхпрецизионная аппаратура, без которой LIGO и Virgo попросту не могли бы работать. В качестве источника света в них используют лазеры, совмещающие высокую мощность и чрезвычайную стабильность частоты излучения. Зеркала должны быть безупречно плоскими и идеально отражающими, вакуум в трубах, по которым распространяется свет, — максимально глубоким, механическая устойчивость всей системы — близкой к совершенству. К тому же длина плеч интерферометра должна составлять не метры, как у Майкельсона и Морли, а километры (4 километра у детекторов LIGO, и 3 километра у Virgo). Установки содержат зеркальные накопители света, многократно увеличивающие эффективную длину интерферометра и тем самым повышающие его чувствительность. В общем, интерферометр Майкельсона по сравнению с современными детекторами выглядит избушкой на фоне небоскреба.

В ходе подготовки к третьему циклу наблюдений установки LIGO и Virgo оснастили новыми лазерными излучателями повышенной мощности. Кроме того, в этом раунде впервые будет использован особым образом модулированный «сжатый» свет (squeezed light), который меньше рассеивается на квантовых флуктуациях физического вакуума и поэтому лучше сохраняет интерференционную картину. Техника генерации такого света, основанная на принципах нелинейной оптики, была предложена для интерферометрических детекторов гравитационных волн еще в 1980-е годы (D. F. Walls, 1983. Squeezed states of light). С 2010 года она отрабатывалась на установке GEO600 и вполне доказала свою эффективность (R. Schnabel, 2017. Squeezed states of light and their applications in laser interferometers).

Проведенная модернизация детекторов LIGO и Virgo не только позволит с большей частотой регистрировать космические катаклизмы, но и расширит возможности гравитационной астрономии в других отношениях. Так, не исключено, что теперь можно будет отслеживать движение черных дыр и нейтронных звезд «на подходе» к слиянию и получать информацию о динамике этих процессов. Исследователи также рассчитывают обнаружить поглощение черной дырой нейтронной звезды, вполне возможное в теории, но пока еще не наблюдавшееся на практике. В более отдаленной перспективе ученые предполагают зарегистрировать гравитационное излучение быстро вращающихся нейтронных звезд, лишенных осевой симметрии. Согласно общей теории относительности, они должны генерировать гравитационные волны, хотя и более слабые, нежели сопутствующие слиянию нейтронных звезд и черных дыр. Кстати, это же верно и в отношении обычных звезд, но детектирование их гравитационного излучения пока лежит за рамками возможностей даже самых перспективных детекторов.

Полноты ради нельзя не упомянуть еще одно направление гравитационной астрономии, которое пока не привлекало внимания широкой публики. В 1986 году профессор физики и астрономии Кардиффского университета (сейчас один из руководителей коллаборации GEO600 и, кстати, автор изданной в русском переводе превосходной книги «Геометрические методы математической физики») Бернард Шутц (Bernard F. Schutz) рассмотрел теоретическую возможность использования детекторов гравитационных волн для измерения постоянной Хаббла, определяющей скорость расширения Вселенной (B. F. Schutz, 1986. Determining the Hubble constant from gravitational wave observations). Позднее предложенная им техника была названа методом стандартных сирен (standard sirens, см. D. E. Holz, S. A. Hughes, 2005. Using Gravitational-Wave Standard Sirens) — по очевидной аналогии с методом стандартных свечей (standard candles), в качестве которых в астрономии используют звезды из семейства цефеид и сверхновые типа Ia. После получения (напомню, 17 августа 2017 года) гравитационного сигнала от слияния пары нейтронных звезд эта методика впервые была применена на практике (The LIGO Scientific Collaboration, The Virgo Collaboration et al., 2017. A gravitational-wave standard siren measurement of the Hubble constant). Она позволила оценить постоянную Хаббла с весьма посредственной точностью порядка 15%, еще раз подтвердив старую истину о первом блине. Тем не менее, теоретики полагают, что повышение чувствительности и улучшение калибровки гравитационных детекторов позволит через пять лет сократить эту погрешность до двух процентов, а через десять лет — до одного (H. Chen et al., 2018. A two per cent Hubble constant measurement from standard sirens within five years). Эта ветвь гравитационной астрономии (фактически и гравитационной космологии) чрезвычайно перспективна. Однако тут читателю придется поверить мне на слово, поскольку описание метода стандартных сирен лежит далеко за рамками настоящей статьи.

В заключение отмечу, что сотрудники коллаборации Virgo разработали программные ресурсы, позволяющие выкладывать в интернет сообщения о новообнаруженных гравитационных сигналах лишь с пятиминутной задержкой (подробности на сайте gw-openscience.org). Это даст возможность и профессиональным астрономам, и любителям сразу же приступать к оптическим (а также нейтринным!) наблюдениям за предполагаемыми источниками этих сигналов. Ждать долго не пришлось: уже вчера был зарегистрирован кандидат на гравитационный след от слияния пары черных дыр.

См. также:

1) Гравитационные волны — открыты!, «Элементы», 11.02.2016.

2) LIGO поймала новые всплески гравитационных волн, «Элементы», 20.06.2016.

3) Нобелевская премия по физике — 2017, «Элементы», 13.10.2017.

Алексей Левин

-

Раз дальность "действия" детекторов для ЧД гораздо выше, чем для нейтронных звезд – это значит, что она зависит от тензора энергии-импульса "слияемых" объектов? То есть гипотетическое слияние сверхмассивных ЧД вообще можно зарегить хрен-знает-откуда? Или я неправильно рассуждаю? Правда у нейтронных звезд шанс гораздо выше быть еще и визуально обнаруженными, как показала практика ) а это немаловажно...

-

В зарегистрированных слияниях частота обращения черных дыр вокруг друг друга была порядка 100 раз в секунду - чуть медленнее в начальный момент регистрации и заметно быстрее в конце. Поэтому, собственно, и оказалось возможным выделить специфический сигнал слияния из шума. А в случае сверхмассивных черных дыр, в виду их размера, к моменту слияния им будут требоваться десятки минут! для одного оборота друг вокруг друга. И это уже к концу процесса, до этого еще "медленнее"! Нынешние детекторы принципиально не способны работать с такими частотами.

-

-

Это легко поддается грубой оценке. СМЧД в центре нашей галактики имеет по последним оценкам радиус порядка 15 000 000 км. Возьмите теперь вторую такую же, и пусть они теперь, соприкасаясь, обращаются друг вокруг друга. Максимальная скорость, с которой они это могут делать - скорость света. Значит, делим длину окружности 2 * Pi * 15 000 000 км на скорость света 300 000 км/с - получаем величину порядка 5 минут (около 300 секунд). Вот вам оценка сверху на максимальную частоту обращения, реальная будет еще "медленнее", поскольку и слияние произойдет на бОльших радиусах, и двигаться со световой скоростью они не будут.

-

Сверхмассивные черные дыры могут слиться только при столкновениии галактик, а это в нашу эпоху случается очень редко. В первые два-три миллиарда лет после Большого Взрыва галактики сталкивались чаще, так ведь и нынешние дистанции до них очень велики.

-

| Сверхмассивные черные дыры могут слиться только при столкновениии галактик

Мне кажется, что подобная оценка является все-таки несколько категоричной. Есть, к примеру, работы, которые увязывают довольно частый сценарий S-образной формы джетов активных ядер (той же М87) с геодезической прецессией активной компоненты внутри тесной двойной системы СМЧД, что может являться прямым указанием на, что процесс подобных слияний активно продолжается и в наши дни.

| В первые два-три миллиарда лет после Большого Взрыва галактики сталкивались чаще

Вряд ли вы будете оспаривать, что здесь пока все же больше открытых вопросов, чем хороших ответов с высокой статистической значимостью. Даже если частота была больше, энергетика процессов (массы тел) была/были ниже. Кроме того, пара СМЧД теряет свой момент импульса значительно дольше пары "обычных" дыр, так что "в нашу эпоху" для них значительно растягивается во времени.-

Ну, в ядре М87 точно второй дыры нет. Другое дело, что это эллиптическая галактика довольно редкого типа сD - из тех, что встречаются только вблизи центров самых плотных галактических кластеров. Такие галактики вообще нестандартны. А вообще-то, никаких слияний галактик в близкой космо-исторической, скажем так, перспективе ждать не приходится, Милкомеда появится не скоро. Так что лично я не чаю дождаться сигнала от слияния сверхмассивных черных дыр. Чай, не Мафусаил.

-

| Ну, в ядре М87 точно второй дыры нет

Соглашусь, что М87, конечно же, далеко не лучший кандидат на соответстие упомянутой модели, хотя однозначно исключить таковую возможность для него на данный момент вроде как нельзя.

| никаких слияний галактик в близкой космо-исторической, скажем так, перспективе ждать не приходится

Само собою, но я говорил не конкретно про системы типа NGC6240, где активные ядра все еще достаточно хорошо разделены, чтобы нам было просто их разрешить имеющимися наблюдательными средствам, а про тесные двойные системы СМЧД (для которых разрешающей способности нашего оборудования недостаточно) вообще. И вот здесь как раз детекторы типа eLISA были бы очень интересны, поскольку даже весьма консервативные оценки предсказывают возможность регистрации не менее нескольких событий слияния в год - из-за чего я вообще и заговорил про подобные тесные системы.-

Космические детекторы - это, конечно, будущее гравитационной астрономии, и от них многого ждут. Надо только дожить до их запуска.

-

Я уверен, что ЛИЗА никогда не будет ни достроена, ни запущена по той причине, что метод лазерной детекции грав. волн принципиально не пригоден для этих целей! Всё дело в том, что ГВ меняет обновременно с искривлением пространства и скорость измерительных фотонов, которые есть измерительной линейкой: пространство сжалось - скорость света уменьшилась, а в результате время фотона в пути от источника до детектора не изменилось и сигнал ГВ фотодетектор не выработал!

-

-

-

-

-

-

-

я полагал (походу ошибочно), что для детекции главное не частота вращения, а скорость, даже ускорение, если точнее...

-

"Ускорение" (dE/dt или dr/dt) тоже важны, но конструируемые человеком "приемники" гравволн отличаются по чувствительности в разных диапазонах частот. Системы типа LISA (еще не создана) и LIGO работают в разных частях спектра.

-

-

-

-

-

Скорость света - константа...

Когда говорите такие вещи, всегда уточняйте определения, как учил великий космолог Декарт! А вот учёный нашего времени Шапиро нашёл гравитационное замедление времени влечёт за собой ещё один эффект, названный эффектом Шапиро (также известный как гравитационная задержка сигнала).

Из-за этого эффекта в поле тяготения электромагнитные сигналы идут дольше, чем в отсутствие этого поля.

Из ОТО так же известно, что никакие гравитационные эффекты для локального наблюдателя (связанного с местом измерения) не наблюдаемы! По этой причине растяжение плеч, измерительных линеек и лучей света в установке ЛИГО при прохождении гравитационной волны (ГВ) не могут быть измерены никакими способами - мудрого дедушку Эйнштейна не обманешь! Другое дело, если бы измерения проводились "со стороны", неким внешним наблюдателем, но это невозможно по другой причине: ГВ накрывает всю планету одновременно и от её воздействия нет экрана, а потому - все наблюдатели являются локальными и никакими измерителями приборами раздвижение зеркал ЛИГО на 10 в -18 м (а относительное в 10 в -21 м/м) не в состоянии измерить! Это - следствие принципа эквивалентности и относительности, а потому обжалованию не подлежит...Разве, что найти какие лазейки?

-

ну например, если окажется, что скорость гравитации меньше скорости света :)

но для этого точность еще повышать и повышать и надо больше детекторов

сейчас они скорость распространения гравитационных волн меряют с точностью до плюс-минус трамвайная остановка-

скорость гравитации и скорость распространения грав волн - это не одно и тоже. Я имею в виду как скорость распространения взаимодействия.

-

Конечно, не одно и то же - ведь это разные поля. Но численные различия в скорости пока не обнаружены. В линеаризованной версии ОТО распространение гравитационных волн описывается обычным оператором Даламбера, из чего автоматически следует, что их скорость совпадает со скоростью света. В общем случае сильных волн в искривленном пространстве ситуация сложнее, однако современный консенсус состоит в том, что скорость света - это действительно универсальная константа.

-

не совсем понимаю, что это за "поля"... я просто изначально имел в виду , что человек написал "скорость гравитации меньше скорости света" вроде как имея в виду распространение взаимодействия, а во второй части абзаца - уже о скорости распространения грав волн

-

Световые волны - это возмущения электромагнитного поля, гравитационные - поля тяготения. В этом и разница.

-

Здравствуйте, Алексей.

Уже некоторое время крутится одна мысль: можно ли попробовать обнаружить взаимодействие гравитационных волн и темной материей?

Грав. волна в некотором смысле аналогична эл.магнитной волне и можно попробовать обнаружить эффекты аналогичные поглощению, рассеянию, преломлению, дисперсии и т.д. в среде (вакуум, обычная материя, темная материя) для грав.волн. Например гравитационное линзирование должно работать и для эл.магнитной волны и для гравитационной, прохождение грав.волны в плоскости Млечного пути и "перпендикулярно" плоскости должно отличаться (обычная материя : газ, звезды и пр. будут вносить свой вклад во взаимодействие существенно сильнее в одном случае, чем в другом).

Если взаимодействие грав.волны со средой (в том, числе с ТМ) будет обнаружено, то появиться возможность судить о свойствах этой среды.-

Вы совершенно правы. Но выявить такое взаимодействие будет очень непросто. Во всяком случае, вряд ли это произойдет до появления космических детекторов.

-

Я так понимая, что речь идет о чувствительности приемников грав.волн. Из картинок видно, что характерные частоты грав. волн составляют сотни герц, следовательно длины волн тысячи километров. В первом приближении, чем больше длина плеча интерферометра, тем больше полезный сигнал.

Вывести в космос конструкцию такого размера и соответствующего энергопотребления с такими перцами как Рогозин и Маск мало шансов. А вот объединить разные приемники LIGO, VIRGO и т.д. в единый инструмент (ведь отслеживать изменение амплитуды и фазы волны на таких длительностях раз плюнуть) это очень даже реально (даже в имеющихся сейчас данных достаточно информации). Хотя, может быть это уже и было сделано, но насколько я понимаю ситуацию, все впереди.-

-

Мне кажется, что есть некоторое недопонимание. Я писал не о "тандеме", а о "едином инструменте" (так называемая "синтезированная апертура", так работают радиотелескопы, VLT а Атакаме и пр.), а работа в "тандеме" - это аналог бинокулярного зрения.

Т.е. необходимо ответить на вопрос: сейчас производится синхронное вычисление амплитуды и фазы грав. волны для двух детекторов, или нет?

Может быть я недостаточно акцентировал свою мысль: грав. волны имеют столь большую характерную длину волны, что размер приемного детектора (плеча интерферометра) прямо связан с амплитудой полезного сигнала этого детектора. Речь идет не о площади приемной антенны, а именно о размерах элементарного "диполя".-

Насколько я знаю, детекторы регистрируют волновые всплески независимо, но результаты, конечно, сопоставляются.

-

Так, я и высказываю надежду, что при наличие синхронизированных (например с точностью в 1 мксек) часов, полученные результаты можно обработать и за счет этого существенно повысить суммарную ЧУВСТВИТЕЛЬНОСТЬ. В этом и фишка - попробовать с помощью компьютера прямо "перемножить" сигналы от двух детекторов ( с предварительной синхронизацией).

-

Японский детектор KAGRA тоже будет действовать в индивидуальном режиме. Но у него чувствительность окажется побольше из-за подземных туннелей и криогенной зеркальной системы. И, конечно, сопоставление данных в трех детекторов повысит точность выявления направлений на источники гравитационных сигналов.

-

А зачем её точность эту повышать дальше, если и трёх установок ЛИГО (вы про Деву италийскую забыли) более чем достаточно чтобы сводить всё в достаточно малую область на небе? Надо просто понимать, что чем больше будет установок на планете, тем не обязательно луше! Вот представьте токо, что какая-то из них не зарегистрирует сигнал, как это было, кстати, с Девой, которая прошлёпала событие слияние двух нейтронных звёзд, кажется GW170817! Как написали потом ч/з два месяца учёные, эта самая Дева попала случайно в мёртвую зону и на время ослепла на один глаз, хотя именно эта слепота и позволила только очень точно навести все земные телескопы на точку взрыва килоновой! Вот и получается, что чем больше, не всегда - тем лучше! Хлопот так же больше и не всегда м.б. списать слепоту на "мёртвую зону"!

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Значит я вообще нуб ) я всю жизнь думал, что ОТО утверждает, что гравитация - это искривление пространства-времени, а не поле. А какое еще поле, кроме гравитационного - не квантуется?

-

Уравнения ОТО описывают изменения метрики пространства-времени - а это как раз полевой подход. И они вполне себе квантуются, это давно сделано. Другое дело, что пока нет последовательной квантовой теории гравитации, но это совсем другая история.

-

О, боже! Во-первых тензорная метрика пространства-времени это скорее геометрический подход, а не полевой, а во-вторых - это когда же и кем сделано квантование пространства-времени?Да Эйнштенйн всю жизнь над этим бился и вынужден был признать, что потерпел полное фиаско...как и вся последующая физика! Зачем же молодёжь вводить в эту...как её...в нирвану?

-

-

-

-

-

-

-

вы устройство и принцип действия детекторов хоть в общем понимаете? Как колебания коры могут повлиять на метрику пространства? Или на лазеры в детекторах? Там все шумы на порядки ниже событий. И главное. А вас не смущает, что в 2017 регистрация грав волн от нейтронных звезд сопровождалась параллельным наблюдением "онлайн" этого самого слияния на небе? Это тоже колебания коры?

-

Господин Гор, а вы принцип действия детекторов понимаете не в общем виде, а чуть глубже? Если понимаете. в чём ни секунды не сомневаюсь, то должны понимать, что вся работа ЛИГО основана на том, что...как предполагают сами ЛИГО-вцы, свет от лазера в поле ГВ по разным трубам бегает с одинаковой скоростью, но это не так! О зависимости скорости света по разным направлениям в произвольном гравитационном поле говорят: К.Мёллер в «Теория относительности» (стр. 192-194, параграф 88); Я. Зельдолвич в «Теория тяготения и эволюция звезд», стр. 115; Ландау и Лифшиц в «Теории поля»; а главный свидетель – сам автор ОТО (см. работы А.Эйнштейна «СКОРОСТЬ СВЕТА И СТАТИЧЕСКОЕ ГРАВИТАЦИОННОЕ ПОЛЕ» и «О ВЛИЯНИИ СИЛЫ ТЯЖЕСТИ НА РАСПРОСТРАНЕНИЕ СВЕТА»), который ещё на заре триумфа ОТО пишет: «…вместе с тем скорость света не остаётся инвариантной величиной какой она была в СТ Если скорость свете в месте с нулевым гравитационным потенциалом равна С0, то в некотором месте с потенциалом Ф равна С, причем: С=С0(1+Ф/С2)». Поэтому мы не должны удивиться если сами конструкторы ЛИГО в конце-концов поймут, что они не получают коллективных сигналов ГВ потому, что интерферометр в принципе не может быть использован для наблюдения методом лазерной интерферометрии.

-

1. Я правильно понял?

2. Если у гравитационной волны есть амплитуда и прочее, даёт ли это (хоть в "далёком будущем", хоть "теоретически") возможность фокусировать грави. волны, модулировать и усиливать их, подобно электромагнитным?

-

Очень интеесный вопрос, спасибо. Боюсь, что ответ скорее отрицательный. Гравитационные волны и в самом деле обладают всеми положенными волновыми характеристаками. Их распространение в пустом пространстве в линейном приближении описывается тем же самым волновым уравнением Даламбера, что и распространение электромагнитных волн. Однако возможность фокусировки фотонов связана или с их отражением от зеркал, либо с изгибанием в прозрачных средах, которое возможно благодаря тому, что скорость волны зависит от свойств среды (дисперсия). Однако слабые гравитационные волны (а уравнения для сильных практически нерешаемы) не отражаются ни от каких матриальных тел и в плоском пространстве всегда движутся со скоростью света (то есть, бездисперсны). Поэтому такие волны невозможно сфокусировать. Правда, гравитационное линзирование волн тяготения в принципе возможно, подобно гравитационному линзированию света. Однако для этого нужны поля тяготения космических масштабов, которые создаются звездами и, лучше, звездными скоплениями. Никаких возможностей технической генерации таких полей пока не видно.

-

Этот вопрос давно решён, пусть не на Земле но чаклане, кажется, давно научились из консервных банок и спичек делать очень даже приличные гравицапы и вот теперь бороздят себе космическое пространство и горя не знают ни с керосином, ни с ядрёным топливом! Главное, науку сберечь и с невежеством покончить, но судя по данному форуму, со второй нашей традиционной бедой придётся ещё немало подождать!

-

Так, да не совсем так! Гравитационный потенциал от гравитационных волн является для света тем же, чем является упругая прозрачная среда для света, а потому свет меняет свои свойства при взаимодействии с такой анизотропной средой: появляется гравитационное красно-синее смещение частоты, меняется скорость света, свет отклоняется в сторону гравитирующей массы и всё это - в полном соответстии с ОТО! Посмотрите работы Эйнштейна, Мёллера, Пстовойта, Руденко, Ландау, там всё это - в формулах! Поэтому - дело в приниципиальных возможностях применения ГВ в технике будущего, хотя технически это пока невозможно, это вы правильно заметили! А вот тот факт, что поле ГВ меняет скорость света, очень плохой факт, т.к. делает принципиально не возможным детектирование ГВ методом лазерной интерферометрии, который положен в основу конструкции ЛИГО: избыточный грав. потенциал (горб гравитационной волны) сокращает расстояния между зеркал, но замедляет свет, а недостающий потенциал (впадина ГВ), наоборот, растягивает зеркала, но увеличивает скорость, а в итоге - в точке детектипрования два луча прибывают одновременно и не возникает дополнительный сдвиг фаз, т.е. не возникает сигнал ГВ!

-

Это не ляп. 1,3 миллиарда световых лет - это дистанция до столкнувшихся черных дыр, сигнал от которых дал начало гравитационно-волновой астрономии. Черных дыр, а не нейтронных звезд!

-

Принимается... Александр, а не могли бы вы предоставить какую-либо последнюю информацию о том, как происходит наблюдение событий в последнем, третьем сеансе О3 для трёх установок - двух ЛИГО и итальянской Девы? Дело в том, что сообщений в СМИ много, даже на сайтах коллабораций есть какие-то диаграммы локализации событий на небе, но как бы взглянуть на временные диаграммы и на спектральные графики сигналов для каждой из установок в отдельности. Спасибо.

-

Гравитационные волны

-

07.07.2023Зарегистрированы низкочастотные гравитационные волныАлексей Левин • Новости науки

07.07.2023Зарегистрированы низкочастотные гравитационные волныАлексей Левин • Новости науки

-

09.07.2021Второй закон термодинамики для черных дыр подтвержден методами гравитационной астрономииАндрей Фельдман • Новости науки

09.07.2021Второй закон термодинамики для черных дыр подтвержден методами гравитационной астрономииАндрей Фельдман • Новости науки

-

24.09.2020Слияние чемпионовБорис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(312), 2020

24.09.2020Слияние чемпионовБорис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №18(312), 2020

-

07.09.2020Зафиксирован гравитационно-волновой след от рождения черной дыры промежуточной массыАлексей Левин • Новости науки

07.09.2020Зафиксирован гравитационно-волновой след от рождения черной дыры промежуточной массыАлексей Левин • Новости науки

-

09.04.2019Открыт новый сезон охоты за гравитационными волнамиАлексей Левин • Новости науки

09.04.2019Открыт новый сезон охоты за гравитационными волнамиАлексей Левин • Новости науки

-

28.09.2017Четвертый гравитационно-волновой всплескИгорь Иванов • Картинки дня

28.09.2017Четвертый гравитационно-волновой всплескИгорь Иванов • Картинки дня

-

03.08.2017Детектор гравитационных волн VirgoИгорь Иванов • Картинки дня

03.08.2017Детектор гравитационных волн VirgoИгорь Иванов • Картинки дня

-

11.06.2017Гравитационно-волновая астрофизика на маршеБорис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №11(230), 2017

11.06.2017Гравитационно-волновая астрофизика на маршеБорис Штерн • Библиотека • «Троицкий вариант» №11(230), 2017

-

18.11.2016Гравитационные волны и познание Вселенной: LIGO, Большой взрыв и черные дырыКип Торн • Видеотека

18.11.2016Гравитационные волны и познание Вселенной: LIGO, Большой взрыв и черные дырыКип Торн • Видеотека

-

07.10.2016«Гравитационные волны — новый канал изучения Вселенной»Интервью с Александром Полнарёвым • Библиотека • «Троицкий вариант» №17(211), 2016

07.10.2016«Гравитационные волны — новый канал изучения Вселенной»Интервью с Александром Полнарёвым • Библиотека • «Троицкий вариант» №17(211), 2016

Последние новости

Рис. 1. Одно из зеркал детектора Virgo. Специальное покрытие зеркала отражает излучение лазера, который работает в ближнем ИК-диапазоне, но прозрачно в видимом свете. Ученый, находящийся с обратной стороны зеркала, снимает предохранительные упоры, которые использовались во время установки. Фото с сайта virgo-gw.eu