Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на суше

Примерно 541 млн лет назад, с начала кембрийского периода, на Земле началось бурное развитие жизни. Судя по ископаемым остаткам, до этого жизнь на планете была куда более скудной. К тому же докембрийские организмы существенно отличались по морфологии от всех представителей более поздней биоты. Однозначно понять по сохранившимся отпечаткам, что это были за организмы, не представляется возможным, но почти все геологи и палеонтологи сходятся в том, что все эти организмы жили только в морской среде. Есть, однако, в научном мире достаточно авторитетный ученый — австралийский палеонтолог и палеопочвовед Грегори Реталляк, который уже много лет доказывает, что часть этих многоклеточных жили на суше еще в докембрии, и были они не животными, а, скорее, растениями. Недавно вышла его очередная статья с новыми аргументами в пользу гипотезы существования наземной биоты в докембрийское время.

Главная геохронологическая граница в истории Земли проходит на рубеже примерно 541 млн лет назад. Все, что было после этого рубежа, относят к фанерозою (переводится с древнегреческого как «явная жизнь»), а все, что было до, — к криптозою («скрытая жизнь») или докембрию. Такое разделение обусловлено тем, что в отложениях, датируемым этим возрастом (и более молодых), появляется много остатков организмов, обладавших минеральным скелетом, членистоногих и хордовых, однозначно опознаваемых моллюсков и иглокожих, а также сложных форм растений. Данный факт внезапного увеличения биоразнообразия в кембрийском периоде, с которого начинается фанерозой, получил в палеонтологии название кембрийского взрыва.

До середины XX столетия считалось, что в докембрии на нашей планете существовали только бактерии и некоторые одноклеточные. Но затем последовали многочисленные находки загадочных многоклеточных бесскелетных организмов в отложениях эдиакарского периода (635–541 млн лет), предшествовавшего кембрию. Большинство из этих организмов резко отличаются от всех ныне известных живых существ. Эдиакарская биота, расцвет которой пришелся на период 565–541 млн лет назад, представлена разнообразными, в основном плоскими, мягкотелыми организмами, отпечатки которых напоминают медуз, червей, «стеганые одеяла», ветви деревьев или перья. Систематическое положение этих существ остается неясным, и для их наименования используется собирательный термин «вендобионты» (от слова «венд» — прежнего названия последнего периода докембрия).

Вокруг вендобионтов не утихают многочисленные споры. Ученые спорят о морфологии и классификации вендобионтов, способах их питания и условиях жизни, обсуждают, когда и почему они исчезли и были ли они связующим звеном между более ранними организмами, представленными в основном бактериями, образовывавшими колонии в виде бактериальных матов (microbial mat), и более поздними кембрийскими организмами. Однако никто не сомневался в том, что это были морские организмы, до тех пор, пока Грегори Реталляк (Gregory Retallack) из Орегонского университета не опубликовал в 2013 году в журнале Nature подробное исследование, в котором он приводит доказательства того, что некоторые виды эдиакарской биоты вели наземный образ жизни и были скорее лишайниками, чем животными. Подробно об этом исследовании рассказано в новости Могли ли эдиакарские ископаемые жить на суше? («Элементы», 01.02.2013).

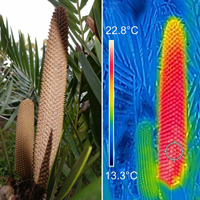

Выводы ученого основывались на изучении отложений так называемой эдиакарской пачки — комплекса осадочных пород возрастом 580–541 млн лет в Эдиакарских горах на юге Австралии — того самого комплекса, по которому и был назван геохронологический период эдиакарий. В составе эдиакарской пачки Реталляк выделил несколько слоев, которые по всем признакам относятся скорее к палеопочвам, чем к морским отложениям. Небольшой размер и плохая окатанность зерен в них более характерны для осадочных пород, образовавшихся под действием ветра (эоловые отложения), а неоднородная поверхность этих слоев с трещинами усыхания могла скорее возникнуть в условиях пустынь (возможно, пустынь арктического типа). Проведенный изотопный анализ показал высокую обогащенность эдиакарских слоев легкими изотопами кислорода и углерода, что также характерно для наземных отложений. При этом данные слои были насыщены окаменевшими остатками организмов (рис. 1).

Публикация Реталляка 2013 года вызвала бурную дискуссию среди ученых. В журналах Nature и Sedimentology были опубликованы сразу несколько статей, в которых не менее серьезные ученые обвиняли Реталляка в отсутствии литологических доказательств отнесения выделенных слоев к палеопочвам, а также в том, что выводы были сделаны по результатам исследования только одного конкретного комплекса пород.

Грегори Реталляк не сдался и продолжил исследования. За прошедшие пять лет он детально изучил строение эдиакарских осадочных комплексов Южной и Центральной Австралии и Намибии, сравнил их со сходными по условиям образования комплексами пород формации Уасатч (Wasatch) эоценового возраста (шт. Колорадо, США) и формации Мэнсфилд (Mansfield, шт. Индиана, США), а также с современными отложениями долин рек Мурчисон в Западной Австралии и Грин-Ривер в штате Юта (США), дополнил их примерами из других формационных комплексов Австралии и США широкого возрастного диапазона. Результаты исследования опубликованы в журнале Sedimentary Geology.

Рис. 2. Две модели образования тонких прослоев светлого песчаника в породах эдиакарского осадочного комплекса в районе Нилпена (Южная Австралия): А — традиционная модель «морских бактериальных матов»; B — предложенная автором флювиально-эоловая модель образования наземных «бактериальных» палеопочв. Стрелка в середине указывает направление течения времени. Рисунок из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

В качестве базового объекта своего исследования автор выбрал осадочный комплекс эдиакарской пачки из района Нилпена (хребет Флиндерс, Южная Австралия). Здесь между более толстыми (1–5 см) слоями темных плитчатых песчаников (flagstones) встречаются тонкие (3–10 мм) прослои светлого тонкозернистого песчаника (interflag sandstone laminae — ISL). По характеру осадочного материала и картине чередования слоев ранее считалось, что этот комплекс сформировался в прибрежно-морской зоне, а модель его образования описывалась следующим образом (рис. 2, А): во время шторма приносилось большое количество песчаного материала различной зернистости, который осаждался в прибрежной зоне (storm deposition); затем, во время спокойного периода, поверх спрессованных песчаников на морском дне образовывался тонкий слой бактериального мата, в котором активно развивались организмы-вендобионты. Затем картина повторялась. В итоге образовывался своеобразный «слоеный пирог» (рис. 3).

Рис. 3. Общий вид слоистого комплекса осадочных пород эдиакарской пачки в районе Нилпена (Южная Австралия). Стрелки указывают на местоположение прослоев тонкозернистых светлых песчаников ISL, относимых автором к палеопочвам. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Автор предлагает альтернативную флювиально-эоловую модель образования данного комплекса: толстые слои песчаников, по его мнению, имеют флювиальное происхождение (то есть, являются речными или потоковыми отложениями, flood deposition на рис. 2), а тонкие прослои светлых песчаников ISL — это палеопочвы, образовавшиеся путем выветривания речных отложений с добавлением эолового материала (wind deposition). Насыщенные микроорганизмами, эти палеопочвы были, по сути дела, наземными аналогами морских бактериальных матов — «бактериальными почвами» (microbial earth на рис. 2).

Автор приводит доказательства того, что по своему гранулометрическому и геохимическому составу тонкозернистые песчаники ISL существенно отличаются от вмещающих их плитчатых песчаников: они более тонкозернистые и обогащены легкими изотопами углерода и кислорода. Дополнительными признаками наземного происхождения этих песчаников служат: плохая окатанность зерен, что характерно для отложений, образовавшихся на суше под действием ветра и находки гипсовых роз, которые образуются только в наземных аридных условиях, а также следы ветровой эрозии на поверхности их прослоев. Из ископаемых организмов-вендобионтов к песчаникам ISL приурочены прежде всего находки дикинсоний.

Проведя подробное исследование осадочных комплексов с прослоями песчаников типа ISL, образовавшихся в разное время и в разных частях планеты, Грегори Реталляк делает вывод о том, что все они образовались в схожих условиях (имеют флювиально-эоловое происхождение), все обладают сходным строения и все содержат прослои палеопочв (рис. 4), сложенных эоловым (лёссовидным) и аллювиальным материалом алевритовой и песчаной фракций. При этом значительную роль в формировании палеопочв играли живые организмы. Истинные же морские осадочные комплексы таких палеопочвенных прослоев не содержат.

Рис. 4. Детальные разрезы пачек осадочных пород с песчаниками типа ISL: А — эдиакарского возраста (Нилпена, Южная Австралия); В — пенсильванского (позднекаменноугольного) возраста (Хурон, шт. Индиана, США); С — эоценового возраста (Микер, шт. Колорадо, США). 1 — песчаники; 2 — следы ряби; 3 — параллельная слоистость; 4 — эоловые дюноподобные структуры (зибары); 5 — конволютная (запутанно-волнистая) слоистость; 6 — прослои песчаников ISL; 7 — окаменелости вендобионтов; 8 — следы жизнедеятельности организмов; 9 — ископаемые растения; 10 — следы корней. Рисунок из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Отсюда автор делает вывод, что условия образования подобных флювиально-эоловых комплексов являются стандартными и были широко распространены в прошлом, а в настоящее время их можно в буквальном смысле наблюдать на намывных насыпях и отмелях. Изучение современных рек показало, что и в наше время действуют те же осадочные процессы, что и в эдиакарии, которые приводят к образованию тех же самых пород со всеми присущими им признаками (рис. 5).

Рис. 5. Современные аналоги условий формирования флювиально-эоловых комплексов. На фото видны темные слои плотных песчаников, сформировавшиеся в периоды разлива реки, и светлые пески — результат эолового выветривания. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology

Несмотря на неутихающие споры по поводу условий жизни эдиакарских организмов, если допустить правомерность выводов Грегори Реталляка, то придется признать, что жизнь вышла на сушу значительно раньше, чем это было принято считать, — примерно 580 млн лет назад.

Источник: Gregory J. Retallack. Interflag sandstone laminae, a novel sedimentary structure, with implications for Ediacaran paleoenvironments // Sedimentary Geology. 2019. V. 379. P. 60–76. DOI: 10.1016/j.sedgeo.2018.11.003.

Владислав Стрекопытов

-

Но ведь для дикинсоний известны следы питания и перемещения, и состав изотопов, характерный для животных. То есть, явно не лишайники. Но они вряд ли, с таким строением, могли бы быть наземными животными.

-

Это бредни лишь одного Грегори Реталляка, все специалисты его жёстко критикуют. В свое время это был крупный специалист палеопочвовед, но занявшись с 1990х эдиакарскими ископаемыми и отложениями напрочь испортил себе репутацию. То что вы написали про дикинсоний он игнорирует или толкует иначе. К примеру, следовые цепочки дикинсоний и ёргий он принял за ведьмины кольца. Но ведь следы (следовые платформы) в цепочке одинакового размера, перекрываются, выровнены по направлению движения длинными осями и иногда на конце цепочки есть отпечаток самого животного! Последняя его интерпретация, что "лишайники" сгруппировались в цепочки у подножий мерзлых бугров (бугры пучения) - съезжали вниз по склону. Наличие мерзлых бугров он определил по фотографии раскопок одного из слоев со следами ергий и дикинсоний на Белом море! (Retallack, G.J. 2016. "Field and laboratory tests for recognition of Ediacaran paleosols". Gondwana Research. 36: 94–110). На Белом море он никогда не был, ни в Палеонтологическом музее в Москве, ни в Краеведческом музее Архангельска этот слой не смотрел, со слоем и местонахождением не знакомился.

В ответ на статью Ильи Бобровского об обнаружении холестерина он заявил, что холестерин производят не только животные но и некоторые грибы, при этом сослался на статью в которой говорится о производстве грибами 24-ethyl-cholesterol (β-sitosterol), тогда как у дикинсоний и животных 27-cholesterol !-

Ясно. Реталляк - типа Фоменко от биологии :) тот, ведь, тоже - настоящий ученый в своей области, и фрик в чужой.

-

Если бы не Вы с mehraban я бы и не знал, кто такой Фоменко :). Не слышал о нем.

Реталляк специалист по палеопочвам, т.е. определять в каких условиях накапливались отложения, это его работа. Но уверовав в то, что эдиакарские организмы являются грибами и лишайниками и должны жить на суше, начал видеть почвы в морских отложениях. Это совсем... чуднО.-

"Если бы не Вы с mehraban я бы и не знал, кто такой Фоменко :). Не слышал о нем."

Вот поразительно, как бывают "непересекающиеся подмножества" знаний людей - причем людей, интересующихся наукой:) Я про Фоменко слышал, наверное, раз сто в разных местах. Зато про чудеса Реталляка - только на Элементах. -

Если честно, я сам фоменковскую Историю не читал. Точнее, мельком в интернете просматривал. А вот его критику почитывал уже внимательнее :) Суть же в том, что он настоящий математик, но в истории такого нагородил... А Реталляк хоть за близкую к своей специальности тему взялся, так что, конечно, их неправомерно сравнивать. У Реталляка все равно научный подход, хоть и сквозь пальцы (эти факты вижу, те нет), а не намеренная фальсификация.

-

Имел возможность видеть Фоменко в период обучения в МГУ он еще тогда был чудной. Кстати он далеко не одинок, был еще такой математик Кандыба его бредни были еще забористее но т.к. он печатал свои учебники в период СССР развернуться ему не удалось кроме предисловия к учебникам остальное цензура не пропускала. Вообще на мехмате люди своеобразные честно скажу.

-

-

Подозреваю, что и у Фоменко не намеренная фальсификация. Это ему банально незачем - он и так членкор.

Просто у Фоменко самокритичность уже совсем нулевая. Способен поверить в свою правоту до конца, совершенно не доверяя неудобным фактам.-

Ну да, он не то что фальсифицирует намеренно, а просто сам верит в свои бредни. Возможно. А, возможно, и врет, не моргнув глазом :) Почему-то добившись чего-то в одной области, часто люди думают, что и в совершенно иной они тоже могут быть авторитетом, не имея подготовки.

Ну как, ведь математика сложнее истории, а значит, любой математик может быть историком, а вот наоборот - нет. Подумаешь, гуманитарщина какая-то, там что, наука? :) Да любой инженер может взять летопись и найти пару источников, и состряпать Историю! Во!

Но ладно Фоменко - реальный доктор наук. А взять того же дрянного журналистшку Невзорова, что написал "научную" работу по морфологии мозга! Это как вообще?! 0_o-

По поводу Фоменко, и правда сложно сказать, верит он сам в свои бредни или намеренно искажает. Однако, такие модные тренды однозначно выгодны властьимущим, мне кажется. Я имею в виду альтернативную историю, махровый национализм, расизм, вера в избранность расы, ксенофобию, теории заговора и обычно вытекающие из этих идеологий –антисемитизм, левые или тоталитарно-имперские взгляды. Фоменко же не одинок, почитайте только всяких Сидоровых, Стариковых и прочих, так Фоменко вам покажется Эйнштейном ) По поводу Невзорова – тут согласен, зря он полез в антропологию и нейроморфологию, а потом еще и начал позорно бодаться с настоящими учеными, антропологами, которые указали на его неправоту. Но этот негатив для меня перевешивают его заслуги в борьбе с клерикализмом, религиозным мракобесием, тоталитаризмом.

-

У Невзорова не меньшее мракобесие с лошадьми, например. Так что уважать его не за что. А с религией он не дружит, видимо, по иным соображениям, а не из-за следования научной картине мира.

Что же касается поддержи властями этих фриков, то как-то особо ее и нет. Просто им не мешают, это да. Клерикализация - то другой тренд, это есть. Так как никакой иной идеи объединяющей сейчас и нет. Это я про Россию говорю. Но я сам с Украины, так что мне не так все видно. А вот у нас-то, как раз, фричество в официальные учебники проникает. Конечно про "древние укры выкопали море" пока еще не пишут :) Но чушь про тысячелетия украинской истории и т.д. - на каждом шагу в официальных учебниках.-

Я из Беларуси, но езжу много в Украину, да и друзей там полно. От них не слышал про особое фричество в учебниках, знаю только что у них хотя бы нет основ православной этики, как в РФ. Пока ) А по поводу мема "укры выкопали море" – то он как раз из РФ пошел вроде.

По Невзорову не буду 100% утверждать, но те его материалы, которые я смотрел по атеизму и антиклерикализму - преотличнейшие, как для широкой публики и как для пропаганды. По остальному, опять же, сильно глубоко не вникал.-

Есть у нас фричество в учебниках. Не ядреное, но есть. Про тысячу лет украинской истории (что Древняя Русь - это не современная Украина, им не ведомо, раз условно названа Киевская, то все), про великие победы над Московией (в составе Литвы или Польши или даже татар, но кого это волнует), про первую конституцию в Европе и т.д.

Клерикализма пока нет. Но, думаю, в связи с теперешним отделением части церквей от московского патриархата, начнется.-

Сразу скажу, что к мнимым "великим победам" "укров", тысячелетним историям я отношусь очень скептически. Но это касается не только Украины, я не приемлю идеологию национализма и избранности любой нации категорически, где бы она не культивировалась. Для меня главная нация - это хомо сапиенс. НО. По поводу термина, о котором вы сказали.

Киевская Русь был термин изначально. И при совке и раньше. Так как он научен. Это уже сейчас усилиями РФ создается некое уродство под именем "Древнерусское государство", непонятно что в себя включавшее и со всеми вытекающими. Даже не уважаемых ресурсах видел вроде Википедии. Только лишь для того, чтобы слово "киевская" начали подзабывать ) вроде как понятно по каким причинам, да? )

-

-

-

-

-

-

-

Я немного читал Фоменко, а также его критику, у меня сложилось впечатление что как раз он намеренный фальсификатор. Так так там только два варианта: либо фальсификатор, либо не дружит с самой элементарной логикой, что для математика как-то странно. А зачем ему это было нужно — очень даже понятно, денег заработать. Начиналось-то это в 90-е, времена для ученых не самые сытые. А книжки его продавались громадными тиражами.

-

-

-

-

-

-

Потому, что в такого типа местонахождениях эдиакарская живность была захоронены на месте своего обитания в прижизненном положении, в окружении следов своего питания, некоторые дикинсонии и кимбереллы пытались вылезти из под похоронившего их песка, т.е. были живы. Кроме подвижных кимберелл и дикинсоний (присасывались к микробиальному мату на поверхности дна во время шторма, благодаря чему и были захоронены) здесь же имеются закрепленные на морском дне чарниодискусы, трибрахидиумы, ругоконитесы, фунизии и прочие. Реталляк тоже считает, что все они захоронены в прижизненном положении на месте своего обитания, это общепринятый объективный факт.

Австралийские отложения сильно выветрелые, окисленные аж на глубину порядка километра, так что непригодны для изотопных и тонких минералогических исследований, которые проводит Реталляк. В Намибии тоже сильно подверглись изменениям. В то время как на Белом море отложения остались не измененными, содержат большое количество фромбоидального пирита, который мог образоваться только в условиях бескислородной водной среды, а также содержат большое количество органики, что противоречит идеи Реталляка об арктической пустыне. Кроме того, обычны подводно-оползневые образования и текстуры деформации жидкого осадка.

Следы кормления кимбереллы на микробиальном мате он принимает за отпечатки кристаллов льда, образовавшихся на земле во время ночных заморозков. Слепки трещин уплотнения водонасыщенного глинистого донного осадка и микробиального мата, которое происходит под тяжестью вышележащего осадка (к примеру, слоя песка), он принимает за растрескивание почвы из-за засухи.

Мужик давно стал рабом своих идей, не в силах признать их ошибочность, живет в своем замкнутом мире... -

Реталляк считает, что мягкие ткани животных не могут сохраняться в виде высокорельефных отпечатков и объемных слепков в песчаниках, как это имеет место быть с эдиакарискими организмами. Он полагает, так могут сохраняться только жесткие, устойчивые к разложению образования наподобие растений, сравнивал отпечатки эдикакрских организмов с сохранностью стволов деревьев, каламитов. Почему-то решил, что лишайники и грибы имеют те же свойства. что и растения и должны сохраняться также. Но где же обилие отпечатков и слепков ископаемых грибов и лишайников?! Их отсутствие его не смутило, этот факт Реталляк проигнорировал. Так в 1990х началась его эпопея поиска доказательств грибной природы эдиакарцев и родилась идея докембрийской тундры.

-

-

Ничего странного в этом бы не было. Всему свое время. Растения начали осваивать сушу в конце ордовикского периода, т.е. 450 млн. лет назад, а животные на несколько миллионов лет позже, в силуре, девоне. А воздушную среду животные начали осваивать, полетели, лишь в каменноугольном периоде ~350 млн. лет назад.

В докембрии (более 540 мл лет назад) на суше жили только микроорганизмы. А животные только-только появились примерно 600 млн лет назад.-

Бактерии везде и это корм для многих. Как то сомнительно что этот корм себе лежал и его никто не ел. Что касается своего времени, например можно вспомнить сколько приспособлений есть у современных рыб для существования вне водоема. Это совершенно вне обычной цепочки эволюции которая рассматривается как поэтапный выход позвоночных на сушу. Так же следует учитывать что древние организмы в любом случае оказывались в воздушной среде, например при отливах, это наверняка стимулировало частичный "выход на сушу".

-

В докембрии действительно некому было есть кроме тех же микроорганизмов, животные ещё не появились. В осадках накапливалось огромное количество органики вплоть до кембрия, когда животные наконец-то освоили жизнь в грунте. В эдиакарии недавно появившиеся животные не то что бы сушу, даже донный осадок не могли толком освоить, начали делать лишь робкие попытки. Литораль это все же скорее море, чем суша и никак не тундра и арктическая пустыня, как рисует Реталляк.

Рыбы известны с кембрия, а на сушу приспособились выходить лишь через 100 млн. лет.-

В докембрии действительно некому было есть кроме тех же микроорганизмов, животные ещё не появились

Ядикоизвиняюсь. Но есть простейшие, которые прекрасно обитают на/в почве... Причём могут образовывать интересные штуки, наподобие слизевиков (!)...-

Верхний слой грунта гораздо лучше приспособлен к жизни, чем водная толща. Тонкая плёнка воды - интенсивный газообмен и хорошая освещённость; близость минеральной подкормки; низкая токсичность среды обитания - сверху льётся дистиллят с серной и углекислотой, а не ионы трёхвалентного железа и двухвалентной меди. В общем, я сторонник того, что жизнь с суши постепенно сползла в море, приспособившись к его токсичности - весь кальций меловых отложений, и хлористый калий, известный нам в месторождениях - весь был в воде. Стиральный раствор, а не море.

Что касается крупных эдиакарских организмов, они могли стать и амфибийными, за десятки-то миллионов лет.

-

-

-

-

С тех пор, как я понимаю, его всерьёз воспринимают исключительно по инерции, сложно всё-таки поверить, что человек с репутацией и багажом окончательно съехал с глузду.

А теперь о нём и его фантазиях пишут "Элементы" - ну, что ж, ждём увлекательных рассказов в стиле А.T.Фоменко... Тот тоже, кстати, вполне себе математик с именем... был.

- RETALLACK, G.J., 2016, Ediacaran sedimentology and paleoecology of Newfoundland reconsidered: Sedimentary Geology, v. 333, p. 15–31

Замечания к этой идее Реталляка можете найти к примеру у

Liu, A.G. and Matthews, J.J. (2017) Great Canadian Lagerstätten 6: Mistaken Point Ecological Reserve, Southeast Newfoundland Geoscience Canada, 44(2)

и в цитируемой там литературе.

-

А, кстати, что ему мешает придумать и подводные "лишайники"? Тут на новое царство на древе Жизни тянет!

-

-

-

Вендобионтов Зейлавер придумал именно как вымершее царство, не имеющее отношения к животным, по его мнению это были гигантские одноклеточные. Под конец жизни он отказался от царства и рассматривал вендобионтов уже как особую группу фораминифер. Остальные стали использовать термин вендобионты просто для обозначения необычных вендских организмов (с разными представлениями о том, единая это группа или полифилитическая), это как называть "кембробонтами" кембрийскую фауны, где тоже много необычной живности. Красиво звучит и создает таинственность, хочется людям чего-то сказочного, необычного, а не банальных животных. Этим не только Реталляк с Зейлахером грешат, но и к примеру Андрей Журавлев (МГУ) и другие эдиакароведы в разной степени.

-

Вообще, сейчас, ведь, уже нашли внешние покровы некоторых вендобионтов. И они оказались не совсем членистыми снаружи (со скользящей симметрией) - однородный покров с бугорками. То есть эта их "ёлочная" симметрия - это внутренние органы, выходит? А тогда они не столь радикально отдалены от последующих животных.

-

Это вы говорите о представителях типа Proarticulata, в который входят дикинсонии, ёргии, сприггины, онеги, цианорусы, вендии, археаспинусы, андивы и некоторые другие "вендобионты". Сегментация (метамерия) у разных проатикулят проявляется по разному:

- затрагивает внешние покровы и внутренние органы в равной степени (одному полусегменту наружных покровов соответствует один боковой отросток кишечника);

- у других сегментация внешних покровов и метамерия кишечника не совпадают, число отростков кишечника меньше и направлены под другим углом, пересекая множество сегментов;

- внешние покровы не сегментированы, но есть два ряда внутренних полостей, располагающихся со смещением;

- ещё у одних, внешние покровы не сегментированы, под ними располагалось плотное сегментированное тело, внутри которого имелась продольная полость (кишечник?);

У некотрых внешние покровы были покрыты мелкими округлыми или коническими бугорками.

Т.е. прартикуляты не были "суперсегментированными", когда сегментация затрагивает все слои, органы.-

Ну да, я про проартикулят. Не про рангей. Вообще же, на мой непрофессиональный взгляд, название проартикуляты вводит в заблуждение. Скорее пробилатерии их следовало бы назвать :) А чистые проартикуляты - это сприггины.

-

Наиболее архаичными билатериями сейчас считаются ксенотурбеллы у которых нет и намека на сегментацию. Вероятно, она независимо возникала у аннелид, панартропод, киноринх, хордовых, некоторых неметрин и цестод. Proarticulata можно расшифровать как "предшественники сегментированных" (т.е. аннелид и панартропод) , не в смысле предки, а доминирующая группа сегментированных докембрия, на смену которой в кембрии пришли привычные нам сегментированные животные.

Как по мне, проартикуляты настоящие билатерии, ничто этому не противоречит: имеют двустороннюю симметрию, брюшную и спинную стороны, передний и задний конец. То что левые и правые метамеры сдвинуты на 1/2 тоже не критично, это может быть следствием искажения правильной билатеральности по аналогии с ланцетниками, у которых левые и правые мускульные сегменты смещены аналогичным образом.

Сприггиниды (сприггина, лоссиния, цианорус, мэривадея) имеют полный набор признаков проатикулят, вплоть до мелких бугорков. Даже длинное узкое тело не уникально.-

"Наиболее анархичными билатериями сейчас считаются ксенотурбеллы у которых нет и намека на сегментацию. "

Но вот похоже, что даже общий предок билатерий и книдарий уже был сегментированным: https://old.elementy.ru/novosti_nauki/433339/Razvitie_segmentov_u_knidariy_kontroliruetsya_Hox_genami_kak_u_bilateriy

А ксенотурбеллы могли сегментацию и утратить. При их небольших размерах и медленном обмене веществ она не особо и нужна.

Вообще, меня давно удивляло и удивляет, почему происхождение сегментации представляется чем-то загадочным, а "истинная" (охватывающая все органы) сегментация - признаком высокого уровня развития. Имхо, первичной должна быть как раз она - для почти всех животных.

Другое дело, что утратить ее тоже не трудно. Вообще "утрата" любого приобретения не составляет труда до тех пор, пока на его основе не построено что-то более сложное. А тогда уже произойдет не утрата, а "нарушение" метамерии, как у насекомых или позвоночных.

-

-

-

Я все думал, откуда вы про несегментированные наружные покровы узнали? А оказывается у Иванцова в декабре была лекция о проартикулятах "«Оладушки» из докембрия" и опубликована в youtube.

По завершению лекции ему был задан вопрос о сходстве ассиметричной сегментации проартикулят и ланцетников (примитивные хордовые), где он отметил, что ассиметрия в сегментации у ланцетников не всеоблемлящая, затрагивает лишь отдельные структуры. Здесь я должен его поправить. Смещение на 1/2 затрагивает практически все органы: мускульные сегменты, жаберные щели (глотку), гонады, нервную систему. Невидно смещения лишь в строении кишечника, т.к. он не имеет боковых отростков и в строении наружных покровов, т.к. они не сегментированы. По большому счету, степень сегментации и асимметрии ланцетников и проартикулят сопоставимы.

-

-

-

-

-

-

А вообще - мне всегда казалось странным, что докембрийскую сушу считают в принципе безжизненной. Интересно, это представление как-то подкреплено находками, или просто считается, раз озонового слоя в атмосфере не было, то и жизнь на суше невозможна в принципе. Всё же бактерии - это весьма живучие создания, они даже на многокилометровой глубине, в толщах пород, живут... Может всё таки есть какие-то данные о бактериальных сообществах докембрийской суши? Ну если, конечно, таковая вообще существовала (см. первую часть моего поста).

-

Полное отсутствие жизни на суше в докембрии и бескрайние литорали до появления высших растений, это крайности. Хочется людям экзотики.

На суше в докембрии микробальная жизнь была, находят даже примитивные палеопочвы (если их так можно назвать). Да и ультрафиолет не помеха жизни в толще грунта.

Ваттовые моря (обширные литорали) возникают где снос осадка с прибрежного мелководья в глубину моря и поступление его с суши находятся в равновесном состоянии. Если снос осадка с мелководья превышает скорость его поступления с суши, то литораль не образуется, идет резкий рост глубин. А если наоборот, то происходит обмеление и наступление суши (это могли бы быть песчаные пустыни с дюнами до нескольких сотен метров высотой, на западном побережье Африки Сахара подходит к океану и никаких обширных литоралей). Видимо, чаще менялась береговая линия, русла рек и литорали были побольше, но не более того.

Если рассматривать беломорские позднедокембрийские отложения, то континентальные позднерифейские песчаники мощностью до нескольких километров, накапливавшиеся преимущественно в аридных условиях, при эдиакарской трансгрессии моря быстро (до 40 м пляжных, баровых отложений) сменяются нормально морскими мелководного моря мощностью около 500 м. Эдиакарская фауна приурочена к этому интервалу, на глубинах от ниже воздействия волн, до, возможно, нижней литорали и близкой к ней средней. Выше морские отложения быстро сменяются преимущественно литоральными, дельтовыми, озерными, континентальными отложениями эдиакария (без фауны, микробиальные маты многочисленны) и раннего кембрия (мощьностью до 400 м). В кембрийских мелководных и литоральных отложениях множество ископаемых следов.-

-

-

Ну давайте про Курочкина. Тоже, говорят, заблуждается насчет птиц. Хотя на взгляд неспециалиста, достаточно убедительно.

-

Не могу. Не моя тема.

Отмечу лишь, что свои взгляды о происхождении "настоящих" птиц от каких-то триасовых архозавров, а эннанциорнисовых птиц от пернатых хищных динозавров (если меня память не подводит) он публикует в научпоповской литературе и материалах конференций, до серьезных рецензируемых журналов дело, вроде бы, не доходит. К таким же выводам как он никто в мире не приходит и его имя за рубежом практически никто не знает.-

Господа,

"Щательнее" надо быть: Евгений Николаевич Курочкин (1940-2011), к сожалению, уже ничего не публикует (см. хотя бы "Википедию"). Пик его творческой активности пришёлся на те годы, когда, кроме оголтелых кладистов, никто, включая ведущих орнитологов – Сторра Олсона и Алана Федуккию, идею прямого происхождения птиц от динозавров доказанной не считал, а триасовый протоавис Чаттерджи ещё развенчан не был. И, кстати, именно Курочкин обратил внимание на то, что к птицам (в широком смысле) вели множественные цепочки морфологических и генетических преобразований, что мы сейчас и видим на примере тех же динозавров, поскольку к концу мелового периода целые комплексы птичьих признаков появляются в очень разных группах.

Поздний Грегг Реталляк, при всём к нему уважении, как к фактическому создатели современного палеопочвоведения, – это прямой продукт современного состояния науки, когда в погоне за рейтингами, ведущие журналы готовы напечатать иногда подобные вирши, поскольку печатных ссылок на них (пусть и отрицательных), согласно 1-му закону Интернета, будет на один-два порядка больше, чем на самое гениальное произведение. И сколько его рукописи не заворачивай, всё равно где-нибудь прорвётся, поскольку некоторые крупицы мысли там всё-таки присутствуют.

А вот публикации Астафьевой-Розанова – это уровень даже не Фоменко, а Лысенко, когда за "выдающиеся достижения" выдаётся то, наличие чего применяемыми авторами методами в принципе не доказуемо. Такое напечатать ни один журнал, считающий себя приличным, и если главный редактор сего журнала не является по совместительству и автором.-

-

Только сейчас заметил, что последнюю фразу не дописал. Должно быть: "Такое напечатать ни один журнал, считающий себя приличным, и если главный редактор сего журнала не является по совместительству и автором", не осмелится.

А с Евгением Николаевичем, очень показательный случай был опять же для высокорейтинговых журналов. Когда он в Монголии нашёл в начале 80-х прошлого века остатки раннемеловой веерохвостой птицы (Ambiortus) – древнейшей на тот момент, ни один такой журнал печатать его статью не отважился, поскольку тогдашняя парадигма существование подобных пернатых в столь давние времена не предполагала.

-

-

-

А что там у Розанова? Это не про того ли, который занимается палеобактериологией? Я у него ещё книгу про кембрийский взрыв читал... В одной из своих научпоповских лекций он показывал образец породы возрастом 3 млрд лет, с остатками чего-то такого, что с уверенностью опознавалось как остатки эукариот. Ибо у бактерий, типа, рельефных форм не бывает.

-

К примеру, Розанов и др. (2016, Докл. АН, 470, 3, 1-3) о находке цианобактерий в железистых кварцитах возрастом 2.4-1.7 млрд лет: написано о роли бактерий в формировании минералов железа, о составе гликокаликса, о роли биогенного фактора в формировании исследуемых железных руд, но... почти не слова о том, как доказать, что исследуемые объекты являются именно ископаемыми и имеют биогенное происхождение. Для чего требуется хотя бы доказать: 1) осадочную природу самих отложений; 2) первичность включений, которые должны быть достаточно обильны; 3) их тесную генетическую связь с первичными минералами в породе; 4) сходство степени изменения включений с таковой первичных минералов; 5) невозможность объяснить изотопную подпись углерода абиогенными процессами; 6) приложить усилия к поиску следов биогенных элементов — N, S, P и 7) молекулярных органических остатков — биомаркеров (см. Bernard, Papineau, 2014, Elements, 10, 435-40). Современные бактерии и даже грибы хорошо умеют забираться в любые "щели" и очень быстро минерализоваться – от ископаемых просто так не отличить (Drake et al., 2017, Nature Communications, 8, 55).

-

-

-

-

-

-

А описан ли хоть один вид докембрийских сухопутных микроорганизмов?

А то я где-то читал статью про докембрийские палеопочвы - так там просто любой более-менее круглый объект микронных размеров считался "предполагаемым микробом" :)

-

Из-за плохой сохранности и простой морфологии вряд ли палеопочвенные микрофоссилии определимы до рода, вида.

"предполагаемым микробом" Полагаю, это была одна из статей Астафьевой, Розанова 2010, 2012 годов.

Из свежего отечественного с хорошими образцами смотрите

- С. Ю. Чаженгина, А. В. Бакаева, З. П. Рыбникова, П. В. Медведев, С. А. Светов (2017). "Микрофоссилии из реликта мезоархейской коры выветривания коматиитов Койкарской структуры (Центральная Карелия)". Труды Карельского научного центра РАН № 11. С. 78–90

-

Ну, насколько я помню, вплоть до Кембрия концентрация кислорода в атмосфере была сильно ниже современной. Вроде бы только после Криогения концентрация начала быстро возрастать. А до того кислород в основном быстро утилизировался в различных процессах. В том же позднем палеопротерозое он расходовался на окисление огромных объёмов железа.

Жизнь до кембрия

-

13.07.2023На протяжении «скучного миллиарда» на Земле доминировала переходная «протостероловая» биотаЕлена Наймарк • Новости науки

13.07.2023На протяжении «скучного миллиарда» на Земле доминировала переходная «протостероловая» биотаЕлена Наймарк • Новости науки -

16.09.2019В позднеэдиакарских отложениях Китая найдены отпечатки сегментированных ползающих билатерийАлександр Марков • Новости науки

16.09.2019В позднеэдиакарских отложениях Китая найдены отпечатки сегментированных ползающих билатерийАлександр Марков • Новости науки

-

23.07.2019Свойство бактериальных матов накапливать калий поможет искать следы древней жизниВладислав Стрекопытов • Новости науки

23.07.2019Свойство бактериальных матов накапливать калий поможет искать следы древней жизниВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

22.05.2019Ископаемые грибы возрастом миллиард лет близки к точке расхождения грибов и животныхЕлена Наймарк • Новости науки

22.05.2019Ископаемые грибы возрастом миллиард лет близки к точке расхождения грибов и животныхЕлена Наймарк • Новости науки

-

12.03.2019Прелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Елена Наймарк • Новости науки

12.03.2019Прелюдия истинной многоклеточности или ранние эволюционные эксперименты?Елена Наймарк • Новости науки

-

25.01.2019Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на сушеВладислав Стрекопытов • Новости науки

25.01.2019Осадочные породы с отпечатками докембрийских многоклеточных могли образовываться на сушеВладислав Стрекопытов • Новости науки

-

24.09.2018Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царствуАлександр Марков • Новости науки

24.09.2018Подтверждена принадлежность дикинсонии к животному царствуАлександр Марков • Новости науки

-

23.08.2018Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногихСергей Ястребов • Новости науки

23.08.2018Палеонтологи уточнили время появления первых членистоногихСергей Ястребов • Новости науки

-

25.01.2018Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерийАлександр Марков • Новости науки

25.01.2018Загадочные эдиакарские организмы Beltanelliformis оказались колониями цианобактерийАлександр Марков • Новости науки

-

26.12.2017Мы живём на днеКирилл Власов • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №9–10, 2017

26.12.2017Мы живём на днеКирилл Власов • Библиотека • «Кот Шрёдингера» №9–10, 2017

Последние новости

Рис. 1. Тонкозернистый песчаник эдиакарского возраста (Намибия), предположительно эолового происхождения, с отпечатком представителя вендобионтов Rangea schneiderhoehni. Фото из обсуждаемой статьи в Sedimentary Geology