В энергию водородной связи существенный вклад вносят ковалентные взаимодействия

В поисках ответа на вопрос о природе водородной связи специалисты по квантовой химии применили к этому типу межмолекулярных взаимодействий теорию валентных связей. Для наиболее изученных типов водородных связей (F–H⋯FH, F–H⋯OH2, F–H⋯NH3, HO–H⋯OH2, HO–H⋯NH3 и H2N–H⋯NH3) они определили вклад различных факторов в общую энергию водородной связи и установили, что в ряде изученных систем ковалентное взаимодействие может составлять более половины энергии водородной связи.

Говоря о связях в химических веществах и химических процессах, мы выделяем два типа связей — химические (внутримолекулярные) и межмолекулярные. Химические связи — это достаточно прочные взаимодействия атомов или продуктов их превращений друг с другом, благодаря которым образуются молекулы или другие формы существования веществ. Существует всего три типа химических связей:

1) ковалентная связь образуется за счет того, что два или более атомов связываются общим электронным облаком;

2) ионная связь — атомы или их группы, приобретая или отдавая электроны, превращаются, соответственно, в отрицательно или положительно заряженные ионы, которые связываются друг с другом за счет электростатических взаимодействий;

3) металлическая связь существует только в металлах и сплавах, где всем атомам кристаллической решетки металла одновременно принадлежит общее электронное облако.

Межмолекулярные связи (иногда их называют «нехимическими связями») — менее прочные по энергии взаимодействия, они притягивают друг к другу молекулы, находящиеся в жидкой или твердой фазах, и не приводят к образованию ковалентных (химических) связей. Несмотря на различие в энергии, и химические, и межмолекулярные связи могут формироваться либо за счет объединения электронной плотности, либо за счет электростатических взаимодействий, либо (и это происходит чаще всего) за счет их суперпозиции.

Водородная связь — это межмолекулярное взаимодействие, которое возникает между атомом водорода, ковалентно связанным с атомом электроотрицательного химического элемента, и атомом другого электроотрицательного элемента. Атом водорода, будучи связанным с одним электроотрицательным атомом, испытывает недостаток электронной плотности и притягивается ко второму электроотрицательному атому, богатому электронами. Обычно водородную связь обозначают следующим образом: D–H⋯A. Связанный с водородом ковалентной химической связью атом «D» называют донором водородной связи, а атом «A» — акцептором водородной связи.

Термин «водородная связь» впервые появляется в 1920 году в работе Венделла Латимера и Уорта Родебуша (W. M. Latimer, W. H. Rodebush, 1920. Polarity and Ionization from the Standpoint of the Lewis Theory of Valence). В 1930-е годы концепция водородной связи была успешно использована для объяснения значений аномально высоких температур кипения и диэлектрической проницаемости органических веществ, содержащих фрагменты –ОН и –NH (W. D. Kumler, 1935. The Effect of the Hydrogen Bond on the Dielectric Constants and Boiling Points of Organic Liquids), а также необычных свойств воды в жидком и твердом агрегатном состоянии (M. L. Huggins, 1936. Hydrogen Bridges in Ice and Liquid Water).

Благодаря образующимся между молекулами воды водородным связям вода (Н2О) отличается самой высокой температурой кипения среди водородных соединений элементов 16-й группы, в которую входит кислород (а также сера, селен, теллур, полоний и ливерморий). При этом в ряду H2S—H2Se—H2Te температура кипения увеличивается параллельно увеличению молекулярной массы. Водородные связи также ответственны за то, что при замерзании плотность воды понижается и лед плавает на поверхности воды, не давая водоемам промерзнуть до дна. Именно эта особенность воды (и, следовательно, образующихся в ней водородных связей) не раз позволяла жизни сохраняться во время ледниковых периодов и даже глобальных обледенений Земли.

За почти сто лет существования концепции водородной связи этот вид межмолекулярного взаимодействия изучали и с помощью теоретических, и с помощью экспериментальных методов — инфракрасной и ЯМР-спектроскопии, рентгеновской и нейтронной дифракции. В настоящее время без привлечения концепции водородных связей нельзя объяснить ни особенности тонкой структуры белков и нуклеиновых кислот, ни механизм протекания катализируемых ферментами процессов, протекающих в организме. Образование и разрушение водородных связей может объяснить даже то, почему во время стирки изделия из льняных и хлопковых тканей мнутся, и какие физические процессы протекают во время глажения тканей (см., например, задачу Химия глажения).

Несмотря на большое количество исследований, посвященных влиянию водородных связей на физические и химические свойства веществ, природа этого межмолекулярного взаимодействия до сих пор не ясна. C одной стороны, это не мешает химикам применять концепцию водородной связи для объяснения многочисленных химических и физических явлений, с другой — химики стремятся установить механизм образования водородно-связанных комплексов.

В свое время Лайнус Полинг, непререкаемый тогда авторитет в области природы химических связей, предполагал, что водородная связь представляет собой исключительно электростатическое взаимодействие: несущий частичный положительный заряд атом водорода, от которого более электроотрицательный донор водородной связи (кислород, фтор или азот) оттягивает электронную плотность, притягивается к заряженному отрицательно акцептору водородной связи (L. Pauling, 1960. The Nature of the Chemical Bond). Он исключал, что атом водорода может образовать ковалентную связь сразу с двумя атомами. Тем не менее открытие многоцентровых многоэлектронных ковалентных химических связей позволило уже современникам Полинга заметить, что перенос заряда между атомами, который наблюдается в водородно-связанном комплексе D–H⋯A, можно объяснить только тем, что в водородной связи имеется ковалентная составляющая (C. G. Cannon, 1958. The nature of hydrogen bonding: A review of published work and discussion), вклад которой в общую энергию связи, однако, в те времена не удавалось оценить.

Сейчас, спустя шесть десятков лет после начала дискуссий о том, что же главное в водородной связи — электростатика или ковалентные взаимодействия, — единства удалось достичь только в том, что для образования водородной связи важны и электростатические, и ковалентные взаимодействия. Вопрос же о том, какое из них вносит больший вклад в притяжение водорода к акцептору водородной связи, до сих пор остается открытым. Интерес к водородной связи не праздный — учитывая ее значение для химии и молекулярной биологии; полное понимание ее природы — не просто голое теоретизирование, но и перспектива более эффективного управления процессами, в которых происходит образование или разрыв водородных связей.

Исследователи из Колледжа маристов (Marist College, Поукипси, штат Нью-Йорк, США) под руководством Джона Моррисона Гэлбрайта (John Morrison Galbraith) впервые решили применить к изучению водородной связи теорию валентных связей. Эта теория — приближенный квантовохимический метод, основным допущением которого является то, что каждая пара атомов в молекуле удерживается вместе при помощи одной или нескольких общих электронных пар. Выбор такого приближения был продиктован тем, что теория валентных связей — достаточно гибкий инструмент для анализа химических взаимодействий, который, благодаря простоте возможных моделей связывания, легко может быть адаптирован и для анализа водородных связей (рис. 2).

Рис 2. Шесть вариантов представления водородной связи, предложенных на основании метода валентных связей. Н — водород, А — акцептор водородной связи, D — донор водородной связи. Точками обозначены электроны. Окружность и чечевицеобразные фигуры — s-орбиталь водорода и р-орбитали донора и акцептора водородной связи, соответственно. Дугами показано взаимодействие электронов — образование общей электронной пары для двух атомов. Рисунок из обсуждаемой статьи в Physical Chemistry Chemical Physics

Авторы использовали метод валентных связей для изучения следующих водородно-связанных ассоциатов: F–H⋯FH, F–H⋯OH2, F–H⋯NH3, HO–H⋯OH2, HO–H⋯NH3 и H2N–H⋯NH3. Конечно, существует большое количество водородных связей и другого типа, однако выбор моделей для исследования был продиктован тем, что именно они лучше всего соответствуют простейшему определению водородной связи, упоминаемому еще в школьном учебнике: «притяжение между связанным с N, O или F атомом водорода и другим электроотрицательным атомом».

Для анализа модельных водородных связей исследователи раскладывали общую энергию каждой из них на «элементарные» составляющие. С помощью метода функционала плотности (см. также А. Сатанин, 2009. Введение в теорию функционала плотности) были поэтапно рассчитаны следующие составляющие энергии водородной связи (рис. 3): изменение геометрического состояния участников водородного связывания, вклад кулоновского взаимодействия (электростатическая составляющая), вклад поляризации химических связей и вклад переноса заряда (ковалентная составляющая).

Рис. 3. Графическое отображение предпринятого в ходе работы разложения энергии водородной связи на составляющие. Соотношение вкладов разных составляющих показано лишь качественно, а конкретные значения энергий не приводятся, так как они отличаются у разных комплексов с водородной связью и зависят от типа донора и акцептора водородной связи. Рисунок из обсуждаемой статьи в Physical Chemistry Chemical Physics

Такое разложение традиционно используют при анализе химических и отличающихся большой энергией межмолекулярных взаимодействий. И попытки проделать это с водородной связью уже предпринимались ранее, но применялись квантовохимические модели, дающие менее точные предсказания (см., например, D. Danovich et al., 2013. Understanding the Nature of the CH⋯HC Interactions in Alkanes).

Расчеты показали, что из шести возможных вариантов представления водородной связи наиболее выгодными с точки зрения энергетической стабилизации являются структуры, в которых ковалентность водородной связи максимальна — на рис. 2 они обозначены номерами IV и V. Для структуры IV ковалентная связь образуется за счет взаимодействия водорода с неподеленной парой электронов акцептора водородной связи; граничная структура V образуется за счет того, что пара электронов ковалентной связи H–D и неподеленная электронная пара акцептора водородной связи образуют единое четырехэлектронное облако, которое связывает одновременно все четыре ядра системы D–H⋯A. Такую химическую связь называют четырехэлектронной трехцентровой.

Также было определено, что в водородно-связанном комплексе F–H⋯NH3, для которого наблюдается наиболее прочная водородная связь с энергией 57,3 кДж/моль (эта величина сравнима с прочностью «обычных», внутримолекулярных связей), вклад ковалентной связи в общую энергию водородной связи составляет 82,6%. В целом же для изученных систем перенос заряда (ковалентная составляющая) составляет от 32,6% до 82,6% от общей энергии водородной связи.

Полученные результаты противоречат результатам проведенного в прошлом году теоретического исследования водородной связи (тем же методом), в котором делался вывод о том, что водородная связь преимущественно определяется электростатическими взаимодействиями (A. J. Stone, 2017. Natural Bond Orbitals and the Nature of the Hydrogen Bond). Сторонники двух точек зрения на водородную связь — «ковалентной» и «электростатической» — уверены в своей правоте, критикуя работы оппонентов примерно одинаковыми аргументами: ошибками в подборе математических функций для квантовохимического анализа и неточностями в разбиении вкладов различных факторов на общую энергию водородной связи.

Тем не менее, если отвлечься от выводов двух работ и посмотреть на объекты, которые в них изучены, то нельзя сказать о непреодолимом противоречии. В указанной работе 2017 года вывод об электростатическом характере водородной связи делается на основании исследования единственного водородно-связанного комплекса — F–H⋯FH, для которого в обсуждаемой работе 2018 года как раз отмечается наименьший вклад ковалентной составляющей в общую энергию. Очевидно, что формулировка столь важного вывода о сути водородной связи только по одному примеру вряд ли может считаться объективной.

Скорее всего в ближайшее время мы увидим и другие попытки интерпретировать природу этого межмолекулярного взаимодействия, благодаря которому вода кипит при 100°С, а белки образуют сложные надмолекулярные структуры.

Источник: Coleen T. Nemes, Croix J. Laconsaya, John Morrison Galbraith. Hydrogen bonding from a valence bond theory perspective: the role of covalency // Physical Chemistry Chemical Physics. 2018. DOI: 10.1039/C8CP03920H.

Аркадий Курамшин

-

Я-то думал, что квантовомеханические расчеты уравнения Шредингера для волновой функции и нахождение их собственных значений давно сделали неактуальными рассуждения об ионности, ковалентности, водородности и отнесли их в разряд алхимических альбинация, ликвация и рубификация. Ан нет!

-

-

-

Сразу видно физик :) как бы понятно что понятие валентности давно устарело но с учетом нюансов понятных химикам оно продолжает использоваться просто как "удобный" термин. Если бы физики могли рассчитать чего то сложнее протона химики радостно приняли эти методы, но увы и ах, приходится пользоваться своими силами.

-

О! ))) посоветуйте что то научно популярное по этой теме. До каких реально температур и давлений добрались сейчас ученые, насколько подробно изучили плазму и добрались ли еще до новых форм материи?

Есть ли какие то невероятные и удивительные эффекты?

Детишки задают много вопросов по этой теме.-

Температура и давления - не суть. Проблема во времени удержания, если Вы про токомак. Здесь успех у китайцев с их национальным проектом (в отличие от неразберихи интернациональных коллабораций). Но с Китаем языковый барьер.

Что до детишек и новых форм материи, то обратите внимание, например, на жидкие кристаллы. (Среднее между жидкостью и твердым телом). Ведь из них состоит мозг. Новые они в плане малого пиара в научпопе. И да прибудет с вами Сила Гугла в поиске материала для благородного дела преподавания!-

Спасибо ))

По токомаку вроде в целом понятно и куча информации.

А вот именно по физике и химии плазмы в больших масштабах времени, например, процессы внутри звезд - это интересует многих...

Что из этого имеет хоть какое то отношение к реальности?

https://www.youtube.com/watch?v=hkViVwy5fU4-

В ролике описаны опыты с упорядоченным расположением пыли ввиду электризации в плазме. Эффектно, но к плазме малое отношение. И лишка пафоса, переходящего в утку во второй половине ролика.

Наука захватывающе интересна и без желтизны. Для этого надо углубиться в любую проблему чуть больше, чем кто-либо до этого. И откроется настоящая тайна. Настоящая, а не продукт несвежего мышления журналиста.

По плазме внутри звезд я не специалист.

-

-

-

-

-

Ровно как поведение атмосферы можно посчитать/описать, используя только параметры давления, плотности, скорости в точках - не привлекая никаких обобщённых законов (да что там, даже без Навье-Стокса можно обойтись). Можно - но невозможно.

Что особенно печально - невозможность может быть и теоретической, когда время расчёта превышает время изменения состояния системы. Другими словами, когда результат расчёта перестаёт быть значимым.

-

Про погоду - совсем другая тема.

Уже давным-давно считаются не только волновые функции, но и константы реакций.-

Всех, как общее место - или конкретных, для которых это удалось?

(это не к спору, а для самообразования)

И, конечно, добавлю, что это - традиция, которая, может, уже и мешает. Как биологи, которые все как один "дарвинисты", а почитаешь статью - сплошной "ламаркизм".-

Не, а. Химия, биология не были выведены из физики. Даже основные рассчетные схемы не оттуда.

Это такой "физический" снобизм у тех, что ничего сделать не может. А он, в свою очередь, наследник схоластического снобизма.-

Да, химия выросла из алхимии. Биология из классификаторства и обобщений по аналогии, физиологии и т.п. Нас даже учили, что это старшный грех смешивать биологию с химией и химию с физикой. Однако прогресс показал, что идет успешная диффузия методов.

Как в биологии, химия секвентирования ДНК революционизировала исследования, так и в химии квантовомеханические расчеты революционизировали исследование реакционных способностей веществ. Причем не только в неогранической химии, но и в биохимии. Наибольшую эффективность показывает не чисто теоретическое вычисление "от Шредингера", а сочетание с эмпирическими данными и с использованием полуэмпирических методов.

-

-

-

Если ламаркизм - это учение, в котором в качестве основной движущей силы эволюции рассматривается внутренне присущее биологическим объектам стремление к совершенствованию (т.е. к усложнению), то, думаю, что суть такого стремления объяснил в комментариях вот здесь http://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433311

Детали можно обсудить в этой ветке, т.к. они связаны с проявлением слабых взаимодействий – т.е. с водородными связями.-

-

Поясню.

Термин "стремление к совершенству" использовал Ламарк. Дарвин ввел в теорию эволюции «творческую силу», которая реализуется посредством естественного отбора. Как пишет Александр Марков в этих терминах по существу нет различий и дискуссии по этим терминам также нет. http://www.evolbiol.ru/neolamarck.htm Я использую термин – «стремление к усложнению», т.к. непрерывное усложнение в конце концов приводит к образованию совершенных биологических объектов. Выбор термина связан с тем, что «сложность» биологического объекта можно оценить количественно. При этом, думаю, что стремление к увеличению структурной сложности не реализуется само по себе. Должна быть причина и соответствующий механизм.

В нашей вселенной существует общая закономерность. Эту закономерность можно представить в виде пирамиды структурной сложности. Вверху пирамиды расположены объекты с наименьшей структурной сложностью и наименьшим разнообразием. Объекты верха пирамиды могут существовать в наибольшем диапазоне температур. Внизу пирамиды расположены объекты, характеризующиеся максимальной структурной сложностью, большим разнообразием и низким диапазоном температур своего существования.

Температура существования объектов напрямую связана с энергией связей между структурообразующими элементами этих объектов. Чем ниже температура, тем меньше может быть энергия связей, при которой объект не разрушается. Уменьшение энергии связей может быть обусловлено тем, что при взаимодействии основные силы притяжения или отталкивания между структурообразующими элементами объектов могут быть скомпенсированы. По-видимому, природа устроена так, что для атомов или структур из атомов абсолютной точной компенсации не получается. При этом, с компенсацией основных составляющих сил, на первый план выступают квадрупольные или другие мультипольные моменты сил, которые можно отнести к второму порядку малости. Силы второго порядка малости приводят к повышению сложности системы сил между атомами и, соответственно, увеличивают сложность структур. Этим и объяснятся наблюдаемая зависимость между уменьшением энергии связей, с одной стороны, и увеличением сложности структур, и их разнообразием, с другой.

В связи тем, что во вселенной наблюдается общее снижение температуры вещества, и уменьшение общей энергии, которая дестабилизирует объекты, одновременно идет связанный с этим процесс усложнения структур материи и увеличения их разнообразия.

Все очень просто, как дважды два.

В обсуждаемой статье идет речь о силах взаимодействия между атомами и структурами из атомов на основе водородных связей, которые можно отнести к второму порядку малости. Согласно гипотезы эти силы сами по себе должны быть сложными, что косвенно подтверждается в тексте статьи и в комментариях.-

Связывать сложность с температурой - это та самая простота, которая хуже воровства. Вы б хотя бы про энтропию упомянули.

Сложность идёт от нелинейности. Это когда дважды два это не четыре, а четыре с хвостиком.-

Этот пост является довеском к гипотезе эволюции материи, которая обсуждалась вот здесь http://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433311. А именно к п.8 признаков эволюционного процесса в посте от 30.08.2018 22:07. В обсуждении сложность рассматривалась как информация, содержащаяся в объекте, которая оценивалась исходя из утраченной неопределенности информационной энтропии.

В данном конкретном случае речь идет об общей наблюдаемой закономерности, которая выражена в виде пирамиды структурной сложности. Связь слабых взаимодействий с температурой проявляется в том, что структуры в которых есть слабые взаимодействия, разрушаются при превышении некоторого порога температуры. Поэтому, диапазон температур существования структур на основе слабых взаимодействий ограничен и эти структуры обитают внизу пирамиды структурной сложности.

Согласен, что сложность идет от нелинейности. В данном случае речь идет о хвостике. Хвостик — это то, что осталось нескомпенсированным от химической связи и немного вылезло наружу, образовав слабую связь межмолекулярного соединения. По гипотезе этот хвостик имеет очень сложную структуру.

-

-

-

-

-

Как разделить некую величину на вклады?

4 = 2 + 2 или 3 + 1?

Вот тут чуть чуть больше смысла чем в таком арифметическом примере. Каждая модель делит по своему. Именно модель. Поскольку физика не говорит как делить.

многие десятилетия идёт от

"гениальных" обобщений Р.Фейнмана

и его многочисленных последователей.

"Электронная телега" химии была им смело

запряжена перед "протонной лошадью" !!!

С тех пор всё глухо стоит в такой весёлой

конфигурации, а если что и шевелится,

то вопреки, обходными путями, косо,

приблизительно и через ж...

§ 6. Периодическая таблица

https://tinyurl.com/ydcpf6aq

Всё это совершенно ошибочно.

Просто чудовищно читать в ХХI веке

такую ахинею!!!

-

-

На самом деле надо отсеять красный эликсир от возгонки корня мандрагоры и обрести духовную трансмутацию.

-

Уважаемый литератор! Вы о чём собственно?

Ближе к сути. Укажите, если пожелаете и сможете,

на ошибки, заблуждения или у Вас в голове только

"плазма". Но и она есть субстанция сильно упорядоченная.-

Я просто говорю в Ваших же терминах о лошадях, чудовищах, афинеях и телегах через ж. Посмотрите в зеркало, прежде чем предъявлять другим. "Всё ошибочно" - это, конечно, философский размах, но не слишком ли общо?

-

Поясню, ж.... это легальное литературное слово,

а его применение заменяет кучу восклицательных

знаков. И абсолютно точно выражает моё отношение

к тексту Р.Фейнмана о таблице элементов.

Эта, конкретно говоря, абстрактная кобыла

всех с.... заманила. Для меня в ХХI веке это

вполне очевидно, при всём уважении к регалиям

лауреата, участника, автора, педагога и пр.

Это человек из прошлого, в котором наделано

множество критических ошибок. Имея

совершенно другие информационные возможности,

можно и должно многое безжалостно переосмыслить,

что я, как минимум для себя, и делаю.-

-

Всё.

Внушать детям и студентам можно и устаревшую

ахинею, такова суровая действительность.

Если не лень, взгляните, что я думаю на эту тему:

http://amendeley.ru/guestbook/-

-

-

-

Тогда кратко, тут не место для длинных текстов.

Р.Фейнмане, как систематик элементов.

Его понимание есть математематезированное,

модное "теоретическое" словоблудие,

непринуждённо "пришпандоренное" к энергетике

атома водорода". Это и есть критическая ошибка!

Ядро тут всё определяет, структурирует...

Широко растиражированная ошибка вышла,

а теперь она уже железобетонная, долгоиграющая,

эшелонированная, вредоноснейшая ахинея.-

-

Сказочка совсем не так проста и ведет аж к нейтрончикам.

Вот тут, и не мог ничего знать наш Р.Фейнман, хоть и был

в М.П. задействован. Не наковыряли тогда ещё фактурочки,

которая сейчас в сводном интернет доступе.

Тут я скажу только то, что он сильно поспешил со

своими обобщениями.

А многие умельцы просто из пальца изобретали AUFBAU

принципы. Бумага всё терпит. Интернет тем более.-

-

В нашей с вами. Это доказуемо и визуализируемо.

Р.Фейнман утверждал обратное. Что понять это невозможно,

нужно верить и заткнуться. Хотя, как поднорки

для своего теоретического пархания, изобрёл

свои диаграммы. Не хочу сейчас вступать с Вами в спор,

нет такой возможности. Может позже, если Вы

не потеряете интерес к теме.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Вот вы зря обижаете этих добрых людей. Они ещё писят лет назад нарисовали труъ-таблицу на 120 элементов (ЮПАК до сих пор (!) пока что знает о 118...)!! И померили энергию ионизации у них! По миллиметровке! В электронвольтах! (Я хз, почему так. Но так на сайте...)

А ещё если любой "трёхмерный" функционал обозвать "кулоновским", то его базисом будут волновые числа! И без всяких там этих ваших шаманств с уравнением Шрёдингера! Так-то!!

А вы гнобите этих достойных людей! Стыдно вам должно быть, товарищи!!

Мне же интересно не то, что протон может перемещаться быстро, а то, почему он не перемещается в ДНК. Это видно на двумерных 1H15N ЯМР-спектрах. Если у кого-то есть убедительные соображения на этот счет, то могу задать "с картинкой" из области ЯМР ДНК.

Но вот в статьях о "вкладе ковалентной связи в водородную" я ничего близкого к ответам на эти вопросы не вижу.

-

Таутамеры имеете в виду?

Электроны вроде бы не скачут. На химических временах.

Я не понимаю, какой эффект вы ожидаете увидеть на ЯМР и не видите.-

не, имею ввиду квантовый туннельный эффект для протонов. Для электронов он очень характерен. Благодаря ему идут реакции полимеризации формальдегида даже при 4,2 К.

А ЯМР видит пространственное взаимодействие функциональных групп(сближение), я писал и для сообщения

dasem | 26.09.2018 | 11:43 перед вашим, эффект Оверхаузера, там тоже двумерная методика регистрации не помню название

-

-

А я имею ввиду double proton transfer, что в ДНК должно было бы сопровождаться таутомерией и изменением химсдвига азотов. Почему этого не видно в норме, на обычных парах нуклеотидов AT GC?

Для биологии это было бы печально: скакали бы протоны как попало и Т было бы сложно отличить от С.-

Потому что масса входит в выражение для волновой функции для туннельного эффекта хоть и под корнем, но в показателе экспоненты. А экспонента очень жестокая функция.

-

там ещё расстояние входит в формулу--толщина барьера, как попало не получится прыгать протонам: водородная связь обладает направленностью в пространстве(и насыщаемостью) и практически всегда линейная--ядро водорода H+ на одной прямой ядром донора. По методу валентных связей получается некое подобие сигма-связи. Одинарная связь сама по себе слабая, а когда их много как в ДНК у А-Г и Т-Ц, там 2 и 3 = 5 на две пары, и их миллионы(или лярды и трилики, как в бюджете страны рубли:), то они вместе--сила, структурирующая молекулы, растворители(трёхмерная ячеистая сетка воды) и растворённые в-ва

-

Вы, вероятно, не совсем понимаете значение водородных связей в ДНК. Миллионы связей не важны для этой темы. Важно то, что таутомерия означала бы мутацию. Можно было бы собрать пару GT, например. Мне не интересна глобальная устойчивость ДНК, мне интересно знать как поддерживается точность процесса узнавания и копирования.

-

-

-

Многоуважаемый автор "Элементов" Игорь Иванов в прошлом году, кажется, опубликовал статью о том, что протон в ДНК просто обязан туннелировать. Если бы это происходило, то на мой взгляд было бы совсем плохо с точностью копирования ДНК.

Есть такая конструкция как пара GU, в которой я когда-то предположил наличие таутомеров. Двумерный ЯМР 1H15N показывает, что протон долго стоит у одного азота, а потом перескакивает и долго стоит у другого азота. Я подозреваю, что вся конструкция "держится" не на массе протона под корнем, а на запретах посерьезнее. Например, спин поменять спонтанно не получается.-

Очень интересно насчет статьи о туннелировании протона Игоря Иванова. Обязательно поищу. О чем была статья?

Что до таутомеров, то, как мне видится, там туннелирование не при чём. Банальный процесс с потенциалом с двумя ямами, инициируемый поступлением внешней энергии. Тепловое движение, например. По крайней мере динамика от перехода в состояние с полной энергией выше потенциального барьера.

Что до запретов на спин, то они, вроде как, легко снимаются в сложных системах, коим и является ДНК. Это актуально для изолированных атомов или двухатомных молекул/ионов.-

прошу прощения, я в нескольких деталях был не точен: статья аж 2015 https://www.nature.com/articles/nphys3340, речь в ней скорее об электронах, но тут я сам был сбит с толку так как в пресс-релизе авторы напоминают про мутации в ДНК и фолдинг белков: https://phys.org/news/2015-05-physicists-quantum-tunneling-m

ystery.html. Вопрос "тот ли это Игорь Иванов?" я тоже детально не проверял, так как на Элементах Игорь пишет про масштабы времен, то аттосекундная тема кажется вполне его.

Актуальность запретов с ДНК могу обосновать лишь необходимостью объяснить высокую точность копирования. Дело в том, что когда природе надо (в тРНК, например) она может собирать вполне себе "мутантную" пару GU, а при копировании ДНК избегает таких вольностей. Речь не о том, чтобы поддерживать запрет на спин бесконечно долгое время, а скорее о том, чтобы что-то похожее включать при копировании ДНК.

-

-

-

Да, спиновые эффекты в реакциях с участием водорода играют большую роль--даже при н. у. у

пара-водорода и орто-водорода устанавливается равновесие, смещённое в сторону пара-Н с антипараллельными спинами протонов.

Скачки протона между азотами дают -NH3+ группу как я понял, химсдвиг азота смещается в сторону сильного поля(влево на спектре если за 0 внутренний стандарт ТМС). Мы дейтерировали(сутки в дейтеропиридине) гликозиды для получения С-спектров: apt-на различие -CH3, -CH2-, -CH= и четвертичных углеродов(и для двумерных методик). Попробуйте дейтерированный препарат свой растворить в протиевом растворителе(или чистый препарат в дейтериевом) и посмотреть химсдвиги азотов -ND2H+ ; -NDH2+ и скорость обмена.

Тритий, Т, тоже должен же давать сигнал в ЯМР, ПМР и С-Т кросс-пики, но я с ним не работал, будут группы -NH2T+ или

-ND2T+ ; -NDT2+ ; -NT3+ ; =NT+

А на счёт водородной связи: электрон туннелирует к другому N, O , F атому через мостиковый протон, который своим кулоновским притяжением создаёт "бугор" на дне потенциальной ямы, уменьшая её глубину и увеличивая расстояние(толщину слоя, длину пробега) которое может преодолеть е- по сравнению с классическим туннельным эффектом в физике.-

Я пишу про имино протоны в паре АТ или GC, там один мостиковый протон между двумя азотами. Он конечно, обменивается на дейтерий, но пробовать снимать в тяжелой воде не стали, так как шансов накопить сигнал для двумерного спектра с дейтерием у нас не было. Замечание о том, что электрон может прыгать через протон водородной связи мне кажется интересным именно с контексте неверия моего знакомого в применимость приближения Борна-Оппенгеймера к протону. (то есть он считал, что нельзя прыгнуть через протон и не сместить этот протон).

-

-

BF3 + NH3 => F3B :NH3, аддукт, устойчивое соединение, отгоняется. За этот пример я получил зачёт по органич. химии у преподавателя "жестокого, как экспонента".

(Teodor77 > dasem | 27.09.2018 | 10:12 " ...А экспонента очень жестокая функция. " )

Золотые слова!

Последние новости

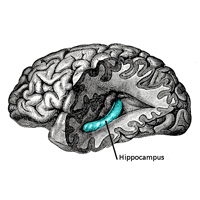

Рис. 1. Рассмотрение природы водородной связи с точки зрения теории валентных связей позволяет говорить о том, что трехцентровая четырехэлектронная связь, в которой четыре электрона одновременно связывают три ядра (донора водородной связи D, водорода H и акцептора водородной связи A), вносит существенный вклад в энергию водородной связи. Два электрона для образования этой многоцентровой связи предоставляет электронная пара ковалентной связи H–D, еще два — неподеленная электронная пара акцептора водородной связи. Рисунок из обсуждаемой статьи в Physical Chemistry Chemical Physics