В долгосрочном эксперименте Ричарда Ленски из одинаковых бактерий сформировались полиморфные сообщества

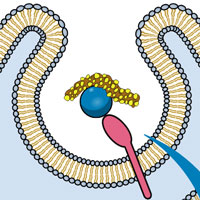

Долгосрочный эволюционный эксперимент на бактериях Escherichia coli, продолжающийся уже почти 30 лет, дал новые неожиданные результаты. Секвенирование ДНК бактерий из замороженной «ископаемой летописи» эксперимента показало, что за 60 000 поколений эволюция подопытных популяций не прекратилась и даже не замедлилась. Как минимум в 9 популяциях из 12 произошла экологическая диверсификация: исходная монокультура подразделилась на клады, связанные экологическими взаимодействиями и не вытесняющие друг друга. Внутри каждой клады эволюция продолжается полным ходом, причем дальнейшие изменения направляются как предшествующей эволюционной историей, так и меняющейся экологической обстановкой. Таким образом, эволюция «перехитрила» исследователей, надеявшихся изучить действие мутаций и отбора в ходе адаптации к стабильным условиям в предельно простой искусственной системе.

«Элементы» не раз рассказывали о долгосрочном эволюционном эксперименте, начатом в 1988 году Ричардом Ленски (см. ссылки в конце новости). В ходе эксперимента 12 исходно одинаковых популяций кишечной палочки Escherichia coli в течение вот уже более 60 000 поколений культивируются в одних и тех же условиях: в жидкой питательной среде, где единственным источником пищи является глюкоза. Правда, одна из популяций, Ara-3, научилась употреблять в пищу ещё и цитрат, присутствующий в среде в качестве вспомогательного вещества (см.: В долгосрочном эксперименте зафиксировано поэтапное формирование эволюционного новшества, «Элементы», 25.09.2012). Раз в сутки из каждой популяции берут небольшую часть (примерно 107 клеток) и пересаживают в свежую питательную среду, где бактерии сначала быстро размножаются, а потом, по мере исчерпания глюкозы, рост численности замедляется. Каждые 500 поколений часть бактерий из каждой популяции замораживают для последующего изучения. Микробы при этом сохраняют жизнеспособность. Таким образом, в распоряжении исследователей имеется «живая палеонтологическая летопись» эксперимента.

Хотя условия эксперимента выглядят предельно простыми, многие его результаты оказались неожиданными. Например, логично было бы предположить, что после непродолжительного периода быстрой адаптации (роста приспособленности) к новым условиям популяции достигнут оптимума (поднимутся на пик ландшафта приспособленности, см. Fitness landscape), запас возможных полезных мутаций будет исчерпан, изменения замедлятся и наступит неопределенно долгий период эволюционного стазиса. Не тут-то было: даже после 50 000 поколений полезные мутации всё ещё появлялись, а приспособленность продолжала расти, хоть и с замедлением (см.: Новые результаты долгосрочного эволюционного эксперимента: приспособленность подопытных бактерий продолжает расти, «Элементы», 23.12.2013).

Эксперимент изначально был спланирован таким образом, чтобы свести к минимуму все осложняющие обстоятельства, такие как изменения условий среды, генетический обмен и экологические взаимодействия между организмами. Исследователи хотели получить в чистом виде самый простой и фундаментальный эволюционный процесс — адаптацию к стабильной среде на основе мутаций и отбора. Однако, как метко заметил Лесли Оргел (Leslie Orgel), «эволюция умнее, чем ты» (см.: Orgel's rules). Новая статья Ленски и его коллег, опубликованная 18 октября в журнале Nature, показывает, что избежать сложностей все-таки не удалось. Как выяснилось, в подопытных популяциях сами собой зарождаются экологические взаимодействия, основанные на диверсификации и разделении ниш, что заставляет бактерий приспосабливаться к меняющейся биотической обстановке.

Авторы провели генетический анализ всей замороженной «ископаемой летописи» эксперимента, накопившейся за 60 000 бактериальных поколений и насчитывающей в общей сложности около 1440 проб (по 60 000/500 = 120 проб на каждую из 12 популяций). Для каждой пробы был проведен метагеномный анализ с 50-кратным покрытием (см.: Coverage). Этого оказалось достаточно, чтобы надежно идентифицировать все новые мутации, которые возникали в подопытных популяциях и достигали частоты не менее 10% (то есть встречались как минимум у каждой десятой бактерии) хотя бы в двух пробах. Мутации, не получившие столь широкого распространения, не учитывались, потому что их трудно отличить от случайных ошибок секвенирования.

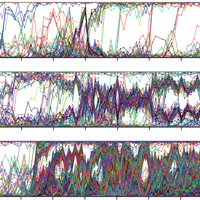

В итоге получилась детальная реконструкция эволюционного процесса в 12 популяциях (рис. 1). Нужно помнить, что практически все изменения частот аллелей, заметные на рисунке 1, отражают работу естественного отбора, а не генетического дрейфа (случайных колебаний частот аллелей). Дрейф работает гораздо медленнее. Эффективная численность подопытных популяций составляет примерно 107, а при такой численности для того, чтобы новая мутация зафиксировалась (достигла частоты 1) за счет дрейфа, требуется время порядка 107 поколений, то есть в сотни раз больше, чем прошло с начала эксперимента. Все мутации, достигшие заметной частоты в ходе эксперимента, сделали это под действием отбора. Они либо сами были полезны и поддерживались отбором, либо находились в одном геноме с полезной мутацией и распространялись за счет «генетического автостопа» (см.: Genetic hitchhiking), типичного для бесполых популяций (см.: Половое размножение помогает отбору отделять полезные мутации от вредных, «Элементы», 01.03.2016).

Как уже говорилось, рост общей приспособленности (которая оценивается по скорости размножения по сравнению с исходным, предковым штаммом) замедлился, но не прекратился (рис. 2, а; подробнее см. в новости Новые результаты долгосрочного эволюционного эксперимента: приспособленность подопытных бактерий продолжает расти, «Элементы», 23.12.2013). Темп накопления новых мутаций остался высоким (рис. 2, b). В шести из двенадцати популяций зафиксировались аллели-мутаторы (мутации, снижающие точность репликации или репарации), что резко ускорило как появление, так и фиксацию новых мутаций (убегающие вверх графики на рис. 2, b). Впрочем, несколько позже в популяциях с мутаторами стали распространяться аллели-«антимутаторы», снижающие темп мутагенеза. Это видно по замедлению роста числа мутаций в некоторых популяциях с мутаторами (врезка на рис. 2, b).

Рис. 2. Динамика приспособленности и накопления мутаций в 12 популяциях. а — приспособленность, оцениваемая по скорости размножения бактерий по сравнению с исходным предковым штаммом (подробнее см. в новости: Новые результаты долгосрочного эволюционного эксперимента: приспособленность подопытных бактерий продолжает расти, «Элементы», 23.12.2013). b — среднее число накопленных мутаций. Графики, резко уходящие вверх, соответствуют шести популяциям, в которых повысился темп мутагенеза из-за фиксации аллелей-«мутаторов» (мутаций, снижающих точность репликации или репарации). На врезке показана динамика накопления мутаций в шести популяциях с мутаторами. Белой линией показана усредненная динамика для популяций, в которых мутаторы не зафиксировались. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature

Но главное открытие, сделанное авторами, состоит не в этом. Эволюционная динамика, отображенная на рис. 1, не вписывается в простейшую модель, согласно которой адаптивная эволюция монокультуры бесполых организмов в стабильных условиях сводится к последовательной фиксации отбором вновь возникающих полезных мутаций.

Статистическая обработка данных, приведенных на рис. 1, показала, что эта простейшая модель не может объяснить наблюдаемую картину даже с учетом таких осложняющих обстоятельств, как генетический автостоп и клональная интерференция (конкуренция между клонами бактерий с разными полезными мутациями; см.: Clonal interference). Например, многие мутации, достигнув некоторой частоты, вдруг перестают распространяться, то есть двигаться дальше в сторону фиксации (таков естественный ход событий, если клон с данной мутацией имеет более высокую приспособленность, чем другие бактерии в популяции). Но эти клоны и не вымирают, проиграв конкуренцию клонам с более удачными мутациями. Вместо этого частота мутации начинает колебаться вокруг какого-то уровня. Эти колебания могут продолжаться десятки тысяч поколений, причем уровень, вокруг которого происходят колебания, может со временем меняться.

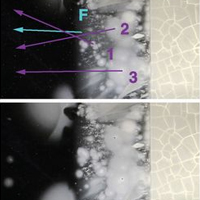

Метагеномные данные, полученные для каждой из 1440 проб, представляют собой множество отсеквенированных кусочков ДНК, принадлежащих разным индивидам. Поэтому нельзя сразу понять, какие мутации относятся к одному и тому же клону, а какие — к разным. Однако авторам удалось разобраться в этом, проанализировав согласованность изменения частот мутаций во времени (поскольку частоты мутаций, находящихся в одном и том же геноме, меняются синхронно). В итоге выяснилось, что по крайней мере в девяти из двенадцати подопытных популяций в течение длительного времени (свыше 10 000 поколений) имело место устойчивое сосуществование как минимум двух клад (эволюционных линий). Внутри этих клад шли свои собственные эволюционные процессы, то есть появлялись и фиксировались различные мутации (рис. 3).

Рис. 3. Длительное сосуществование клад в подопытных популяциях. a — детальная история популяции Ara-6. На верхнем рисунке разными цветами показаны мутации «базальной клады» (basal clade), от которой в дальнейшем произошли «главная» клада (major clade, второй сверху рисунок) и «второстепенная» клада (minor clade, третий рисунок). Какая из клад считалась главной, а какая второстепенной, зависело от их численности в конце периода наблюдений. На нижнем рисунке показана судьба вымерших мутаций. — история всех двенадцати популяций, в девяти из которых удалось установить сосуществование двух клад (фиолетовая и розовая линии). Изображение из обсуждаемой статьи в Nature

Это значит, что в большинстве подопытных популяций произошла экологическая диверсификация. Разные клады как-то поделили между собой экологические ниши и стали устойчиво сосуществовать, приспосабливаясь теперь уже не к изначально заданным стабильным условиям среды, а к специфическому и переменчивому биотическому окружению.

Данное явление ранее было обнаружено в одной из двенадцати популяций (Ara-2). Две клады, сосуществующие в этой популяции, имеют разный обмен веществ и используют к своей выгоде продукты жизнедеятельности другой клады. Устойчивое сосуществование обеспечивается частотно-зависимым балансирующим отбором. Это значит, что относительная приспособленность клады тем выше, чем ниже ее численность (J. Plucain et al., 2014. Epistasis and allele specificity in the emergence of a stable polymorphism in Escherichia coli). Новые данные показали, что аналогичная ситуация сложилась как минимум в девяти из двенадцати популяций. Таким образом, экологическая диверсификация — не случайный эпизод, а общая закономерность.

Анализ истории отдельных клад показал, что адаптивная эволюция внутри клад продолжает идти полным ходом: появляются новые полезные (для данной клады) мутации, их частоты растут под действием отбора, вместе с ними распространяются «автостопом» другие (не такие полезные) мутации; многие генетические варианты, достигнув заметной частоты, впоследствии вымирают, вытесненные более удачливыми конкурентами. И всё это происходит уже не в масштабах всей подопытной популяции, а по отдельности в каждой из клад. Поэтому отчасти теряет смысл оценка приспособленности бактерий по скорости их роста по сравнению с предковым штаммом (рис. 2, а): ведь теперь их реальная приспособленность зависит еще и от того, насколько успешно они взаимодействуют с представителями сосуществующих клад.

Статистический анализ распределения мутаций во времени показал, что в одних генах мутации преимущественно фиксировались в начале эксперимента (на ранних этапах адаптации), тогда как в других генах мутации начали фиксироваться лишь на поздних этапах. Это объясняется тремя причинами, причем все три, по мнению авторов, реально работают в ходе эксперимента (строго доказать это пока нельзя, но есть косвенные статистические аргументы в пользу реальности всех трех причин).

Во-первых, мутации в некоторых генах наиболее выгодны (дают наибольшую прибавку приспособленности) для исходного генотипа, и поэтому такие мутации фиксируются первыми, вытесняя в ходе клональной интерференции другие, менее полезные мутации в других генах. Эти последние начинают распространяться позже, когда первая порция самых «очевидных» полезных мутаций уже зафиксировалась.

Во-вторых, мутации, зафиксировавшиеся ранее, влияют на полезность или вредность мутаций, появляющихся позднее (влияние одних генетических вариантов на фенотипические проявления, в том числе на полезность, других называют эпистазом, см.: Epistasis). Поэтому некоторые мутации становятся полезными и получают шанс зафиксироваться только после того, как благодаря другим мутациям сформируется подходящий генетический контекст (см.: Эволюция белков сдерживается низкой проходимостью ландшафта приспособленности, «Элементы», 09.02.2015). Именно так обстояло дело с мутацией, благодаря которой бактерии из популяции Ara-3 получили возможность питаться цитратом (см.: В долгосрочном эксперименте зафиксировано поэтапное формирование эволюционного новшества, «Элементы», 25.09.2012).

В-третьих, формирующиеся экологические взаимодействия между кладами в корне меняют «правила игры», заставляя бактерий приспосабливаться уже не к стабильной и предельно простой среде (как было задумано исследователями), а к динамичному биотическому окружению. Это значит, что направленность отбора всё время меняется, и поэтому мутации, полезные для данной клады в данный момент, вовсе не обязательно будут полезными в другое время или для других клад.

Таким образом, долгосрочный эволюционный эксперимент опроверг чрезмерно упрощенные представления о том, как должна идти адаптация бесполой популяции к стабильным условиям среды. Ничего похожего на замедление и остановку адаптивной эволюции по мере приближения к оптимуму (пику на ландшафте приспособленности) не наблюдается, запас потенциально полезных мутаций не исчерпывается, и даже темп их накопления практически не снижается. Вместо этого мы видим самопроизвольное усложнение эволюционирующего сообщества, которое из монокультуры превращается в экосистему с подразделенными нишами и коэволюционирующими кладами и явно не собирается в обозримом будущем переходить в состояние эволюционного стазиса. Так что Лесли Оргел был, конечно, прав насчет того, кто умнее — эволюция или теоретики, считающие, что всё про нее знают.

Источник: Benjamin H. Good, Michael J. McDonald, Jeffrey E. Barrick, Richard E. Lenski & Michael M. Desai. The dynamics of molecular evolution over 60,000 generations // Nature. Published online 18 October 2017. DOI: 10.1038/nature24287.

См. также:

1) Подведены итоги эволюционного эксперимента длиной в 40 000 поколений, «Элементы», 01.11.2009.

2) В долгосрочном эволюционном эксперименте выявлен отбор на «эволюционную перспективность», «Элементы», 25.03.2011.

3) В долгосрочном эксперименте зафиксировано поэтапное формирование эволюционного новшества, «Элементы», 25.09.2012.

4) Новые результаты долгосрочного эволюционного эксперимента: приспособленность подопытных бактерий продолжает расти, «Элементы», 23.12.2013.

5) Способы адаптации бактерий к разным температурам оказались предсказуемыми, «Элементы», 16.03.2017.

Статистический подход с независимыми параметрами не работает даже близко. Тут суперкатализ, случайность, что и есть самоорганизация.

В странном аттракторе странно не то, что он не гуляет по стационарной простой формы орбите, а то, что он вообще образует стабильные фигуры.

-

По сути, интерпретации случайности/неслучайности направлений эволюции зависят от масштаба. Опускаясь до всё более детальных параметров среды можно объяснить все колебания, вплоть до конкретной нуклеотидной замены, а если двигаться в обратную сторону, нивелируя важность параметров среды, то всё превращается в случайность, в дрейф в "воронке приспособленности". Но в статье же вообще о коэволюции генетических линий, а не эволюции с фиксированным ландшафтом приспособленности. Полезнее бы было в этом эксперименте попытаться сформулировать условия, в которых возникает "разделение ролей", когда отдельные генетические линии начинают "чувствовать" друг друга (посредством обратных связей в образовавшейся экосистеме). Интуитивно видятся некие параметры пластичности генофонда, скорости оборота биомассы и скорости поступления/отвода веществ/энергии, которые и определяют скорость расщепления/"дисперсии" генетической линии на несколько новых (определяют "динамическую ёмкость экосистемы").

-

Тут скорее реакция Белоусова-Жаботинского в расширенном понимании, автоколебания. Матаппарат довольно разработан и механизмы колебаний ясны. Другое дело, что сочетания более сложные ввиду богатой комбинаторики генома и проявлении его в фенотипе.

Интересно, что неорганические реакции Б-Ж выявлены в ходе исследований цикла Креббса. Как жизнь завязана на самоорганизацию и синергетику!-

Ну, автоколебания проработаны, да, но для прикручивания этого мат-аппарата к генетике (для предсказания хоть каких-то аспектов эволюции генетических линий) понадобятся дополнительные формализмы, о которых я фантазировал выше. Автоколебания концентрации трофических продуктов - это одно, тут, действительно, всю эту колбу с микробами можно принять за усложнённую реакцию Б-Ж, но колебания частот генов - иной, как мне кажется, аспект системы.

-

-

Может, тогда даже в мире Идиократии для любящих образование людей не всё потеряно?

-

От стабилизирующего отбора за последние 4,5 миллиарда лет ещё никто не уходил. Эхехехех. ЭХЕХЕХЕХЕЕЕЕЕХЪ! ;~]

Впрочем, полагаю, что он запустится куда раньше и многое порушиться просто не успеет.

Куда скорее элементарно закончится доступная на растопку Углеводородица - к концу этого века даже три поколения смениться не успеет. А это куда более серьёзный челлендж для достигнутого сегодня цивилизацией уровня технологической сложности...

Пытаясь изучать эволюцию, от экологии никуда не денешься по-любому. Как ни изворачивайся.

Обратное, подозреваю, не менее верно.

-

Справедливости ради:

Кишечные палки - далеко не самые простые бактерии. Как модельная система они удобны своей неприхотливостью к среде и высокой скоростью размножения. Но вообще геном энтеро-, да и вообще - гаммапротеобактерий - раза в 2-3 больше "среднего по больнице". Поэтому было бы интереснее посмотреть на результаты такого эксперимента с существенно более простым модельным организмом. Например с микрококком. Но он растёт заметно медленнее. Поэтому хорошо было бы подобрать каких-нибудь быстрорастущих аэробных фирмикут или актинобактерий с геномом не более 2,5-3 мегабаз...-

Эта статья произвела у меня в сознании некий феноменологический прорыв. Бактерии уже не интересны...))Интересна философская сторона: из Нас, видоизменяющихся в Среде, выделяются разнообразные Они, которых теперь Наши Потомки вынуждены воспринимать частью Среды. Однородная среда с однородными обитателями усложняется за счет видоизменения обитателей, которые, в ответ, обязаны усложняться далее. Наверняка, это работало и на уровне гоминид. Среда, с появлением враждебных племен, резко усложнялась, общая когнитивность повышалась, что и привело к возникновению сознания как высшей формы самозащиты. Получается, что человека создал страх, а не труд.)))

-

Бросьте.

В Ваших рассуждениях две ошибки:

1)нарастающая конкуренция совсем не обязательно ведет к усложнению,

2)нарастающее усложнение совсем не обязательно ведет к появлению сознания.

Если бы все было так просто, то наиболее сложными были обитатели наиболее древних экологических ниш (например геотермальные источники)

С какой стати страх породил хомо сапиенса среди гоминид, а среди волков не породил разумного волка (или пса)?-

Гонимость - вот ключ. Когда вид "уравнивает" давление среды, он образует свою нишу и стабильно, как латимерия, существует миллионы лет. Волк - царь своей ниши, лев - своей, и бедным силой и скоростью гоминидам пришлось развивать и силу, и скорость мышления. Иначе бы их просто съели. На них давила не только природа, но и они сами на себя - Те на Этих. В эволюционной борьбе могучих неандертальцев и тощих пришельцев-сапиенсов победили более когнитивные. Гоминиды, развив когнитивность до разума, встали над всеми нишами и стали царями природы.

Нарастает не конкуренция, которая вторична, а нарастает давление "уменьшающейся" природы, которая "сжимается" за счет фиксирования ниш другими видами.

Очевидно также, что сознание есть результат нарастания-усложнения когнитивности. Либо нам придется согласиться с буддистами, что сознание есть форма энергии, разлитой по Вселенной, и мозг, как радиоприемник, получает возможность подключиться к ней, когда усовершенствует "схему". -

Тем не менее симпатрическое видообразование ещё не отменено, а роль внутривидовой конкуренции в социальных взаимодействиях и особенно половом отборе в формировании автокаталитической петли увеличения сложности поведения наоборот находит подтверждение даже у дрозофил:

https://nplus1.ru/news/2017/10/16/sexual-selection -

1) конкуренция - не обязательно ведёт к усложнению? Как раз эта статья о говорит, что ведёт. Ну, если б не так, то возможные варианты:

конкуренция ведёт

а) к упрощению

б) к стабилизации сложности

в) к усложнению

Как видно из описанного в статье эксперимента первый вариант не произошёл, вернее, показано, что от минимального упрощения - монокультуры - начинается усложнение. Т.о. упрощение, если происходит - явление временное.

О стабилизации тоже говорить пока нет оснований. Не достигнута в этом эксперименте.

2) усложнение, кажется, ведёт таки к разуму - вон как вороны решают поразительные задачки - я не решу с такой скоростью аналогичные) Да и волки вовсе не дураки) Да что волки - муравьи умножать умеют!

А отсутствия разума в геотермальных источниках - тут, по-моему, дело в том, что усложнение жизни не "направлено" на порождение разума, а ведет к простому результату - к выходу за рамки перенаселенного куска пространства - "однородного" куска, где условия стабильны.

Для возникновения мозгов важен размер - они многоклеточные, "однородный кусок пространства" должен быть большим. И разум - лишь попутный продукт в этом пути жизни. Мозги в конкуренции эволюционной порождаются такие, , которые позволяют теперь выйти за пределы "однородного куска" под названием планета Земля.

Как Вам такая логика?)

-

-

-

Эксперимент классный.

-

-

Время в этом направлении, с учетом результатов более 60 000 поколений бактерий, ускоренно пошло - науку интересует выделение существенного для решения тех или иных задач в «чистом» виде, т. е. в отвлечении ото всего несущественного.

И этого нельзя добиться без идеализации и моделирования.

Однако в итоге Лесли Оргел (Leslie Orgel) - «эволюция умнее, чем ты». :)-

Вот как раз чтобы было в как можно более чистом виде - и нужно повторить на бактерии с вдвое меньшим геномом.

Читаю сейчас статью конца 2009 года о секвенировании генома микрококка - совершенно незаслуженно обойденный вниманием модельный организм.

Размножается всего в полтора раза медленнее кишечной палочки.

-

-

Ведь в школе, кажется, учили, что есть прогресс и цивилизация оттого получились, что человек оч оч напрягал и тренировал мозг и изобретательность в борьбе с неимоверными трудностями (полагаю, именно из школы у меня в голове такая логика засела)

А тут выходит, что в наитепличнейших условиях все это может происходить... То есть от этого - прогресса - никак вообще-то и избавиться невозможно! Как ни разнеживай испытуемых эволюционеров)

Как минимум если позабыть временно, что мы не микробы.

-

Всё так, но следует заметить, что сколько ещё этот эксперимент ни продолжать, растворять стекло колбы их обитатели так и не научатся...

-

В последнем абзаце экспериментаторы говорят: "... мы видим самопроизвольное усложнение эволюционирующего сообщества, которое из монокультуры превращается в экосистему..."

То есть до этого эксперимента они были не согласны с тем, что все разнообразие живых организмов Земли возникло от одного общего предка - LUCA?

В итоге на Земле появились люди, которые научились растворять стекло, когда понадобится. Поэтому, если продолжить подольше тот эксперимент, то и стекло растворится.-

То есть авторы, в отличие от некоторых комментаторов, просто в курсе, что кроме геотермальных полей на Земле ВНЕЗАПНО существуют и всегда существовали и кое-какие иные среды. И сами геотермальные поля имели состав ВНЕЗАПНО "слегка" более разнообразный чем среда M9 в одной колбе.

>Поэтому, если продолжить подольше тот эксперимент, то и стекло растворится.

Вот только возникнет большой вопрос: можно ли это тогда назвать экспериментом и тем более - тем. Слово "инвариант" Вам знакомо?

-

-

То есть Вы полагаете, что именно все таки дело в преодолении трудностей? Трудности были - эволюция породила тварей, способных растворять стекло, а если трудностей нету - до "венца творения" дело никогда не дойдёт?

Но... но ведь тут как раз все как будто наоборот - вначале полно жратвы и нет хищников, а в результате и жратва стала иной (кто-то уж ест не то, что изначально в пищу предназначалось) и некий намёк на возможность возникновения хищников появился (кто-то уж стал питаться продуктами жизнедеятельности соседствующей клады - а отсюда до пожирания её представителей не рукой ли подать?)

Вот и возникли трудности, кои должны породить тренировку изворотливости вплоть до появления супермозга типа человечьего.

Не так ли?-

Не трудностей, а разнообразия среды (т.е. наоборот её богатства).

Трудностей и где-нибудь в континентальной Антарктиде предостаточно - вот только особого (да и вообще хоть какого-то) богатства и сложности жизни там не наблюдается.

И, прошу заметить, в этом эксперименте используется далеко не богатая среда, а совершенно наоборот - единственным источником углерода и энергии там является глюкоза. Всю органику бактериям приходится синтезировать самостоятельно из неё и неорганических солей аммония/нитратов и фосфатов. Поэтому они растут там в разы медленнее, чем на обычных питательных бульонах.

И именно поэтому некоторые линии в итоге даже ухитрились "научиться" использовать ещё и лимонную кислоту, которая тоже была в этой среде, но это ничуть не лучше глюкозы источник питания - а совсем наоборот.-

Вот как! Я думал, что господа ученые ожидали нечто вроде того самого упыря получить, что Выбегалло в ИзбНаКурНож выращивал - все потребности удовлетворены и развитие живого прекращается, оно как бы достигает идеала, идеально приспосабливается и ни к чему более не стремится. А оказалось иначе: вовсе не идеальные условия предложены беднягам палочкам кишечным, а всего только стабильные.

Я разочарован. То есть мне жаль палочек и немного неудобно за ученых - они оказались недобрыми, прижимистыми - ну что им стоило создать для несчастных палочек этакий кишечно-палочковый рай?)

Но все равно они ожиадли "идеальное" существо получить - такое, которое полностью подстроится под эти заданные условия и перестанет далее приспосабливаться, ибо не к чему приспосабливаться долее станет, никакие мутации уже не будут давать преимуществ.

По мне, так в "раю" такой "идеал" ожидать было бы логичнее. А и действительно, тут заложено и ожидаемо, что приходится есть чужие продукты жизнедеятельности и прочие непредусмотренные ранее для питания штуки (кстати, так вполне можно домутироать и до поедания стекла, ведь ничерта другого там нету)) чем оно хуже лимонной кислоты?) а уж когда поедят стекло - то-то наступит раздолье!)

А тут вышло, что вместо получения остановившегося в развитии идеала стало все усложняться, делиться на ниши и конца-края не видать.

Это, как будто, и ученых удивило, и веру в меня вселило в то, что жизнь в принципе при любых условиях усложняется сама и, значит, к разуму приводит вне зависимости от условий. И никакие ясные формулы типа человек=обезьяна+труд (ну, или +орудие труда) не верны.

Ау, где вы, инопланетяне??!-

>кстати, так вполне можно домутировать и до поедания стекла

Нельзя - термодинамика-с мешаетъ.

>и конца-края не видать

Это пока. Времени прошло - всего ничего по историческим меркам.-

Про термодинамику ничего не скажу, да вот ведь про пластиковые пакеты совсем недавно говорили, будто они столетиями будут неизменны, ан вдруг зверюшку обнаружили, которая их запросто ест. Древо-то жизни пышно довольно-таки зеленеет - как в воду глядел поэт. И теория все ещё скупа)

А про исторические мерки - это Вы имеете ввиду, что в этом стеклянном мирке все же возникнет идеальная (неразвивающася то есть далее) теперь не кишечная палочка а экосистемка этакая? То есть что все же усложнение и рост мутаций прекратится, стоит только хорошенько подождать?

А романтика? Сухарь!)

Но внушает надежду, что мутируют представления о том, чем завершится эксперимент этот. И мутируют в сторону сложности)

Был бы таким как Вы сухарем Создатель - до Хомо Сапиенсов так бы дело и не дошло бы) А уж о компьютерах и вовсе забыть бы пришлось навсегда))-

>Про термодинамику ничего не скажу, да вот ведь про пластиковые пакеты совсем недавно говорили, будто они столетиями будут неизменны

А я - скажу. Пластик элементарно горит в кислородной атмосфере, а стекло _уже_ сгорело как только могло. Поэтому пластик может лежать столетиями, а стекло - до превращения солнца в красный гигант. И после. Причём после как раз кроме него ничего и не останется. Не считая керамики, конечно (оксида алюминия) и остальной мелочи.

>То есть что все же усложнение и рост мутаций прекратится, стоит только хорошенько подождать?

Ну, могут остаться незатухающие автоколебания типа популяционных волн неизвестной длительности. Вот только движения маятника не очень похожи на усложняющюся деятельность. ;~]

>Был бы таким как Вы сухарем Создатель - до Хомо Сапиенсов так бы дело и не дошло бы) А уж о компьютерах и вовсе забыть бы пришлось навсегда

А оно и не дошло больше нигде на миллиардах планет как минимум в этой галактике. Судя по тому как устроен Миръ и чего там больше всего, мы - не заслуга, а недоработка.

Даже в пределах этой планеты Создателю куда более по нраву жуки, как отмечал Дж. Холдейн.-

26. Взгляните на птиц небесных: они не сеют, не жнут, не собирают в житницы, а Отец ваш Небесный кормит их. А вы намного ли отличаетесь от них?

27. Кто из вас, заботясь, сможет увеличить свой рост хотя бы на один локоть?

28. А зачем вы заботитесь об одежде? Посмотрите, как растут полевые лилии: они не трудятся, не прядут,

29. но говорю вам, что и Соломон в величии своей славы не одевался так, как любая из них.

30. Если же Бог наряжает так полевые цветы, которые сегодня есть, а завтра будут брошены в печь, не гораздо лучше ли вас, маловеры?

(Св. Евангелие от Матфея 6:26-30)-

-

предвижу, что именно в книге истории создания цивилизации кишечных палочек будет названо плодом древа познания добра и зла: это Стекло!

Там будет нечто вроде: "и сказал Раттус: плодитесь и размножайтесь, но стекло не трожьте - да у вас и не выйдет ничего, спасибо термодинамике.

Но искуситель Юрий предложил попробовать..." Ну и так далее. Вкусили они стекла, свершив т.о. грехопадение, вот их за то из рая и прогнали.

Но Вы же и пессимист! Откуда уверенность, что на миллиардах планет ничего разумного нету?? Может, там как раз разумные жуки, хотя млекопитающие - Создателю более по нраву?)-

Миллиард (а именно в такой порядок величин сейчас оценивается количество жизнепригодных планет в нашей галактике в один момент времени) - совсем не такое большое число для столь сложного и ресурсоёмкого явления как цивилизация.

Что возможно в других галактиках нас не интересует, ибо планетные системы в них недостижимы для изучения принципиально.-

Хм... Как по мне, так миллиарда вполне хватает)

Это с одной стороны.

А с другой - ну кто ж Вам сказал, что там всюду разума нету? Кто тут может знать наверняка? И даже если есть этакий путешественник, который всюду побывал и знает - как он убедил Вас, что не врет и не скрывает какую-нить особо приглянувшуюся цивилизацию от нас?

А вот эта как раз статья о том, что даже спецы по эволюции оказались её (эволюции) глупее, не предвидели её поведения даже в столь простом, легко как будто бы представимом, легко "охватываемом взором" малюсеньком с точки зрения миллиарда планет экспериментике.

Как теперь им верить, когда речь идёт о премного более сложных обстоятельствах? Даже не о миллиарде пусть, пусть о сотне. Я бы поостерегся)-

В комментариях к статье "Эффективен ли окситоцин как лекарство от ксенофобии?"

http://old.elementy.ru/novosti_nauki?discuss=433108

указывалось:

>>Самим бы выжить ..., поэтому естественно смешно, когда некоторые сейчас ищут сигналы от внеземного разума. :)

>>"Древние инстинкты" не всплывают, а просто мы опускаемся на два нижних уровня восприятия субъективного мира человека - окружение и поведение (по Анохину К. В., вероятно, это будут два нижних слоя когнитома), при чем верхние уровни еще недостаточно развиты. И, в соответствии с этими уровнями восприятия, начинаем крушить все враждебное - чужое, что вызывает ксенофобию - элементарно ЧТОБЫ ВЫЖИТЬ, как у животных.

При этом "выживании" человека останавливает УМ - оценка последствий камня или гиперзвуковой ракеты с термоядерной боеголовкой.

Вывод

Без создания, развития и общественной оценки ТЕОРИИ ЭВОЛЮЦИИ РАЗУМА мы обречены.

Состояние окружающей среды уже сейчас формирует нового человека – человека разумного и оптимального. Субъективный мир человека разумного и оптимального дополнительно должен содержать пять подмножеств систем – пять новых уровней восприятия. В этих уровнях восприятия должна быть структурирована информация о сохранении и оптимизации экологических систем; а главное - как людям стать гармоничными со всей природой. Тогда будет реальна поговорка - "С кем поведешься, того и ...".

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

Попробуйте зайти с другой стороны, буквально вчера перед сном ( как это обычно бывает, когда самое важное заснуть почему то начинаешь думать об эволюции) мне пришла в голову такая идея : любой организм должен размножаться, максимальный уровень популяции зависит от кол-ва пищи ( назовем это средой). Это очень просто и доказуемо, организм не будет развиваться во вред себе, зная, что пищи не хватит. Соответственно, уровень размножения приостанавливается, до того момента, пока не появится мутация, позволяющая охватить новую среду (пищу), выйти за пределы существующего.

И представьте себе, я натыкаюсь на эту статью, которая просто подтверждает мои выводы. Нельзя говорить идеальная среда для организма, который запрограммирован на размножение ( по сути мое мнение что в геноме заложена программа(сейчас простыми словами) - если происходит снижение прироста-> мутируй до тех пор пока репликация не будет показывать прирост. Для таких организмом нет идеальной среды. Поэтому эволюция никогда и не остановится, если нет возможности выйти за пределы колбы ( на данном этапе) -> делай мутацию позволяющую помимо потребления глюкозы потреблять цитрат и размножайся. Все, цитрат лимитирован и глюкоза лимитирована, мутируй до уровня потребления отходов организмов потребляющих цитрат. Все, и это закончилось, потребляй организмы, которые потребляют цитрат ну и т.д. Т.е. суть всего в увеличении популяции видов. Не среда меняет нас, а мы меняемся под новую среду чтобы была возможность её потреблять/использовать.

-

Вы ламаркист, вы пытаетесь объясняться в терминах целесообразности эволюции (мол, знает микроб, когда ему размножаться, а когда мутировать), но в терминах дарвинизма мутации случайны, а их "целесообразность" возникает именно по "прихоти" отбора - он "убивает" микробов с "плохими" мутациями (вообще, именно по факту смерти и прерывания генетической линии мутацию и можно назвать "плохой"), и "щадит" с "хорошими". Микроб, как говорится, предполагает, а отбор располагает.

-

Спасибо, вы заставили меня задуматься. Мои предположения и правда звучат в рамках концепции ламаркизма. И отличие как раз в целесообразности как вы сказали. Но если эволюция не целесообразна и просто возникает спонтанно, и по подходящему отбору признаку сохраняется, то вопрос именно в слове «возникает». В рамках теории дарвина возникает просто так, а в рамках ламаркизма возникает по причине. Но назовите мне хоть что нибудь в нашем мире, что возникает без причины, как само по себе разумеющееся? Ответ- как раз то, что не изучено. Вывод : дарвинизм -как религия, сдерживает от познания сути.

-

Как раз в дарвинистской концепции эволюция "рождается" по причинам, которые можно (принципиально) отмотать хоть до первичного бульона, хоть до Большого Взрыва, а в ламаркистской концепции причина располагается как бы не в объективном прошлом, а в идеализированном будущем (у биомассы с точки зрения ламаркиста как бы подразумевается некая цель, судьба, путь к совершенству, за которыми можно рассмотреть волю божью или так называемое "магическое мышление"). Как раз ламаркизм ограничивает познание именно из-за своего явного или неявного религиозного дискурса, т.к. судьбу "разобрать на части" и изучить не получится, это нефальсифицируемое, неизмеримое, необъективное, ненаучное явление. А дарвинистская эволюция вообще чисто логически "доказывается", это абстрактный математический процесс, применимый к любой динамической системе, в которой определимы репликация элементов, мутация и отбор, биологические системы - лишь частный случай таких систем. Т.е., доказательство эволюционирования биомассы состоит не в том, чтобы убедиться в возникновении "целесообразности" эволюции постфактумно, из отбора, а лишь в том, чтобы зафиксировать конкретные механизмы мутации, репликации и отбора. Тогда биомасса "станет" эволюционирующей по определению.

-

В большинстве с вами согласен, за исключение применения слов судьба и божественное к ламаркизму. Я понимаю это чуть по другому, не что то предполагает совершенство, а наше несовершенство в обитаемой среде предполагает совершенствование. Т.е. божественное (в выражении дарвинистов)- стимул среды (в выражении ламаркистов). Я как раз теперь больше “божественного» в дарвинизме вижу, т.к. Эта концепция предполагает что среда и есть судьба, отбирающая то, что ей нужно. В то время как ламаркисты говорят что среде насрать, она идеальна в своём плане, а мы просто тут крутимся в бесконечность, пытаясь охватить все больше)

-

Попробуйте теперь на базе вашего понимания ламаркизма смоделировать эволюционирующую систему (на компьютере, например). Не очень получилось формализовать алгоритм, верно? Потому что вы за всем своим резонёрством попытались спрятать отсутствие объективизируемых причин, божественную волю, хоть и открещиваетесь от неё. А с дарвинизмом моделирование не представляет проблем, можно хоть на цветных счётных палочках разложить.

Дарвинизм контринтуитивен для обывателя, существует некий порог в понимании "целесообразности из случайности", и я вам в рамках комментария вряд ли смогу помочь преодолеть этот порог. Могу порекомендовать цикл лекций Докинза, где он наглядно и доступно даже для детей объясняет эволюцию и все её "чудесные" свойства:

https://youtu.be/nz1qSebufCU (это ссылка на первую лекцию, лучше смотреть с неё, вопрос возникновения целесообразности разбирается в пятой).

Приятного вам самообразования.-

Спасибо, с удовольствием ознакомлюсь.

Вы меня пытаетесь второй раз уличить в божественной воле, в то время как разница в нашем понимании эволюции только в том, что я считаю эволюционное размножение процессом более глубоким чем просто жизнь отдельного организма. ( возможно переход из неживой материи в живую с постоянным окружным взаимодействием). И слово контринтуитивно не уместно, признавая его вы отказываетесь от методов способствующих вас к пониманию слова контринтуитивность. Мы ведь получили с вами эмоции и интуицию в ходе эволюции, вы ведь не наш безэмоциоальныц предок..

С уважением-

В такой терминологии можно стихи писать или эзотерические опусы (ничего не имею против этих направлений человеческой деятельности). У вас и глубина, и эмоции, и чувства. Красиво всё, но далеко от науки, и я не пытаюсь у вас отнять божественный свет в конце тоннеля, а прост в контексте научного дискурса вам отвечал. Вы ведь не наш магически мыслящий предок.

С уважением.

-

-

-

-

-

-

-

-

В рамках теории дарвина возникает просто так, а в рамках ламаркизма возникает по причине.

@

В дарвинизме - причины, в ламаркизме - цели.

Дарвинистское животное получило "удлинение шеи" вследствие случайной мутации, что случайно стало его конкурентным преимуществом. Но могло, в других обстоятельствах среды, наоборот, быстрее погубить его. Причем мутация, удлиняя шею, не знала, к чему это приведет.

Ламаркистское животное увидело, что верхние ветки никто не ест, и стало тянуться к ним. Дедушка начал, а внук - уже жираф...-

Я бы сделал более тонкое различие между животными этих двух типов. По сути ламаркизм и дарвинизм идентичны и ваше описание дарвинистского животного можно вполне преподнести как описание ламаркистского животного за исключением одного - ламаркистское животное осознанно получило удлинение шеи, как наиболее полезный признак для взяимодействия с окружающей средой. ДНК понимает что вредно организму, а что нет, в то время как ДНК Дарвина случайно создаёт полезность, которая потом закрепляется. Различия более тонкие и они запрограммированы именно в ДНК.

-

Дарвинистская днк случайно создает полезность, а ламаркистская - осознанно? Ойржунимагу...Короче, сдаюсь.

-

Вы может тут посмеяться http://www.nature.com/neuro/journal/v17/n1/abs/nn.3594.html

Наследственная информация переходит к потомству, причём переданная информация активизируется в самом начале. Это типичный пример того что эволюция идёт не только на основе отбора, но и на основе того что ДНК считает лучшим для развития потомства.

-

-

-

-

-

Но только не у организмов, размножающихся клонально!

При клональном размножении, когда нет межорганизменной рекомбинации (ни полового процесса, ни горизонтального переноса), все гены генома наследуются совместно, и никакой отдельный ген не может проявить свою "эгоистичность". "Эгоизм" может быть только на уровне целого генома.-

Думаю, докинзовый "эгоизм гена" проявляется в конкуренции с другими генами не обязательно внутри одного организма (хотя и в этом случае благодаря мутациям такая конкуренция имеет смысл), а в рамках всей рассматриваемой системы (это может быть и генетический суп, и организм, и популяция, и отдельная экосистема, и даже вся биомасса на планете, в зависимости от задач исследователя). Неоднозначность в интерпретации возникает, думаю, в неоднозначности термина "ген" (это и конкретный экземпляр набора молекул, и сразу все такие наборы, либо это набор молекул, которому может быть противопоставлен другой набор с этого локуса и т.д.)

Я бы абстрагировал (избавился от неоднозначности "концепт/экземпляр") докинзовый "эгоистичный ген" до "эгоистичных генетических (родителе-потомковых) линий" (т.е., до непрерывных _процессов_ репликации различимых исследователем "особей" на соответствующем задаче масштабе - от видов и популяций до вплоть самих генов). Так вся комбинаторика и вообще физическое воплощение генетической информации (которое, строго говоря, является фенотипом) остаётся за скобками "концепции эгоизма" (и она становится применимой к любым мутирующим репликаторам, в том числе и к бактериям). Линии "эгоистично стремятся" к непрерывности, конкурируя в этом с другими линиями.

-

Жизнь выделяется среди прочего двумя проявлениями.

1) как плесень, лезет всюду, куда может дотянуться - от километров под землёй до теперь уже даже космоса.

2) самоусложняется (дробится на взаимодействующие-конкурирующие меж собой кусочки) даже в условиях совершенно однообразных. И потому, собсснно, и рождает таких своих представителей, что вылазят за пределы освоенного (и, значит, в конце концов перенаселенного) чтоб осуществлять пункт первый))

Дай ей только время.

Я правильно понял?)

-

Я бы добавил, что самоусложнение - как бы не свойство самой биомассы, а свойство взаимодействия меняющихся биосистемы и среды, лишь один из вариантов реакции биомассы на определённые изменения среды (биомасса умеет и упрощаться при других изменениях среды). Усложнение рождается в биомассе как новая информация о неуравновешенности этой биомассы и её среды, но при избыточности этой информации в системе она имеет тенденцию сокращаться (хотя тренд усложнения, возможно, чисто статистически в условиях отбора получается сильнее, чем тренд упрощения, но тут уже требуется ввод в задачу данных о динамике среды).

-

Это может быть справедливо для начальных этапов эволюции. Но в итоге самоорганизации сознания, сам РАЗУМ может стать мотором эволюции.

А пока при "выживании" человека останавливает УМ - оценка последствий камня или гиперзвуковой ракеты с термоядерной боеголовкой. При чем, СОЗИДАТЕЛЬНЫЙ порядок в головах людей начнется, когда в правительстве и законодательных органах стран В ДОЛЖНОЙ МЕРЕ БУДУТ ПРЕДСТАВЛЕНЫ УЧЕНЫЕ.

А необходимость их пребывания там, ДОЛЖНЫ ДОКАЗАТЬ САМИ УЧЕНЫЕ.

-

Эволюционные эксперименты

-

17.03.2025Полногеномная дупликация дает немедленный адаптационный выигрышЕлена Наймарк • Новости науки

17.03.2025Полногеномная дупликация дает немедленный адаптационный выигрышЕлена Наймарк • Новости науки -

06.11.2018В ходе эволюционного эксперимента патогенный гриб превратился в полезного симбионтаАлександр Марков • Новости науки

06.11.2018В ходе эволюционного эксперимента патогенный гриб превратился в полезного симбионтаАлександр Марков • Новости науки

-

16.10.2018Способствует ли адаптация к разным диетам развитию репродуктивной изоляции?Александр Марков • Новости науки

16.10.2018Способствует ли адаптация к разным диетам развитию репродуктивной изоляции?Александр Марков • Новости науки

-

14.10.2018Успех адаптации мух Drosophila melanogaster к избытку соли в корме зависит от дрожжей определенного видаСергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №5, 2018

14.10.2018Успех адаптации мух Drosophila melanogaster к избытку соли в корме зависит от дрожжей определенного видаСергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №5, 2018

-

06.03.2018Мухи, приспособленные к неоднородной среде, получают эволюционное преимуществоЕ. Яковлева, А. Горшкова, Е. Фетисова • Журнал общей биологии • №1, 2018

06.03.2018Мухи, приспособленные к неоднородной среде, получают эволюционное преимуществоЕ. Яковлева, А. Горшкова, Е. Фетисова • Журнал общей биологии • №1, 2018

-

23.10.2017В долгосрочном эксперименте Ричарда Ленски из одинаковых бактерий сформировались полиморфные сообществаАлександр Марков • Новости науки

23.10.2017В долгосрочном эксперименте Ричарда Ленски из одинаковых бактерий сформировались полиморфные сообществаАлександр Марков • Новости науки

-

08.05.2017Эксперимент на улитках подтвердил классическую идею о «двойной цене самцов»Александр Марков • Новости науки

08.05.2017Эксперимент на улитках подтвердил классическую идею о «двойной цене самцов»Александр Марков • Новости науки

-

16.03.2017Способы адаптации бактерий к разным температурам оказались предсказуемымиСергей Лысенков • Новости науки

16.03.2017Способы адаптации бактерий к разным температурам оказались предсказуемымиСергей Лысенков • Новости науки

-

03.11.2016В меню плодовой мушки может появиться... соленый огурец!Сергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №4, 2016

03.11.2016В меню плодовой мушки может появиться... соленый огурец!Сергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №4, 2016

-

13.09.2016Эволюционный эксперимент показал, где и как появляются наиболее приспособленные особиЕлена Наймарк • Новости науки

13.09.2016Эволюционный эксперимент показал, где и как появляются наиболее приспособленные особиЕлена Наймарк • Новости науки

Последние новости

Рис. 1. Ход молекулярной эволюции в 12 популяциях кишечной палочки. Показаны изменения частоты встречаемости всех зарегистрированных новых мутаций. По горизонтальной оси — время в поколениях. Рисунок из обсуждаемой статьи в Nature