Эволюционные эксперименты

-

17.03.2025Полногеномная дупликация дает немедленный адаптационный выигрыш

Американские ученые в ходе долговременного эксперимента на дрожжах изучили, как происходит полногеномная дупликация и какую роль в становлении многоклеточных колоний она играет. Выяснилось, что полногеномная дупликация — чрезвычайно эффективный механизм для формировании крупных ансамблей клеток: она приносит почти моментальный адаптационный выигрыш своим носителям.

Елена Наймарк • Новости науки

-

24.08.2023Бактерия с синтетическим минимальным геномом сохранила способность к адаптивной эволюции

Считалось, что удаление всех генов, кроме абсолютно необходимых для выживания, может сделать бактерий неспособными к адаптивной эволюции. Однако эволюционный эксперимент не подтвердил эту гипотезу: оказалось, что «минимизированные» бактерии сохранили эволюционный потенциал. Их приспособленность в ходе эксперимента росла даже быстрее, чем у исходных, неминимизированных бактерий.

Александр Марков • Новости науки

-

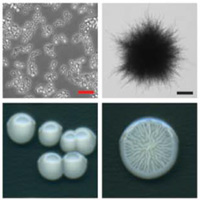

12.06.2023В эволюционном эксперименте дрожжи превратились в макроскопические многоклеточные организмы

Американские биологи воспроизвели важнейший эволюционный переход действия отбора с уровня отдельных клеток на уровень групп клеток в эксперименте на дрожжах. За 600 дней искусственного отбора на скорость оседания на дно пробирки дрожжи научились образовывать макроскопические агрегаты, состоящие из плотно сплетенных многоклеточных нитей и размножающиеся бесполым путем.

Александр Марков • Новости науки

-

15.08.2022Эволюция генетического разнообразия бактерий направляется внутривидовой конкуренцией и гонкой вооружений с фагами

Эволюционный эксперимент показал, как совместное действие двух факторов — внутривидовой конкуренции и гонки вооружений с паразитами — направляет эволюцию внутривидового разнообразия у бактерий. Подтвердилась классическая гипотеза «убей победителя», согласно которой паразиты поддерживают разнообразие способов защиты у жертв, поражая особей с самым частым вариантом защиты.

Александр Марков • Новости науки

-

14.01.2022Замена небольшого участка генома на синонимичный заставляет бактерию иначе решать ту же эволюционную задачу

Показано, что мутагенез может быть не менее значимым в определении конечного генофонда эволюционирующей популяции, чем фактор отбора. Ученые лишили бактерий Pseudomonas fluorescens жгутиков, а затем пронаблюдали, как в ходе адаптивной эволюции они снова научились их отращивать. При этом мутации, позволившие бактериям заново получить рабочий жгутик, для разных штаммов были разными.

Татьяна Романовская • Новости науки

-

14.01.2021В ходе эволюционного эксперимента удалось получить генералистов при симпатрическом видообразовании

Имеется множество примеров симпатрии — видообразования без географической изоляции, однако объяснить, как это происходит, не так-то просто. Ученые из Германии провели эксперимент на дрожжах, в котором адаптация проходила на фоне постоянного притока чужеродных генов. Оказалось, что при высоком уровне генетического обмена отбор разводит части популяции по разным нишам не менее эффективно, чем при полной географической изоляции. При этом обмен генами способствует появлению не только экологических специалистов, но и экологических генералистов.

Елена Наймарк • Новости науки

-

18.11.2019Новый метод генетического штрихкодирования позволяет детально следить за эволюцией дрожжей

Американские биологи разработали метод «обновляемого генетического штрихкодирования», позволяющий с небывалой степенью детальности следить за эволюцией клональных популяций дрожжей, и применили его к двум популяциям, которые в течение 1000 поколений адаптировались к новым условиям. Так обнаружились многочисленные эволюционные скачки — когда в отстающей линии появляется удачная мутация, помогающая оставить позади прежних лидеров эволюционной гонки.

Александр Марков • Новости науки

-

11.11.2019Симбиотические дрожжи помогают дрозофилам адаптироваться к соленому корму

Продолжающийся на кафедре биологической эволюции МГУ эксперимент показал, что важную роль в адаптации дрозофил к неблагоприятному кормовому субстрату может играть изменение численности и видового состава дрожжей, переносимых мухами на поверхности тела и в кишечнике. В этом случае имеет смысл рассматривать в качестве эволюционирующей единицы не отдельный организм, а «холобионт» — совокупность макроорганизма и всех его микробных спутников.

Александр Марков • Новости науки

-

15.08.2019В ходе эволюционного эксперимента у дрожжей появился новый ген

В эволюционном эксперименте ученые из Нидерландов «научили» дрожжи вида Saccharomyces eubayanus сбраживать углевод мальтотриозу, которую изначально они не могли усваивать. Эта способность возникла за счет появления нового гена, сформировавшегося посредством рекомбинации между тремя генами семейства MALT, кодирующими транспортеры другого углевода — мальтозы.

Татьяна Романовская • Новости науки

-

06.11.2018В ходе эволюционного эксперимента патогенный гриб превратился в полезного симбионта

Эволюционные эксперименты, проведенные сингапурскими биологами, показали, что потенциально патогенный гриб Candida albicans всего за несколько недель жизни в кишечнике мыши может превратиться в полезного симбионта, защищающего хозяина от грибных и бактериальных инфекций посредством активации систем врожденного иммунитета. Эта эволюционная трансформация происходит при условии, что бактерии в мышином кишечнике были предварительно уничтожены антибиотиками.

Александр Марков • Новости науки

-

16.10.2018Способствует ли адаптация к разным диетам развитию репродуктивной изоляции?

В нескольких эволюционных экспериментах на дрозофилах было показано, что адаптация к неблагоприятному корму иногда приводит к быстрому развитию частичной репродуктивной изоляции: мухи начинают преимущественно скрещиваться с партнерами, адаптированными к такому же корму. Попытка воспроизвести этот удивительный результат показала, что наблюдаемая половая избирательность может объясняться не разными предпочтениями мух, а разной степенью их активности или сексуальной мотивированности.

Александр Марков • Новости науки

-

14.10.2018Успех адаптации мух Drosophila melanogaster к избытку соли в корме зависит от дрожжей определенного вида

На кафедре биологической эволюции МГУ имени М.В. Ломоносова ведется долгосрочный эволюционный эксперимент на модельном объекте Drosophila melanogaster. Плодовые мушки в течение нескольких десятков поколений содержаться на разных по составу кормовых средах: стандартной, оптимально подходящей для этих мушек, и соленой, эволюционно непривычной. Известно, что огромную роль в усвоении пищи играют микробные сообщества макроорганизмов. В статье приводятся результаты исследования различий микробного сообщества лабораторных дрозофил из разных линий эксперимента. Показано, что приспособленные к развитию на соленом корме в эксперименте линии мух отличаются по составу микробиома от мух, питающихся стандартным кормом. Мухи из линий, содержащихся на стандартном корме, плохо развиваются на соленом корме. Однако показатели приспособленности существенно улучшаются, если на непривычную соленую кормовую среду предварительно нанести гомогенат мух из линий, содержащихся на соленом корме.Сергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №5, 2018

На кафедре биологической эволюции МГУ имени М.В. Ломоносова ведется долгосрочный эволюционный эксперимент на модельном объекте Drosophila melanogaster. Плодовые мушки в течение нескольких десятков поколений содержаться на разных по составу кормовых средах: стандартной, оптимально подходящей для этих мушек, и соленой, эволюционно непривычной. Известно, что огромную роль в усвоении пищи играют микробные сообщества макроорганизмов. В статье приводятся результаты исследования различий микробного сообщества лабораторных дрозофил из разных линий эксперимента. Показано, что приспособленные к развитию на соленом корме в эксперименте линии мух отличаются по составу микробиома от мух, питающихся стандартным кормом. Мухи из линий, содержащихся на стандартном корме, плохо развиваются на соленом корме. Однако показатели приспособленности существенно улучшаются, если на непривычную соленую кормовую среду предварительно нанести гомогенат мух из линий, содержащихся на соленом корме.Сергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №5, 2018

-

06.03.2018Мухи, приспособленные к неоднородной среде, получают эволюционное преимущество

Пространственная неоднородность среды обитания может приводить в одних случаях к дивергенции популяции и появлению специализации, т.е. выработке односторонних адаптаций и сужению экологической ниши, а в других – к появлению адаптаций широкого профиля, т.е. к генерализации. В эксперименте, проведенном авторами статьи, показано, что если начальные этапы эволюции популяции плодовых мушек проходят в пространственно гетерогенной среде, то новые адаптации возникают без ущерба для старых. Более того, разнообразие предлагаемого корма позволило мухам лучше адаптироваться к новым условиям, чем мухам без возможности выбора среды.Е. Яковлева, А. Горшкова, Е. Фетисова • Журнал общей биологии • №1, 2018

Пространственная неоднородность среды обитания может приводить в одних случаях к дивергенции популяции и появлению специализации, т.е. выработке односторонних адаптаций и сужению экологической ниши, а в других – к появлению адаптаций широкого профиля, т.е. к генерализации. В эксперименте, проведенном авторами статьи, показано, что если начальные этапы эволюции популяции плодовых мушек проходят в пространственно гетерогенной среде, то новые адаптации возникают без ущерба для старых. Более того, разнообразие предлагаемого корма позволило мухам лучше адаптироваться к новым условиям, чем мухам без возможности выбора среды.Е. Яковлева, А. Горшкова, Е. Фетисова • Журнал общей биологии • №1, 2018

-

23.10.2017В долгосрочном эксперименте Ричарда Ленски из одинаковых бактерий сформировались полиморфные сообщества

Долгосрочный эволюционный эксперимент на бактериях Escherichia coli, продолжающийся уже почти 30 лет, дал новые неожиданные результаты. Секвенирование ДНК бактерий из замороженной «ископаемой летописи» эксперимента показало, что за 60 000 поколений эволюция подопытных популяций не прекратилась и даже не замедлилась. Как минимум в 9 популяциях из 12 произошла экологическая диверсификация: исходная монокультура подразделилась на клады, связанные экологическими взаимодействиями и не вытесняющие друг друга.

Александр Марков • Новости науки

-

08.05.2017Эксперимент на улитках подтвердил классическую идею о «двойной цене самцов»

В 1970-е годы Джон Мейнард Смит показал, что бесполое размножение, при выполнении ряда простых условий, должно давать двойной репродуктивный выигрыш по сравнению с раздельнополостью. Эта идея стимулировала поиск преимуществ полового размножения, которые должны перевешивать «двойную цену самцов». При этом неясно, в какой мере модель Мейнарда Смита приложима к реальной жизни, поскольку измерить цену полового размножения у реальных видов трудно. Американским биологам удалось это сделать для новозеландской улитки Potamopyrgus antipodarum.

Александр Марков • Новости науки

-

16.03.2017Способы адаптации бактерий к разным температурам оказались предсказуемыми

Команда Ричарда Ленски провела эксперимент по изучению генетических основ адаптации бактерий к разным температурным режимам среды. Несмотря на разнообразие возможных путей адаптации большая часть мутаций оказалась специфичной, то есть они возникали только в тех популяциях, которые развивались при одном и том же температурном режиме.

Сергей Лысенков • Новости науки

-

03.11.2016В меню плодовой мушки может появиться... соленый огурец!

Экспериментально установлено, что длительная адаптация мух Drosophila melanogaster к жизни на корме с повышенным содержанием поваренной соли не сопровождается снижением их приспособленности при развитии на обычном корме. За 20 поколений мухи успешно адаптировались к жизни на «стрессовом» субстрате с NaCl, на котором приспособленность контрольных мух сильно снижена. При этом приспособившиеся к жизни на новом корме мухи по числу выплаживающихся потомков и темпам развития превосходили контрольных также и на обычном корме. Из этого следует, что отбор на устойчивость к развитию на корме с высоким содержанием соли привел к расширению нормы реакции у мух, адаптировавшихся к новым, экстремальным условиям существования. Эта тенденция препятствует разделению исходной популяции в ходе освоения ею новых условий обитания и тормозит процесс дивергенции.Сергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №4, 2016

Экспериментально установлено, что длительная адаптация мух Drosophila melanogaster к жизни на корме с повышенным содержанием поваренной соли не сопровождается снижением их приспособленности при развитии на обычном корме. За 20 поколений мухи успешно адаптировались к жизни на «стрессовом» субстрате с NaCl, на котором приспособленность контрольных мух сильно снижена. При этом приспособившиеся к жизни на новом корме мухи по числу выплаживающихся потомков и темпам развития превосходили контрольных также и на обычном корме. Из этого следует, что отбор на устойчивость к развитию на корме с высоким содержанием соли привел к расширению нормы реакции у мух, адаптировавшихся к новым, экстремальным условиям существования. Эта тенденция препятствует разделению исходной популяции в ходе освоения ею новых условий обитания и тормозит процесс дивергенции.Сергей Ивницкий • Журнал общей биологии • №4, 2016

-

13.09.2016Эволюционный эксперимент показал, где и как появляются наиболее приспособленные особи

Микробиологи из США и Израиля предложили методику изучения пространственно-временных закономерностей эволюции. В качестве эволюционного полигона для бактерий они использовали метровую площадку с резко различными условиями. Они показали, что на границах участков идет быстрая адаптация, причем доминируют быстрорастущие линии, вне зависимости от качества их адаптивного комплекса. Позже формируются организмы с более сбалансированным набором свойств, они лучше приспособлены и устойчивы к стрессам.

Елена Наймарк • Новости науки

-

09.12.2015Неадаптивная фенотипическая пластичность затрудняет видообразование

Эволюционный эксперимент на дрозофилах показал, что мухи, прожившие 10 поколений на обедненной среде на основе крахмала, проигрывают в конкуренции на этой среде «контрольным» мухам, жившим на нормальной, богатой среде, и наоборот: на богатой среде крахмальные мухи демонстрируют более высокую приспособленность, чем контрольные. Однако когда крахмальным мухам позволили одно поколение прожить на нормальном корме, они продемонстрировали рекордную приспособленность к крахмальному корму.

Александр Марков • Новости науки

-

07.09.2015Неадаптивная пластичность ускоряет адаптивную эволюцию

Признаки организмов определяются не только генами, но и условиями, в которых происходит развитие. Ненаследственную изменчивость, порождаемую изменениями среды, называют «фенотипической пластичностью». Она может быть как адаптивной (повышающей приспособленность к новым условиям), так и неадаптивной. Эксперимент на тринидадских гуппи показал, что у этих рыбок неадаптивная фенотипическая пластичность является мощным фактором, ускоряющим адаптацию к новой среде.

Александр Марков • Новости науки

-

23.05.2015Половой отбор защищает от вымирания

Результаты семилетнего эволюционного эксперимента на жуках Tribolium castaneum показали, что половой отбор действительно способствует уменьшению генетического груза и предохраняет популяцию от вымирания. Те из подопытных популяций, в которых на каждую самку приходилось по несколько самцов (а значит, была возможность выбора и мог работать половой отбор), накопили меньше рецессивных вредных мутаций, чем популяции с такой же численностью, но без избытка самцов.

Александр Марков • Новости науки

-

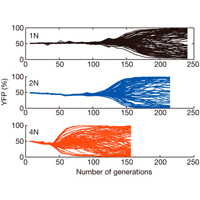

23.03.2015Полиплоидия ускоряет эволюцию

Эволюционный эксперимент, проведенный американскими биологами, показал, что тетраплоидные дрожжи приспосабливаются к неблагоприятным условиям быстрее, чем диплоидные и гаплоидные. Повышенная скорость их адаптации обеспечивается как большей частотой возникновения полезных мутаций, так и тем, что одна и та же мутация нередко оказывается более полезной для тетраплоидов, чем для диплоидов и гаплоидов. По-видимому, наличие дополнительных копий генома в каждой клетке снимает часть ограничений, сдерживающих адаптивную эволюцию, и дает больше свободы для эволюционного «поиска».

Александр Марков • Новости науки

-

03.03.2015Ранние этапы адаптации предсказуемы, поздние — случайны

Новая методика индивидуального генетического «штрих-кодирования» позволила американским ученым в деталях изучить процесс накопления полезных мутаций в большой бесполой популяции дрожжей. Как выяснилось, на начальных этапах общий рост приспособленности популяции идет в основном за счет высоковероятных мутаций со слабым положительным эффектом, которые возникают независимо у множества особей. В дальнейшем роль случайности возрастает, потому что на первый план выходят маловероятные мутации с сильным полезным эффектом.

Александр Марков • Новости науки

-

30.06.2014Предсказуемый рост приспособленности достигается непредсказуемыми путями

Американские биологи провели эволюционный эксперимент, в ходе которого 640 линий дрожжей, происходящих от 64 генетически различающихся клеток-основателей, приспосабливались к одним и тем же условиям в течение 500 поколений. Рост приспособленности в подопытных линиях шел тем быстрее, чем ниже была исходная приспособленность основателя. Наборы полезных мутаций, закрепившиеся в разных линиях, не зависели от исходного генотипа и оказались разными на нуклеотидном уровне, хотя многие из них затронули одни и те же гены.

Александр Марков • Новости науки

-

23.12.2013Новые результаты долгосрочного эволюционного эксперимента: приспособленность подопытных бактерий продолжает расти

Долгосрочный эволюционный эксперимент на бактериях, начатый Ричардом Ленски в 1988 году, продолжает приносить интересные результаты. Как выяснилось, по прошествии 50 000 поколений подопытные бактерии всё еще продолжают накапливать полезные мутации, неуклонно повышая свою приспособленность к условиям, в которые их поместили экспериментаторы. Рост приспособленности постепенно замедляется, но, судя по всему, не собирается стабилизироваться.

Александр Марков • Новости науки

-

23.10.2012Процесс появления новых ферментов прослежен в эволюционном эксперименте

Эксперименты на бактерии Salmonella enterica показали, что новые ферменты могут возникать по схеме «инновация — амплификация — дивергенция». Сначала у фермента в результате мутации появляется дополнительная каталитическая активность («инновация»). Если новая функция окажется полезной, ген начнет амплифицироваться. В дальнейшем с большой вероятностью произойдет разделение труда между копиями («дивергенция»).

Александр Марков • Новости науки

-

25.09.2012В долгосрочном эксперименте зафиксировано поэтапное формирование эволюционного новшества

В ходе долгосрочного эволюционного эксперимента на бактериях E. coli в одной из 12 подопытных популяций появился новый полезный признак — способность питаться цитратом в аэробных условиях. Сначала зафиксировались мутации, помогающие утилизировать цитрат, если он окажется в клетке. Затем изменилась регуляция гена citT, ответственного за поглощение цитрата из внешней среды, и он стал работать в присутствии кислорода. И наконец, новая функция была многократно усилена благодаря нескольким удвоениям фрагмента хромосомы, несущего активированный ген citT.

Александр Марков • Новости науки

-

01.02.2012Параллельная эволюция изучена в эксперименте на бактериях

Эксперимент, в ходе которого 115 линий кишечной палочки независимо друг от друга приспосабливались к высокой температуре, показал, что к одной и той же эволюционной «цели» ведет множество путей. За 2000 поколений в каждой линии закрепилось в среднем по 11 мутаций, из которых около 80% были полезными. При этом одна и та же мутация оказывается полезной или вредной в зависимости от того, какие мутации закрепились в геноме ранее.

Александр Марков • Новости науки

-

25.03.2011В долгосрочном эволюционном эксперименте выявлен отбор на «эволюционную перспективность»

В ходе долгосрочного эволюционного эксперимента на бактериях E. coli показана способность естественного отбора поддерживать мутации, которые не дают максимального выигрыша «здесь и сейчас», но обеспечивают наилучшие возможности для дальнейшей эволюции. В итоге окончательная «победа» в эволюционном соревновании может достаться организмам, которые поначалу проигрывали своим конкурентам.

Александр Марков • Новости науки

-

01.11.2009Подведены итоги эволюционного эксперимента длиной в 40 000 поколений

В ходе уникального эксперимента, длившегося более 20 лет, удалось детально проследить эволюционные изменения, происходившие в популяции кишечной палочки Escherichia coli в течение 40 000 поколений. До сих пор считалось, что с постоянной скоростью должны накапливаться нейтральные мутации, а не полезные, однако в эксперименте всё оказалось наоборот.Александр Марков • Новости науки

В ходе уникального эксперимента, длившегося более 20 лет, удалось детально проследить эволюционные изменения, происходившие в популяции кишечной палочки Escherichia coli в течение 40 000 поколений. До сих пор считалось, что с постоянной скоростью должны накапливаться нейтральные мутации, а не полезные, однако в эксперименте всё оказалось наоборот.Александр Марков • Новости науки

-

23.10.2009Опыты на червях доказали, что самцы — вещь полезная

Самооплодотворяющиеся животные размножаются при прочих равных вдвое быстрее, чем раздельнополые. Почему же раздельнополость преобладает в природе? Как показали эксперименты с искусственно выведенными породами червей Caenorhabditis elegans, преимущество раздельнополости состоит в более эффективном очищении генофонда от вредных мутаций и в ускоренном накоплении полезных мутаций.Александр Марков • Новости науки

Самооплодотворяющиеся животные размножаются при прочих равных вдвое быстрее, чем раздельнополые. Почему же раздельнополость преобладает в природе? Как показали эксперименты с искусственно выведенными породами червей Caenorhabditis elegans, преимущество раздельнополости состоит в более эффективном очищении генофонда от вредных мутаций и в ускоренном накоплении полезных мутаций.Александр Марков • Новости науки

-

02.01.2008Эволюционная роль мобильных генетических элементов остается загадочной

Мобильные генетические элементы (МГЭ), присутствующие в геноме большинства организмов, сочетают в себе признаки эгоистических «геномных паразитов» и важных составных частей генома, придающих ему пластичность и приспособляемость. Искусственный отбор по количественному признаку у мушки-дрозофилы приводит не только к изменению этого признака, но и к фиксации определенного «рисунка» распределения копий МГЭ по геному.Александр Марков • Журнал общей биологии • №5, 2007

Мобильные генетические элементы (МГЭ), присутствующие в геноме большинства организмов, сочетают в себе признаки эгоистических «геномных паразитов» и важных составных частей генома, придающих ему пластичность и приспособляемость. Искусственный отбор по количественному признаку у мушки-дрозофилы приводит не только к изменению этого признака, но и к фиксации определенного «рисунка» распределения копий МГЭ по геному.Александр Марков • Журнал общей биологии • №5, 2007

Последние новости

Картинка дня