Двусторонняя симметрия кораллов древнее радиальной

Коралловые полипы (Anthozoa) — древнейшая эволюционная ветвь группы стрекающих (Cnidaria), которая, в свою очередь, является сестринской по отношению к двусторонне-симметричным животным (Bilateria). В учебниках зоологии долгое время преобладало мнение, что все стрекающие — радиально-симметричные животные и что двусторонняя симметрия билатерий — уникальное для этой группы производное состояние. На самом деле у коралловых полипов внутренняя симметрия тела двусторонняя. Это вполне может оказаться примитивным состоянием и для билатерий, и для стрекающих.

Древо животного мира

Современная зоология выделяет пять главных эволюционных ветвей многоклеточных животных: губки, гребневики, пластинчатые, стрекающие (книдарии) и двусторонне-симметричные (билатерии). Подавляющее большинство животных, с которыми мы встречаемся в обычной жизни, относится к группе билатерий. Ее бесчисленные представители, от шмеля до морской звезды и от плоского червя до человека, своим разнообразием намного превосходят весь остальной животный мир вместе взятый. Билатерии — безусловно, самая эволюционно успешная группа не только среди животных, но и среди всех многоклеточных организмов на Земле. Неудивительно, что вопрос о том, как появились первые билатерии, почти полтора века интриговал зоологов, вызывая среди них оживленные споры (см., например: В. В. Малахов, 2004. Новый взгляд на происхождение билатерий).

Надо признать, что проблема происхождения билатерий еще не решена. Более того, регулярно случаются новые открытия, заставляющие ученых вновь и вновь пересматривать взгляды на нее (см., например: Ксенотурбеллиды оказались близки к предкам двусторонне-симметричных животных, «Элементы», 15.02.2016). Эта тема — одна из самых актуальных в современной эволюционной биологии, по крайней мере в той ее части, которая интересуется планами строения и жизненными формами животных.

Большинство биологов традиционно полагало, что двусторонне-симметричные животные произошли от кишечнополостных — организмов, у которых симметрия тела радиальная (Radiata). Именно в соответствии с этой схемой построен, например, школьный учебник зоологии. По умолчанию считается, что радиальная симметрия примитивна, а двусторонняя производна. Вероятно, двусторонняя симметрия возникла в момент, когда кишечнополостное, обладавшее радиальной симметрией (как медуза), перешло к активному ползанью по морскому дну.

Слабость этой идеи в том, что ни радиально-симметричные животные (Radiata), ни кишечнополостные (Coelenterata), скорее всего, не являются реальными эволюционными ветвями. Это сборные группы. Под названием «кишечнополостные» раньше объединяли гребневиков и стрекающих (к последним относятся медузы, кораллы, гидры и прочие полипы). На самом деле сходство гребневиков со стрекающими — поверхностное, а родство в лучшем случае очень далекое (см., например: Дискуссия о роли гребневиков в эволюции продолжается, «Элементы», 18.09.2015). Никакого отношения к происхождению билатерий гребневики, скорее всего, не имеют.

Наоборот, стрекающие (Cnidaria) к билатериям очень близки. По современным данным, это их ближайшие родственники. Казалось бы, такое родство только подтверждает гипотезу о происхождении билатерий от радиально-симметричных организмов. Каждый, кто видел медузу или гидру, подтвердит, что их симметрия — радиальная, то есть лучевая. Почему бы билатериям не иметь таких предков?

Но и тут не все так просто.

Загадка кораллов

Мы уже сказали, что стрекающие и билатерии — ближайшие родственники. Иными словами, они равноправные потомки некоего предка, общего только для этих двух групп. Такие группы называются сестринскими. Очевидно, что быть предками или потомками друг друга сестринские группы не могут по определению. И в самом деле, стрекающие и билатерии появляются в палеонтологической летописи приблизительно одновременно — в конце вендского периода (см. A. Y. Ivantsov, M. A. Fedonkin, 2002. Conulariid–like fossil from the Vendian of Russia: a metazoan clade across the Proterozoic/Palaeozoic boundary). Считать, что стрекающие примитивнее билатерий, нет никаких оснований, ровно так же, как нет никаких оснований и для обратного.

Но как же был устроен общий предок билатерий и стрекающих? Палеонтология ответить на этот вопрос пока не может. Значит, дело за сравнительным исследованием современных животных. Что могут нам «сообщить» стрекающие в свете сравнения с билатериями?

Стрекающие — крупная группа животных, в состав которой входит больше 10 000 современных видов. Они бывают очень разными. Крохотная пресноводная гидра совсем не похожа на роскошных медуз или на невзрачных строителей громадных коралловых рифов. Тем не менее можно утверждать, что все стрекающие делятся всего лишь на два эволюционных ствола (рис. 1). Ствол Anthozoa — это коралловые полипы, донные животные, никогда не имеющие в своем развитии стадии медузы. Ствол Medusozoa состоит из животных, у которых стадии медузы и полипа, как правило, чередуются в одном и том же жизненном цикле. У некоторых Medusozoa или стадия медузы, или стадия полипа могут отсутствовать, но это — случаи вторичной утраты. Судя по всему, «изобретение» жизненной формы медузы и соответствующего типа жизненного цикла было важнейшим в истории стрекающих эволюционным новшеством. А положение ствола Anthozoa на эволюционном древе позволяет думать, что именно он сохранил самые древние признаки. Более того, есть работы, где предполагается, что Anthozoa — вовсе не ствол, а эволюционный уровень, охватывающий всех древнейших стрекающих (E. Kayal et al., 2013. Cnidarian phylogenetic relationships as revealed by mitogenomics). Так или иначе, примитивность этих животных несомненна.

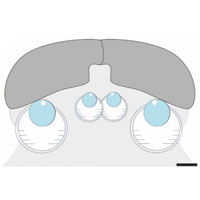

Коралловые полипы сами по себе довольно разнообразны (число их видов превосходит число видов всех Medusozoa, вместе взятых). Они бывают одиночными или колониальными, бывают прикрепленными или подвижными, как, например, популярная у биологов развития хищная актиния нематостелла. Тем не менее у всех коралловых полипов можно выделить как минимум две общие особенности, важные для нашей темы (рис. 2).

Рис. 2. Симметрия коралловых полипов. А — одиночный шестилучевой коралл из отряда цериантарий. Б — схема ротового конца цериантарии. В — схема поперечного среза туловища ископаемого шестилучевого коралла из отряда ругоз. Оранжевыми стрелками отмечена плоскость двусторонней симметрии. Обратим внимание, что у цериантарий сифоноглиф находится на «спинной» стороне, а у ругоз на «брюшной». Источники: А — иллюстрация из книги: Л. А. Зенкевич (ред), 1968. Жизнь животных, т. 1; Б, В — иллюстрации из обсуждаемой статьи в «Биологии моря», с изменениями

Во-первых, перед входом в кишечную полость кораллового полипа всегда находится трубчатая глотка, отчетливо сплющенная в одной плоскости. Просвет такой глотки представляет собой более или менее широкую щель. У многих видов щелевидным становится и рот — это видно снаружи.

Во-вторых, кишечная полость кораллового полипа разделена врастающими со стороны стенок перегородками — септами — на несколько частично замкнутых камер. Точное число камер соответствует числу щупалец, окружающих рот. Некоторые авторы считали эти камеры предшественниками целомических полостей двусторонне-симметричных животных (они действительно образуются похожим способом).

Наш известный зоолог Владимир Васильевич Малахов в свежем обзоре обращает внимание на то, что внутренняя симметрия тела коралловых полипов не является радиальной. На самом деле их симметрия — двусторонняя. Особенно хорошо это заметно у одиночных шестилучевых кораллов из группы цериантарий. Щелевидный рот цериантарий ведет в сплющенную глотку, плоскость которой служит плоскостью двусторонней симметрии всего животного. На одном узком конце глотки находится сифоноглиф — продольный желобок, выстланный клетками с ресничками и предназначенный для тока воды. Вблизи другого узкого конца глотки расположена зона роста, в которой образуются новые септы. Сторону полипа, где у цериантарий находится сифоноглиф, по традиции называют «спинной», а сторону, где находится зона роста, «брюшной». Это полноценная двусторонняя симметрия — как у билатерий.

В других группах коралловых полипов картина усложняется (например, может появляться второй сифоноглиф), но внутренняя двусторонняя симметрия, определяемая плоскостью глотки, сохраняется у них всегда. По утверждению Малахова, она есть абсолютно у всех представителей Anthozoa. А вот у Medusuzoa ее, как правило, не бывает, там симметрия чисто радиальная.

Какая симметрия первична?

Итак, самая древняя эволюционная ветвь стрекающих — это коралловые полипы, у которых нет медузы и есть внутренняя двусторонняя симметрия. По мнению Малахова, есть все основания считать, что это состояние примитивно для стрекающих в целом. Он пишет:

«Билатеральную симметрию кораллов нельзя считать вторичной, развившейся под влиянием образа жизни, поскольку все Anthozoa — сидячие животные, что, как известно, способствует развитию радиальной симметрии. Билатеральную симметрию кораллов можно рассматривать как первичную, унаследованную от билатеральных предков Cnidaria, тогда как неполная радиальная симметрия, видимо, развилась под влиянием прикрепленного образа жизни.»

Биология развития подтверждает, что двусторонняя симметрия «впечатана» в структуру организма коралловых полипов очень глубоко. Малахов приводит список из полутора десятков важных регуляторных генов, активность которых четко привязана или к «спинной», или к «брюшной» стороне кораллового полипа (в основном это изучали на примере уже упоминавшейся нематостеллы). Примерно так же обстоит дело и у билатерий, хотя взаимное расположение областей активности генов у них не всегда совпадает с картинкой, которая вырисовывается у кораллов.

Получается, что радиальная симметрия стрекающих — это, скорее всего, эволюционное новшество. План строения медузы можно считать наследием древнего эволюционного прошлого не в большей степени, чем план строения морской звезды или морской лилии — несомненных представителей билатерий, освоивших когда-то радиальную симметрию из-за специфического образа жизни (см., например: Уникальность плана строения иглокожих связана с перестановкой Hox-генов, «Элементы», 18.08.2014). Двусторонняя симметрия была исходной и для билатерий, и для стрекающих. Тогда логично предположить, что общий предок этих двух групп тоже был двусторонне-симметричным, а билатерии и кораллы просто унаследовали его состояние. Первичную радиальную симметрию, которой никогда не предшествовала двусторонняя, можно найти только у одной группы животных, а именно у гребневиков. По крайней мере, таково мнение профессора Малахова.

Допустим, что он прав. Какие выводы, касающиеся путей эволюции животного мира, мы можем отсюда сделать?

Билатерогастрея

Самой популярной теорией происхождения многоклеточных животных всегда была теория гастреи, предложенная в 1866 году Эрнстом Геккелем (Ernst Heinrich Philipp August Haeckel). Согласно этой теории, общий предок животных был пелагическим, то есть постоянно плавающим в толще воды, шарообразным существом, которое двигалось с помощью биения жгутиков. Геккель назвал этот гипотетический организм бластеей. Потом одно из полушарий бластеи погрузилось внутрь, и возникла гастрея — организм в форме двухслойного мешка, внутренняя полость которого стала кишечной полостью животных. Стрекающие и гребневики очень похожи по своему плану строения на геккелевскую гастрею — разумеется, слегка усложненную, как и любое реальное живое существо в сравнении с отвлеченной схемой. Впрочем, план строения билатерий тоже можно вывести из гастреи — например, в рамках так называемой архицеломатной гипотезы (см. A. Masterman, 1899. On the theory of archimeric segmentation and its bearing upon the phyletic classification of the Coelomata).

Теория гастреи содержит два достаточно сильных утверждения. Из нее следует, что общий предок животных был, во-первых, пелагическим (а не донным) и, во-вторых, радиально-симметричным (а не двусторонне-симметричным). Строго говоря, ни тот, ни другой тезис не является настолько очевидным, чтобы принимать его без обсуждения. Современные палеонтологические данные свидетельствуют скорее о том, что начальные этапы эволюции животных прошли полностью на дне (А. Ю. Журавлев, 2014. Ранняя история Metazoa — взгляд палеонтолога). Тогда получается, что переход к свободному плаванию в толще воды был своего рода эволюционной авантюрой, почти как выход на сушу. Неудивительно, что он совершался несколькими группами животных независимо друг от друга и в разное время. Косвенно это подтверждается тем, что среди современных простейших родственников многоклеточных животных, которые могли бы сохранить некоторые черты их предков, пелагических форм толком нет (см. Ядра мезомицетозоев делятся синхронно, как у зародышей животных, «Элементы», 05.06.2013). «Изобретение» медузы продвинутыми, а отнюдь не примитивными стрекающими тоже хорошо вписывается в эту версию.

А можно ли отредактировать теорию гастреи так, чтобы она перестала противоречить «донному» сценарию эволюции животных? Да, можно. Именно это сделал в середине XX века известный шведский зоолог Карл Густав Егерстен (Karl Gustav Magnus Jagersten). Предложенная им концепция известна как теория билатерогастреи (рис. 3).

Рис. 3. Теория билатерогастреи. Каждый гипотетический организм изображен в продольном разрезе (верхний ряд), билатерогастрея дополнительно показана с брюшной стороны (внизу). Бросается в глаза ее щелевидный рот. Остальные пояснения — в тексте. Иллюстрация из статьи: L. Olsson, 2007. A clash of traditions: the history of comparative and experimental embryology in Sweden as exemplified by the research of Gosta Jagersten and Sven Horstadius, с изменениями

Егерстен признавал часть положений теории Геккеля, но считал, что уже бластея была не пелагическим, а придонным существом. В результате постоянного передвижения по дну у нее дифференцировались стороны тела — обращенная к грунту (брюшная) и обращенная к водной толще (спинная), — а также передний конец, на котором сосредоточились чувствительные элементы. Таким образом, бластея стала двусторонне-симметричной. Егерстен называет ее билатеробластеей.

Билатеробастея захватывала со дна пищевые частицы, обволакивая их своей брюшной стороной, на которой при каждом захвате пищи возникало временное впячивание. Постепенно это впячивание обрело устойчивость и стало постоянным. Так образовался примитивный кишечник, а билатеробластея тем самым превратилась в билатерогастрею.

Кишечник билатерогастреи открывался наружу единственным отверстием, которое было одновременно и входным (ртом), и выходным (анусом). У стрекающих такая ситуация сохранилась до сих пор. У билатерий же отверстие, ведущее в кишку, сначала сильно вытянулось вдоль оси тела, а потом закрылось посредине, разделившись тем самым надвое — на рот и анус, находящиеся, соответственно, впереди и сзади. Образование рта и ануса путем разделения единого щелевидного отверстия есть в развитии многих билатерий, и это часто рассматривают как след соответствующего этапа их эволюции (см. Вторичноротость может оказаться первичной для двусторонне-симметричных животных, «Элементы», 06.09.2015).

Кроме того, кишечник билатерогастреи предположительно образовал несколько боковых выростов. Егерстен считал, что их было три пары. У коралловых полипов перегородки между этими выростами стали септами. А у билатерий выросты первичной кишки полностью отшнуровались от нее и разместились по бокам в виде самостоятельных мешков — целомических полостей. Подобная версия происхождения целома предлагалась несколькими авторами еще в XIX веке, Егерстен просто ее дополнил.

Рис. 4. Гипотетическая билатерогастрея и ее потомки — коралловый полип (вверху) и первичное целомическое двусторонне-симметричное животное (внизу). Все три организма изображены со стороны первичного рта, а целомическое животное, кроме того, еще в поперечном разрезе и сбоку. Остальные пояснения в тексте. Иллюстрация из статьи: L. Olsson, 2007. A clash of traditions: the history of comparative and experimental embryology in Sweden as exemplified by the research of Gosta Jagersten and Sven Horstadius, с изменениями

От билатерогастреи Егерстена вполне могли бы произойти, с одной стороны, билатерии, а с другой — коралловые полипы (рис. 4). Более того, Егерстен писал, что именно особенности анатомии коралловых полипов ему эту теорию и подсказали. Широкой популярности его взгляды не получили, потому что в них входило несколько очень спорных на тот момент утверждений. Любой сторонник теории билатерогастреи должен был признать, во-первых, что кораллы — самые примитивные стрекающие, во-вторых — что у предков стрекающих была двусторонняя симметрия, и в-третьих — что общий предок стрекающих и билатерий эволюционировал на дне. Но сейчас эти тезисы, причем все три, выглядят гораздо более похожими на правду, чем полвека назад! Проницательность Густава Егерстена, признаться, поражает. Ну а если верны отдельные составные части теории, то почему не может быть верной вся теория целиком?

Тут придется добавить ложку дегтя: предположения, с которыми согласиться невозможно, у Егерстена тоже встречаются. Например, он считал, что билатеробластее предшествовала стадия радиально-симметричной пелагической бластеи, которая плавала в толще воды и питалась путем фотосинтеза (!). Увы, современные знания делают эту версию совершенно невероятной. У животных не могло быть фотосинтезирующих предков.

Нерешенные вопросы

Владимир Васильевич Малахов, судя по его более ранним работам, считает, что стрекающие и билатерии произошли от пелагического радиально-симметричного общего предка (В. В. Малахов, 2004. Новый взгляд на происхождение билатерий). Будучи изображенным, этот предок очень похож на классическую геккелевскую гастрею. Но стоит мысленно «перенести» образование кишечника у этого существа на стадию, когда оно уже жило на дне, и теория гастреи тут же превращается в теорию билатерогастреи, которая нисколько не хуже согласуется с данными по кораллам. Разница в том, что в этом случае пелагический предок животных (если он вообще был) выглядит намного более простым.

Впрочем, даже если все наши допущения верны, это не закроет тему, а породит сразу несколько новых проблем, требующих решения. Перечислим их.

Во-первых, теория билатерогастреи неплохо объясняет происхождение стрекающих и билатерий, но очень неубедительно — происхождение губок и гребневиков. Вопрос о том, как мог выглядеть общий предок всех этих четырех групп животных, в любом случае открыт. Ни для губок, ни для гребневиков, ни для пластинчатых нет никаких серьезных свидетельств того, что они хоть когда-то имели двустороннюю симметрию. Способ их происхождения — наверняка иной.

Во-вторых, непонятно, соответствуют ли «спинная» и «брюшная» стороны кораллового полипа спинной и брюшной сторонам билатерий. Между тем это очень важный вопрос. Ответить на него, скорее всего, сможет генетика развития — гены, регулирующие становление сторон тела у кораллов, предоставляют для этого вполне достаточно материала. В целом гены, управляющие развитием, у стрекающих примерно те же, что и у билатерий, но вот их взаимодействие может отличаться. На сходной элементной базе здесь собрана существенно другая конструкция. Какая ее часть унаследована от общего предка, предстоит еще разбираться.

В-третьих, эволюция плана строения внутри группы Anthozoa сама по себе достаточно сложна. Если у цериантарий единственный сифоноглиф находится на «спинной» стороне, то у восьмилучевых и некоторых других кораллов — на «брюшной» (рис. 2). Кроме того, многие шестилучевые кораллы имеют два сифоноглифа на противоположных сторонах глотки — в этом случае двусторонняя (билатеральная) симметрия начинает трансформироваться в двулучевую (бирадиальную). Какое из всех этих состояний самое древнее, с ходу и не скажешь.

В-четвертых, самые примитивные современные билатерии — ксенацеломорфы — оказались устроены гораздо проще, чем можно было бы ожидать, исходя из теории билатерогастреи (см. Ксенотурбеллиды оказались близки к предкам двусторонне-симметричных животных, «Элементы», 15.02.2016). У них нет ни сквозного кишечника, ни целомических полостей. Это — серьезное противоречие, от которого так просто не отмахнешься. Можно, конечно, предполагать, что ксенацеломорфы упростились вторично, но это требует независимых доказательств, которых пока нет.

Источник: В. В. Малахов. Симметрия и щупальцевый аппарат книдарий // Биология моря. 2016. Т. 42. № 4. С. 249–259.

Сергей Ястребов

Похоже, всё больше аргументов в пользу первичности донного подвижного образа жизни животных. Тогда примитивнейшими из животных, вероятно, являются ползающие асимметричные пластинчатые (недаром напоминающие их организмы найдены более 2 млрд. лет назад!). А древнейшей симметрией должна была быть билатеральная.

Радиальная симметрия губок и гребневиков - имхо вряд ли такая уж серьезная проблема. Они первыми потеряли нужду в билатеральной симметрии (губки - из-за неподвижности, гребневики - из-за жизни в толще воды). В то время билатеральная симметрия едва начала формироваться. Если даже у медуз не осталось никаких следов билатеральной симметрии, почему они должны были сохраниться у губок и гребневиков?

У ксенотурбеллид действительно нет ни сквозного кишечника, ни целомических полостей. Но зато - не похожи ли они сами на живую билатерогастрею?

А вот "истинные" Bilateria обособились намного позже - и, значит, должны были уже развить к тому времени гораздо более сложные двусторонне-симметричные органы.

В предпоследнем абзаце, видимо, описка: вместо "двулучевую (билатеральную)", наверно, надо "двулучевую (радиальную)".

Кстати: а не гомологичны ли сифоноглиф и эндостиль? В этом случае "спинная" сторона кораллов должна соответствовать брюшной стороне хордовых. Но так как брюшная сторона хордовых гомологична спинной стороне остальных билатерий, то и "спинная" сторона кораллов должна быть гомологична ей же. (Не потому ли она так и названа?).

-

1. А что за организмы, напоминающие трихоплакса, 2 миллиарда лет назад? Можно ссылку?

2. Ксенотурбелла похожа на билатерогастрею, если у билатерогастреи убрать септы. Возможно, это функция размеров, хотя странно - ксенотурбеллы бывают и крупные, а впячиваний-выпячиваний кишки у них вроде бы не появляется.

3. Да, описка, там имелась в виду бирадиальная симметрия - уже поправили.

4. Думаю, что сначала надо гомологизировать стороны тела целиком, и этот вопрос обещает быть весьма запутанным, а потом уж разбираться в гомологиях отдельных органов. Ресничная бороздка - структура, которая может независимо сформироваться очень легко. Гомологизировать сифоноглиф (один из сифоноглифов) с эндостилем было бы красиво, конечно, но тут нужны сильные молекулярно-анатомические подтверждения, я пока не знаю, есть ли они.-

1. Я имел в виду статьи Albani A., Bengtson S. et al.: "Large colonial organisms with coordinated growth in oxygenated environments 2.1 Gyr ago" http://www.nature.com/nature/journal/v466/n7302/full/nature0

9166.html и более новую их же (2014): "The 2.1 Ga Old Francevillian Biota: Biogenicity, Taphonomy and Biodiversity" http://www.plosone.org/article/info%3Adoi%2F10.1371%2Fjourna l.pone.0099438

Разумеется, спорными являются как их родство с трихоплаксом, так и (строго говоря) даже подвижность. И всё же, если сравнивать с современными организмами - у их плоского неправильного листообразного тела наблюдается определенное сходство с трихоплаксом (особенно, если оно было способно к ползающему перемещению).

Сами авторы сравнивают их с современным Dictyostelia, т.е. предполагают ползающее перемещение и гетеротрофное питание - но при этом уровень координации между частями тела у них явно выше, чем у Dictyostelia. К тому же, возможность филогенетического родства с Dictyostelia авторами отвергается.

-

А как же хоанофлагелляты? Они разве не пелагические?

И есть ли кто ближе них к метазоям?

-

Нет, они не пелагические. Посмотрите внимательно на фотографии хоанофлагеллят, и вы увидите, что подавляющее большинство из них - прикрепленные. Некоторые из них могут плавать, расселяясь, но, насколько я знаю (пусть меня поправят, если я ошибусь), питаются они только в прикрепленном состоянии.

-

Тогда всё хорошо сходится.

Я склоняюсь даже к более сильному тезису: пелагическое состояние вообще малохарактерно для жизни. Для тех же прокариот основной формой являются биоплёнки, а не свободноплавающие формы. Да и в доклеточное время вероятнее всего существование в прикреплённой к минеральной матрице форме. Жизнь вообще гораздо богаче на границе раздела фаз. Что вполне объяснимо: это наиболее разнообразные и энергетически богатые области.

-

-

-

Сергей, это якобы писатель, во всех разделах ко всем статьям публикует сей поток сознания, в разных вариациях. Смесь тривиальных утверждений, видимо для целей придания наукообразности, с бредом. Ряд утверждений специально уходят в детализацию как способ выглядеть компетентным, однако разные части иногда даже одного предложения, не говоря уже об абзацах, никак не связаны. Вообще, такие авторы небезобидны. Они разрушают у малограмотных и нестойких систему научных координат, сводят научный метод и знания к набору измышлизмов, предполагая равнозначность утверждений любых типов. Доказательность им, разумеется, несвойственна. Цели публикации также отсутствуют. Это либо удовлетворение эго, либо желание привлечь аудиторию к своему блогу или сайту.

Первоисточник можете легко найти в Гугле - скопируйте целиком любое предложение из его текста, возьмите в кавычки, - и сразу найдёте его сайт, где эта ахинея изложена в виде "книг" и "глав". -

VladTmb - это просто больной человек. И ничего более. Его можно только пожалеть. Не думаю, что тут найдется хоть один человек, который бы прочитал до конца хотя бы два его сообщения.

-

-

Да у меня уже было тоже сложилось четкое убеждение, что ОНО (VladTmb) - не человек, а просто компьютерный бот, который механически шлет цитаты в ответ на каждое сообщение.

Но когда я обозвал ЭТО больным человеком, то в ответном сообщении ОНО не удержалось и поместило в свою цитату ругательства.

Так что, либо ЭТО весьма продвинутый бот, либо ОНО таки живое.

-

-

-

-

-

Это не спам, так как я вам сделал намёк, что есть гениальные биологи (Алтухов, Бихи, Демски), которые придерживаются совсем другой философской парадигмы (теории Сотворения). Хотя мне, не биологу была интересна статья, так как я не знал, что существует классификация видов по их симметрии и пройдясь по ссылках в этой статье я узнал ещё много чего. Например, для меня было большим интересом узнать что классификация губок представляло определенную трудность для биологов. Хотя устраивать спор здесь не собираюсь. И по моему, вопросы "сотворения - эволюции" можно отнести к "антиномиям по Канту". Так, если допускается, что история человека соответствует современным научным представлениям и что веры на Земле появились из -за страха перед природными явлениями (например, так как раньше не знали причины происхождения того же грома после прохождения молнии и могли приписать это "крику Зевса")... И таким путём у человека появились представления о "невидимой жизни". Однако, можно это объяснить и по другому. Мы все потомки Ноя и о "невидимом Боге" знали. Потом все отклонились и извратили учение. Евреям же Бог напомнил, чтоб они "не боялись природных явлений" и не поклонялись им - приближенно из Библии. Т. е., по вопросу о "природе происхождения" учения о "нематериальной жизни" у нас есть две "антиномии по Канту" - 1) мы все потомки "первых обезьян" и это учение возникло от "боязни" смерти и природных явлений. 2) Мы все потомки Ноя, которые извратили учение.

-

Очень рад за вас, aa, что вы начали приобретать школьные знания о губках путем чтения.

Продолжайте и далее это очень полезное занятие - чтение. Для начала найдите определение, что такое теория. И если у вас в голове не опилки, то вы очень скоро поймете, что нет в науке такой теории, как теория Сотворения.

-

Нашёл этот рисунок у Малахова, он подписан как " transverse section of the polyp of Octocorallia", со ссылкой на Ruppert, Fox, Barnes. Нашёл в Руперте, на с. 141, с подписью "modified and redrawn from Hyman". В Хаймане нашёл только очень отдалённо похожую картинку на с. 368, но в принципе схема такая.

С уважением, Георгий Рюриков

Последние новости

Рис. 1. Эволюционное древо стрекающих и их родственников. Некоторые из указанных признаков в тексте не обсуждаются. Иллюстрация с сайта slideplayer.com, с изменениями