Дискуссия о роли гребневиков в эволюции продолжается

Одной из самых серьезных проблем современной филогенетики (науки о родственных связях живых организмов) можно назвать проблему положения типа гребневиков на эволюционном древе. Когда-то их считали родственниками стрекающих или даже двусторонне-симметричных, но недавние исследования геномов гребневиков показывают, что они, возможно, являются самой древней (и в этом смысле «примитивной») эволюционной ветвью среди всех многоклеточных животных в целом. Это может означать, что нервная система возникала в эволюции дважды: у гребневиков и у общих предков стрекающих с двусторонне-симметричными. Нейробиологические данные делают такую версию вполне вероятной, но только при условии, что эволюционная ветвь гребневиков — действительно самая древняя на всем эволюционном древе животных. А это еще нуждается в дополнительной проверке.

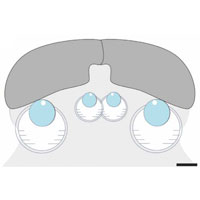

В организме большинства животных есть специализированные клетки, способные передавать информацию при помощи электрических сигналов. Как нетрудно догадаться, эти клетки называются нервными. Каждая нервная клетка — нейрон — состоит из тела и отростков (часто очень длинных), которые могут ветвиться и контактировать с другими нейронами. Контакт между нейронами, через который передается сигнал, называется синапсом (рис. 2).

Рис. 2. Схема нейрона и синапса. Отросток нейрона, по которому электрический сигнал идет к телу клетки, называется дендритом, по которому идет от тела — аксоном. Отростков бывает разное количество, несколько дендритов и один аксон — не единственно возможный случай. Миелиновая оболочка, ускоряющая прохождение сигнала по аксону, есть далеко не во всех нейронах. Остальные пояснения в тексте. Рисунок с сайта thethirdsource.org, с изменениями

По отростку нейрона сигнал идет в виде электрического тока. Но вот его передача с одного нейрона на другой устроена посложнее. Как правило, наружные мембраны разных нейронов даже в синапсе не соприкасаются — между ними остается так называемая синаптическая щель. В эту щель один нейрон выделяет вещество, действующее на другой нейрон таким образом, что в нем меняется электрический заряд и возникает ток. Такое вещество называется нейромедиатором или для краткости просто медиатором.

Больше сорока лет назад нейрофизиолог Дмитрий Сахаров (также известный как поэт Дмитрий Сухарев) всерьез задался интригующим, но мало где освещенным вопросом: почему нейромедиаторов так много?

Дело тут вот в чем. Молекула медиатора может подействовать на нейрон только через посредство сидящего в его клеточной мембране белка-рецептора, к которому она должна подойти буквально как ключ к замку. При этом в разных клетках часто бывают разные рецепторы к одному и тому же медиатору. Более того, разнообразие всевозможных рецепторов к медиаторам просто огромно. В принципе их можно «настроить» на любой желаемый эффект.

Это означает, что работу любой — сколь угодно сложной! — нервной системы теоретически может полностью обеспечить один-единственный медиатор, если в разных клетках будут размещены разные рецепторы к нему. Где надо, этот медиатор будет вызывать возбуждение, где надо — торможение. Существующего многообразия типов рецепторов на это, безусловно, хватило бы. Но в реальной природе ни одной такой нервной системы нет. Даже у самого простого животного, имеющего нервные клетки, медиаторов всегда несколько. Как правило, они выделяются разными типами нейронов. Например, у человека есть нейроны с ацетилхолином (холинергические), есть нейроны с норадреналином (адренергические), а есть и выделяющие другие медиаторы, которых у нас в общей сложности несколько десятков. А ведь каждый медиатор требует не только отдельных рецепторов, но и отдельного аппарата синтеза, который бывает довольно сложным.

Такая множественность химических механизмов, выполняющих по сути одну и ту же задачу — вещь странная. И чтобы объяснить это, Сахаров предложил смелую гипотезу о множественном происхождении нейронов. По его мнению, клетки, выделяющие разные типы медиаторов, стали нейронами независимо друг от друга, а в единую нервную систему были «собраны» уже потом (Д. А. Сахаров, 1972. Почему нейроны разные? // Природа. №10. С. 52–62). Другими словами, Сахаров считает, что нервная ткань возникала в ходе эволюции несколько раз.

В XXI веке нейробиолог Леонид Мороз (Leonid Moroz) вернулся к этой идее Сахарова, дополнив ее. Он предположил, что нервные ткани (и нейроны как таковые) возникли несколько раз совершенно независимо в разных группах животных. Это означает, что нервная система имеет полифилетическое происхождение: у последнего общего предка всех ее обладателей нервных клеток еще не было (L. Moroz, 2009. On the Independent Origins of Complex Brains and Neurons).

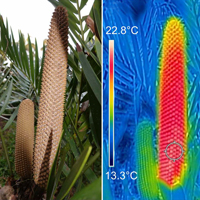

Первое время гипотеза Мороза казалась большинству биологов чисто умозрительной, а значит, не заслуживающей особого внимания. Но вскоре она начала подтверждаться новыми данными, в основном относящимися к группе гребневиков. Это полупрозрачные морские животные с лучевой симметрией тела, как правило, плавающие в толще воды с помощью ресничек. Нервная система у гребневиков есть, и достаточно сложная. А вот их положение на эволюционном древе до сих пор очень спорно. Тут и появляется простор для разных смелых идей.

Рис. 3. Разнообразие гребневиков. A — Pleurobrachia bachei, называемый по-английски «морским крыжовником» (sea gooseberry). Такое название связано с тем, что ряды ресничек (точнее, гребных пластинок, в которые они склеены) образуют полосы примерно как на ягоде крыжовника. B — Mnemiopsis leidyi. C — Beroe gracilis, отличающийся отсутствием щупалец и специализирующийся на питании другими гребневиками. В данном случае он проглотил более мелкого гребневика Pleurobrachia pileus. D — Thalassocalyce inconstans, внешне напоминающий медузу. E — Coeloplana astericola, один из немногих гребневиков, ведущих не плавающий, а ползающий образ жизни. Сам гребневик желто-коричневый, с длинными ветвящимися щупальцами. Под ним видна красная морская звезда Echinaster luzonicus. Иллюстрация из обсуждаемой статьи в EvoDevo

В целом современная зоология выделяет пять главных эволюционных ветвей многоклеточных животных:

- Гребневики (рис. 3).

- Губки — морские и пресноводные существа, во взрослом состоянии всегда неподвижные.

- Пластинчатые, к которым в современной фауне относится только крохотный ползающий трихоплакс.

- Стрекающие — разнообразные медузы, гидры, актинии, кораллы.

- Двусторонне-симметричные (билатерии), от червей до человека.

У билатерий, стрекающих и гребневиков есть нервная система. У губок и пластинчатых ее нет, и не существует убедительных свидетельств того, что она когда-то была у их предков. Во всяком случае, в этих группах нет никакого следа настоящих синапсов.

Среди животных, имеющих нервную систему, близкое родство билатерий и стрекающих не вызывает сомнений. Эти две эволюционные ветви (и никакие другие) сейчас принято объединять в родственную группу, которая называется Planulozoa. Гребневики в группу Planulozoa в любом случае не входят. А вот куда они входят — это как раз и неясно.

Около двух лет назад большая группа американских биологов опубликовала молекулярно-генетическую работу, в которой доказывалось, что гребневики — не более и не менее как самая древняя ветвь многоклеточных животных, по крайней мере из всех, которые дожили до современности (см. Геном гребневиков говорит в пользу двукратного возникновения нервной системы у животных, «Элементы», 19.12.2013). Это означает, что гребневики ответвились от общего ствола эволюционного древа животных гораздо раньше, чем губки и пластинчатые. И, таким образом, две ветви обладателей нервной системы — гребневики и Planulozoa — попадают в совершенно разные (на самом деле — предельно удаленные друг от друга!) точки этого древа.

Объяснить такое можно двумя способами:

1) У общего предка многоклеточных животных нервная система уже была. Это означает, что губки и пластинчатые потеряли ее, а гребневики, стрекающие и билатерии — сохранили.

2) У общего предка многоклеточных животных нервной системы еще не было. Это означает, что она была приобретена дважды: гребневиками и общим предком стрекающих с билатериями. Что касается губок и пластинчатых, то они не имели ее никогда.

Обсуждая результаты, американские авторы признали вероятными обе версии — в том числе и вторую, предполагающую, что нервные клетки возникли два раза. От более категоричных утверждений они все же воздержались.

Спустя полгода появилось еще более солидное исследование на ту же тему, проведенное с личным участием Леонида Мороза (см. Гипотеза о двукратном появлении нервной системы получила новые подтверждения, «Элементы», 26.05.2014). Вот теперь выводы оказались куда решительнее. Во-первых, генетический анализ подтвердил, что гребневики — древнейшая эволюционная ветвь, сестринская по отношению ко всем остальным современным многоклеточным животным без исключения. Во-вторых, обнаружилось, что их нервная система имеет много уникальных особенностей — например, совершенно иной по сравнению с любыми другими животными набор нейромедиаторов. В итоге авторы нового исследования однозначно поддержали гипотезу о двукратном независимом возникновении нервной системы.

Нетрудно видеть, что эта проблема имеет немалое мировоззренческое значение (даже если оно пока и не обсуждается в статьях). Одно дело, если нервная система — это уникальное явление, возникшее в одной-единственной эволюционной ветви, может быть, и вовсе случайно. И совсем другое — если эволюции животных была свойственна общая направленность на создание нервных систем, реализовавшаяся не раз. «Как только в качестве меры (или параметра) эволюционного феномена берется выработка нервной системы, не только множество родов и видов строятся в ряд, но вся сеть их мутовок, их пластов, их ветвей вздымается, как трепещущий букет», — писал французский эволюционист Пьер Тейяр де Шарден (Pierre Teilhard de Chardin), выражая как раз примерно такую точку зрения. Нет сомнений, что открытие неоднократного возникновения нервной системы его бы порадовало.

Сейчас гипотеза полифилетического происхождения нервной системы постепенно набирает популярность, становясь «мэйнстримом». По ходу дела она получает и новые подтверждения, связанные, например, с эволюцией белков-рецепторов (см. Эволюция ионных каналов шла у животных параллельно, «Элементы», 05.03.2015). Значит ли это, что вопрос решен?

Пока еще нет. Гипотеза Мороза — ничего не скажешь — обоснована хорошо. Но есть моменты, которые нужно обязательно прояснить до того, как назвать ее общепринятой и включить в учебники.

Недавно появился новый обзор проблемы роли гребневиков в эволюции, подписанный тремя биологами: Гаспаром Йекели (Gaspar Jekely), Хорди Папсом (Jordi Paps) и Клаусом Нильсеном (Claus Nielsen). Самый знаменитый из этих авторов — конечно, 77-летний датчанин Клаус Нильсен. Это крупный зоолог, специалист по морским беспозвоночным и их личинкам, автор солидной книги «Эволюция животных» (Animal evolution; она вышла уже тремя изданиями). «Все эти новые, модные, щеголевато украшенные приборами науки отступали перед старинной зоологией, фактическая зоология бесконечно разнообразна», — писал Даниил Гранин в повести «Зубр», рассказывающей о жизни великого генетика Н. В. Тимофеева-Ресовского. Клаус Нильсен является живым воплощением именно такой зоологии — классической, бесконечно богатой конкретными фактами, требующими к себе почтительного отношения. В обзоре, написанном с его участием, сделана попытка всестороннего разбора проблемы, учитывающего сразу несколько возможных решений.

Существует группа очень просто устроенных многоклеточных животных, до сих пор «конкурирующая» с гребневиками за право считаться древнейшей эволюционной ветвью. Это — губки. В отличие от губок, у гребневиков есть (1) нервная система, (2) довольно сложная мускулатура и (3) отлично развитый разветвленный кишечник. Многие зоологи, включая Нильсена, считали именно губок самыми примитивными животными на свете — может быть, даже предками всех остальных. На этом допущении была основана стройная модель ранней эволюции многоклеточности, успевшая получить достаточно убедительные подтверждения из области электронной микроскопии (C. Nielsen, 2008. Six major steps in animal evolution: are we derived sponge larvae?). Молекулярные родословные деревья, на которых самой древней группой многоклеточных животных оказывались именно губки, публиковались не раз. По мнению Йекели, Папса и Нильсена, объявлять такую версию окончательно опровергнутой пока рано. Сперва надо исключить влияние нескольких факторов, все еще способных запутать картину.

Первый из таких факторов называется эффектом притяжения длинных ветвей (Long branch attraction). В случае с гребневиками этот эффект может состоять в следующем: группа организмов, которая эволюционировала очень быстро и в генах которой поэтому накопилось много замен, на автоматически созданной компьютером схеме обычно попадает в самое основание эволюционного древа и — тем самым — выглядит на нем очень древней, даже если в действительности она возникла намного позже. Это обычный при построении молекулярных древес артефакт. Убедиться, что он не повлиял на решение задачи о положении гребневиков, просто жизненно необходимо.

Тут есть добавочное обстоятельство, относящееся именно к гребневикам и заставляющее серьезно задуматься. Некоторые молекулярно-биологические исследования (например, посвященные рибосомной РНК) показывают, что нынешнее генетическое разнообразие гребневиков неожиданно мало для такой древней ветви животных. Означать это может следующее. По-видимому, относительно недавно в эволюционной истории гребневиков был период резкого падения разнообразия, когда эта группа почти вымерла. Может быть, от нее остался один-единственный род. И все гребневики, живущие сейчас, являются потомками этого недавно существовавшего рода. Судя по палеонтологическим данным, «провал» разнообразия гребневиков пришелся на тот самый кризис, во время которого полностью вымерли динозавры — на рубеже мелового и палеогенового периодов, примерно 66 миллионов лет назад. По макроэволюционным меркам это действительно недавно: ведь самый древний ископаемый организм, относимый к гребневикам, имеет возраст никак не меньше 550 миллионов лет (см. Eoandromeda octobrachiata). Получается, что ближайший общий предок современных гребневиков был по меньшей мере в 8 раз моложе, чем общий предок всех гребневиков в целом. Настройку «молекулярных часов», на которых основаны компьютерные программы для составления эволюционных деревьев, это должно сбить очень сильно.

Еще один фактор, влияющий на достоверность молекулярных древес — это зависимость результата от выборки использованных таксонов, то есть систематических групп. В идеале такой зависимости быть вообще не должно. Но на практике довольно часто бывает, что добавление или исключение данных по какому-нибудь объекту меняет всю конфигурацию получаемого древа. К тому же компьютерные программы, как правило, выдают несколько вариантов возможных деревьев, и тогда у исследователей появляется соблазн поманипулировать методикой обработки данных, чтобы приблизить результат к сознательно или подсознательно желаемому.

В исследованиях геномов гребневиков все эти моменты проявились вполне. Особенно они заметны в работе 2013 года, где деревьев было получено несколько, и часть из них (до манипуляций с выборками) вопреки окончательным выводам авторов поддерживала примитивность губок. И даже на итоговом эволюционном древе, самом «чистом» и приглаженном, в этой работе внутрь ветви хордовых совершенно неправдоподобным образом угодил морской еж (см. рис. 3 в статье: Геном гребневиков говорит в пользу двукратного возникновения нервной системы у животных, «Элементы», 19.12.2013). В исследовании 2014 года таких бросающихся в глаза недочетов нет, но и там на самом деле фигурирует несколько деревьев, в разной степени спорных и оставляющих простор для интерпретаций (см. обсуждение в статье: Общий предок вторичноротых мог быть похож на хордовое, «Элементы», 18.03.2015). Так что считать проблему положения гребневиков закрытой пока не стоит. Дополнительные исследования тут необходимы.

Ну, а что же говорят нам об эволюции нервных систем данные непосредственно по ним — нейробиологические? Увы, здесь тоже не все так просто, как могло бы показаться. Перечислим пока имеющиеся факты разрозненно, не подгоняя их под ту или иную концепцию.

- В нервной системе гребневиков отсутствуют нейромедиаторы, широко распространенные у других животных: ацетилхолин, серотонин, адреналин, норадреналин, дофамин, глицин, гамма-аминомасляная кислота. Зато у гребневиков есть много совершенно уникальных нейромедиаторов, химически родственных белкам (такие собирательно называются нейропептидами). Единственным нейромедиатором, общим для всех животных с нервными клетками, оказался глутамат, но у гребневиков и Planulozoa резко различается набор рецепторов к нему. Надо только учитывать, что в таких деталях пока изучены лишь два рода современных гребневиков, а всего их около 20.

- Биосинтез веществ, способных служить нейромедиаторами, возможен и при отсутствии нервной системы. В организме губок синтезируются серотонин и дофамин, в организме трихоплакса — адреналин и норадреналин. Более того, у губок глутамат и даже гамма-аминомасляная кислота (ГАМК) могут служить для межклеточной коммуникации! В этом отношении губки более продвинуты, чем гребневики, у которых ГАМК, насколько мы знаем, так не используется. Наконец, и у губок, и у трихоплакса найдены рецепторы к глутамату, способные вызывать на клеточной мембране электрический сигнал, то есть вполне пригодные для передачи нервного возбуждения. Хотя ни нейронов, ни синапсов у этих животных точно нет.

- У трихоплакса обнаружен довольно большой набор нейропептидов и рецепторов к ним, очевидно, тоже служащих для межклеточной коммуникации. У губок этого нет, а вот у трихоплакса есть. Судя по всему, нейропептиды у него участвуют в так называемой паракринной регуляции, когда сигнальное вещество, выделяемое секреторной клеткой, действует на несколько соседних клеток (а не на одну клетку прицельно, как в классическом синапсе). Нейропептиды быстро меняются в ходе эволюции, поэтому у разных групп животных они довольно разные. У кого они появились впервые и почему их не удалось найти у губок, пока неясно.

- Существует группа рецепторов к нейропептидам (входящих в семейство белков под названием DEG/ENaC), которая предположительно является общей у гребневиков со стрекающими и билатериями, включая даже хордовых. Если эти данные подтвердятся, они будут явно означать, что общий предок гребневиков и Planulozoa — когда бы он ни жил — уже пользовался нейропептидной сигнализацией. Что, впрочем, не равносильно наличию у него нервной системы (см. предыдущий пункт).

- У гребневиков обнаружены общие с двусторонне-симметричными животными белки, которые выполняют специфические функции именно в настоящих синапсах (например, белки группы Munc13). Эти данные могли бы означать, что общий предок гребневиков и Planulozoa уже имел классические синапсы, а значит, и нервную систему. Однако этот ясный вывод перечеркивается наличием тех же белков еще и у трихоплакса. Можно, конечно, предположить, что и его предки имели нервную систему, которую потом потеряли; но это очень спорно.

- У гребневиков, стрекающих и билатерий есть белки иннексины (Innexin). Эти белки обеспечивают работу электрических синапсов, в которых электрический сигнал передается с одного нейрона на другой непосредственно, без участия вещества-нейромедиатора. Как раз у гребневиков такие синапсы многочисленны и разнообразны. Ни у губок, ни у трихоплакса иннексинов нет. Это может быть вторичной утратой: известно, например, что у некоторых современных коралловых полипов и медуз (относящихся к стрекающим) иннексины потеряны полностью и синапсы образуются без их участия. С другой стороны, иннексины могут задействоваться не только в синапсах, но и в межклеточных контактах некоторых других типов. Как видим, и тут интерпретация данных, мягко говоря, неоднозначна.

Думается, что у непредвзятого человека такой набор фактов может вызвать одновременно две мысли. Первая: как же много мы знаем! Вторая: как же все сложно! Современная биология стремительно обогащается материалом, отвечая на вопросы, которые еще лет двадцать назад нельзя было даже толком поставить; но в результате сразу же возникают новые вопросы. Собранные факты не оставляют сомнений, что движение в сторону нервной системы в некотором смысле началось буквально с первых шагов эволюции многоклеточных животных. Но вот когда и у кого нервная система по-настоящему возникла, мы все еще не знаем.

Допустим, гребневики — и правда самая древняя ветвь многоклеточных животных (рис. 4). Ведь вполне возможно, что новые данные подтвердят эту гипотезу достаточно однозначно, точно так же, как было лет 10–15 назад с гипотезой о существовании ветви линяющих (Ecdysozoa). Какие выводы о ранней эволюции нервных систем можно будет тогда сделать, исходя из доступной информации?

Рис. 4. Новейшая версия эволюционного древа животных. Бросается в глаза положение гребневиков «на отшибе» от всех других животных с нервной системой. Остальные пояснения в тексте

Доказанная высочайшая древность гребневиков оставит нам только две уже упоминавшиеся логические возможности: или губки и пластинчатые никогда не имели нервной системы, или они по каким-то причинам ее потеряли. Что из этого вероятнее?

Йекели, Папс и Нильсен обращают внимание на следующее: все без исключения достоверные случаи потери нервной системы у животных связаны с паразитическим образом жизни и только с ним (!). Паразит живет внутри тела другого организма, то есть в очень стабильной среде, где не нужны ни органы чувств, ни сложные движения. Это и ведет к редукции нервной системы. Например, это произошло у миксоспоридий (Myxozoa) — потомков стрекающих, упростившихся до такой степени, что систематики долгое время сближали их с одноклеточными. Никаких следов нервных клеток у них сейчас нет. Но это — безусловно, следствие паразитизма в телах обычных многоклеточных животных (чаще всего рыб), где проходит вся активная жизнь миксоспоридий; свободно распространяются у них только покоящиеся стадии.

Еще один пример утраты нервной системы — корнеголовые ракообразные (Rhizocephala). Это тоже глубоко специализированные паразиты. Типичное корнеголовое ракообразное во взрослом состоянии представляет собой неподвижный ветвящийся мешок, пронизывающий тело хозяина (например, какого-нибудь неудачливого краба). Однако примечательно, что личинки корнеголовых активно плавают и имеют центральную нервную систему, вполне типичную для «нормальных» ракообразных; исчезает она только при метаморфозе.

Итак, утрата нервной системы у животных требует поистине драматических изменений жизненного цикла, каковые во всех известных нам случаях связаны с переходом к паразитизму. И у нас нет никаких оснований предполагать, что в эволюционной истории губок или пластинчатых происходили такие события.

Допустим даже, что нервная система не нужна взрослой губке, которая ведет прикрепленный образ жизни и питается, фильтруя воду. Но личинка губки — это существо, активно плавающее в толще воды с помощью ресничек. Ей надо и управлять своим движением, и ориентироваться в пространстве, для чего у личинок некоторых губок есть светочувствительные клетки — фактически простенькие органы зрения. Нервная система такому существу совершенно точно пригодилась бы (и действительно пригождается личинкам других многоклеточных животных, ведущим примерно такой же образ жизни). Установлено, что у личинок некоторых губок возникла «альтернативная» система межклеточной сигнализации, тоже основанная на электрических потенциалах, только использующая потоки ионов кальция, а не натрия, как в нейронах. Но такая система менее совершенна и более медленна, чем нервная.

Что касается трихоплакса, то это постоянно активно передвигающийся (пусть и очень мелкий) хищник, имеющий в покровах чувствительные клетки. Ему нервная система могла бы пригодиться еще сильнее, чем личинке губки.

Йекели, Папс и Нильсен твердо считают, что вторичное исчезновение нервной системы в этих группах, да еще и случившееся дважды независимо, — совершенно невероятно. Проще предположить, что сама нервная система сложилась в двух разных эволюционных ветвях на основе примерно одного и того же набора подходящих молекулярных «деталей». Если гребневики действительно являются самой древней из доживших до современности ветвей многоклеточных животных, то гипотеза о независимом возникновении их нервной системы, скорее всего, верна.

Источник: Gaspar Jekely, Jordi Paps, Claus Nielsen. The phylogenetic position of ctenophores and the origin(s) of nervous systems // EvoDevo. 2015. V. 6. №1. P. 1–9.

Сергей Ястребов

-

-

Еще можно добавить, что большую роль может играть взаимодействие донной группы нейронов с данным типом рецепторов. Например, нейромедиатор, который взаимодействует с мышцами, должен наиболее подходить к мышечной структуре, а те нейромедиаторы, которые взаимодействуют с терморецепторами - другой. Чтоб нейромедиаторы наиболее эффективно взаимодействовали со своими рецепторами. Т. е., чтоб передача информации от рецептора в нервное волокно происходила наиболее эффективно, нужны разные нейромдиаторы. И зачем привлекать сюда разные сказки, вроде теории Дарвина?

-

-

-

-

-

Отличаются, конечно. Возбуждающий медиатор открывает натриевые каналы, так что цитоплазма становится заряжена более положительно, тормозящий - обычно хлорные, так что цитоплазма становится заряжена более отрицательно. Возбуждающий вызывает потенциал действия, а тормозящий просто затрудняет его возникновение.

-

-

Нет, медиаторы не делятся на два класса по этому признаку (во всяком случае, не делятся четко). На классы их обычно делят по химическому строению. Конечный эффект - или ПД, или гиперполяризация, которая его затрудняет - вообще никак не зависит от природы медиатора. Она зависит от рецепторов, а они к любому медиатору в принципе могут быть любыми. Ничто не мешает одному и тому же медиатору быть в одних клетках возбуждающим, а в других тормозящим.

-

Значит я совсем запутался. Вроде бы говорят что есть возбуждающие и тормозящие - нейроны. Если же возбуждение/торможение зависит от рецепторов, то это же другая сторона (другая клетка). Нет ли где-нибудь понятного объяснения устройства нервной системы? Не перечня, деталей, что обычно попадается, а именно как схема устроена?

-

1. Возбуждающий нейрон выделяет медиатор, рецепторы к которому у данного организма обычно запускают возбуждение. И именно такие рецепторы должны быть на постсинаптическом нейроне, чтобы пресинаптический мог называться возбуждающим. Наоборот, тормозящий нейрон выделяет медиатор, рецепторы к которому у данного организма обычно затрудняют возбуждение; у нас, например, такими медиаторами являются глицин и ГАМК. Но тут важно понимать две вещи. Во-первых, "возбуждающий" или "тормозящий - это НЕ свойство изолированного нейрона, это определение имеет смысл, только когда мы знаем его функцию в системе из двух нейронов как минимум. Во-вторых, нет никаких причин, почему нейрон с одним и тем же нейромедиатором не может быть в одних случаях возбуждающим, а в других тормозящим.

2. Есть в любом курсе физиологии.-

А когда нейрона три. Один посылает сигналы двум.

Может он для второго быть возбуждающим, а для третьего тормозящим?

Если да, то в каждом синапсе посылающего нейрона может быть разный набор медиаторов или дело лишь в том что у второго и третьего разные рецепторы?-

Чтобы в разных синапсах одного нейрона был разный набор медиаторов - крайне маловероятно, это просто слишком трудно сделать на уровне устройства клетки.

Чтобы один нейрон был для второго нейрона возбуждающим, а для третьего тормозящим за счет того, что в этих двух разные рецепторы - да, возможно, хотя я не знаю, используется ли где-нибудь реально такая схема. Но, насколько я понимаю, это ничем не запрещено.

Уточнение: ДА, такое бывает. У моллюсков есть холинергические нейроны, которые оказывают на один постсинаптический нейрон возбуждающее действие, а на другой тормозящее.-

"Чтобы один нейрон был для второго нейрона возбуждающим, а для третьего тормозящим за счет того, что в этих двух разные рецепторы - да, возможно, хотя я не знаю, используется ли где-нибудь реально такая схема. Но, насколько я понимаю, это ничем не запрещено."

Вот. Кажется я начинаю понимать чего я не понимаю :)

Какая же основная используемая схема? Кто назначает нейрон тормозящим?-

В основной используемой схеме все синапсы, образуемые данным нейроном, однотипны. Я думаю, это потому, что иначе была бы слишком высока вероятность ошибок при реализации нейронной сети в онтогенезе.

"Кто назначает нейрон тормозящим?"

Вероятно, Бог.

Не знаю, как еще ответить на вопрос, поставленный в такой форме.-

-

-

Гипотеза о возможной пептидергичности (способности экспрессировать нейропептиды) примитивных нейронов обсуждается уже довольно долго - не менее 6 -7 лет. Известны ли Вам свежие аргументы и соображения на этот счет?

-

Простите, то вмешиваюсь, но почему же только гипотеза? FMRFамид тот же самый хотя бы...

http://www.biolbull.org/content/207/2/141.full.pdf — книдарии

дрозофила, не знаю, считать ли её нейроны в данном контексте примитивными или нет http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22828865

http://www.researchgate.net/publication/241427403_Ancient_peptidergic_neurons_regulate_ciliary_swimming_and_settlement_i n_Platynereis_dumerilii — нереида -

See, that's exactly what I need:"Platynereis has emerged as a useful model for studying the evolution of development and neurobiology. Compared to the traditional protostome model organisms (Drosophila melanogaster and Caenorhabditis elegans), the gene structure an neuronal development of Platynereis is ___more characteristic___ of the ___ancestral___ bilaterian state, and shares more features with vertebrate neurodevelopment. Moreover, the Platynereis larval brain (larval episphere) contains ___ancestral___ metazoan neuron types..." (Markus Conzelmann, 2012). Thanks a lot!

-

-

-

-

-

Хорошо, тогда не просто "основная", а - какова "основная переходная" схема? Статья ведь как раз о том, что схем несколько в одном организме. Причем, насколько я понял, тормозящий нейрон это именно переходная схема. Переходы тормозящий - возбуждающий нейрон; один набор медиаторов - дугой, как они устроены?

-

-

-

-

Именно так и есть:

For example, photoreceptor cells in the retina constantly release the neurotransmitter glutamate in the absence of light. So-called OFF bipolar cells are, like most neurons, EXCITED by the released glutamate. However, neighboring target neurons called ON bipolar cells are instead INHIBITED by glutamate, because they lack the typical ionotropic glutamate receptors and instead express a class of inhibitory metabotropic glutamate receptors.

-

-

-

-

-

-

1. как я понимаю нервные клетки нужны для управления мышцами, просто в силу того, что движение за счет ресничек не требует особой координации, там достаточно выделения в ткани пептидов и ответные реакции на градиенты. Причем этим реакциям нет необходимости быстро согласовываться.

2. Для управления ресничками, пищеварением и т д нужны пиптиды формируемые зачастую поверхностными клетками, вероятно нервная ткань сформировалась как транспортер (распространитель) пептидов (как минимум одного входящего и одного исходящего что бы исключить положительную связь) и только направление было в мезоглею.

3. Соотвественно у общего предка могли быть общие предшественники нервной ткани еще не обособившиеся (и не признаваемых нервными) и в дальнейшем по мере развития/деградации мышечной ткани развившимися/деграировавшими.

-

Наконец-то высказано хоть одно общее суждение! Все устремились в анализ причин возбуждения/торможения, но отсюда, из тонких веточек, не видно основание ствола. Сколько раз могла независимо возникнуть нервная ткань? Да сколько угодно раз. Другое дело, сколько могло выжить, победить в борьбе за ресурсы и продолжить эволюционное развитие.

Эволюция движется по пути специализации, в ходе которой организм (жизнь) обзаводится всё более специальными приспособлениями для выживания. Возникновение мышц и управляющей ими нервной системы неизбежно, следовательно, природа применяла разные способы до тех пор, пока не возникло подавляющего превосходства.

Вполне логично, что жизнь эволюционировала кустом, неудачные побеги которого отмирали, пока не остался один прутик, ставший деревом. Боковые ветви дерева суть специализации, достигшие равновесия в своей нише. Но мог ли удержать равновесие одинокий боковой прутик в течение миллионов лет?-

Браво, OSAO! Вавилов поставил бы Вам 4 за переоткрытие его Закона гомологических рядов. Ну не Вавилов, так Соболев (он переоткрыл Закон на ископаемых формах). Чтобы получить пятерку, Вам нужно допустить не только многократное решение одной и той же проблемы в отдаленной древности, но и многократное возникновение боковых веток в течение всего филогенеза. Жизнь эволюционировала кустом, все побеги которого опирались на общий ограниченный пул генов и общий ограниченный способ соединения этих генов в генные сети. Неудачные побеги отмирали, но это не значит, что умирали гены. Похожие комбинации генов могли возникать многократно.

-

Рискую опуститься до 3 с минусом, заметив, что "многократное возникновение боковых веток в течение всего филогенеза" - это далеко не то же самое, что проклёвывание первичного прутика. Я сейчас вообще 2 получу: первичная жизнь (на уровне многоклеточных) - это травяная саванна, где травинки (наборы генов) прорастали вообще без числа. Среда бесследно косила всё, что не могло пригнуться/приспособиться, пока не остался некий куст, а уже потом - дерево.

Найдя сегодня изолированную, казалось бы, ветку, биологи могут какое-то время спорить о точке выхода её из дерева. Но техника решает всё. Другое дело, спор о наличии параллельного прутика в виде хотя бы одного вида, дожившего до наших дней. Это каким же прочным должен быть исходный набор генов, чтобы суметь выдержать все изменения среды за сотни миллионов лет. И почему, при такой-то силе жизни, этот прутик не возрос до дерева?

Так что гребневик, скорее всего, займёт своё место на штамбе древа жизни. Возможно, поближе к земле, чем прочие, но всё-таки на штамбе.-

1) "Первичная жизнь (на уровне многоклеточных) - это травяная саванна, где травинки (наборы генов) прорастали вообще без числа" - пять с двумя плюсами!:-)

2. "Среда бесследно косила всё, что не могло пригнуться/приспособиться, пока не остался некий куст, а уже потом - дерево" - двойка с минусом.:-) Среда ничего не косила, поскольку ничего не определяла. Вы исходите из того, что каждый выживает в одиночку. Это в корне неверно. Выживает экосистема (для организмов) или генная сеть (для генов). Куст и дерево формируются не по принципу "победи или умри", а по принципу "приняли Вас в клуб или нет". Кого не приняли - волен попытаться войти в другой клуб.

3. Но есть и те, кто только и делает, что скачет из клуба в клуб - "виды-сборщики урожая". Это мы - хордовые. Мы крупные, сильные, подвижные, поэтому можем урвать кусок от любого клуба. Это нас косит среда (точнее, среды), когда мы прыгаем из одной экосистемы в другую. Но нас мало, нас адски мало. А 2 млрд. лет назад нас вообще не было.

4. "Это каким же прочным должен быть исходный набор генов, чтобы суметь выдержать все изменения среды за сотни миллионов лет". - Генную сеть делают не гены, а регуляторные сайты - сигнальные последовательности в промоторах, энхансерх и др регуляторных районах. Все гены, которые несут одну и ту же сигнальную последовательность формируют одну генную сеть. Это как членский билет в клуб. А сайт - это 10-20 нуклеотидов. То есть даже по случайным причинам формирование идентичных - не просто похожих, а идентичных! - сигнальных последовательностей событие очень вероятное. Не нужно ждать миллионы лет. За дальнейшими подробностями зайдите на ветку "Эволюция муравьев на «небесных островах» Аризоны оказалась отчасти предсказуемой", пройдите по ссылке и прочтите все, что касается гена PAX6. Другие примеры гомологических рядов сигнальных последовательностей есть на сайте А.Маркова "Проблемы эволюции".-

Какое счастье, что я не биолог, а то бы из двоек не вылезал... Одному товарищу здесь на сайте я как-то в шутку сказал, что философия - это площадка, где сходятся все смыслы.

2-3.Главный смысл для участников эволюции состоит в борьбе за выживание. А уж в одиночку выживать, или взявшись за руки в симбиозе - это частности...Всё решит коса естественного отбора. Если несколько травинок смогли уцепиться друг за друга и сообща пригнуться под лезвием, то быть им кустиком. И т.д. На троечку вытянул, профессор?

4.Ну, я поправлюсь - "Это каким же прочным должен быть исходный набор всего-чего-надо, чтобы суметь выдержать все изменения среды за сотни миллионов лет". Так пойдёт?-

1) "Главный смысл для участников эволюции состоит в борьбе за выживание. А уж в одиночку выживать, или взявшись за руки в симбиозе - это частности.." - Извините, но это как раз пример методологической нищеты редукционизма. У Льва Толстого в послесловье к "Войне и миру" есть замечательный пример. Какое колесо у паровоза главнее? Переднее или заднее? Почему паровоз едет - потому, что кочегар бросает уголь в топку или потому, что колеса крутятся? Ученый скажет - заднее колесо важнее, на него привод и кочегар важнее колеса. А на деле - отвинти любое колесо - паровоз не поедет. С кочегаром, приводом или без оных. Просто ученый, в отличие от нормального человека, путает главность и сложность. Вот Вы это прекрасно продемонстрировали. Паровоз по частям не ездит. Точно так же, как никто в одиночку не выживает.

2) Всё решит коса естественного отбора. - Не все. Закон гомологических рядов работает безотносительно отбора, потому, что базируется не на выживании родственников, а на ненулевой вероятности неоднократного перебора ограниченного пространства признаков. Закон гомологических рядов не может сказать, какой будет следующий шаг перебора и когда он будет (это - маршрут перебора как раз решает дарвинов отбор), но он говорит, что раз начав перебирать обязательно вернешься в ту же точку. Будет цикл. Его может начать один вид, а закончить другой. Он может независимо реализоваться у совершенно неродственных видов. Ну и, наконец, есть дилемма Холдейна, которая накладывает ограничение на скорость вавиловского перебора и дарвинового отбора. В теории эволюции дилемма Холдейна - то же, что закон сохранения массы/энергии в физике. Меня просто удивляет, как могут люди называть теорию эволюции наукой и игнорировать дилемму Холдейна? Нет науки без закона сохранения, но его нет ни в вавиловском законе рядов, ни в дарвиновом принципе отбора.

3) "Это каким же прочным должен быть исходный набор всего-чего-надо, чтобы суметь выдержать все изменения среды за сотни миллионов лет". Нет, не пойдет - у нас нет никаких гарантий, что этот набор не собирался несколько раз. За сотни миллионов лет цикл мог провернуться сотни миллионов раз. Мы же не знаем, какая нервная система была у ископаемых гребневиков?

4) А про PAX прочтите - один и тот же ген управляет возникновением глаза. Камерального и фасеточного. Но этого мало - мы ставим РАХ (только один ген - не набор!) под промотор, работающий в крыле и на крыле возникают фасеточные глаза. Никакого исходного набора в крыле нет. Рах собирает генную сеть глаза из того, что есть. Эти глаза видят, но ими нельзя видеть, так как в крыле нет генов, чтобы сорганизовать генную сеть зрительного нерва.

-

-

-

-

-

"в разных клетках часто бывают разные рецепторы к одному и тому же медиатору. Более того, разнообразие всевозможных рецепторов к медиаторам просто огромно. В принципе их можно «настроить» на любой желаемый эффект.

Это означает, что работу любой — сколь угодно сложной! — нервной системы теоретически может полностью обеспечить один-единственный медиатор, если в разных клетках будут размещены разные рецепторы к нему. Где надо, этот медиатор будет вызывать возбуждение, где надо — торможение. "

Как из написанного в первом параграфе сделан ввод, описанный во втором?

-

-

Не понятно как сделан вывод.

Тут либо пропущены некие факты (возможно известные всем биологам, но я не биолог). Либо пропущена логическая цепочка.-

Простите, пожалуйста, но я не считаю это вопросом. Мне очень жаль, что Вам непонятно. Но если Вы не можете выделить и сформулировать, что именно непонятно - то чем же я могу помочь? Разве что повторить уже сказанное, слегка переформулировав. Действие медиатора на клетку зависит только от рецепторов. Можно добиться любого желаемого физиологического эффекта с помощью одного медиатора, если сделать достаточно широкий набор рецепторов к нему.

-

"Можно добиться любого желаемого физиологического эффекта с помощью одного медиатора, если сделать достаточно широкий набор рецепторов к нему."

Именно это не понятно. Откуда следует что такой способ достаточен для любого физиологического эффекта? Это именно вопрос, по моему по всем канонам.-

Какой способ? Боюсь, я все еще не понимаю, что имеется в виду. Определение "такой" тут относится к достаточно сложной конструкции, и мне неочевидно, что именно Вы в ней выделяете.

-

Фраза "Это означает ..." предполагает что до слова "это" сказано нечто, из чего можно сделать последующий вывод, а именно: "что работу любой — сколь угодно сложной! — нервной системы теоретически может полностью обеспечить один-единственный медиатор".

До фразы "Это означает" написано:

"в разных клетках часто бывают разные рецепторы к одному и тому же медиатору. Более того, разнообразие всевозможных рецепторов к медиаторам просто огромно. В принципе их можно «настроить» на любой желаемый эффект."

Такой вывод можно сделать из того что "часто бывают разные рецепторы к одному и тому же медиатору"?

Или из того что "их можно «настроить» на любой желаемый эффект" (если да, то как)?

Или из чего-то другого?-

Короче, если я правильно понял, тут всё-таки дело в том, что тормозящий или возбуждающий будет сигнал -- "решает" именно нейрон-приёмник.

Медиатор -- это просто химический идентификатор. Собственного "смысла" он не несёт. Если он зарегистрирован рецептором, то возникает реакция. Но какая -- зависит от рецептора -- и только.

Иными словами, внутри рецептора происходит трансляция с языка медиаторов на язык клеточных реакций.

В пределах одного организма (или вида, не знаю), однако, один и тот же медиатор используется для передачи одного и того же "смысла". Например, у человека, ГАМК всегда используется для торможения. То есть, во всём организме, трансляция идентификатора "ГАМК" всегда производится однотипно -- в реакция торможения клетки.

ИМХО, недопонимание между вами возникло из-за чрезмерной "антиклерикальной" настроенности автора :)-

-

-

А я думаю что понял. Смотрите:

В статье:

"в разных клетках часто бывают разные рецепторы к одному и тому же медиатору. Более того, разнообразие всевозможных рецепторов к медиаторам просто огромно. В принципе их можно «настроить» на любой желаемый эффект."

В комментариях:

"Можно добиться любого желаемого физиологического эффекта с помощью одного медиатора, если сделать достаточно широкий набор рецепторов к нему."

"К каждому медиатору можно сделать хоть двадцать видов рецепторов, вызывающих разные эффекты."

Чувствуете логику?

1.

а) разнообразие всевозможных рецепторов к медиаторам просто огромно

б) каждому медиатору можно сделать хоть двадцать видов рецепторов

2. "Поэтому" (?!!)

а) В принципе их можно «настроить» на любой желаемый эффект.

б) Можно добиться любого желаемого физиологического эффекта с помощью одного медиатора

Автор не знает почему из 1 следует 2.

Поэтому, и вот тут логика железная, - "За подробностями - к учебникам физиологии."

А между тем переход 1 - 2 центральный в статье. Именно его автор считает причиной возникновения гипотезы о множественном происхождении нейронов. Отсюда и "непонимание" простеньких вопросов, поминание бога и отсылки к учебникам физиологии. -

В действительности логика следующая:

а) разнообразие всевозможных рецепторов к медиаторам просто огромно

б) каждому медиатору можно сделать хоть двадцать видов рецепторов

в) в принципе их можно «настроить» на любой желаемый эффект.

Поэтому:

г) Можно добиться любого желаемого физиологического эффекта с помощью одного медиатора.

Я искренне не понимаю, что Вам тут непонятно.

-

-

-

-

>В пределах одного организма (или вида, не знаю), однако, один и тот же медиатор используется для передачи одного и того же "смысла".

Не всегда:

For example, photoreceptor cells in the retina constantly release the neurotransmitter glutamate in the absence of light. So-called OFF bipolar cells are, like most neurons, EXCITED by the released glutamate. However, neighboring target neurons called ON bipolar cells are instead INHIBITED by glutamate, because they lack the typical ionotropic glutamate receptors and instead express a class of inhibitory metabotropic glutamate receptors.

-

-

-

-

-

"Можно добиться любого желаемого физиологического эффекта с помощью одного медиатора, если сделать достаточно широкий набор рецепторов к нему." - niki, Вы повторяете вывод, кибернетиков 60 гг, которые его теоретически обосновали (см. например, Эшби). Почему мозг не работает по этому принципу уже 40 лет никто не знает. Но ламповая ЭВМ работала именно по нему.

-

Вы меня не перепутали с кем-то? Я вроде выводов не делал.

Я спрашивал - каким образом сделан вывод?

"Почему мозг не работает по этому принципу уже 40 лет никто не знает. Но ламповая ЭВМ работала именно по нему."

По какому принципу? Была некая аналоговая ЭВМ которая эмитировала работу мозга, но как теперь понятно ошибочно?-

1) А я и не говорю, что Вы вывод сделали. Я сказал - повторили. По какому принципу - по принципу одного медиатора. Все ЭВМ работают на двоичном коде. Независимо от элементной базы. Это и есть один медиатор. Думали, что и мозг так работает - оказалось нет, хотя формальных запретов почему это так до сих пор не выявили.

2) Вы спрашиваете, как к такому выводу пришли? Практически. Построили ЕNIAC и он заработал вполне удовлетворительно.

3) В том то вся и прелесть, что не ошибочно. Мозг может работать как ЭВМ. Сейчас даже гибридные системы делают из нейронов и микрочипов. Такие системы вполне себе обучаются условным рефлексам по сложности на уровне миноги. То есть мозг вполне воспринимает информацию, переданную единственно возможным двоичным кодом - у микрочипа другого нет. Но сам использует множество кодов. И неизвестно, двоичных ли.-

>Все ЭВМ работают на двоичном коде. Независимо от элементной базы

Не совсем так. У них шибко близкая элементная база. Причем выбор двоичного кода это исключительно вопрос удобства. Все системы исчисления эквивалентны.

> То есть мозг вполне воспринимает информацию, переданную единственно возможным двоичным кодом - у микрочипа другого нет.

Внутри нет. А передавать микрочип может любым кодом. Каким удобно, таким и передает. А вот что делает нервная система, не знаю. Если она является универсальным компьютером, а с чего бы нет, то и ее устройство не должно влиять на конечный результат. Зато на скорость очень даже. Наверно тут собака зарыта. Скорость передачи у нейронов очень низкая. Значит нужны трюки. Первый трюк очевиден - параллельность. Может быть множественность медиаторов\рецепторов это второй трюк.-

1) "Если она является универсальным компьютером, а с чего бы нет" - по- моему, хотя бы с того, что ВСЕ компьютерные языки - контекстнезависимы, а ВСЕ человеческие - контекстзависимы. Это первое.

2) А второе - мысленный эксперимент Колмогорова про несубстратное определение жизни (это еще конец 50 годов, но с тех пор ничего не изменилось). У Вас есть универсальный анализатор, присоединенный к компьютеру, в программе которого нет ничего, что бы говорило о существовании жизни. Сможет ли такой компьютер отличить труп от живого? Ответ Колмогорова - нет. Правда, когда он выдал свое "несубстратное" определение, что жизнь - это система переработки информации с обратными связями, самопрограммируемыми алгоритмами и т.д., ему резонно заметили, что его же компьютер с универсальным анализатором признает живым...радиолокатор ПВО. Проблема до сих пор не имеет решения, но это не мешает нам отличать живое от трупа даже без универсального анализатора.

3) Насчет параллельной обработки информации - крайне сомнительно, даже смехотворно. Такая система не защищена от шумов (см. мое возражение Татьяне Васильевне).

Исходя из этих трех мне сомнительно, что мозг - это компьютер.

PS Да, совсем забыл про микрочип с нейронами. Это не микрочип выбирал код. Это нейроны выбирали. Двоичного оказалось достаточно.-

Не разбираюсь в грамматиках. Однако, причем они? Грамматики это надстройки и весьма произвольные.

2) Вы же сами считаете этот мысленный эксперимент никчемным. Так что тезис не ясен.

3) Параллельные системы хуже защищены от шумов?!! Да и не верю что вы думаете будто мозги работают последовательно. Это вы что-то другое хотели сказать.

PS Не знаю о каких экспериментах речь. Однако навскидку, если нейроны сказали что им достаточно двоичного кода, то это о том что си нейроны достаточно умны. Вряд ли это может что-то сказать об их устройстве.-

1) Грамматика тут не причем. Дело в семантике. В контекстнезависимых языках семантика - значение слова - заключено в самом слове. Оператор Go To значит "переходи к", в каком бы месте программы он не стоял. В контекстзависимых языках значение слова определяется контекстом. Например, в контексте "моя царская воля", слово "воля" означает неограниченный произвол, в контексте "отпустить на волю" - этически оправданное избавление от произвола, в контексте "свобода воли — безответственность выбора (синоним свободы). Слово одно, а значения - диаметрально противоположные.

2) "Вы же сами считаете этот мысленный эксперимент никчемным" - а вот как раз пример контекстзависимой семантики. Для Вас задача с парадоксальным ответом - никчемная задача, а для меня как раз очень значимая. Повод задуматься.

3) Я хотел сказать именно это - параллельные системы не защищены от шумов. И все. Это - факт, именно поэтому геном организован последовательно. Видели бы Вы Анохина на конференции в МИФИ, когда он пытался ответить на этот вопрос! А ведь он всю жизнь им занимался. Короче, если мозг работает параллельно, он использует неизвестные нам механизмы защиты.

4) Ум нейрона можно даже померить - чем больше шипиков, тем умнее нейрон. Цитология шипика известна. Но, согласен с Вами, из этого устройства ничего нельзя сказать о том, как нейрон думает.-

Извините, пошел совсем оффтопик, но остановиться трудно.

1) По моему это именно грамматические термины. Ну да ладно.

Дело в том что вы как-то увязали контекстную зависимость с отрицанием компьютерности нервов. Как?

(Обратите внимание что я не идентифицировал нейронную сеть с компьютером).

Одновременно вы пишете - "Мозг может работать как ЭВМ". По моему вы запутались.

2) Не вижу задачи, и парадоксального ответа тоже. В чем парадокс?

Вижу неверные посылки из которых следуют очевидно неверные выводы. Что совсем уж ясно демонстрирует неверность посылок.

О чем задумываться? Неверно поставленные условия просто отправляют на свалку. Без обдумывания.

3) "Я хотел сказать именно это - параллельные системы не защищены от шумов. И все. Это - факт.."

Факт? Откуда это?-

Факт? Откуда это? - из маршрутных нейронов. В гиппокампе есть нейроны, которые возбуждаются в ответ на конкретный маршрут. Фиксируя их активность, можно понять, что мышь "в голове" проходит этот маршрут, даже если она в это время ест или спит. Но этого мало - оказалось, что маршрутные нейроны не сосредоточены вместе, а распределены по гиппокампу, а возбуждение их стохастически активирует связанные с ними нейроны. Но и этого мало - сеть маршрутных нейронов после каждого прогона маршрута "в голове" не сохраняется, а реконструируется - в нее включается какая-то часть новых нейронов и могут быть исключены старые. Анохин схватился за это и сказал на докладе - ура, мы нашли ключ к ассоциативному решению задач! Мышь гоняет маршрут в голове и выбирает самый лучший вариант. И действительно, оказалось, что те мыши, которые во сне чаще гоняют маршрут, на следующее утро лучше решают маршрутную задачу. Вот тут я и задал свой вопрос, если прогоны связаны со стохастической реконструкцией маршрутной сети, как мышь во сне - не на практике, а во сне - отличает этот "самый лучший вариант" от других? Во сне можно и через стенку пройти, и в воздух взлететь. Более того, если кол-во прогонов связано со стохастический реконструкцией, значит здесь можно применить теорию нейтрализма Кимуры. Нейтральные мутации фиксируются с частотой их возникновения. Иными словами, чем больше прогонов "в голове", тем больше ассоциативного шума. Отличить ассоциативный шум не то, что от "самого лучшего варианта" но и от сколько-нибудь функционального варианта можно НА ПРАКТИКЕ и только на практике. Но как раз этого мы и не наблюдаем в экспериментах Анохина. Мышь просыпается после прогонов "в голове" и СРАЗУ демонстрирует "самый лучший вариант"решения задачи. Ответа я тогда не получил.

-

-

-

Сравнение нейро-медиаторов и элементной базы компьютеров - дело полезное и весьмо интересное.

А вот сравнение компьютерных языков, например, С# или Perl, с человеческими языками, например, с русским или китайским, - вот это будет занятием совершенно бессмысленным с моей точки зрения, и столь же глупым, как сравнение апельсинов с орангутанами.

Я даже больше могу сказать, исходя из своего немалого опыта как в компьютерных, так и в человеческих языках: тот, кто всерьез пытается проводить параллели и аналогии между компьютерными и человеческими языками, тот почти наверняка не разбирается ни в том, ни в другом, а именно: такой человек не написал ни одной сколько нибудь приличной программы, и такой человен не знает ни одного иностранного языка на приличном уровне.

-

-

sVv#14 написал: "Оператор Go To значит "переходи к", в каком бы месте программы он не стоял"

Вот мне интересно, как часто вы пользовались этим оператором? Что-то мне подсказывает, что очень давно, или вообще никогда.

Дело в том, что упомянув оператор GOTO вы забыли самое главное: это метка, которая является неотъемлемой частью этого оператора. Без метки такой оператор не может быть использован. И у разных операторов GOTO как правило разные метки, которые перенаправляют выполнение программы на разные участки кода.

Более того, метка может быть вычисляемой, то есть при одном прогоне программы переход может быть в одно место программы, а при другом прогоне переход может быть совсем в другое место программы. А это уже семантика, чтобы вы там ни понимали под этим словом.

-

-

-

-

ВСЕ компьютерные языки - контекстнезависимы, а ВСЕ человеческие - контекстзависимы. ...мне сомнительно, что мозг - это компьютер.

@

А если мозг - это комп, обрабатывающий информацию на контекстЗАВИСИМОМ языке? Если параллельно работают не нейроны, а этажом выше - нейронные сети? Допустим, первичная инфа внутри сети обрабатывается последовательно, обычным двоичным кодом, а сами сети взаимодействуют между собой на другом, контекстзависимом языке.

-

-

-

Скорость передачи у нейронов очень низкая. Значит нужны трюки.

@

Это точно. И вообще, очень ценная, системообразующая мысль. Может быть, одним из таких трюков является контекстность? Параллельно обрабатывающие сигнал сети нейронов "видят" друг друга, образуя (без всякой передачи нового сигнала) новое состояние?

Вспоминается квантовое явление спутанности, которое невозможно себе представить в классических терминах. Однако в геометрофизике отношений Кулакова, назовём её так, новое состояние ВСЕЙ (сколько угодно сложной) системы наступает после изменения состояния ОДНОЙ (любой) её составляющей.

Как-то же надо подбираться к вопросу выделения субъекта из объекта.Так, может, нейронные сети - это объекты, а их отдельно возникающий контекст - уже когнитивность? Если допустить, что когнитивность у животных возникает именно так, то до разума уже рукой подать.

-

Сравним мозг с радиоприёмником. Оба состоят из элементов, обменивающихся сигналами, но прибор - это объект, а мозг - одновременно и объект, и субъект, управляющий объектом (собой). Каждый блок внутри прибора отвечает за что-то своё, вместе они создают совокупное электро-магнитное поле, но никакая новая составляющая поля не может появиться без нового конструктивного элемента. Однако в мозге нет блока, отвечающего за сознание.

Чтобы радиоприёмник стал разумным, внутри его совокупного поля должен вдруг появиться некий сгусток, осознавший всё поле, понявший, что передаваемая сейчас (собой передаваемая!) музыка есть, допустим, похоронный марш. У этого сгустка должны также быть возможности управления элементной базой, чтобы переключить волну по своему выбору, например, на блюзы.

Какие бы коды/языки/архитектуры не использовали строители искусственного интеллекта, их объекту не стать разумным, пока внутри него не возникнет осознающий себя субъект. Факт осознания (апперцепция) - первичный акт разума, выделения субъекта из объекта. Но проблема в том, что в мозге нет апперцептора, отвечающего за апперцепцию. Эта проблема легко решается, если в роли апперцептора выступает Бог, но, приняв эту гипотезу, мы закрываем проблему.

-

Добавьте в приемник процессор. Как только появляется software дело меняется. В мозгах software конечно есть, а в слишком простом приемнике может и не быть.

-

Процессор исполняет внешнюю программу, это всего лишь новый блок, ОБЪЕКТ. А речь идёт возникновении внутри приёмника сознания - новой его "части", не опирающейся на железо. Т.е., появляется независимый ни от железа, ни от софта СУБЪЕКТ - источник собственной воли. Впрочем, куда-то исчезающего при выключении из сети...

-

А вот это уже мистика.

На первом этапе - не зависящий от железа.

На втором - независящий от софта.

Дальше можно вставить сколько угодно этапов, а СУБЪЕКТ - источник собственной воли будет на только же отдаляться.

Может быть признать что нет никакой особой сущность у субъекта?

Тогда у нас есть hard и soft, и ничего боле не нужно.-

Я слегка перефразирую: "Тогда в компе есть внешний хард и внешний софт, и ничего более ему не нужно". Это вы робота описали.

-

-

Конечно! После того, как они были внесены туда извне...

Кстати, любая внутренняя часть компа может быть заменена опять же извне. Раньше в кумпол робота была воткнута советская флэшка, и он считал себя коммунистом, а теперь флэшка стала едросовской, и робот считает себя путинистом. А остальное - по прежнему: каждое утро он так же встаёт на работу... Впрочем, водка на вкус стала лучше - это все роботы отмечают.-

-

Главная доля шутки показывает нам необходимое и достаточное отличие объекта от субъекта - это свобода. Правда, здесь один коллега уже обзывал её "вреднейшей из абстракций", но это он сгоряча.

Понятие "свобода" жёстко связано с бесспорно важнейшим для человека понятием "смысл жизни". А смысл жизни устроен просто: он состоит из жизненных ценностей, которые каждый выбирает для себя. От рыбалки до свиного хрящика... Но - и это главное - СВОБОДНО выбирает.

Ну, или отринув саму идею свободы, живёт по "благодетельным указаниям начальства. Да будет целью солдатской амбиции точная пригонка амуниции"(с).

Впрочем, дискуссия о месте гребневика на древе эволюции плавно сфлудила к теме о месте свободы на древе культуры. -

Приехали. Свободу связали с жизненными ценностями, да еще и "жёстко". То есть с этикой. Вот у автомобиля тоже передние и задние колеса тоже "жёстко" связаны с корпусом. Так какие важнее? Передние или задние? А ведь любые открути - авто не поедет. Но нет, автор выбирает свободу как главное ибо "СВОБОДНО выбирает". Извините, но это то же самое, что сказать, что передние колеса важнее, потому что к ним руль пристегнут. Ваше утверждение, что свобода- главное базируется лишь на Вашем произволе. Что хочу - то и ворочу, ибо СВОБОДА. Можно даже людей резать если это СВОБОДНО выбрано. Раз режу - значит субъект, "Тварь ли я дрожащая или право имею". А мое утверждение, что главное - этика базируется не на произволе, а на категорическом императиве Канта. ЛЮДЕЙ РЕЗАТЬ НЕЛЬЗЯ ибо сам не хочу быть зарезаным.

-

С Вашим утверждением нельзя не согласиться. Впрочем, то что "Дискуссия о роли гребневиков в эволюции продолжается" тоже верно. А вот интересно, как у гребневика обстоит дело со свободой воли? Убеждают ли Вас публикации Benjamin Libet, который как будто бы доказал, что у человека свобода воли отсутствует??

-

-

-

-

-

-

-

И еще, нет ли соображений насчет того что трихоплаксы не обзаводятся нервной системой из экономии? Им же вроде бы и так хорошо, а другие представители типа могли измениться и вымереть со временем (или быть ненайденными пока). В википедии написано "Интересно, что трихоплаксом не питаются ракообразные и моллюски", если это правда, то хорошо устроились придумав химзащиту, убегать не нужно например.

-

"Интересно есть ли примеры перехода от паразитизма к независимому существованию?" - НИ ОДНОГО! Зато есть замечательный - единственный в своем роде - пример, как хозяин стал паразитом своего собственного паразита, который остановился на полпути - сохранил полноценную самостоятельно питающуюся свободноживущую фазу жизненного цикла. Dinoflagellata – обеспечивают автотрофию кораллов, образуя зооксантеллы, т. е. вступая с многоклеточными в эндосимбиоз, но, в отличие от многих обитателей внутренней среды, не теряя при этом хлоропластов. Хлоропласты им нужны на свободной стадии жизненного цикла, когда они питаются автотрофно. Поэтому полностью утратить хлоропласты динофлагелляты не могут. Кораллам осталось лишь поддерживать прозрачность своих покровов, заражаться динофлагеллятами и отступать во все более олиготрофные воды, селектируя паразитов на эффективность фотосинтеза. Сами паразиты ничего не могут сделать, поскольку направление роста определяет условнорефлекторно коралл. Зооксантельные виды могут получать от фотосинтеза до 80% питательных веществ! Думаю, поэтому, ни один паразит не вернулся к свободному образу жизни. Либо паразит управляет хозяином, либо хозяин садится верхом на паразита. Третьего не дано.

-

Интересное дело, спасибо!

Насчет третьего я себе представлял ситуацию когда носители например вымирают или слишком радикально изменяются, или случается еще что-то мешающее симбиозу. Может даже другие паразиты из теремка выперли того кто занял нишу до них. Интересно было бы найти того кто выжил при этом. Например может имея до этого свободноживущюю стадию, и оставшись в ней.-

1) "Насчет третьего я себе представлял ситуацию когда носители например вымирают или слишком радикально изменяются" - паразитизм возможен только в системах, где эволюционный потенциал хозяина НИЖЕ эволюционного потенциала паразита. Паразит обязан либо успеть размножиться до смерти хозяина, либо обогнать его в эволюции. Если этого не соблюдается - паразитизм просто невозможен. Как правило, паразит обгоняет хозяина в эволюции за счет тривиального роста собственной численности. Перепаразитизм в паре коралл-динофлагеллят - редкий случай, не связанный с численностью. Численность кораллов априорно низка по сравнению с паразитом, но кораллы "переиграли" паразита (кстати, замедлившего свою эволюцию - нужно было избавляться от хлоропластов, переходя на непитающуюся личинку), сохранив за собой управляющие функции. Кораллы отступили в голодный голубой океан и, тем самым, спровоцировали у паразитов отбор, поддерживающий хлоропласты. И здесь гигантская численность паразитов сыграла против них, ускорив их эволюцию в направлении, заданном кораллами.

2)"Например может имея до этого свободноживущюю стадию, и оставшись в ней" - это неотения. Через неотению многократно случался переход от прикрепленного непаразитического к подвижному образу жизни. Но, повторяю еще раз - НЕТ НИ ОДНОГО СЛУЧАЯ возврата паразита к свободному образу жизни. Слишком высоки ставки в борьбе за паразитизм.

-

-

-

-

В смысле?

Изначальное рассуждение заключалось в том, что разные медиаторы в нейронах образовались независимо. Разные медиаторы встречаются и у одного существа, например, человека. То есть, разные типы нейронов нашего мозга образовались эволюционно-независимо.

Вопрос в том, могло ли это происходить внутри одного вида или обязано было происходить внутри разных с последующим межвидовым скрещиванием? -

-

Гипотеза Сахарова. Прочтите статью. Сахаров предположил, что "клетки, выделяющие разные типы медиаторов, стали нейронами независимо друг от друга, а в единую нервную систему были «собраны» уже потом". Это цитата из статьи.

Мой вопрос, "независимо друг от друга" подразумевает ли в разных видах или где?-

Вот это по прочтении статьи Сахарова осталось для меня неясным. Я решил, что по умолчанию все-таки у одного вида: например, одна нервная сеть (с нейронами одного типа) образовалась в покровах, другая (с нейронами другого типа) в кишечнике, почему бы и нет. Но об этом приходится догадываться, потому что Сахаров в этой работе, несмотря на твердое утверждение о множественном происхождении нейронов, не предлагает никакого эволюционного сценария, описывающего, как конкретно оно могло бы произойти. Я спрошу его лично, если найду какие-нибудь контакты.

-

-

-

Предположим есть организм и надо осуществлять передачу информации.

На источнике выделился нейромедиатор клетка произвела другой нейромедиатор на противоположенном конце осуществив передачу информации.

теперь нам надо передавать рядом 2 разных сигнала, это можно осуществить либо с помощью разделеных в пространстве каналов либо с помощью разных нейромедиаторов.

Последнее на мой взгляд проще.

Пусть у нас 10 разных медиаторов, как осуществить передачу большого потока паралельных данных? Можно группами по 10 сделать множественно разделеных каналов, а можно сделать срабатываение нейрона на комбинацию нейромедиаторов тогда их будет грубо 2^10.

Мы экономим количество клеток раза в 2 минимум (группу из 10 клеток надо изолировать слоем из нейтральных)и сложность строения раз в 10 (формирование параллельных разделенных каналов).

Предположим какой то нейрон умер и связь между двумя прервалась, как быстро соединить? нейрон должен вытягиваться к одинаковым значениям концентрации нейромедиаторов, таким образом есть например на небольшом расстоянии прервал нервный ствол нет необходимости обучать заместившую новообразованную нервную ткань, достаточно, что бы нейроны протянуль к противоположенным нервным клеткам с одинаковой концентрацией (ну и естественно соседние клетки должны генерировать нейромедиаторы).

Если это предположение верно, то существо с одном нейромедиатором невозможно , их должно быть десятки (в первом неверном приближении логарифм 2 связности, у человека связность 10000, т,е для человека 14 где то), в принципе можно проверить создав формулу и оценив сколько нейромедиаторов должно быть в человеке или например в медузе.

для этого нужно знать связность и пространственное размещение.

Вероятно при образовании нейрона набор рецепторов к нейромедиаторам наследуется и таким образом нейроны при пространственном перемещении будут стремиться сохранить связь друг с другом.

-

"Если это предположение верно, то существо с одном нейромедиатором невозможно"

Ну как же невозможно, ведь выше в обсуждении "показали", что возможность такого существа "следует" из:

> а) разнообразие всевозможных рецепторов к медиаторам просто огромно

> б) каждому медиатору можно сделать хоть двадцать видов рецепторов

> в) в принципе их можно «настроить» на любой желаемый эффект.-

А почему кавычки? Что Вам, все же, неясно? На вопросы вида "объясните мне всю эту тему с нуля" я отвечать не буду. Для этого есть книги. Но на вопросы, которые можно считать именно вопросами, - постараюсь.

-

-

Знаете, в физике о непротиворечивой теории говорят реализована она в реальности или нет, тут вопрос в том, если ли животное более чем с сотней нейронов с одним нейромедиатором.

Даже так, если ди животное менее чем с 3мя.

Рецепторы могут по разному реагировать на комбинации нейромедиаторов (позволит на одно нейроне реализовывать сложные алгоритмы), тут очень кстати будет сплайсинг. Можно оценить количество рецепторов как примерно степень нейромедиаторов, т.е. для 10 нейромедиаторов будет порядка 1000 рецепторов, но это если матрица плотная. Вообще тут надо смотреть на эпигенетическое наследование нейронов. -

Если я прав то становиться понятной причина миграции нейронов на начальных эмбриональных стадиях развития.

Предположим нейрон разделился и эпигенетически его наследники клоны например за счет разной свертки белков или чего еще, далее нейроны разделились на некоторое расстояние.

Как между ними протянется связь? Просто, промежуточные нейроны будут стараться присоединиться к нейронам с одинаковой комбинацией нейромидиаторов.

Тут мы получаем самонастраивание цепей без жесткой программы.

Кроме того работоспособная сеть возникает без обучения (работоспособная, обучаемая, но пока не эффективная).

Рядом могу проходить независимые каналы.

Становиться понятно как срастается нервная ткань позвоночника.

Просто каждый канал имеет свою комбинацию нейромедиаторов и промежуточные нейроны просто соединяют их практически без обучения.-

Нервная ткань позвоночника срастается ... видимо, все же нервная ткань позвоночных? Кстати, на рисунке 2 изображен типичный нейрон позвоночных с миелиновой оболочкой, не имеющий отношения к обсуждаемым в статье гребневикам. А есть ли какие-нибудь данные относительно регенерации нервной ткани у гребневиков?

-

позвоночника, но только если использовать стволовые клетки (частично специализированные в нервные).

Причем восстановление быстрое, месяцы!

Подсчитаем. там не менее 10 000 каналов, если предположить случайное срастание, то существует 10^8 вариантов Сделаем предположение, что достаточно половины думаю это порядка 10^6, т.е. невероятно. Обучение за такой коротки скор столь сложным моторным реакциям не верю, остается предположить, что каналы меченные и новая нервная ткань просто соединяет одинаково меченные каналы.-

Вообще-то есть работы по одиночным изолированным генмодифицированным нейронам. Так вот, каждый нейрон просто выдает спайки и пускает в рост дендриты. Спайки следуют с определенной частотой, характерной для каждого нейрона и в общем-то случайной (по крайней мере не удалось вывести линию нейронов, частота в которой была бы генетически запрограммированной). Столкнувшиеся дендритами нейроны синхронизируют частоту. В итоге через некоторое время на подложке формируется несколько нейрональных сетей-ритмоводителей, а оставшиеся одиночными нейроны растут к той сети, что ближе или сильнее. Каких-либо предпочтений по набору рецепторов выявлено не было. То есть, предложенный Вами механизм может работать - запретов нет. Но его никто не наблюдал.

-

-

-

-

покрайней мере в моделях, что я встречал модуляция для нейрона не упоминается. Был бы благодарен за ссылку.

"Для гидры Вы сэкономите 2-3 десятка нейронов, но потеряете на размере ядер ВСЕХ клеток." - различие медиаторов не нужно большое и в принципе их могут кодировать одни и те же участки (сплайсинг?), к тому же сложность рецепторов/медиаторов компенсируется относительной простотой устройства нервной ткани. Кроме того у гидры нет сложной нейронной сети дуффунзивной такое разнообразие не требуется.-

1) В этом-то и прелесть, что не упоминается! Не использует эволюция самую простую и экономную систему. ЕСЛИ ОНА ВЕДЕТ К ЭКОНОМИИ РАЗНООБРАЗИЯ. Вы ведь тоже рисуете схему эволюции, исходя из принципа экономии. А эволюция экономию избегает! ВСЕГДА, ЕСЛИ ОНА ВЕДЕТ К ЭКОНОМИИ РАЗНООБРАЗИЯ. Это -закон. И я могу объяснить, почему он работает.

2) "различие медиаторов не нужно большое и в принципе их могут кодировать одни и те же участки (сплайсинг?)" Вы предложили не СЛОЖНУЮ, А СУПЕРСЛОЖНУЮ СХЕМУ. Сплайсинг? Кто Вам сказал, что это просто? Сплайсинг сам по себе не делается. Его делает огромное количество белков, под него нужно менять нуклеосомную разметку, либо дублировать гены путем дупликации. НО КАК РАЗ ЭТИМ ПУТЕМ ЭВОЛЮЦИЯ НЕ ПОШЛА. Медиаторы вроде ГАМК - уже не простые, а очень простые вещества. Или Вы сплайсингом будете аминокислоту собирать? Одну?

3) На самом деле нейромедиаторы - это просто отходы жизнедеятельности клетки. Куда уж экономнее? Клетка исходно имела большое разнообразие отходов. И приспособила их к делу. Природа НИКОГДА НЕ ЭКОНОМИТ НА РАЗНООБРАЗИИ. Поэтому все схемы, оптимизирующие разнообразие - ложные схемы.

-

"Для гидры Вы сэкономите 2-3 десятка нейронов, но потеряете на размере ядер ВСЕХ клеток." - различие медиаторов не нужно большое и в принципе их могут кодировать одни и те же участки (сплайсинг?), к тому же сложность рецепторов/медиаторов компенсируется относительной простотой устройства нервной ткани. Кроме того у гидры нет сложной нейронной сети дуффунзивной такое разнообразие не требуется.

А где про это можно подробнее почитать?

-

Вот ссылки, которые дают Йекели, Папс и Нильсен:

Mackie GO, Lawn ID. Pavans de Cecatty M. Studies on hexactinellid

sponges. II. Excitability, conduction and coordination of responses in

Rhabdocalyptus dawsoni (Lambe, 1873). Phil Trans R Soc Lond B.

1983;301:401–18.

Mackie GO, Singla CL. Studies on hexactinellid sponges. I. Histology of

Rhabdocalyptus dawsoni (Lambe, 1873). Phil Trans R Soc Lond B.

1983;301:365–400.

Leys SP, Mackie GO, Meech RW. Impulse conduction in a sponge. J Exp Biol. 1999;202:1139–50.

Я получила ответ на вопрос: Как одно слово может соединяться с тысячей образов.

Граждане у нас тупые, поэтому поясню:

Речь это совместная деятельность двух сигналов 1 и 2.

Смыслом слов являются образы. Но, один образ - одно слово - понятно.

По крайней мере, мне.

Но в моей голове тысячи образов кошек. А так же десятки тысяч ассоциаций к ним.

Ну, ассоциации ладно... они не соединены с конкретным словом "кошка".

А конкретные образы? Не многовато ли получается?

Но, в любом случае, наш мозг великолепен. Более мощного компьютера, чем первая сигнальная система человека , в природе не существует.

PS Вообще-то я с похожим вопросом подкатил к Анохину на его лекции в МИФИ. Он не ответил.

О - вот ещё один "убиквитарный реликт" в дополнение к ланцетнику, пелагибактеру и рибосоме: http://elementy.ru/novosti_nauki?discuss=432431

Очень уж странные эти объекты оказываются:

- лежат у самых корней крупнейших таксонов, сохраняя все примитивные черты

- не имеют сестринских групп, а иногда - вообще единственный род.

- и при этом имеют убиквитарное распространение(!)

Такое ощущение, что они когда-то нащупали очень глубокий и глобальный максимум приспособленности, к которому приспособились очень быстро и практически идеально (как азотфиксирующие бактерии).

Все же не отпускает нас большое подозрение, что все они не просто одинокие реликты, а _дейстительно_ практически не изменившиеся за миллиарды лет (0,5 млрд. - вобщем, того же порядка цифра) источники всех этих крупнейших арморфозов.

-

А к этому можно добавить, что у этих самых примитивных гребневиков те же самые гены отвечают за развитие нервных клеток (например, MlBsh, Lhx, Hes, Bhlh, Sox, NKL, Tlx ...) и работу синапсов (скажем, наличие таких общих компонентов как Acetyl-cholinesterase, Cadherin, Ephrin, Pmca, mGluR, Magi, Pkc, Citron, Spar, Dlg, Syngap, Gkap, Nos, Lin-7, Pick1 ... ), что и у самых высокоразвитых - нас с вами...

-

-

Не знаю.

Но зная, что эволюция может идти с очень разной скоростью и порой весьма необычными путями, уже мало чему удивляюсь...-

Ну для меня вот это очень сомнительно. У гребневиков множество уникальных особенностей, предполагать вторичную потерю которых неэкономично. Я скорее предположил бы, что общий предок Metazoa был гораздо проще. И даже не стал бы исключать, что он был одноклеточным.

-

>И даже не стал бы исключать, что он был одноклеточным

В таком случае группа Metazoa должна перестать существовать, разделившись на несколько независимых.

>У гребневиков множество уникальных особенностей, предполагать вторичную потерю которых неэкономично

А у ланцетника?-

Ну это по кладистике :)

В любом случае это пока умозрительное предположение, которое непонятно как проверять.

У ланцетника, во-первых, уникальная головохордовость, и во-вторых, набор странных асимметрий в разных системах, которые до сих пор нуждаются в четком объяснении. Возможно, здесь поможет Джефферис. Также советую посмотреть мою предыдущую статью - о происхождении жаберных щелей, она касается того, какими были первые вторичноротые.

-

-

-

-

-

>3 млрд лет назад меняется состав изверженных пород и в океане начинает расти концентрация натрия.

А где можно про это почитать в оригинале с цифрами?-

Добрецов, Н.Л., Коваленко, Н.И.: Глобальные изменения природной среды-2001. Новосибирск. Гео. 2001. 373 стр. Хотя Н.Л.Добрецов об этом на всех своих лекциях говорит. Лично я слышал от него. Насколько я в курсе, появление эукариот - это порядка 3-2,7 млрд лет назад.

-

Про эукариот это спекуляции или что-то нашли?

Я слышал что для находок древнее 2 миллиардов не доказано их органическое происхождение как таковое. Но это было довольно давно. Сейчас какова ситуация?-

"Я слышал что для находок древнее 2 миллиардов не доказано их органическое происхождение как таковое." А.Ю.Розанов - директор ПИН РАН - утверждает, что нашел. Я ему верю и, как неспециалист в палеонтологии докембрия ничего больше поделать не могу. Тот же Розанов и покойный Заварзин показывали окаменелости в углистых хондритах, которые старше Земли. Ну очень похоже на прокариотические маты! Вот и все, что могу сказать.

-

не доказано их органическое происхождение как таковое. - что Вы имеете ввиду, говоря про органическое происхождение? Химический состав или органлептику? Химический состав в углистом хондрите по определению будет углеродный. А органолептика - я же сказал, очень похоже на пркариотические маты. Никаких следов перекристаллизации. Так, что если бы это было не в метеорите, а у тещи в огороде - все сказали бы, что это прокариотический мат. Но этj - в метеорите, а метеорит старше Земли.

-

Я имел в виду биологическое происхождение.