Мир меняется и подземная биота меняется вместе с ним

В журнале Nature представлен обзор имеющихся на сегодняшний день данных по биоразнообразию почв. Неожиданно эта, казалось бы, тривиальная тематика предстает совершенно иначе. С позиций современных знаний, почвенная жизнь — это целый отдельный мир, чрезвычайно малоизученный, исключительно разнообразный и теснейшим образом взаимоувязанный с нами, обитающими на поверхности любителями солнца.

Более сотни лет назад Дарвин исследовал роль земляных червей в почвообразовании. И это была чуть ли не самая первая работа, с которой началось изучение почвенных биотических процессов и их влияния на наземную жизнь. Растения кронами тянутся к солнцу, но корнями уходят в землю — этот факт можно трактовать по-всякому, усматривая в нем и философский смысл, но с точки зрения биологии это значит, что растения и бактерии-фотосинтетики фиксируют атмосферный углерод, передают его в почву прямым или косвенным образом. И там существует особый, подземный, сегмент жизни, в котором этот углерод трансформируется в органику или минеральные образования, фиксируется азот и происходит масса других химических дел.

Почвенные процессы изменяют среду, в которой укореняется наземная жизнь. Это всего лишь общая, примитивная схема взаимосвязей, а реальность, как это обычно бывает, гораздо богаче и интереснее. Настоящее знакомство с подземным сегментом жизни (и, соответственно, практическое использование этих знаний) нам еще только предстоит.

Вот, например, на рис. 2 представлены некоторые очень приблизительные оценки видового богатства (число таксонов) и обилия (общее число или биомасса экземпляров) почвенной биоты.

Рис. 2. Некоторые группы обычных почвенных животных; в нижней строчке через запятую даны данные об их видовом богатстве (первый показатель) и об обилии (второй показатель). Оценки разнородные: в каких-то случаях даны значения в пересчете на площадь поверхности, в других — на объем почв или на навеску; в одних случаях — это число видов или особей, в других — их биомасса, в третьих — геномные эквиваленты (для прокариот) или операционные таксономические единицы (для грибов). Единообразных оценок видового разнообразия для почвенных организмов пока не придумали, а для некоторых групп пока нет вообще никаких оценок. Данные и фото из обсуждаемой статьи в Nature

Сразу обращает на себя внимание огромное разнообразие и обилие животных в почвах. Куда там наземным растениям или даже насекомым, особенно в пересчете на 1 м2! В одном квадратном метре насчитываются десятки тысяч ногохвосток и микроскопических клещей, а их видовое разнообразие — десятки и сотни видов под квадратным метром поверхности. Там же найдутся и около трехсот земляных червей и сотни тысяч энхитреид. Огромная часть этого разнообразия нам неизвестна.

Другая особенность почвенной биоты — это ее географическое распространение. Так, в почвенном разнообразии (исключение составляют термиты) не прослеживается широтного градиента (рис. 3). Широтный градиент хорошо известен для морских и наземных животных и растений: число видов убывает от тропиков к полюсам. У почвенных групп число видов примерно одинаково в жарком и умеренном климате. Для некоторых групп разнообразие зависит от влажности и кислотности почв, а не от температуры на «открытой крыше» подземного мира.

Рис. 3. Широтное распределение разнообразия по семействам (левый график) и выровненности разнообразия для почвенных нематод (правый график). Карта показывает места учета разнообразия по всему миру. Изображения из статьи U. N. Nielsen et al., 2014. Global-scale patterns of assemblage structure of soil nematodes in relation to climate and ecosystem properties

Кроме того, специалисты обращают внимание на высокую неоднородность почвенного разнообразия. Состав фауны в образцах может резко меняться на расстоянии метров, сантиметров или даже миллиметров друг от друга. Такую ярко выраженную экологическую пятнистость (а учитывая мелкие масштабы, даже крапчатость) для представителей наземной биоты можно, пожалуй, встретить только у одноклеточных организмов, например жгутиконосцев. При оценках биоразнообразия разнородность среды и соответствующих фаунистических группировок относят к так называемому бета-разнообразию, и именно оно для почвы оказывается исключительно высоким.

В настоящее время важно найти модели и модельные объекты для количественного изучения обмена веществом между почвенными и наземными сообществами. Пока имеются лишь фрагментарные оценки, выполненные на отдельных группах. Так, передача органического углерода от листьев к корням и, соответственно, к почвенным организмам происходит чрезвычайно быстро: в травянистых экотопах этот перенос занимает часы, в лесных системах — дни. Половина всего углерода, переправленного в почву, теряется за счет дыхания почвенных организмов. И опять-таки, на это уходят часы или дни. Иными словами, обмен углеродом между почвой и наземным сегментом происходит очень быстро, и особую роль в этом процессе играют транспортные магистрали — корневые системы растений. От эффективности их работы и скорости выделения в почву корневых метаболитов зависят все другие процессы, в частности деятельность азотфиксаторов. На эффективность их работы, в свою очередь, влияют травоядные наземные животные и патогены, повреждающие подземные и надземные части растений. Таким образом, круговорот углерода увязывается с круговоротом азота, а также с динамикой патогенов и растительноядных видов. Количественные соотношения этих короткоцикловых процессов пока мало изучены. А уж эффекты долговременных изменений на том или ином участке этой тесно связанной системы практически и не изучались.

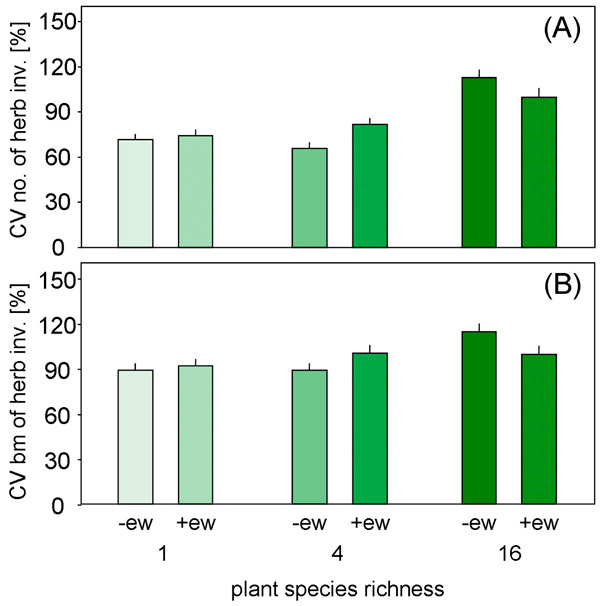

Между тем долговременные изменения неизбежно будут происходить в связи с изменениями климата, возрастанием антропогенной нагрузки на природные сообщества. В обзоре упоминается лишь несколько предварительных гипотез и точечных исследований в этой области. Одна из них — работа земляных червей в качестве стабилизаторов растительных сообществ. Земляные черви собирают, поедают и переносят в глубокие слои почвы семена чужеродных растений, которые попадают в их окружение. Если бы не они, то сообщество, по крайней мере разнообразное, быстро бы заполнилось чужаками-оккупантами (рис. 4).

Рис. 4. Земляные черви влияют на способность видов-интервентов внедряться в растительные сообщества. Здесь показаны результаты двухлетних экспериментов на опытных площадках с 1, 4 и 16 видами растений, с червями (+ew) или без них (-ew). Графики показывают, что в разнообразном сообществе черви препятствуют вселению и укоренению чужих видов (А — число растений, В — биомасса). График из статьи N. Eisenhauer et al., 2008. Animal Ecosystem Engineers Modulate the Diversity-Invasibility Relationship

Но это лишь микроскопический кусочек мозаики изменений физиономии природы по мере перераспределения видов и факторов среды в меняющемся мире. И нам предстоит сначала найти все кусочки этой мозаики, а потом собрать ее.

Источник: Richard D. Bardgett, Wim H. van der Putten. Belowground biodiversity and ecosystem functioning // Nature. 2014. V. 515. P. 505–511.

Елена Наймарк

-

-

В статье данные по родам, а не по видам. Они взяты по этим ссылкам: Neher, D. A., Wu, J., Barbercheck, M. E. & Anas, O. Ecosystem type affects interpretation of soil nematode community measures. Appl. Soil Ecol. 30, 47–64(2005).

Yeates, G. W.&Bongers, T.Nematode diversity in agroecosystems. Agric. Ecosyst.Environ. 74, 113–135 (1999).

Noordijk, J., Kleukers, R. M. J. C., van Nieukerken, E. J. & van Loon, A. J. (eds) De Nederlandse biodiversiteit – Nederlandse Fauna 10 (Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis & European Invertebrate Survey, 2010).

Про тихоходок, конечно, известно. Но сколько их по разным регионам и в пересчете на объем или навеску почв, по-видимому, нет. В статье сказано вот как: There are some 1,500 species of tardigrades known worldwide, but no estimate can be made about numbers of species and numbers of individuals per unit soil. И приведена ссылка: Noordijk et al., 2010. Я вполне допускаю, что в русскоязычной литературе такие данные имеются, просто они неизвестны были авторам статьи. Если Вы их дадите здесь, то это будет здорово.

-

эх, если бы еще и над землёй что-то бы менялось, да еще в лучшую сторону, цены б не было такому миру!..

-

Всё меняется к лучшему. Только это нивелируется тем, что мы стареем. И лучшее достается младшим.

Пожалуй, наконец начали задумываться, куда же деваются ежегодно 90 Гт углерода.-

много скептиков развелось :) значит поводов таких много

всё меняется к лучшему - неправильно. по большому счёту ничего не меняется. что и делает жизнь такой бессмысленной

особенно непонятно зачем вселенная вообще существует

всем было бы куда проще ежели бы ничего не было

видимо всё-таки антропный принцип, будь он неладен

иначе вообще непонятно как мы здесь оказались

90 Гт углерода - тема интересная ибо про апокалипсис. пишите ещё-

Вах-вах, пользователь не читатель, пользователь комментатор...

Гляньте на количество активного углерода (в кружочках), и потоки его обмена (возле стрелочек) за год в реферате Алексея Гилярова на этом же сайте.

http://elementy.ru/news/431726

И потом уж скептически смотрите на сторонников апокалипчиков из-за Цеодва

-

-

Последние новости

Рис. 1. Микроскопические норки нематод в песчаном грунте — это входы в подземный мир. В нем приобретают огромное значение форма и размер каждой песчинки, их заряд и капиллярные свойства... Это мир со своими законами. Фото: В. Мокиевский, Е. Наймарк